Жировые включения в суставе при переломе

Жировая эмболия представляет собой заболевание, характеризующееся нарушением кровотока. Патологический процесс возникает вследствие закупоривания сосудов мелкими частицами жира. Последний проникает в кровеносную систему по разным причинам: при ампутации конечностей, при переломах бедра и так далее.

Опасность жировой эмболии заключается в том, что она сопровождается симптомами, характерными для пневмонии и ряда других заболеваний. В связи с этим лечение проводится неверное, наступает летальный исход.

Особенности заболевания

Так, что это такое — жировая эмболия, и какою она бывает? Следует сразу же отметить, что заболевание в основном развивается на фоне травм. В группу риска входят пациенты, у которых наблюдаются обильные внутренние кровотечения и избыток массы тела.

В медицинской практике сегодня выделяют несколько теорий патогенеза:

- Классическая. Классическая теория объясняет, как возникает жировая эмболия при переломах. Согласно данной теории, изначально частицы жира проникают через просветы в костях в венозные сосуды. Далее по ним они распространяются по организму и приводят к закупорке сосудов легких.

- Энзимная теория гласит, что заболевание возникает как следствие нарушения структуры липидов крови. Последние из-за травм становятся более грубыми. Это приводит к ухудшению поверхностного натяжения.

- Коллоидно-химическая. Данная теория также рассматривает в качестве основного «виновника» заболевания липиды крови.

- Гиперкоагуляционная теория свидетельствует в пользу того, что механизм зарождения жировой эмболии обусловлен расстройствами свертывания крови и липидного обмена. Такие патологические изменения вызваны разнообразными травмами.

Изначально именно последние провоцируют развитие нарушения в работе кровеносной системы. При травмах происходит изменение свойств крови, что вызывает гипоксию и гиповолемию.

Жировая эмболия на фоне поражения кровеносной системы представляет собой один из видов осложнений.

В механизме развития заболевания активную роль играет ЦНС. Установлено, что за регуляцию жирового обмена отвечает один из отделов гипоталамуса. Кроме того, гормоны, продуцируемые передней долей гипофиза, активируют движение жира.

По мере развития заболевания происходит закупоривание мелких капилляров. Это обстоятельство провоцирует развитие интоксикации организма. При жировой эмболии травмируются клеточные оболочки в кровеносной системе, включая легочные и почечные капилляры.

Классификация

В зависимости от характера течения заболевание подразделяют на три формы:

- Молниеносная. Эмболия развивается настолько стремительно, что патологический процесс всего за несколько минут приводит к летальному исходу.

- Острая. Травматические нарушения в костной структуре провоцируют развитие заболевания в течение нескольких часов.

- Подострая. Данная форма патологии развивается в течение 12-72 часов после получения травмы.

В зависимости от того, где скапливаются частицы жира, рассматриваемый недуг классифицируется на следующие виды:

- легочный;

- смешанный;

- церебральный, при котором страдают головной мозг и почки.

Также существует вероятность закупоривания сосудов частицами жира в других органах. Однако подобные явления встречаются достаточно редко.

Чем провоцируется заболевание

Эмболизация организма происходит достаточно часто при переломах трубчатых костей. Подобные травмы достаточно часто возникают в случаях неудачно проведенных операций, когда требуется установка разнообразных металлических фиксаторов.

Реже патология развивается на фоне:

- установки протеза в тазобедренный сустав;

- закрытых переломов костей;

- проведения липосакции;

- сильных ожогов, затрагивающих большую поверхность тела;

- обширного поражения мягких тканей;

- проведения биопсии костного мозга;

- течения острого панкреатита и остеомиелита;

- жировой дистрофии печени;

- сахарного диабета;

- родов;

- алкоголизма;

- наружного массажа сердца;

- кардиогенного и анафилактического шока.

Важно отметить, что жировая эмболия в равной мере развивается как у взрослых, так и у детей. Вероятность возникновения осложнений зависит от тяжести поражений.

В большинстве случаев жировая эмболия развивается при переломах крупных костей.

Характер проявлений

Последствия жировой эмболии бывают труднопрогнозируемыми. Основной опасностью, которую несет это заболевание, является наступление летального исхода вследствие нарушения кровотока и поражения сосудов головного мозга при травмах.

Симптомы жировой эмболии малоспецифичны. Появление тех или иных признаков, свидетельствующих о закупорке сосудов, напрямую зависит от места локализации нарушений и тяжести последних.

Все проблемы, возникающие на фоне развития рассматриваемого заболевания, обусловлены тем, что в кровеносную систему проникают жировые тромбы.

Соответственно, симптоматика заболевания определяется тем, куда проникают последние.

Если у пациента наблюдается острая и подострая формы патологии, то первые симптомы жировой эмболии проявляются через 1-2 ч после получения травм. О наличии внутренних повреждений могут свидетельствовать небольшие кровоподтеки. Они появляются на верхних частях тела:

- груди;

- шее;

- плечах.

В дальнейшем достаточно быстро возникают расстройства центральной нервной и дыхательной систем. Причем интенсивность характерных симптомов увеличивается по нарастающей.

В зависимости от места локализации жирового тромба он способен вызвать такие осложнения, как:

- острая сердечная и почечная недостаточность;

- инсульт.

В ряде случаев заболевание приводит к моментальному летальному исходу.

Церебральный синдром

Первым признаком развития жировой эмболии является нарушение работы центральной нервной системы. О наличии рассматриваемого заболевания свидетельствуют следующие симптомы:

- повышение температуры тела;

- бред;

- дезориентация в пространстве;

- возбуждение.

Диагностика при церебральном синдроме указывает на наличие:

- косоглазия;

- измененных рефлексов;

- судорог, сопровождающихся ступором;

- комы;

- анзизокории;

- нарастающей апатии;

- сонливости.

К указанным симптомам достаточно быстро добавляются признаки, свидетельствующие о легочном синдроме.

Легочный синдром

Этот синдром диагностируется примерно в 60% случаев регистрации жировой эмболии. У пациента наблюдаются:

- одышка даже при низкой физической нагрузке;

- кашель без выделения мокроты;

- выделение пены со сгустками крови, что свидетельствует об отеке легких;

- снижение вентиляции легких.

Наиболее ярким, подчас единственным симптомом легочного синдрома является артериальная гипоксемия. Также заболеванию сопутствует развитие анемии и тромбоцитопии. На рентгеновском снимке отмечаются следующие явления:

- массовые очаги затемнения, затрагивающие большую часть легких;

- усиленный рисунок кровеносных сосудов.

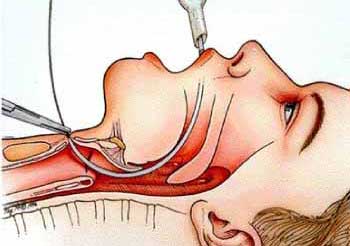

При исследовании посредством метода электрокардиографии диагностируются изоляция проводящих путей сердца, а также ускорение или нарушение ритма последнего. При серьезном поражении кровеносных сосудов развивается дыхательная недостаточность, требующая введения в гортань специальной трубки для искусственной вентиляции легких.

Определить наличие жировой эмболии также позволяет исследование органов зрения. На заболевание указывают:

- отеки и жировые капли, локализованные в области глазного дна;

- кровоизлияние в область конъюнктивного мешка;

- переполнение кровью сосудов сетчатки глаза.

Последний признак носит название “синдром Пурчера”.

Сопутствующие симптомы

Среди сопутствующих симптомов, могущих указывать на наличие жировых тромбов в сосудах других органов, выделяются следующие явления:

- появление кожной сыпи;

- выявление сгустков жира в моче и крови;

- повышение содержания липидов в крови;

- нарушение метаболизма жиров.

Наличие капель жира в моче выявляется примерно в 50% случаев. Однако данный факт не является критерием для постановки соответствующего диагноза.

Подходы к лечению заболевания

В целях выявления жировой эмболии проводится несколько диагностических мероприятий:

.jpg)

- Исследование крови и мочи на предмет обнаружения повышенного содержания белков, жиров, липидов и так далее.

- Рентгенография грудной клетки.

- Компьютерная томография головного мозга. На жировую эмболию могут указывать множественные микрокровоизлияния, отеки, очаги некроза и другие нарушения.

- Офтальмоскопия.

К числу основных критериев, на основании которых ставится диагноз, относятся:

- резкое ухудшение общего состояния;

- гипоксемия;

- наличие симптомов, свидетельствующих о поражении ЦНС,

При выявлении указанных признаков в большинстве случаев проводится дополнительное обследование с целью подтверждения предварительного диагноза либо назначается соответствующая терапия.

Схема лечения определяется тяжестью поражения. Терапия жировой эмболии предусматривает проведение мероприятий, направленных на:

- подавление симптомов;

- поддержание жизненно важных функций организма.

В зависимости от области локализации закупорки назначается следующее:

- Устранение легочного синдрома. В случае выявления дыхательной недостаточности обязательно проводится интубация трахеи. В целях восстановления микроциркуляции в легких назначается высокочастотная ИВЛ. Посредством этой процедуры проводится измельчение жира в капиллярах.

- Устранение болевого синдрома. Данный этап считается важным во время лечения тяжелых переломов, так как позволяет предупредить развитие жировой эмболии. Назначение анальгетиков обусловлено тем, что при выраженном болевом синдроме увеличивается содержание катехоламинов. Последние, в свою очередь, способствуют увеличению уровня содержания жирных кислот. Обезболивание проводится посредством введения наркотических препаратов или общей анестезии. Этот метод можно рассматривать в качестве профилактики жировой эмболии.

- Инфузионное лечение. Такая терапия предполагает применение растворов глюкозы и реополиглюкина. Дополнительно назначается постоянный контроль за состоянием венозного давления.

- Снижение уровня жира в крови. Для снижения уровня жира в крови назначаются:

- липостабил;

- пентоксифиллин;

- компламин;

- никотиновая кислота;

- эссенциале.

Эти вещества нормализуют кровоток в организме и отдельных органах.

На ранних стадиях развития рассматриваемой патологии рекомендовано применение глюкортикоидов. Предупредить возникновение заболевания можно, если своевременно предпринять меры, направленные на подавление гипоксии и устранение последствий кровопотери.

Жировая эмболия относится к группе опасных патологий. Она способна в течение нескольких минут привести к смертельному исходу. Заболевание развивается обычно на фоне переломов и повреждений костей. Лечение жировой эмболии заключается в проведении мероприятий для поддержания жизненно важных функций организма.

Мы настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением, лучше обратитесь к своему лечащему доктору. Все материалы на сайте носят ознакомительный характер!

Источник

Ложные лучевой и локтевой суставы

В статье говорится о патологии, которая возникает при неправильном сращивании костей после нарушения их целостности. Выясняются возможные причины ее возникновения. Рассматриваются методы диагностики и лечения.

В норме после нарушения целостности происходит сращение с помощью «костной мозоли», которая связывает разделенные части. Но иногда по определенным причинам костная мозоль не образуется.

Части кости не соприкасаются, края перелома сглаживаются, разрастается слой соединительной ткани и формируется ложный сустав. Он же называется псевдоартрозом — это нарушение целостности трубчатой кости с появлением подвижности в несвойственных ей местах.

Данное осложнение встречается в 15% случаев всех закрытых переломов. Ложный сустав после перелома шейки бедра — наиболее часто встречающаяся патология.

Причины, влияющие на развитие осложнения

Специалисты выделяют массу причин, по которым отломки не срастаются:

- неверная репозиция (сопоставление) костных отломков;

- неправильное наложение гипсовой лонгеты или преждевременное ее снятие;

- нагрузка на пострадавшую конечность;

- увеличенный просвет между отломками;

- попадание инородного тела между отломками (мягких тканей и мышц);

- недостаточное кровоснабжение;

- непрочная фиксация отломков.

Существуют общие причины, по которым развиваются такие осложнения, как несросшиеся переломы и ложные суставы:

- пожилой возраст;

- наличие онкологического заболевания;

- эндокринные нарушения;

- рахит;

- беременность;

- инфекционные заболевания;

- остеопороз.

Различают 2 варианта патологии. Гипотрофический псевдоартроз развивается при ухудшении микроциркуляции вокруг костной ткани. Гипертрофический псевдоартроз возникает при большом расхождении отломков и избыточной продукции костной ткани.

Клинические проявления заболевания

Патология проявляется выраженными симптомами:

- появление движений в месте перелом с отсутствием болевых ощущений;

- отек с четкими границами ниже перелома;

- боль в пораженной области;

- ограничение подвижности суставов выше и ниже места травмы;

- мышечная гипотония;

- пониженная функциональность конечности.

Признаки патологического состояния достаточно специфичны, что облегчает диагностику. Подробнее о проявлениях данного патологического состояния можно узнать из видео в этой статье.

Ложный сустав после перелома сопровождается выраженной подвижностью предплечья или голени в необычном месте

Диагностика заболевания

Диагноз ставит врач-травматолог. Предварительный диагноз выставляется на основании осмотра и пальпации. Уже при первичном осмотре можно заметить типичные симптомы псевдоартроза — наличие опухоли, повышение местной температуры, укорочение конечности и аномальную подвижность.

Чтобы подтвердить диагноз, требуется сделать рентгеновский снимок в двух проекциях. Признаки на рентгенограмме будут следующими:

- слишком мало или слишком много костной мозоли;

- сглаживание и скругление концов отломков;

- в ложном суставе большой давности заметно формирование суставных поверхностей, покрытых хрящом (фото);

- исчезновение костномозговой полости.

На основании полученных данных ставится диагноз и назначается лечение.

Рентгенограмма показывает формирование суставных поверхностей

Хирургическое вмешательство

Лечение такой патологии — только хирургическое. Цель операции — восстановление кости, обеспечение нормальной микроциркуляции и устранение дефекта.

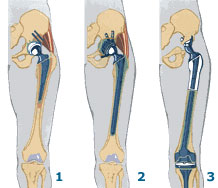

- Остеосинтез с помощью вытяжения и сдавления. Суть метода заключается в удалении участков кости, где образован ложный сустав и прижатие отломков друг к другу, при этом аппараты Илизарова или Калнберза обеспечивают иммобилизацию конечности. После образования костной мозоли обломки постепенно отводят друг от друга, вследствие чего происходит восстановление длины конечности.

- Устойчивый остеосинтез. Суть операции заключается в соединении концов кости с помощью специальных металлических пластин, которые прикрепляются винтами. Такое соединение наиболее прочное.

- Костная пластика. Выполняется такое оперативное вмешательство достаточно редко. Для его осуществления необходимо полное очищение кости от гнойных наложений. При закрытии дефекта стимулируется собственный остеогенез — то есть образование костной мозоли.

После оперативного вмешательства пациенту требуется достаточно длинный восстановительный период.

Дополнительные методы лечения

После того, как будет проведена операция, назначается восстановительное лечение. Оно заключается в применении физиотерапевтических методик, массаже и лечебной гимнастики. В качестве симптоматического лечения допускается использование средств народной медицины.

Массаж и лечебная гимнастика начинаются сразу же после проведения операции с минимальных нагрузок. Специалистом дается инструкция по упражнениям и массажным техникам. Пока человек находится в стационаре, массаж и гимнастика проводятся под руководством врача. После выписки рекомендуется продолжать упражнения дома.

Для ускорения заживления послеоперационных повреждений применяются физиотерапевтические методики:

- ультрафиолетовое облучение участка повреждения;

- магнитотерапия;

- электрофорез с лекарственными препаратами;

- парафиновые и озокеритовые аппликации.

Физиопроцедуры ускоряют выздоровление

Все методики обладают согревающим действием, что позволяет улучшить микроциркуляцию и стимулировать заживление поврежденной кости.

Обязательно назначаются препараты кальция для укрепления образующейся костной ткани. Приобрести их можно в любой аптеке. Цена на препараты варьирует в зависимости от производителя и количества таблеток.

Домашнее лечение рецептами народной медицины направлено на устранение болевых ощущений. Применять его можно только после консультации с лечащим врачом.

Обычно используют различные компрессы и примочки на больную конечность. Наибольшей популярностью пользуются компрессы из капустного листа и натертого картофеля.

Ложный сустав после перелома — это осложнение травмы. Возникает он далеко не во всех случаях и только при неправильном лечении. Однако устранять эту проблему нужно обязательно, потому что она может закончиться серьезными последствиями.

Источник

Ложный сустав – это состояние, при котором нарушается нормальное сращивание костей после перелома, а в месте травмы образуется подвижное подобие сустава. Такое осложнение встречается в 2-3% от всех переломов костей, чаще на большой берцовой, лучевой и локтевой кости, редко – бедренной и плечевой. Ложный сустав обычно носит приобретенный характер, но может быть и врожденным.

Анатомия ложного сустава

Обычно в ходе заживления перелома края отломков становятся рыхлыми, появляется так называемая костная мозоль, которая и обеспечивает сращивание. Однако, в некоторых случаях данный процесс нарушается и края костей покрываются хрящом. Вокруг места перелома образуется полноценная суставная капсула, которая заполняется синовиальной жидкостью. Таким образом, появляется сустав в не характерном месте.

Не стоит путать несрастающийся перелом и ложный сустав. В первом случае состояние называется замедленной консолидацией, и в строении кости никаких изменений не происходит. Такой диагноз можно ставить, если по прошествию удвоенного срока сращивания консолидация костей не произошла.

Это важно! Ложный сустав диагностируется только в случае обрастания отломков кости хрящом и образования подвижного сустава. Костномозговая полость в данном случае замкнута, как у обычной здоровой кости.

Ложный сустав, за неимением связочного аппарата, не выполняет каких-либо полезных функций, зато вызывает патологическую подвижность костей, нарушение двигательной функции и болевой синдром.

Причины возникновения ложного сустава

Состояние может развиться только при нарушении целостности трубчатой кости, однако, далеко не каждый перелом осложняется ложным суставом. Это говорит о том, что в процессе сращивания происходит сбой, который и провоцирует патологический процесс.

Обратите внимание! Основная причина развития ложного сустава – слишком большое расстояние между отломками кости.

Так как регенерационная способность человеческого организма высока, он стремится избавиться от нездорового состояния самым простым способом. В случае, когда осколки кости не соприкасаются, но находятся рядом, они классифицируются организмом как сустав, и запускаются соответствующие процессы для его формирования.

Вероятность возникновения ложного сустава увеличивается, если между отломками попадают мягкие ткани.

Также причинами развития патологии могут быть:

- дефекты и болезни костной системы (рахит, остеопороз),

- эндокринные заболевания,

- беременность,

- различные интоксикации,

- осложненные инфекции,

- нагноение и абсцесс кости,

- онкология.

Общие причины формирования ложного сустава составляют менее 5%, а остальные 95% –

ошибки, допущенные в ходе лечения переломов, или полное отсутствие лечения.

Виды ложных суставов

Ложные суставы классифицируются по способу возникновения: врожденные, посттравматические и патологические. Также различают патологию по локализации: ложный сустав бедра, голени, плечевой кости и так далее.

По наличию осложнений могут быть неосложненными, инфицированными и гнойными. Иногда акцентируют внимание на характере повреждений: огнестрельном или не огнестрельном.

В классификации по клинико-рентгенологической картине выделяют:

- Формирующийся ложный сустав. Диагностируется в период, когда при нормальном течении должна уже произойти консолидация отломков костей. На рентгене диагностируется костная мозоль, однако, сращивание не происходит. Также отчетливо видна щель между частыми кости. Пациент испытывает боль в месте повреждения как при пальпации, так и в спокойном состоянии.

- Фиброзный (щелевидный) ложный сустав. Внешние симптомы сходны с предыдущим вариантом, однако, на рентгене между отломками кости обнаруживается фиброзная ткань.

- Истинный ложный сустав (неоартроз). Представляет собой формирование истинного сустава на месте перелома: концы костных отломков покрываются хрящом, вокруг места травмы образуется псевдосуставная капсула, которая наполняется синовиальной жидкостью. Неоартроз обычно развивается на “одиночных” крупных костях.

- Псевдоартроз костного регенерата. Развивается на большеберцовой кости вследствие неправильной остеотомии (недостаточная фиксация кости, чрезмерное растяжение).

- Некротический ложный сустав. В данном случае ложный сустав формируется в месте некроза костной ткани. Чаще всего встречается при переломах бедра, таранной или ладьевидной костей.

В ходе формирования псевдоартроза встречается:

- нормотрофический вариант (простое запаивание костномозговой полости без каких-либо костных образований),

- гипертрофический (разрастание костной ткани по краям обломков) и атрофический / аваскулярный (с дефицитом кровообращения, остеопорозом и т.д.).

Признаки ложного сустава

Данное состояние обычно развивается после перелома и обнаруживается во время рентген-контроля успешности сращивания костей. Симптоматика довольно яркая и характеризуется следующими проявлениями:

- деформация конечности в месте развития ложного сустава,

- неестественная подвижность кости в месте перелома,

- нагрузка на травмированную конечность вызывает болевые ощущения,

- нарушение силы и двигательной активности мышц конечности,

- изменение подвижности близлежащих суставов,

- отеки ниже места образования ложного перелома,

- нарушение кровоснабжения конечности.

Нередко из-за нарастания ложного сустава происходит укорочение костей и, как следствие, уменьшение длины всей конечности.

Фото 1. Отек – один из признаков формирования ложного сустава. Источник: Flickr (Dakota Rivero).

Фото 1. Отек – один из признаков формирования ложного сустава. Источник: Flickr (Dakota Rivero).

Методы диагностики ложного сустава

Несмотря на то, что данная патология имеет явные признаки (подвижность в месте, где должна быть сплошная кость, и образование псевдосустава), для окончательной диагностики обязательно необходимо провести рентгенологическое исследование или МРТ.

При обследовании регистрируется явная щель между отломками кости и костной мозолью. При различных видах ложного сустава могут фигурировать включения мягких тканей между частями кости либо фиброзные образования. В случае истинного неоартроза обнаруживается сформировавшийся псевдосустав с суставной сумкой и хрящами на краях костных отломков.

Способы лечения ложных суставов после перелома

Единственный эффективный способ лечения ложного сустава – оперативное вмешательство. В медицинской практике применяют три вида хирургического лечения ложного сустава:

- Компрессионно-дистракционный остеосинтез: деформированные участки кости удаляются и с помощью специального аппарата отломки сближаются и фиксируются. По мере сращивания части кости понемногу отводят друг от друга, чтобы восстановить длину травмированной конечности.

- Устойчивый остеосинтез: место, в котором развивается псевдоартроз, крепко фиксируется пластинами, которые не дают возможность кости разрастаться в неправильном направлении. Такой способ направляет рост костной ткани в обломках в единственное доступное русло – по направлению друг к другу.

- Костная пластика применяется при атрофических и гнойных изменениях кости.

В ходе операции устраняются причины и последствия патологического процесса: в случае расхождения отломков костей производится их сближение и, при необходимости, фиксация (с помощью штифтов, петель, спиц); удаляются костные разрастания (остеофиты), хрящевые наросты, фиброзная ткань.

Консервативные методы лечения являются только вспомогательными, направленными на восполнение витаминно-минерального запаса больного, улучшение кровоснабжения конечности, восстановление двигательной функции. Для этих целей пациенту назначают курсы ЛФК, физиотерапевтических процедур, витаминотерапию, а также препараты, укрепляющие кости и стимулирующие их сращивание.

Прогноз реабилитации после ложного сустава – позитивный. В 72% случаев лечение псевдоартроза оценивается, как успешное, в 25% достигается удовлетворительный результат. Лишь в 3% случаев лечение можно назвать неудовлетворительном, что обычно сопряжено с дефектами костей или нарушениями эндокринной системы.

Профилактика ложного сустава

Самый эффективный способ избежать развития псевдоартроза – обеспечить необходимую степень прилегания костных отломков и жестко зафиксировать место перелома.

Фото 2. Надежная фиксация конечности – необходимое условие для успешного лечения перелома. Источник: Flickr (Melissa Trachtenberg).

Фото 2. Надежная фиксация конечности – необходимое условие для успешного лечения перелома. Источник: Flickr (Melissa Trachtenberg).

Для профилактики формирования ложного сустава и более быстрого и успешного сращивания костей необходимо принимать:

- препараты кальция в сочетании с витамином D3,

- препараты, улучшающие местное кровоснабжение (трентал, винпоцетин, фраксипарин),

- проводить лечение основного заболевание, которое препятствует нормальному сращиванию костей.

И, конечно, очень важен здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек (сигарет, наркотиков), контроль массы тела и регулярные физические нагрузки, которые улучшают кровоснабжение и повышают регенеративные свойства организма в целом.

Источник