Закрытый перелом средней трети

Перелом средней трети ключицы. Диагностика и лечение

Большинство этих переломов происходит на границе средней и наружной трети ключицы, медиальнее клювовидно-ключичной связки. Переломы I типа являются несмещенными, в то время как при переломах II типа наблюдается смещение. В типичных случаях проксимальный фрагмент смещается вверх вследствие тяги грудиноключично-сосцевидной мышцы.

К переломам ключицы обычно приводят два повреждающих механизма. При прямом ударе по ключице сила, направленная кзади, может привести к простому перелому. При этом иногда повреждаются сосудисто-нервные образования. Если сила направлена вниз, нередко возникает оскольчатый перелом. В последнем случае чаще происходят повреждения сосудов и нервов. Непрямой механизм развивается при падении на наружный отдел плеча. Сила передается через акромион к ключице. Ключица обычно ломается в средней трети, поскольку естественная S-образная форма ключицы аккумулирует непрямую силу как раз в этой точке.

Почти на всем своем протяжении ключица располагается подкожно и поэтому переломы можно легко диагностировать при осмотре. У большинства больных будут припухлость и болезненность над местом перелома. При переломах средней трети ключицы, как правило, видны нижний и внутренний изгибы плеча в результате потери опоры. Больной обычно держит руки приведенными к грудной клетке и сопротивляется попыткам произвести движения конечности. Все переломы ключицы требуют обследования и документирования состояния сосудов и нервов дистальнее места повреждения.

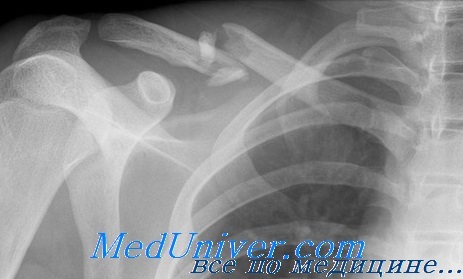

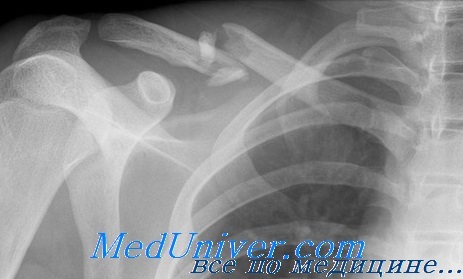

Для выявления этих переломов и имеющегося смещения, как правило, достаточно снимка в обычной переднезадней проекции. Часто более информативен снимок в переднезадней проекции с тубусом, направленным под углом 45° кверху.

Переломам средней трети ключицы могут сопутствовать повреждения сосудисто-нервного пучка. Не столь редки повреждения подключичных сосудов, особенно при переломе со смещением. При подозрении на повреждение сосуда настоятельно рекомендуется внутривенная ангиография. К неврологическим повреждениям относят ушиб или разрыв нервных корешков. При переломах ключицы со смещением должно быть проведено тщательное обследование IV—VIII корешков черепных нервов.

Лечение перелома средней трети ключицы

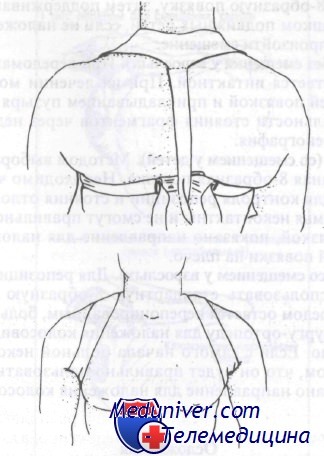

При лечении этих переломов часто применяют 8-образную повязку. Для детей в возрасте старше 10 лет можно использовать (при правильном наложении) стандартные коммерческие приспособления. Врач должен научить членов семьи больного правильному наложению и применению этого приспособления.

1. Отведите оба плеча пациента назад, как будто он стоит «по стойке смирно».

2. В этом положении наложите и зафиксируйте 8-образную повязку.

3. Обследуйте больного на наличие сосудисто-нервных нарушений и ознакомьте родственников с клиникой этого осложнения.

4. Объясните семье больного, как подтягивать повязку в случае ее ослабления.

Для детей до 10-летнего возраста стандартные лямки обычно чересчур велики для хорошей фиксации. В этом случае для изготовления 8-образной повязки можно использовать трубчатый бинт. Оба вида этих повязок требуют частого подтягивания; их следует носить до тех пор, пока больной не сможет безболезненно отводить конечность. У детей обычно требуется 3—5 нед иммобилизации, у взрослых — 6 нед и более.

Класс А: I тип (без смещения у детей). Авторы рекомендуют накладывать на 10 дней 8-образную повязку, затем поддерживающую повязку для руки. У слишком подвижных детей, если не наложена 8-образная повязка, может произойти смещение.

Класс А: I тип (без смещения у взрослых). При переломах без смещения надкостница остается интактной. При их лечении можно обойтись поддерживающей повязкой и прикладыванием пузыря со льдом. Для контроля правильности стояния фрагментов через неделю показана повторная рентгенография.

Класса А: II тип (со смещением у детей). Методом выбора является правильно наложенная 8-образная повязка. Необходимо часто осматривать больного для контроля репозиции и стояния отломков. Если ребенок или его семья неконтактны и не смогут правильно пользоваться 8-образной повязкой, показано направление для наложения колосовидной гипсовой повязки на плечо.

Класс А: II тип (со смещением у взрослых). Для репозиции и иммобилизации можно использовать стандартную 8-образную повязку. Если через неделю перелом остается нерепонированным, больного надлежит направить к хирургу-ортопеду для наложения колосовидной гипсовой повязки на плечо. Если с самого начала больной неконтактен и нет уверенности в том, что он будет правильно пользоваться 8-образной повязкой, показано направление для наложения колосовидной повязки.

Осложнения перелома средней трети ключицы

Переломам средней трети ключицы могут сопутствовать несколько осложнений.

1. Неправильное сращение — характерное осложнение для взрослых. У детей неправильное сращение нетипично из-за происходящего в процессе роста ремоделирования, в норме сопровождающего эти переломы.

2. Возможно избыточное мозолеобразование, что приведет к косметическому дефекту или сдавлению сосудисто-нервного пучка.

3. Редким осложнением является несращение. Оно возможно при переломах, леченных открытой репозицией с внутренней фиксацией.

– Также рекомендуем “Перелом дистальной трети ключицы. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы плечевой кости, ключицы, лопатки”:

- Перелом большого бугорка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом малого бугорка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Комбинированные переломы проксимального отдела плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом суставной поверхности плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом ключицы. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом средней трети ключицы. Диагностика и лечение

- Перелом дистальной трети ключицы. Диагностика и лечение

- Перелом медиальной трети ключицы. Диагностика и лечение

- Перелом тела и ости лопатки. Диагностика и лечение

- Перелом акромиального отростка лопатки. Диагностика и лечение

Источник

Ставится на основании данных:

а) анамнеза и жалоб: травма правого плеча и возникшая сильная боль;

б) абсолютным признаком перелома, является патологическая подвижность конечности, крепитация костных отломков.

б) объективного исследования: вынужденное положение конечности, деформация, локальная болезненность, крепитация и патологическая подвижность в месте травмы.

Точный диагноз может быть поставлен в ЛПУ только после выполнения Ro- графии.

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:

а) оценить состояние с целью выявления нарушений гемодинамики (ранняя диагностика травматического шока);

б) осуществить обезболивание введением одного из препаратов: трамал, баралгин, брал, максиган, спазган (профилактика болевого шока);

в) осуществить транспортную иммобилизацию с целью создания покоя поврежденной конечности, профилактики смещения костных отломков и дополнительной травматизации тканей.

г) приложить холод к месту повреждения (уменьшение боли и кровотечения);

д) вызвать скорую помощь для госпитализации в отделение неотложной травматологии;

ж) наблюдать за пациенткой до прибытия скорой помощи.

Все манипуляции выполняются в перчатках.

3. Манипуляция выполняется согласно алгоритму.

Алгоритм иммобилизации при переломе костей плеча шиной Крамера

Оснащение:Шина Крамера, бинт, валик, косынка,

Шина Крамера накладывается при переломах костей плеча. Длина шины 1 метр, ширина 10 см. Подготовить шину, обложить ватой с обеих сторон, обинтовать и на нее одеть чехол из клеенки.

При переломах костей плеча

1. В целях создания покоя поврежденной конечности шина должна обеспечить фиксацию плечевого и локтевого суставов поврежденной конечности. Предварительно ее моделируют по здоровой конечности: праксимальный конец начинается от середины лопатки, затем идет по спине, огибает плечевой сустав, спускается по плечу до локтевого сустава, сгибается под прямым углом и идет по предплечью и кисти.

2. Укладывают предплечье на один из концов шины и захватив свободной рукой другой конец направляют шину по заднее-наружной поверхности конечности через надплечье и спину до надплечья противоположной стороны, где фиксируют рукой.

3. Чтобы верхний конец шины не смещался, его фиксируют тесемками спереди и сзади здорового плечевого сустава, после чего тесемки связывают с тесемками на конце шины в области кисти.

4. Подкладывают подмышечный валик на поврежденной стороне.

5. Шина фиксируется либо повязкой Дезо, либо косынкой, либо циркулярными бинтами, которые бинтуют снизу вверх по конечности.

Задача №24

Вызов фельдшера скорой помощи на строительную площадку. Рабочему 28 лет, на правую голень упала металлическая балка. Пострадавший стонет от боли. Бледен, покрыт холодным потом. На передней поверхности верхней трети правой голени имеется рана размером 10 х 3 см, из которой пульсирующей струей вытекает алая кровь, выступают отломки большеберцовой кости. Отмечаются выраженная деформация и укорочение голени.

Задания

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.

2.Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи.

3.Продемонстрируйте технику иммобилизации конечности с помощью шин Крамера применительно к данной ситуации.

Эталон ответа

I Диагноз: Открытый перелом диафиза большеберцовой кости справа, осложненный артериальным кровотечением.

Ставится на основании визуализации в ране костных отломков, выделения крови алого цвета пульсирующей струей.

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:

а) остановить кровотечение (т.к. всякое, а тем более артериальное кровотечение – прямая угроза жизни пациента) путем прижатия кулаком или первыми пальцами обеих рук бедренной артерии к горизонтальной ветви лонной кости, либо сразу наложить кровоостанавливающий жгут на среднюю треть бедра, т.к. имеет место перелом большеберцовой кости. Под жгут подкладывают тканевую прокладку и записку с указанием времени наложения жгута. Жгут накладывают на 1 час, расслабляя его через каждые 30 мин.

Категорически запрещено поверх жгута накладывать повязку. Жгут должен бросаться в глаза!

б) оценить состояние пострадавшего и состояние гемодинамики для диагностики симптомов травматического шока;

в) купировать болевой синдром (для профилактики развития болевого шока), применив любой из препаратов (баралгин, максиган, спазган, трамал, морадол), по возможности наркоз закисью азота при помощи аппарата АН-8;

г) осуществить туалет раны, наложение асептической повязки (для профилактики хирургической инфекции);

д) обеспечить транспортную иммобилизацию правой нижней конечности с помощью трех шин Крамера (для уменьшения боли, обеспечения покоя поврежденной конечности, предупреждения смещения костных отломков и дополнительной травматизации);

е) транспортировать пациента на носилках в машину скорой помощи, с последующей госпитализацией в неотложное травматологическое отделение;

ж) применить местно холод для уменьшения боли и отека.

В машине скорой помощи в ходе транспортировки при наличии симптомов травматического шока проводят:

– воспаление ОЦК – противошоковыми кровезаменителями;

– стабилизацию АД – глюкокортикоидными гормонами, дофаминэргическими препаратами. Все манипуляции выполняются в перчатках.

3. Манипуляция выполняется в соответствии с алгоритмом.

Наложение шины Крамера при транспортной иммобилизации костей голени.

Оснащение: жгут, бинт, 3 шины Крамера, вата.

Последовательность:

1. Вначале останавливают кровотечение. Накладывают жгут.

2. На рану накладывают повязку.

3. Жгут не забинтовывают. Он остается открытым.

4. Шина Крамера накладывается при переломах костей голени. Длина шины 1 метр, ширина 10 см. Подготовить 3 шины, обложить ватой с обеих сторон, обинтовать и на них одеть чехол из клеенки.

5. Шину отмоделировать по здоровой конечности.

Одна шина моделируется по задней поверхности голени и стопы от кончиков пальцев до средней трети бедра. Для лучшей фиксации рекомендуется еще 2 шины по бокам голени так, чтобы они охватывали стопу в виде стремени.

6.Зафиксировать шину бинтом. При фиксации шины бинтом, жгут не забинтовывают, он остается открытым и должен быть виден.

Задача N25

Хрупкую пожилую женщину сбило машиной. Подошедший мужчина поднял женщину за подмышки, и так внес в здание соседней школы. Больную уложили на медицинскую кушетку. Пострадавшую осмотрела школьный фельдшер.

Объективно: сознание ясное, беспокоят боли в левой голени, АД 90/60 мм рт.ст., пульс 100 в минуту. В области средней трети голени выраженная деформация, отчетливо зидно поперечное смещение костей голени. Кожа цела, функция конечности отсутствует – движения невозможны, пульсация периферических артериальных сосудов отчетливая.

Задания

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи.

3. Продемонстрируйте транспортную иммобилизацию с помощью стандартных средств, применительно к данной ситуации.

Эталон ответа

1. Диагноз: закрытый перелом обеих костей левой голени в диафизе. травматический шок первой степени.

Проверка наличия таких симптомов как локальная болезненность при пальпации, крепитация, патологическая подвижность в данном случае не требуется, так как имеется отчетливая деформация за счет смешения костных отломков и полное выпадение функции- диагноз перелома костей голени сомнений не вызывает.

2. Алгоритм оказания неотложной помощи.

а) введение анальгина и сердечных препаратов;

б) транспортная иммобилизация конечности;

в) вызов машины скорой медицинской помощи.

Введение анальгетиков и сердечных средств – противошоковые меры. Если есть возможность, то следует провести футлярную новокаиновую блокаду. Шины накладываются с трех сторон, с фиксацией коленного и голеностопного суставов. Фельдшер ведет наблюдение за больной до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

3. Выполнение практической манипуляции согласно алгоритму.

Задача №26

В фельдшерско-акушерский пункт доставили мужчину 42 лет, который упал со строительной площадки. При этом он почувствовал резкую боль в области левого бедра и ощущение хруста в ноге.

Объективно: состояние крайне тяжелое. Больной заторможен, бледен, пульс 120 уд.в мин., АД 80/55 мм рт. ст., дыхание частое, 24 в мин., поверхностное. Осмотр бедра: отмечается деформация бедра в средней трети, отечность, резкая локальная болезненность в месте деформации, движения левой ногой резко ограничены. Легкое поколачивание по стопе отдается болью в месте травмы.

Задания

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.

2.Расскажите о дополнительных симптомах, необходимых для уточнения диагноза и методике их выявле-

ния.

3.Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по назначению.

4.Составьте план диагностических и лечебных мероприятий в стационаре.

5.Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации конечности при переломе бедра.

Эталон ответа

I. Диагноз: закрытый травматический перелом левого бедра, осложненный травматическим шоком II степени.

Данный диагноз подтверждается типичным анамнезом (падение с высоты, резкая боль в бедре сразу после падения), объективными данными (деформация, отек в средней трети бедра, локальная болезненность). Тяжесть травмы подтверждается признаками развившегося травматического шока II степени (АД 80/55 мм рт. ст., пульс 120 уд. мин., частота дыхательных движений 24 в мин., бледность и заторможенность пострадавшего). 2 Дополнительные данные для уточнения диагноза

Для уточнения диагноза возможно определение симптомов патологической подвижности и крепитации отломков в месте перелома. Но это недопустимо, т.к. вызовет дополнительную травматизацию сосудов, нервов, мягких тканей, увеличение смещения отломков и усиление тяжести травматического шока.

3. Перелом бедра является одним из наиболее тяжелых повреждений костей, сопровождающийся травмати

ческим шоком и кровотечением вокруг места перелома (800-1000 мл у взрослых), что требует неотложного

оказания доврачебной помощи и госпитализации в травматологический стационар.

Алгоритм неотложной помощи:

iа) ввести наркотический анальгетик (2%- 1мл промедола), либо осуществить новокаиновую блокаду места перелома;

б) ввести сердечно-сосудистые и дыхательные препараты (1 мл 5% раствора гидрохлорида эфедрина, 2

мл кордиамина и др.);

в) немедленно начать инфузионную терапию (полиглюкин 400,0, растворов Рингера, гидрокарбоната

натрия 4% – 300,0), продолжая ее в ходе транспортировки в стационар;

г) осуществить ингаляцию кислорода через носовой катетер;

д) осуществить транспортную иммобилизацию табельными средствами в положении больного лежа на

спине;

е) приложить холод на место перелома;

ж) бережно транспортировать на носилках в травматологический стационар, продолжая необходимые

лечебные мероприятия по борьбе с шоком.

4. Лечебная и диагностическая программа в стационаре проводится одновременно:

1) оценка общего состояния пострадавшего на основе клинических (показатели функции сердечно

сосудистой, дыхательной систем), лабораторных данных (общий анализ крови, гематокрит, объем

циркулирующей крови), ЭКГ;

2) инфузионная терапия, в т.ч. гемотрансфузия;

з) адекватная анестезия, в т.ч. общее обезболивание с интубацией трахеи с переводом больного на

ИВЛ;

4)Ro-графия бедра в 2-х проекциях;

5)исключение повреждения внутренних органов (осмотр пострадавшего хирургом);

6)строгий постельный режим;

7)лечебная иммобилизация конечности под общим обезболиванием (скелетное вытяжение, остеосин-тез, гипсовая кокситная повязка, наложение аппарата Илизарова). Выбор способа зависит от характера и сложности перелома.

5. Техника транспортной иммобилизации бедра проводится согласно алгоритму

Задача №27

Рабочий пилорамы в результате несоблюдения техники безопасности придавлен бревном на уровне таза. Появились сильные боли в области таза. Доставлен в участковую больницу, где дежурил фельдшер.

Объективно: состояние средней тяжести, бледен. Выраженная боль в области таза, определяется значительных размеров подкожная гематома в области крыльев подвздошных костей и в низу живота. При легком надавливании с боков на тазовые кости боли усиливаются (симптом Вернейля) и определяется крепитация. Мочеиспускание самостоятельное, моча не изменена. Движения в суставах нижних конечностей сохранены, но вызывают усиление болей в области таза. Симптомы раздражения брюшины и признаки внутреннего кровотечения не установлены. АД 105/70мм рт. ст., пульс 92 уд. мин.

Задания

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.

2.Расскажите о дополнительных симптомах для уточнения диагноза и методике их выявления.

3.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и правил транспортировки в лечебное учреждение со-

ответствующего профиля.

4.Составьте план диагностических и лечебных мероприятий в стационаре.

5.Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации пострадавшего с переломом костей таза.

Эталон ответа

I Диагноз: закрытый перелом костей таза без повреждения внутренних органов.

Подтверждением данного диагноза являются факт травмы, ее механизм, объективное исследование и его результаты (подкожная гематома в области крыльев подвздошных костей и низа живота, положительный симптом Вернейля и крептация отломков кости), наличие самостоятельного мочеиспускания, отсутствие симптомов раздражения брюшины и явных признаков внутреннего кровотечения (удовлетворительные гемодинамические показатели), но при наличии симптомов травматического шока I степени.

Необходимо срочно определить общий анализ крови и мочи для исключения острой кровопотери и повреждений внутренних органов, ■,..,..

2. Алгоритм неотложной помощи:

а) создание полного покоя с приданием пострадавшему на носилках положения “лягушки”;

б) введение 2%-1 мл промедола подкожно;

в) введение сердечно-сосудистых препаратов (кордиамин 2 мл), растворы глюкозы 5%-500 мл с добав

лением инсулина 5 единиц, капельная инфузия раствора полиглюкина 400,0;

г) применение холода на низ живота;

д) эвакуация на носилках в положении “лягушки” со скатанным одеялом под колени, в травматологиче

ское отделение.

4. Диагностическая программа в стационаре:

а) Ro-графия костей таза;

б) обзорная Ro-графия брюшной полости;

в) повторный общий анализ крови, определение гематокрита, объема циркулирующей крови, общий

анализ мочи;

г) консультация врача – хирурга.

Лечебная программа:

а) введение повторно 2%-2 мл промедола;

б) внутритазовая новокаиновая блокада по Школьникову – Селиванову;

в) симптоматическая терапия;

г) консервативное лечение на функциональной кровати в случае подтверждения первоначального диаг

ноза;

д) полноценный уход и питание, профилактика пролежней.

5. Манипуляция выполняется согласно алгоритму.

Задача №28

Фельдшер скорой помощи прибыл на место автодорожной аварии. Женщина 50 лет стонет от боли, сознание сохранено. Жалуется на боли в области живота и тазовых костей, ноги разведены в тазобедренных суставах и согнуты в коленных, пятки ротированы кнаружи. АД 80и50 мм.рт.ст, пульс 100уд в1мин, слабого наполнения и напряжения. Язык сухой, живот не участвует в акте дыхания, при пальпации напряжен, болезнен во всех отделах, симптом Щеткина-Блюмберга положителен во всех отделах, выражен больше в паховых областях и над лоном.

При осмотре промежности из ануса поступает кровь в небольшом количестве.

Задания

1.Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.

2.Расскажите о дополнительных объективных методах исследования и методиках их проведения.

3.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа.

4. Расскажите о диагностическо-лечебной программе в стационаре.

5.Практическая манипуляция. Продемонстрируйте технику пальпации живота по Образцову-Стражеско на фантоме.

Эталон ответа

Источник