Закрытый оскольчатый перелом средней трети

Перелом средней трети ключицы. Диагностика и лечение

Большинство этих переломов происходит на границе средней и наружной трети ключицы, медиальнее клювовидно-ключичной связки. Переломы I типа являются несмещенными, в то время как при переломах II типа наблюдается смещение. В типичных случаях проксимальный фрагмент смещается вверх вследствие тяги грудиноключично-сосцевидной мышцы.

К переломам ключицы обычно приводят два повреждающих механизма. При прямом ударе по ключице сила, направленная кзади, может привести к простому перелому. При этом иногда повреждаются сосудисто-нервные образования. Если сила направлена вниз, нередко возникает оскольчатый перелом. В последнем случае чаще происходят повреждения сосудов и нервов. Непрямой механизм развивается при падении на наружный отдел плеча. Сила передается через акромион к ключице. Ключица обычно ломается в средней трети, поскольку естественная S-образная форма ключицы аккумулирует непрямую силу как раз в этой точке.

Почти на всем своем протяжении ключица располагается подкожно и поэтому переломы можно легко диагностировать при осмотре. У большинства больных будут припухлость и болезненность над местом перелома. При переломах средней трети ключицы, как правило, видны нижний и внутренний изгибы плеча в результате потери опоры. Больной обычно держит руки приведенными к грудной клетке и сопротивляется попыткам произвести движения конечности. Все переломы ключицы требуют обследования и документирования состояния сосудов и нервов дистальнее места повреждения.

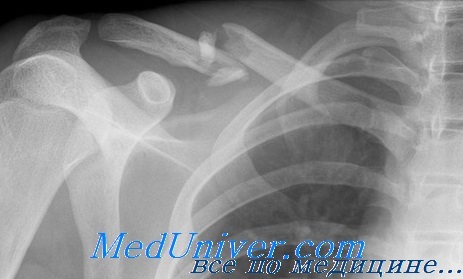

Для выявления этих переломов и имеющегося смещения, как правило, достаточно снимка в обычной переднезадней проекции. Часто более информативен снимок в переднезадней проекции с тубусом, направленным под углом 45° кверху.

Переломам средней трети ключицы могут сопутствовать повреждения сосудисто-нервного пучка. Не столь редки повреждения подключичных сосудов, особенно при переломе со смещением. При подозрении на повреждение сосуда настоятельно рекомендуется внутривенная ангиография. К неврологическим повреждениям относят ушиб или разрыв нервных корешков. При переломах ключицы со смещением должно быть проведено тщательное обследование IV—VIII корешков черепных нервов.

Лечение перелома средней трети ключицы

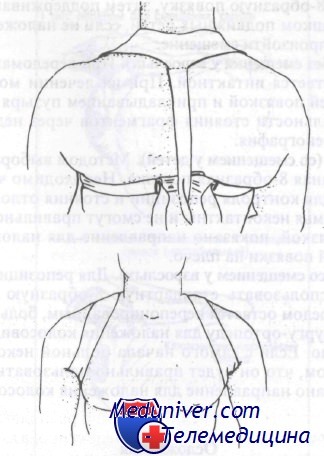

При лечении этих переломов часто применяют 8-образную повязку. Для детей в возрасте старше 10 лет можно использовать (при правильном наложении) стандартные коммерческие приспособления. Врач должен научить членов семьи больного правильному наложению и применению этого приспособления.

1. Отведите оба плеча пациента назад, как будто он стоит «по стойке смирно».

2. В этом положении наложите и зафиксируйте 8-образную повязку.

3. Обследуйте больного на наличие сосудисто-нервных нарушений и ознакомьте родственников с клиникой этого осложнения.

4. Объясните семье больного, как подтягивать повязку в случае ее ослабления.

Для детей до 10-летнего возраста стандартные лямки обычно чересчур велики для хорошей фиксации. В этом случае для изготовления 8-образной повязки можно использовать трубчатый бинт. Оба вида этих повязок требуют частого подтягивания; их следует носить до тех пор, пока больной не сможет безболезненно отводить конечность. У детей обычно требуется 3—5 нед иммобилизации, у взрослых — 6 нед и более.

Класс А: I тип (без смещения у детей). Авторы рекомендуют накладывать на 10 дней 8-образную повязку, затем поддерживающую повязку для руки. У слишком подвижных детей, если не наложена 8-образная повязка, может произойти смещение.

Класс А: I тип (без смещения у взрослых). При переломах без смещения надкостница остается интактной. При их лечении можно обойтись поддерживающей повязкой и прикладыванием пузыря со льдом. Для контроля правильности стояния фрагментов через неделю показана повторная рентгенография.

Класса А: II тип (со смещением у детей). Методом выбора является правильно наложенная 8-образная повязка. Необходимо часто осматривать больного для контроля репозиции и стояния отломков. Если ребенок или его семья неконтактны и не смогут правильно пользоваться 8-образной повязкой, показано направление для наложения колосовидной гипсовой повязки на плечо.

Класс А: II тип (со смещением у взрослых). Для репозиции и иммобилизации можно использовать стандартную 8-образную повязку. Если через неделю перелом остается нерепонированным, больного надлежит направить к хирургу-ортопеду для наложения колосовидной гипсовой повязки на плечо. Если с самого начала больной неконтактен и нет уверенности в том, что он будет правильно пользоваться 8-образной повязкой, показано направление для наложения колосовидной повязки.

Осложнения перелома средней трети ключицы

Переломам средней трети ключицы могут сопутствовать несколько осложнений.

1. Неправильное сращение — характерное осложнение для взрослых. У детей неправильное сращение нетипично из-за происходящего в процессе роста ремоделирования, в норме сопровождающего эти переломы.

2. Возможно избыточное мозолеобразование, что приведет к косметическому дефекту или сдавлению сосудисто-нервного пучка.

3. Редким осложнением является несращение. Оно возможно при переломах, леченных открытой репозицией с внутренней фиксацией.

– Также рекомендуем “Перелом дистальной трети ключицы. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы плечевой кости, ключицы, лопатки”:

- Перелом большого бугорка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом малого бугорка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Комбинированные переломы проксимального отдела плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом суставной поверхности плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом ключицы. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом средней трети ключицы. Диагностика и лечение

- Перелом дистальной трети ключицы. Диагностика и лечение

- Перелом медиальной трети ключицы. Диагностика и лечение

- Перелом тела и ости лопатки. Диагностика и лечение

- Перелом акромиального отростка лопатки. Диагностика и лечение

Источник

Оскольчатый перелом – нарушение целостности кости с образованием трех и более отломков. Является одним из самых сложных типов переломов, обычно сопровождается смещением фрагментов, может быть закрытым либо открытым, вне- либо внутрисуставным. Причиной возникновения оскольчатого перелома обычно становится воздействие по оси кости, однако возможно также повреждение при перпендикулярном приложении силы. Диагноз выставляется на основании характерных клинических признаков (неестественного положения конечности, крепитации, патологической подвижности и т. д.) и данных рентгенографии. В зависимости от вида повреждения возможно консервативное либо оперативное лечение.

Общие сведения

Оскольчатый перелом – перелом, при котором образуется более двух костных отломков. Может возникать в любой анатомической области, однако чаще страдают длинные трубчатые кости: большеберцовая, плечевая, локтевая, лучевая и бедренная. Обычно является сложным повреждением, сопровождается смещением отломков. По сравнению с другими типами переломов, которые встречаются в травматологии, при таких травмах возрастает вероятность интерпозиции мягких тканей, сдавления или повреждения сосудов и нервов.

Нередко из-за большого количества отломков возникают трудности в ходе репозиции, поскольку фрагменты не удается должным образом сопоставить или удержать при помощи гипсовой повязки. Эта проблема становится особенно значимой при репозиции внутрисуставных оскольчатых переломов, так как при подобных повреждениях для полноценного функционирования сустава необходимо очень точно восстановить конфигурацию суставных поверхностей. Вследствие перечисленных проблем и осложнений при таких повреждениях часто показано хирургическое вмешательство. Лечением оскольчатых переломов занимаются травматологи.

Оскольчатый перелом

Оскольчатые переломы плечевого пояса и верхних конечностей

Оскольчатые переломы ключицы обычно встречаются у взрослых. В большинстве случаев целостность кости нарушается в средней трети, при этом фрагменты смещаются из-за тяги мышц. Пациент жалуется на боль, движения ограничены, в области повреждения определяется деформация и отек. При смещении отломков возможно укорочение надплечья. При повреждении нервов выявляются нарушения чувствительности. При повреждении крупных сосудов возможно массивное кровотечение. Пальпация при подобных травмах должна быть максимально бережной и осторожной, поскольку давление на кость может стать причиной смещения мелких отломков и разрыва или сдавления ранее интактных сосудов и нервов.

Для подтверждения диагноза назначается рентгенография ключицы. Лечебная тактика зависит от положения костных фрагментов. При отсутствии осложнений производится закрытая репозиция с наложением колец Дельбе (при незначительном смещении), повязки Смирнова-Ванштейна, восьмиобразной повязки или повязки Сейра. При повреждении плечевого сплетения, а также наличии фрагмента, направленного острым концом в сторону сосудов и нервов, показано оперативное лечение – остеосинтез ключицы спицей, пластиной, штифтом или гвоздем Богданова.

Оскольчатые переломы плечевой кости могут возникать в любых отделах сегмента. Причиной обычно становится падение на руку, реже – удар или выворачивание руки. При повреждении верхней трети (переломы головки, переломы шейки плеча) наблюдается отек и деформация плечевого сустава. Движения в суставе резко ограничены, крепитация может не выявляться. Переломы проксимальных отделов, как правило, протекают относительно благоприятно. Обычно хорошего результата удается достичь с использованием консервативных методов – репозиции и последующей фиксации. При невозможности сопоставить отломки выполняется остеосинтез головки плеча винтами либо остеосинтез хирургической шейки плеча пластиной или спицами.

При оскольчатых переломах диафиза плеча выявляется деформация, отек, крепитация и патологическая подвижность. Возможно сдавление или нарушение целостности лучевого нерва или, реже, артерии. При повреждениях нижних отделов (переломах межмыщелкового возвышения, головчатой возвышенности и блока) локтевой сустав отечен, деформирован, движения невозможны. При переломах диафиза и нижней трети плеча нередко возникают трудности в процессе сопоставления отломков.

Тактика лечения выбирается с учетом осложнений и данных рентгенографии плечевой кости. При повреждении артерии показана неотложная операция. В остальных случаях обычно проводят репозицию либо накладывают скелетное вытяжение. Если отломки не удается сопоставить, осуществляют остеосинтез диафиза плечевой кости пластиной или спицами. Хирургическое вмешательство по восстановлению нерва обычно производят в отдаленном периоде. При отсутствии натяжения показан шов нерва, в остальных случаях – пластика поврежденного нервного ствола.

Оскольчатые переломы костей предплечья могут быть внутри- и внесуставными, расположенными в нижней, средней и верхней трети сегмента. В числе внутрисуставных переломов – оскольчатый перелом локтевого отростка, перелом головки луча и повреждение Мальгеня (перелом локтевого отростка в сочетании с вывихом костей предплечья). При всех перечисленных видах повреждений наблюдается отек и деформация сустава. Движения резко ограничены или невозможны. Тактика лечения определяется с учетом данных рентгенографии локтевого сустава. Часто требуется хирургическое вмешательство: остеосинтез локтевого отростка пластиной, спицами или винтами, резекция головки лучевой кости.

Оскольчатые диафизарные переломы костей предплечья являются достаточно распространенной травмой. Сопровождаются видимой деформацией, патологической подвижностью, крепитацией, отеком, нарушением оси конечности. Удержание отломков после репозиции при таких травмах нередко становится сложной задачей даже в случае простых поперечных или косых переломов, поскольку фрагменты повторно смещаются из-за тяги мышц. При наличии отломков задача еще больше усложняется, поэтому часто приходится прибегать к оперативному лечению. Тактику хирургического вмешательства определяют с учетом данных рентгенографии предплечья. Возможен остеосинтез пластиной или штифтом, в некоторых случаях выполняют остеосинтез костей предплечья аппаратом Илизарова.

Оскольчатые переломы луча в типичном месте также нередки. Обычно наблюдается смещение отломков. Лучезапястный сустав деформирован, отечен, движения резко затруднены. Крепитация нехарактерна. На рентгенографии лучезапястного сустава выявляется перелом с наличием различного количества фрагментов. В большинстве случаев смещение удается устранить в ходе закрытой репозиции, в отдельных случаях необходим остеосинтез дистального метаэпифиза луча винтами, спицами или пластиной.

Оскольчатые переломы таза и костей нижних конечностей

Оскольчатые переломы таза возникают при интенсивном травмирующем воздействии (автодорожная травма, падение со значительной высоты), часто сочетаются с нарушением непрерывности тазового кольца и являются тяжелым повреждением, сопровождаемым развитием травматического шока. Возможно повреждение заднего и переднего полукольца, боковых масс крестца и вертлужной впадины. Выявляется выраженный болевой синдром. Движения ограничены, опора на ноги невозможна, наблюдается вынужденное положение конечностей, зависящее от вида перелома. Диагноз выставляется на основании данных рентгенографии таза. При смещении осуществляется скелетное вытяжение.

Оскольчатые переломы бедра, как правило, возникают в нижней или средней трети, реже – в области вертела. Оскольчатые шеечные переломы наблюдаются очень редко. Повреждение сопровождается болью, деформацией, отеком и возникновением патологической подвижности. Опора невозможна. При травмах нижней и средней трети часто выявляется крепитация. При внутрисуставных повреждениях определяется гемартроз. Диагноз уточняют на основании данных рентгенографии бедра, при вертельных переломах – рентгенографии тазобедренного сустава, при повреждениях нижней трети – рентгенографии коленного сустава.

КТ коленного сустава. Оскольчатый перелом латерального мыщелка большеберцовой кости и межмыщелкового возвышения.

Лечение вертельных переломов чаще консервативное, с использованием скелетного вытяжения. При нестабильных повреждениях выполняется остеосинтез вертельных переломов изогнутой пластиной, трехлопастным гвоздем или спонгиозными винтами. Лечение диафизарных оскольчатых переломов может быть консервативным (скелетное вытяжение) либо оперативным. Хирургическое вмешательство показано при невозможности адекватно сопоставить отломки вследствие интерпозиции мягких тканей. В настоящее время даже при неплохих результатах консервативного лечения операции часто проводятся для ранней активизации больных и предотвращения посттравматических контрактур. Выполняется остеосинтез диафизарного перелома бедра пластиной или штифтом. Лечение оскольчатых переломов нижней трети чаще оперативное, показанием является неконгруэнтность суставных поверхностей вследствие ротации мыщелков, интерпозиции мягких тканей или большого количества отломков. Проводится остеосинтез мыщелков бедра болтами, пластиной или винтами.

Оскольчатые переломы голени являются распространенной травмой, образуются вследствие прыжка с высоты или удара по голени. Нередко становятся следствием автодорожных происшествий (бамперный перелом). Повреждения в нижних отделах чаще возникают при подворачивании конечности. При внутрисуставных переломах верхней трети (в т. ч. при переломах мыщелков большеберцовой кости) отмечается боль, гемартроз, значительный отек и деформация коленного сустава. Крепитация может отсутствовать. Диафизарные переломы сопровождаются резкой болью, деформацией, нарушением оси конечности, крепитацией и патологической подвижностью. При переломах в нижней трети (повреждении лодыжек) выявляется деформация и выраженный отек голеностопного сустава; крепитация наблюдается далеко не всегда.

Лечение переломов верхних отделов чаще хирургическое, проводится для восстановления конгруэнтности суставных поверхностей. Выполняется остеосинтез мыщелков большеберцовой кости пластиной или винтами. При диафизарных переломах возможно наложение скелетного вытяжения на 4 недели, в последующем – долечивание в гипсовой повязке. Однако из-за сложности консервативного сопоставления значительного количества отломков и необходимости предотвращения контрактур в наши дни при подобных повреждениях все чаще используются оперативные методики: наложение аппарата Илизарова, остеосинтез костей голени пластиной, винтами либо штифтами. При переломах лодыжек, как правило, придерживаются консервативной тактики. Если фрагменты не удается сопоставить в ходе закрытой репозиции, прибегают к остеосинтезу лодыжек пластиной, винтами или натягивающей петлей. Иногда осуществляют трансартикулярную фиксацию спицами.

Источник

Переломы голени – распространенное в травматологии явление, они могут носить как легкий, так и тяжелый характер, от которого и происходит их классификация. Наиболее сложным считается оскольчатый перелом со смещением. В статье подробно рассматривается характеристика этого вида травм, их классификация и лечение перелома голени со смещением и без.

Повреждение костей голени.

Классификация травм

Голень представляет собой структурное соединение из двух трубчатых костей, мышц, сосудов, нервной ткани и соединительных элементов в нижней части конечности между коленным суставом и стопой. Костные элементы голени – это большая и малая берцовые кости.

Большая берцовая – кость трехгранной конструкции с наличием внутренней, наружной и задней поверхности. Верхняя область имеет расширенную часть, которая образует мыщелки для соединения с бедром. Нижняя часть с наличием выступа образует медиальную лодыжку.

Малая берцовая кость длинной и тонкой формы с верхней частью в виде головки – элемента для сочленения с большой берцовой костью. Нижняя область кости имеет утолщение для образования латеральной лодыжки.

Повреждение костной структуры двух этих элементов и характеризуют, как перелом голени. Он может сопровождаться повреждением тканей, сосудов, связочного аппарата, наличием и отсутствием отломков, и их смещением относительно места расположения. Все эти характеристики дают определение перелому.

На фото типы повреждений кости.

Таблица № 1. Классификация переломов по их характеристикам.

| Критерий, по которому определяют тип перелома | Характерные особенности и типы |

| Наличие костных отломков |

|

| Линия разлома кости |

|

| Форма края при разломе кости |

|

| Локализация отломков |

|

| Повреждение мягких тканей |

|

| Повреждение суставов |

|

Повреждение костей голени может произойти на любом их участке и от этого будет классифицироваться вид травмы и подбираться соответствующее лечение.

Травматология различает три вида переломов голени относительно их локализации:

- проксимальный перелом;

- перелом среднего отдела;

- дистальный перелом.

Повреждение верхней трети голени или проксимальный перелом

Перелом в этой области голени подразделяют на повреждение:

- мыщелка большой берцовой кости;

- бугристости большой берцовой кости;

- шейки и головки малой берцовой кости.

Проксимальный отдел голени.

Перелом мыщелка большой берцовой кости

Повреждение такого характера происходит под воздействием падения на ноги с высоты. Такой фактор вызывает резкое сдавливание и область метафиза кости входит в эпифиз, который по своей структуре рыхлый и легко расчленяется на две части.

Как следствие, происходит перелом мыщелка. Если падение произошло при отведенной наружу голени страдает латеральный мыщелок, при внутреннем сгибе голени повреждается медиальный. Перелом мыщелка может произойти полностью или частично, частичное повреждение характеризуется наличием трещин или вдавливания.

Полный перелом делят еще на два вида:

- Перелом костей голени без смещения мыщелка.

- Перелом костей голени со смещением отломков мыщелка.

Симптомы травмы:

- при попытке вертикальной нагрузки на ногу возникает резкая боль;

- отек кожного покрова и мягких тканей в области повреждения;

- нарушена сгибательная функция коленного сустава;

- патологическое изменения формы в области коленного сустава;

- не естественно бледный цвет кожи;

- мурашки или чувство множества иголок на коже (возникает при повреждении нервов).

Методику лечения выбирают исходя из характеристик травмы и ее тяжести:

- Закрытый тип перелома без смещения осколков подлежит фиксации при помощи гипсовой повязки, сроком до 30 дней. Так как это наименее сложное повреждение мыщелков не возникает потребности в применении более серьезной терапии.

- Закрытый оскольчатый перелом костей голени с минимальным смещением требует закрытой репозиции с восстановлением отломков в первоначальное положение. Восстановление медиального мыщелка проводят при помощи тяги по оси с отведением голени к наружной стороне, далее накладывают гипсовую повязку.

- Изолированный перелом мыщелка лечат с применением тяги по оси с отведением голени к внутренней стороне.

- Лечение перелома голени со смещением мыщелка проводят с использованием скелетного вытяжения. Специальная медицинская спица проводится через дистальный метафиз большой берцовой кости с наложением петель, которые удерживают отломки фронтально.

При неэффективности всех вышеперечисленных методик или сильном повреждении врач может принять решение о хирургическом вмешательстве. Операция при переломе голени со смещением мыщелка проводится в течение пяти дней после травмы под общим наркозом.

При хирургическом вмешательстве делается разрез для обнажения суставной полости в области травмы для сопоставления отломков костного элемента, которые фиксируются при помощи костодержателей. Далее сшивают рану и накладывают гипсовую повязку, оставляя доступ к послеоперационной ране для последующей обработки. После снятия швов, оставленное окно, также, гипсуется.

Не редко, происходит двойной перелом голени со смещением обеих мыщелков, который предполагает проведение операции сразу на двух конечностях. Вправленные на место мыщелки фиксируются при помощи металлических болтов. Восстановление коленного сустава происходит в течение длительного периода, поэтому фиксирующие элементы удаляются через восемь месяцев хирургически, под наркозом.

Отрыв бугристости большой берцовой кости

Причиной таких травм является сокращение четырехглавой мышцы, как мгновенное, так и пассивное. Происходит это во время прыжка или приземления на согнутые конечности. Основная часть пострадавших – это спортсмены, выполняющие большое количество прыжков.

Симптоматика травмы:

- отек мягких тканей в верхней области голени;

- ограниченность движений в коленном суставе (невозможно согнуть и разогнуть колено);

- боль при прощупывании передней области коленного сустава

Отрыв бугристости большой берцовой кости – опасная травма, так как нарушается функционирование коленного сустава.

Повреждения в этой области делят на три типа, каждый из которых лечится по определенной методике, но всегда предпочтительнее консервативное лечение при переломе голени с отрывом бугристости:

- Отрыв бугристости не полностью, ниже соединения ядер – гипсовая цилиндрическая повязка или лангета. Длительность ношения до 45 суток.

- Отрыв бугристости полностью без вовлечения сустава – внесуставное повреждение. Для лечения выбирают из двух методик – лангета или хирургическое вмешательство. В минимальном количестве случаев достаточно лангеты, но в основном методика не приносит ожидаемого результата и применяется оперативное вмешательство.

- Отрыв бугристости полностью с повреждением сустава – внутрисуставное повреждение. Данный тип травмы предполагает только оперативное вмешательство. В процессе операции делают надрез в области повреждения и сопоставляют отломки, фиксируя их металлическими винтами или проволокой. Через шесть недель после хирургического вмешательства голень гипсуют.

Перелом головки и шейки малой берцовой кости

Виной повреждения данной области служат прямые травматические факторы и поэтому данный вид травм встречается не часто. Перелом головки происходит, когда двуглавая мышца бедра отрывает ее часть и повреждается прикрепленное сухожилие.

Симптомы травмы:

- опухоль мягких тканей в области повреждения;

- боль при нажатии на травмированную область;

- снижение чувствительности кожного покрова с наружной стороны голени и стопы;

- неестественное положение стопы относительно голени;

- боль при вертикальной нагрузке на ногу.

Методика лечения выбирается согласно тяжести повреждения:

- Перелом без смещения и не осложненный повреждением малоберцового нерва лечат при помощи гипсовой повязки до средней трети бедра, сроком на 21 день.

- Перелом малоберцовой кости голени со смещением головки лечится при помощи оперативного вмешательства. В процессе делается разрез и открывается поврежденный участок для сопоставления отломков и их фиксации привинчиванием. При слишком маленьких отломках костного элемента производят скелетное вытяжение.

- Перелом с повреждением малоберцового нерва требует первоначального востановления нервной ткани при помощи неврорафии (сшивания), а далее в зависимости от сложности перелома выбирают методику лечения. Оскольчатый перелом костей левой голени или правой без смещения лечат при помощи гипсовой повязки, перелом верхней трети голени со смещением при помощи закрытой репозиции или хирургического вмешательства.

Перелом средней части голени или диафизарный перелом

Переломы голени со смещением или без в средней трети голени возникает под воздействием прямой и непрямой травматической силы. Разлом костных элементов в средней области может произойти на любом отрезке кости, но наиболее часто травмирование происходит в нижней трети и на отрезке нижней и средней третей.

Эти места наиболее уязвимы из-за маленькой прочности большой берцовой кости, поверхностного расположения и минимального количества мышечной ткани в этой области.

Переломы в этой области характеризуются широким разнообразием, но наиболее распространены поперечный и косой перелом голени со смещением и образованием линии разлом на одном и нескольких уровнях. Продольный перелом встречается редко, так как для него обязательное условие – воздействие по оси, что является редким случаем в этой области.

Также характерное повреждение для средней трети – одновременный перелом двух костей голени со смещением (большой и малой берцовой), реже ломается один костный элемент из двух.

Большая берцовая кость.

Симптомы травмы:

- нарушение осевого расположения голени;

- отечность мягких тканей в области повреждения;

- патологическая деформация;

- укорочение конечности может достигать трех сантиметров;

- диафизарный оскольчатый перелом обеих костей голени или одной может вызвать бледность кожного покрова (из-за давления, которое создает осколок кости);

- неестественная подвижность голени в области перелома;

- хруст костных отломков;

- не возможность вертикальной нагрузки на ногу, но сохранение подвижности (перелом верхней трети не позволяет нагружать конечность вертикально).

Терапия травм в среднем отделе зависит от локализации травмы и от ее характерных особенностей:

- Перелом диафиза большой берцовой кости без смещения – гипсовая повязка на стопу, голень и до средней части бедра. Поперечный вид перелома в этой области требует наложения стремени до 10 дня после травмы, косой до 25 дня.

- Перелом правой голени со смещением и перелом левой голени со смещением большой берцовой кости, данные тип перелома требует применения скелетного вытяжения. Этот метод предполагает проведение специальной медицинской спицы через пяточную кость и утяжеляют массой до 7кг. По мере становления отломков кости на место груз уменьшают до 4-6кг. После полного восстановления отломков на место груз заменяют фиксирующей гипсовой повязкой до середины бедра.

- Перелом нижней части малой берцовой кости – гипсовая повязка с последующим применением стремени, через несколько дней.

- Перелом средней и верхней части малой берцовой кости – гипсовый тугор.

- Поперечный оскольчатый перелом лодыжки голени с повреждением двух костей одновременно – репозиция, гипс до середины бедра и стремя через 12 дней после травмы.

- Косой и винтовой закрытый оскольчатый перелом голени со смещением и без – скелетное вытяжение с весом до пяти килограмм, сроком до одного месяца. После образования первичной костной мозоли накладывают гипс с использованием стремени, до середины бедра.

- Перелом костей левой голени со смещением и перелом костей правой голени со смещением – скелетное вытяжение с использованием спицы, которую проводят через пяточную кость. Первоначальный вес груза составляет от 7 до 9 кг. По мере восстановления отломков вес уменьшают до 5 кг. Вытяжение проводят на протяжении месяца, далее заменяют его гипсовую повязку до середины бедра.

Показанием к применению оперативного вмешательства является:

- открытый оскольчатый перелом голени;

- поперечные переломы со смещением отломков по длине;

- не результативность консервативных методов лечения;

- повреждение сосудистой ткани при любом виде перелома.

Перелом в нижней трети голени или дистальный перелом

Анатомические особенности этой части голени предполагают большое количество суставных площадок и сухожилий для нормального функционирования всего голеностопного сустава. Но это и причина повышенного травматизма этой области и опасных повреждений.

Костные элементы в строении дистальной области:

- наружная лодыжка;

- внутренняя лодыжка;

- дистальная часть малой и большой берцовой кости;

- блок таранной кости.

Деформация лодыжки при повреждении голеностопного сустава.

Симптомы травмы:

- болевые ощущения в области лодыжки или голеностопа;

- сильная и резкая боль при любой нагрузке на конечность;

- отечность в области перелома или в большей части конечности;

- боль при пальпации поврежденной области;

- гематома в области пятки;

- нарушение функционирования голеностопного сустава;

- не естественная подвижность стопы;

- хруст костных отломков;

- выворачивание стопы внутрь или наружу.

Наиболее частый тип повреждений дистальной области — перелом лодыжки со смещением, который не всегда можно исправить при помощи консервативного лечения.

Случаи, при которых допустимо использовать консервативное лечение:

- закрытый перелом без смещения;

- минимальное травмирование связочного аппарата голеностопа;

- перелом нижней трети голени со смещением в области лодыжки с минимальным отхождением отломков в сторону;

- противопоказания к оперативному вмешательству.