Внутрисуставные переломы проксимального метаэпифиза

Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют 5% всех переломов и чаще всего встречаются у пожилых больных. Анатомически к переломам проксимального отдела относятся все переломы плечевой кости проксимальнее хирургической шейки. Классификация, используемая в этом тексте, была разработана Neer. Согласно этой классификации, проксимальный отдел плечевой кости делят на четыре сегмента:

1) большой бугорок;

2) малый бугорок;

3) анатомическая шейка;

4) хирургическая шейка.

Классификация переломов проксимального отдела плечевой кости

Переломы проксимального отдела плечевой кости классифицируют на основе анатомического и лечебного принципов.

I. Переломы хирургической шейки:

Класс А: вколоченные переломы с угловым смещением

Класс Б: переломы со смешением по ширине

Класс В: оскольчатые переломы

II. Переломы анатомической шейки (эпифиза):

Класс А: переломы без смещения, включая повреждения эпифиза

Класс Б: переломы со смещением

III. Переломы большого бугорка:

Класс А: переломы без смещения

Класс Б: переломы со смещением

IV. Переломы малого бугорка

V. Сложные переломы (трех- н четырехфрагментные)

VI. Переломы суставной поверхности

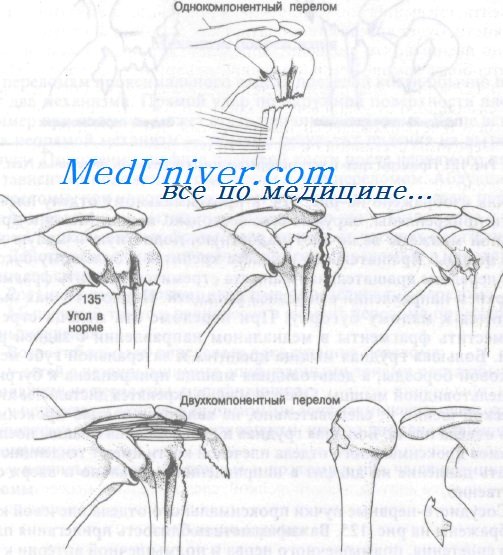

Примеры одно- и двухфрагментных переломов, описанных Neer

Эта классификация имеет как прогностическое, так и лечебное значение и зависит только от соотношения поврежденных костных сегментов и их смещения.

Если после травмы все фрагменты не смещены по ширине и под углом, перелом классифицируют как однофрагментный. Если фрагмент смещен по ширине более чем на 1 см или под углом более 45° от остальной интактной части плечевой кости, перелом классифицируют как двух фрагментами. Если два фрагмента смещены каждый по отдельности, то перелом классифицируют как трехфрагментный. И, наконец, если все четыре фрагмента смещены каждый в свою сторону, то перелом будет четырехфрагментным.

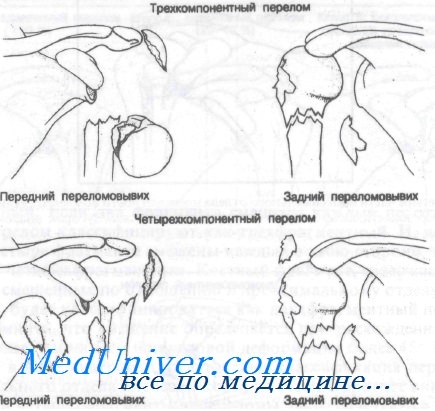

Примеры трех- и четырехфрагментных переломов, описанных Neer

Костный фрагмент, содержащий два сегмента, смещенных по отношению к проксимальному отделу плечевой кости, будет классифицироваться как двухфрагментный перелом. Важно помнить, что смещение определяется при расхождении фрагментов более чем на 1 см или угловой деформации более 45°.

На рисунке в виде диаграмм представлена классификация переломов проксимального отдела плечевой кости по Neer. Обратите внимание, что трех- и четырехфрагментные переломы часто сочетаются с вывихом. Переломы суставной поверхности не включены в классификацию Neer и будут рассмотрены отдельно в конце этой главы.

Анатомия проксимального отдела плечевой кости. Показан перелом хирургической шейки

Около 80% всех переломов проксимального отдела плечевой кости являются однофрагментными. Отломки удерживаются на месте периостом, вращательной манжетой и суставной капсулой. Первичная стабилизация и лечение этих переломов должны осуществляться врачом неотложной помощи.

Остальные 20% переломов проксимального отдела плечевой кости, как правило, двух-, трех- или четырехфрагментные. Эти переломы требуют репозиции и после нее могут оставаться нестабильными.

Чтобы понять механизм возникновения переломов в проксимальном отделе плечевой кости и особенности смещения при них, необходимо знание анатомии. Анатомия проксимального отдела плечевой кости представлена на рисунке. Суставная поверхность, сочленяясь с лопаткой, образует плечелопаточный сустав.

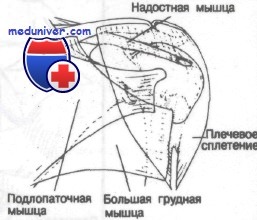

Места прикрепления важнейших мышц к проксимальному отделу плечевой кости

Суставная поверхность заканчивается анатомической шейкой; следовательно, переломы, локализованные проксимальнее анатомической шейки, рассматривают как переломы суставной поверхности. Хирургическая шейка — это суженная часть проксимального отдела плечевой кости дистальнее анатомической шейки. Большим бугорком и малым бугорком называют костные выступы, располагающиеся дистальнее анатомической шейки.

Как изображено на рисунке, к проксимальному отделу плечевой кости прикреплены, окружая его, несколько мышц. Мышцы вращательной манжеты включают надостную, подостную и малую круглую мышцы. Вращательная манжета крепится к большому бугорку. При переломе вращательная манжета стремится сместить фрагменты в верхнем направлении с передней ротацией. Подлопаточная мышца крепится к малому бугорку.

При переломе эта мышца стремится сместить фрагменты в медиальном направлении с задней ротацией. Большая грудная мышца крепится к латеральной губе межбугорковой борозды, а дельтовидная мышца прикреплена к бугристости дельтовидной мышцы. Обе эти мышцы крепятся дистальнее хирургической шейки и, следовательно, не являются частью проксимального отдела плеча. Большая грудная и дельтовидная мышцы после переломов проксимального отдела плечевой кости имеют тенденцию оказывать давление на диафиз в направлении медиально и вверх соответственно.

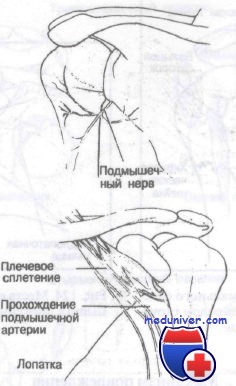

Ход важнейших нервов и сосудов, рассмотренных при обсуждении переломов проксимального отдела плечевой кости

Сосудисто-нервные пучки проксимального отдела плечевой кости изображены на рисунке. Важно отметить близость прилегания плечевого сплетения, подмышечного нерва и подмышечной артерии к проксимальному отделу плечевой кости. Повреждения нервов и сосудов часто сопровождают переломы этой области.

К переломам проксимального отдела плечевой кости обычно приводят два механизма. Прямой удар по наружной поверхности плеча, например при падении, может стать причиной перелома. Чаще встречается непрямой механизм — обычно результат падения на вытянутую руку. Положение диафиза плечевой кости после непрямого перелома зависит от положения конечности перед переломом.

Абдукционные переломы, при которых фрагмент плечевой кости отведен, происходят при падении на вытянутую отведенную руку. Положение и тип перелома проксимальных фрагментов зависят от четырех факторов.

1. Действующая сила определяет тяжесть перелома и в некоторой степени его смещение.

2. Ротация плеча в момент перелома определяет тип перелома.

3. Мышечный тонус и равновесие в момент перелома определяют степень смещения.

4. Возраст больного определяет локализацию перелома:

а) у детей с незакрывшимися эпифизарными зонами роста обычно наблюдаются не переломы, а эпифизеолизы;

б) у подростков с оссифицированными эпифизами кости очень крепкие и поэтому у них чаще бывают вывихи, иногда сопровождающиеся переломами;

в) у пожилых кости непрочные и поэтому у них чаще возникают переломы.

Серия рентгенограмм при повреждениях, рекомендованная Neer, очень помогает оценке переломов проксимального отдела плечевой кости. Кроме того, авторы рекомендуют снимки в переднезадней проекции с внутренней ротацией конечности и в аксиллярной проекции. Эти четыре проекции позволяют провести полную оценку плечевого сустава и проксимального отдела плечевой кости, включая суставную поверхность. Эти снимки можно делать больному в положении лежа, стоя или сидя, хотя авторы рекомендуют положение сидя.

При внутрисуставных переломах наблюдается гемартроз, при этом головка плечевой кости может сместиться вниз. Рентгенологически этот признак именуют псевдовывихом, указывающим на наличие внутрисуставного перелома. Дополнительным рентгенологическим признаком, указывающим на наличие внутрисуставного перелома, является наличие жировой жидкостной линии.

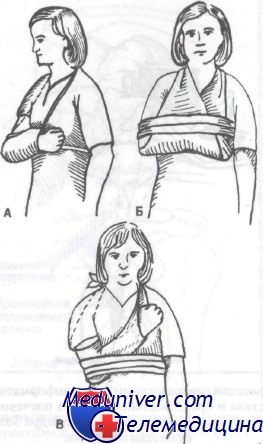

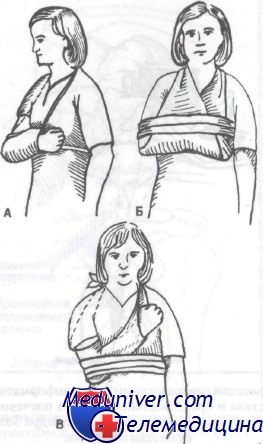

А. Поддерживающая и охватывающая повязка для иммобилизации переломов проксимального отдела плечевой кости.

Б. Поддерживающая и охватывающая повязка из коммерчески изготовляемых перевязи и эластического бандажа.

В. Повязка Вельпо и охватывающая повязка, используемые при нестабильных переломах хирургической шейки, обеспечивают расслабление большой грудной мышцы

Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости

Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости зависит от возраста больного и его образа жизни.

Аксиома: успешное лечение переломов проксимального отдела плечевой кости зависит от раннего начала движений. Чтобы избежать длительной иммобилизации, допускается анатомически неточная репозиция.

Однофрагментные переломы, составляющие 80% всех переломов проксимального отдела, можно лечить с помощью поддерживающей и косыночной повязок, фиксированных к туловищу. Обычно рекомендуют ранние упражнения. В более поздних стадиях заживления показаны активные упражнения.

– Также рекомендуем “Перелом хирургической шейки плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы плечевой кости”:

- Чрезмыщелковый перелом плечевой кости Посадаса. Диагностика и лечение

- Межмыщелковые переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом латерального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом головки мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального надмыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом диафиза плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы хирургической шейки плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом анатомической шейки плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Оперативное лечение переломов проксимального метаэпифиза голени представляет собой трудную задачу. Характерной особенностью переломов данной локализации является то, что вместе с раскалыванием кости имеет место сминание, раздавливание губчатой субхондральной ткани и нарушение хрящевого покрытия, что затрудняет как закрытую, так и открытую репозицию, восстановление двигательной и опорной функции проксимального метаэпифиза голени.

На лечении в клинике травматологии КБ № 1 УДП РФ за последние 5 лет находились 75 пациентов в возрасте от 16 до 86 лет, мужчин было 32, женщин 43. По механизму травмы переломы случались при резкой опоре на ногу у 52 пациентов, у 23-х в результате удара о твердый предмет. Нами разработан дифференцированный подход в хирургическом лечении переломов проксимального метаэпифиза большеберцовой кости.

Пациенты поступали в клинику через 1 – 4 суток после получения травмы и были оперированы в ближайшие сутки после поступления. Диагностировали тип перелома по данным рентгенграфии сустава, для уточнения обьема операции – возможного количественного подсчета площади и глубины компрессии методом выбора была компьютерная томография.

У 19 больных с изолированными повреждениями мыщелков по типу раскалывания – с неполным внутрисуставным переломами (тип 41В1 по УКП АО) произвели операцию: наименее травматичной была закрытая репозиция перелома под контролем ЭОПа, что повзолило добиться стабильности отломков всего 2-я винтами.

У 30-ти больных при многооскольчатом характере перелома – полный внутрисуставной перелом (тип 41С1 и 41С2 по УКП АО), когда закрытая ручная репозиция была эффективна, произведен закрытый остеосинтез аппаратом Илизарова – в 5-ти случаях. Для этого проводили спицы через голень на разных уровнях, укрепляли их в кольцах аппарата Илизарова, причем через мыщелки проводили спицы с напайками навстречу друг другу, не менее 2- с каждой стороны. Нагрузку на конечность разрешали через 4 недели, фиксацию аппаратом осуществляли 2, 5 – 3 месяца. У 25-ти пациентов провели остеосинтез укороченными блокированными пластинами, винтами из небольших доступов доступов, без артротомии и значительного скелетирования тканей, под рентген-эоп-контролем.

Наибольшую трудность представляют для лечения полные внутрисуставные оскольчатые переломы с элементами раскалывания и вдавливания (тип 41В3 и 41С3 по УКП АО) – 26 пациентов. В этих случаях мы открывали широко сустав и проксимальный метафиз голени, добивались репозиции и максимального восстановления суставной поверхности. Фиксацию осуществляли Т-образной или L-образной мыщелковой пластиной. У 7 пациентов операцию на этом закончили. В 6-ти наблюдениях операцию дополняли пластикой субхондральной зоны аутотрансплантантом из крыла подвздошной кости или бугристости большеберцовой кости и аллотрансплантатом «остеоматрикс».

У 13 пациентов пластику субхондральной зоны осуществили аутотрансплантатом из большеберцовой кости. Для этого брали аутотрансплантат прямоугольной формы 5*1, 5*1 см из боковой поверхности большеберцовой кости на границе с/з и в/з и перемещали его кверху в субхондральное пространство. Дефекты между костными фрагментами плотно заполняли гранулами «остеооматрикс» – 4 раза, «остеоматрикс» прямоугольным трансплантатом – 3 раза, гранулами коллапана – 3 раза. Ложе в большеберцовой кости, оставшееся после перемещения прямоугольного фрагмента также плотно выполняли гранулами «остеоматрикс» и гранулами коллапана.

Для создания опоры восстановленной суставной поверхности один спонгиозный винт проводили субхондрально поперек зоны повреждения через пластину, перекрывающую зоны перелома и места аутопластики с фиксацией к неповрежденной кости 3- 4 кортикальными винтами с угловой стабильностью.

В послеоперационном периоде проводили антибактериальную, сосудистую терапию, ЛФК, ходьба без нагрузки в течение 4 недели. Рекомендовали щадящую нагрузку в ортезе еще 1, 5 месяца, полную нагрузку через 3 месяца после операции.

Таким образом, примененный нами дифференциальный подход в лечении переломов проксимального метаэпифиза голени, позволил получить хорошие и удовлетворительные результаты в 95, 2 % за счет:

выполнения оперативного лечения с предоперационным планированием КТ в ранние сроки

дифференцированного подхода к тактике оперативного лечения в зависимости от типа перелома и вида его импрессии:

При изолированных переломах мыщелков по типу раскалывания (неполные внутрисуставные переломи тип 41В1 по УКП АО) и неполные внутрисуставные переломы по типу вдавливания (тип 41В2 по УКП АО), возможно проведение репозиции под контролем ЭОПа с последующей фиксацией 2-мя винтами.

При многооскольчатом характере перелома (полный внутрисуставной перелом тип 41С1 и 41С2 по УКП АО) эффективна закрытая ручная репозиция и закрытый остеосинтез аппаратом Илизарова или укороченными блокированными пластинами из мини доступа;

При полных внутрисуставных оскольчатых переломах с элементами раскалывания и вдавливания (тип 41В3 и 41С3 по УКП АО) целесообразно проведение открытой репозиции с выполнением пластики субхондральной зоны различными способами:

искуственной костью (остеоматриксом и коллапаном) или перемещенным аутотрансплантотом (фрагментом большеберцовой кости и подвздошной кости). При данном типе перелома проведение фиксации осуществляется L- или Т-образной мыщелковой пластиной с угловой стабильностью.

Статья добавлена 18 февраля 2016 г.

Источник

Переломы плато большеберцовой кости или внутрисуставной перелом мыщелка большеберцовой кости составляют 1% от всех переломов.

В 75-80% случаев поражает латеральное плато большеберцовой кости (в 50% случаев сочетается с повреждением латерального мениска) и в 5-10% – медиальное плато большеберцовой кости 5-10% – двусторонний перелом.

Эпидемиология

- 50% пациентов являются пешеходами при дорожно-транспортных происшествиях

- Падение с винтообразной травмой

- Часто пожилые женщины (остеопороз, преимущественно компрессионные переломы) и молодые мужчины (спортивные травмы)

Этиология, патофизиология, патогенез

- Наиболее распространенные патомеханизмы перелома проксимального отдела большеберцовой кости является вальгусное стрессовое воздействие с/без осевого компрессионного приложения силы или, при оскольчатых переломах, вертикальное компрессионное приложение силы воздействия (при падении на разогну¬тые нижние конечности)

- Перелом медиального плато большеберцовой кости вызван травмой с воздействием значительно большей силы, чем перелом латерального плато

- Латеральное плато большеберцовой кости имеет меньшую поперечную поверхность трабекул, чем медиальное плато большеберцовой кости.

Классификация Schatzker:

Наиболее распространенными является классификация Schatzker J. (1979), согласно которой переломы подразделяются на 6 типов, которые подробнее описаны далее.Классификация переломов проксимального отдела голени по Schatzker:

I тип: перелом с расщеплением латерального плато большеберцовой кости и углублением (преимущественно у молодых людей).

Чистый раскол со смещением нераздробленного клиновидного фрагмента наружного мыщелка латерально и книзу. Чаще встречается у лиц молодого возраста без явлений остеопороза. При наличии смещения, после закрытой или открытой репозиции может быть фиксирован спонгиозными винтами.

II тип: перелом с расщеплением большеберцовой кости со смещением (вывихом) латеральной суставной поверхности (преимущественно у пожилых пациентов с остеопорозом).

Раскол с элементами импрессии. Перелом наружного мыщелка, при котором наряду с фрагментом клиновидной формы имеется вдавление суставной поверхности в метафизарную кость. Данные повреждения встречаются чаще у лиц старшей возрастной группы при наличии остеопороза. Если импрессия достигает 5 – 8 мм, или имеются признаки нестабильности коленного сустава, то необходима открытая репозиция с восстановлением суставной поверхности и замещением костного дефекта ауто-, аллотрансплантатом или заменителем кости. В качестве фиксатора используется опорная пластина по наружной поверхности.

III тип: углубление латерального плато большеберцовой кости без перелома с расщеплением через суставную поверхность.

Чистая импрессия. Вдавление суставной поверхности в метафизарную часть. Латеральный кортикальный слой при этом не поврежден. Характерно для пациентов с явлениями остепороза. При значительном смещении или нестабильности коленного сустава, необходима репозиция с поднятием тибиального плато и замещением дефекта. Фиксируется опорной пластиной по наружной поверхности.

IV тип: перелом с расщеплением медиального плато большеберцовой кости с/без углубления.

Переломы внутреннего мыщелка обычно представлены отдельным клиновидным фрагментом, однако при высокоэнергетичных травмах может наблюдаться его раздробление. Необходима открытая репозиция с остеосинтезом опорной пластиной по внутренней поверхности.

V тип: перелом с расщеплением через медиальное и латеральное плато большеберцовой кости.

Бикондилярные переломы с отколом обоих мыщелков требуют фиксации обоих мыщелков. Вследствие обычно высокой энергии такие переломы часто сопровождаются тяжелым повреждением мягких тканей, что может требовать отсрочки хирургического лечения. В таких случаях до нормализации состояния мягких тканей (спадение отека, появление кожных морщинок) может быть применена временная иммобилизация аппаратами внешней фиксации, скелетным вытяжением, либо гипсовой повязкой.

VI тип: отделение плато большеберцовой кости от подлежащего метафиза/диафиза (массивная травма).

Перелом обоих мыщелков с потерей связи между диафизом и метафизом. Оба мыщелка требуют фиксации опорными пластинами и спонгиозными шурупами, либо – с учетом тяжести повреждения мягких тканей – аппаратами внешней фиксации. Нередко сроки в которые становиться возможным выполнение окончательного остеосинтеза составляют 2-3 недели с момента травмы, и для облегчения репозиции перелома на операционном столе становится необходимым применение дистрактора, позволяющего растянуть контрагированные мышцы, восстановить ось конечности и достичь частичной репозиции перелома с помощью лигаментотаксиса.

Источник:

- Radiopaedia

Классификации открытых переломов длинных костей (обзор литературы)

Е.Т. Жунусов1, Ш.А. Баймагамбетов2, Р.С. Ботаев2

Classifications of open fractures of long bones (review of literature)

E.T. Zhounousov1, Sh.A. Baimagambetov2, R.S.Botayev2

Бондарев О.Н., Ситник А.А., Белецкий А.В.

Переломы проксимального отдела большеберцовой кости: современные методы диагностики и лечения

Источник