Внесуставные переломы это

Внутрисуставной перелом – это перелом, линия излома которого полностью либо частично располагается в полости сустава. Требует особого подхода к диагностике, лечению и реабилитации. Отличительными особенностями таких переломов являются вовлечение в патологический процесс не только поврежденной кости, но и всего сустава, возможное нарушение конгруэнтности суставных поверхностей, а также высокая вероятность развития контрактур и тугоподвижности в отдаленном периоде. Отличительными признаками является отек, боль и гемартроз, возможна крепитация. Диагноз выставляется на основании симптомов и рентгенографической картины, иногда требуется КТ и МРТ сустава. Лечение может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Внутрисуставной перелом – повреждение кости внутри суставной капсулы. Это сложная травма, требующая повышенного внимания со стороны травматолога-ортопеда и особого подхода к лечению, поскольку объем движений зависит от того, насколько точно были восстановлены суставные поверхности. Может возникать в области любых суставов, как крупных, так и мелких. Наибольшее клиническое значение в силу возможных отдаленных последствий имеют внутрисуставные переломы крупных суставов конечностей.

Внутрисуставной перелом

Причины

Причиной может стать как бытовая или спортивная травма (падение, скручивание конечности, непрямое воздействие или прямой удар), так и автодорожное происшествие, падение с высоты, стихийное бедствие или производственная травма. Во всех случаях, за исключением бытовой и спортивной травмы, существует высокая вероятность сочетанных или комбинированных повреждений. Внутрисуставные переломы могут сочетаться с другими переломами костей конечностей, тупой травмой живота, черепно-мозговой травмой, переломами таза, травмой мочеполовых органов и повреждениями грудной клетки.

Переломы шейки и головки плечевой кости, как правило, возникают у пожилых людей и являются следствием падения на отведенную руку, плечо или локоть. Повреждения локтевого сустава могут наблюдаться в любом возрасте, но чаще встречаются у детей и молодых пациентов, ведущих активный образ жизни. Причиной обычно становится падение на выпрямленную руку или согнутый локоть. Переломы в лучезапястном суставе также могут возникать у людей всех возрастов, однако, подавляющая часть пациентов – дети или пожилые люди. Типичный механизм травмы – падение на выпрямленную руку с опорой на ладонь.

Переломы шейки и головки бедра характерны для людей пожилого возраста и являются результатом падения. Повреждения коленного сустава чаще встречаются у спортсменов и людей трудоспособного возраста, механизм травмы может быть различным, от падения на колено до подворачивания и прямого удара. Переломы лодыжек наблюдаются у пациентов всех возрастов и обычно возникают при подворачивании ноги.

Патанатомия

Сустав состоит из двух или более подходящих друг другу по форме концов костей, которые соединяются между собой посредством капсулы и связок. Капсула образует полость, изолированную от других анатомических образований. Внутри и снаружи капсулы располагаются связки, которые удерживают кости, не позволяя им слишком сильно смещаться. Концы костей покрыты гладким хрящом, благодаря которому кости могут беспрепятственно скользить друг относительно друга. Внутри сустава содержится небольшое количество жидкости – смазки, облегчающей скольжение и доставляющей питательные вещества к хрящевой ткани. Все анатомические структуры вместе образуют своеобразный шарнир.

При внутрисуставных переломах патологический процесс распространяется на все или почти на все структуры. Наряду с костью нарушается целостность суставного хряща. Кровь из отломков изливается в полость сустава, возникает гемартроз. Капсула растягивается и воспаляется. Кроме того, капсула и связки могут разрываться непосредственно в момент травмирующего воздействия или повреждаться костными фрагментами. Из-за действия травмирующей силы и тяги мышц отломки кости смещаются и становятся неконгруэнтными (несовпадающими, не подходящими друг к другу по форме). Если форму суставных концов не восстановить или восстановить недостаточно точно, в последующем это приведет к ограничению движений. Кроме того, недостаточная гладкость суставных поверхностей в сочетании с последствиями повреждений других структур может стать причиной развития артроза.

Любой внутрисуставной перелом требует серьезного подхода к лечению. Однако в силу широкой распространенности и тяжести возможных последствий наибольшее клиническое значение имеют переломы в области крупных суставов: локтевого, коленного, тазобедренного и голеностопного. Тяжесть переломов локтевого сустава обусловлена его сложной конфигурацией, большим количеством типичных внутрисуставных повреждений, в число которых входят как обычные переломы (чрезмыщелковые переломы, перелом локтевого отростка, перелом головки луча), так и переломовывихи (перелом Монтеджа, перелом Монтеня), а также трудностями при репозиции и удержании отломков.

Среди скелетных повреждений тазобедренного сустава особую опасность представляют переломы шейки и головки бедра – эта область плохо кровоснабжается, поэтому отломки не срастаются, а лишь «схватываются» между собой рубцовой тканью. Тяжесть переломов в области коленного и голеностопного суставов объясняется их сложной конфигурацией и важностью полного функционального восстановления этих сегментов. Внутрисуставные переломы в области плечевого и лучезапястного сустава, как правило, более просты в репозиции и реже заканчиваются формированием контрактур. Тем не менее, в ряде случаев, особенно при большом количестве отломков и значительном смещении костных фрагментов, подобные повреждения также могут представлять трудности в лечении и реабилитации.

Симптомы внутрисуставного перелома

Как и при других переломах, при таких повреждениях возникает интенсивная боль, отек и нарушение функции конечности. Подвижность отломков выявляется не всегда, что может быть обусловлено как особенностями травмы, так и недоступностью внутрисуставных структур (например, межмыщелкового возвышения при переломе большеберцовой кости) для непосредственного исследования. Помимо общих признаков для внутрисуставных переломов характерна деформация сустава и нарушение взаимоотношений между костными выступами (опознавательными точками). При переломах в области крупных суставов определяется гемартроз. Выраженность каждого из перечисленных симптомов может варьироваться и зависит от типа и локализации повреждения, степени смещения костных фрагментов, тяжести и многих других факторов.

Диагностика

Диагноз внутрисуставной перелом выставляется на основании клинических и рентгенологических признаков. Для уточнения плоскости излома и положения отломков, наряду со снимками в стандартных проекциях, нередко выполняют рентгенограммы в специальных укладках и тангенциальных проекциях. При необходимости пациента направляют на КТ сустава, МРТ сустава и артроскопию.

КТ коленных суставов. Внутрисуставной перелом латерального и медиального мыщелков большеберцовой кости

Лечение внутрисуставного перелома

В большинстве случаев требуется госпитализация в отделение травматологии и ортопедии. Лечение основывается на принципах максимально точного восстановления нормального анатомического положения отломков и минимально возможного срока фиксации. При переломах коленного сустава на начальном этапе выполняют одну или несколько пункций. При повреждениях других суставов пункции обычно не требуются. Гипсовую повязку чаще применяют при переломах без смещения. При смещении фрагментов, как правило, накладывают скелетное вытяжение или производят хирургическое вмешательство. Предпочтение обычно отдается оперативным методикам, поскольку они позволяют рано возобновить движения и избежать развития иммобилизационных (фиксационных) контрактур.

В связи с многообразием внутрисуставных переломов метод лечения всегда выбирается с учетом конкретной патологии. В период реабилитации пациента обязательно направляют на ЛФК и физиотерапию. Показания к массажу определяют индивидуально, поскольку в некоторых случаях, особенно у детей, этот метод лечения может спровоцировать образование избыточной костной мозоли.

Источник

Внесуставные переломы проксимальных фаланг кисти. Диагностика и лечение

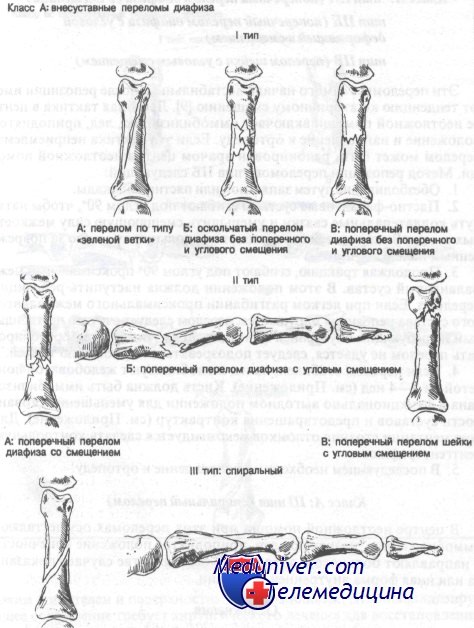

Класс А: Внесуставные переломы диафиза проксимальной фаланги. Два механизма могут вызывать внесуставные переломы проксимальной фаланги. Прямой удар может привести к перелому I или II типа. Непрямой удар, при котором развивается сила скручивания, прилагаемая к длинной оси фаланги пальца, часто приводит к спиральным переломам III типа.

Над местом перелома отмечают болезненность и опухание. Давление по оси пальца вызывает боль в месте перелома. Переломы проксимальных фаланг обычно сопровождаются ротационным смещением. Необходимо клиническое выявление ротации, так как даже незначительное ротационное смещение недопустимо.

Необходимо сделать снимки пальцев в прямой, косой и боковой проекциях. Как упоминалось ранее, ротационное смещение следует предполагать, когда имеется разница диаметров фрагментов фаланги.

Переломы проксимальных фаланг могут сопровождаться ушибом или разрывом нерва. Открытым или закрытым переломам могут сопутствовать повреждения артерий, обычно не требующие лечения. Нередки при этих типах переломов и повреждения сухожилий. Они могут проявиться остро — в виде полного разрыва сухожилия или под-остро — в виде разрыва частичного, с последующим ограничением движений вследствие развития спаечного процесса.

Лечение внесуставного перелома диафиза проксимальной фаланги

Существует тенденция недооценивать потенциальную опасность переломов проксимальных фаланг, могущих привести к нарушению функциональной способности кисти. Тщательное обследование с последующей коррекцией углового и ротационного смещения и иммобилизацией в большинстве случаев приводит к полному восстановлению функции. Ротационное смещение не всегда легко выявить клинически. Здесь применим любой из следующих трех тестов:

1. Тест на схождение линий, проведенных по длинным осям фаланг к ладьевидному бугорку.

2. Сравнение линий ногтевых пластинок.

3. Сравнение диаметров костных фрагментов на рентгенограмме.

Класс А: тип IA (перелом по типу «зеленой ветки»). Это стабильный перелом без тенденции к смещению или углообра-зованию, поскольку надкостница остается интактной. Перелом следует лечить динамическим шинированием с ранним началом движений. Через 7—10 дней для исключения вторичного смещения или ротационной деформации следует провести контрольную рентгенографию.

Класс А: тип IB (оскольчатый перелом диафиза без смещения и искривления) и тип IБ (поперечный перелом диафиза без смещения и искривления). При переломах этого типа надкостница может оставаться интактной. Следовательно, эти переломы потенциально нестабильны. В зависимости от степени стабильности их можно лечить одним из следующих способов:

1. Динамическое шинирование с ранним началом движений и рентгенологическим контролем за стабильностью стояния отломков каждые 5—7 дней, которое является наиболее простым методом лечения.

2. Авторы рекомендуют накладывать желобоватую лонгету на 10— 14 дней. Затем делают контрольную рентгенографию и, если стояние фрагментов удовлетворительное, продолжают лечение динамическим шинированием.

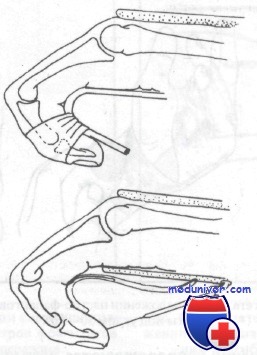

Класс А: тип IIА (поперечный перелом диафиза со смещением), тип IIБ (поперечный перелом диафиза с угловой деформацией и смещением), тип IIВ (перелом шейки с угловым смещением). Эти переломы с самого начала нестабильны и после репозиции имеют тенденцию ко вторичному смещению. Лечебная тактика в центре неотложной помощи включает иммобилизацию, лед, приподнятое положение и направление к ортопеду. Если эта тактика неприемлема, перелом может быть репонирован врачом центра неотложной помощи. Метод репозиции переломов типа ИБ следующий:

1. Обезболивание путем запястной или пястной блокады.

2. Пястно-фаланговые суставы сгибают под углом 90°, чтобы натянуть коллатеральные связки и уменьшить смещающую силу межкостных мышц. В этом положении делают продольную тракцию за поврежденный палец.

3. Продолжая тракцию, сгибают под углом 90° проксимальный межфаланговый сустав. В этом положении должна наступить репозиция перелома. Если при легком разгибании проксимального межфалангового сустава репозиция нарушается, перелом следует считать нестабильным и требующим внутренней фиксации. Если этим методом репонировать перелом не удается, следует подозревать интерпозицию тканей.

4. Если перелом стабилен, палец иммобилизуют желобоватой лонгетой на 3—4 нед. Кисть должна быть иммобилизована в функционально выгодном положении для уменьшения скованности суставов и предотвращения контрактур. Для документации стояния отломков рекомендуется сделать контрольную рентгенографию.

5. В последующем необходимо направление к ортопеду.

Класс А: III тип (спиральный перелом). В центре неотложной помощи при этих переломах осуществляют иммобилизацию, назначают лед, приподнятое положение конечности и направляют больного к ортопеду. В большинстве случаев показана та или иная форма внутренней фиксации.

Осложнения внесуставных переломов проксимальных фаланг

Осложнения переломов проксимальных фаланг могут привести к стойкой инвалидности. Они заключаются в следующем:

1. Ротационное смещение, приводящее к стойкому нарушению функции кисти. Надлежит устранить сразу же или при последующих контрольных обследованиях.

2. Сухожилие разгибателя находится в непосредственной близости от надкостницы и после его повреждения могут образоваться спайки. Это осложнение типично для переломов II и III типов и приводит к потере движений, что может потребовать хирургического вмешательства.

3. После иммобилизации могут образоваться сращения между глубоким сгибателем и поверхностными сухожилиями. Это инвалидизирующее осложнение требует хирургического лечения для восстановления функции.

4. Несращение перелома встречается редко, за исключением неадекватной иммобилизации или открытых переломов.

– Также рекомендуем “Внесуставные переломы диафиза средней фаланги кисти. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей кисти”:

- Внесуставные переломы проксимальных фаланг кисти. Диагностика и лечение

- Внесуставные переломы диафиза средней фаланги кисти. Диагностика и лечение

- Внутрисуставные переломы проксимальной фаланги кисти. Диагностика и лечение

- Внутрисуставные переломы средней фаланги кисти. Диагностика и лечение

- Переломы головок пястных костей. Диагностика и лечение

- Переломы шейки II-V пястных костей. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза II-V пястных костей. Диагностика и лечение

- Переломы основания II-V пястных костей. Диагностика и лечение

- Переломы I пястной кости. Диагностика и лечение

- Переломы костей запястья. Классификация, диагностика

Источник

Внесуставные переломы диафиза средней фаланги кисти. Диагностика и лечение

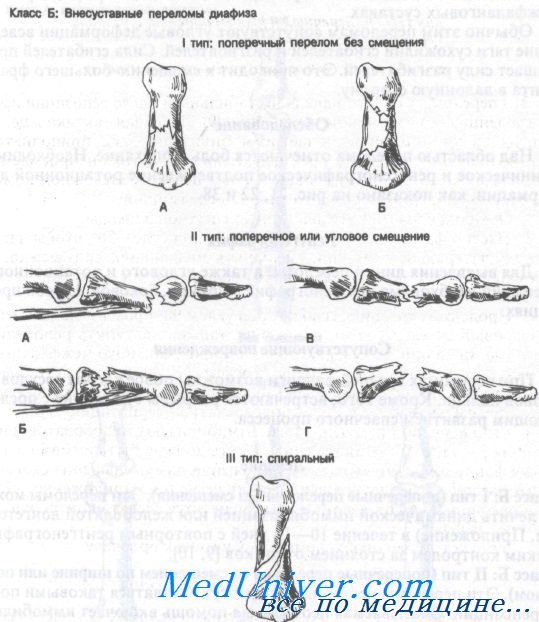

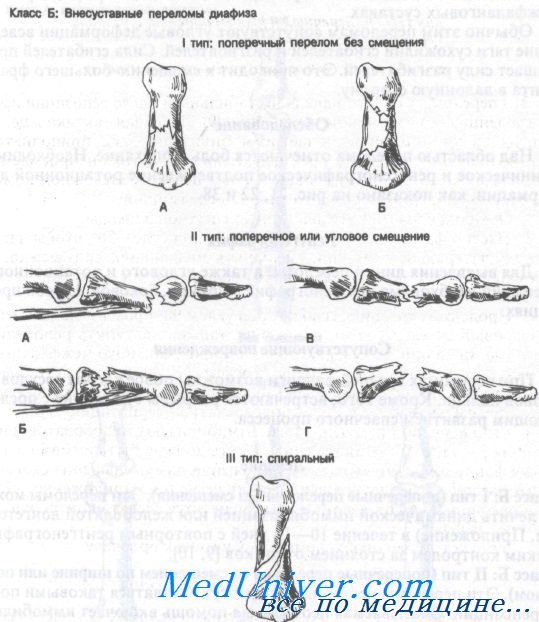

Класс Б: Внесуставные переломы диафиза средней фаланги кисти. Самый частый механизм повреждения при этом виде перелома — прямой удар по средней фаланге. Непрямая травма, такая как скручивание по длинной оси, часто приводит к вывихам в проксимальных межфаланговых суставах.

Обычно этим переломам сопутствуют угловые деформации вследствие тяги сухожилий сгибателей и разгибателей. Сила сгибателей превышает силу разгибателей. Это приводит к смещению большего фрагмента в ладонную сторону.

Над областью перелома отмечаются боль и опухание. Необходимо клиническое и рентгенографическое подтверждение ротационной деформации.

Для выявления линии перелома, а также углового и ротационного смещений необходима рентгенография в прямой, боковой и косой проекциях.

При переломах средней фаланги возможны повреждения сосудов и нервов пальца. Кроме того, встречаются разрывы сухожилия с последующим развитием спаечного процесса.

Лечение внесуставных переломов диафиза средней фаланги кисти

Класс Б: I тип (поперечные переломы без смещения). Эти переломы можно лечить динамической иммобилизацией или желобоватой лонгетой в течение 10—14 дней с повторным рентгенографическим контролем за стоянием отломков.

Класс Б: II тип (поперечные переломы со смещением по ширине или под углом). Эти переломы нестабильны и могут оставаться таковыми после репозиции. Оказываемая неотложная помощь включает иммобилизацию, лед, приподнятое положение конечности. Необходимо направление к ортопеду. Если срочная консультация ортопеда невозможна, эти переломы может репонировать врач неотложной помощи. Методика репозиции переломов типа IIБ следующая:

1. Рекомендуемая анестезия — запястная или пястная блокада.

2. Легкая тракция по оси в сочетании со сгибанием и манипуляцией дистальным фрагментом обычно приводит к репозиции.

3. Если при попытке разгибания происходит смещение отломков, показана внутренняя фиксация.

4. Если после репозиции перелом остается стабильным, палец необходимо иммобилизовать желобоватой лонгетой в функционально выгодном положении на 4—6 нед. Рекомендуется рентгенографический контроль за положением отломков.

5. Обязательно направление к ортопеду для последующего наблюдения.

Класс Б: III тип (спиральные переломы). Лечебная тактика в центре неотложной помощи включает иммобилизацию, лед, приподнятое положение конечности и немедленное направление к ортопеду для последующего наблюдения. Большинство консультантов при лечении переломов этого типа применяют скелетное вытяжение по Белеру.

Осложнения внесуставных переломах диафиза средней фаланги кисти

При внесуставных переломах диафиза средней фаланги осложнения сходны с таковыми, наблюдаемыми при переломах проксимальных фаланг:

1. При лечении переломов этого типа следует как можно раньше выявить и скорригировать ротационные деформации.

2. Эти переломы могут осложняться развитием рубцовой ткани вокруг сухожилия разгибателей с последующим ограничением объема движений.

3. К нарушению функции кисти может привести рубцово-спаечный процесс вокруг сухожилия сгибателя.

4. Лечение этих переломов может осложняться несращением вследствие неадекватной иммобилизации или неполной репозиции.

– Также рекомендуем “Внутрисуставные переломы проксимальной фаланги кисти. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей кисти”:

- Внесуставные переломы проксимальных фаланг кисти. Диагностика и лечение

- Внесуставные переломы диафиза средней фаланги кисти. Диагностика и лечение

- Внутрисуставные переломы проксимальной фаланги кисти. Диагностика и лечение

- Внутрисуставные переломы средней фаланги кисти. Диагностика и лечение

- Переломы головок пястных костей. Диагностика и лечение

- Переломы шейки II-V пястных костей. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза II-V пястных костей. Диагностика и лечение

- Переломы основания II-V пястных костей. Диагностика и лечение

- Переломы I пястной кости. Диагностика и лечение

- Переломы костей запястья. Классификация, диагностика

Источник