Виды повязок при переломе нижней челюсти

Ортопедическое лечение переломов челюстей. Лигатурные повязки.Ортопедическое лечение переломов челюстей проводится различно в зависимости от следующих условий: Таким образом, при выборе ортопедического аппарата необходим учет всех указанных условий. Может быть применен одночелюстной или двучелюстной, съемный или несъемный, временный или стационарный, внутриротовой, внеротовой или комбинированный аппарат. Среди перечисленных условий есть одно, от которого зависит не только применение той или другой конструкции аппарата, но и характер ортопедического вмешательства, а именно достаточно ли одной иммобилизации отломков или необходимо сначала вправить отломки, а потом их иммобилизовать, т. е. нужен только фиксирующий или нужен вначале репонирующий, а потом фиксирующий аппарат. Этим условием является отсутствие или наличие смещения, а при смещении следует различать два его вида: нестойкое или стойкое. При отсутствии смещения лечение сводится к иммобилизации отломков и удержанию их в анатомически правильном положении. При наличии нестойкого смещения нужно сначала репонировать отломки, т. е. установить их в правильную окклюзию с зубным рядом противоположной стороны, а затем фиксировать. Репозиция в этих случаях производится ручным способом и отломки устанавливаются в правильном положении одномоментно. Следовательно, репозиция и иммобилизация в этих случаях производятся одновременно.

При запущенных переломах, т. е. если с момента перелома прошло больше 10—14 дней и на смещение отломков действует не только сократительная способность, но и эластическая ретракция мускулатуры, смещение становится стойким и, как сказано выше, часто наблюдается картина миогенной контрактуры; при этом репозиция отломков ручным способом невозможна и приходится прибегать к вправляющим аппаратам. В таких случаях к иммобилизации отломков приступают лишь после произведенной репозиции отломков. В случаях переломов челюсти без смещения или с нестойким смещением отломков, репонированных одномоментно ручным способом, ортопедическое лечение сводится к иммобилизации отломков. Для этой цели применяются фиксирующие аппараты. Последние делятся на две группы: на внелабораторные и лабораторные шины. Каждая группа шин делится в свою очередь на несъемные и съемные. К внелабораторным несъемным шинам относятся лигатурные повязки и проволочные шины. Для лигатурной повязки применяется бронзо-алюминиевая проволока толщиной 0,5 мм или медная звонковая без обмотки. Звонковая проволока менее удобна, чем бронзо-алюминиевая, так как она толще (ее диаметр 0,75 мм) и с трудом проходит через межзубные промежутки. В тех случаях, когда межзубный промежуток широкий, лучше применять проволоку диаметром 0,6—0,7 мм, так как такой толщины лигатура прочнее. Для наложения повязок берут кусок проволоки, прокаливают на огне и протирают его ватой со спиртом. Проволока обладает вязкостью и мягкостью, гнется подобно нитке, не ломаясь. Повязка из проволочной лигатуры применяется для связывания зубов, расположенных на одной челюсти, и для межчелюстной фиксации отломков. Предпочтение этому способу фиксации отломков перед другими отдают в тех случаях, когда у больного повреждена слизистая оболочка, имеется отечность и большая болезненность травмированных тканей и когда нет возможности по тем или другим причинам применять другой метод фиксации. Разумеется, что необходимым условием для применения лигатурного скрепления является наличие функционально-полноценных антагонирующих зубов на обеих челюстях. При срединном переломе накладывают две повязки в области боковых зубов, справа и слева. При двустороннем переломе накладывают еще повязку в области фронтальных зубов для иммобилизации среднего отломка. Для связывания челюстей используются премоляры, моляры, а иногда и резцы. Зубы, стоящие на линии перелома, а также подвижные зубы не могут быть использованы для лигатурного скрепления. Необходимым условием является охват повязкой одноименных зубов. Повязки накладывают следующим образом: кусочек мягкой лигатурной проволоки длиной 12—15 см складывают вдвое в виде шпильки. На изгибе шпильки проволоку скручивают так, чтобы образовалась небольшая петелька. Оба свободных конца лигатурной проволоки при помощи пинцета вводят одновременно с вестибулярной стороны в один из межзубных промежутков. Концы проволоки разводят с лингвальной стороны в разных направлениях, сгибают ими шейки соседних зубов и проводят кнаружи в вестибулярную сторону. Дистальный конец выведенной наружу проволоки продевают через петельку для устойчивости повязки и для предотвращения проскальзывания петельки в глубь межзубного промежутка. Оба конца лигатурной проволоки скручивают вместе по ходу часовой стрелки. Концы срезают так, чтобы нх длина не превышала 3—4 мм, и подгибают с таким расчетом, чтобы они не ранили слизистую оболочку губ и щек. После того как повязки наложены на обе челюсти справа и слева, отломки устанавливают руками в правильное положение. Больного просят сомкнуть зубы для придания челюстям нормального соотношения. Затем проводят небольшой кусок лигатурной проволоки через обе петельки каждой стороны верхней и нижней челюстей, концы ее также скручивают, излишек срезают, оставшийся скрученный кусочек подгибают. Таков метод наложения лигатурных повязок по Айви. Существует еще следующий способ связывания верхней и нижней повязок. Излишки концов верхней и нижней повязок не срезают, а скручивают вместе и таким образом связывают нижнюю челюсть с верхней. А. А. Лимберг предлагает другой способ лигатурного связывания челюстей. По его способу связывают не два зуба, а охватывают лигатурой по одному зубу. Куски проволоки длиной 5—6 см изгибают в виде шпилек и проводят вокруг шеек отдельных зубов таким образом, чтобы один конец проволоки проходил с мезиальной, а другой — с дистальной стороны каждого зуба. То же самое проделывают с одноименными зубами противоположной челюсти. Затем накладывают лигатуры на другой стороне нижней и верхней челюстей. Концы лигатур, наложенных на каждый зуб верхней и нижней челюстей, скручивают по ходу часовой стрелки, а затем скручивают попарно завитки нижних лигатур с завитками зерхних, обрезают и инструментом подгибают так, чтобы они не ранили слизитую оболочку губ и щек. Концы должны быть так скручены, чтобы верхние и нижние зубы были плотно сомкнуты. Кормление жидкой ищей производится через промежутки между зубами, если таковые имеются, или через щели за зубами мудрости. Существуют еще другие методы лигатурного связывания челюстей: Гейкина, Вильга, Тигерштедта. Лигатурное связывание зубов является временным лечебным мероприятием и применяется весьма ограниченно, так как этот способ фиксации отломков нижней челюсти влечет за собой расшатывание зубов. Пользование этим способом показано главным образом при обширных разрушениях подбородочной области для связывания боковых отломков, на которых имеются устойчивые жевательные зубы. Срок действия лигатурной повязки не должен превышать 3—5 дней. При лигатурном связывании зубов с целью межчелюстной фиксации необходимо применение стандартной подбородочной повязки. Лигатурные повязки еще применяются при расшатывании зубов. В этих случаях можно пользоваться непрерывной вязью, так называемой восьмеркой, описанной еще Гиппократом. В этих случаях лигатурная повязка только связывает зубы, но не отражается вредно на их устойчивости, как это наблюдается при межчелюстной фиксации, поэтому ею можно пользоваться более продолжительный промежуток времени. – Также рекомендуем “Гнутые проволочные шины. Одночелюстная гладкая связующая шина-скоба.” Оглавление темы “Ортопедические аппараты.”: |

Источник

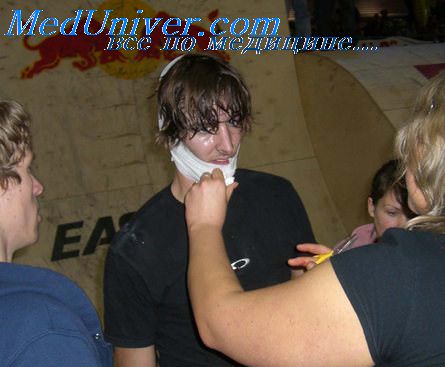

Простая бинтовая (или косыночная) теменно-подбородочная повязка. Ее накладывают при переломах верхней и нижней челюстей. При этом используют широкий марлевый бинт, круговые туры которого проходят через подбородок и теменные кости, обходя ушные раковины поочередно спереди и сзади. Можно использовать для этой цели сетчатый рукав, косынку или шарф, но это значительно хуже, так как не обеспечивает необходимой жесткости. Применяют и эластичный бинт, накладывая его без натяжения. В отличие от марлевого бинта он не растягивается через 1—2 ч и не ослабляет повязки. Простая бинтовая повязка непрочно удерживается на голове и часто самостоятельно сползает на лоб или затылок.

Теменно-подбородочная повязка Гиппократа, напротив, очень надежно фиксируется на голове и не требует коррекции на протяжении нескольких дней. Ее применяют при переломах верхней и нижней челюстей. Марлевым бинтом делают один-два горизонтальных тура вокруг головы в лобно-затылочной плоскости, обязательно ниже затылочного бугра. По задней поверхности шеи тур переходит на подбородок, после чего накладывают несколько вертикальных туров без большого давления в теменно-подбородочной плоскости, обходя попеременно ушные раковины спереди и сзади. Далее по задней поверхности шеи очередной тур переводят на голову и накладывают еще два горизонтальных тура в лобно-затылочной плоскости. Первые горизонтальные туры в лобно-затылочной плоскости создают шершавую поверхность для вертикальных туров, а последние туры закрепляют вертикальные туры, предотвращая их соскальзывание (рис. 5.1).

Такая повязка может держаться неделю. Конец последнего тура лучше всего закрепить лейкопластырем, но можно разорвать бинт вдоль и концы связать на лбу, чтобы узел не давил при укладывании головы на подушку.

Примечание: наложенная при переломе нижней челюсти повязка не должна быть тугой, так как в этом случае она может способствовать смещению отломков, затруднению дыхания и даже асфиксии. Поэтому повязка для нижней челюсти должна быть только поддерживающей.

При переломе верхней челюсти накладывают тугую повязку, что предотвращает дополнительную травму мозга, его оболочек и способствует уменьшению ликвореи

Стандартная мягкая подбородочная праща Померанцевой-Урбанской. Ее применяют при переломах верхней и нижней челюстей. Праща состоит из матерчатой подбородочной накладки, к которой с двух сторон пришиты широкие резинки, переходящие в матерчатые ленты с отверстиями для шнурка. Шнурок соединяет концы пращи и служит для регулирования ее длины в соответствии с размером головы больного (рис. 5.2).

Повязка проста и удобна и после стирки может использоваться повторно.

Не рекомендуется использовать эту повязку при беззубых челюстях и отсутствии зубных протезов.

Стандартная повязка для транспортной иммобилизации — жесткая подбородочная праща, применяемая при переломах нижней и верхней челюстей. Она состоит из стандартной безразмерной шапочки (повязки) и подбородочной жесткой пращи с языкообразными выступами и прорезями, используемыми для фиксации резиновых колец и языка пострадавшего, а также для оттока раневого содержимого. Шапочка имеет петли для фиксации длинных резиновых колец, изготавливаемых из резиновых трубок.

Для предотвращения сдавливания мягких тканей лица в имеющиеся под петлями карманы вводят ватные валики (рис. 5.3).

Шапочку надевают на голову и с помощью тесемок регулируют длину ее окружности по размеру головы путем их подтягивания и последующего завязывания узлом на лбу пострадавшего.

Если шапочка велика по глубине, то подкладывают вату в специальный карман, расположенный в теменной части шапочки. Пращу заполняют ватно-марлевым вкладышем из гигроскопичного материала, выступающим за пределы пращи, и подкладывают под сломанную нижнюю челюсть. Резиновые кольца надевают на языкообразные выступы пращи и слегка прижимают зубы нижней челюсти к зубам верхней, фиксируя отломки.

Во избежание смещения отломков нижней челюсти и создания угрозы асфиксии мягкая и жесткая пращи должны лишь удерживать отломки челюсти от дальнейшего смещения при транспортировке.

При установленных переломах верхней челюсти следует усилить тягу эластичных элементов с целью смещения челюсти вверх.

Зара:

Здравствуйте, у меня перелом на месте, где соединяются верхняя и нижняя челюсти, нижнюю челюсть мне зафиксировали, соединив верхние и нижние зубы металлической сеткой, пропуская проволоки между зубами, т. е. сомкнули рот, и так нужно ходить три недели, скажите правильно ли мне сделали и есть ли более современные методы фиксации челюсти, поскольку мне очень тяжело, есть не могу только пить.

ortstom.odmu.edu.ua:

Всё правильно сделали, это вполне современные методы.

Гость:

я сломал челюсть 2 дня назад.доктор сказал налаживать повязку привязывать подбородок.перелом без смещения.шины не налаживали.кто знает срастеться она хоть без этих ужасных шин?и на сколько это дольше чем с шинами если вообще дольше?

Источник статьи: https://www.dentaworld.ru/articles/nalozhenie_povyazok_pri_perelomah_chelyusti.html

Иммобилизация при переломе челюсти

Под переломом челюсти следует понимать вызванное каким-либо травматическим воздействием острое нарушение целостности костной ткани. Лечение такого рода травм сводится к консервативному или хирургическому способу, совмещенным с процедурами физиотерапии и медикаментами.

К одной и наиболее важной из неотложных мер устранения последствий переломов челюсти относится ее иммобилизация, то есть фиксация образовавшихся костных отломков в надлежащем анатомическом положении.

Иммобилизация, применяемая при переломе челюсти, имеет разновидности:

- временная (или транспортная) — используется для быстрой помощи травмированному человеку и при транспортировке его в медицинское учреждение;

- постоянная (лечебная) — применяется непосредственно в целях лечения перелома челюсти на тот отрезок времени, в течение которого должно произойти сращение и заживление отломков костей.

Показания для осуществления временной иммобилизации

Временная иммобилизация при переломах челюстей вне учреждения медицины в виде первой доврачебной помощи крайне важна для последующего успешного лечения. Для достижения неподвижности при перемещении больного применяют специальные и самодельные повязки. Они нужны с целью зафиксировать верхнюю и нижнюю челюсть в нужном расположении на определенное время, до того момента, с наступлением которого ему окажут последующую врачебную помощь.

Временная или транспортная иммобилизация при переломе челюсти применяется в следующих случаях:

- при транспортировке с места получения травмы в больницу или травмпункт;

- при отсутствии квалифицированных специалистов, способных произвести постоянную иммобилизацию и обеспечить дальнейшее лечение полученной травмы в медицинской организации;

- крайняя степень тяжести состояния пострадавшего, при котором дальнейшее проведение необходимых врачебных действий, на данный момент, невозможно;

- в условиях чрезвычайных ситуаций, а также при проведении активных боевых действий, ввиду большого скопления пострадавших, которым необходима медицинская помощь — нехватка времени для обеспечения постоянной иммобилизации.

Поскольку временная иммобилизация не дает необходимого для успешного лечения уровня неподвижности костных отломков, то применяют ее, как правило, сроком до 4 суток. Однако во время ЧС либо, если тяжелое состояние пострадавшего не позволяет применять для лечения методы постоянной (лечебной) фиксации перелома, то данный срок продляется до наступления благоприятных обстоятельств.

Транспортная иммобилизация при переломах челюстей

При перемещении человека, получившего травму, к месту оказания ему дальнейшей врачебной помощи строго обязательно использование любого метода временной иммобилизации. От этого будет зависеть успешность дальнейшего лечения и скорость излечения перелома.

Как правило, такую иммобилизацию проводят работники из области медицины, имеющие для этого необходимый уровень квалификации либо тот, кто находится рядом с травмированным на месте получения перелома. Когда поблизости никого не оказалось, в неотложных ситуациях прибегают к самопомощи.

В качестве перевязочного материала для наложения самой простой и доступной фиксирующей повязки допустимо применять имеющиеся под рукой средства – платок, куски или полоски ткани, при наличии – бинты и марлю.

Для верхней челюсти фиксационной опорой ее отломков является противоположная челюсть с зубами. Соответственно, при переломе последней, фиксатором ее в стабильном положении являются зубы верхней.

При переломе нижней челюсти необходима повязка. Здесь, ввиду отсутствия специальных средств, для создания импровизированной фиксирующей основы можно взять кусок достаточно устойчивого предмета (например, картона). Чтобы костные отломки были надежно зафиксированы, применяют метод бинтовки по кругу, для более плотной фиксации.

Верхнюю челюсть прочно прикрепляют посредством использования простой или круговой повязки к нижней, обеспечивая ее временную неподвижность и закрепление. Методы временной иммобилизации при переломах челюстей

- внеротовые: различные повязки и пращи, годятся также и изготовленные из неприспособленных для данных целей предметов;

- внутриротовые: шины-ложки, скрепление лигатурой.

Иммобилизационные повязки, которыми лечат переломы челюстей, подразделяются на следующие типы:

- простая бинтовая теменно-подбородочная повязка (еще называется косыночной, круговой или стандартной);

- повязка по Гиппократу;

- пращи (мягкая и жесткая).

Рассматривая все объективные условия на месте получения травмы и опираясь на наличие либо отсутствие рядом медицинских работников, способных оказать квалифицированную помощь, а также необходимых приспособленных для этого средств, повязки и пращи могут быть как заранее специально изготовленными, так и созданными из подручных средств.

Накладывая повязку, следует учитывать степень закрепления, которая различается в случае перелома разных челюстей. Иммобилизация при переломе верхней челюсти непременно должна оказаться достаточно тугой, чтобы избежать осложнений в виде внутримозговых травм, равно как и дополнительных травм черепа. В случае же перелома второй челюсти, повязка, напротив, не нужна излишне тугая и сдавливающая, так как это способно вызвать последствие в виде удушья получившего повреждение человека и сдвиганию переломанных костей.

Применение простой бинтовой повязки

Круговая теменно-подбородочная повязка при переломе челюсти по своей конструкции является самой простой и служит не слишком надежным фиксатором поврежденной челюсти, поскольку часто смещается с места. Однако, в качестве неотложной меры для транспортировки пострадавшего она подходит, как и любой другой вид фиксирующих повязок и пращ. Необходимо иметь в виду, что такую повязку нужно постоянно поправлять для увеличения степени закрепления, по причине того, что она имеет тенденцию смещаться как назад, в сторону затылка, так и на переднюю, лицевую сторону.

Простая повязка при переломе челюсти

Иммобилизация при переломе нижней челюсти достигается применением простой косыночной повязки. Она накладывается при переломах и другой челюсти путем оборачивания вокруг головы пострадавшего нескольких слоев марлевого или эластичного сетчатого бинта достаточной ширины, по кругу. Они должны осуществляться, чередуя направленность вперед и назад, проходя области костей верхушки головы и нижней части лица. Ушные раковины не затрагиваются.

Там, где невозможно найти специальных перевязочных средств в наложении повязки берут платок, кашне или куски обычной ткани. Однако, пользуясь подручными средствами, сложно добиться достаточной степени твердой фиксации. В случае применения марлевого бинта нужно учитывать тот факт, что по прошествии нескольких часов он растягивается, что влечет за собой ослабление фиксации поврежденной челюсти.

Применение теменно-подбородочной повязки по Гиппократу

В лечении такого рода переломов костей может также использоваться бинтовка с более высокой степенью надежности фиксации костных отломков, которая именуется по Гиппократу. Она не сдвигается с области фиксации и закрепляет поврежденную нижнюю или верхнюю челюсть в нужном положении на длительный промежуток.

Для наложения такой повязки используются марлевые бинты. Ими оборачивается голова пострадавшего в следующем порядке:

- Сначала вокруг верхней части головы делается несколько горизонтальных оборотов бинта, при этом нужно следить, чтобы они проходили ниже области затылочного бугра.

- Далее бинт выводится сзади по шее к подбородку, и оборачивается несколькими вертикальными турами вокруг черепа, не затрагивая уши и обходя их поочередно то с задней стороны, то с передней.

- Затем бинт снова выводится через шею в задней ее части на теменную часть головы и оборачивается двумя горизонтальными оборотами вокруг лба и затылка. Чтобы закрепить его концы, их нужно завязать на голове пострадавшего так, чтобы, когда он будет лежать, концы эти не оказывали нежелательного давления ни с какой стороны.

Применение теменно-подбородочной повязки по Гиппократу

Таким способом достигается максимальная неподвижность с целью поддержки костей в нужном варианте положения на достаточно длительное время. При наложении такого типа повязки крайне важным будет наблюдение, чтобы она не была слишком тесной и не оказывала избыточного давления на область темени и подбородка, но вместе с тем была достаточно плотной и надежно закрепленной.

Применение стандартной повязки (жесткой пращи)

Надежная фиксирующая повязка при переломе нижней челюсти имеет очень большое значение ввиду того, что данная челюсть является подвижной и ее крепление должно быть особенно прочным и стабильным.

Для этого рекомендовано применение стандартной транспортной повязки. Ее конструкция – это жесткая праща и головная шапочка, которая не имеет определенного размера.

Применение жесткой подбородочной пращи к опорной головной повязке (по Энтину)

Применяемая праща оснащена вырезами и выступами, которые используются для вывода раневого содержимого, закрепления в надежном положении языка больного, а также резиновых колец.

Шапка для наложения стандартной повязки оснащена тремя парами специальных петелек, служащих для крепления резиновых колец, плотно прижимающих жесткую пращу к подбородку. Чтобы кольца не сдавливали кожные покровы лица пострадавшего, под ними изготовлены специальные карманы, в которые вкладываются валики из ваты. Размер данной шапочки регулируется имеющимися на ней тесемками по окружности головы.

Пращу под подбородком прокладывают ватой и марлей по всему периметру, слегка выступая за ее края. Это препятствует тому, чтобы лицо контактировало с жестким материалом, а также служит вспомогательным фактором, препятствующим повреждению кожи и занесения инфекции в случае наличия на ней ран.

Применение мягкой подбородочной пращи Померанцевой-Урбанской

Для достижения неподвижности при переломах челюстей используется также подбородочная праща мягкой конструкции. Такой тип представляет собой кусок материи для накладки, нижняя часть которой выполнена из сложенной слоями ткани. К ней прикреплены по бокам две широкие резинки, переходящие выше в такие же по материалу изготовления завязки, что и подбородочная часть, имеющей отверстия для шнурка. В зависимости от того, с какой силой завязан шнурок на головной ленте повязки, регулируется степень фиксации поврежденной челюсти.

Применение мягкой подбородочной пращи Померанцевой-Урбанской

Использовать для иммобилизации мягкую подбородочную пращу удобно, она очень легкая и доступная, однако не рекомендуется пострадавшим с беззубыми челюстями.

Источник статьи: https://zubodont.ru/immobilizacija-pri-perelome-cheljusti/

Источник