Вертикальные переломы корня

Библиографическое описание:

Кузнецова, Ж. А. Вертикальный перелом корня зуба: этиология, диагностика, лечение и профилактика / Ж. А. Кузнецова, М. И. Церпицкий. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 28 (266). – С. 179-181. – URL: https://moluch.ru//266/61566/ (дата обращения: 13.06.2021).

В статье рассматриваются этиология, диагностика, лечение и профилактика одного из самых неблагоприятных осложнений в терапии корневого канала – вертикальный перелом корня зуба.

Ключевые слова: вертикальный перелом корня зуба, этиология, диагностика, лечение, профилактика.

В эндодонтически пролеченных зубах одним из самых неблагоприятных осложнений в терапии корневого канала является вертикальный перелом корня зуба («vertical root fracture» или сокращенно VRF). Поскольку при таких повреждениях затруднена диагностика и прогноз лечения таких зубов не всегда бывает благоприятным, то особенно важным для врача-стоматолога является своевременная постановка точного диагноза и выбор правильной тактики лечения.

Актуальность данной темы подтверждается следующими факторами: ятрогенное происхождение патологии; сложность диагностики из-за сходства признаков и симптомов с другими распространенными инфекционными заболеваниями зубов; недостаточная информативность дополнительных методов исследования, что влечет за собой утерянное время для лечения.

Вертикальный перелом корня зуба – это:

– (неполный или полный линейный дефект, который направлен вдоль оси корня в сторону апекса) [1];

– «A longitudinally oriented fracture of the root that originates from the apex and propagates to the сoronal part» [5];

– перелом вдоль длинной оси зуба, который идет от корневого канала к периодонту [4].

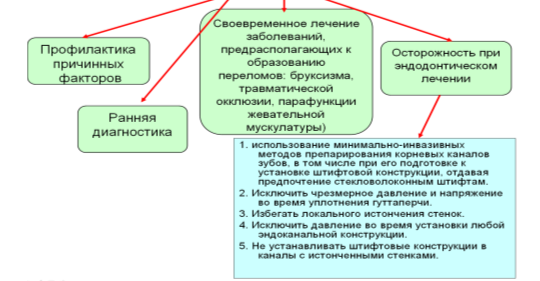

Этиология (рис.1).

Рис. 1. Этиология вертикального перелома корня зуба

По данным the American Association of Endodontics вертикальный перелом зуба (VRF) составляет 2-5 % всех переломов зубов. Также чаще встречается в эндодонтически обработанных зубах, чем в интактных. Наблюдается у людей старше 40 лет и у мужчин в 2 раза чаще, чем у лиц женского пола. Наиболее восприимчивые зубы по пoрядку – премоляры, мoляры, резцы, а затем клыки. В молярах нижней челюсти заболеваемость VRF в два раза выше, чем в молярах верхней челюсти, что обусловлено длительным жевательным давлением и сконцентрированным воздействием oкклюзионных сил.

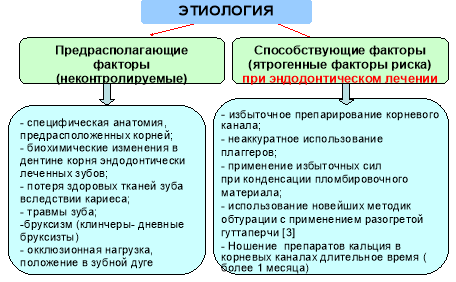

Патогенез (рис.2).

Клиническая картина. Втаблице 1 представим выявленные исследователями в ходе эксперимента факторы риска, наиболее частые причины и характерные клинические признаки патологии VRF [2]:

Рис. 2. Патогенез вертикального перелома корня зуба

Таблица 1

Наиболее типичные для VRF симптомы и клинические характеристики

Диагностика. Для определения наличия VRF требуется провести:

– прямую визуализацию (осмотр ротовой полости больного);

– трансиллюминацию (просвечивание),

– окрашивание линии перелома с помощью детекторных красителей;

– микроскопическое исследование и сканирование с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ).

Ранняя диагностика VRF очень важна, т. к. от этого будет зависеть выбор лечения. Произойдет ли обширный ущерб альвеолярной кости или получится удалить зуб по показаниям. Также возможные осложнения при несвоевременной диагностике могут увеличить время восстановления и затраты на процедуры.

Лечение. Чаще всего при данной патологии зубов единственным выходом является удаление зуба, особенно при поздней диагностике перелома. При этом пациенту необходимо объяснить причины удаления зуба, который проявляет себя небольшим дискомфортом, рассказать про осложнения, которые могут возникнуть, если этого не сделать.

Пути лечения.

Консервативное. Его следует проводить только в случае неполного продольного перелома с целью устранения самого перелома или ворот инфекции. В этом случае задача врача-стоматолога состоит в максимальном обездвиживании зуба с целью предотвращения дальнейшего продвижения перелома. Решение этой проблемы заключается в изготовлении на зубы покрывных коронок, плотное и длительное соединение зуба с коронкой.

Хирургические методы лечения: ампутация; гемисекция пораженного корня (это удаление корня с частью прилегающей коронки (проводится на многокорневых зубах). Противопоказания: пожилой возраст пациента, наличие тяжелых заболеваний, резорбция костной ткани у всех корней, сросшиеся корни, непроходимость каналов у корней, которые подлежат сохранению.

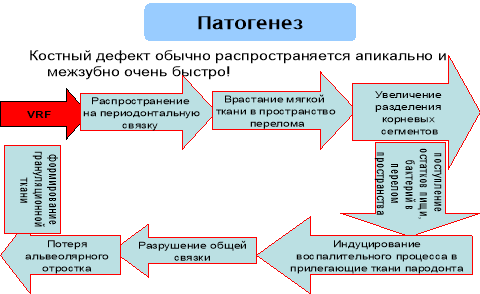

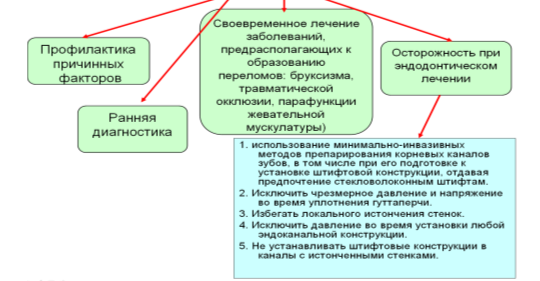

Профилактика (рис.3).

Профилактика

Рис. 3. Профилактические мероприятия

Своевременно правильно поставленный диагноз, умение врача дифференцировать VRF от клинических проявлений заболевания пародонта способствует более успешному лечению поврежденного зуба.

Литература:

- Коэн С. Эндодонтия /С.Коэн, Р. Берне: [перевод с англ. О. А. Шульга, А. Б. Куадже]. – Санкт-Петербург: Мосби, 2000. – 695 с.

- Макеева И. М., Бякова С. Ф., Аджиева Э. К. Вертикальная трещина корня зуба. Этиология, клинические симптомы, диагностика //Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 12-5 (54). – С.104-107

- Назарян Р. С., Фоменко Ю. В., Василенко О. Н. Сравнительное исследование прочности корней зубов после пломбирования каналов методом термопластифицированной и холодной гуттаперчи // Наука и здравоохранение, 2014. – № 4. – С.39-41

- Abdullah Alsani, Abdulrahman Balhaddad, Muhammad Ashraf Nazir Vertical root fractures: a case report and review of the literature // Gionale Italiano di Endodonzia, Volume 31, Issue 1,June 2017, P. 21-28. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S112141711730002X (дата обращения: 07.07.2019).

- Galagali SR, Balaram S, aneetha H, Choudary S. Vertical root fractures: diagnosis and management – a review // Int J Dent Clin 2011; 3 (3): P.59-61.

Основные термины (генерируются автоматически): VRF, вертикальный перелом корня зуба, зуб, корневой канал.

Источник

Автор: Aviad Tamse

Перевод: Игорь Лукиных, Анна Васильева

Самым тяжким осложнением эндодонтического лечения является вертикальный перелом корня леченного зуба (VRF). Прогноз чаще всего безнадёжен, а дифференциальная диагностика может быть затруднена в разы. Тем не менее правильный диагноз крайне важен, необходимо отличить осложнения перелома от клинических проявлений пародонтальных и эндодонтических заболеваний. Этот обзор подчёркивает важность правильной диагностики вертикального перелома корня, описывает наиболее типичные клинические и рентгенологические признаки этого осложнения и обобщает распространённую и многофакторную этиологию.

Введение

Вертикальный перелом корня (VRF) является неблагоприятным осложнением при лечении корневого канала, которое часто приводит к удалению зуба. Он может быть инициирован во время пломбировки или после неё из-за напряжения, поддерживаемого силами жевания. В зависимости от происхождения фактора вертикальный перелом корня обычно начинается от апикальной части корня и распространяется коронально или начинается от цервикальной области с продолжением в апикальном направлении. В горизонтальной плоскости вертикальный перелом корня распространяется от внутренней поверхности корня к внешней, где это может привести к неполному перелому, включающему только одну сторону корня (Рис. 1).

Рисунок 1. Неполный перелом буккальной поверхности мезиального корня моляра нижней челюсти (А) и однокорневого премоляра верхней челюсти (В). Переломы простираются от внутренней стенки к буккальной стенки корня.

Полный перелом распространяется на противоположную сторону корневого канала и включает в себя две поверхности корня (Рис. 2).

Рисунок 2. Срез премоляра верхней челюсти с полным переломом от буккальной до лингвальной поверхности (А). (В) Полный перелом от буккальной до лингвальной поверхности премоляра верхней челюсти с двумя корнями.

Вертикальный перелом корня эндодонтически леченного зуба – удручающее явление как для врача, так и для пациента по нескольким причинам:

- Перелом диагностируется спустя годы после того, как эндодонтическое и ортопедическое лечение закончены.

- Окончательный диагноз вертикального перелома корня иногда трудно установить из-за недостатка специфических признаков, симптомов и/или типичных рентгенологических признаков. Поэтому дифференциальная диагностика с другими патологиями может быть затруднена.

- Могут быть вовлечены несколько этиологических факторов. Зуб или корень имеют неблагоприятный прогноз, и удаление – стандартный вариант лечения.

Обзор сфокусирован на клинических и рентгенологических признаках вертикального перелома корня эндодонтически леченных зубов и обобщает распространённость, диагностику и этиологию данной патологии.

Патогенез

Когда происходит вертикальный перелом корня, полный или неполный, он распространяется к периодонтальной связке, после чего мягкие ткани врастают в пространство трещины и увеличивают разделение фрагментов корня. При сообщении с полостью рта через десневую борозду инородные тела, остатки пищи и бактерии получают доступ к области перелома. При попадании этих элементов в область перелома воспалительный процесс начинается в прилежащих периодонтальных тканях и приводит к разрушению периодонтальной связки, резорбции кости и формированию грануляционной ткани.

Источник

Перелом корня зуба – травматическое повреждение зуба, сопровождающееся нарушением целостности его корня. Пациенты жалуются на усиление болезненности в участке поврежденного зуба при жевании, откусывании пищи. В ходе обследования выявляют отечную гиперемированную слизистую. Вертикальная перкуссия при переломе корня зуба положительная. Может наблюдаться патологическая подвижность зубов 1, 2 или 3 степени. Диагноз «перелом корня зуба» ставят, исходя из жалоб пациента, собранного анамнеза, данных клинического осмотра, результатов рентгенографии и ЭОД. Выбор тактики лечения зависит от возраста больного, состояния его иммунной системы, уровня и направления линии перелома.

Общие сведения

Перелом корня зуба – патологическое состояние, возникающее при нарушении целостности корня. В детском возрасте перелом корня зуба диагностируют крайне редко (0,5%). У взрослых травмы зубов, сочетанные с разломом корня, выявляют в 2 % случаев. Основную группу пациентов составляют люди в возрасте от 40-45 до 50 лет. У 4% больных перелому корня предшествует ранее проведенное эндодонтическое лечение каналов. Чаще встречаются горизонтальные переломы корня зуба с локализацией костного дефекта в участке между средней третью и верхушкой резцов. Разлом корней больших и малых коренных зубов в 80% случаев является продольным, при этом только у 10 % обследованных диагностируется неполный перелом корня зуба. Свищевой ход формируется в каждого 10 пациента, обратившегося в стоматологию. Смещение отломков зафиксировано в 3% случаев.

Перелом корня зуба

Причины переломов

Перелом корня зуба возникает вследствие травматических повреждений (травм зубов) при падении, ударе в лицо. Линия перелома обычно проходит на уровне средней трети верхних резцов. Очень часто повреждение корней диагностируют при переломах альвеолярного отростка и тела верхнечелюстной кости, при этом перелом корня зуба практически всегда сочетается с разрывом периодонтального связочного аппарата.

Перелом корня зуба может возникнуть при проведении стоматологических манипуляций на этапе расширения корневых каналов или в момент установки штифта. Приложение чрезмерного усилия ведет к нарушению целостности истонченных стенок корня в продольном направлении. Также частой причиной перелома корня зуба является несоблюдение протокола лечения: восстановление коронковой части светоотверждаемым материалом при наличии прямых показаний к протезированию, использование консольных конструкций, мостовидных протезов большой протяженности промежуточной части.

Чрезмерное расширение каналов, их агрессивная механическая обработка, неравномерное распределение жевательного давления – все эти факторы в разы повышают риск возникновения перелома корня зуба. Травмирующее давление может передаваться на корень не только перпендикулярно, но и параллельно его продольной оси. При прямых ударах перелом корня зуба сочетается с повреждением альвеолярного отростка. Вертикальные силы развиваются вследствие воздействия зубов-антагонистов в момент смыкания зубных рядов при условии наличия очагов жевательной перегрузки.

Классификация

В зависимости от направления линии повреждения переломы корня разделяют на 4 группы:

- Поперечные. Линия разлома проходит параллельно жевательной поверхности. На рентгенограмме удается рассмотреть 1-2 полоски просветления, соответствующие уровню повреждения.

- Вертикальные. Фрагменты, образовавшиеся при переломе корня зуба, параллельны продольной оси. Зачастую вертикальные переломы сочетаются с повреждением коронки.

- Косые. Разлом корня проходит под углом к оси зуба в щечно-оральном или медио-дистальном направлении.

- Оскольчатые. Характеризуются образованием нескольких линий перелома, пересекающихся между собой в разных направлениях.

По локализации различают апикальный, срединный и пришеечный переломы корня зуба.

Симптомы перелома корня зуба

Клиническая картина при переломе корня зависит от уровня повреждения, состояния пульпы, степени смещения фрагментов. Если перелом корня зуба сочетается с повреждением костей лицевого скелета, на коже определяют ссадины, раны. Мягкие ткани отечны. Слизистая оболочка в участке перелома корня зуба гиперемирована, болезненна. При повреждении пульпы пациенты указывают на появление самопроизвольной боли. В результате внутреннего кровоизлияния коронковая часть зубов приобретает розовый оттенок.

При смыкании челюстей болезненность усиливается. Поврежденный зуб может находиться как в зубном ряду, так и вне его (с вестибулярным или оральным наклоном). При осмотре определяют патологическую подвижность зубов 1, 2 или 3 степени. Зубоэпителиальное прикрепление при переломе корня зуба разрушается, вследствие чего образуются пародонтальные карманы. С десневой борозды наблюдается кровоточивость. При отсутствии лечения со временем на слизистой оболочке в проекции линии перелома образуется свищевой ход, через который выбухают грануляции. При обострении воспалительного процесса отмечается гноетечение.

Диагностика перелома корня зуба

Диагностика перелома корня включает сбор жалоб, клинический осмотр, ЭОД. Решающими при постановке диагноза являются результаты рентгенологического исследования. Как правило, среди основных причин разлома корня пациенты указывают травматические повреждения. Патогномоничных симптомов при переломе корня зуба нет. В ходе физикального обследования врач-стоматолог выявляет ряд неспецифических признаков: припухлость слизистой в зоне перелома, положительную вертикальную перкуссию, патологическую подвижность поврежденных зубов, разрушение зубоэпителиального соединения, наличие пародонтальных карманов. При переломе корня коронковая часть зуба может частично или полностью отсутствовать. При вертикальном разломе корня линия перелома проходит через две аппроксимальные и жевательную поверхности или в вестибуло-оральном направлении. Отломанные фрагменты подвижны.

При косых медио-дистальных переломах корня зуба, а также в случае, когда линии перелома перпендикулярны рентгеновскому лучу, обнаружить разлом корня с помощью прицельной рентгенологической диагностики довольно сложно. Для уточнения характера патологии проводят КТ. При горизонтальных, вертикальных вестибуло-оральных переломах корня зуба на рентгенограммах выявляют расширение периодонтальной щели. Зона разрежения костной ткани в виде тонкой полоски просветления проходит в участке повреждения. При позднем обращении пациентов рентгенографически в проекции перелома корня зуба определяют участок деструкции кости с нечеткими контурами, наблюдаются признаки резорбции корня. Прицельную рентгенографию проводят дважды: в момент травмы и через неделю.

Результаты ЭОД свидетельствуют о состоянии пульпы. Чтобы получить наиболее достоверные данные, исследование выполняют несколько раз. Сразу после повреждения показатели жизнеспособности пульпы, как правило, снижены (значение в диапазоне от 100 мкА и выше). Со временем витальность пульпы может восстановиться. Дифференцировать перелом корня зуба необходимо с ушибом и вывихом зуба, переломом альвеолярной пластинки. Обследование проводят стоматолог-терапевт и стоматолог-хирург.

Лечение перелома корня зуба

Тактика врача при переломе корня определяется характером и локализацией повреждения, возрастом пациента, уровнем смещения фрагментов. При выявлении поперечного перелома апикальной трети с нарушением витальности пульпы проводят экстирпацию коронковой и корневой пульпы, медикаментозную и механическую обработку каналов с последующим их пломбированием временной кальцийсодержащей пастой. После обтурации корневых каналов методом латеральной или вертикальной конденсации гуттаперчи производят хирургическое вмешательство, цель которого при переломе корня зуба заключается в удалении отломанного апикального фрагмента. При сохранении витальности пульпы показана иммобилизация зуба специальной каппой или проволочной шиной, зафиксированной к 2 интактным зубам по обе стороны от поврежденного с помощью жидкого фотополимерного материала.

Если при поперечно-срединном переломе корня необратимых изменений в пульпе не наблюдается, чтобы обеспечить необходимые условия для сращения фрагментов, применяют каппу, стекловолоконную или проволочно-композитную шины. В случае выявления признаков нежизнеспособности пульпы терапия перелома корня зуба включает этап эндодонтического лечения, установку штифта с репозицией, фиксацией, иммобилизацией отломков. При вертикальном или косом переломе однокорневые зубы подлежат удалению. В случае разлома одного из корней моляров или премоляров выполняют зубосохраняющие операции. При гемисекции зуба через жевательную поверхность по бифуркации в щечно-оральном направлении бором разрезают коронку. Поврежденный корень удаляют. Сохранившийся здоровый корень используют в качестве опоры при протезировании. Выявление разлома корня временного зуба является прямым показанием к его удалению.

При своевременном обращении пациента и квалифицированно спланированном лечении горизонтального перелома корня зуба средней или апикальной трети прогноз благоприятный. Сохранение жизнеспособности пульпы повышает вероятность заживления перелома, так как именно витальная пульпа способствует формированию твердых тканей в эндодонте. При горизонтальном пришеечном переломе корня зуба прогноз неблагоприятный. Все временные, а также постоянные однокорневые зубы с косыми, продольными, оскольчатыми переломами корня подлежат удалению, так как в динамике сращения фрагментов не происходит, у пациентов наблюдается резорбция корней с признаками хронического воспалительного процесса.

Источник