Варусный перелом шейки

Субкапитальный перелом шейки бедра.

Для диагностики перелома шейки бедра используется методика рентгена на дому.

По рентгено-диагностическим и терапевтическим соображениям мы рассмотрим в этой главе переломы бедренной кости по следующим областям:

1. шейка бедренной кости;

2. область вертелов;

3. подвертельная область;

4. диафиз;

5. дистальный конец бедренной кости.

Перед описанием переломов приведем некоторые рентгеноанатомические особенности области тазобедренного сустава.

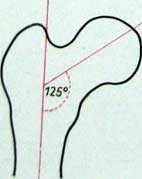

Проксимальный суставной конец бедренной кости образуется шаровидной головкой бедренной кости и сравнительно длинной шейкой. Шейка образует с диафизом так называемый шеечно-диафизарный угол, который — за исключением патологических форм: варусного таза и вальгусного таза — образует тупой угол, уменьшающийся с возрастом. У новорожденного этот угол составляет 140—150°. С возрастом этот угол постепенно уменьшается и в зрелом возрасте составляет 120—130°. Отклонения определяются индивидуальными, конституциональными и половыми особенностями.

Рентгеновское определение шеечно-диафизарного угла возможно только при повороте нижней конечности на 12—15° вовнутрь, в результате чего шейка бедренной кости располагается во фронтальной плоскости. Величина угла меняется в зависимости от ротации бедра. При повороте кнаружи проекция угла увеличивается, при повороте вовнутрь — уменьшается.

Определяемый на заднем снимке медиальный, дугообразный край шейки бедренной кости определяется как дуга Адама. Эта дуга служит ориентиром при классификации переломов шейки бедренной кости, а также при оценке положения гвоздя.

Даже небольшие травмы у пожилых женщин могут приводить к перелому шейки бедренной кости. Вообще этот перелом встречается в различных формах в любом возрасте у лиц обоего пола.

Классификации переломов шейки бедренной кости в различное время основывались на различных данных. На основании клинических данных различались только внесуставные и внутрисуставные переломы. Позже пытались классифицировать переломы на основании их анатомической локализации. Различали: а) медиальные или субкапитальные, б) трансцервикальные и в) базоцервикальные или латеральные переломы шейки бедренной кости.

В зависимости от положения после травмы различали: 1. абдукционные и 2. аддукционные

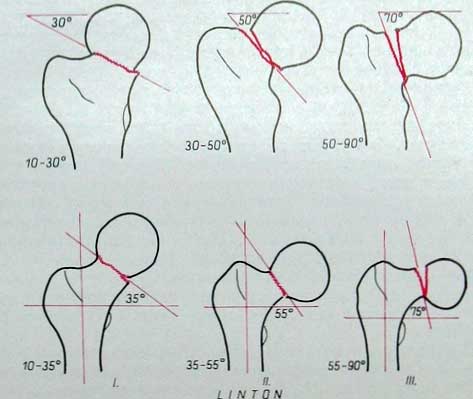

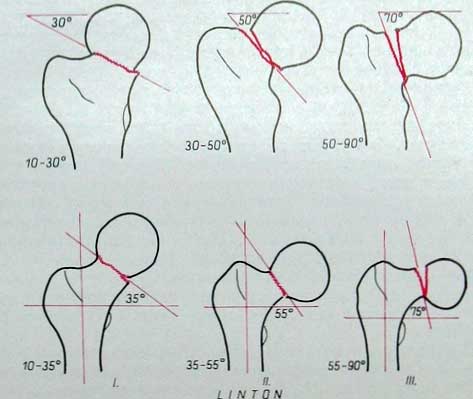

Паувельс, основываясь на механизме перелома, в 1935 году предложил новую классификацию. Так он связывает вклинивание с наклоном плоскости перелома. Сюда он причисляет переломы, при которых определяемый угол не превышает 30°. Это I тип перелома по Паувельсу. При типе II по Паувельсу угол наклона поверхности перелома составляет По методу Паувельса этот угол определяется следующим образом: на рентгеновском снимке (или на бумажной его копии) через плоскость перелома дистального отломка проводится линия . и над ней вторая, горизонтальная вспомогательная линия, пересекающая первую. Величина угла на месте пересечения двух линий (угол наклона) определяет тип перелома по классификации Паувельса (I, II или III). По Паувельсу, горизонтальная вспомогательная линия — это прямая, соединяющая верхние углы суставных впадин. Для определения угла Паувельса делают обзорные снимки всего таза на пленке большого размера 30×40 см. Однако практически при переломах шейки бедренной кости обычно не делаются снимки всего таза. Поэтому мы рекомендуем метод измерения Линтона, который можно осуществить на снимках меньшего формата, где изображается только поврежденная область бедра.

Определение угла наклона плоскости перелома по Линтону производится так: на снимок наносятся ось диафиза и направление плоскости диафизарного угла перелома. Затем от этой линии проводится третья вспомогательная линия перпендикулярно к оси диафиза. Угол, образуемый этой линией и линией, проведенной через плоскость перелома, соответствует углу Линтона. Таким образом, здесь, в отличие от метода Паувсльса, определяется нижний угол. Эти методы отличаются друг от друга лишь тем, что при методе Линтона получаем угол на 5—7° больше. Эта разница возникает в результате того, что диафиз бедренной кости и вертикальная плоскость образуют угол приблизительно в 5—7 (физиологическое положение приведенного бедра).

Независимо от того, каким методом измерения мы пользуемся, нужно стремиться к тому, чтобы центральный луч падал на плоскость перелома при сагиттальном ходе лучей. Для этого конечность поворачивается на 12—15° внутрь, иначе шейка бедренной кости на снимке будет казаться укороченной и поверхность перелома будет иметь овальную форму.

В 1938 г. Нистрём предложил вместо абдукционных и аддукционных переломов различать вальгусные и варусные переломы.

Линтон (1944) разделение по такому признаку считает недостаточным, так как механизм перелома в обоих случаях аналогичен (поворот кнаружи). Разница, по его мнению, заключается только в степени смещения. Линтон разделяет переломы шейки бедренной кости на семь главных групп. Из них следует выделить группу, определяемую им как «интермедиарные переломы». К этому типу относятся переломы без смещения.

Уатсон-Джонс в своей классификации принимает во внимание возраст пострадавшего, прочность костей и соответствующее лечение.

По нашему мнению, с точки зрения практических требований наиболее целесообразно различать переломы шейки бедренной кости по следующей классификации: 1. медиальный варусный тип, 2. медиальный вальгусный тип, 3. латеральные переломы, 4. отслоение эпифиза.

1. Медиальный варусный перелом.

Чаще происходит перелом шейки бедренной кости по медиальному варусному типу (80-85%). Частота различна в зависимости от пола: 2/3 случаев приходятся на женщин, 1/3 — на мужчин. Обычно эта форма перелома встречается в преклонном возрасте, когда кости вследствие остеопороза ломаются даже при незначительных травмах. Встречаются такие переломы и в более молодом возрасте.

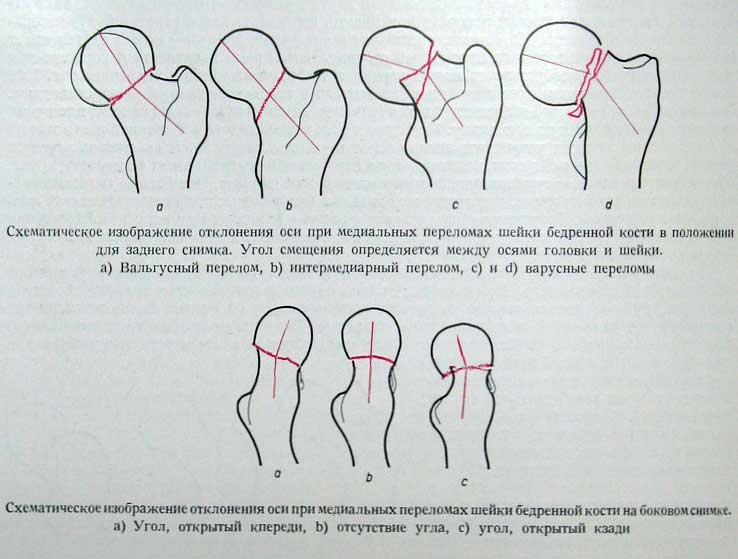

Для этого типа перелома характерно отсутствие вклинивания отломков и открытый в медиальную сторону угол между осью головки и осью шейки. Линия перелома проходит поперечно или косо у места перехода шейки в головку бедра; с головкой отламывается различной величины участок Адамовой дуги. Поврежденная конечность сильно ротирована кнаружи, поэтому задний снимок, сделанный в этом положении, непригоден для точной оценки поверхностей перелома. Проекция шейки укорочена, значительная часть ее покрыта большим вертелом, обе поверхности перелома повернуты кпереди и проецируются друг на друга. Головка бедренной кости в суставной впадине ротирована книзу, ее окружность кажется большей, чем обычно; наклон книзу является одним из признаков варусного положения.

Соответственно значительной ротации кнаружи на рентгеновском снимке малый вертел изображен полностью, шейка укорочена и почти закрыта большим вертелом.

Типичной формой смещения является укорочение, возникающее в результате того, что дистальный обломок смещается краниально, а верхушка большого вертела стоит высоко (в норме она находится на 1 см ниже верхнего края суставной впадины). Может произойти отлом небольших костных фрагментов, которые обычно смещаются кзади и каудально. К этому типу перелома относятся переломы шейки бедренной кости, ранее определявшиеся как трансцервикальные.

Снимки, сделанные при повороте конечности вовнутрь, позволяют точно определить поверхности перелома. На рентгеновском снимке шейка изображается во всю длину, малый вертел меньше или едва заметен, большой вертел виден в профиль и не закрывает шейку.

Поверхности перелома обычно хорошо изображаются на боковом снимке. Наличие открытого кзади угла является почти правилом, при этом дистальный отломок по отношению к головке бедренной кости смещается кзади; головка повернута назад.

2. Медиальный вальгусный перелом.

Медиальные вальгусные переломы, известные также под названием «вклиненные переломы», составляют 2—20% всех переломов шейки бедренной кости. По статистическим данным нашего института, эта форма повреждения составляла 13,4% всех медиальных переломов. Эта группа переломов характеризуется вклиниванием отломков. Вальгусная позиция обычно выражена незначительно. Линтон, изучая эти переломы, отмечает, что не всегда имеет место вальгусная позиция. В некоторых случаях между головкой и шейкой бедренной кости сохраняется нормальный угол. Эту форму перелома Линтон назвал «интермедиарной». В нашей практике также встречались такие виды переломов. Если поврежденная конечность не повернута кнаружи, то на заднем снимке шейка изображается во всю длину. Линия перелома проходит непосредственно на границе шейки и головки бедренной кости перпендикулярно к оси шейки. Оси головки и шейки образуют вальгусный угол. При «интермедиарном» переломе нет отклонения оси во фронтальной плоскости. На рентгеновском снимке в верхней трети перелома видно или пересечение контуров или линии уплотнения тени (вклинившиеся отломки).

При вколоченных переломах нужно определить отклонение оси в сагиттальной плоскости. Этот перелом обычно характеризуется небольшим, открытым кзади углом между головкой и шейкой. Если этот угол будет больше 20°, то перелом не может считаться стабильным и после вправления необходимо оперативное вмешательство (введение гвоздя). Стабильные переломы оперативного вмешательства не требуют.

3. Латеральный перелом шейки бедренной кости.

Это самая редкая форма из всех переломов шейки бедренной кости. Линия перелома проходит точно вдоль латеральной границы, пересекая так называемое основание шейки бедренной кости, не достигая области вертелов. Существенного смещения обычно нет. Может образоваться ротация кнаружи и варусная позиция. На боковом снимке положение оси нормальное, но могут наблюдаться варианты изгиба кпереди или кзади, выраженные в различной степени.

Этот тип перелома по своей локализации близок к переломам вертелов и практически причисляется к ним.

4. Эпифизеолиз.

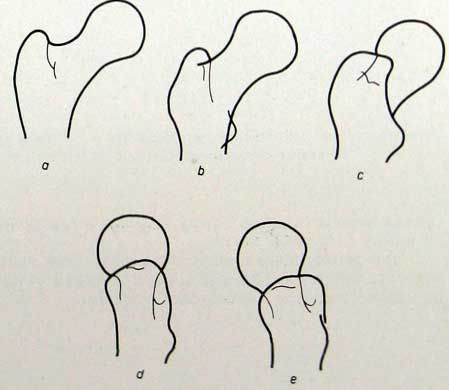

Следует дифференцировать травматическое отделение эпифиза от так называемого coxa vara adolestentium, изменения, возникающего обычно при гормональных расстройствах в период полового созревания, главным образом у мальчиков. Характер изменения можно определить на •основании анамнеза и клинического обследования. Coxa vara adoles? tentium характеризуется на рентгеновском снимке изгибом шейки бедренной кости в форме посоха. При этом шейка немного расширена и дугообразно изогнута. Эпифизарная щель неправильна и может быть шире, чем на здоровой стороне, ход не горизонтальный, как в норме, а почти вертикальный.

Для точной оценки переломов шейки бедренной кости необходимы задний и боковой снимки. Задний снимок производится при повороте бедра кнутри или кнаружи. Для получения снимков и боковой проекции имеется несколько способов. Для получения заднего снимка, при сагиттальном ходе лучей, бедро должно быть повернуто кнутри или кнаружи, используется пленка размером 18×24 см. Центральный луч направляется перпендикулярно на средину тазобедренного сустава. Соответствующая точка на коже определяется таким образом: от середины линии, соединяющей передне-верхнюю ость подвздошной кости с симфизом, перпендикулярно вниз отмеряется 2 см. В зависимости от поворота конечности, вертела, шейка и головка будут изображены на снимке различно.

На снимке, сделанном в среднем положении, малый вертел имеет вид небольшого выпячивания на внутренней стороне. Чем больше конечность поворачивается кнаружи, тем полнее изображается малый вертел, в то время как шейка укорачивается. При полном повороте кнаружи проекции большого вертела и головки бедренной кости совпадают. При повороте кнутри малый вертел становится меньше и наконец полностью исчезает, в то время как шейка изображается во всю длину. По форме и положению головки бедренной кости можно до определенной степени установить направление и степень поворота. В среднем положении участок головки бедренной кости, находящийся в вертлужной впадине, имеет форму полукруга, ямка головки не видна, и суставная щель имеет одинаковую ширину.

Чем больше головка поворачивается кпереди или кзади, тем лучше и полнее она будет видна; при среднем повороте кнаружи ямка головки изображается сбоку и хорошо видна на снимке. При варусном положении контур головки пересекает нижний край вертлужной впадины, а при вальгусном положении — дно суставной впадины.

Боковые снимки могут быть сделаны различно в зависимости от технических условий и от состояния пострадавшего. При наличии только одного рентгеновского аппарата большой мощности, трубку которого трудно установить горизонтально на уровне стола, применяется следующий метод: больной лежит на спине, поврежденная конечность (после обезболивания) сгибается в коленном и в тазобедренном суставах и отводится по возможности так, чтобы бедро прилегало своей наружной поверхностью к столу. Луч направляется перпендикулярно столу на тазобедренный сустав (Лауэнштейн). Сравнительные двусторонние снимки тазобедренного сустава производятся при так называемом положении камнесечения. При этом обе конечности пострадавшего сгибаются в коленном и тазобедренном суставах под прямым углом, максимально отводятся и фиксируются или удерживаются в этом положении, причем центральный пучок лучей направляется вертикально на симфиз.

При наличии передвижного рентгеновского аппарата можно немедленно после повреждения сделать снимок при так называемом медио-латеральном ходе лучей. Больной лежит на спине, поврежденная конечность слегка отведена и вытянута в среднем положении. Здоровая конечность согнута в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом.

Кассета прижимается по длиннику между реберной дугой и крылом подвздошной кости и образует с продольной осью тела угол в 45°. Центральный луч со здоровой стороны направляется на уровне симфиза на передне-верхнюю ость подвздошной кости. Целесообразно приподнять таз, чтобы подложить кассету под ягодичную область. С помощью специальной эластичной пленки или так называемой «седловидной» кассеты можно получить боковой снимок при латеро-медиальном направлении лучей. (Эластичная пленка, фольга — фольга, обладающая особой эластичностью. Используется, например, в случае, если кассету нужно поместить между ногами в изогнутом положении. Кассета тогда особой формы, она изогнута в виде седла, поэтому и называется седловидной. При отсутствии такой кассеты снимок производят лишь при помощи эластичной фольги.)

При свежем повреждении можно без обезболивания делать задний снимок только в случае поворота кнаружи. Поворот вовнутрь весьма болезнен и требует местного обезболивания. То же самое относится и к боковым снимкам.

Наибольший процент переломов шейки бедренной кости принадлежит к этому типу. В механизме перелома принимают участие компоненты перегиба и вращения. На основании классификации Паувельса большинство этих переломов может быть причислено к типу II Паувельса.

Теги: перелом шейки бедра

234567

Начало активности (дата): 26.07.2014 17:15:00

234567

Кем создан (ID): 1

234567

Ключевые слова:

диагностики перелома, шейки бедра, рентгена на дому, переломы бедренной кости по следующим областям, шейка бедренной кости, область вертелов, подвертельная область, диафиз, дистальный конец бедренной кости, области тазобедренного сустава, Проксимальный, суставной, бедренной кости, головкой бедренной кости, шейкой, Шейка, диафизом, шеечно-диафизарный угол, варусного таза, вальгусного таза, Рентгеновское, медиальные, субкапитальные, трансцервикальные, базоцервикальные, латеральные, абдукционные, аддукционные, сагиттальном, лучей, Снимки, конечности, отломки, дифференцировать, травматическое, эпифиза, coxa vara adolestentium, боковой снимки, пленка размером 18×24 см, Центральный луч, стола, симфиз, Кассета,

12354567899

Источник

Среди людей старческого возраста в 30% случаев такой перелом приводит к летальному исходу в течение года после травмы. Причиной смерти является малоподвижность человека, приводящая к развитию смертельно опасных осложнений.

Рентген перелома

Более чем в 90% случаев переломы в области ТБС возникают у людей старше 70 лет с остеопорозом ІІ-ІІІ степени. Их бедренная кость ломается в результате падения. Такие переломы очень плохо срастаются из-за низкой минеральной плотности костей и плохого кровоснабжения тазобедренного сустава. В молодом возрасте кости ТБС ломаются реже, что обусловлено их высокой прочностью и устойчивостью к действию травмирующих факторов.

Виды переломов

Перелом ТБС – это обширное и неконкретное понятие. На самом деле тазобедренный сустав образован несколькими костями и ломаться может любая из них.

Среди переломов тазобедренного сустава лидирующую позицию занимают повреждения шейки бедренной кости и межвертельной зоны. Нарушения целостности вертлужной впадины встречаются намного реже.

Анатомия.

В международной классификации болезней МКБ-10 переломам шейки бедра присвоен код S72.0. Повреждение вертлужной впадины имеет шифр S32.4.

Проксимальный отдел бедренной кости, который участвует в формировании ТБС, состоит из головки, шейки, тела и двух вертелов, соединенных между собой межвертельным гребнем. По статистике, в 57% случаев нарушение целостности кости происходит в области шейки бедра. У 36% больных врачи выявляют чрезвертельные переломы.

Переломы могут быть без смещения, частично смещенными и со смещением (на фото вы можете увидеть разницу между ними). Наиболее тяжелое течение и прогноз имеют переломы, сопровождающиеся смещением обломков бедренной кости. Они приводят к нарушению кровообращения в костных тканях, из-за чего плохо срастаются. Лечение таких переломов чаще всего проводят путем эндопротезирования.

Виды травмы.

Переломы вертлужной впадины обычно возникают вследствие ДТП или падений с высоты. Кости таза при этом ломаются и нередко смещаются.

Перелом правой вертлужной впадины(на снимке слева).

Первая помощь при любом виде перелома заключается в иммобилизации нижней конечности. Поврежденную ногу и таз фиксируют в том положении, в котором они находятся. Для обездвиживания используют специальные шины, а при их отсутствии – длинные доски или палки. Если у больного имеется кровотечение – ему накладывают жгут. В таком виде человека немедленно доставляют в больницу для неотложной помощи.

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Травмы бедренной кости

По статистике, данную патологию выявляют у 80% женщин старше 50 лет и практически всех мужчин в возрасте более 75 лет. У представительниц женского пола остеопороз развивается намного раньше, что обусловлено массивной потерей кальция в период менопаузы.

Если человек не восполняет дефицит кальция с помощью витамино-минеральных комплексов, витамина D, кальций- и фосфорсодержащих препаратов, то у него начинается деминерализации костей. Проще говоря, минералы Ca и P вымываются, поступают в кровь и разносятся по всему организму. Попадая в органы и ткани, они выполняют там ряд жизненно важных функций.

Травма левого ТБС.

Поскольку шейка наиболее тонкая часть бедренной кости, именно она страдает чаще всего. Чрезвертельные переломы и повреждения головки встречаются намного реже. Последние обычно сочетаются с нарушением целостности костей таза.

В ортопедии и травматологии используют несколько классификаций переломов шейки бедра. Разные виды переломов имеют совершенно различный прогноз. К примеру, у людей младше 50 лет трансцервикальные переломы с углом менее 30 градусов срастаются относительно хорошо. У лиц более старшей возрастной категории субкапитальные повреждения и переломы с углом более 50 градусов срастаются крайне тяжело и имеют неблагоприятный прогноз.

Слева-направо: субкапитальный, трансцервикальный, базисцервикальный переломы.

- Субкапитальный. Располагается на границе между головкой и шейкой бедренной кости. Наименее благоприятный прогноз.

- Трансцервикальный. Локализуется в наиболее уязвимом месте – в области шейки бедренной кости.

- Базисцервикальный. Находится в месте соединения шейки с телом бедренной кости. Срастается намного лучше, чем предыдущие два варианта.

Большое прогностическое значение имеет угол слома. При вертикальном положении существует большой риск смещения с последующим нарушением кровообращения в тканях бедренной кости. Такие переломы имеют наиболее неблагоприятный прогноз.

Переломы шейки бедренной кости могут сопровождаться вколачиванием, растяжением, сдавливанием, смещением или ротацией костных фрагментов. Все это отягощает состояние больного, ухудшает прогноз на выздоровление.

Вертельные, межвертельные и подвертельные виды

Второе по частоте место среди переломов тазобедренного сустава занимают травмы в вертельной области бедренной кости. Бывают со смещением или без него. Нарушение целостности костей может иметь разную выраженность и тяжесть. Переломы в вертельной зоне чаще встречаются у лиц относительно молодого возраста. Они возникают вследствие падения или действия отрывного механизма.

Наиболее благоприятное течение имеют переломы большого и малого вертела, не сопровождающиеся смещением костных фрагментов. Они не вызывают серьезных повреждений и осложнений. Для их лечения обычно не требуется хирургическое вмешательство. Операция и внутренняя фиксация обломков кости нужна лишь в случае их смещения.

АО-классификация переломов вертельной зоны:

- Простые чрезвертельные. Одна линия перелома, которая проходит в области между большим и малым вертелом.

- Многооскольчатые чрезвертельные. В вертельной зоне образуется несколько костных фрагментов. Раздробление кости на части.

- Подвертельные. Располагаются в проксимальном отделе бедренной кости ниже малого вертела, но не далее 5 сантиметров от него.

Подвертельный перелом.

Деструкция вертлужной впадины

По статистике, переломы тазовых костей случаются у людей в возрасте 21-40 лет. Их основные причины – автомобильные аварии и серьезные бытовые травмы. Переломы вертлужной впадины составляют около 15-20% всех травматических повреждений таза. Они сопровождаются переломами и вывихами головки бедренной кости.

Многооскольчатый перелом.

Неосложненные переломы вертлужной впадины у людей молодого возраста лечат без хирургического вмешательства. Операция требуется при Т-образных переломах, интерпозиции обломков в суставе, невправившихся переломовывихах и массивных переломах заднего края впадины.

Травмы в младшей возрастной группе

В младшей возрастной группе встречаются вертельные, подвертельные, чрезвертельные, переломы вертлужной впадины и шейки бедренной кости. Последние обычно имеют трансцеврикальную или базальноцервикальную локализацию и относятся к II и III типам по Pauwels.

Остеосинтез.

Основным методом лечения переломов тазобедренного сустава в младшей возрастной группе является внутренний остеосинтез.

Суть методики внутреннего остеосинтеза заключается в репозиции костных фрагментов и их фиксации. С этой целью могут использовать штифты, винты, пластины, спицы и т.д. Импланты обычно изготавливают из титановых, молибденхронивоникелевых или других сплавов, устойчивых к окислению в тканях организма.

Для успеха остеосинтеза требуется:

- отсутствие выраженного остеопороза;

- сохранение нормальной минеральной плотности костной ткани;

- отсутствие нарушений кровоснабжения костей тазобедренного сустава;

- точное и прочное сопоставление костных фрагментов хирургом;

- минимальная травматизация околосуставных тканей в ходе операции;

- механическая совместимость импланта и костной ткани;

- ранняя двигательная активность в послеоперационном периоде.

Существуют разные техники остеосинтеза. При выборе метода хирургического вмешательства врачи учитывают индивидуальные анатомо-физиологические особенности строения бедренной кости человека, локализацию перелома, его направление и тип по Pauwels.

Разновидность остеосинтеза.

По статистике, несращение переломов тазобедренного сустава наблюдается у 10-30%, аваскулярный асептический некроз головки бедренной кости – у 10-40% больных. Как правило, этим пациентам в итоге приходится делать полное эндопротезирование ТБС.

При тяжелых оскольчатых переломах ТБС, сопровождающихся нарушением кровообращения в бедренной кости, от внутреннего остеосинтеза лучше отказаться. Скорее всего, он не поможет восстановить целостность и функциональную активность сустава.

Особенности пожилого возраста

В 90-95% случаев переломы в области тазобедренного сустава случаются у пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Практически у каждого из них выявляют сопутствующий остеопороз (снижение плотности костной ткани). Также у лиц старшего возраста наблюдается ухудшение кровообращения в костных структурах ТБС. Все эти факторы мешают нормальному сращению костей и делают внутренний остеосинтез малоэффективным.

Для сохранения плотности костей очень хорошо подходит физическая активность с понятием небольших весов 5-7 кг.

После остеосинтеза у пожилых людей могут развиваться осложнения. Частота несращений переломов с последующей резорбцией шейки бедра и формированием ложного сустава составляет 18-40%. Асептический некроз головки бедренной кости возникает у 17-25% пациентов.

Если повреждается один из сосудов, то питание костной ткани прекращается.

Факторы риска падений в старческом возрасте:

- плохое зрение;

- остаточные явления после инсультов;

- прием лекарств со снотворным или гипнотическим действием;

- мышечная атрофия;

- паркинсонизм;

- отсутствие костылей или других вспомогательных средств при ходьбе;

- неправильно обустроенный быт (скользящие по полу ковры, перетянутые через всю комнату электрические провода и т.д.).

Основной целью лечения переломов ТБС в старческом возрасте является ранний подъем с постели. Он необходим для профилактики пролежней и застойных пневмоний – тяжелых осложнений, которые нередко приводят к смерти пациента.

Добиться ранней активизации людей старческого возраста можно с помощью эндопротезирования – замены тазобедренного сустава искусственным имплантом. При отсутствии осложнений во время операции человек может вставать с постели уже на второй-третий день. После окончания реабилитационного периода он получает возможность нормально передвигаться без какой—либо сторонней помощи.

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Эндопротезирование как метод лечения

Из-за плохого кровоснабжения и остеопороза у пожилых людей практически все переломы срастаются плохо. Более того, вживление металлических штифтов или пластин активизирует процессы остеолиза – разрушения костной ткани. В результате после внутреннего остеосинтеза состояние многих пациентов лишь усугубляется.

В наши дни наиболее эффективным методом лечения переломов ТБС является эндопротезирование. Замена фрагментов тазобедренного сустава искуственными имплантами обеспечивает ранний подъем с постели, позволяет существенно сократить период реабилитации и восстановить опорную функцию нижней конечности. Это, в свою очередь, дает возможность избежать жизненноопасных осложнений, от которых многие пожилые люди гибнут в первый год после травмы.

Фиксация компонентов протеза с помощью специального цемента обеспечивает их надежное крепление к поверхностям остеопорозных костей.

Как показала практика, тотальное эндопротезирование при переломах шейки бедра дает благоприятные результаты в 90% случаев. Это значит, что полная замена тазобедренного сустава намного эффективней внутреннего и наружного остеосинтеза.

Показания и противопоказания

Замену тазобедренного сустава врачи рекомендуют всем пациентам старше 70 лет с переломами и ложными суставами шейки бедра. Также эндопротезирование выполняют всем больным, у которых развился асептический некроз головки бедренной кости. Плановую замену ТБС могут выполнять пациентам с деформирующими остеоартрозами и коксартрозами III степени. Показанием к операции также являются опухолевые процессы в области тазобедренного сустава.

Противопоказания к эндопротезированию:

- тяжелая сердечная недостаточность и нарушения сердечного ритма;

- хроническая дыхательная недостаточность ІІ-ІІІ степени;

- неспособность человека самостоятельно передвигаться;

- воспалительный процесс в области тазобедренного сустава;

- наличие несанированных очагов хронической инфекции в организме;

- перенесенная в прошлом генерализированная инфекция (сепсис);

- отсутствие костномозгового канала в бедренной кости.

При наличии противопоказаний выполнять операцию по замене тазобедренного сустава опасно. Из-за тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой или дыхательной системы больной может попросту не перенести наркоз. Наличие инфекции в суставной полости или в любой другой части тела может привести к развитию гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде. А неспособность пациента передвигаться без сторонней помощи очень сильно затруднит реабилитацию.

Остеосинтез шейки бедра или эндопротезирование?

Длительность реабилитации после внутреннего остеосинтеза составляет в среднем 12 месяцев, после эндопротезирования – 5-6 месяцев. В раннем послеоперационном периоде всем пациентам, которые перенесли операцию на ТБС, проводят антибиотикопрофилактику и профилактику тромбоэмболических осложнений.

Пациенты после остеосинтеза находятся на постельном режиме в течение первых 3-5 дней. После этого им разрешают двигать конечностью и вставать с постели. Позже больным назначают массаж, физиотерапевтические процедуры, ЛФК, плаванье в бассейне. Физиотерапия при переломах ТБС помогает улучшить кровообращение в области сустава и тем самым ускорить выздоровление. Фиксирующие пластины или штифты удаляют лишь после полного срастания перелома и восстановления функциональной активности сустава. Как правило, это происходит через 12-18 месяцев после хирургического вмешательства.

В случае эндопротезирования восстановительный период длится намного меньше. При помощи медицинского персонала человек может вставать с постели уже на второй день после операции. Вскоре он начинает передвигаться самостоятельно, с помощью костылей или специальных ходунков. Еще через 2-3 месяца он может от них отказаться. При выполнении всех рекомендаций врача и правильной реабилитации больной возвращается к привычному образу жизни уже через полгода.

Источник