Вальгусные переломы шейки бедра

Все медиальные (внутрисуставные) переломы шейки бедра делятся на два основных вида – абдукционные и аддукционные.

Абдукционные или вальгусные переломы – это нарушение целостности кости, при котором шеечно-диафизарный угол вследствие травмы превышает 127°. Такие переломы шейки бедра обычно бывают вколоченными. Они встречаются у 15-20% больных.

Аддукционные или варусные переломы – никогда не бывают вколоченными. Характеризуются уменьшением шеечно-диафизарного угла после травмы и приближением его к прямому углу, вследствие смещения бедра вверх.

При абдукционном переломе шейки бедра линия перелома приближается к горизонтальной, и поэтому отсутствуют раздвигающие и ротирующие натяжения. И под действием нагрузки конечности и мышечной ретракции, отломки вклиниваются один в другой, так как ось движения направлена в этих случаях так, что происходит не раздвижение, а сближение поверхностей перелома. Учитывая подобные особенности биомеханики, такие переломы имеют хорошие шансы к сращению даже в пожилом возрасте в условиях недостаточного кровообращения.

При аддукционном переломе шейки бедра линия перелома приближается к вертикальной, подверженной раздвигающим натяжениям. Сила тяжести тела и мышечная ретракция раздвигают костные фрагменты, и шейка бедра по отношению к головке смещается вверх. Подобные особенности биомеханики определяют изначально неблагоприятные условия для сращения. Поэтому в пожилом возрасте таким больным в качестве операции выбора рекомендуется эндопротезирование тазобедренного сустава.

Механизм переломов шейки бедра типичный – падение на бок на область большого вертела. Причины падения для людей пожилого и старческого возраста также типичные: падение со стула, падение на лестнице, падение на мокром полу, падение в комнате, споткнувшись о коврик или любую другую вещь, падение при попадании под ноги какого-либо предмета, например, апельсиновой корки, падение в зимнее время на обледенелый тротуар или мостовую. Переломы шейки бедра у пациентов с тяжёлым остеопорозом могут возникать спонтанно при повороте больного, при вставании со стула.

Симптомы, физикальный осмотр

В случае перелома шейки бедра больные жалуются на боль, которая локализуется в паховой области, в глубине тазобедренного сустава, боль в состоянии покоя выражена нерезко, усиливается при попытке активных и пассивных движений, особенно при нагрузке.

При осмотре отмечается вынужденное положение больного на спине, попытка изменить положение значительно увеличивает боль в паховой области, выражена наружная ротация нижней конечности – стопа своим наружным краем лежит на горизонтальной плоскости, что зависит от тяжести конечности и от действия ротирующих сил. Конечность укорочена, гематома в паховой области бывает крайне редко в связи с тем, что небольшой объём удерживается капсулой сустава.

При пальпации паховой области резко усиливает боль. Осевая нагрузка на большой вертел бедра значительно усиливает боль в области тазобедренного сустава, осевая нагрузка на голень и бедро (поколачивание по пяточной области выпрямленной ноги) также усиливает боль в области тазобедренного сустава.

Имеется относительное укорочение ноги на 2-4 см, вследствие смещения дистального отломка кверху при отсутствии анатомического укорочения конечности.

Активные движения в тазобедренном суставе невозможны, пассивные движения в тазобедренном суставе также невозможны из-за резкого усиления болей в паховой области при попытке пассивных движений. Положительный «симптом прилипшей пятки» – пострадавший не может активно поднять ногу, лежащую на горизонтальной плоскости (на кровати), но в тоже время, пострадавший может согнуть ногу в коленном и тазобедренном суставе, не отрывая пятку от постели (пятка скользит по постели).

Перечисленные клинические симптомы позволяют с большой долей вероятности диагностировать аддукционный перелом шейки бедра.

Диагностика

Рентгенограмма выполняется в двух стандартных проекциях, позволяющих уточнить диагноз и тип перелома шейки бедра по различным классификациям. Рентгенограмму в прямой проекции рекомендуется выполнять с захватом контрлатерального сустава и бедра до средней трети. Такие рентгенограммы потребуется для выполнения предоперационного планирование перед эндопротезированием тазобедренного сустава.

При абдукционных, вколоченных, переломах шейки бедра выраженные клинические симптомы часто отсутствуют. Это является причиной того, что нарушение целостности кости может быть не диагностировано при первом обращении пострадавшего к врачу. При таком типе переломов боль в области тазобедренного сустава может быть очень незначительная и являться единственной жалобой пострадавших в первые несколько дней после травмы.

При абдукционных вколоченных переломах шейки бедра правильная интерпретация рентгенограммы может вызвать затруднения. Для уточнения диагноза необходимо произвести компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ.

Помощь

Первая врачебная помощь при переломах шейки бедра заключается в транспортировке на жестких носилках и транспортной иммобилизации (подкладывание с боков голени и стопы, а также под коленный сустав валиков с песком или ватных подушек, ограничивающих наружную ротацию).

Больные подлежат госпитализации в травматологическое отделение. При выраженном болевом синдроме возможно выполнение обезболивания места перелома. Для этого в полость тазобедренного сустава вводится 1% раствор лидокаина в количестве 20-25 мл.

Большая часть пожилых и старых людей, получивших перелом шейки бедра, страдает разной степенью выраженности заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочной системы, сосудистыми расстройствами головного мозга, а также заболеваниями других органов и систем.

Течение повреждения у них иное, чем у молодых больных, так как резервные, защитные, адаптационные свойства организма часто весьма ограничены. Если возрастные инволютивные изменения происходят в физиологических пределах, человек в таком уравновешенном состоянии может жить довольно долго. Но патологические состояния, такие как перелом, быстро ускоряют декомпенсацию различных важных систем организма и часто приводят к летальному исходу.

Основной целью лечения пожилых и старых больных должно быть возвращение их в то состояние, в котором они были до травмы. И выбирая метод лечения, необходимо исключать методы, требующие длительного постельного режима и неподвижности больных.

Лечение

В настоящие время шеечные (медиальные) переломы бедра лечатся исключительно оперативно.

Противопоказанием к оперативному лечению может служить тяжелое общее состояние больного, старческий маразм (сенильная деменция), выраженные расстройства сердечно-сосудистой системы, отсутствие подвижности до получения травмы.

Исключительно важным является понимание врача, что возраст больного значения не имеет, если нет противопоказаний к операции. С.Г. Гиршин (2004 г.) подчеркивает, что если больной ходил до перелома необходимо стремиться, чтобы он ходил и после травмы.

Задачей же оперативного лечения больных с переломом шейки бедра в первую очередь является предупреждение гипостатических осложнений (осложнения от неподвижности). Самыми значимыми из них являются пролежни (лечение пролежней в ГКБ №17 г Москвы см. на dr-anikin.ru), развитие тромбозов в венах нижних конечностей и развитие гипостатических пневмоний (подробно о заболевании можно узнать здесь).

Методы хирургического лечения переломов шейки бедра

В настоящее время оперативное лечение переломов шейки бедра производится двумя методами: остеосинтез шейки бедра и эндопротезирование тазобедренного сустава.

Перед операцией остеосинтеза необходима репозиция (восстановление правильного положения) костных отломков, так как большинство переломов шейки бедра сопровождается их смещением.

В настоящее время репозиция производится на операционном столе под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Остеосинтез медиального перелома шейки бедра в настоящее время осуществляется с использованием специальных винтов, диаметром 6,5 мм и резьбой, длина которой обычно бывает 16 мм и 32 мм.

Важным в выборе метода лечения является прогноз для последующего сращения перелома.

Остеосинтез шейки бедра винтами операция малотравматичная, практически бескровная, непродолжительна во времени. Активизация больных начинается с первых дней после операции. Но после остеосинтеза тремя винтами, нагрузка на оперированную конечность не разрешается в течение 3-4 месяцев. Исключение, по современным представлениям, могут составлять лишь абдукционные (вколоченные) переломы. В этом случае нагрузка разрешается сразу после операции.

В остальных случаях в связи с тем, что аддукционные переломы у пожилых людей имеют неблагоприятный прогноз для сращения даже в условиях произведённого остеосинтеза в качестве операции выбора рекомендовано эндопротезировнание тазобедренного сустава.

Также даже в случае консолидации (сращения) таких переломов в связи с резким нарушением кровообращения головки бедра, асептический некроз головки бедра наблюдается более чем у 20% больных, оперированных по поводу шеечных переломов.

Поэтому в современной практике лечения больных с такими переломами операцией выбора является не сохраняющий сустав остеосинтез, а замещение сустава искусственной конструкцией из металла и синтетических компонентов, которая берёт на себя его функцию – эндопротезом.

Реабилитация

Послеоперационное ведение больных заключается в активности самого больного (дыхательная гимнастика, самостоятельная посадка в постели в постели, свесив ноги на 1-2 день после операции). С целью снижения риска развития тромбозов проводится эластическая компрессия нижних конечностей эластичными бинтами или компрессионным трикотажем. Ходьба с костылями или с ходунками начинается со 2-3 дня после операции. После выполнения эндопротезирования нагрузка на конечность разрешается сразу, а при остеосинтезе винтами не ранее 4-5 месяцев после операции. Исключение вколоченные переломы шейки бедра, в этих случаях нагрузка также разрешается на первой неделе после операции.

Осложнения

К возможным поздним осложнениям после остеосинтеза следует отнести несращение перелома, ложный сустав шейки бедра, асептический некроз головки бедра, деформирующий артроз тазобедренного сустава (коксартроз).

Даже в благоприятных случаях для консолидации перелома, при несоблюдении необходимых рекомендаций после остеосинтеза шейки бедра, несоблюдении сроков нагрузки на оперированную ногу может происходить несращение перелома и формирование ложного сустава.

Основными клиническими симптомами несросшихся переломов и ложных суставов шейки бедра являются боли в области тазобедренного сустава, неустойчивость походки из-за подвижности костных отломков, относительное укорочение нижней конечности, хромота, невозможность передвигаться без костылей.

Даже в случае успешного сращения перелома возможно развитие такого позднего осложнения как аваскулярный или асептический некроз головки бедра. Причина асептического некроза – нарушение кровоснабжения головки бедра и вследствие этого нарушения возникновение в головке трофических нарушений, приводящих к развитию отдельных участков некроза или тотальному рассасыванию головки бедра.

Методом лечения поздних осложнений после остеосинтеза в настоящее время может быть только оперативное, а именно – тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

(по Сиротину И.В.и Кашигиной Е.А.)

replaced.ru

Источник

Переломы шейки бедра

Абдукционные (вальгусные) переломы шейки бедра

Абдукционные переломы шейки бедра всегда бывают вколоченные и наблюдаются в 4-6 раз реже, чем аддукционные (варусные) – невколоченные. Абдукционные переломы шейки бедра обычно встречаются в более молодом возрасте. Средний возраст больных с абдукционными переломами, по нашим данным, составляет 56,7 года.

При абдукционных переломах дистальная часть шейки внедряется в губчатую кость проксимальной части шейки и головку. Создающееся положение головки и шейки бедра напоминает по своей форме гриб. Степень вколоченности отломков может быть различной: от легкого внедрения и взаимного сцепления отломков до более сильного и глубокого взаимного их внедрения.

Шеечно-диафизарный угол при абдукционных переломах шейки бедра чаще бывает увеличенным, реже остается нормальным или; немного уменьшенным. Головка бедра несколько ротируется во фронтальной плоскости кпереди; при этом образуется угол, открытый вперед; реже она поворачивается назад или остается в нормальном положении. Головка бедра может быть также повернута по горизонтальной плоскости снизу вверх и кнаружи. Чаще всего встречается сочетанный поворот головки во фронтальной плоскости кпереди или кзади с одновременным поворотом ее по горизонтальной плоскости снизу вверх и кнаружи.

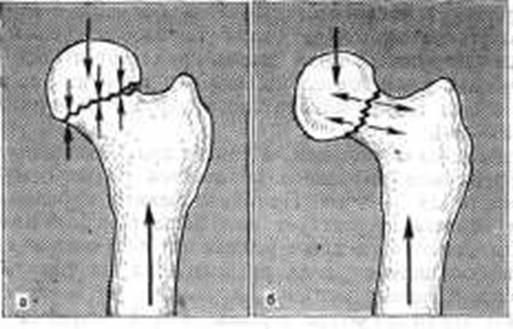

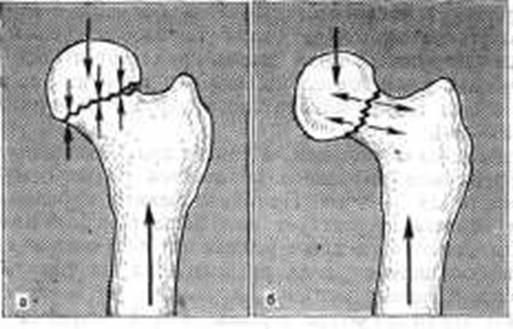

Рис. 116. Виды вальгусных переломов шейки бедра. а – горизонтальный; б – вертикальный.

Вальгусные вколоченные переломы шейки бедра нередко своевременно не диагностируются вследствие того, что при них могут отсутствовать симптомы, характерные для этих переломов: наружная ротация и укорочение конечности, смещение большого вертела кверху и др. При вколоченных переломах шейки бедра движения в тазобедренном суставе возможны; иногда больные активно производят движения конечностью. Нередко они жалуются лишь на незначительную боль в тазобедренном суставе, а иногда только на боль в коленном суставе, что может привести к ошибочному диагнозу. Как правило, точный диагноз ставится лишь на основании рентгенограмм, сделанных в двух проекциях. При отрицательных рентгенологических данных и продолжающихся болях в тазобедренном суставе следует через 10-15 дней повторить рентгенограммы. В случаях вколоченного (вальгусного) абдукционного перелома шейки бедра к этому времени вследствие некоторого рассасывания костной ткани в области шейки выявляется линия перелома.

При вколоченных переломах шейки бедра мы не раз видели, что больные после перелома продолжали ходить, хотя и испытывали боль в тазобедренном суставе. Это может привести к расклинению перелома и превращению вколоченного перелома в перелом с расхождением и смещением отломков. О таких «скрытых» (с бедной симптоматикой) медиальных переломах шейки бедра всегда следует помнить.

Расхождение отломков при вколоченных переломах шейки бедра возможно не только под воздействием механической силы или тяжести тела при ходьбе, но и вследствие постепенного рассасывания костной ткани по плоскости перелома.

Изучение рентгенограмм и патологоанатомических препаратов абдукционных переломов шейки бедра позволяет выделить два основных вида таких переломов: с горизонтальной и вертикальной плоскостями излома (рис. 116).

Особой тенденцией к расклинению отличаются вертикальные переломы, при которых отломки находятся под воздействием механических сил, вызывающих скольжение и разъединение отломков. Возможность расклинения зависит также от степени сцепления их. Даже при хорошем сцеплении разъединение отломков их возможно при неосторожном движении, некотором насилии, ходьбе с. нагрузкой на поврежденную конечность либо в результате постепенного рассасывания костной ткани по плоскости излома, обычно наблюдающегося в первые недели после травмы. В первом случае расклинение наступает сразу, обычно в ближайшие дни после травмы, во втором случае – в более поздние сроки. Таким образом, вколоченный вальгусный перелом шейки бедра; может превратиться в невколоченный варусный, плохо срастающийся перелом.

Изучение рентгенограмм показывает, что асептические некрозы возникают преимущественно при горизонтальных переломах. При них головка с проксимальной частью шейки равномерно прижимается по плоскости перелома к дистальной части шейки, что благоприятно сказывается на сращении. В то же время при горизонтальных переломах во время ходьбы со слишком ранней нагрузкой головка находится под влиянием силы давления и как бы зажата крышей вертлужной впадины, а это способствует возникновению асептического некроза, деструкции, деформации головки и развитию деформирующего артроза тазобедренного сустава.

Лечение. Лечение абдукционных переломов шейки бедра в основном заключается в предупреждении расклинения перелома и развитии асептического некроза головки.

После клинического и рентгенологического исследований больного укладывают на койку со щитом. Ногу помещают на стандартную шину и для иммобилизации накладывают клеевое или скелетное вытяжение за бугристость большеберцовой кости с небольшим грузом в 3 кг. Вытяжение может оставаться в течение 2-3 мес, а затем больному разрешают ходить при помощи костылей без нагрузки на больную ногу. Для предупреждения расклинения и: асептического некроза головки нагрузки можно разрешить лишь через 5-6 мес после травмы. В ряде случаев через 10-15 дней, особенно у более крепких и нетучных людей, вытяжение может быть заменено укороченной кокситной гипсовой повязкой; вскоре больному разрешают ходить с костылями без нагрузки на конечность. Гипсовую повязку снимают через 3-4 мес после травмы и назначают движения в тазобедренном и коленном суставах. Трудоспособность восстанавливается через 5-8 мес.

Хотя при консервативном лечении болезни в 80% и более случаев наступает костное сращение перелома, при вертикальных переломах не исключается возможность расклинения и расхождения отломков. В связи с этим в последние годы у больных с вертикальными абдукционными переломами шейки бедра, при которых отломки имеют наклонность к расклинению, мы применяем внесуставной остеосинтез трехлопастным гвоздем. При остеосинтезе создаются устойчивость и неподвижность отломков и предупреждается расклинение их.

Асептические некрозы при абдукционных переломах шейки бедра наблюдаются у 10-15% больных, несмотря на костное сращение перелома. Деструктивные изменения и некроз головки бедра связаны с нарушением внутрикостного кровоснабжения, трофическими расстройствами и слишком ранней нагрузкой на конечность, до восстановления; спорности и выносливости головки бедра. Эти изменения головки чаще наблюдаются при горизонтальных абдукционных переломах, когда головка находится под большим давлением, чем при вертикальных переломах.

Создается впечатление, что при остеосинтезе трехлопастным гвоздем имеются лучшие условия для реваскуляризации головки бедра. Гвоздь глубоко и многосторонне (за счет лопастей) канализует головку, вследствие чего сосуды глубже и легче проникают из периферического отломка в центральный и асептические некрозы наблюдаются реже. Само оперативное вмешательство практически безопасно даже для людей пожилого возраста и легче переносится, чем длительный постельный режим, вытяжение и гипсовая повязка. Успех операции зависит от правильности проведения гвоздя. Вопрос о преимуществах оперативного лечения перед консервативным требует дальнейших наблюдений, так как и после операции, хотя и реже, все же наблюдаются: асептические некрозы.

Радиоизотопная диагностика (сканирование). Путем внутримышечного введения раствора изотопа 85-Sr можно в определенной степени судить о кровоснабжении головки бедра при переломах шейки. Сканирование проводят на следующий день после введения изотопа, затем на 7-й день. Первые сканограммы являются как бы обзорными и отражают кровоснабжение в мягких тканях и головке, так как изотоп в 1-е сутки содержится и в мягких тканях. После 3 сут со дня введения изотоп выводится из мягких тканей и остается только в кости. Поэтому второе сканирование (на 7-й день) демонстрирует истинную картину кровоснабжения в головке. Сканирование проводят в симметричных областях. Исследование состояния кровоснабжения на здоровой стороне принимают за норму для данного больного. При хорошем кровоснабжении включение изотопа в области поврежденного и здорового суставов примерно одинаково ив 1-е, и на 7-е сутки после введения изотопа; показатели, отражающие интенсивность включения 85-Sr в костную ткань, справа и слева достаточно велики и не имеют больших различий. При плохом питании на 7-й день в проекции сломанной головки видны «немые зоны», где отсутствует изотоп. На этой стороне показатели более низкие, чем на здоровой. Все это свидетельствует о нарушении кровоснабжения головки бедра.

Профилактика асептического некроза головки состоит в рациональном лечении, дающем возможность скорейшего восстановления кровоснабжения. В переходный период восстановления спорности и выносливости головки и шейки следует избегать нагрузки на конечность.

Используются технологии uCoz

Источник