Вак при переломе

Одним из самых новых методов, используемых в лечении как острых, так и хронических ран является местное использование вакуумных повязок – метод Vacuum-assisted closure (VAC® therapy), принцип Topical negative pressure (TNP) (рис. 1).

Местно используемые вакуумные повязки в самом общем виде состоят из гидрофильной полиуретановой (PU) губки с размером пор от 400 до 2000 микрометров, прозрачного адгезивного покрытия, неспадающейся дренажной трубки и источника вакуума с емкостью для сбора жидкости. В определенных случаях может быть использована поливиниловая (PVA) губка с размером пор 700-1500 микрометров, встречаются упоминания о PVA-губке с размером пор 60-270 микрометров. Специальная вакуумная аппаратура имеет внешнее контрольное устройство, поддерживающее широкий диапазон значений отрицательного давления и способно обеспечить режим постоянного и прерывистого вакуумного воздействия на рану [1,2]. При плоских поверхностных дефектах для повышения надежности герметичности системы можно наносить по периметру раны пасту Стомагезив (или ее аналог). Используется отрицательное давление от -50 до -200 мм рт. ст., оптимальным считается уровень отрицательного давления в ране -125 мм рт.ст.

Также применяется сочетание дренажно-промывной и вакуум-систем – вакуум-промывная терапия (Vacuum Instillation Therapy), когда дополнительно к описанной VAC-системе подводится приточный дренаж (рис. 2).

В случаях выраженно инфицированных ран, в гнойных полостях, при остеомиелите промывание проводится растворами антисептиков и растворами, содержащими антибиотики; при выраженной контактной болезненности раны используются анестетики; с целью создания влажной среды в асептических ранах – раствор Рингера. Следует обратить внимание, что раствор перекиси водорода не рекомендован для использования при вакуум-промывной терапии, т.к. Н2О2 может повреждать ткани, вызывать газовую эмболию, а кроме того, разрушает структуру PU-губки [2].

Вакуум-терапия улучшает течение всех стадий раневого процесса: уменьшает локальный отек, как результат – способствует усилению местного кровообращения, снижает уровень микробной обсемененности раны, вызывает деформацию раневого ложа и уменьшение раневой полости, приводя к ускорению заживления раны. Также вакуум-терапия снижает выраженность раневой экссудации, способствуя поддержанию влажной раневой среды, необходимой для нормального заживления раны. Все эти эффекты способствуют увеличению интенсивности клеточной пролиферации, усиливают синтез в ране основного вещества соединительной ткани и протеинов [3].

Эффекты вакуум-терапии:

1. Активное удаление избыточного раневого отделяемого, в том числе веществ, замедляющих заживление раны (например, матриксные металлопротеиназы и продукты их распада).

2. Сохранение влажной раневой среды, стимулирующей ангиогенез, усиливающей фибринолиз и способствующей функционированию факторов роста.

3. Ускорение снижения бактериальной обсемененности тканей раны. В исследованиях DeFranzo A.J. et al. и Morykwas M. et al. было доказано, что деконтаминация раны ниже критического уровня при вакуум-терапии достигается к 4-5-м суткам против 11 суток при других методах местного лечения ран [4,5].

4. Снижение локального интерстициального отека тканей, снижение межклеточного давления, усиление местного лимфообращения и транскапиллярного транспорта, что в результате улучшает раневую среду и питание тканей и увеличивает скорость формирования грануляционной ткани, а улучшение перфузии раневого ложа дополнительно способствует деконтаминации раны.

5. Усиление местного кровообращения. В исследованиях Morykwas M. et al. было выявлено, что прирост интенсивности местного кровообращения при уровне отрицательного давления – 125 мм рт.ст. достигал примерно 400% по отношению к исходному уровню, а применение локального прерывистого вакуума в течение 5 минут на уровне – 125 мм рт.ст. с последующим отсутствием вакуумного воздействия в течение 2 минут является наиболее оптимальным режимом лечебного воздействия на рану для стимуляции местного кровообращения [5,6].

6. Деформация тканевого ложа. Стенки открытых пор губки прикрепляются к раневому ложу, в то время как внутренняя часть пор не входит в соприкосновение с раной. Таким образом, за счет локального отрицательного давления происходит растяжение и деформация ткани раневого ложа. Это вызывает деформацию клеток вакуумируемых тканей и стимулирует миграцию и пролиферацию клеток. Это похоже на процесс клеточной пролиферации, который имеет место при использовании метода дозированного тканевого растяжения в пластической хирургии, а также при использовании дистракционных костных аппаратов в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. В исследованиях in vitro показано, что растяжение клеток способствует их пролиферации, в то время как нерастянутые клетки утрачивали способность к столь же интенсивному делению. Экспериментальное изучение данного эффекта позволило объяснить его особенностями строения цитоскелета и наличием косвенных связей между клеточной стенкой и ядром клеток. Эти связи в эксперименте передают механические силы растяжения с клеточной стенки к ядрам клеток, приводя к ряду событий, результатом которых является повышение выработки факторов роста, тканевых протеинов, генной экспрессии, которая индуцирует приспособительные изменения в клетках и усиливает процесс клеточной пролиферации [1,7].

7. Уменьшение площади раны. Прямое воздействие отрицательного давления на дно и края раны в условиях внешней изоляции оказывает постоянный эффект в отношении краев раны, способствуя ее стяжению. Этот эффект напрямую снижает размеры раны, независимо от интенсивности клеточной пролиферации [8]. Вакуумная терапия посредством улучшения качества грануляционной ткани повышает шансы на успех в закрытии раны местными тканями. Вследствие того, что вакуумная повязка уменьшает размеры раны, предварительное растяжение местных тканей перед пластикой может не понадобиться [1]. Наложение вакуум-повязки на пересаженный расщепленный кожный лоскут улучшает адаптацию лоскута к раневой поверхности, позволяет удалять избыточный раневой экссудат, стимулирует ангиогенез и предохраняет пересаженный лоскут от смещения. Для применения метода вакуумной терапии после осуществления свободной кожной пластики и укрытия вакуумной повязкой кожных лоскутов рекомендуется использование уровня отрицательного давления от -50 до -75 мм рт.ст. вместо часто используемых -125 мм рт.ст. Часто рекомендуется дополнительное использование неадгезивного барьера (или повязки) между губкой и кожными лоскутами, чтобы избежать врастания здоровой сформированной ткани в структуру губки и случайного повреждения кожных лоскутов при смене повязки. Повязка бессменно остается на ране, по меньшей мере, 4 суток [9].

8. Раневая гипоксия. Прямое воздействие вакуума на раневое ложе приводит к локальному снижению парциального давления кислорода в ране, однако это стимулирует формирование новых сосудов и дальнейшее улучшение качества грануляционной ткани [10]. Тем самым в итоге обеспечивается усиление тканевой оксигенации.

9. Сокращение затрат. Вакуум-повязки накладываются бессменно на длительный срок (в среднем от 3 до 7 суток), что позволяет даже в первую фазу раневого процесса обходиться без перевязок, экономя перевязочные средства, препараты местного действия, а также силы и время медицинского персонала.

10. Профилактика внутрибольничных инфекций. Длительное отсутствие перевязок у стационарного больного, а значит, и контакта раны с инструментом и воздухом лечебного учреждения, руками медицинского персонала снижает риск контаминации раневой поверхности госпитальными штаммами микроорганизмов.

11. Усиление эффекта медикаментозного лечения. В условиях усиления местного крово- и лимфообращения и транскапиллярного транспорта, улучшения перфузии раневого ложа повышается и концентрация в тканях раны вводимых парентерально и перорально лекарственных средств, что также повышает общую эффективность лечения.

В литературе упоминается применение вакуум-терапии при самой различной патологии: при острой травме, различных ранах, ожогах и отморожениях, остеомиелите, некротизирующем фасциите, пролежнях, гнойных ранах и трофических язвах, диабетической стопе, лимфостазе, в челюстно-лицевой, спинальной, торакальной, пластической и реконструктивной хирургии, в педиатрии, а также при перитоните, кишечных свищах и абдоминальной травме, несостоятельности кишечных анастомозов и сопутствующих им абсцессах малого таза [2,11-14].

Наш опыт применения вакуум-терапии основывается на результатах лечения более чем 100 больных с хирургической и травматологической патологией. Существуют VAC-системы фирмы «KСI», США, которые, однако, не представлены на рынке России. Нами используются оригинальные аналогичные модификации: повязка состоит из подведенной к ране через контрапертуру дренажной трубки с дополнительными сечениями для лучшего оттока из раны, поролоновой губки, которая укладывается в рану двумя слоями, чтобы покрыть всю поверхность раны, причем дренаж располагается между слоями поролона (другой вариант – один слой губки на рану с подведением дренажа к его поверхности с помощью эластичного плоского переходника); далее выполняется закрытие раны пленкой для операционного поля фирмы «3М»; дренажная трубка подсоединяется к медицинскому отсосу В-40А (Беларусь) для активной аспирации в режиме non stop. Данный отсос работает практически бесшумно; позволяет установить уровень отрицательного давления от 25 до 200 мм рт.ст. (8 градаций).

В некоторых случаях при большом объеме раневой полости губка укладывается в несколько слоев до ее заполнения. При наличии узкого и длинного раневого канала или глубокой полости с узким входом губка оборачивается и фиксируется вокруг дренажа. При наличии в травматической ране кости с поврежденной или некротизированной надкостницей последняя до губки укрывается гидрогелевым перевязочным материалом (например, Hydrosorb, Гелепран или Cica-Care). При наложении вакуум-ассистированной лапаростомы, когда дном раны являются петли кишечника, под губку укладывается, например, повязка Atrauman Ag.

Мы не нашли в литературе упоминаний о применении VAC-терапии при отдельных видах патологии, которая удачно пролечена с помощью вакуум-ассистированных повязок и вакуум-инстилляционной терапии в нашей клинике. К примеру: инфицированный некротический панкреатит в стадии развития флегмоны забрюшинного и паракольного пространства, забрюшинной флегмоны малого таза (3 пациента); множественные кишечные свищи, открытые в гнойно-некротическую рану передней брюшной стенки (3 случая); распространенный актиномикоз поясничной области, забрюшинного и паранефрального пространства (1 больная); обширное нагноение после пластики вентральной грыжи проленовой сеткой (2 пациента); гнойные осложнения эндокоррекции сколиоза (5 случаев); причем в двух последних примерах все инородные тела (сетки, эндокорректоры) были сохранены, а воспалительный процесс купирован.

Что касается вакуум-промывной терапии, на наш взгляд, целесообразнее, когда приточный дренаж дополнительно к описанной VAC-системе подводится непосредственно к раневому ложу (на дно раны). Применяемые нами растворы антисептиков или гипербарически оксигенизированные растворы антисептиков в такой модификации вакуум-повязки омывают ткани раневого ложа, все слои губки и лишь затем аспирируются (рис. 3).

Суммируя указанные в одобренном FDA (Управление США по применению пищевых и лечебных, в т.ч. лекарственных, средств) руководстве по вакуумной терапии (VAC® therapy Guidelines), литературные данные и наш собственный опыт, можно определить следующие общие показания и противопоказания к применению метода:

• Показания – раны стопы при сахарном диабете; пролежни; хронические трофические язвы различной этиологии; острые и травматические раны, первично и вторично открытые переломы, в том числе с наличием в ране металлоконструкций; осложненные хирургические раны, в том числе лапаростомы, вскрытые обширные и глубокие флегмоны забрюшинного пространства и малого таза, открытые в рану кишечные свищи; скальпированные и ожоговые раны, кожная пластика местными тканями и свободными кожными лоскутами.

• Противопоказания – малигнизация ран, несанированные очаги остеомиелита, кровотечение в ране, некротические раны и раны, представленные рубцовой тканью, кишечные и требующие обследования гнойные свищи, раны, частью которых являются стенки внутренних органов или сосуды (однако в некоторых случаях, например, при наложении вакуум-ассистированной лапаростомы, когда дном раны являются петли кишечника последние можно предохранить наложением под губку неадгезивного барьера – повязка Atrauman Ag или другое). Кроме того, противопоказанием могут быть и неадекватность или наличие психического заболевания у пациента.

• Нежелательные явления – болевой синдром, избыточнее врастание грануляций в гидрофильную губку, кровоточивость тканей при смене вакуумной повязки, пересыхание и некротизация раны при разгерметизации повязки, а в ряде случаев и реинфицирование раны и/или развитие перифокальной рожи.

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Черкасов М.Ф. 1 Галашокян К.М. 1 Лукаш А.И. 1 Старцев Ю.М. 1 Черкасов Д.М. 1 Помазков А.А. 1 Меликова С.Г. 1 Сорокина В.А. 1 Шолохова В.Р. 1 Волохова Н.В. 1 Лобачёва О.И. 1

1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России

Одним из распространенных послеоперационных осложнений в хирургических стационарах является гнойная инфекция, составляющая 15-25% среди всех причин нозокомиальной инфекции. Вакуумная терапия – перспективная методика лечения ран. Целью нашего исследования стало определить эффективность применения вакуум-терапии (VAC-терапии) при лечении пациентов с гнойными ранами различной этиологии. Проанализированы результаты лечения 68 пациентов различных отделений (хирургического, травматологического, гинекологического) клиники Ростовского государственного медицинского университета в период с 2013 по 2019 гг. Структура заболеваний включала: стерномедиастенит (n=3), осложнения после маммопластики (n=2), пищеводные свищи (n=3), раны после аллогерниопластики (n=3), эндопротезирования суставов (n=5), иссечения эпителиального копчикового хода (n=36) и лапаротомий (n=13), пролежни (n=3). Проведенное исследование показало значительное ускорение купирования воспалительного и течения раневого процессов. Отрицательных результатов применения вакуум-терапии не отмечено, повторных операций не потребовалось, пациенты выписывались на 9-21-е сутки лечения, сроки нетрудоспособности составили в 1,5-2,5 раза меньше при сравнении с ведением раны традиционным открытым способом. Также уменьшилась частота перевязок, при этом отмечена хорошая комплаентность к лечению. Таким образом, применение вакуумной терапии в многопрофильном стационаре является обоснованным.

вакуум-терапия

местное отрицательное давление

хирургическое лечение ран

vac-терапия

репарация

1. Страчунский Л.С., Белоусов Ю.Б., Козлов С.Н. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии. Смоленск: Межрегиональная ассоциация общественных объединений “Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии”, 2007. 462 с.

2. Олифирова О.С., Козка А.А. Современный комплексный подход к лечению обширных длительно незаживающих ран // Сибирское медицинское обозрение. 2017. № 3 (105). С. 21-25. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-21-25.

3. Земляной В.П., Сингаевский В.Б., Кожевников В.Б. Морфологический и функциональный мониторинг раневого процесса в оценке эффективности вакуум-терапии ран // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2016. № 4. С. 51-55.

4. Часнойть А.Ч., Жилинский Е.В., Жилинский Е.В., Лещенко В.Т. Механизмы действия вакуумной терапии ран // Международные обзоры: клиническая практика и здоровье. 2015. № 4 (16). С. 25-35.

5. Часнойть А.Ч., Подгайский В.Н., Кошельков Я.Я., Мазолевский Д.М., Жилинский Е.В. Вакуумная терапия ран с использованием генератора «WaterLily»: учебно-методическое пособие. Минск: БелМАПО, 2014. 58 с.

6. Willy, Christian & Gerngross, H. (2004). Scientific background of the vacuum closure – An abstract. Zentralblatt für Chirurgie. 2004. V.129. Suppl 1. Р. S6. DOI: 10.1055/s-2004-822653.

7. Malmsjo М., Ingemansson R., Lindstedt S., Gustafsson L. Comparison of bacteria and fungus-binding mesh, foam and gauze as fillers in negative pressure wound therapy – pressure transduction, wound edge contraction, microvascular blood flow and fluid retention. International Wound Journal. 2012. С. 597-605. DOI: 10.1111/j.1742-481X.2012.01029.x

8. Черкасов М.Ф., Галашокян К.М., Старцев Ю.М., Черкасов Д.М. Использование вакуум-терапии в лечении эпителиального копчикового хода // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21850 (дата обращения: 09.11.2019).

9. Черкасов М.Ф., Галашокян К.М., Старцев Ю.М., Черкасов Д.М., Помазков А.А., Меликова С.Г. Влияние вакуум-терапии на заживление ран крестцово-копчиковой области // Новости хирургии. 2019. № 2. С. 153-160. DOI: 10.18484/2305-0047.2019.2.153.

Одним из самых распространенных послеоперационных осложнений при хирургическом лечении заболеваний различной этиологии является развитие гнойной инфекции, составляющей 15-25% среди всех причин нозокомиальной инфекции. Частота развития инфекции зависит от типа операции: при чистых ранах – 1,5-6,9%, условно чистых – 7,8-11,7%, контаминированных – 12,9-17% и гнойных – 10-40%. Преимущественно возбудителем является S. aureus [1].

Наличие раневой инфекции как осложнение послеоперационного периода увеличивает сроки лечения пациента. Лечение подобных ран – одна из наиболее сложных проблем хирургической специальности, так как течение раневого процесса имеет патологический характер и традиционные методики лечения малоэффективны [2]. Кроме того, сохраняется тенденция роста частоты встречаемости резистентной к антибиотикам микрофлоры.

Современное лечение ран направлено на максимальное сокращение фаз раневого процесса за счет оптимизации тактики, в связи с чем предложено множество методов медикаментозного и физического воздействия на рану [3]. Одним из современных способов лечения длительно незаживающих ран является вакуум-терапия. Принцип работы вакуумной терапии основан на применении закрытой системы дренажей, поддерживающей контролируемое отрицательное давление в области раны. Вакуум-терапия способствует определенным изменениям в области раневого поражения [4]. Во-первых, происходит активное удаление экссудата, содержащего в том числе клетки воспаления, которые вырабатывают высокие концентрации медиаторов воспаления, препятствующие процессам регенерации. Во-вторых, VAC-терапия способствует созданию влажной раневой среды и поддержанию ее оптимальности, что стимулирует пролиферацию кератиноцитов и фибробластов, вырабатывающих коллагеновые волокна, способствующие пролиферации сосудов. В-третьих, она ускоряет бактериальную деконтаминацию тканей раны за счет активного дренирования и повышения эффективности медикаментозной терапии. В-четвертых, локально усиливает гемодинамику в ране, в том числе благодаря местной гипоксии, и уменьшает отек в интерстициальном пространстве. В-пятых, вакуумная терапия способствует уменьшению площади раны за счет макродеформации краев раны и их стяжения под воздействием постоянного отрицательного давления [5, 6]. В-шестых, вакуум-терапия защищает рану от внешней среды и значительно снижает риск вторичного инфицирования раневой поверхности. В-седьмых, она повышает эффект медикаментозного лечения за счет усиления местного крово-, лимфообращения и увеличения концентрации лекарственных средств в тканях раны. В-восьмых, вакуумная терапия сокращает стоимость лечения и повышает качество жизни пациентов. VAC-повязки накладываются бессменно на длительный период (даже при интенсивной раневой экссудации), что позволяет экономить расходные материалы, медикаменты, а также силы и время медицинских работников. Таким образом, снижаются стоимость лечения пациентов и общая продолжительность пребывания больного в стационаре [7, 8, 9].

Цель исследования

Улучшить результаты лечения длительно незаживающих ран различной этиологии в многопрофильном стационаре с применением вакуум-терапии.

Материал и методы исследования

С 2013 по 2019 гг. в клинике Ростовского государственного медицинского университета методика лечения ран контролируемым отрицательным давлением (вакуум-терапия) применена у 68 пациентов с ранами различной этиологии, проходящих лечение в хирургическом, травматологическом и гинекологическом отделениях. Среди обследованных преобладали мужчины – 46 (67,6%), женщин было 22 (32,4%), возраст пациентов в группе исследования в среднем составил 50,6±2,1 года. Структура заболеваний представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура заболеваний, пролеченных с использованием вакуумной терапии

Нозология | Количество случаев (%) | Пол | Возраст, года | |

Мужчины, % | Женщины, % | |||

Послеоперационный гнойный стерномедиастинит | 3 (4,4%) | 3 (6,5%) | 0 (0%) | 54,5 |

Раневые осложнения после маммопластики | 2 (3%) | 0 (0%) | 2 (9,1%) | 34,7 |

Пищеводные свищи после лапароскопической эзофагокардиомиотомии при ахалазии, фундопликации при диафрагмальной грыже и иссечения эпифренального дивертикула пищевода | 3 (4,4%) | 1 (2,2%) | 2(9,1%) | 52,4 |

Герниопластика сетчатым имплантом | 3 (4,4%) | 3 (6,5%) | 0 (0%) | 56,3 |

Осложненные раны после лапаротомий | 13 (19,1%) | 8 (17,4%) | 5 (22,8%) | 53,8 |

Раны после иссечения эпителиального копчикового хода с открытым способом лечения | 36 (52,9%) | 25 (54,4%) | 11 (50%) | 34,1 |

Пролежни различной локализации | 3 (4,4%) | 2 (4,3%) | 1 (4,5%) | 65,6 |

Раневые осложнения в травматологии и ортопедии | 5 (7,4%) | 4 (8,7%) | 1 (4,5%) | 53,2 |

Итого | 68 | 46 (67,6%) | 22 (32,4%) | 50,6±2,1 |

Проявления системной воспалительной реакции отмечены у 16 (23,5%) больных, сопутствующая патология выявлена у 28 (41,2%) пациентов. Микробный пейзаж послеоперационных ран был представлен преимущественно поливалентной микрофлорой с уровнем контаминации от 103 до 108 КОЕ/мл.

Пациентам проводилась вакуумная терапия с использованием сертифицированного оборудования: аппаратов Suprasorb CNP 1 (фирма Lohmann & Rauscher, Германия), VACFreedom (фирма KCI, США) и ATMOS S042 VivanoTec (фирма Medicine Technik, Германия). Протокол лечения пациентов включал: хирургическую санацию очага инфекции, выполненную у 61 (89,7%) пациента, коррекцию метаболических расстройств и антибиотикотерапию широкого спектра с переходом на этиотропную после получения результата посева раневого отделяемого на микрофлору с определением антибиотикочувствительности. В 14 (20,6%) наблюдениях выполнено комплексное лечение с последующим оперативным закрытием дефекта мягких тканей (наложением вторичных швов) или кожной пластикой после перехода раневого процесса в репаративную стадию.

Для оценки результатов лечения сформирована контрольная группа исследования, представленная ретроспективным анализом 61 истории болезни в период с 2005 по 2012 гг. Контрольная группа была сопоставима с пациентами, которым применяли вакуум-терапию: мужчин было 43 (70,5%), женщин – 18 (29,5%), средний возраст пациентов составил 49,2±2,4 года (p>0,05). Структура заболеваний в группе исследования включала: послеоперационный гнойный стерномедиастинит (n=2), раневые осложнения после маммопластики (n=1), пищеводные свищи (n=2), герниопластика имплантом (n=3), осложненные раны после лапаротомий (n=13), осложненные раны после иссечения эпителиального копчикового хода (n=35), пролежни различной локализации (n=2), раневые осложнения в травматологии и ортопедии (n=3) (>0,05).

Для достижения цели исследования проанализированы следующие показатели: параметры клинического заживления ран, планиметрические параметры (скорость заживления ран, площадь раны), количество перевязок, комплаентность пациента к проводимому лечению; проведено цитологическое исследование мазков-отпечатков с поверхности ран.

Статистический анализ данных производился с помощью программ Microsoft Excel 2016 и «R» (версия 3.2, Вена, Австрия). В исследовании применялись описательная статистика, критерий Шапиро-Уилка на нормальность распределений, тест Фишера для сравнения частот встречаемости признаков, опросник «Уровень комплаентности»; параметрические показатели указаны в виде среднего и стандартной ошибки (M±m), а достоверность оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Различия признавались достоверными при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

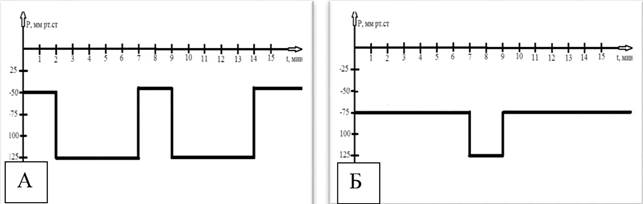

Вакуумная терапия начиналась на 2-е сутки после хирургической обработки ран у 36 (52,9%) больных, на 3-7-й день – у 21 (30,9%), а у остальных 11 (16,2%) пациентов – в более поздние сроки послеоперационного лечения. Продолжительность вакуум-терапии составила от 7 до 20 суток. Всем пациентам данного исследования проводили круглосуточное лечение по оригинальной разработанной схеме в переменном режиме работы вакуума с дифференцированным выбором уровня отрицательного давления в зависимости от раневой фазы (патент РФ № 2559936): в первую фазу заживления (первые 8 суток) с отрицательным давлением 50 мм рт. ст. длительностью 2 минуты и с отрицательным давлением 125 мм рт. ст. с интервалом 5 минут. В последующие 12 суток, после перехода раневого процесса во вторую фазу заживления, VAC-терапия проводилась по схеме: с отрицательным давлением в 75 мм рт. ст. с интервалом 7 минут и с отрицательным давлением в 125 мм рт. ст. с интервалом 2 минуты (рис. 1). Перевязки выполнялись каждые 3-4 суток, в среднем потребовалось от 4 до 5 перевязок.

Рис. 1. Режимы выполнения вакуум-терапии. А – параметры вакуумной терапии в течение первых 8 суток; Б – параметры вакуум-терапии в течение последующих 12 суток

Выполнения повторных операций и некрэктомии ни в одном из наблюдений не потребовалось. Пациенты выписывались из стационара на 9-21-е сутки лечения, средние сроки полного заживления послеоперационных ран соответствовали срокам временной нетрудоспособности и составили от 22 до 32 дней, что в 1,5-2 раза меньше, чем при традиционном лечении ран мазевыми повязками (табл. 2) (р<0,05). Отсутствие болезненных и частых перевязок способствовало лучшей переносимости лечения пациентами, а случаев отказов пациентов от проведения вакуум-терапии не зафиксировано.

Таблица 2

Результаты лечения ран различной этиологии с применением вакуум-терапии

Число наблюдений, n | Количество регенераторных цитограмм на 16-й день лечения | Уменьшение размеров раны на 50% к 16-му дню лечения | Период полного заживления раны, дни | Длительность нетрудоспособности, дни |

Послеоперационный гнойный стерномедиастинит (n=3) | 2 (66,7%) | 1 (33,3%) | 31,1 | 34,8 |

Раневые осложнения после маммопластики (n=2) | 2 (100%) | 2 (100%) | 25,7 | 29,6 |

Пищеводные свищи (n=3) | 0 (0%) | 3 (100%) | 30,9 | 31,1 |

Герниопластика сетчатым имплантом (n=3) | 2 (66,7%) | 3 (100%) | 23,6 | 29,7 |

Осложненные раны после лапаротомий (n=13) | 8 (61,5%) | 11 (84,6%) | 25,4 | 29,3 |

Раны после иссечения эпителиального копчикового хода с открытым способом лечения (n=36) | 23 (63,9%) | 29 (80,6%) | 28,1 | 28,8 |

Пролежни различной локализации (n=3) | 2 (66,7%) | 1 (33,3%) | 31,6 | 32,8 |

Раневые осложнения в травматологии и ортопедии (n=5) | 1 (20%) | 3 (60%) | 29,8 | 31,3 |

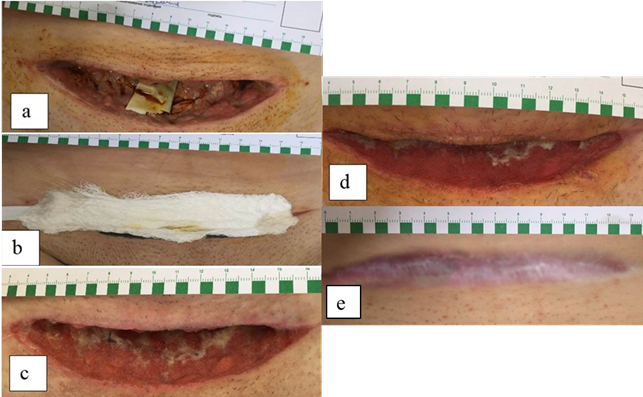

Представленные результаты лечения послеоперационных ран демонстрируют следующие клинические примеры (рис. 2).

Рис. 2. Клиническое наблюдение заживления нагноившейся лапаротомной раны после вторичной хирургической обработки: пациентка С., 33 года, история болезни № 080699 – 2017 г.; a – вид раны после ревизии, некрэктомии и дренирования; b – функционирующая вакуумная повязка после перевязки; c – рана на 8-е сутки лечения, единичные участки с фибрином, преобладает грануляционная ткань, определяются признаки краевой эпителизации; d – рана на 13-е сутки лечения вакуумной терапией перед наложением вторичных швов, раневая поверхность уменьшилась в 2 раза и покрыта грануляционной тканью; e – полная эпителизация послеоперационной раны, 26-е сутки после начала вакуум-терапии

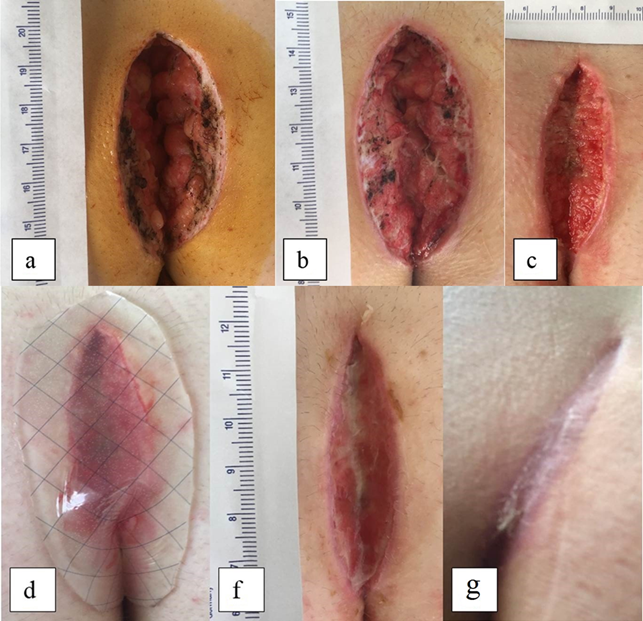

Кроме того, при заживлении послеоперационной раны после иссечения эпителиального копчикового хода с открытой методикой лечения выявлено, что послеоперационная рана площадью 55 см2 к 4-м суткам применения вакуум-терапии переходила в фазу регенерации с образованием активных грануляций, к 8-м суткам вакуум-терапии ее площадь уменьшилась до 44 см2. На 19-е сутки вакуум-терапия была прекращена, наложена гидроколлоидная повязка, а на 37-е сутки после иссечения эпителиального копчикового хода наблюдалась полная эпителизация послеоперационной раны (рис. 3).

Рис. 3. Клиническое наблюдение заживления раны после иссечения эпителиального копчикового хода с открытой методикой лечения: пациент К., 21 год, история болезни

№ 080699/233 – 2015 г.; a – вид раны крестцово-копчиковой области площадью 55 см2 после иссечения эпителиального копчикового хода; b – послеоперационная рана на 5-е сутки лечения; c – рана на 9-е сутки после начала вакуум-терапии; d – послеоперационная рана на 20-е сутки лечения, вакуумная терапия прекращена и наложена гидроколлоидная повязка;

f – 22-й день после операции; g – эпителизация раны на 37-е сутки, рубец с хорошим косметическим эффектом

Отрицательных результатов использования вакуумной терапии и клинически значимого болевого синдрома не отмечено. Послеоперационные кровотечения, потребовавшие изменения тактики лечения, возникли у 3 (4,4%) пациентов на первоначальном этапе применения вакуум-терапии. В данной ситуации раны тампонировались мазевыми салфетками, на следующий день выполнялась перевязка, при удовлетворительном гемостазе в ране вакуум-терапия возобновлялась. Дальнейший послеоперационный период протекал без осложнений.

Выводы

Представленный опыт использования контролируемого отрицательного давления в лечении ран различной этиологии освещает важную проблему, находящуюся на стыке хирургии, проктологии, гинекологии, травматологии, торакальной и пластической хирургии.

Наш опыт использования вакуумной терапии в клинике ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России с 2013 г. свидетельствует об удобстве данного метода для пациента и медицинского персонала. Отмечается более ранний переход раневого процесса в репаративную стадию, чем при использовании других методов местного лечения. Следует отметить, что данный метод физического воздействия на рану не является самостоятельным, а представляет этап мультимодального протокола лечения, позволяющий в кратчайший срок подготовить рану к пластическому закрытию. При этом первичное натяжение после закрытия ран во второй фазе раневого процесса возможно у большинства пациентов и не сопряжено с осложнениями.

Таким образом, применение вакуумной терапии в рамках многопрофильного лечебного учреждения является обоснованным, так как сокращает сроки полного заживления осложненных послеоперационных ран и временной нетрудоспособности данного контингента больных, а также снижает количество перевязок и сопровождается хорошей комплаентностью.

Библиографическая ссылка

Черкасов М.Ф., Галашокян К.М., Лукаш А.И., Старцев Ю.М., Черкасов Д.М., Помазков А.А., Меликова С.Г., Сорокина В.А., Шолохова В.Р., Волохова Н.В., Лобачёва О.И. ЛЕЧЕНИЕ РАН РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 6.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=29337 (дата обращения: 13.06.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник