Узи при переломе ключицы

Переломы ключицы – это нарушение целостности ключицы. Характеризуется болью, ограничением движений в руке, отечностью, изменением формы ключицы, укорочением надплечья. Диагностика проводится травматологом на основании жалоб, анамнеза, результатов внешнего осмотра и данных рентгенографии. При переломе по типу «зеленой ветки» у детей накладывается мягкая фиксирующая повязка. При смещении отломков необходима репозиция с последующей фиксацией гипсовой повязкой. При повреждении или угрозе повреждения сосудов и нервов требуется операция.

Общие сведения

Переломы ключицы составляют до 12% от общего числа переломов и до 66% переломов костей плечевого пояса. В 80% случаев повреждение локализуется в средней трети ключицы, акромиальный конец страдает в 15%, грудинный – в 5% случаев. Чаще возникают в детском и подростковом возрасте. У детей ключица обычно ломается по типу «зеленой ветки» (с сохранением целостности надкостницы). У взрослых нередко наблюдаются переломы со смещением.

Причины

Чаще всего повреждения развиваются в результате несчастного случая в быту или на улице. Возможны следующие механизмы:

- При прямой травме (удар в область ключицы) обычно возникают косопоперечные, поперечные и оскольчатые переломы ключицы. Наблюдаются при драках с использованием палок, бит и металлических прутов, падении тяжелого предмета, столкновении с выступающей частью конструкции: производственного механизма, детского городка и пр.

- При непрямой травме (падение на вытянутую руку, локоть или плечо) формируются косые и косопоперечные переломы. Причиной падения обычно становятся неблагоприятные погодные условия, реже – алкогольное или наркотическое опьянение.

- В отдельных случаях перелом ключицы провоцируется резким сокращением мышц. Подобные травмы могут выявляться после генерализованного эпилептического припадка.

Патогенез

Ключица – небольшая, слегка изогнутая трубчатая кость, расположенная над верхним ребром и соединяющая грудину с лопаткой. Служит для укрепления плечевого пояса, является опорой для лопатки и костей верхней конечности. Защищает нервы и крупные сосуды подмышечной области.

Локализация перелома в значительной степени определяется анатомическими особенностями кости. Чаще всего ключица ломается в средней трети ближе к акромиальному концу – в наиболее тонком и изогнутом отделе. Другими факторами, влияющими на расположение повреждения, являются направление и точка приложения травмирующей силы.

Самыми распространенными являются оскольчатые и косые переломы. Под влиянием тяги мышц и веса конечности периферический фрагмент ключицы смещается книзу, кнутри и кпереди. Одновременно грудино-ключичная мышца «утягивает» центральный отломок вниз и назад. В результате надплечье укорачивается. Иногда конец периферического отломка продвигается в зону расположения сосудисто-нервного пучка, это представляет опасность из-за угрозы повреждения нервов и кровотечения.

Классификация

В современной травматологии и ортопедии используется систематизация переломов ключицы с учетом нескольких факторов:

- по локализации: повреждения наружной, средней и внутренней трети ключицы;

- по характеру отломков: поперечные, косопоперечные, косые, оскольчатые и S-образные;

- по виду повреждения: открытые и закрытые переломы.

Возможны травмы ключицы без смещения и со смещением отломков. Переломы со смещением могут сопровождаться повреждением плевры, расположенных поблизости нервов и кровеносных сосудов.

Симптомы перелома ключицы

Пациента беспокоит боль в месте перелома. Движения рукой на стороне повреждения резко ограничены. Надплечье отечно, укорочено. Форма ключицы изменена. Плечо опущено, наблюдается его смещение кнутри и кпереди. Здоровой рукой больной придерживает поврежденную конечность за локоть или предплечье и прижимает ее к туловищу.

При осмотре могут выявляться кровоизлияния, патологическая подвижность и крепитация отломков ключицы. При открытых переломах в зоне надплечья видна небольшая рана, нередко – с выстоящим из нее концом костного фрагмента. При нарушении целостности сосудисто-нервного пучка может обнаруживаться онемение и слабость конечности, возможны общая слабость и головокружение, обусловленные внутренним кровотечением. Разрыв плевры сопровождается одышкой и нехваткой воздуха вследствие пневмоторакса.

Осложнения

Осложнения переломов ключицы встречаются достаточно редко. Наиболее распространенным негативным последствием является ранение сосуда или нерва острым фрагментом кости. При нарушении целостности нервов в отдаленном периоде могут наблюдаться расстройства чувствительности и движений различной степени выраженности. Разрыв крупного сосуда чреват значительной кровопотерей. Пневмоторакс диагностируется редко, при отсутствии медицинской помощи может представлять угрозу для жизни.

Диагностика

Диагностика перелома ключицы осуществляется врачом-травматологом в условиях приемного покоя или амбулаторного приема в травмпункте. Используются следующие методики:

- Объективное обследование. При осмотре места повреждения определяется характерная деформация ключицы, отек, боль, иногда – крепитация фрагментов. При проведении общего осмотра обращают внимание на сохранность чувствительности и движений в верхней конечности, отсутствие или наличие признаков кровопотери, затруднений дыхания.

- Рентгенография ключицы. На снимках обычно хорошо просматривается зона перелома и направление смещения отломков. У детей выявляется углообразная деформация, обусловленная смещением фрагментов при сохранении целостности надкостницы.

При подозрении на травму нервов требуется консультация невролога, при признаках нарушения целостности сосудов показан осмотр сосудистого хирурга.

КТ грудной клетки. Перелом левой ключицы в средней трети с признаками начавшейся консолидации.

Лечение перелома ключицы

Лечебная тактика определяется наличием и характером смещения. Детям и взрослым с неосложненными, хорошо репонируемыми переломами ключицы без угрозы повреждения нервных стволов или сосудов стационарное лечение не требуется. При угрозе развития осложнений показана госпитализация в травматологическое отделение. В большинстве случаев отмечается хорошая эффективность консервативного лечения, операции проводятся редко.

Первая помощь

Первая помощь заключается в подвешивании конечности на косыночную повязку, сгибании ее в локтевом суставе и прибинтовывании к телу. Не следует самостоятельно пытаться устранить смещение путем резких рывков или движений пострадавшей конечностью – это может стать причиной вторичного смещения отломков, повысить угрозу возникновения осложнений.

Консервативное лечение

Основным методом лечения является иммобилизация. Срок фиксации у детей составляет 2-3 недели, у взрослых – 1 месяц. В детском возрасте для удержания отломков обычно достаточно колец Дельбе. У взрослых используют рамку Чижина и другие специальные повязки.

- При переломах по типу «зеленой ветки» и повреждениях без смещения накладывают фиксирующую повязку.

- При переломе ключицы со смещением отломков выполняется местное обезболивание с последующей репозицией и фиксацией мягкой или гипсовой повязкой.

После репозиции делают контрольный снимок, назначают УВЧ. При выраженных болях в первые дни после травмы рекомендуют принимать анальгетики. После прекращения иммобилизации больного направляют на массаж и ЛФК.

Хирургическое лечение

Показаниями к экстренному оперативному лечению являются все открытые переломы ключицы и закрытые травмы с развитием осложнений или угрозой повреждения нервов, плевры и кровеносных сосудов нестабильными костными отломками. Плановые операции проводят при неустранимом смещении фрагментов и значительной внешней деформации надплечья. Возможны следующие варианты остеосинтеза ключицы:

- Внутрикостный. Показан при оскольчатых переломах, используется специальный штифт или гвоздь Богданова.

- Накостный. Рекомендуется при многооскольчатых повреждениях, осуществляется с использованием изогнутой пластины.

- Спицевой. Фиксация выполняется спицами, которые проводят через фрагменты ключицы. Концы спиц выводят за пределы кости и скрепляют.

В послеоперационном периоде назначают антибиотики, анальгетики, физиопроцедуры. Выписку осуществляют после снятия швов (на 8-10 сутки).

Прогноз

Прогноз при неосложненных переломах ключицы благоприятный. Отломки обычно хорошо срастаются даже при наличии остаточного смещения, функция верхней конечности полностью восстанавливается. Исход при сопутствующих травмах плевры и нервно-сосудистого пучка определяется тяжестью повреждения, своевременностью оказания медицинской помощи.

Профилактика

Профилактика включает в себя мероприятия по снижению уровня травматизма. В период гололеда необходимо выбирать устойчивую обувь с нескользящей подошвой для предупреждения падений. Поскольку переломы ключицы часто встречаются у детей, важными превентивными мерами являются достаточный контроль при пребывании ребенка на улице, оборудование безопасных детских игровых комплексов.

Источник

Рентгенограмма, КТ, МРТ, УЗИ при травме грудино-ключичного сустава

а) Определение:

• Травма грудино-ключичной связки с различными степенями/ направлениями вывиха медиального конца ключицы из грудино-ключичного сустава

б) Визуализация:

1. Общая характеристика:

• Лучший диагностический критерий:

о Неправильное положение медиального конца ключицы относительно рукоятки грудины

• Локализация:

о Передний (перстернальный) вывих (ПВ): медиальный конец ключицы находится кпереди или кпереди и кверху относительно рукоятки грудины

о Задний (ретростернальный) вывих (ЗВ): медиальный конец ключицы находится кзади или кзади и кверху от рукоятки грудины

• Степень:

о Варьирует от клинически проявляющегося растяжения до полного вывиха грудинного конца ключицы

2. Рентгенография при травме грудино-ключичного сустава:

• Часто без видимых изменений:

о Нормальные грудино-ключичные суставы могут быть приняты за суставы с подвывихом на рентгенограммах вследствие косого угла сустава

о Наложение грудных структур затеняет сустав

• Стандартные: передне-задняя, косая, боковая проекции грудино-ключичных суставов:

о Передне-задняя: вывих в случае разницы в краниокаудальных положениях медиальных концов ключицы >50% ширины головки ключицы

• Специальные проекции:

о Позиция по Роквуду («удачная»): луч направлен в сторону головы через рукоятку грудины у пациента в положении лежа на спине:

– Передний вывих: медиальный конец ключицы над горизонтальной плоскостью

– Задний вывих: медиальный конец ключицы ниже горизонтальной плоскости

о Проекция Хоббса: пациент сидит, наклоняясь над столом, а луч проходит через шейный отдел позвоночника:

– Усредняет 90° боковую проекцию грудино-ключичного сочленения

• Прием со сдавливанием:

о Классический: поврежденную руку кладут на грудную клетку и надавливают в направлении противоположного локтя

о Можно также использовать совместно с КТ

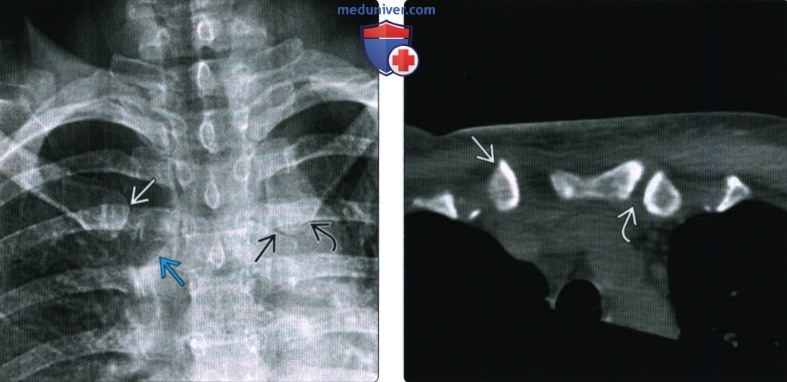

(Слева) На передне-задней рентгенограмме определяется промежуток между правой ключицей и грудино-ключичной суставной поверхностью. Левый грудино-ключичный сустав между ключицей и грудиной нормальный. Это вывих III степени с разрывом грудино-ключичных связок, суставной капсулы и разрывом реберно-ключичных связок.

(Справа) На осевой КТ у этого же пациента визуализируется медиальный конец правой ключицы, вывихнутый латерально и несколько кпереди. Большинство грудино-ключичных вывихов являются передними. Обратите внимание на нормальный левый грудино-ключичный сустав.

(Слева) На фронтальной КТ с реформатированием у этого же пациента определяется расширение правого грудино-ключичного сустава.

(Справа) На передне-задней рентгенограмме у другого пациента определяется промежуток между левой ключицей и суставной поверхностью грудино-ключичного сустава. Правый грудино-ключичный сустав между ключицей и грудиной нормальный. Это тоже вывих III степени с полным разрывом грудино-ключичных связок. Важно оценить грудино-ключичный сустав на рентгенограммах при травме грудной клетки, учитывая риск травмы сосудов.

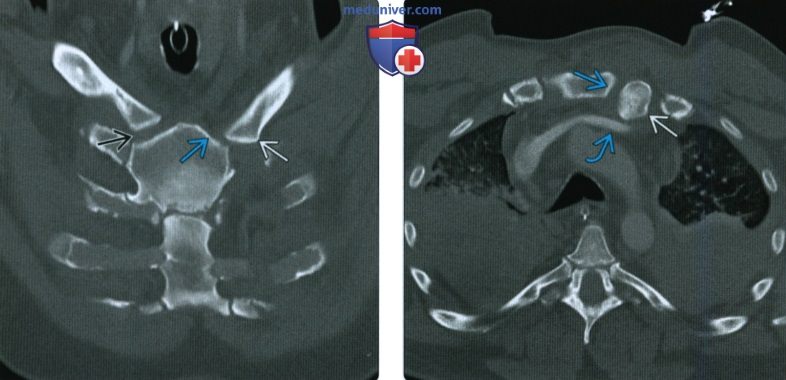

(Слева) На фронтальной КТ с реформатированием у этого же пациента определяется неправильное положение левой ключицы относительно суставной поверхности грудины. Обратите внимание на нормальный правый грудино-ключичный сустав.

(Справа) На осевой КТ ангиограмме у этого же пациента определяется заднее положение ключицы относительно грудино-ключичного сустава. Медиальный конец ключицы лежит рядом с плечеголовной веной, но повреждения сосудов не отмечено. Задние вывихи более тяжелые, поскольку они могут вызвать жизнеугрожающее повреждение сосудов средостения.

3. КТ при травме грудино-ключичного сустава:

• Компьютерная томография с контрастированием:

о Можно выявить травму сосудов и мягких тканей

о Легко определяется направление вывиха:

– Сравнивают с противоположной нормальной стороной

о Полезна при планировании операции

о Можно быстро получить данные в условиях травмы

4. МРТ при травме грудино-ключичного сустава:

• Т1 ВИ:

о Можно обнаружить разрыв связки

• Т2 ВИ:

о Усиление сигнала при разрывах связок, выпоте, отеке мягких тканей

• МРА:

о Можно выявить травму сосуда при заднем вывихе

• Превосходит КТ в отношении обнаружения сосудистого хряща и травмы диска, суставного выпота, травмы связок

5. УЗИ при травме грудино-ключичного сустава:

• Быстрый предоперационный скрининг вывиха

• Цветовая допплерография позволяет быстро оценить сосуды

• Подтверждает вправление до выхода из операционной

• Истинное неправильное положение грудино-ключичного сустава выявляется в 89% случаев при УЗИ в сравнении с 13% при рентгенографии

• Весьма малое количество опытных специалистов

6. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о КТ лучше всего подходит для оценки положения медиального конца ключицы и сопутствующих повреждений

• Рекомендация по протоколу:

о Рентгенография: специальные проекции ± приемы сдавливания

о КТ:

– Тонкие срезы (<1 мм) для включения обоих грудино-ключичных суставов + медиальные 1/2 обеих ключиц

– Полезно реформатирование фронтальных проекций; угол к плоскости сустава

– Нейтральное положение или прием со сдавливанием

– Внутривенный контраст: четкость сосудов о МРТ:

– Фронтальная, сагиттальная и косая осевая плоскости

– Т1, Т2 и STIR илиТ2 с жироподавлением

в) Дифференциальная диагностика травмы грудино-ключичного сустава:

1. Переломы зоны роста:

• Ростковая зона медиального конца ключицы замыкается в возрасте от 22 до 26 лет

• Если возраст <22 лет, смещение ключицы обычно вызвано переломом ростковой зоны, а не истинным вывихом

• Связки остаются интактными

2. Остеомиелит:

• Нечасто: обычно встречается после операции или облучения

• Другие клинические сценарии:

о Употребление внутривенных наркотиков

о Эндокардит

о Инфекция прилежащих тканей средостения

• Абсцесс и разрушение тканей

3. Опухоль:

• Метастатическое заболевание или первичная опухоль (миеломная болезнь, лимфома или хондросаркома)

• Разрушение кости, опухолевый матрикс, опухоль мягких тканей

4. Артрит:

• Особенно, ревматоидный артрит, склеродерма, анкилозирующий спондилит, синдром SAHPO (синовит, акне, пустулез, гиперостоз, остеит), другие коллагенозы

• Сужение суставной щели, эрозии, образование остеофита, склероз и истончение капсулы

г) Патология:

1. Общая характеристика:

• Этиология:

о Обычно является результатом сильного прямого или непрямого давления

о Передний вывих:

– Атравматичный: растяжение связки у молодых взрослых и подростков при поднятии руки над головой

– Травматичный: непрямой в результате направленного кзади удара по передней поверхности плечевого сустава и латеральному концу ключицы:

С опорой на первое ребро грудинный конец ключицы смещается кпереди

о Задний вывих:

– Прямой: удар по медиальному концу ключицы

– Непрямой: сила, направленная кзади и латерально на плечевой сустав, кпереди от грудино-ключичного сочленения

о В большинстве случаев возникает в результате ДТП (40%) или спортивной травмы (21%)

• Сопутствующая патология:

о Передний вывих: пневмоторакс, гемоторакс, ушиб легкого, переломы ребер при значительной травме

о Задний вывих: травма сосуда дуги, трахеи, пищевода и нерва верхнего средостения

2. Стадирование, градации и классификация травмы грудино-ключичного сустава:

• Степени тяжести травмы грудино-ключичного сочленения

о I стадия: растяжение = неполный разрыв или растяжение грудино-ключичных и реберно-ключичных связок

о II стадия: подвывих грудино-ключичного сустава = полный разрыв грудино-ключичной связки + частичный разрыв капсулы

о III стадия: вывих грудино-ключичного сустава + полный разрыв грудино-ключичной и реберно-ключичной связок + полный разрыв капсулы

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Разрыв суставной капсулы

• Разрыв задней грудино-ключичной связки

• Передняя грудино-ключичная связка гораздо слабее, чем задняя

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Боль, отек и деформация грудино-ключичного сустава

• Другие признаки/симптомы:

о Боль в грудной клетке + плечевом суставе, усиливающаяся при движении руки или принятии положения лежа на спине

о Пораженная рука поддерживается через грудную клетку противоположной рукой

о Голова наклонена в пораженную сторону

о Пораженное надплечье: укорочение + выдвижение вперед

• Клинический профиль:

о Передний вывих:

– Менее болезненный, чем задний вывих

– Выступающий медиальный конец ключицы, который более заметен при движении плечевого сустава

о Задний вывих:

– Жизнеугрожающее происшествие

– Одышка, дисфагия, набухание вен, парестезия

– Деформация по типу борозды около грудины: отек мягких тканей может помешать — ложная клиническая картина переднего вывиха

– Физикальные данные менее значительные, чем при переднем вывихе

о Атравматический вывих: только легкие симптомы

2. Демография:

• Возраст:

о Молодые люди

о У пожилых пациентов может случиться передний вывих без явной травмы в анамнезе → безболезненная опухоль над медиальным концом ключицы

– Ассоциирован со склерозирующим остеомиелитом

• Пол:

о М>Ж

о Атравматичный чаще всего у молодых девушек

• Эпидемиология:

о Вывихи грудного конца ключицы встречаются редко:

– 3% от травм плечевого пояса

– <1% от всех вывихов

– 0,6% от всех травматологических больных

о 90-95% грудино-ключичных вывихов являются передними

о Часто ассоциированы со значительными травмами:

– >2/3 передних вывихов ассоциированы с серьезными травмами

– 25% задних вывихов сопровождаются повреждением верхнего средостения

– Ассоциированные травмы не столь серьезные при переднем вывихе, как при заднем вывихе

3. Течение и прогноз:

• В большинстве случаев восстанавливается адекватная функция верхней конечности

• Передний вывих: симптомы обычно быстро проходят

• Задний вывих: значительная инвалидизация и (редко) смерть

4. Лечение:

• I степень: лед в течение 12-24 часов, тепло, иммобилизация 3-4 дня

• II степень: лед в течение 12 часов, тепло в течение 12-24 часов, вправление вывиха, иммобилизация 3-6 недель

• Передний вывих (III степень):

о Обычно закрытое вправление с обезболиванием при сохраненном сознании

о Иммобилизация в течение 4-6 недель после вправления

о Рецидивирующие болезненные вывихи могут потребовать оперативного вмешательства

• Задний вывих (III степень):

о Закрытое вправление предпочтительно менее чем через 24 часа после травмы, часто выполняется в операционной под общей анестезией

о Операция в случае безуспешного закрытого вправления или нестабильности сустава

о Иммобилизация на 4-6 недель после вправления

о В учреждении должна быть кардиоторакальная оперативная бригада

• Атравматичный: доброкачественное течение → лечение не требуется

• Осложнения (неоперативное лечение):

о Передний вывих: косметическая деформация, дегенеративные изменения, постоянная боль, слабость, нестабильность при движениях

о Задний вывих: травма сосуда дуги, трахеи, пищевода или плечевого сплетения

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Вывихи грудинного конца ключицы встречаются редко

• Передний вывих встречается значительно чаще, чем задний

• Повреждение структуры верхнего средостения при заднем вывихе

2. Советы по интерпретации изображений:

• КТ является предпочтительным диагностическим методом

о Сравнивают с бессимптомной стороной

• Рентгенограммы часто ненадежны при определении направления вывиха

ж) Список использованной литературы:

1. Tepolt F et al: Posterior sternoclavicular joint injuries in the adolescent population: a meta-analysis. Am J Sports Med. 42( 10):2517-24, 2014

2. Wijeratna MDetal: Novel assessment of the sternoclavicular joint with computed tomography for planning interventional approach. Skeletal Radiol. 42(4):473-8, 2013

3. Koch MJ et al: Proximal clavicle physeal fracture with posterior displacement: diagnosis, treatment, and prevention. Orthopedics. 35(1):e108-11, 2012

– Также рекомендуем “Признаки перелома ключицы”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 24.9.2020

Источник