Ушная ликворея при переломе

Алгоритм диагностики и лечения ликворной фистулы (ликвореи) – Европейские рекомендации

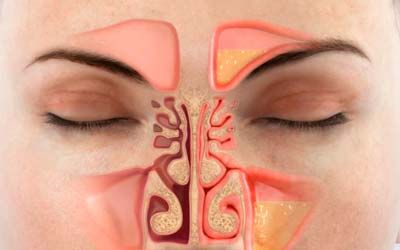

Ликворея вызывается разрывом базальной твердой мозговой и паутинной оболочек в сочетании с перелом основания черепа в области передней или средней черепной ямки. Она возникает примерно при 2-3% всех травм головы и около 10% всех базальных переломов черепа. 80% обусловлено травмами, большая часть оставшихся 20% — следствие вмешательств (например, эндоназальных процедур). Тяжесть первичной травмы головы не связана с образованием ликворных фистул, которые могут возникнуть даже у пациентов без потери сознания или без очаговой неврологической симптоматики.

Хотя большинство фистул закрывается при проведении консервативной терапии, некоторые из них сохраняются, что требует хирургического лечения.

а) Симптомы и клиника ликворной фистулы. Около 98% всех свищей возникают в течение первых трех месяцев после травмы, большинство из них в течение первых 24-48 часов. Однако сообщено о развитии ринорреи даже спустя десятилетия после травмы. Отсроченная оторрея является редкостью.

Менингит развивается в 10-85% всех ликворных фистул. Основные возбудители — штаммы бактерий из полости носа (пневмококк, гемофильная палочка). В некоторых случаях единственными клиническими признаками являются повторные эпизоды менингита.

Пневмоцефалия наблюдается примерно в трети всех случаев. Обычно количество внутричерепного воздуха мало и не вызывает никаких проблем. Напряженная пневмоцефалия, однако, является опасной для жизни и требует немедленного хирургического вмешательства. Это обусловлено «клапанным» механизмом, приводящим к увеличению объема внутричерепного воздуха и быстрому прогрессированию сдавления головного мозга.

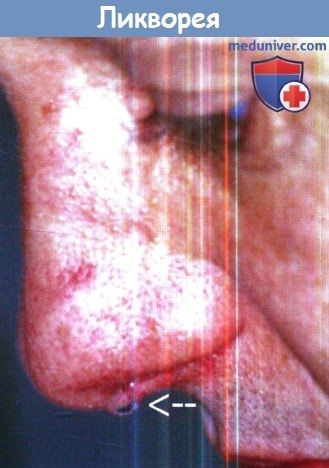

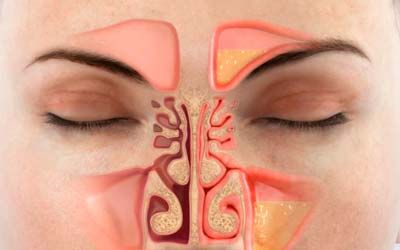

Клиническое проявление ликвореи: выделение прозрачной жидкости из носа (стрелка).

б) Физикальное исследование. Ликворная фистула должна быть заподозрена, если пациент жалуется на выделения из носа прозрачной жидкости после черепно-мозговой травмы. Обследование должно начинаться с тщательного сбора анамнеза. Особое внимание должно быть уделено любым травмам, эндоназальным ЛОР-процедурам и эпизодам лихорадки в сочетании с нарушением сознания или ригидностью затылочных мышц.

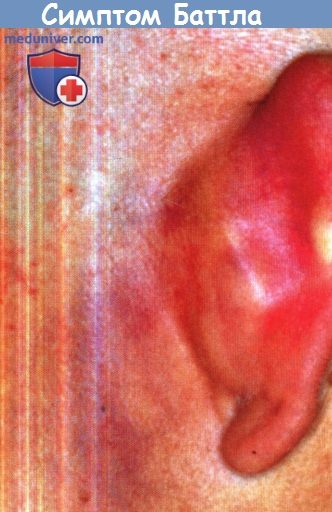

В острых случаях двусторонние параорбитальные гематомы указывают на возможный перелом переднего отдела основания черепа («глаза енота»). При переломе височной кости может формироваться ретроаурикулярная гематома (симптом Баттла).

Дефицит черепно-мозговых нервов также наводит на мысль о переломе основания черепа. Особое внимание следует уделить обонятельной и вестибуло-кохлеарной системе. Одно- или двусторонняя аносмия указывает на повреждение обонятельного нерва, как правило, при лобно-базальных переломах и часто сопровождается ликвореей, но не является обязательным симптомом. С другой стороны, нормальное обоняние не исключает ликворные фистулы. Нарушение вестибулярной или кохлеарной функции может быть вызвано переломом височной кости, который в свою очередь может вызвать ипсилатеральный паралич лицевого нерва.

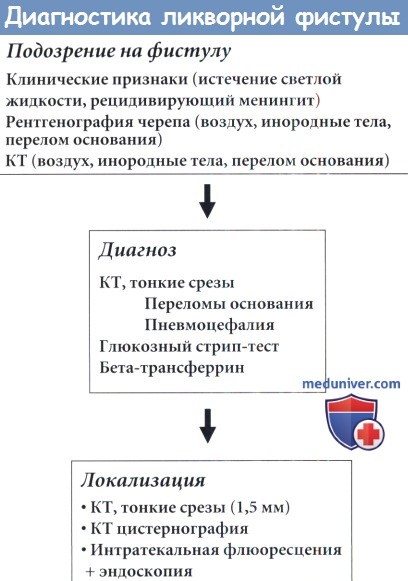

Доказательство наличия фистулы, однако, может быть трудной задачей. Если отделяемое обильное и прозрачное, диагноз прост. Но незначительная и непостоянная ликворея может привести к серьезным диагностическим трудностям. Если ликвор смешивается с кровью, может быть проверен симптом двойного пятна. Отличить ликворею от «простого» ринита можно с помощью теста на содержание глюкозы. При отрицательном результате ликворею исключают, так как ликвор, как правило, содержит 30% от концентрации глюкозы в крови. Более специфичным (и более дорогим) является тест на В2-трансферрин — вещества, отсутствующего в нормальных выделениях из слухового прохода и полости носа.

в) Обнаружение фистулы. Клиническая локализация передней фистулы неоднозначна в 10% случаев, когда ринорея наблюдается на противоположной стороне. При обычной рентгенографии черепа могут быть выявлены дефект кости, перелом, внутричерепной воздух и инородные тела, что должно послужить основой для дальнейших исследований, но данные о наличии и локализации фистулы, как правило, недостаточны. КТ с тонкими срезами (1,5 мм) в аксиальной и/или фронтальной плоскости превосходит МРТ и является методом выбора для выявления базальных переломов черепа.

Помимо травмы в качестве основной причины ликвореи дифференциальный диагноз включает опухоли, которые разрушают основания черепа и скрытые энцефалоцеле.

Интратекальное введение контрастных средств (КТ-цистернография) может лишь локализовать активные свищи. Другие методы включают радионуклидную цистернографию и люмбальную инъекцию красителей (флуоресцеин, метиленовый синий). В нашем учреждении мы используем интратекальное введение флуоресцеина в сочетании с назальной эндоскопией в ЛОР-отделении.

Алгоритм диагностики при подозрении на ликворную фистулу.

г) Лечение ликворной фистулы. Нет проспективных рандомизированных исследований, сравнивающих хирургическое и не-хирургическое лечение травматической ликвореи. В различных исследованиях в 10-85% подобных случаев описывается восходящий менингит, в основном в зависимости от продолжительности наблюдения. Учитывая это, в каждом конкретном случае должен быть выполнен тщательный анализ эффективности консервативного и оперативного лечения. На основании личного опыта наблюдения более чем 200 случаев нами определены диагностические мероприятия и показания к операции.

1. Консервативное лечение. Консервативное лечение включает в себя постельный режим в полусидячем положении, повторные люмбальные пункции или длительный люмбальный дренаж. В нашей клинике проводится только длительный люмбальный дренаж (100-200 мл/сут.) в течение семи дней при ринорее, сохраняющейся более 24 часов. Если фистула после этого не исчезнет, обычно показана операция. При оторее проводиться наблюдение в течение семи дней без специального лечения, так как такие фистулы обычно исчезают в течение нескольких дней.

2. Операция при ликворной фистуле. Основной целью операции является закрытие фистулы, герметизация и предотвращение восходящего менингита. Необходимо предупредить и другие осложнения, такие как муко-или пиоцеле, хронический синусит, субдуральную эмпиему и абсцесс мозга. Косметические аспекты также играют определенную роль, если травма вызвала внешнюю деформацию черепа.

По-прежнему ведутся дискуссии о сроках проведения операции, лучшем хирургическом доступе, а также материалах для закрытия ликвореи и возможных дефектов кости.

Сроки и доступы. Все хирургические цели, упомянутые выше, могут быть достигнуты лишь при четкой диагностике и точном хирургическом планировании, что обычно требуют времени. Кроме того, отложенное вмешательство при внутричерепных процедурах показало преимущества по сравнению с немедленной операцией в отношении исхода.

Ликворные фистулы, вызванные травматическими поражениями переднего отдела основания черепа, с самого начала желательно вести с привлечением специалистов. Нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, ЛОР-врачи и иногда офтальмологи участвуют в диагностике, установлении сроков необходимого вмешательства, а также в принятии решения о хирургическом доступе.

Преимущества экстракраниального доступа заключаются в меньшей смертности и уровне осложнений. Основным недостатком является невозможность решения смежных повреждений головного мозга. Мы используем экстракраниальные подходы только при небольших поражениях (обычно менее 1 см в диаметре) в медиальной части переднего отдела основания черепа (эндоскопический подход) и фистулах, расположенных в области турецкого седла (параназальный доступ). Операции, как правило, выполняются ЛОР-хирургом с нейрохирургической ассистенцией.

При транскраниальном подходе необходимость в ретракции мозга для полной визуализации всей области переднего основания черепа несет в себе значительный риск повреждения обонятельных нервов и лобных долей. Однако сложные или большие переломы переднего отдела основания черепа с соответствующей ликвореей до сих пор лучше всего лечить с помощью традиционных транскраниальных интрадуральных доступов, которые обеспечивают полную визуализацию области травмы.

Мы решительно выступаем за задержку операции, пока пациент не восстановился до некоторой степени (ШКГ, по крайней мере, менее 5 баллов, отсутствие инфекции и гемодинамическая стабильность) и нет никаких признаков отека мозга на предоперационном КТ (состояние желудочков, базальных цистерн).

Для минимизации ретракции мозга можно провести предоперационное дренирование ликвора или интраоперационную пункцию бокового желудочка. При отсроченной по указанным соображениям операции челюстно-лицевой хирург сможет одновременно безопасно репонировать сопутствующие переломы лицевых костей.

Мы обычно в первую очередь используем интрадуральный подход. Разрывы твердой мозговой оболочки по мере возможности должны быть ушиты. Если это невозможно применяются различные методы закрытия дефекта твердой мозговой оболочки (надкостничным лоскутом, ротированным лоскутом на основе височной мышцы, свободным лоскутом из височной мышцы, широкой фасцией бедра и т. д.). Основываясь на нашем опыте 34 повторных операций, мы не считаем, что лоскуты на питающих ножках превосходят свободные лоскуты. На наш взгляд, для предотвращения повторных свищей более важно, чтобы лоскут был достаточно велик, чтобы покрыть дефект более 2 см от его края.

Большие дефекты костей (>2 см) должны быть покрыты твердыми материалами, чтобы избежать рецидива ликвореи. Для этой цели могут быть использованы различные материалы (инвертированная височная мышца + кость, свободный расщепленный костный лоскут свода черепа, титановые сетки). В нашем отделении в основном используются титановые микросетки.

Антибиотикопрофилактика. До сих пор не было никаких четких доказательств эффективности профилактического применения антибиотиков у пациентов с ликворными фистулами. Мы обычно используем второе поколение цефалоспоринов, начиная с поступления до третьего дня после прекращения ликвореи.

Двусторонние параорбитальные гематомы указывают на лобно-базальный перелом черепа.

Симптом Баттла у пациента с переломом пирамиды височной кости.

A-В Рентгенограмма черепа и аксиальная КТ пациента с выраженной пневмоцефалией после легкой травмы головы,

обратите внимание на практически полностью заполненные воздухом желудочки (стрелка).

А-Г. Экстракраниальное эндоскопическое закрытие ликворной фистулы (51 год после травмы) у 59-летней женщины.

А. Сагиттальная МРТ показывает выпячивание мозга (стрелка) через основание черепа в полость носа и перелом клиновидной кости.

Б. Эндоскопический вид грыжи мозга (стрелка).

В. Закрытие ликвореи осуществляется свободным мышечным лоскутом и фибриновым клеем (стрелка).

Г. Резецированный фрагмент грыжи мозга.

Транскраниальный доступ к большому дефекту (стрелка) и фистуле, расположенной в правой части передней черепной ямки.

– Также рекомендуем “Алгоритм диагностики и лечения проникающей травмы головы – Европейские рекомендации”

Оглавление темы “Черепно-мозговая травма (ЧМТ).”:

- Алгоритм диагностики и лечения перелома кости черепа – Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения ликворной фистулы (ликвореи) – Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения проникающей травмы головы – Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения эпидуральной гематомы – Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения острой субдуральной гематомы – Европейские рекомендации

- Алгоритм диагностики и лечения паренхиматозного повреждения мозга – Европейские рекомендации

- Особенности черепно-мозговых травм у детей

- Виды травм головы при рождении у детей

- Особенности перелома черепа у новорожденных и грудных детей

- Черепно-мозговые травмы при жестком обращении с детьми

Источник

Ликворея — аномальное явление, которое характеризуется истечением ликвора из черепной полости из-за механического повреждения твёрдой мозговой оболочки и костей основания. Ликвором называют спинномозговую жидкость, постоянно циркулирующую в полостях головного мозга, ликворопроводящих каналах, подпаутинном пространстве спинного и головного мозга. Она выполняет ряд важных функций, обеспечивая защиту последних и поддерживая обменные процессы между мозгом и кровью.

Пройти диагностику и курс лечения ликвореи в Москве приглашает неврологии ЦЭЛТ. Наша клиника является многопрофильном и работает на столичном рынке платных медицинских услуг уже третье десятилетие. Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на постановку точного диагноза и выяснение причины появления проблемы. Наши неврологи и нейрохирурги используют современные методики лечения и проводят его в соответствии с международными стандартами.

Почему развивается ликворея?

Ликворея развивается вследствие нарушения целостности или дефекта твёрдых мозговых оболочек, которое может быть спровоцировано следующим:

- Врождённые аномалии ЦНС, сопряжённые с разрывом оболочек;

- Травматические повреждения костей основания черепа;

- Нарушения целостности костей решётчатой пазухи после хирургического вмешательства или проведения ЛОР-процедур;

- Нейрохирургические операции на мозге, сопровождающиеся наложением швов, через которые может просачиваться спинномозговая жидкость;

- Разрастающиеся новообразования добро- или злокачественной природы, поразившие область возле черепного основания;

- Патологические состояния соединительной ткани, характеризующиеся сильным истончением твёрдом мозговой оболочки.

Ликворея является опасным для здоровья и жизни пациента состоянием, поскольку провоцирует резкое снижение ВЧД и может стать причиной проникновения инфекции в систему кровообеспечения и ликворопроведения спинного и головного мозга. Её тяжёлыми осложнениями могут стать такие заболевания как энцефалит и менингит.

Клинические проявления ликвореи

В зависимости от того, каким именно путём выделяется спинномозговая жидкость, выделяют два вида заболевания:

- Назальная ликворея — спинномозговая жидкость выделяется в область носоглотки, которую раздражает и провоцирует развитие бронхита и кашля. Последний возникает по ночам вследствие попадания ликвора в бронхи и трахею, если больной спит на спине. Другие клинические проявления назальной ликвореи заключаются в ухудшении обонятельной функции, как правило, с одной стороны. Помимо этого, могут наблюдаться и нарушения зрения. Это говорит о том, что имеются повреждения передних отделов черепного основания;

- Ушная ликворея — выделение спинномозговой жидкости происходит через ушные раковины при повреждениях височных костей. Заболевание проявляется снижение слуха и даже полной глухотой. Интенсивность первого зависит от того, насколько интенсивна утрата спинномозговой жидкости.

Что касается общемозговых симптомов ликвореи, то они заключаются в следующем:

- Головные боли сдавливающего характера умеренной интенсивности на фоне заложенности ушей и слабости;

- Состояние апатии, ухудшение памяти касательно текущих событий, пассивное поведение;

- Постоянное ощущение слабости, быстрая утомляемость, неспособность сконцентрировать внимание;

- Постоянное ощущение дискомфорта, подавленность, ощущение страха.

Диагностика ликвореи

Диагностические исследования ликвореи проводятся комплексно и требуют применения целого ряда методик. Они представлены следующим:

- Проведение физикального обследования для выявления очаговой симптоматики;

- Лабораторные исследования крови;

- Риноскопия для диагностики носовой ликвореи;

- Отоскопия для диагностики ушной ликвореи;

- Эндоскопические исследования решётчатой пластинки;

- Краниография;

- Рентгенография придаточных носовых пазух;

- Компьютерная/магнитно-резонансная томография.

Лечение ликвореи в ЦЭЛТ

Наши специалисты разрабатывают тактику лечения ликвореи исходя из результатов диагностических исследований и индивидуальных показаний пациента. Заболевание на начальных стадиях развития при отсутствии показаний к хирургическому вмешательству лечат консервативно, направив усилия на снижение производства ликвора и обеспечения оптимальных условий для заживления повреждённой области мозговой оболочки и восстановления её целостности.

Пациенту назначают специальный режим и рацион питания, исключающий риск запоров. Он должен оставаться в постели в течение десяти-двенадцати дней в положении, при котором потери ликвора снижаются и прекращаются. Помимо этого, ему важно быть максимально осторожным во время кашля и чихания из-за повышения ВЧД. Что касается медикаментозного лечения, то его назначают при инфекциях носовых и ушных путей, при болевой симптоматике, отёках мозга, для профилактики осложнений ЖКТ.

Оперативное вмешательство при ликворее возможно лишь при полной санации придаточных носовых пазух. Его цель заключается в том, чтобы внимательно осмотреть и загерметизировать ликворную фистулу. Показанием служит ликворея, которая не прекращается посредством консервативного лечения.

В отделении неврологии ЦЭЛТ ведут приём неврологи и нейрохирурги с многолетним опытом научной и практической работы. Вы можете записаться к ним на приём онлайн на нашем сайте или, связавшись с нашими операторами: +7 (495) 788 33 88.

Источник

Лечение ликвореи или утечки спинномозговой жидкости (СМЖ)

Послеоперационная ликворея, как правило, проявляется в виде двух последовательных событий. Первый пик наблюдается в течение первых нескольких дней после операции. Он менее выражен, чем второй пик, возникающий на 2-3 неделе послеоперационного периода. Независимо от момента возникновения утечки, она купируется одинаково. Рассматривается любое подозрение на менингит (выраженная головная боль, светобоязнь, ригидность затылочных мышц, лихорадка и т.д.).

При признаках инфекции раннее вмешательство не только снижает осложнения и летальность, но также увеличивает внутричерепное давление, что может поддерживать ликворею.

а) Лечение чрескожной утечки/утечки ликвора из разреза. Истечение ликвора из разреза может быть купировано восстановлением герметичности кожи. Это может быть достигнуто перешиванием раны. Другой эффективный способ достичь герметичности — это применение в ране достаточного количества n-бутил цианакрилата (Dermabond, Ethicon Inc.). Обе эти методики обычно эффективны для обеспечения водонепроницаемого закрытия.

При повышенном внутричерепном давлении, которое может быть следствием нарушения абсорбции ЦСЖ как вспомогательное средство может также применяться давящая повязка. При признаках инфекции или нарушения герметичности раны, пациента следует вернуть в операционную для ревизии раны. В редких случаях может понадобиться люмбальное дренирование.

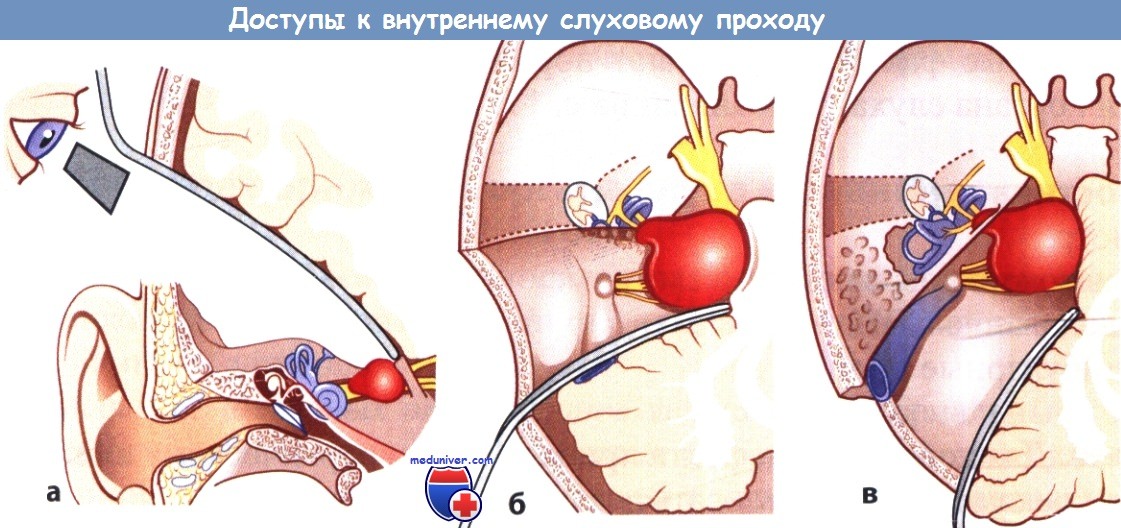

Отологический и нейрохирургический доступы к внутреннему слуховому проходу через среднюю черепную ямку:

а – Транстемпоральный доступ через среднюю черепную ямку.

б, в – Транслабиринтный и ретросигмовидный доступы.

б) Ринорея цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Послеоперационная ринорея ЦСЖ является следствием просачивания спинномозговой жидкости через клетки сосцевидного отростка, достигая носоглотки через евстахиеву трубу. Консервативное лечение, заключающееся в постельном режиме редко эффективно. Если эта ситуация возникает в первые дни после операции, обычно рекомендуется установка люмбального дренажа на пять дней.

Люмбальное дренирование обычно соотносится со скоростью утечки ЦСЖ. Продукция цереброспинальной жидкости соответствует циркадным ритмам при средней скорости продукции 20 мл/ч. Проще всего установить дренаж закрепив его на уровне плеча пациента. При перемещениях трубка зажимается. При наличии люмбального дренажа, пациент, как правило, испытывает головную боль. Следует избегать чрезмерного дренирования ЦСЖ, в целях снижения возможного развития такого осложнения как субдуральная гематома. На это время, как правило, применяется давящая повязка.

Если после постановки люмбального дренажа ликворея сохраняется более пяти дней, то, как правило, для внутренней герметизации цереброспинальной жидкости необходима повторная операция.

Во время ревизии раны по поводу стойкой ликвореи выбор тактики хирургического доступа диктуется состоянием слуховой функции. Если слух сохранен, то процедура выполняется через сформированный ранее подход через мягкие ткани и фокусируется на герметизации каналов утечки ЦСЖ, с особым вниманием к изоляции всех воздушных клеток от полости черепа. Если при предыдущей операции использовался жировой трансплантат, то в рану устанавливается новый жировой трансплантат для купирования ликвореи. Если ликворея требует проведения реоперации, то люмбальный дренаж, как правило, оставляют на несколько дней.

Если слух был утрачен или был принесен в жертву при предыдущей операции, то повторного доступа в полость черепа можно избежать. Friedman et al. пропагандируют облитерацию евстахиевой трубы через эндоуральный подход. По коже наружного слухового прохода выполняется кольцевой разрез. Резецируется кожа глубоких отделов ушного канала и барабанная перепонка. Евстахиева труба обтурируется фасцией и/или мышцей, которыми также заполняются барабанная полость и глубокие отделы наружного слухового прохода. Затем кожа наружного слухового прохода выворачивается и зашивается.

в) Лечение посттравматической ринореи, отореи спинномозговой жидкости (СМЖ). В случаях тупой или проникающей травмы головы, которая приводит к истечению ликвора из уха, прежде всего стабилизируют состояние пациента. Лечение ликвореи может быть проведено параллельно с лечением других неврологических заболеваний. При этом постельный режим часто приводит к прекращению ликвореи как и в послеоперационных ситуациях. Связанное с переломами височных костей истечение СМЖ в большинстве случаев спонтанно прекращается в течение 5-7 дней.

Если ликворея продолжается более семи дней на фоне консервативного лечения, то вопрос о хирургическом вмешательстве может рассматриваться только после того как состояние пациента стабилизировалось.

г) Лечение спонтанной ликвореи. Спонтанная ликворея возникает из-за врожденной тонкости или дегисценций в крыше барабанной полости или из-за грануляций в паутинной оболочке. Как правило, ликворея возникает от случая к случаю, пока анатомический дефект не будет закрыт хирургическим путем. Закрытие может быть выполнено либо через среднюю черепную ямку, либо доступом через сосцевидный отросток. Восстановление таких дефектов крыши барабанной полости предполагает использование комбинации мягких тканей (фасции или надхрящницы) или более жестких тканей, таких как хрящ или кость.

Транссосцевидный доступ может эффективно использоваться для подхода к дефектам в крыше, расположенным кзади от эпитимпанума. Доступ через среднюю ямку должен осуществляться для купирования больших (более 1,5 см в диаметре) дефектов или дефектов, располагающихся кпереди от эпитимпанума.

Наилучший способ справиться с ликвореей — это предотвратить ее возникновение. Сведение послеоперационной ликвореи к минимуму может оказывать существенное влияние на сокращение расходов на лечение при заболеваниях основания черепа. Это достигается путем использования определенных подходов, которые учитывают особенности тканей и перекрытие кожных и мышечных разрезов. Следует уделить внимание потенциальным путям истечения ликвора, клетки височной кости должны окклюзироваться воском, либо мягкими тканями.

При доступах, которые подразумевают ухудшение слуха, блокировка евстахиевой трубы и среднего уха фиброзной тканью снижает риск утечки. Учет множества этих факторов более эффективен, чем использование одного определенного технического приема. При несостоятельности консервативных методов следует выполнить повторную операцию. Профилактика и оперативное лечение ликвореи помогает предотвратить менингит, снизить частоту развития осложнений и летальность, а также сокращает сроки пребывания пациента в стационаре и ускоряет его возвращение в семью и на рабочее место.

Учебное видео – анатомии ликворной системы и желудочков головного мозга

Скачать данное видео и просмотреть с другого видеохостинга можно на странице: Здесь.

– Также рекомендуем “История хирургии височной кости”

Оглавление темы “Хирургия височной кости.”:

- Показания и противопоказания для операции при раке височной кости

- Этапы и техника операции при раке височной кости

- Прогноз рака височной кости

- Профилактика ликвореи или истечения спинномозговой жидкости (СМЖ) после операции

- Диагностика ликвореи или утечки спинномозговой жидкости (СМЖ)

- Лечение ликвореи или утечки спинномозговой жидкости (СМЖ)

- История хирургии височной кости

- Хирургическая анатомия наружной поверхности височной кости

- Сосудистая анатомия височной кости

- Анатомия черепно-мозговых нервов височной кости

Источник