Упражнения после перелома таранной кости

Перелом таранной кости встречается довольно часто. Правильно поставить диагноз и провести соответствующие лечебные мероприятия недостаточно. Важно и то, как пациент будет вести себя в реабилитационный период. От этого зависит эффективность восстановления.

Описание проблемы

Перелом таранной кости опасная травма, трудно поддающаяся диагностике. При отсутствии своевременной терапии может привести к серьезным последствиям.

Затруднения в диагностике связаны с расположением кости между пяточной, берцовой и малоберцовой. Кроме того, она имеет небольшие размеры и к ней не прикреплена ни одна мышца. Тем не менее, без нее работать стопа не будет.

Особенности строения:

- На эту кость приходится самая большая нагрузка, поэтому при значительном ее росте может легко произойти перелом.

- Кость покрывается хрящей тканью, которая занимает большую часть. Если произошло ее повреждение, нарушается подвижность сустава.

- Из-за плохого кровоснабжения период восстановления занимает значительный промежуток времени, может начаться некроз тканей.

- Если таранная кость травмирована это приводит к проблемам окружающих костей и суставов.

Поэтому восстановление кости требуется срочно, даже при малейшем ее повреждении. Чаще всего назначается хирургическое вмешательство. Сама операция должна быть произведена высококлассным хирургом, аккуратно, минимизируя вероятность последующих проблем.

Виды переломов и их причины

Специфика строения кости ведут к тому, что она испытывает постоянные нагрузки. Чтобы возникло повреждение достаточно и не сильного напряжения. Чаще всего причиной перелома становятся: дорожно-транспортные происшествия; падения с высоты; спортивные нагрузки; травмы стопы.

Кроме того, такой перелом является профессиональной травмой танцовщиц и балерин.

Различаются такие виды переломов:

- компрессионный;

- перелом заднего отростка;

- наружного отростка;

- перелом шейки кости;

- с вывихом в суставе и смещением отломков;

К повреждению кости приводят несколько видов нагрузок: осевые, быстрое тыльное сгибание, интенсивные подошвенные изгибы с ротацией стопы.

Признаки перелома таранной кости

Основным признаком являются сильные болевые ощущения, из-за этого стать на ногу практически невозможно. Также в области травмы образуется отек, а сама боль усиливается при движении.

Также имеются дополнительные симптомы при другой локализации травмы. Например, видимая деформация стопы встречается, если есть смещение отломков или повреждение шейки. При этом пальпация сопровождается хрустом.

Травмированные отростка задней части характеризуется болью в области ахиллово сухожилия.

Краевые переломы не сопровождаются выраженным болевым синдромом, симптомы в этом случае похожи на ушиб.

Лечение зависит от места повреждения. При отсутствии смещения накладывают гипс и ограничение на передвижение.

Если имеется изолированный перелом заднего отростка, то период восстановления короче всего несколько месяцев, и повязку гипсовую могут снять через несколько недель. Хуже если имеется перелом шейки со смещением, в таком случае будет операция.

Если имеется поворот или вывих кзади таранной кости, то риск некроза достаточно высок. После того как кость будет вправлена, обязательно ношение гипсовой повязки не менее месяца.

При переломе таранной кости без смещения реабилитация происходит быстрее, так как в этом случае травматологи часто могут обойтись без оперативного вмешательства. Но другое дело, если имеется смещение или обломки. В таком случае хирургия единственный выход. Также в при такой ситуации имеется повышенный риск возникновения инфекции.

Реабилитация после травмы

От того, как пройдет этот период, напрямую зависит качество последующей жизни больного. Как правило, для восстановления используются массажи, выполняются в клинике или дома, гимнастика, физиопроцедуры. Параллельно врач выписывает специальные мази и гели, которыми нужно смазывать кожу в области повреждения.

Важно чтобы не было повышенной нагрузки. Период восстановления занимает до шести месяцев, при этого ежемесячно проводится рентгенографический осмотр. Реабилитация после перелома таранной кости со смещением занимает больше времени, так как нередко подразумевает оперативное вмешательство.

Около месяца занимает срастание таранной кости при травмах без смещения, и в двое больше, со смещением. Нужное время ношения гипса подбирается на основе данных рентгена. После чего проводятся реабилитационные мероприятия, включающая тренировку голеностопа и пальцев ног. Сроки восстановления при переломе таранной кости больше для людей в возрасте. Играет роль и наличие сопутствующих патологий.

В период реабилитации запрещаются движения в травмированном суставе. При этом обязательными к выполнению являются движения пальцами и коленным суставом. Цель подобного мероприятия предотвращение контрактур и восстановление подвижности стопы.

После того, как отечность и боль сходят, вместо гипсовой повязки разрешается использовать гипсовую ленту, ее накладывают на заднюю поверхность стопы.

Массаж способствует восстановлению ноги после травмы. Его можно выполнять самостоятельно, предварительно проконсультировавшись с врачом и профессиональным массажистом. Это поможет восстановить кровообращение и снизить вероятность осложнений.

Высокой эффективностью обладают такие методы лечения, как ЛФК и электрофорез.

Упражнения для восстановления

В период, когда на голеностоп наложена гипсовая повязка физкультура ограничивается упреждениями на суставы пораженной конечности, которые не фиксированы. После того, как гипсовую повязку сняли, добавляются упражнения на голеностопный сустав. Сначала выполняются аккуратно, постепенно увеличивая амплитуду и напряжение мышц.

По мере восстановления подвижности сустава добавляется ходьба на пятках и мысках, на обоих краях стоп, в полуприсяде и по лестницам.

Рекомендуется параллельно использовать механотерапию: велотренажер или качалки для голеностопа. Эффективно посещать бассейн. Под контролем инструктора может быт применена беговая дорожка. Важно чтобы во время всех упражнений сустав был зафиксирован эластичной повязкой.

Прогноз восстановления

Инвалидность при повреждении таранной кости наступает, по статистике, в 30% случаев. Причиной становится деформация сосудов, низкое кровоснабжение и некроз тканей. Чтобы этого избежать, следует вовремя обращаться к врачу для назначения необходимого лечения.

Осложнения перелома

Наиболее опасным осложнением считается полное обездвижение голеностопа. Также часто возникает некроз, который диагностируется только через несколько месяцев. Поврежденные кости могут не срастись.

Реабилитация должна происходить под контролем врача. Рекомендуется умеренные движения и физиотерапия. Способствуют быстрому восстановлению правильное питание и здоровый образ жизни.

Источник

Таранная, или надпяточная, кость является предплюсневой и формирует нижнюю часть голеностопного сустава, соединяясь с большой и малой берцовой костью. В нижней части к таранной кости присоединена пяточная кость, в передней – ладьевидная. Благодаря такому устройству таранная кость равномерно распределяет массу тела человека на всю стопу.

Надпяточная кость достаточно крупная по сравнению с другими костными образованиями предплюсны. Она покрыта хрящевой тканью в гораздо большей степени, чем любая другая кость человеческого скелета – на 60%.

Причины и механизм перелома

Таранная кость состоит из головки, блока и заднего отростка. Головка располагается спереди и соединяется с ладьевидной костью. Блок соединен с латеральной и медиальной лодыжкой. Задний отросток имеет два бугорка, которые разделены сухожилием, отвечающим за сгибание первого пальца стопы. У некоторых людей есть только один бугорок и добавочная таранная кость.

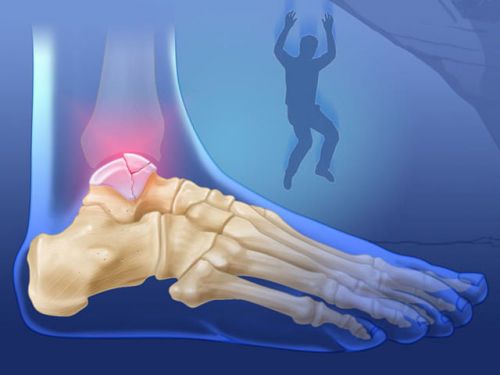

Наиболее часто перелом таранной кости происходит при падении с большой высоты на выпрямленные ноги или в результате автомобильной аварии. Несколько реже такую травму можно получить от прямого удара тупым предметом или на спортивной тренировке.

В очень редких случаях встречается монотравма надпяточной кости, чаще всего она сочетается с переломом кости пятки, а также с различными повреждениями ладьевидной, клиновидной и плюсневой костей.

Когда человек падает с высоты, таранная кость оказывается зажатой между пяточной и большой берцовой костью, и в результате происходит компрессионный, или оскольчатый, перелом

Чрезмерное разгибание ступни приводит к тому, что ломается шейка таранной кости. При сильном сгибании нижней конечности в голеностопном суставе линия разлома проходит в области заднего отростка. В случае одновременного тыльного сгибания и подворота стопы регистрируется перелом латерального бугорка.

Механизм получения такой травмы, как перелом таранной кости стопы, можно разделить на два основных типа:

- сочетание осевой нагрузки и стремительного тыльного сгибания приводит к чрезмерно тесному контакту шейки таранной и большой берцовой кости, а при развороте ноги таранная кость смещается;

- чрезмерное сгибание ноги в голеностопе способствует ротации кости, которая не выдерживает давления и ломается.

Классификация и симптомы

Перелом таранной кости бывает открытым и закрытым, без смещения и со смещением. Последний может сопровождаться подвывихом в подтаранном суставе, вывихом в таранно-ладьевидном либо голеностопном суставе.

Целостность заднего отростка нарушается в основном у спортсменов, преимущественно футболистов. Травма латерального отростка характерна для скейтбордистов. Особенно опасны компрессионные (оскольчатые) повреждения, поскольку высока вероятность развития тяжелых осложнений.

Скейтбординг – красивый, но высокотравматичный вид спорта, который не прощает ошибок

Таранная кость участвует в образовании сразу нескольких суставов, поэтому визуально определить характер повреждения не представляется возможным. Признаки перелома неспецифичны, для постановки точного диагноза необходимо сделать рентген.

Симптомы после перелома таранной кости варьируются в зависимости от локализации повреждения, но есть и ряд общих признаков:

- резкий болевой синдром в нижней части голени, нарастающий при движениях первого пальца, а также при попытках встать на больную ногу;

- припухлость, чаще всего на тыле стопы;

- увеличение в размерах и изменение конфигурации голеностопного сустава;

- при пальпации возникает характерный хруст костных отломков.

Стоит отметить, что отечность является первым признаком серьезной травмы. Пораженная область опухает, краснеет, иногда приобретает синюшный оттенок. Если причиной перелома был удар тяжелым предметом, то повреждаются кровеносные сосуды. Из-за этого появляются подкожные кровоизлияния, синяки и гематомы. Спустя несколько часов после травмы кожные покровы становятся горячими на ощупь.

При переломе заднего отростка болевой синдром локализуется в зоне ахиллова сухожилия. Болезненность вызывают не только движения, но и любые прикосновения к травмированному участку.

Перелом шейки таранной кости характеризуется выраженным положением подошвенного сгибания, при смещении заметна деформация голеностопного сустава. Краевые переломы считаются наиболее легкой травмой, симптомы которой имеют сходство с обычным ушибом. Поэтому пациенты не всегда обращаются к врачу, и кости срастаются неправильно. В результате формируется застарелый перелом, гораздо сложнее поддающийся лечению.

Синдесмоз представляет собой неподвижное сочленение, образованное соединительной тканью. Межкостная мембрана между берцовыми костями повреждается наиболее часто

Больше чем в половине случаев перелом таранной кости сопровождается травмой лодыжки и пяточной кости. Очень редко, но встречается и разрыв синдесмоза, соединяющего мало- и большеберцовую кость.

Возможные осложнения

Отличительной особенностью надпяточной кости является ее недостаточное кровоснабжение, что значительно замедляет восстановительные процессы. Костная ткань недополучает кислород и питание, вследствие чего даже перелом без смещения может осложниться отмиранием клеток.

Возможны и другие негативные последствия:

- стойкий болевой синдром, плохо поддающийся купированию;

- поражения хрящевой ткани, кровеносных сосудов и нервных окончаний;

- нарушение двигательной активности стопы и голеностопа;

- остеомиелит;

- деформирующий артроз;

- асептический некроз.

Асептический, или аваскулярный, некроз возникает при нарушении кровоснабжения головки таранной кости и может быть причиной утраты трудоспособности и инвалидности. Чтобы избежать осложнений, необходимо обязательно обратиться к врачу сразу же после травмы.

Меры первой помощи и диагностика

Неотложная помощь при переломе надпяточной кости осуществляется согласно общим правилам и начинается с обеспечения полной неподвижности пораженной конечности. Любое движение сломанной кости может вызвать болевой шок, потерю сознания и повреждение близлежащих тканей.

Вызвать бригаду скорой помощи необходимо как можно скорее. Ни в коем случае нельзя пытаться самим «двигать» кости, приводя их к правильному положению

Обездвижить конечность можно с помощью шин из подручных материалов. Если это по какой-либо причине невозможно – отсутствует навык подобных манипуляций или мешает страх сделать что-то не так, – нужно усадить пострадавшего так, чтобы голень и пятка лежали на ровной поверхности. Пациент может лежать на кровати с вытянутой ногой или сидеть на одном стуле, а на другой положить ногу.

Любой перелом надпяточной кости требует длительной иммобилизации посредством гипсовой повязки

Только после этого можно снимать обувь и носки (чулки, колготки, гольфы) и при необходимости обрабатывать рану. При открытом переломе возможно кровотечение, которое останавливают при помощи жгута. Затем обрабатывают рану антисептиком и накладывают стерильную повязку.

Сильная потеря крови может иметь весьма серьезные последствия, поэтому остановить кровотечение требуется в первую очередь.

Чтобы снизить болевой синдром, пострадавший может принять анальгетик или средство из группы НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). До приезда медиков к травмированной области прикладывают лед или холодный компресс, держа его по 10 минут с перерывами. Постоянно держать лед на ноге нельзя, чтобы не получить обморожения.

Если есть сомнения, какая именно травма случилась – ушиб, вывих или перелом, то неотложную помощь оказывают, как при переломе. При отсутствии возможности вызова «скорой помощи» больного транспортируют в лечебное учреждение максимально щадящим способом.

Для подтверждения диагноза всем пациентам проводится рентгенологическое исследование в нескольких проекциях. По результатам, которые покажут сделанные снимки, оценивается целостность кости, и составляется лечебный план. При сложных травмах с повреждением суставов и связочного аппарата проводится компьютерная томография или МРТ.

Лечение

Приоритетом для врача является восстановление целостности кости, что достигается с помощью следующих методик:

- иммобилизации конечности;

- закрытой репозиции;

- остеосинтеза.

Перелом без смещения и сильного повреждения кожных покровов лечится консервативным методом. Пациенту накладывается гипс или повязка-сапожок с металлическим супинатором. Конечность при этом должна быть согнута под прямым углом в голеностопе. Гипсовая повязка закрывает область от основания пальцев стопы до начала средней трети голени. Это позволяет обездвижить не только травмированное место, но и близлежащие структуры.

Артродез проводится только в тяжелых случаях, при невозможности сохранения функции кости в полном объеме

Чтобы избежать отечности, пациенту рекомендуется чаще держать ногу на возвышении. В течение как минимум нескольких дней придется принимать обезболивающие или противовоспалительные лекарства.

Продолжительность иммобилизации обычно составляет около месяца, но срок может быть скорректирован в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний и тяжести перелома. При некоторых системных заболеваниях восстановление костной ткани может замедляться.

Когда срастание кости завершается (что подтверждается рентгеновскими снимками), гипс снимают, и начинается реабилитационный период. Нагрузка на стопу увеличивается постепенно, для ускорения восстановительного процесса назначаются физиопроцедуры и массаж. Общая длительность лечения составляет примерно 3 месяца.

Закрытая репозиция проводится только в случае незначительного смещения костей, под внутрикостной анестезией. Пациент ложится на живот и сгибает ногу в коленном суставе. Врач одной рукой оттягивает пятку, а другой рукой сгибает стопу. По достижении необходимого совмещения костей накладывается гипсовая повязка.

Через 1.5 месяца гипс снимают и накладывают новый на такой же срок. После проведения контрольного рентгена врач составляет план реабилитационных процедур.

Хирургическое лечение

Показаниями к оперативному вмешательству являются следующие:

- открытый и компрессионный (многооскольчатый) перелом;

- сдвиг костей более чем на 1 см;

- переломовывихи и вывихи, не подлежащие вправлению закрытым способом;

- тяжелые повреждения связочного аппарата и мягких тканей.

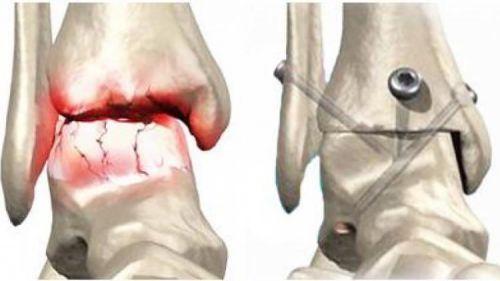

Операция по сопоставлению костей проводится не позднее, чем через 8 часов после получения травмы. В большинстве случаев применяется остеосинтез, исключение составляют мнгогооскольчатые переломы, когда кость сильно раздроблена, а также начавшийся асептический некроз.

Тогда методом выбора становится артродез, в ходе которого отколовшиеся фрагменты удаляются, а голеностопное сочленение замыкается. Минусом артродезирования является полная неподвижность сустава, однако способность к ходьбе сохраняется.

Открытая репозиция костей может проводиться посредством компрессионно-дистракционного аппарата или методом остеосинтеза. В первом случае для фиксации костей применяются спицы Киршнера, во втором – стягивающие винты или небольшие пластины; после операции накладывается гипс.

Перелом таранной кости – это серьезная, хотя и редкая травма. При подозрении на такое повреждение необходимо обязательно посетить травматолога и сделать рентген. Нужно помнить и о мерах первой помощи, неукоснительное выполнение которых способно предотвратить многие осложнения.

Источник

От перелома одной из предплюсневых костей стопы – таранной, не застрахован никто. Случится это может даже в самом раннем возрасте. К примеру, во время игры, когда папа подбрасывает малыша вверх, но в момент, когда его надо словить, ребёнок выскальзывает из рук, приземлятся на пятки и получает перелом таранной кости без смещения.

Происходит это потому что она, с одной стороны, уже к 8 месяцу внутриутробного развития имеет центр окостенения, а с другой, имеет очень сложную конфигурацию и на 70% покрыта суставным гиалиновым хрящом.

Причины сломов таранной кости – спортивные травмы, ДТП, падения с высоты

Информация, фото и видео в этой статье помогут составить представление об осложнениях и, надеемся, стать мощным мотиватором для ответственного подхода к лечению перелома таранной или, как её ещё называют, надпяточной кости.

Посттравматические осложнения

Боль и отёк стопы, самые «лёгкие» из последствий, при нелечении, могут привести к ампутации

Цена несвоевременного обращения за медицинской помощью или последствия перелома таранной кости при несоблюдении терапевтических инструкций и назначений врача – осложнения, в том числе и грозящие инвалидизацией.

Перечислим наиболее характерные:

- неправильное сращение;

- выраженный болевой синдром и постоянная отёчность стопы, длящиеся в течение двух, а возможно и трёх лет, от момента получения повреждения;

- плоскостопие, ведущее к искривлению осанки, которая, в свою очередь, приводит к нарушению работы внутренних органов;

- хромота;

- посттравматический артроз;

- коллапс купола кости;

- частичный или полный аваскулярный некроз костной ткани;

- образование и разрастание пяточных шпор (иногда);

- тугоподвижность в голеностопном, подтаранном и/или таранно-ладьевидном суставах;

- полное обездвиживание стопы, вынуждающее к дорогостоящему эндопротезированию;

- компрамент-синдром – усиление боли-отёк-ишемия близлежащих тканей-некроз-инфекция-контрактуры или ампутация.

Если произошёл перелом таранной кости со смещением, и попытки закрытой репозиции оказались неудачными (подробней читайте тут), необходимо как можно раньше, желательно в течение первых суток, а если возможно, то в течение первых 6 часов, выполнить открытое сопоставление костных обломков и их остеосинтез.

КТ-граммы разных видов переломов надпяточной кости

Оскольчатый перелом таранной кости и перелом заднего отростка таранной кости – самые неопасные виды повреждений. Фрагменты (осколки или отросток) быстро и просто удаляются артроскопом, а для полной реабилитации после этой малоинвазивной операции потребуется всего лишь 2 недели.

Главное вовремя обратиться к врачу, иначе кусочки кости обрастут соединительной тканью, станут причиной постоянного воспаления и будут мешать нормальной работе сустава.

К сведению. Краевой перелом таранной кости со смещением более 1 мм, перелом шейки таранной кости и все её переломо-вывихи – прямые показания к открытой репозиции с остеосинтезом. Например, почти 100% случаев слома шейки, без остеосинтеза или дистракции, заканчиваются образованием ложного сустава.

Особенности ЛФК-лечения и реабилитации

Большинство разновидностей переломов таранной кости требует оперативного вмешательства.

Пример репозиции и фиксации переломо-вывиха таранной кости без смещения

Основная тактика постоперационного лечения перелома таранной кости – ранние движения в повреждённом голеностопе и осторожная поздняя осевая нагрузка на травмированную ногу. Сроки этих двух этапов зависят от видов выполненной репозиции и иммобилизации.

Например, при остеосинтезе, в случае, когда после него выполняется не гипсование, а тугое бинтование, можно и нужно выполнять безнагрузочные движения в голеностопном суставе уже через 7 дней.

Важно! После любого из оперативных вмешательств или гипсования, за исключением артроскопии осколков, нагружать сломанный сустав в полном объёме можно только через 3 месяца.

ЛФК для первого этапа лечения

Одна из уникальных характеристик надпяточной кости – вокруг неё нет мышц. Поэтому, в качестве «компенсации» и для снабжения её питательными веществами и кислородом, природа расположила рядом большое количество артерий.

Кровоснабжение надпяточной кости

При вынужденном неподвижном состоянии голеностопного сустава во время иммобилизации конечности кровоток в них замедляется до минимума. Вот почему количество артрозных изменений и асептического некроза ткани развивается у каждого второго пациента.

Для того, чтобы максимально снизить риски таких осложнений, крайне важно начинать заниматься гимнастикой ЛФК на следующий день после операции или наложения гипса. Упражнения после перелома таранной кости выполняются в комплексе.

Длительность одного занятия ЛФК – 10-15 минут, а их количество в день должно быть достаточно большим – 8-10 раз. Фактически заниматься лёжа в постели предстоит почти каждый час.

В комплекс ЛФК во время полупостельного режима входят следующие упражнения:

- Вдох полной грудью, руки в стороны. На выдохе с силой себя обнять – 12 раз.

- Шевеление пальцами сломанной ноги – 1 минута.

- Прокачка пресса до лёгкого напряжения мышц живота. Садиться полностью не надо. Достаточно тянуться за прямым руками, отрывая от кровати только голову (смотреть на пальцы ног) и лопатки.

- Подтягивание колена к животу (на выдохе) – 6 раз.

- Исходное положение: соединить кисти в «замок». На вдохе, выпятить живот и положить «замок» возле темечка на подушку. На выдохе, втянуть живот в себя, положив на него ладони со скрещёнными пальцами. – 6 раз.

- Плавные подъёмы прямой ноги. 12 раз. Первые 6 повторов постепенно увеличивайте величину подъёма до максимально возможной, а последние 6 раз – уменьшайте.

- Сгибание/разгибание пальцев повреждённой ноги – 12 раз.

- Напряжение четырёхглавой мышцы бедра – 12 раз.

- Отведение прямой ноги в сторону и немного вверх – 6 раз.

- На выдохе, подъём таза вверх, с опорой на здоровую ногу, согнутую в колене. Подколенку сломанной ноги следует положить на здоровое колено. Делать подъёмы до усталости.

- «Велосипед» сломанной ногой или обеими ногами сразу – 1 минута, с перерывами на отдых.

- Повторить упражнение №1.

«Прогулки» на костылях, по ровной поверхности и по лестнице, следует делать 3 раза в день, по 25 минут

Внимание! Начиная с третьего дня после репозиции и фиксации повреждения, больному обязательно нужно заниматься дозированной ходьбой на костылях. Можно ли при этом приступать на сломанную ногу и когда это надо начинать делать? На эти вопросы может ответить только лечащий врач.

Противоотёчный комплекс ЛФК в период реабилитации

Последовательно усложняющийся комплекс упражнений для реабилитации после перелома таранной кости должен быть составлен врачом или методистом ЛФК для каждого больного в индивидуальном порядке.

При этом во внимание принимается много разных факторов:

- вид и степень тяжести перелома;

- разновидность и успешность репозиции;

- форма и длительность иммобилизации;

- наличие патологий, препятствующих нормальной скорости сращения;

- возраст и пол больного, его физическая подготовка и состояние здоровья (хронические заболевания) до получения повреждения.

Отёки стоп очень «не любят» положений, когда их «поднимают вверх»

Предлагаем запомнить комплекс, помогающий бороться с отёчностью стопы. Его надо делать ежедневно, 3 раза в день – во время утренней зарядки, перед обедом и перед сном, в течение одного (!) года, с момента, когда станут доступными движения в голеностопном суставе.

| Описание | Рекомендуемый темп | Дозировка |

| Лежать, положив ноги на возвышение. Угол в тазобедренных суставах должен быть в пределах 120-130°. | 5 минут | |

| Напряжение 4-х главой мышцы бедра. | медленный | 20 раз |

| Сгибание/разгибание стоп. | медленный | 10 раз |

| Сгибание/разгибание пальцев. | медленный | 10 раз |

| Любое дыхательное упражнение. | 1 минута | |

| Сгибание/разгибание пальцев. | средний | 20 раз |

| Круговые движения в голеностопе. | средний | 10 в кажд. сторону |

| Сгибание/разгибание стоп с мах.амплит-й. | средний | 10 раз |

| Касание коленом живота, стопа на себя. | средний | по 10 раз, чередуя |

| Разведение/сведение носков, мах. ротация. | средний | 20 раз |

| Подъём прямой ноги до 90°, носок на себя. | медленный | По 10 раз, чередуя |

| Напряжение 4-х главой мышцы бедра. | медленный | 20 раз |

| Подъём повреждённой ноги до 90°. При движении вверх и вниз двигать голеностопом на себя от себя, сжимая и разжимая пальцы. | средний, с небольшими паузами, если нужен отдых | 10 раз |

| Лежать, подняв ноги вертикально вверх, оперев их на стенку. | 5-10 минут. |

Утром, перед началом выполнения этого комплекса, делайте 5-минутный самомассаж, а вечером массировать голеностоп и подошву следует непосредственно перед отходом ко сну.

Важно! Сразу же после снятия гипса врачи настоятельно рекомендуют первые два месяца бинтовать голеностоп до колена, а затем полгода пользоваться высоким эластичным голеностопником. Кроме этого нужно обязательно носить ортопедические супинаторы и удобную обувь. Делать это надо в течение двух лет.

И в заключение статьи посмотрите небольшое, но очень ёмкое и полезное видео, где доктор Олейник рассказывает о методике оказания доврачебной помощи при травмах голеностопного сустава и что делать, если после лечения возобновился болевой синдром.

Источник