Удлинение и уплощение средней зоны лица свидетельствует о переломе

Удлинение и уплощение средней зоны лица свидетельствует о суббазальном переломе верхней челюсти.

1. Для иммобилизации переломов беззубых челюстей применяется шина

1) Ванкевича;

2) Порта;+

3) Тигерштедта.

2. Для репозиции скуловой кости при ее переломе применяют

1) зажим Кохера;

2) крючок Фарабефа;

3) распатор;

4) шпатель;

5) элеватор Карапетяна.+

3. Для репозиции скуловой кости при ее переломе применяют

1) зажим Кохера;

2) крючок Лимберга;+

3) крючок Фарабефа;

4) распатор;

5) шпатель.

4. Для фиксации фрагментов нижней челюсти используются внеротовые аппараты

1) аппарат Збаржа;

2) аппарат Рудько;+

3) шина Порта.

5. Дополнительный метод исследования переломов костей лицевого скелета

1) биопсия;

2) радиоизотопное исследование;

3) рентгенография;+

4) цитологическое исследование;

5) электроодонтодиагностика.

6. К механическим травмам челюстно-лицевой области по направлению щели перелома относится

1) закрытая;

2) зигзагообразная;

3) оскольчатая;+

4) открытая.

7. Минипластины для остеосинтеза переломов челюстей изготавливаются

1) из алюминия;

2) из бронзы;

3) из стали;

4) из титана.+

8. Минипластины к отломкам челюстей фиксируют

1) проволочной лигатурой;

2) спицей;

3) шурупами.+

9. Мышца, опускающая нижнюю челюсть

1) грудино-ключично-сосцевидная;

2) двубрюшная;+

3) круговая мышца рта;

4) мышца, поднимающая угол рта;

5) собственно жевательная.

10. Мышца, поднимающая нижнюю челюсть

1) грудино-ключично-сосцевидная;

2) двубрюшная;

3) круговая мышца рта;

4) мышца, поднимающая угол рта;

5) собственно жевательная.+

11. Мышца, поднимающая нижнюю челюсть

1) височная;+

2) грудино-ключично-сосцевидная;

3) двубрюшная;

4) круговая мышца рта;

5) мышца, поднимающая угол рта.

12. Нарушение функций черепно-мозговых нервов, как правило, происходит

1) при отрыве альвеолярного отростка;

2) при суббазальном переломе верхней челюсти;+

3) при суборбитальном переломе верхней челюсти.

13. Обязательным симптомом перелома основания черепа является

1) кровотечение из наружного слухового прохода;

2) кровотечение из носа;

3) ликворея;+

4) патологическая подвижность верхней челюсти;

5) патологическая подвижность нижней челюсти.

14. Ортопедический метод иммобилизации переломов верхней челюсти

1) аппарат Збаржа;

2) дуга Энгля;

3) наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой;+

4) остеосинтез.

15. Основные жалобы при переломе верхней челюсти:

1) боль, сухость во рту, кровоподтеки;

2) нарушение прикуса, боль, припухлость;+

3) резкая светобоязнь, боль, снижение слуха.

16. Основные жалобы при переломе нижней челюсти:

1) боль, сухость во рту, кровоподтеки;

2) нарушение прикуса, боль, припухлость;+

3) резкая светобоязнь, боль, снижение слуха.

17. Основные симптомы перелома костей скулоглазничного комплекса:

1) гематома скуловой области, головокружение;

2) деформация носа, гематома;

3) кровоизлияние в нижнее веко, кровотечение;

4) кровотечение из носа, головокружение;

5) уплощение скуловой области, диплопия.+

18. Основные симптомы перелома скуловой кости

1) гематома скуловой области, головокружение;

2) деформация носа, гематома;

3) кровоизлияние в нижнее веко, кровотечение;

4) кровотечение из носа, головокружение;

5) симптом «ступени», затрудненное открывание рта.+

19. Основным симптомом перелома верхней челюсти является

1) головная боль;

2) носовое кровотечение;

3) патологическая подвижность верхнечелюстных костей;+

4) патологическая подвижность нижней челюсти;

5) разрывы слизистой оболочки альвеолярных отростков.

20. Основным симптомом перелома нижней челюсти является

1) головная боль;

2) носовое кровотечение;

3) патологическая подвижность верхнечелюстных костей;

4) патологическая подвижность нижней челюсти;+

5) разрывы слизистой оболочки альвеолярных отростков.

21. Перелом костей основания черепа, как правило, происходит

1) при отрыве альвеолярного отростка;

2) при суббазальном переломе верхней челюсти;+

3) при суборбитальном переломе верхней челюсти.

22. Под действием тяги жевательных мышц смещение верхней челюсти при суборбитальном переломе происходит

1) кверху и вперед;

2) книзу и кзади;+

3) латерально и кверху;

4) медиально и вперед.

23. Под действием тяги жевательных мышц смещение нижней челюсти при двухстороннем ангулярном переломе происходит

1) кверху и вперед;

2) книзу и кзади;+

3) латерально и кверху;

4) медиально и вперед.

24. После наложения бимаксиллярных шин с зацепными петлями резиновые кольца (тягу) меняют

1) 2 раза в неделю;

2) 3 раза в месяц;

3) ежедневно;

4) ежемесячно;

5) еженедельно.+

25. Причина возникновения диплопии при переломе скуловой кости

1) воспалительная реакция;

2) интраорбитальная гематома;

3) смещение глазного яблока;+

4) травма глазного яблока;

5) травма зрительного нерва.

26. Причина затруднения открывания рта при переломе скуловой кости

1) воспалительная реакция;

2) гематома;

3) смещение отломков.+

27. Симптом нагрузки при переломах верхней челюсти определяется давлением

1) на крючок крыловидного отростка снизу вверх;+

2) на подбородок при полуоткрытом рте снизу вверх;

3) на подбородок при сомкнутых зубах снизу вверх;

4) на скуловые кости снизу вверх.

28. Симптом нагрузки при переломах нижней челюсти определяется давлением

1) на крючок крыловидного отростка снизу вверх;

2) на подбородок при полуоткрытом рте снизу вверх;+

3) на подбородок при сомкнутых зубах снизу вверх;

4) на скуловые кости снизу вверх.

29. Синоним перелома верхней челюсти по Ле Фор I

1) отрыв альвеолярного отростка;+

2) суббазальный;

3) суборбитальный.

30. Синоним перелома верхней челюсти по Ле Фор II

1) отрыв альвеолярного отростка;

2) суббазальный;

3) суборбитальный.+

31. Синоним перелома верхней челюсти по Ле Фор III

1) отрыв альвеолярного отростка;

2) суббазальный;+

3) суборбитальный.

32. Удлинение и уплощение средней зоны лица свидетельствует о

1) переломе альвеолярного отростка верхней челюсти;

2) переломе нижней челюсти;

3) суббазальном переломе верхней челюсти;+

4) суборбитальном переломе верхней челюсти.

33. Характерный симптом при двухстороннем переломе мыщелкового отростка нижней челюсти

1) изменение прикуса моляров с противоположной стороны от перелома;

2) изменение прикуса моляров со стороны перелома;

3) кровотечение из носа;

4) открытый прикус;+

5) разрыв слизистой альвеолярного отростка.

34. Характерный симптом при одностороннем переломе мыщелкового отростка нижней челюсти

1) изменение прикуса моляров с противоположной стороны от перелома;+

2) изменение прикуса моляров со стороны перелома;

3) кровотечение из носа;

4) открытый прикус;

5) разрыв слизистой альвеолярного отростка.

35. Хирургическо-ортопедический метод иммобилизации переломов верхней челюсти

1) дуга Энгля;

2) метод Адамса;+

3) наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой;

4) остеосинтез.

Источник

Клиника и диагностика травм челюстно-лицевой области

а) Жалобы при травме челюстно-лицевой области. Пациенты с травмой челюстно-лицевой области обычно обращаются к врачу с жалобами на боль, отечность, кровоизлияние в месте травмы. При открытых переломах обычно имеется кровотечение из раны.

У пациентов со смещенными переломами имеется асимметрия лица, изменение нормальной формы лицевого скелета. Переломы лобной пазухи и носо-глазнично-решетчатого комплекса могут сопровождаться риноликвореей, которую следует дифференцировать от простых выделений из носа. При переломах носо-глазнично-решетчатого комплекса появляется телекантус, уплощается спинка носа.

Закругление медиального угла глаза и выбухание слезного мясца являются признаками разрыва медиального сухожилия век. При обструкции носо-слезного протока возникает эпифора. Пациенты с переломами глазницы могут жаловаться на двоение в глазах, боль при движении глазным яблоком, снижение остроты зрения. Отечное, напряженное глазное яблоко может свидетельствовать о внутриглазничной гематоме.

Онемение средней зоны лица возникает при повреждении подглазничного нерва. При переломах скуловой дуги со смещением отломков часто развивается тризм, т.к. костные отломки препятствуют сокращению жевательной и височной мышц. Вследствие смещения и ротации скуловых костей средняя зона лица становится более плоской. Переломы верхней и нижней челюстей сопровождаются нарушениями прикуса, тризмом, болью при открывании рта.

а) Контроль проходимости дыхательных путей. Нарушение проходимости дыхательных путей может возникнуть вследствие непосредственной травмы гортани, обструкции их инородными телами (включая попавшие в дыхательные пути зубы или костные отломки), активного кровотечения из области верхних дыхательных путей. Восстановление дыхания осложняется тем, что примерно у 10% пациентов с травмой челюстно-лицевой области также имеется повреждение шейного отдела позвоночника.

При оскольчатых переломах нижней челюсти может нарушаться поддерживающая функция подъязычно-нижнечелюстного комплекса, в результате чего наблюдается птоз и западение языка. В последнем случае временно восстановить проходимость дыхательных путей можно выдвижением вперед нижней челюсти.

Типы перелома по Le Fort.

Отличительными характеристиками каждого типа являются перелом грушевидной апертуры (LeFort I),

нижней глазничной дуги (LeFort II) и скуловой дуги (LeFor III).

б) Кровотечение. Обильное кровоснабжение головы и шеи может стать причиной массивной и быстрой кровопотери. Впрочем, локализация травмы чаще всего позволяет выполнить непосредственное прижатие сосуда для остановки кровотечения. Перевязывать или коагулировать кровоточащий сосуд нужно только под контролем зрения, чтобы избежать повреждения расположенных рядом структур.

в) Травмы глазного яблока. У всех пациентов с переломами глазницы или ранениями в окологлазничной области нужно подозревать травму глазного яблока, признаками которой являются боль, снижение зрения, появление «мушек» перед глазами. Во время проведения неврологической части обследования нужно оценить состояние органа зрения (острота зрения, реакция зрачка на свет и аккомодацию, объем движений глазного яблока, его расположение). При обнаружении отклонений от нормы требуется консультация офтальмолога, который оценивает состояние сетчатки и измеряет внутриглазное давление.

К травмам, которые требуют оказания экстренного лечения офтальмолога, и могут привести к необратимым нарушениям относятся травмы роговицы и склеры, дислокация хрусталика, тяжелая гифема, острая глаукома, отслойка сетчатки. Слепота при первичном осмотре встречается редко, но является очень неблагоприятным прогностическим фактором в отношении восстановления зрения. Если при первичном осмотре восприятие света у пациента было сохранено, но впоследствии зрение стало резко ухудшаться, лечение должно быть максимально интенсивным.

Наиболее часто такую клиническую картину вызывает травматическая невропатия зрительного нерва, вызванная сдавлением нерва ретробульбарной гематомой, костным отломком или отечными тканями.

Травма медиальной связки глаза при переломах носо-глазнично-решетчатого комплекса III типа ведет к развитию телекантуса (увеличение дистанции между глазами). Также возможно округление медиального угла глаза, иногда встречается эпифора (повреждение носослезного протока). Резкое повышение внутриглазничного давления при взрывном переломе орбиты ведет к энофтальму. Из-за ограничения подвижности мышц глазного яблока развивается диплопия.

г) Ликворея. У пациентов с черепно-лицевой травмой или с высокими переломами верхней челюсти требуется исключение ликвореи, характерными признаками которой являются прозрачные или слизисто-геморрагические выделения из носа, аносмия, солоноватый привкус во рту. При риноликворее субарахноидальное пространство сообщается с внешней средой. Поскольку дно переднего основания черепа очень тонкое; а крыша полости носа и ситовидная пластинка располагаются вблизи от твердой мозговой оболочки, костные отломки могут достаточно легко проникать в субарахноидальное пространство.

Чаще всего риноликворея возникает при переломах по Le Fort I и II, переломах носо-глазнично-скулового комплекса, крыши глазницы, при переломах задней стенки лобной пазухи со смещением отломков. При лабораторном исследовании ликвора определяется низкое количество белка, отсутствие муцина, наличие глюкозы (уровень близок к глюкозе плазмы). Золотым стандартом определения ликвора является исследование на β2-трансферрин, но его определение занимает больше времени, чем определение содержания глюкозы. Большинство травматических ликворных фистул разрешаются самостоятельно, требуется лишь постельный режим. Если фистула сохраняется, локализовать ее уровень помогает выполнение КТ с контрастированием метризамидом.

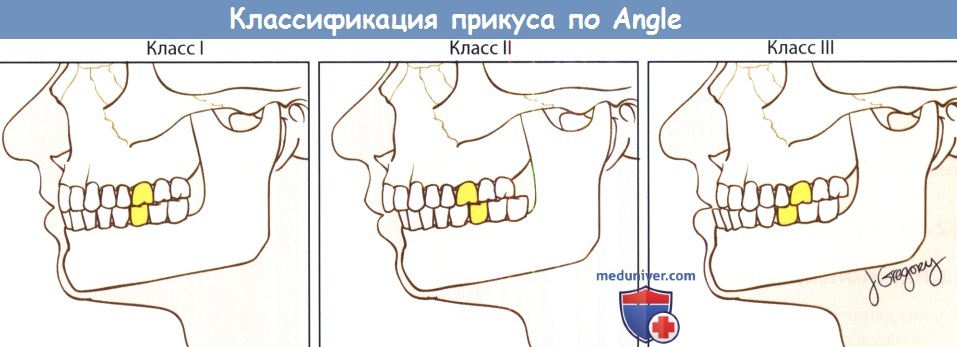

Классификация прикуса по Angle.

Нормальный прикус соответствует I классу (мезиощечный бугор первого верхнего моляра попадает на мезиощечную борозду первого нижнего моляра).

При II классе прикуса бугор по отношению к борозде смещен мезиально как минимум на ширину премоляра.

При III классе бугор смещен дистально.

д) Прикус. Прикусом называют сомкнутое положение задних жевательных и передних резцовых поверхностей зубов верхней и нижней челюсти. Нарушение прикуса является признаком травмы или перелома зубочелюстной системы. В основе классификации прикуса по Angle лежит соотношение друг с другом первых моляров. При нормальном (I класс) прикусе мезиощечный (передний латеральный) бугор верхнего моляра соприкасается с мезио-щечной бороздой нижнего моляра. При II классе нижней моляр смещается дистально (кзади), при III классе он смещается мезиально (кпереди).

К типичным нарушениям прикуса при переломах челюстно-лицевой области относятся: открытая передняя окклюзия (расхождение между передними нижними и верхними зубами), которая свидетельствует либо о том, что сломанная верхняя челюсть сместилась кверху, либо о том, что сломаны оба мыщелка нижней челюсти; открытая задняя окклюзия (промежуток между задними верхними и нижними зубами), часто сопровождающая односторонний перелом мыщелка нижней челюсти; боковая окклюзия (смещение зуба медиальнее или латеральнее от нормального положения), что свидетельствует либо о переломе нижней челюсти, либо об оскольчатом переломе верхней челюсти и твердого неба.

Травма лицевого нерва может возникнуть вследствие проникающей травмы области прохождения основного ствола или дистальных веточек нерва, либо при переломе височной кости, захватывающем канал лицевого нерва. При проникающих ранениях лица в области верхнего края жевательной мышцы возможно повреждение слюнной железы, которое проявляется либо прекращением выделения слюны, либо появлением кровянистых выделений из выводного протока железы.

е) Обследование при травме челюстно-лицевой области. Из лабораторных методов исследования при травме челюстно-лицевой области выполняется общий анализ крови (оценка уровня кровопотери) и биохимический анализ крови (наличие ацидоза, нарушения баланса электролитов), при массивном кровотечении определяется группа крови, проводятся пробы на совместимость.

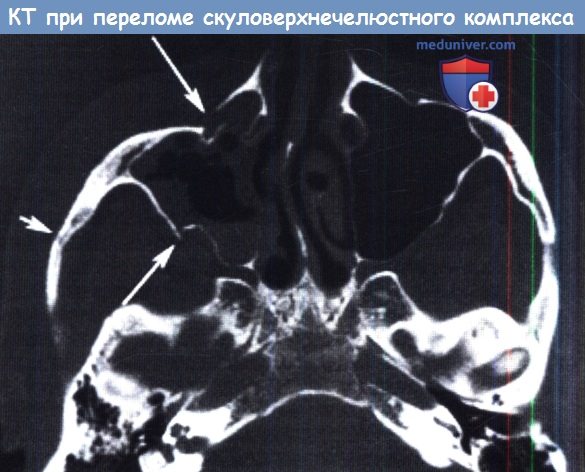

До каких-либо манипуляций с шеей необходимо выполнить рентгенографию шейного отдела позвоночника. Золотым стандартом диагностики большинства переломов костей лицевого скелета является компьютерная томография (КТ) в аксиальной и фронтальной проекциях. Обширные переломы костей лица удобно оценивать на трехмерных КТ-реконструкциях. В качестве скринингового инструмента до сих пор используются простая рентгенография, но КТ позволяет получить гораздо больше информации. Панорамные рентгенограммы зубов (ортопантомограммы) весьма информативны у пациентов с переломами нижней челюсти, с их помощью можно оценить и состояние костей лицевого скелета, и состояние зубов.

Пациентам без сознания, при высокоскоростных повреждениях или при подозрении на повреждение позвоночника выполняется рентгенография шейного отдела позвоночника. При подозрении на повреждение сосудов выполняется КТ-ангиография или стандартная ангиография.

Всем пациентам с переломами челюстно-лицевой области (кроме изолированных переломов нижней челюсти) требуется консультация офтальмолога для исключения повреждения глазного яблока и отслойки сетчатки, а также для того, чтобы задокументировать остроту зрения.

КТ в аксиальной проекции. Перелом правого скуловерхнечелюстного комплекса с переломом передней стенки верхнечелюстной пазухи (длинная стрелка),

заднелатеральной стенки пазухи (средняя стрелка) и скуловой дуги (короткая стрелка).

Для определения целостности медиальной связки век у пациентов с переломом носо-глазнично-решетчатого комплекса используется тракционный тест. Для его проведения нужно сместить край нижнего века в латеральном направлении, если при этом сухожилие легко смещается, вероятен его разрыв.

При подозрении на перелом нижней челюсти проводится «проба шпателем». Пациента просят плотно закусить шпатель. При переломе нижней челюсти сильно захватить шпатель не получится из-за боли.

ж) Дифференциальный диагноз. Различные варианты переломов могут при осмотре выглядеть примерно одинаково. Точный диагноз необходим для выбора тактики лечения. Например, и перелом костей носа, и перелом носо-глазнично-решетчатого комплекса может проявляться уплощением спинки носа, при этом во втором случае может иметься разрыв сухожилия медиального века, с необходимостью хирургического лечения, во втором случае, возможно, понадобится проведение мероприятий по поводу риноликвореи. Нарушения прикуса по открытому типу могут возникать как при переломах обоих мыщелковых отростков, так и при переломах твердого неба, но лечение при них, очевидно, будет разным.

При переломах нижней челюсти в области симфиза обычно бывает достаточно лишь жесткой фиксации, но достаточно часто они сочетаются с переломом противоположного мыщелкового отростка, который, в свою очередь, требует открытого или закрытого сопоставления костных отломков.

– Также рекомендуем “Лечение травм челюстно-лицевой области”

Оглавление темы “Травмы головы и шеи. Новообразования кожи”:

- Лечение травм и ранений лица

- Классификация травм челюстно-лицевой области

- Клиника и диагностика травм челюстно-лицевой области

- Лечение травм челюстно-лицевой области

- Методы лечения и коррекции рубцов на коже

- Классификация, клиника, диагностика и лечение розацеа

- Советы по осмотру кожи на голове и шее

- Клиника, диагностика и лечение себорейного кератоза лица

- Клиника, диагностика и лечение гиперплазии сальных желез лица

- Клиника, диагностика и лечение трихоэпителиомы лица

Источник

a. головная боль

b. носовое кровотечение

c. патологическая подвижность нижней челюсти

d. + патологическая подвижность верхнечелюстных костей

e. разрывы слизистой оболочки альвеолярных отростков

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

a. головная боль

b. носовое кровотечение

c. + патологическая подвижность нижней челюсти

d. патологическая подвижность верхнечелюстных костей

e. разрывы слизистой оболочки альвеолярных отростков

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

a. боль, сухость во рту, кровоподтеки

b. + нарушение прикуса, боль, припухлость

c. резкая светобоязнь, боль, снижение слуха

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

a. боль, сухость во рту, кровоподтеки

b. + нарушение прикуса, боль, припухлость

c. резкая светобоязнь, боль, снижение слуха

СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР II

a. суббазальный

b. + суборбитальный

c. отрыв альвеолярного отростка

СИНОНИМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ФОР I

a. + суббазальный

b. суборбитальный

c. отрыв альвеолярного отростка

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ СУБОРБИТАЛЬНОМ ПЕРЕЛОМЕ ПРОИСХОДИТ

a. + книзу и кзади

b. кверху и вперед

c. медиально и вперед

d. латерально и кверху

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯГИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ СМЕЩЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ АНГУЛЯРНОМ ПЕРЕЛОМЕ ПРОИСХОДИТ

a. + книзу и кзади

b. кверху и вперед

c. медиально и вперед

d. латерально и кверху

УДЛИНЕНИЕ И УПЛОЩЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПЕРЕЛОМЕ

a. нижней челюсти

b. + суббазальном верхней челюсти

c. суборбитальном верхней челюсти

d. альвеолярного отростка верхней челюсти

ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА, КАК ПРАВИЛО, ПРОИСХОДИТ

a. при отрыве альвеолярного отростка

b. + при суббазальном переломе верхней челюсти

c. при суборбитальном переломе верхней челюсти

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ, КАК ПРАВИЛО, ПРОИСХОДИТ

a. при отрыве альвеолярного отростка

b. + при суббазальном переломе верхней челюсти

c. при суборбитальном переломе верхней челюсти

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ

a. + ликворея

b. кровотечение из носа

c. кровотечение из наружного слухового прохода

d. патологическая подвижность верхней челюсти

О НАЛИЧИИ ЛИКВОРЕИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА ИЛИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

a. симптом Малевича

b. положительная реакция Вассермана

c. + положительный тест двойного пятна

d. снижение количества альбуминов в крови

e. наличие крепитации в области сосцевидных отростков

СИМПТОМ НАГРУЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ

a. на скуловые кости снизу вверх

b. на подбородок при сомкнутых зубах снизу вверх

c. на подбородок при полуоткрытом рте снизу вверх

d. + на крючок крыловидного отростка снизу вверх

СИМПТОМ НАГРУЗКИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ НА

a. скуловые кости снизу вверх

b. подбородок при сомкнутых зубах снизу вверх

c. + подбородок при полуоткрытом рте снизу вверх

d. крючок крыловидного отростка снизу вверх

ОСЛОЖНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ

a. периостит

b. фурункулез

c. рожистое воспаление

d. + нагноение костной раны

МЫЩЦЫ, ОПУСКАЮЩИЕ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ

a. + двубрюшная

b. круговая рта

c. поднимающая угол рта

d. собственно жевательная

e. грудино-ключично-сосцевидная

f. + челюстно-подъязычная

МЫЩЦА, ОПУСКАЮЩАЯ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ

a. круговая рта

b. поднимающая угол рта

c. собственно жевательная

d. + подбородочно-подъязычная

e. грудино-ключично-сосцевидная

МЫЩЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ

a. + височная

b. круговая рта

c. поднимающая угол рта

d. подбородочно-подъязычная

e. грудино-ключично-сосцевидная

МЫЩЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ

a. круговая рта

b. поднимающая угол рта

c. + наружная крыловидная

d. подбородочно-подъязычная

e. грудино-ключично-сосцевидная

МЫЩЦА, ПОДНИМАЮЩАЯ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ

a. круговая рта

b. поднимающая угол рта

c. + внутренняя крыловидная

d. подбородочно-подъязычная

e. грудино-ключично-сосцевидная

ПОЗДНЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ

a. периостит

b. фурункулез

c. рожистое воспаление

d. + травматический остеомиелит

МЕТОД ФИЗИОТЕРАПИИ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УСКОРЕНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЛОМКОВ В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ЧЕЛЮСТИ

a. массаж

b. парафинотерапия

c. электрофорез с лидазой

d. + ультрафонофорез с метилурацилом

Источник