Тугоподвижные переломы челюстей

Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.Переломы костей нельзя рассматривать только как повреждение костной ткани, нарушение ее целости и анатомической формы. При современном состоянии учения о травматологии лечат не перелом кости, а травмированный орган. При переломе кости, даже не сопровождающемся нарушением целостности покровных тканей, наблюдается ряд патологических изменений тканей, окружающих поврежденную кость, как-то: травматическая гипертония, нарушение кровообращения, повышенная рефлекторная возбудимость мускулатуры и ряд других изменений, отражающихся на физиологических свойствах поврежденного органа и подлежащих учету врача при лечебных мероприятиях. Поэтому при переломах челюстей различают два момента — патологоанатомический и патофизиологический. Патологоанатомический момент заключается в воздействии внешней силы, превышающей пределы эластичности костей и нарушающей ее непрерывность. В кости, как во всяком твердом теле, действует сила сцепления между молекулами, или так называемое межмолекулярное напряжение. Эта сила имеет определенный предел. Если этот предел превышается вследствие действия внешней силы на кость путем сжатия, растяжения или сдвигания, то связь между молекулами прерывается и получается сплющивание, разрыв или перелом кости. Таков вкратце механизм нарушения анатомической целости кости. Патофизиологический момент заключается в механизме смещения отломков челюсти. Переломы различают в зависимости от этиологии, характера перелома, линии перелома и других признаков. В зависимости от этиологического фактора переломы делятся на травматические и патологические.

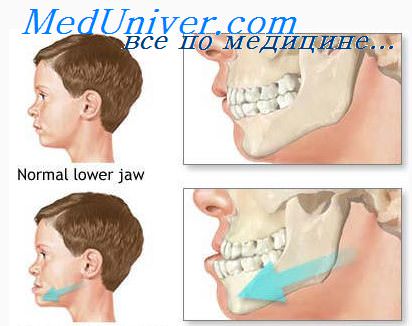

Патологический перелом может произойти вследствие болезненного процесса, протекающего в кости (остеомиелит, новообразование, туберкулез, сифилис и т. д.). Так, например, нередко при поражении остеомиелитом нижнечелюстной кости последняя разрушается из-за обширной секвестрации, вследствие чего может произойти самопроизвольный или спонтанный перелом челюсти Переломы бывают также полные и неполные. Полным называется перелом с нарушением непрерывности поврежденной челюсти. К неполным переломам челюстей относятся вдавления, отломы, трещины. Переломы делятся также на закрытые и открытые. При закрытых переломах кожные покровы и слизистая не повреждены. Если же целость внешних покровов нарушена травмирующим агентом или острым краем отломков кости, значит имеется открытый перелом. Открытые переломы всегда инфицированы и характеризуются, как правило, более тяжелой клинической картиной, чем закрытые. Переломы тела нижней челюсти и альвеолярных отростков обеих челюстей почта всегда бывают открытыми, ибо слизистая оболочка, покрывающая кость, очень плотно соединена с надкостницей и в большинстве случаев вместе с переломом кости нарушается целость слизистой оболочки. Огнестрельные переломы челюстей часто бывают оскольчатые и осложненные костными дефектами разной величины. В зависимости от числа отломков переломы бывают одинарные, двойные, тройные и множественные. Д. А. Энтин в зависимости от локализации различает на нижней челюсти срединные переломы, расположенные в области центральных резцов, ментальные или боковые переломы в области клыков или ментальных отверстий, ангулярные (угловые) или антиангулярные — в области угла нижней челюсти или впереди угла челюсти, пришеечные (цервикальные), расположенные в области шейки суставного отростка. На верхней челюсти в зависимости от линии слабости различают три типа переломов, происходящих от механических повреждений и описанных Лефором. Первый тип — неполный поперечный перелом — характеризуется горизонтальным переломом тела верхней челюсти. Линия перелома проходит по нижней линии слабости над альвеолярным отростком и над твердым небом горизонтально назад от нижней части грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. Второй тип — полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями. Линия перелома проходит через носовые кости, дно глазницы, крыловидный отросток, между скуловой костью и скуловым отростком верхней челюсти. Третий тип — полный отлом верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями. Линия перелома, так же как и при втором типе, проходит через корень носа, но в этом случае граница перелома направляется от нижней глазничной щели поперечно через глазницу кнаружи через край орбиты, проходит выше скуловой кости и через скуловую дугу. Переломы третьего типа сопровождаются повреждением основания черепа. И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на следующие трупы: переломы альвеолярного отростка, переломы суборбитальные, орбитальные, или суббазальные, и переломы отдельных костей лицевого скелета. В основу своей классификации И. Г. Лукомский кладет близость расположения перелома к основанию черепа. Суборбитальные переломы проходят ниже инфраорбитального отверстия. Они делятся на линейные, дырчатые и оскольчатые. Если линия перелома проходит под основанием или вблизи основания черепа, то переломы называются суббазальными, или орбитальными. Переломы на обеих челюстях могут быть еще разделены на переломы с дефектами и без дефектов костной ткани; переломы в пределах зубного ряда и за пределами зубного ряда; переломы челюстей с зубами, сохранившимися на обоих отломках, с сохранившимися зубами на одном отломке и с беззубыми отломками, и, наконец, могут быть еще комбинированные переломы нижней и верхней челюстей (Б. Н. Бынин). Деление переломов по признаку наличия зубов на отломках имеет большое клиническое значение. Наличие зубов значительно облегчает постановку диагноза и лечение больного. Врач-стоматолог благодаря наличию зубов имеет часто возможность легко и безошибочно без рентгеновского снимка поставить диагноз, определить локализацию перелома, характер смещения и т. д. Еще более важное значение имеет наличие зубов для лечения перелома. Наличие зубов избавляет врача-стоматолога от необходимости прибегать к созданию опорных пунктов в толще кости с целью вытяжения. Они служат сами опорными пунктами для иммобилизации и вправления отломков. – Также рекомендуем “Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.” Оглавление темы “Устранение аномалий прикуса.”: |

Источник

- Стоматология

- Ортопедическая стоматология

- Зуботехническое дело в стоматологии.

Фор (Le Fort) различает зри типа неогнестрельных переломов верхней челюсти:

I тип – неполный или горизонтальный перелом тела верхней челюсти,

П тип – полный озрыв верхней челюсти с носовыми костями,

III тип – полный отрыв верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями.

Основными симптомами переломов верхней челюсти является нарушение смыкания зубов за счет смещения отломков.

Для лечения двусзоронних переломов используют проволочную шину, предложенную Я. М. Збаржем (рис. 170).

Рис. 170. Гнутая проволочная шина Збаржа

Для ее изготовления берут алюминиевую проволоку длиной 75-80 см. С каждой стороны концы проволоки длиной

15 см загибают навстречу друг другу и скручивают в виде спирали. Угол между длинными осями проволоки не должен превышать 45°.

Витки одного конца идут по часовой, а другого – против часовой. Образование витых отростков считается законченным тогда, когда средняя часть проволоки между последними витками равна расстоянию между премолярами. Эта часть в дальнейшем является передней частью назубной шины. Боковые части изгибают из свободных концов проволоки. Внутриротовую часть шины укрепляют к зубам лигатурной проволокой после вправления отломков.

Внеротовые отростки отгибают вверх, к голове, так, чтобы они не касались лица. После этого накладывают гипсовую повязку, в которую припасовывают концы проволочных отростков.

Лечение переломов верхней челюсти со смешением отломков книзу, при неповрежденной нижней челюсти, можно провести с помошыо збодесневой шины Вебера (рис. 171).

На верхнюю челюсть по оттиску получают модель. Из проволоки диаметром 0,8 мм изгибают каркас, охватывающий .воими дугами зубной ряд со всех сторон и отстоящий от зубов на 1,0 мм. Чтобы шина не оседала под действием жевательного давления, через межзубные промежутки (контакты) на жевательной поверхности зубов пропускают про-

волочные перемычки (по 2-3 на каждой стороне). Их делают длиннее требуемых, а свободные концы после пайки не обрезают, чтобы концы надежно фиксировали каркас на установленном месте после выплавления воска из кюветы.

К наружной поверхности каркаса припаивают или приваривают овальные трубки диаметром 3-4 мм, служащие втулками для внеротовых рычагов. В области клыков рычаги имеют крутой поворот назад, к ушной раковине. К рычагам или стержням припаивают тонкую проволоку, изогнутую волнообразно для соединения резиновыми тягами с головной повязкой.

После изготовления каркаса моделируют шину воском, закрывая зубы до окклюзионной поверхности. Последние оставляют открытыми для контроля смыкания зубов. Базис покрывает верхнюю челюсть с вестибулярной стороны до переходной складки, покрывает твердое небо. Проволочный каркас должен располагаться в толще базиса. При наличии поднутрений базис утолщают или укладывают его на изоляцию. Втулки заполняют гипсом или вставляют в них деревянные вкладыши во избежание заполнения пластмассой. В кювету гипсуют обратным способом. Тестообразную пластмассу сначала в небольшом количестве подкладывают под каркас в переднем участке, затем сверху каркаса. Сложенные части кюветы ставят под пресс и медленно прессуют, чтобы не выжать проволочный каркас за пределы пластмассы. После замены воска на пластмассу горячей полимеризацией, удаляют грат, обрезают концы проволочных перемычек, шину обрабатывают, шлифуют и полируют.

При применении вместо базисной быстротвердеющей пластмассы проволочный каркас помещают на модель и моделируют шину не воском, а пластмассой. Полимеризацию проводят в экспресс полимеризаторе.

Готовую шину с помощью внеротовых рычагов или стержней соединяют с головной повязкой.

При двустороннем переломе верхней челюсти и ограниченной подвижности отломков репозицию отломков и их фиксацию проводят аппаратом 3. Я. Шура. По общепринятой методике готовят коронки на клыки и первые премоляры верхней челюсти. После их припасовки на модели изгибают стальную дугgt; из проволоки диаметром 1,2-1,5 мм и спаивают ее с коронками. К шине в области 65|56 зубов с вестибулярной стороны припаивают плоские трубки сечением 4×2 мм, длиной 15 мм. В трубки вставляют стержни такого же сечения. Свободные концы стержней изгибают по щечной поверхности зубов, в области углов рта выводят их наружу и направляют кзади, а на уровне короткого верхнего стержня выгибаюз ему навстречу.

На голове больного формируют гипсовую шапочку, вгип- совывая в нее с обеих сторон короткие стержни так, чтобы они располагались несколько кзади латерального края орбиты и опускались внизу до уровня крыльев носа.

Перемещение отломков челюсти достигается изменением направления внеротовых стержней. После установления челюсти в правильное положение концы рычагов связывают лигатурой.

Лечение односторонних переломов верхней челюсти с туг гоподвижными отломками осуществляют с помощью проволочных шин с межчелюстным вытяжением. С этой целью готовят шину с зацепными петлями на верхнюю челюсть. На нижнюю челюсть изгибаю! шину Тигерштедта с зацепными петлями только на здоровой стороне. При ее изгибании из алюминиевой проволоки диаметром 1,8 мм через каждый сантиметр изгибаю! петли. Длина петли должна быть в пределах 3-4 мм. По направлению к десне петли изгибаются под углом 35-45°. Петли, расположенные на шине для верхней челюсти должны противостоять петлям на шине для нижней челюсти. На отломке шина остается гладкой и не фиксируется лигатурой. После укрепления шины на здоровой стороне накладывают межчелюстную резиновую тягу, а между опущенным отломком верхней челюсти устанавливают резиновую прокладку. После вправления отломков свободный конец шины на верхней челюсти привязывают к зубам.

При полном отрыве верхней челюсти со смещением ее кзади и при вколоченном переломе вытяжение отломка проводится с помощью стержня из стальной проволоки, один конец которого прикрепляется к внутриротовой шине, а другой – к гипсовой головной повязке.

Источник: Смирнов Б А.. Щербаков А. С., «Зуботехническое дело в стоматологии.» 2002

А так же в разделе «Ортопедическое лечение переломов верхней челюсти »

- Глава 76. Общие сведения

- Первая врачебная помощь при переломах челюстей (транспортная иммобилизация).

- Ортопедическое лечение переломов альвеолярного отростка

- Ортопедическое лечение переломов нижней челюсти.

Источник

Цель лечения переломов челюстей — в максимально короткий срок получить сращение отломков в положении, обеспечивающем полное восстановление прикуса и функции нижней челюсти. Для этого необходимы:

- бимануальная репозиция отломков; 2) стабильная и жесткая фиксация отломков на период консолидации; 3) создание наиболее благоприятных условий для репаративной регенерации в области перелома;

- профилактика инфекционно-воспалительных осложнений, которые значительно удлиняют сроки лечения.

Репозиция отломков

Репозиция отломков может быть одномоментной или постепенной. Одномоментную бескровную репозицию отломков необходимо производить под местной инфильтрационной и проводниковой анестезией. Ин- фильтрационное обезболивание осуществляется в области перелома, проводниковое — для блокирования луночкового нерва. Всегда следует стремиться к максимально полной репозиции отломков. Однако допустимо сохранение небольшого смещения отломков при условии, что между ними имеется хороший концевой контакт, а их положение обеспечивает нормальную артикуляцию зубов верхней и нижней челюстей. Если одномоментная бимануальная репозиция безуспешна, можно применить постепенную репозицию отломков с помощью внеротовой или межчелюстной тяги, а также аппаратов. Когда постепенная репозиция невозможна или неэффективна, показана одномоментная хирургическая репозиция отломков челюсти.

Закрепление отломков

Временная транспортная иммобилизация осуществляется с помощью подбородочно-теменных повязок разных конструкций либо путем межчелюстного лигатурного связывания зубов бронзово-алюминиевой проволокой по Айви (рис. 33) или А. А. Лимбергу. При переломе нижней челюсти для постоянной фиксации отломков чаще используются проволочные назубные шины, идея применения которых принадлежит С. С. Тигерштедту. Наряду с индивидуальными проволочными шинами применяются стандартные ленточные стальные шины с зацепными крючками конструкции Васильева, шины из быстротвердеющей пластмассы, шины из эластической пластмассы конструкции Ж. Б. Уразалина. А. В. Клементов упростил закрепление отломков нижней челюсти при свежих травматических переломах. После ручной репозиции отломков он привязывает проволочную шину к зубам всего только двумя-тремя лигатурами, а затем берет небольшое количество стиракрила, укладывает его вдоль шины и пальцем, смоченным в воде или смазанным вазелином, слегка вдавливает в межзубные промежутки так, чтобы стиракрил не попадал на слизистую десен и на жевательную поверхность зубов. Такая методика сокращает время, необходимое для шинирования, с 1,5—2 ч до 30—40 мин.

Рис. 33. Лигатурное скрепление отломков челюсти по Айви; а, в, в — техника наложения лигатуры на одной челюсти; г *— лигатурное межчелюстное закрепление.

Хирургические методы лечения переломов

нижней челюсти

Различают следующие способы оперативного закрепления отломков челюсти:

- сшивание (костный шов) отломков стальной (нержавеющей) или танталовой проволокой, капроновой жилкой — леской;

- металлическими спицами (спицы Киршнера, М. Макиенко);

- накостными металлическими пластинами (пластины Б. Л. Павлова, мини-, микропластины);

- специальными внеротовыми аппаратами (аппарат

О. П. Чудакова, Ю. И. Вернадского и др);

- сшивающими аппаратами.

Для лечения переломов верхней челюсти (преимущественно по типу Ле Фор-1 и 2) Я. М. Збарж разработал аппарат, состоящий из шины-дуги (рис. 34, а), опорной головной повязки и соединительных стержней. Он позволяет одновременно производить репозицию и закрепление отломков верхней челюсти при сравнительно небольшой затрате времени. Шина-дуга изготавливается из нержавеющей проволоки и состоит из внутриротовой и внеротовой частей.,

Временное и постоянное шинирование

Наиболее часто иммобилизацию отломков челюстей производят назубными шинами из алюминиевой проволоки сечением 1,8—2 мм. Назубные шины могут быть одночелюстные, двучелюстные, гладкие или с зацепными крючками для межчелюстного вытяжения и закрепления отломков челюстей. Применяются также шины с распорочным изгибом (рис. 34, б).

Одночелюстную шину используют при линейных переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда, когда на коротком отломке имеется не менее 2—3 здоровых неподвижных зубов и смещение отломков легко устраняется одномоментной бимануальной репозицией. Одночелюстная глина может быть также применена при переломах альвеолярного отростка нижней и верхней челюстей, когда на неподвижных соседних участках есть достаточное количество здоровых и устойчивых зубов.

Шины с зацепными крючками (рис. 34, в) применяют при переломах нижней челюсти за пределами зубного ряда или смещении отломков, которое невозможно устранить одномоментной бимануальной репозицией; при двойных и множественных переломах, наличии незначительных костных дефектов челюсти. Двучелюстные шины с зацепными крючками накладывают и при переломах верхней челюсти со смещением отломков. Таким пациентам дополнительно изготавливают подбородочную гипсовую пращу, опорную шапочку и осуществляют внеротовое эластическое вытяжение. Двучелюстное шинирование при переломах челюстей возможно лишь при наличии достаточного количества устойчивых зубов на нижней и верхней челюстях. Шина с распорочным изгибом может быть применена при отсутствии группы зубов или при незначительном дефекте костной ткани, но при возможности проведения одномоментной бимануальной репозиции отломков. В случае дефекта костной ткани целесообразнее изготовить шину с зацепными крючками и с распорочным изгибом.

Для изготовления проволочных шин необходимы следующие инструменты и материалы: крампонные щипцы, щипцы-плоскогубцы, коронковые ножницы, напильник для металла со средней насечкой, анатомический пинцет, стоматологический пинцет, зажим Пеана, алюминиевая проволока, лигатурная бронзовоалюминиевая проволока, резиновые кольца, нарезанные из медицинской трубки диаметром 5 мм.

Для шинирования одного пострадавшего требуется в среднем 8 г алюминиевой проволоки и 9 г бронзовоалюминиевой.

В зависимости от состояния зубного ряда (полный, неполный), положения отдельных зубов конец шины оформляют или в виде крючка, охватывающего шейку зуба со щечной, дистальной и язычной сторон, или в виде шипа, входящего в межзубный промежуток (до его половины). После изготовления крючка или шипа на одном из концов шины, последовательно изгибая ее на всем протяжении, приступают к изготовлению зацепных крючков. После каждого изгиба шины примеряют на пациенте. Правильно выгнутая шина должна иметь точечный контакт с каждым из зубов. При изготовлении шины ее необходимо фиксировать крампон- ными щипцами или плоскогубцами, несколько отступив от места изгиба, а свободный конец изгибать пальцами. Следует стремиться расположить зацепные крючки соответственно коронке зуба, а не в межзубном промежутке. Крючков должно быть не менее 5—6. Расстояние между ними 10—15 мм, их длина 3,5— 4 мм. Зацепные крючки изгибают под углом 35—40° к горизонтальной плоскости шины.

Шину закрепляют к зубам лигатурной бронзовоалюминиевой проволокой. Лигатуру проводят с язычной (небной) стороны через межзубные промежутки с обеих сторон зуба в направлении преддверия полости рта, один конец проволоки над шиной, другой — под ней. После этого, плотно прижимая шину пальцем к зубной дуге, захватывают оба конца лигатуры зажимом Пеана и скручивают их вместе по ходу часовой стрелки, причем проволоку надо натягивать, добиваясь плотного ее прилегания к шейке зуба. Излишек проволоки срезают коронковыми ножницами, оставляя конец длиной около 5—7 мм, который плотно подгибают к шине (ниже шины на верхней челюсти и выше — на нижней). При проведении лигатур не следует повреждать десневые сосочки. Чтобы ускорить закрепление шины до ее наложения, можно провести в межзубные промежутки все лигатуры. Затем накладывают шину и скручивают лигатуры по указанной выше методике (рис. 34, г).

Рис. 34. Виды проволочных шив и закрепление тотл лигатурной проволокой:

а – гладкая шина-дуга; б – гладкая шина с распорочных изгибом; в – шина с зацепными крючками; г (1, 2, 3) – этапы закрепления шины лигатурной проволокой и наложение межчелюстной резиновой

тяги.

После закрепления шины на зацепные крючки накладывают резиновые кольца. Часто репозицию отломков производят одномоментно; при тугоподвижных отломках этот процесс затягивается на несколько часов или даже суток. В этих случаях между контактирующими зубами помещают полоску резины толщиной 5 мм и фиксируют ее лигатурной проволокой. Благодаря такой ’’прокладке-пелоту” происходит постепенное репонирование отломков челюсти. В целях сокращения времени для изгибания шины из алюминиевой проволоки применяются ленточные стандартные шины, штампованные шины из листовой нержавеющей стали (поставляются Белмедтехникой).

Источник