Травматический перелом зуба

5.2.6. Травматические повреждения зубов

Различают острые и хронические травмы.

5.2.6.1. Острая травма

Причиной острой травмы является удар по зубу при случайном падении, занятиях спортом и т. д.

Острая травма в 32 % случаев служит причиной разрушения и утраты передних зубов у детей.

В молочных зубах наиболее часто встречается вывих зуба, затем перелом, реже отлом коронки. В постоянных зубах по частоте следуют отлом части коронки, затем вывих, ушиб зуба и перелом корня зуба. Травма зубов бывает у детей различного возраста, однако молочные зубы чаше травмируются в возрасте от 1 до 3 лет, а постоянные в 8–9 лет.

М. И. Грошиков приводит следующую классификацию острой травмы зубов:

I. Ушиб зуба (без повреждения или с повреждением сосудисто-нервного пучка).

II. Вывих зуба:

? неполный (без повреждения или с повреждением сосудисто-нервного пучка): со смешением коронки в сторону окклюзионной поверхности; • со смещением коронки в сторону преддверия полости рта; • со смещением коронки в сторону соседнего зуба; • со смещением коронки в небную сторону; • с поворотом вокруг оси; • комбинированный;

? вколоченный;

? полный.

III. Перелом:

? коронки зуба: в зоне эмали; • в зоне эмали и дентина без вскрытия или со вскрытием полости зуба;

? шейки зуба: выше дна зубодесневой бороздки; • ниже дна зубодесневой бороздки;

? корня зуба с разрывом или без разрыва пульпы в месте перелома (без смещения или со смешением отломков): поперечный, косой, продольный, оскольчатый, в пришеечной, верхушечной и средней частях зуба.

IV. Комбинированная травма.

V. Травма зачатка зуба.

Ушиб зуба. В первые часы возникает значительная болезненность, усиливающаяся при накусывании. Иногда в результате ушиба наступает разрыв сосудистого пучка, может быть кровоизлияние в пульпу. Состояние пульпы определяют путем определения ее электровозбудимости, которое проводят через 2–3 дня после травмы.

Дифференцировать ушиб зуба следует от перелома корня, при котором может быть такая же клиническая картина, однако перелом корня зуба четко определяется по рентгенограмме.

Лечение заключается в создании зубу покоя. Это достигается исключением из пищевого рациона твердой пищи. У маленьких детей можно выключить зуб из контакта путем сошлифовывания режущего края коронки антагониста. Сошлифовывать края коронки постоянного зуба нежелательно.

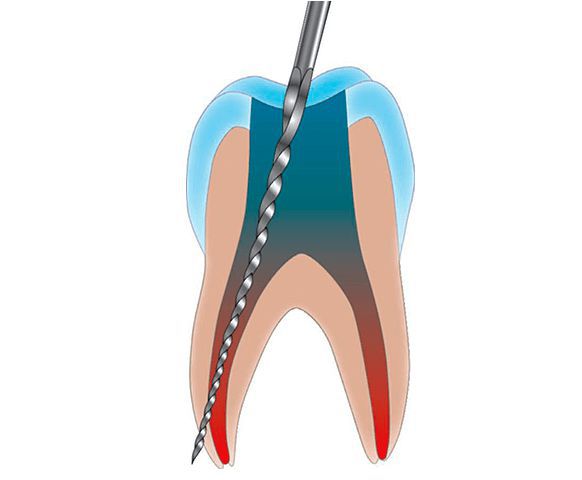

При необратимых нарушениях в пульпе пострадавшего зуба показаны трепанация коронки, удаление погибшей пульпы и пломбирование канала. Если имеет место потемнение коронки, то перед пломбированием се отбеливают гидроперитом.

Вывих зуба. Это смещение зуба в лунке, возникающее при боковом или вертикальном направлении травмирующей силы. При нормальном состоянии пародонта требуется значительное усилие для смещения зуба. Однако при резорбции костной ткани вывих может произойти при незначительном воздействии, например при разжевывании жесткой пищи. Вывих может сопровождаться повреждением целости десны.

Различают вывих полный, неполный и вколоченный. Вывих может быть изолированным или в сочетании с переломом корня зуба, альвеолярного отростка или тела челюсти.

Полный вывих зуба характеризуется выпадением его из лунки.

Неполный вывих — частичное смещение корня из альвеолы и всегда сопровождается разрывом волокон периодонта на большем или меньшем протяжении.

Вколоченный вывих проявляется частичным или полным смещением зуба из лунки в сторону тела челюсти, приводящим к значительному разрушению костной ткани.

Больной жалуется на болезненность одного зуба или группы зубов, возникновение значительной подвижности. Точно указывает время возникновения и причину.

В первую очередь необходимо решить вопрос о целесообразности сохранения такого зуба. Основным критерием является состояние костной ткани у корня зуба. При ее сохранности на протяжении не менее половины длины корня зуб целесообразно сохранить. Сначала устанавливают зуб на прежнее место (под анестезией), а затем создают покой зубу — исключают его подвижность. С этой целью проводят шинирование (проволокой или быстротвердеющей пластмассой). Затем следует определить состояние пульпы зуба. В некоторых случаях при смешении корня происходит разрыв сосудисто-нервного пучка, но иногда пульпа остается жизнеспособной. В первом случае, при некрозе, пульпу необходимо удалить, а канал запломбировать, во втором случае пульпа сохраняется. Для определения состояния пульпы определяют ее реакцию на электрический ток. Реакция пульпы на ток 2–3 мкА указывает на ее нормальное состояние. Следует, однако, помнить, что в первые 3–5 дней после травмы снижение возбудимости пульпы может быть ответной реакцией на травматическое воздействие. В таких случаях необходимо проверить состояние пульпы в динамике (повторно). Восстановление возбудимости указывает на восстановление нормального состояния.

Если же зуб при повторном обследовании реагирует на ток 100 мкА и более, то это указывает на некроз пульпы и необходимость ее удаления.

При травме зуба возможно вколачивание корня в челюсть, что всегда сопровождается разрывом сосудисто-нервного пучка. Такое состояние сопровождается болезненностью и больной указывает на «укороченный» зуб. В этом случае зуб фиксируют в правильном положении и сразу же удаляют некротизированную пульпу. Ее рекомендуется удалить как можно раньше, чтобы не допустить распада и окрашивания коронки зуба в черный цвет.

При острой травме может быть полный вывих (зуб приносят в руках или выпавший зуб вставляют в лунку). Лечение состоит в реплантации зуба. Эта операция может быть успешной при неизмененных тканях пародонта. Проводят ее в следующей последовательности: трепанируют зуб, удаляют пульпу и пломбируют канал. Затем после обработки корня и лунки антисептическими растворами вводят зуб на место и фиксируют его (в некоторых случаях шинирование необязательно). При отсутствии жалоб на болезненность проводят наблюдение и рентгенологический контроль.

Корень зуба, реплантированного в первые 15–30 мин после травмы, резорбируется незначительно, и зуб сохраняется долгие годы. Если реплантация проведена в более поздние сроки, то рассасывание корня рентгенологически определяется уже в течение 1-го месяца после реплантации. Рассасывание корня прогрессирует, и к концу года резорбируется значительная его часть.

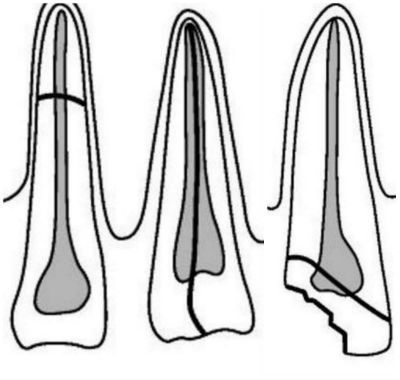

Перелом зуба. Может быть отлом части или всей коронки (рис. 5.14) и перелом корня зуба.

Отлом коронки не представляет затруднения для диагностики (рис. 5.15).

Рис. 5.14. Виды переломов коронки зуба (а, б).

Рис. 5.15. Отлом коронки зуба.

Объем и характер лечебного вмешательства зависят от потери тканей. При отломе части коронки без вскрытия полости пульпы ее восстанавливают с использованием композиционного пломбировочного материала. Обнаженный дентин покрывают изолирующей прокладкой, а затем накладывают пломбу. Наилучшие результаты достигаются при восстановлении коронки с помощью колпачка. Если условия для фиксации пломбы недостаточны, то применяются парапульпарные штифты.

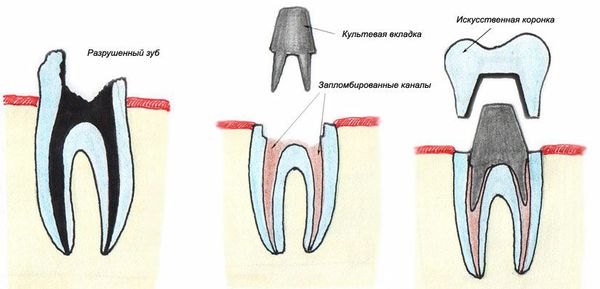

Если во время травмы вскрывается полость зуба, то в первую очередь производят обезболивание и удаление пульпы, если нет показаний и условий к ее сохранению, а канал пломбируют. С целью улучшения условий для фиксации пломбы может быть изготовлен штифт, который фиксируют в канале. Утраченную часть коронки восстанавливают композиционным пломбировочным материалом с применением колпачка. Кроме того, может быть изготовлена вкладка или искусственная коронка.

При полном отломе коронки следует решить вопрос о возможности использования корня для изготовления штифтового зуба или искусственной коронки. Обязательным условием является пломбирование канала. При пломбировании целесообразно оставить место для штифта, т. е. пломбировочным материалом заполняется верхушечная часть корневого канала (1/3—1/4 длины корня).

Следует помнить, что восстановление отломанной части зуба должно быть проведено в ближайшие дни после травмы, так как при отсутствии контакта с антагонистом в короткие сроки происходят перемещение этого зуба и наклон соседних зубов в сторону дефекта, что не позволит в дальнейшем осуществить протезирование без предварительного ортодонтического лечения.

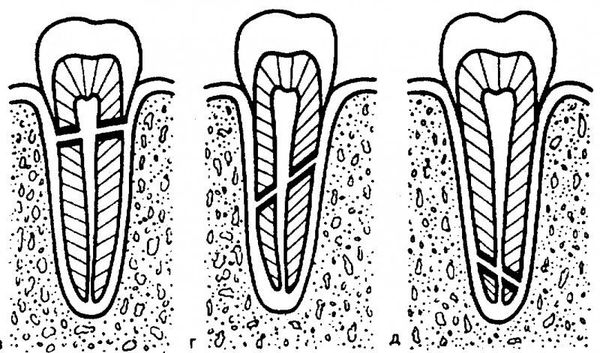

Перелом корня зуба может быть поперечным, продольным, косым, оскольчатым (рис. 5.16). От вида перелома и его места зависит диагностика, а главное, возможность сохранения и использования корня. Решающим в диагностике является рентгенологическое исследование (рис. 5.17).

Наиболее неблагоприятными являются продольный, оскольчатый и диагональный косой переломы, при которых нельзя использовать корни под опору.

При поперечном переломе многое зависит от его уровня. Если поперечный перелом произошел на границе верхней 1/4—1/3 длины корня или на середине, то после трепанации зуба и удаления пульпы канал пломбируют, а отломки соединяют специальными штифтами или штифтами из кламмерной проволоки. Важно, чтобы штифт надежно скреплял отломки. При поперечном отломе в ближней к верхушке четверти корня достаточно запломбировать канал большего отлома. Верхушечную часть корня можно оставить без вмешательства.

После пломбирования каналов важное значение имеет восстановление правильного положения зуба и исключение травмирования при смыкании челюстей.

5.2.6.2. Хроническая травма

Хроническая травма довольно часто встречается в повседневной практике и нередко приводит к выраженным повреждениям тканей зуба. Так, образование узур на резцах, истирание твердых тканей является следствием длительно действующих механических факторов.

Рис. 5.16. Виды переломов корня зуба (а, б, в)

Рис. 5.17. Перелом корня верхнего центрального резца слева.

Хроническая травма может быть обусловлена профессиональными факторами или другими привычками. Так описано появление узур на резцах у курильщиков, удерживающих мундштук трубки, стеклодувов, портных, откусывающих зубами нитки, и в других случаях. Образование узур и неровностей обычно не сопровождается болевыми ощущениями.

Лечение. Состоит в устранении дефекта. В одних случаях достаточно сошлифовывания, в других — восстанавливают форму зуба пломбированием. Важное значение имеет устранение травмирующего фактора.

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

14. Травматические переломы

Переломом кости называют повреждение кости с нарушением ее целости, возникшее в результате действия внешнего механического фактора.КлассификацияТравматические переломы возникают от сгибания, сдвига, скручивания, сжатия и вследствие отрыва

4. Травматические вывихи

Вывихи могут быть приобретенными в результате травмы или вследствие патологического процесса в суставе и врожденными.Травматический вывихТравматический вывих – это стойкое смещение суставных концов костей, ведущее к полному или частичному

5. Травматические переломы

Переломом кости называют повреждение кости с нарушением ее целости, возникшее в результате действия внешнего механического фактора. Переломы сопровождаются повреждением окружающих мягких тканей: отеком, кровоизлиянием в мышцы и суставы,

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Календула 3Х — травматические повреждения слизистых оболочек, кожи и подкожной жировой клетчатки (раневые поверхности).Гиперикум 3Х, 3, 6 — травмы нервной системы, преимущественно нервных окончаний, в том числе сотрясение и

Травматические язвы

Последствия ожога, ранения, обморожения (см. «Физическая травма»), варикозная язва (см. «Варикозный

5.2.6. Травматические повреждения зубов

Различают острые и хронические травмы.5.2.6.1. Острая травмаПричиной острой травмы является удар по зубу при случайном падении, занятиях спортом и т. д.Острая травма в 32 % случаев служит причиной разрушения и утраты передних зубов у

21.6. Травматические повреждения периферических нервов

В результате травмы нерва возникают его структурные изменения как в аксонах, так и в телах нейронов. Дегенеративные изменения в клетках характеризуются хроматолизом, отеком, перемещением субстанции Ниссля к

Травматические артриты

При неоднократно повторяющейся травме сустава может развиться травматический артрит. Иногда даже при микротравмах происходит внутрисуставное или околосуставное кровоизлияние, которое порождает асептический синовит. При этом синовиальная

Источник

Дата публикации 7 июня 2020Обновлено 8 июня 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Перелом зуба — нарушение целостности зуба, возникшее вследствие механического повреждения или резорбции тканей зуба [1].

Под нарушением целостности зуба понимается любой дефект твёрдых тканей зуба, возникший вследствие механического воздействия, даже откалывание небольшой части коронки. Перелому зуба, возникшему вследствие механического повреждения, всегда сопутствует вывих зуба или трещина зуба.

Травма области рта встречается часто и составляет 5 % от всех травм [5]. Травмы зубов — наиболее распространённые повреждения среди всех лицевых травм. Из них чаще всего происходят вывихи и переломы зубов. Достаточно часто травмы зубов происходят у детей — около 5 % от всех травм, с которыми люди обращаются за лечением [2].

Чаще всего ломаются зубы верхней челюсти, что обусловлено распространением ортогнатического прикуса, при котором резцы верхней челюсти прикрывают и защищают передние зубы нижней челюсти. Также причиной может быть нарушение окклюзии (контакта зубов верхней и нижней челюстей), а именно выдвижение вперёд передних зубов верхней или нижней челюсти [3].

Причины перелома:

- неудачные падения, удары в результате драки, занятий травматичными видами спорта без соответствующих способов защиты, дорожно-транспортных происшествий;

- вредные привычки (раскалывание орехов зубами, открывание крышек и др.);

- твёрдая пища;

- неправильное удаление зуба — несоблюдение стоматологом-хирургом последовательности этапов хирургического протокола при удалении зубов или приложение чрезмерного усилия с воздействием на соседние зубы или зубы антагонисты.

Перелом боковых зубов (жевательной группы) связан, как правило, с неправильным лечением:

- нарушением окклюзионных контактов (созданием травматических контактов) при протезировании;

- нарушением целостности стенки корня зуба (перфорация) или перерасширение корневого канала вследствие его агрессивной и избыточной обработки при эндодонтическом лечении (лечении корневых каналов).

- ошибочным выбором внутриканальной штифтовой конструкции или слишком агрессивной установкой этой конструкции во время проведения ортопедического лечения.

Зубы легко могут сломаться даже при незначительном механическом воздействии (при жевании, ударе, падении и т. п), если снижена их механическая прочность [4]. Причиной уменьшения прочности может быть большой объём кариозной полости или резорбция (разрушение) корня зуба. Резорбция бывает внутренней и внешней. Внутренняя развивается в середине корневого канала, внешняя начинается с внешней поверхности корня, которая контактирует с костью. Резорбция может возникнуть из-за длительного хронического воспаления, хронической травмы зуба или некорректного ортодонтического лечения.

Иногда разрушение корня зубы происходит из-за наличия кист. Например, пародонтальная (боковая) киста зуба при длительном хроническом течении может привести к резорбции боковой поверхности корня зуба.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы перелома зуба

Пациенты обычно жалуются на боль при механическом или термическом воздействии на зуб, невозможность жевания. Часто острым краем зуба травмируется слизистая языка и щеки, и в этой области возможно образование эрозий слизистой оболочки. В области альвеолярного отростка возможно наличие дефекта вестибулярной (щёчной) стенки лунки зуба и повреждения окружающей зуб десны. Резкая болезненность возникает при попытке пальпации зуба. При внешнем осмотре пациента на лице определяется зона кровоподтёка, возникшая при ударе, отёк, возможны ссадины. В зависимости от уровня перелома зуба симптомы могут отличаться.

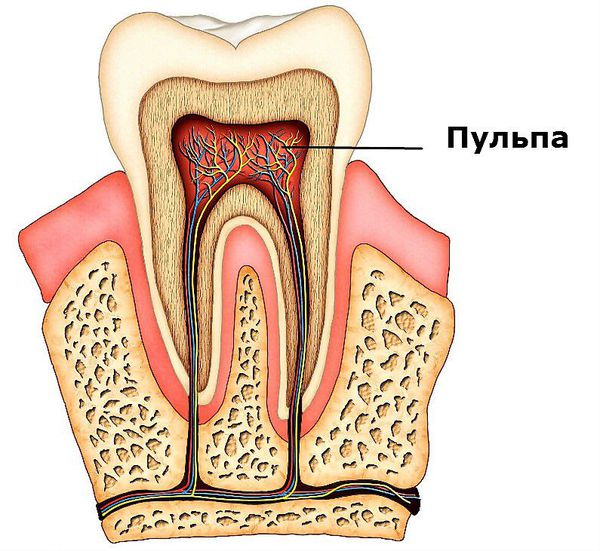

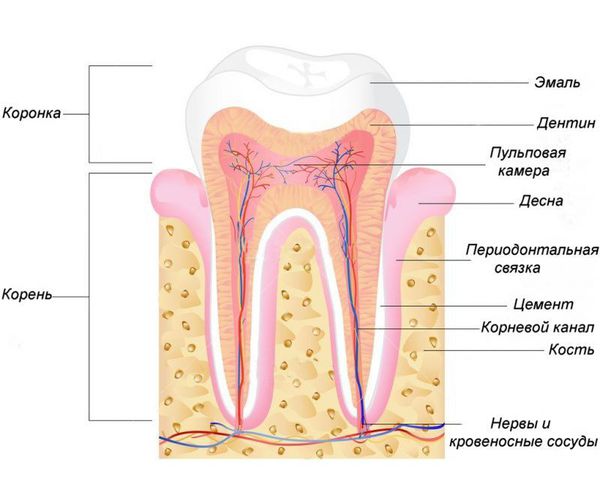

Перелом коронковой части зуба. На клиническую картину влияет объём повреждения и состояние пульпарной камеры (вскрыта или нет). Пульпарная камера — это внутренняя полость коронки зуба, в которой содержится сосудисто-нервный пучок, называющийся пульпой. Визуально всегда наблюдается дефект коронки (отсутствие части коронки) или трещина, которая может идти в любом направлении. При повреждении пульпарной камеры зуб вследствие кровоизлияния иногда имеет красный или фиолетовый цвет, может быть видна вскрытая часть пульпы в области перелома. Возникает травматический пульпит с характерными симптомами: резкая боль при любом воздействии на зуб [1].

Перелом корня зуба. Симптоматика полностью зависит от уровня и вида перелома.

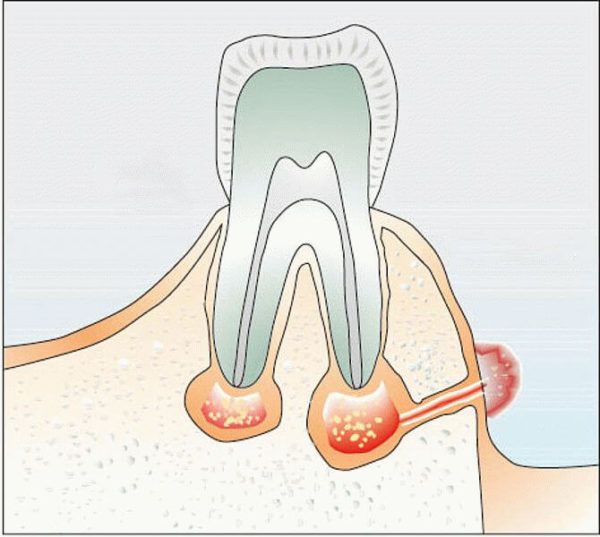

- Вертикальный перелом корня зуба. Это, как правило, сочетанная травма, включающая в себя перелом коронковой части зуба или феррула (собственных тканей зуба, необходимых для фиксации коронки), если зуб покрыт ортопедической конструкцией, и самого корня зуба. В этой ситуации возникает резкая болезненность при перкуссии (постукивании) зуба и пальпации в проекции корня зуба. Десна в проекции корня может быть гиперемирована (т. е. имеется покраснение), отёчна, может возникнуть десневой абсцесс, на него указывает возникновение плотного инфильтрата. Впоследствии, при нагноении и вскрытии абсцесса, возможно возникновение десневого свища.

- Горизонтальный перелом корня зуба. В зависимости от уровня перелома наблюдается разная степень подвижности зуба — от небольшой до полной. Если зуб сломался в области верхушки корня, подвижности зуба может и не быть или она будет незначительной. Симптоматика будет обусловлена жизнеспособностью пульпы зуба. В случае повреждения сосудисто-нервного пучка будет резкая боль при перкуссии и жевании, которая может сохраняться в течение длительного времени. В случае перелома в середине корня или ближе к шейке зуба будет определяться подвижность. Если палец зафиксировать в проекции корня, при осторожном движении вперёд и назад можно определить вероятную линию перелома корня.

Патогенез перелома зуба

Зуб состоит из коронки (эта та часть, которая видна при осмотре полости рта) и корня, который находится в альвеоле. Альвеолой (лункой зуба) называют углубление в челюстной кости, в которой находится зуб. Между костной стенкой альвеолы и корнем зуба расположены волокна соединительной ткани — периодонта (периодонтальная связка).

Механизм перелома зуба зависит от причины. При травматическом (силовом) воздействии сначала всегда возникает вывих зуба а затем трещина и/или перелом (полный или неполный). Всегда страдает альвеола и периодонтальная связка, а также мягкие ткани, окружающие зуб. Альвеола иногда тоже ломается — возникает трещина или полный отлом альвеолярной костной стенки. Периодонтальная связка растягивается при ударе с последующим вывихом зуба и полностью разрывается при переломе зуба.

При возникновении внутриканальной резорбции зуба, связанной с хроническим воспалением в канале, происходит значительное истончение стенок корня зуба со стороны канала. В случае механического воздействия на зуб возможен перелом. Механизм развития резорбции следующий — при возникновении воспаления происходит изменение pH среды (сдвиг в кислую сторону). Дентин (основная ткань зуба) и эмалевые структуры начинают растворяться хелатными соединениями. Хелатные соединения имеют свойство связываться с ионами кальция в составе дентина, и благодаря химической реакции они размягчают твёрдые ткани зуба. Кроме того, при травме возникает внутрипульпарное кровотечение с образованием сгустков, которые замещаются грануляционной тканью с гигантскими многоядерными клетками, которые резорбируют дентин.

Возникновение внешней резорбции связанно, как правило, с неблагоприятным внешним воздействием на зуб: давлением ретенированного зуба или длительным некорректным ортодонтическим лечением. При этом истончение стенки корня зуба происходит снаружи, но результат один — снижение биомеханических свойств корня зуба с возможностью возникновения перелома при активных механических воздействиях (жевании, ударах и т. п.)[1][6][7].

Классификация и стадии развития перелома зуба

Существует несколько вариантов классификаций перелома зуба.

В зависимости от локализации линии перелома различают:

- перелом коронковой части зуба;

- перелом корня зуба;

- сочетанный перелом (коронки и корня зуба).

По характеру перелом может быть:

- продольным — зуб ломается вдоль вертикальной оси;

- поперечным — зуб ломается поперек оси;

- косым (вариант поперечного).

Выделяют разные виды перелома коронки зуба:

- в пределах эмали;

- в пределах дентина;

- с вскрытием и без вскрытия пульпы зуба.

Виды перелома корня зуба по степени его повреждения:

- полный;

- неполный.

По локализации повреждения корня зуба:

- верхушка корня зуба;

- средняя треть;

- область шейки зуба.

Стадии развития заболевания:

- “острый” перелом — перелом, возникший вследствие травмы;

- перелом, возникший как осложнение трещины зуба. Трещина зуба — это неполный перелом, находящийся либо в пределах эмали, либо в пределах эмали и дентина, либо проходящая через все ткани зуба — эмаль, дентин, цемент и пульпу. При трещине зуба сохраняется его единство, устойчивость и положение, но при наличии глубокой трещины, если произойдет механическое воздействие, возможно расхождение трещины с возникновением вертикального перелома зуба [6].

В 1970 году детские стоматологи Дж. Эллис и К. Дейви представили наиболее полную классификацию переломов зубов, которая основана на локализации перелома. Выделено девять классов.

- Простой перелом коронки с небольшим переломом в области дентина или без него.

- Обширный перелом коронки с участием значительного количества дентина, но не затрагивающий пульпу.

- Обширный перелом коронки с участием значительного количества дентина и вскрытием зубной пульпы.

- Травмированный зуб с нежизнеспособной пульпой с потерей или без потери структуры коронки.

- Зубы, потерянные в результате травмы (полное выпадение зуба).

- Перелом корня с потерей структуры коронковой части зуба или без неё.

- Смещение зуба без перелома коронки или корня.

- Перелом коронки в большом объёме и её замена.

- Травматические повреждения молочных зубов [8].

Осложнения перелома зуба

Поперечный (горизонтальный) перелом

В случае перелома коронковой части зуба без повреждения пульпы при отсутствии лечения может развиться кариес и в дальнейшем пульпит и периодонтит. При переломе, сопровождающемся вскрытием пульпы, осложнением является острый пульпит. Возникновение пульпита сопровождается ярко выраженной болью в области причинного зуба с иррадиацией (распространением) по ветви тройничного нерва в область соседних зубов или зубов антагонистов. Боль в основном беспокоит ночью. Без соответствующего лечения острый пульпит может перейти в хронический, а в дальнейшем — в периодонтит, характеризующийся симптомом “выросшего зуба” (ощущением того, что зуб выдвинулся, на него нельзя накусить, так как это причиняет боль). Чётко можно определить причинный зуб, проводя перкуссию — постукивание по зубу. Боль возникает также при употреблении горячей пищи.

При отсутствии лечения через какое-то начинается время процесс склерозирования пульпы — дегенерация, атрофия пульпы, её замещение соединительной тканью. Как правило, острой боли на этом этапе нет, но в кости, окружающей зуб, начинают развиваться хронические воспалительные процессы — оститы или радикулярные кисты.

Вертикальный перелом зуба

Эта травма несовместима с дальнейшим существованием данного зуба в альвеоле. Без лечения (в данном случае оно подразумевает удаление зуба) ситуация приводит к быстрому развитию воспалительного локального процесса — периодонтита зуба, который в дальнейшем может перейти в периостит (воспаление надкостницы), остеомиелит (хроническое воспаление кости, которое приводит к резорбции костной ткани в области очага) и в обширное воспаление мягких тканей — абсцесс челюстно-лицевой области.

При этом вокруг зуба возникает гнойный инфильтрат, расплавляющий окружающие ткани. У пациента ухудшается общее состояние, поднимается температура, возникает отёк щёчной или подчелюстной области. Без проведения соответствующего лечения (удаления зуба, вскрытия периостита или абсцесса) процесс быстро приобретает “разлитой” характер. В этом случае возможно возникновение флегмоны мягких тканей лица и шеи. Такое быстрое и опасное течение воспалительных процессов полости рта обусловлено особенностями строения клетчаточных пространств лица и шеи. Клетчаточные пространства располагаются между мышечными фасциями. Они представляют собой рыхлую соединительную ткань. Отличительной особенностью этой ткани является быстрое развитие в ней гнойного воспаления, которое распространяется затем на близлежащие мышцы и сухожилия.

К осложнениям перелома также можно отнести резорбцию (внешнюю и внутреннюю) корня зуба после травмы. Она возникает через несколько месяцев. Резорбция может быть в области апекса (верхушки) корня или в области перелома корня зуба. Она возникает из-за отсутствия “замещающей мозоли”, которая должна восстанавливать ткани корня зуба — дентин и цемент. Симптоматика достаточно скудная. Это может быть подвижность зуба или возникновение боли при накусывании на зуб. Как правило, чётко диагностировать резорбцию возможно после проведения рентгенографического исследования. Эта ситуация является поздним осложнением перелома зуба. Зуб подлежит удалению [9].

Диагностика перелома зуба

Сбор анамнеза

Пациент обычно рассказывает о каком-либо механическом воздействии на область челюсти — удар, травма вследствие неудачного падения и т. п. Вспоминает ситуацию, когда пережёвывал твёрдую, жёсткую пищу и внезапно почувствовал боль в области определённого зуба.

Физикальное исследование

Осмотр. Возможно обнаружить следы механического воздействия в области мягких тканей лица — синяки, кровоподтёки, отёк пострадавшей области. При переломе коронковой части зуба можно увидеть дефект тканей коронки зуба. В случае перелома с повреждением тканей пульпы видно пульпу в зоне перелома [6]. Зуб приобретает красный или фиолетовый цвет вследствие кровоизлияния пульпы. При переломе корня с частичным смещением наблюдается изменение положения коронки зуба относительно оси зуба.

Перкуссия и пальпация. Перкуссия зуба всегда будет болезненна, независимо от уровня перелома. Пальпация в области проекции корня позволяет провести дифференциальную диагностику между вывихом зуба и переломом корня зуба. Если положить палец в область проекции корня и осторожно двигать коронковую часть зуба, можно определить линию перелома.

Инструментальное исследование

Электроодонтодиагностика (ЭОД ) — это метод, позволяющий определить жизнеспособность пульпы в случае её травматического повреждения. Электровозбудимость пульпы зависит от её состояния. Чем выше сила тока, на которую реагирует зуб, тем сильнее повреждён сосудисто-нервный пучок. В норме сила тока 2-6 мкА, при повреждениях — до 100 мкА и более [1]. От жизнеспособности пульпы будет зависеть тактика лечения — нужно ли проводить эндодонтическое лечение (удаление сосудисто-нервного пучка).

Рентгендиагностика. При проведении прицельной рентгенографии зуба или компьютерной томографии этой области будет чётко видна линия перелома — линия нарушения целостности тканей зуба в виде темной полоски. Если перелом существует длительное время, в области периодонтальной связки по периметру корня зуба около линии перелома можно видеть зоны “затемнения”, которые свидетельствуют о развитии воспалительного процесса в кости [6][10].

Лечение перелома зуба

Перелом коронковой части зуба

В случае небольшого дефекта коронковой части производится сошлифовывание острых краёв и восстановление дефекта с помощью пломбировочного материала или керамической вкладки.

В случае перелома коронки зуба с минимальным повреждением пульпы есть возможность избежать депульпирования зуба и провести лечение биологическим методом (например, с применением препарата Биодентин — стоматологического цемента на основе силиката кальция, который стимулирует образование заместительного дентина). Если перелом открывает пульповую камеру, убирается только коронковая часть пульпы, а корневая часть пульпы остается витальной (живой).

Если произошёл полный горизонтальный перелом коронки зуба, зуб депульпируется, и корень используется для протезирования с применением внутриканальных ортопедических конструкций — штифтов и вкладок.

Перелом корня зуба

Тактика лечения зависит от уровня перелома и от состояния пульпы зуба. В случае перелома корня зуба в области апекса (верхушки зуба) проверяется жизнеспособность пульпы. Если она сохранена, необходимо наблюдение с периодической проверкой жизнеспособности — один раз в 3 месяца в первый год, затем один раз в год. Если пульпа сильно повреждена, проводится операция по удалению апекса корня (апикальная хирургия) с предварительным депульпированием зуба. В идеальной ситуации пульпа сохраняется и в области перелома образуется “мозоль” из заместительного дентина и цемента.

В случае перелома средней или верхней части корня (на уровне шейки зуба) также проверяется жизнеспособность пульпы. Оптимально — оставить зуб с сохранением сосудисто-нервного пучка.

Если пульпа не повреждена, зуб иммобилизируется (его делают неподвижным) с помощью шины на срок до 5 недель. За это время возможно образование “мозоли” в этой области за счёт деятельности цементобластов и одонтобластов. Это клетки, находящиеся на внутренней поверхности пульповой камеры, участвующие в процессе образования нового дентина и цемента. При нежизнеспособности пульпы зуб депульпируют и также иммобилизируют с постоянным наблюдением. Иногда требуется резекция кости и/или мягких тканей вокруг корня для создания достаточной высоты феррула. Если по результатам рентгенограммы “мозоль” не образовалась или появился абсцесс десны или наружного свищевого отверстия, зуб удаляют с одномоментной или отсроченной установкой имплантата.

При полном вертикальном переломе зуб удаляется с одномоментной установкой имплантата и временным протезированием. Постоянное протезирование производится через несколько месяцев [11].

Прогноз. Профилактика

Прогноз в случае перелома зуба зависит от уровня перелома, от степени повреждения пульпы зуба и вида перелома (горизонтальный, вертикальный, косой).

При горизонтальном переломе коронковой части зуба без вовлечения пульпы прогноз хороший, кроме керамической вкладки или пломбы дополнительных методов лечения не требуется.

Прогноз неблагоприятный при вертикальном переломе, в этой ситуации зуб подлежит удалению с немедленной или отсроченной имплантацией. Зуб удаляется также в случае возникновения осложнений после проведённого лечения при других видах перелома (например, при появлении абсцесса десны или наружного свищевого отверстия).

Достаточно часто через несколько месяцев может возникнуть резорбция корня в области верхушки корня или боковая резорбция в области линии перелома. Предсказать вероятность образования или отсутствия резорбции не представляется возможным.

Профилактикой перелома зуба является общая стоматологическая профилактика: недопущение развития процессов, приводящих к депульпированию зуба. Зуб, лишённый сосудисто-нервного пучка, становится хрупким и требует покрытия керамической коронкой. Необходимо соблюдать осторожность при жевании и откусывании твёрдой и жёсткой пищи, избегать ударов по лицу. При занятии травматичными видами спорта соблюдать правила безопасности и пользоваться защитными капами [12].

Источник