Трабекулярный перелом позвоночника

Красный костный мозг – особое вещество, представляющее собой субстанцию полужидкой консистенции. Его цвет объясняется большим количеством кровеносных сосудов, пронизывающих так называемую ретикулярную строму, из которой он состоит. Костный мозг является важнейшей частью кроветворной системы человека, отвечающей за процесс гемопоэза – продуцирования новых кровяных клеток взамен погибающих в результате как естественного старения и отмирания, так и от различных заболеваний. Кроме того, он содержит в себе стволовые клетки. Отек костного мозга (ОКМ) – достаточно часто диагностируемая форма патологии этой ткани, входящая в число симптомов многих заболеваний и травм.

Основные причины

Основной причиной развития отека костного мозга являются различные повреждения: ушибы, переломы, вывихи

Бȯльшая часть красного костного мозга находится внутри тазовых костей, ребер, грудины, костей черепа. Также он содержится внутри эпифизов – концевых отделов длинных трубчатых костей верхних и нижних конечностей, на которых расположены суставные головки крупных суставов: плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного, голеностопного. Внутренняя часть эпифиза состоит из губчатого вещества, имеющего рыхлую ячеистую структуру с перегородками (трабекулами, балками). Трабекулы и служат вместилищем для костного мозга. Есть красный костный мозг и в полости каналов трубчатых костей – бедренной, большеберцовой и других. Его количество внутри костей, составляющих позвоночный столб, сравнительно невелико.

Первичный отек костного мозга

Патология может возникнуть на фоне любых костно-суставных заболеваний и травм. Основной причиной развития трабекулярного отека костного мозга становятся различные повреждения частей скелетного аппарата:

- Ушибы.

- Переломы.

- Вывихи.

В результате в костях образуются кровоизлияния – гематомы. Из травмированных кровеносных и лимфатических сосудов в костный мозг попадают кровь и лимфа, оказывающие на него давление, из-за чего и возникает отечность костно-мозговой ткани.

Отеки травматической этиологии, называемые первичными, обычно локализуются в кости, но иногда могут распространяться и на близлежащие органы: мышечно-связочный аппарат, сухожилия, синовиальную суставную оболочку.

Вторичный ОКМ

В тех случаях, когда отек костного мозга не носит травматического характера, а спровоцирован специфическими заболеваниями костных тканей, его называют вторичным. Такая форма отека может быть вызвана:

- поражениями костей инфекционной природы – остеомиелитом, туберкулезом. В качестве ответной реакции на инфицирование резко увеличивается выработка экссудата, который вызывает повышенное давление в области кости в целом и костного мозга в частности;

- воспалительными процессами в суставах – остеоартритом, ревматическим артритом;

- нарушением обмена веществ – подагрическим артритом;

- дегенеративно-дистрофическими поражениями суставов – остеоартрозом, ревматоидным артрозом, а также остеохондрозом, спондилолистезом, межпозвонковой грыжей, если речь идет о заболевании, имеющем вертебральную локализацию, то есть об отеке костного мозга в позвоночнике.

Вероятность развития вторичного ОКМ увеличивается у людей, страдающих сахарным диабетом либо хроническими патологиями нефрологической и/или кардиологической природы. Одной из причин скопления и задержки жидкости в организме является замедленное выведение из крови солей натрия, являющееся симптомом почечной и сердечной недостаточности.

Все признанные официальной медициной заболевания включены в список, носящий наименование МКБ-10 – международная классификация болезней десятого пересмотра, где каждое из них имеет индивидуальный буквенно-цифровой код для облегчения ведения записей в медицинской документации. Однако отек костного мозга в этот перечень не вошел, так как представляет собой не самостоятельную нозологическую единицу (заболевание), а симптом упомянутых выше патологий.

Виды отека костного мозга

Инфекционный отек костного мозга возникает вследствие вирусных поражений костной ткани (например туберкулезом )

Классификация разновидностей отеков красного костного мозга проводится по принципу определения их патогенетической и этиологической природы. На этом основании выделяются следующие виды ОКМ:

- Инфекционный – вызванный бактериальными, грибковыми и вирусными поражениями костной ткани, в том числе туберкулезом. В редких случаях в качестве причины отека костного мозга могут выступать гельминтоз и инвазии простейшими.

- Перифокальный отек костного мозга является следствием разрушения костной ткани новообразованиями – как доброкачественного, так и злокачественного характера.

- Реактивный отек костного мозга называется так потому, что становится реакцией на протекающие в организме скрытые либо слабовыраженные воспалительные процессы. В эту группу входят и отеки аллергического характера.

- Травматический, как видно из названия, возникает в результате повреждений костной ткани механическим, химическим и иным путем.

- Причиной асептического отека становятся хронические вялотекущие либо резко выраженные дегенеративно-дистрофические изменения костной ткани.

Кроме того, отеки костного мозга делятся на субхондральные и трабекулярные. Первые развиваются в костной ткани, служащей основой для суставного хряща, при вторых, являющихся наиболее распространенными, жидкость скапливается в перегородках губчатого вещества костей – трабекулах.

Локализация и симптоматика

Как уже упоминалось, отек костного мозга может проявляться практически на любом участке крупных частей скелетного аппарата – тазовых костях, бедренных и коленных суставах, позвоночном столбе. Он имеет как общую, так и специфическую симптоматику, в зависимости от зоны поражения.

Позвоночник

Чем выше расположена зона отека, тем более серьезны его последствия

Отек костного мозга позвоночника приводит к сдавливанию спинномозгового ствола. Это, в свою очередь, характеризуется различными, порой противоположными симптомами – от острой боли при малейшем движении до полной потери чувствительности, ведущей к параличу. Чем выше расположена зона поражения, тем более серьезны последствия отека. В некоторых случаях происходит нарушение функций органов малого таза и кишечника, которое может привести как к невозможности самостоятельного освобождения мочевого пузыря и прямой кишки, так и к неконтролируемому непроизвольному мочеиспусканию и дефекации.

Бедро и колено

В результате отека костного мозга в эпифизах большеберцовой кости, т.е. в области бедренного и коленного суставов, у человека возникают общетравматические симптомы: боль, кровоподтек, ощущение распирания в кости. Нога в месте травмы отекает, ее функциональные возможности нарушаются – она уже не может служить полноценной опорой при ходьбе. Диапазон движений в суставах ограничивается: конечность трудно согнуть/разогнуть, привести или отвести в сторону.

Тазовые кости

При отеке костного мозга в костях таза наблюдается выраженный болевой синдром при ходьбе и сидении, отдающий в одну или обе нижние конечности, гиперемия (покраснение) в области тазобедренного сустава. Хорошо заметно припухание и гипертермия (местное повышение температуры).

Долго не проходящая боль, припухлость, обширные гематомы являются характерными признаками отека костного мозга при травме любой другой части скелета, имеющей в себе достаточно большой объем данной кроветворной субстанции.

Также к общим для всех случаев отека костного мозга симптомам относится изменение данных лабораторного анализа крови. Для него характерны пониженные по сравнению с нормальным уровнем показатели гемоглобина – от 120 до 150 г/л, а также признаки анемии (малокровия). Это объясняется падением функциональных качеств кроветворного органа, который, будучи больным, уже не успевает поставлять организму нужное количество новых клеток крови взамен погибших.

Диагностика

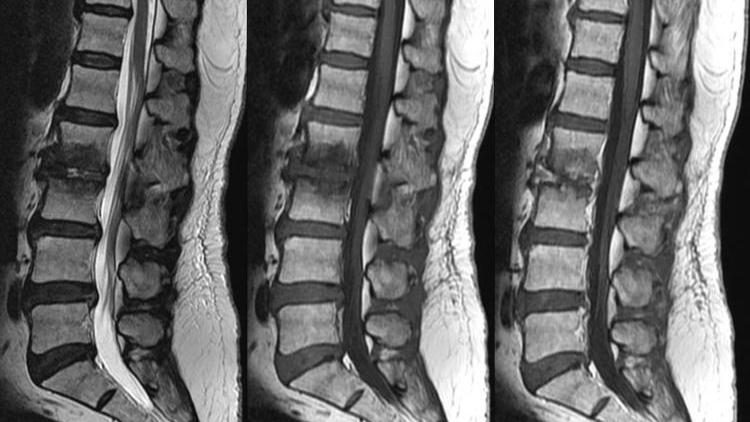

Магнитно-резонансная томография позволит определить точную локализацию очага

При отеках костного мозга бывает необходима консультация врачей сразу нескольких специальностей, в числе которых хирург-травматолог, гематолог, иммунолог, онколог, инфекционист и другие профильные специалисты.

Нередко внешняя симптоматика носит нечеткий, смазанный характер, не позволяющий установить диагноз при визуальном осмотре. В этих случаях используются методы лабораторной и инструментальной диагностики. Больному при подозрении на отек костного мозга назначают:

- рентгенографическое исследование проблемных участков костного аппарата;

- магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая позволит определить точную локализацию очагов скопления экссудата;

- мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). При этом механизм томографа проходит вокруг пациента по спирали, делая снимки сразу в нескольких ракурсах. МСКТ является более современным способом обследования, чем обычная компьютерная томография, и применяется для диагностики позвоночника с целью дифференциации позвоночных грыж и опухолевых новообразований от отека костного мозга этого органа;

- для исключения онкопатологий кости также проводится анализ крови на онкомаркеры;

- с аналогичной целью выполняется биопсия костной ткани и последующая передача ее на гистологическое исследование.

После рассмотрения результатов обследования медики принимают решение о характере терапии, которую следует применить в данном случае. Отсутствие своевременного и грамотного лечения при отеке костного мозга способно привести к самым серьезным осложнениям – от остеомиелита до сепсиса, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут закончиться даже летальным исходом.

Терапевтические методики

В зависимости от состояния больного и стадии развития патологии применяется консервативное либо оперативное лечение отека костного мозга. На раннем этапе заболевания предпочтение отдается консервативным методам.

Медикаменты

Таблетку глотают целиком, не разжевывая, запивая необходимым количеством воды (обычно назначают по 2-4 таблетки 2-3 раза в сутки)

В состав медикаментозной терапии при отеке костного мозга входят следующие препараты:

- Анальгетики ненаркотического типа – Анальгин, Аспирин, Парацетамол.

- В случае их недостаточной эффективности для снятия острого болевого синдрома врач может выписать рецепт на синтетический опиат Трамадол (Трамал). Прием лекарства должен проходить под контролем врача в течение строго ограниченного периода времени.

- Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – Нимесулид, Диклофенак, Кеторол.

- Глюкокортикоиды для уменьшения экссудации.

- Витамины группы В, а также комбинированные препараты, в состав которых, помимо витаминов, входят анестетики – Комбилипен.

- Средства, улучшающие циркуляцию крови – Трентал, Актовегин.

При бактериальной этиологии отека костного мозга назначается курс антибиотиков. Если причиной патологии стала туберкулезная инфекция, необходимо использовать в лечении специфические противотуберкулезные средства.

Физиотерапия

После снятия острого воспаления для закрепления результата больной посещает сеансы физиотерапии. Наиболее эффективными в этом случае становятся:

- Магнитотерапия.

- Лечение лазером

- Иглоукалывание.

Эти процедуры способствуют рассасыванию экссудативной жидкости.

Хирургическое лечение

В том случае, если при помощи медикаментозного лечения и физиотерапевтических мероприятий не удается добиться купирования патологического процесса, пациенту рекомендуется хирургическое вмешательство. Своевременно проведенная операция позволяет радикально решить проблему, связанную с отеком костного мозга. В некоторых случаях – например, при ОКМ позвоночника – она является единственной возможностью исправить ситуацию.

Профилактика отеков костного мозга включает предупреждение травматизма, соблюдение умеренной двигательной активности, закаливающие процедуры и полноценное рациональное питание.

Источник

Сильное воспаление, перелом или вывих любого отдела скелета может породить изменение структуры костной ткани. Когда в этой структуре изменяются трабекулы костного мозга, врачи говорят о том, что у пациента развивается трабекулярный отек костного мозга. В зависимости от того, в каком возрасте человек столкнулся с такой патологией, в каком отделе организма возник такой отек, а также имеются ли сопутствующие заболевания на момент возникновения отека, будет отличаться тактика лечения. Однако – обо всём по порядку.

Почему и у кого возникает трабекулярный отек. Группа риска.

Основные “претенденты” на включение в группу риска – люди, ведущие активный образ жизни. Однако в то же время сюда относят пожилых людей, которые недавно перенесли операции, поскольку хирургическое вмешательство при сниженном иммунитете вполне может спровоцировать изменения в структуре костной ткани.

Основными причинами для возникновения трабекулярного отека выступают:

- переломы различного характера;

- спондилез;

- артрит;

- остеохондроз позвоночника.

Если вы относитесь к группе риска, ни в коем случае не диагностируйте сами у себя эту патологию и не начинайте ее лечить. Этим должен заниматься только профессиональный специалист.

Трабекулярный отек костного мозга: симптоматика у пациента

Поскольку недуг может возникнуть в разных отделах организма, симптомы различаются именно по этому признаку. Иначе говоря, внешние проявления будут различаться в зависимости от того, где конкретно возник трабекулярный отек костной ткани.

Коленный сустав

Внешние повреждение более характерны для переломов и вывихов, однако в некоторых случаях они могут спровоцировать и внутренние повреждения кости.

Если это случилось в области коленного сустава, человек, как правило, будет предъявлять следующие жалобы:

- ноющая боль в области поражения и усиливающаяся при пальпации;

- чешущаяся кость. Пациент чувствует, что у него чешется в месте поражения, однако, когда он сам почешется, это не приносит облегчения: зуд не наружный, а внутренний.

- в области поражения визуализируется небольшая припухлость.

Появление хотя бы одного из вышеуказанных симптомов должно обязательно вас насторожить и заставить как можно быстрее посетить врача.

Промедление с походом к доктору может стать причиной серьезных осложнений.

Позвонок

Трабекулярный отек костного мозга тела позвонка приводит к очень серьезным последствиям, если его вовремя не диагностировать и не начать лечить. Симптоматика довольно сильно разнится в зависимости от тяжести и локализации повреждения, однако можно выделить следующие жалобы пациентов:

- общая слабость;

- быстрая утомляемость;

- боль при ходьбе;

- тошнота;

- неправильное функционирование рук и ног;

- дисфункция органов малого таза.

Реактивный отек

Данный вид патологии не несет в себе угрозу какого-либо заболевания, поскольку возникает в связи с проведенным хирургическим вмешательством.

Симптоматика данного отека отсутствует, однако врачи наблюдают за пациентом и, если увидят признаки отека, устраняют их в зависимости от сложившейся ситуации.

Лечение трабекулярного отека

Выше было рассказано о том, что данная патология возникает, как правило, в ответ на первичный недуг – травму, заболевание, хирургическое вмешательство и т.д. Поэтому при возникновении подобного отека костного мозга устраняют обычно первопричину. Однако следует иметь в виду, что бездействие – как врача, так и пациента – может привести последнего к инвалидности и тяжелым осложнениям. К тому же самому результату можно прийти, если выбрать неправильную стратегию лечения.

В основном предпочитают консервативную терапию для того, чтобы:

- Снять болевой синдром болеутоляющими препаратами.

- Восстановить метаболические процессы приемом таблеток, которые содержат в своем составе витамины группы B.

- Нормализовать кровообращение.

- Обновить костные ткани.

С этими целями врачи применяют различные медикаменты. Всё зависит от многих факторов: возраст больного, характер травмы, наличие сопутствующих заболеваний, текущий анамнез и т.д.

Хирургическое лечение тоже возможно. Оно применяется для восстановления поврежденных участков и замены хрящей (хондропластика) или лечения в труднодоступных участках (артроскопия).

Вместо заключения

Повторимся: трабекулярный отек костной ткани – это не самостоятельное заболевание, а серьезный сигнал о каком-то сбое в организме.

Чем раньше вы обратитесь к врачу и начнете грамотное лечение, тем выше шансы на скорейшее полное восстановление.

При неправильно выбранной стратегии лечения или позднем обращении к специалисту возможны осложнения, которые могут быть необратимыми.

Трабекулярный отек костной ткани (Видео)

Источник

Компрессионный перелом позвоночника является серьезной

травмой, от получения которой по большому счету не застрахован никто. И хотя на

них приходится только порядка 2—2,5% всех травм, они являются тяжелым

испытанием для организма и психики человека, поскольку требуют сложного,

продолжительного лечения, которое не всегда протекает гладко. Но чаще всего

компрессионные переломы случаются у людей пожилого возраста, что и

обуславливает возрастание сложности лечения, а также нередко возникновение

непредвиденных обстоятельств.

Что такое компрессионный перелом позвоночника

Позвоночник человека состоит из 32—33 позвонков, подавляющее

большинство которых, кроме тела, имеют еще и дуги с отростками разного размера.

Между телами позвонков располагаются хрящи, называемые межпозвоночными дисками.

Кроме того суставы образованы и между отростками дуг соседних позвонков.

Компрессионным переломом называют ситуацию, когда тело

одного или нескольких соседних позвонков сплющивается под действием высокой

перпендикулярно направленной по отношению к ним нагрузки. В таких случаях

наблюдается уменьшение высоты позвонка с одной стороны, т. е. он приобретает

форму клина. Это может сопровождаться образованием трещин или даже отделением

фрагментов кости, которые будут провоцировать травмирование мягких тканей.

Пострадать от компрессионных переломов может каждый из

позвонков хребта. Но чаще всего им подвергаются позвонки грудного и поясничного

отделов позвоночника, в особенности 11 и 12 грудные и 1 поясничный позвонок.

Таким образом, образование компрессионного перелома влечет

за собой не только развитие воспалительного процесса, но и провоцирует искажение

формы всего позвоночного столба. Ведь клиновидная деформация одного и тем более

нескольких позвонков провоцирует смещение вышележащих, что вызывает сутулость,

патологические изменения межпозвоночных дисков, компрессию спинномозговых

корешков, проходящих сквозь образованные отростками дуг позвонков отверстия,

кровеносных сосудов и ряд других нарушений.

Но это далеко не самые страшные последствия компрессионного

перелома. Основная опасность заключается в том, что внутри позвоночного канала,

образованного с одной стороны телами позвонков, а с другой их дугами с

отростками, проходит спинной мозг. Это важная часть центральной нервной

системы, от качества работы которой зависит правильность функционирования не только

всех частей тела, но и практически всех органов. Поэтому если при получении

перелома тела позвонка сформируются осколки, они могут травмировать нежный

спинной мозг. Следствием этого станет полный и необратимый паралич всего тела,

ниже уровня поражения спинного мозга.

Осложнениями компрессионного перелома способны стать:

- остеохондроз, межпозвоночные грыжи;

- кифоз, формирование горба;

- корешковый синдром, сопровождающийся нарушением чувствительности и подвижности определенных частей тела;

- стеноз спинного мозга;

- образование сосудистых мальформаций, гематом в области спинного мозга;

- нарушения работы внутренних органов, в частности потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией;

- мигрени, инсульт;

- инвалидизация и т. д.

Поэтому, если недавно произошло падение, на спину пришелся

удар или просто присутствует боль в области позвоночника, нужно как можно

раньше обращаться к врачу. Своевременно полученная консультация и проведенное

обследование позволят обнаружить травму раньше, чем она успеет спровоцировать

осложнения и привести к потере работоспособности.

Причины

У здоровых людей позвоночник может выдержать нагрузку до 400

кг, поэтому у них компрессионные переломы встречаются в основном только под

действием откровенно травмирующего фактора, в частности:

- падения с высоты на ноги, ягодицы, спину;

- сильного удара по позвоночнику, в особенности

при падении на спину тяжелого предмета; - резкого подъема рывком тяжелого предмета или

приседания с ним (например, поднятие и приседание со штангой в бодибилдинге); - удар головой о дно водоема при нырянии;

- ДТП.

Но значительно чаще компрессионные переломы встречаются у

людей пожилого возраста. Практически всегда в таких случаях обнаруживается

остеопороз, т. е. заболевание, при котором снижается плотность костной ткани,

что приводит к повышению ее хрупкости. Главным коварством остеопороза является

то, что он протекает абсолютно бессимптомно и без проведения специального

инструментального исследования (денситометрии) обнаружить его невозможно.

Поэтому очень часто люди узнают о его наличии только после того, как получат

перелом позвоночника во время приступа кашля или резкого движения.

Остеопороз чаще поражает женщин, чем мужчин. Поэтому и компрессионные переломы позвоночника чаще встречаются у пожилых женщин.

Также причиной сплющивания тела позвонка может стать образование

и рост опухолей в непосредственной близости от позвоночника или внутри

позвонков, например гемангиомы, а также поражение костей туберкулезом. Но

данные заболевания встречаются значительно реже, чем остеопороз.

Виды и симптомы компрессионного перелома

При приложении к позвоночнику силы, превосходящей его

физиологические возможности, позвонки могут сплющиваться по-разному. В

зависимости от этого различают компрессионные переломы:

- 1-й степени – наблюдается уменьшение высоты

позвонка не более чем на 20—30% от изначальной величины; - 2-й степени – происходит сплющивание позвонка

наполовину; - 3-й степени – обнаруживается уменьшение высоты

более чем на 50%.

Деформирующая нагрузка так же может быть направлена

различным образом, что определяет вид перелома. Чаще всего наблюдается

клиновидная деформация тела позвонка, т. е. сплющивание только одной его

половины при сохранении нормальной высоты второй. Дефект может образовываться

как с задней части позвонка, так и с передней. Крайне редко происходит

сплющивание его тела посредине. В таких ситуациях говорят о наличии

двояковогнутого перелома.

Кроме того, компрессионные переломы могут сопровождаться отделением

части тела позвонка и его перемещением вперед и вниз. При этом в месте отрыва

образуются поверхности с острыми краями, которые способны травмировать

окружающие мягкие ткани и связки.

В особенно тяжелых случаях позвонок может раздробиться на

несколько частей разной величины. Осколки имеют очень острые края и могут

травмировать спинной мозг, что приведет к тяжелым осложнениям. Поэтому

дополнительно различают неосложненные и осложненные переломы.

Вид компрессионного перелома определяет характер клинической

картины. Чаще всего такие травмы сопровождаются:

- болями в области травмированного

позвоночно-двигательного сегмента, которые способны отдавать в конечности или

грудь и усиливаться при надавливании на область в проекции пораженного позвонка; - отеком, покраснением тканей над травмированным

позвонком, повышением температуры кожи; - снижением тонуса мышц, общей слабостью;

- ограниченностью амплитуды движений;

- тошнотой и рвотой;

- затруднением дыхания, нарушениями работы ЖКТ и

появлением боли в области сердца (при компрессионных переломах позвонков

грудного отдела); - проходящей хромотой, потерей сознания,

трудностями при переворачивании и подъеме ног (при повреждении позвонков

поясничного отдела); - головокружением, дискомфортом при глотании и

вдохе, шумом в ушах (при травмировании позвонков шейного отдела).

Иногда можно заметить асимметричность позвоночника и появление характерной выпуклости в месте получения травмы.

Если при получении компрессионного перелома произошло сжатие теми или иными анатомическими структурами спинномозговых корешков, дополнительно будут наблюдаться признаки так называемого корешкового синдрома. В таких ситуациях больных будут мучать приступы острых болей, сходных с разрядом электрического тока и отдающих в руки, ногу или голову в зависимости от того, какой позвонок пострадал. Также для корешкового синдрома характерно нарушение чувствительности в этих же частях тела, т. е. появление ощущения ползания мурашек, онемения и т. д. Нередко это сопровождается ограниченностью движений и слабостью мышц, а также потерей контроля над опорожнением мочевого пузыря и кишечника, эректильной дисфункцией.

Характерным признаком компрессионного перелома позвонка является возникновение или усиление боли в области его локализации при надавливании на голову больного. Но самостоятельно проводить этот тест категорически запрещено, так как неумелые движения могут спровоцировать усугубление ситуации и развитие осложнений.

Но сложность своевременного обнаружения компрессионного

перелома позвонка заключается в том, что характерные симптомы могут полностью

отсутствовать в первые часы или даже сутки после получения травмы, особенно у

пожилых людей. Поскольку человек не теряет способности самостоятельно

передвигаться и испытывает только незначительный дискомфорт в месте получения

травмы, он считает его причиной ушиб и не обращается за медицинской помощью. Но

в таких ситуациях резко возрастает риск наступления частичного или полного

паралича в ближайшее время, т. е. развития осложнений.

Диагностика

При подозрении на получение компрессионного перелома следует

немедленно обращаться к врачу. При этом важно избегать резких движений, тряски

при транспортировке. Изначально больного осматривает травматолог, вертебролог

или невролог. При необходимости подключаются другие узкие специалисты.

Доктор выясняет предполагаемые причины появления болей,

проводит осмотр с применением неврологических тестов. На основании полученных

данных он уже может с большой долей уверенности диагностировать компрессионный

перелом. Но для его подтверждения, а также получения точной информации о виде,

степени и других особенностях травмы обязательно назначается рентген или КТ. В обоих

случаях удается установить все особенности перелома, что позволяет подобрать

оптимальное в данной ситуации лечение.

Нередко на полученных рентгеновских снимках у пожилых людей обнаруживаются и другие компрессионные переломы позвонков, но успевшие уже зажить. При этом сами пациенты о них не подозревают, хотя и соглашаются, что боли в спине и другие симптомы присутствовать в течение длительного периода времени.

Также иногда рекомендуется сделать МРТ. С помощью этого

метода проводится оценка состояния мягкотканных структур, в том числе

межпозвоночных дисков и спинного мозга. Поэтому благодаря МРТ можно обнаружить

осложнения травмы и принять меры для их устранения.

Лечение компрессионного перелома позвоночника

Если компрессионный перелом 1 степени и не сопровождается

развитием осложнений, пациентам назначается консервативное лечение. Его

характер и особенности во многом зависят не только от величины сплющивания тела

позвонка, но и от количества пострадавших элементов, наличия осложнений,

остеопороза, возраста больного и ряда других факторов. Поэтому даже при

компрессионном переломе одной степени одного и того же позвонка двум разным

пациентам назначается различная терапия.

Консервативное лечение компрессионного перелома, всегда

осуществляется комплексным путем. При таком виде травмы очень важно в точности

следовать рекомендациям врача и полностью исключить самодеятельность.

Компонентами безоперационного лечения могут выступать:

- тракционная терапия с последующим гипсованием тела или надеванием специального бандажа;

- медикаментозная терапия;

- мануальная терапия ( только после получения сведений о полной консолидации перелома!);

- индивидуальные занятия с врачом-реабилитологом;

- физиотерапия (фонофорез, озонотерапия, карбокситерапия).

Всем пациентам с компрессионными переломами позвоночника показано несколько недель придерживаться строгого постельного режима, причем матрасом на все это время должен стать жесткий щит.

При проведении консервативного лечения компрессионного

перелома позвонка 1-й степени самостоятельно вставать и передвигаться можно не

ранее, чем через 2 месяца. Сидеть же разрешается только по истечении 4 месяцев

или даже позже.

В тяжелых случаях, когда произошел компрессионный перелом 2

или 3 степени, особенно осложненный смещением костных фрагментов, во избежание

развития нежелательных последствий приходится прибегать к хирургическому

вмешательству. Но его проведение является только первым шагом к восстановлению

не только нормальной анатомии позвоночника, но и его функциональности. Поэтому после

выполнения операции пациентам обязательно требуется пройти полноценную

реабилитацию, включающую ту же медикаментозную терапию, ЛФК, мануальную терапию

и физиотерапию. Программа реабилитации для каждого больного разрабатывается

индивидуально, но в целом она имеет много общего с консервативным лечением

травмы такого рода.

Тракционная терапия

Тракционная терапия или вытяжение позвоночника подразумевает

использование специального аппарата. Пациента располагают на кушетке, фиксируют

нужные части тела ремнями и проводят вытягивание позвоночника, чтобы увеличить

расстояние между позвонками и создать благоприятные условия для восстановления

целостности поврежденного.

Сразу же после этого тело фиксируют гипсовой повязкой или с

помощью специального жесткого ортопедического корсета. Это необходимо для обеспечения

стабильного положения позвонков, устранения риска их смещения и развития

осложнений.