Типичные линии переломов черепа

Перелом основания черепа – это нарушение целостности одной либо нескольких костей, образующих основание черепной коробки. Общемозговая симптоматика включает головные боли, головокружения, тошноту, рвоту. Возможны нарушения слуха, вестибулярные расстройства, истечение крови и ликвора из носа и ушей, «симптом очков», признаки повреждения черепно-мозговых нервов. Диагноз устанавливается с учетом жалоб, анамнеза, данных общего и неврологического осмотра, рентгенографии, КТ, ЭХО-ЭГ. Лечение – противошоковые мероприятия, медикаментозная терапия. При тяжелых травмах и развитии осложнений показаны операции.

Общие сведения

Перелом основания черепа выявляется достаточно редко, составляет около 4% от общего количества тяжелых ЧМТ, часто диагностируется в составе сочетанной либо комбинированной травмы. У 32-59% пациентов линия перелома переходит со свода на основание. Среди больных преобладают молодые физически активные люди и представители социально неблагополучных слоев населения. Соотношение мужчин и женщин составляет примерно 3,5:1. У детей из-за высокой пластичности костных структур травма диагностируется редко, обычно – у школьников. Повреждение часто сопровождается тяжелым ушибом головного мозга, что негативно влияет на прогноз и повышает летальность, особенно – при сочетанных переломах черепа с повреждением основания и свода.

Перелом основания черепа

Причины

Причиной перелома основания черепа чаще становится интенсивное непрямое травмирующее воздействие. Целостность костей нарушается в результате автодорожных происшествий, падений с высоты, занятий экстремальными видами спорта, производственных происшествий, криминальных травм (ударов кулаком или тяжелым предметом в нижнюю челюсть либо в основание носа). Типичные для детского возраста переломы пирамиды височной кости обычно наблюдаются при боковом ударе.

Патогенез

Переломы сопровождаются кровоизлияниями в окружающие ткани и ушибом мозга. Часто обнаруживаются разрывы твердой мозговой оболочки либо слизистой придаточных пазух, в результате которых возникает контакт внутричерепных структур с внешней средой. Разрыв оболочки может локализоваться в области околоносовых синусов, глазницы, ротовой и носовой полости либо полости среднего уха, стать причиной истечения ликвора из уха либо носа, по стенке носоглотки. В зоне разрыва возможно проникновение патогенных микробов, обуславливающее инфекционное поражение структур мозга. При травмах ячеек решетчатой кости наблюдается пневмоцефалия. Кроме того, при нарушении целостности твердых структур основания черепа часто выявляется повреждение диэнцефальных отделов мозга, VII и VIII, реже других черепных нервов.

Классификация

По распространенности различают комбинированные и изолированные переломы, по типу повреждения – линейные (продольные, поперечные, косые), оскольчатые и вдавленные. При комбинированных поражениях линия перелома распространяется со свода черепа на его основание, при изолированных страдает только основание, а свод остается целым. По расположению выделяют переломы задней, средней и передней черепной ямки. Чаще всего страдает средняя ямка (около 70%), превалируют продольные повреждения височной кости. Из-за формирования сообщения с окружающей средой все переломы данной группы рассматриваются как открытые проникающие.

Симптомы переломов черепа

Клиника определяется локализацией перелома и тяжестью ЧМТ, включает общемозговую симптоматику, признаки ушиба мозга, оболочечные симптомы, истечение ликвора и крови из естественных отверстий, а также проявления, вызванные поражением черепных нервов. Состояние больных существенно варьируется. В легких случаях пациенты контактны, жалуются на головокружение, головную боль, тошноту и рвоту. В анамнезе выявляется кратковременная потеря сознания. При тяжелой травме обнаруживается сопор или кома, могут наблюдаться генерализованные судороги.

Повреждение пирамиды сопровождается истечением крови из уха, решетчатой кости – носовым кровотечением, клиновидной кости – кровотечением из глотки и полости рта. Поскольку подобные симптомы могут наблюдаться при различных травмах, в качестве диагностически значимых их рассматривают при выявлении сопутствующей неврологической симптоматики. Истечение ликвора из перечисленных естественных отверстий является патогномоничным признаком перелома соответствующей кости. При массивном разрушении мозговых тканей возможно выделение мозгового детрита.

Наряду с кровотечением и ликвореей определенное диагностическое значение имеет локализация кровоподтеков. При повреждении в зоне передней ямки определяется положительный симптом «очков» – кровоподтеки вокруг глаз, которые, в отличие от обычных гематом мягких тканей, появляются не в течение 1-2 часов, а спустя несколько часов или 1-2 дня. О возможной травме средней ямки свидетельствует наличие гематомы в височной области. При поражении задней ямки может определяться кровоподтек в зоне сосцевидного отростка.

У части больных выявляются симптомы, свидетельствующие о повреждении стволовых структур: псевдобульбарный или бульбарный синдром, учащение пульса, снижение АД, поверхностное аритмичное дыхание с неэффективными дыхательными движениями. При сопутствующей травме лицевого нерва возможно нарушение движений мимических мышц. Лицо искажено, асимметрично, угол рта опущен, глазная щель расширена, кожные складки сглажены, щека вздувается («парусит») в такт дыханию. При повреждении слухового нерва отмечаются расстройства слуха, обонятельного – аносмия.

Осложнения

Переломы основания черепа сопровождаются ушибом мозга разной степени тяжести, могут стать причиной массивного субарахноидального кровоизлияния, образования гематомы головного мозга, повреждения либо сдавления ствола мозга с расстройствами дыхания и сердечной деятельности. При попадании инфекции развиваются менингиты. В отдаленном периоде возможно формирование ликворной фистулы – свища, являющегося причиной постоянной риноликвореи или отоликвореи. Опасными поздними осложнениями считаются абсцесс мозга и менингит, которые могут возникать через несколько месяцев или лет после травмы с повреждением воздушного синуса. При тяжелых переломах со смещением в исходе наблюдаются косметические деформации, при поражении нервных стволов – парезы соответствующих нервов (чаще – лицевого).

Диагностика

Диагноз перелом основания черепа выставляется с учетом результатов осмотра нейрохирурга и данных аппаратных исследований. Программа обследования определяется тяжестью состояния пострадавшего, необходимостью проведения неотложных реанимационных мероприятий и технической оснащенностью стационара. Дифференциальная диагностика осуществляется с другими ЧМТ, иногда (при получении травмы в состоянии тяжелой интоксикации) дополнительно требуется различение симптомов, обусловленных травматическим повреждением и токсическим воздействием наркотиков или алкоголя на головной мозг. Используются следующие методики:

- Опрос, общий осмотр. Врач выясняет у больного или сопровождающих лиц обстоятельства травмы и особенности состояния (в частности – наличие «светлого промежутка» с последующим резким ухудшением, свидетельствующего об образовании гематомы) от времени повреждения до момента поступления в стационар. Нейрохирург оценивает степень нарушения сознания и общеклинические показатели (пульс, дыхание, АД), обнаруживает симптомы, указывающие на наличие и локализацию ЧМТ (кровотечение и ликворея, типичные кровоподтеки), выявляет сопутствующие повреждения, требующие консультативной и лечебной помощи других специалистов.

- Неврологический осмотр. Из-за нарушений сознания, развития жизнеугрожающих состояний зачастую осуществляется по упрощенной методике, предусматривает изучение всех показателей с учетом топографической привязки (лицо, руки, ноги, туловище). Врач определяет тяжесть ЧМТ по шкале Глазго, обращает внимание на объективные признаки, указывающие на локализацию повреждения, в том числе – стволовые нарушения и расстройства деятельности черепных нервов.

- Рентгенография. Всем пациентам выполняют обзорные снимки черепа в двух проекциях, при поражении затылочной кости дополнительно используют заднюю полуаксиальную проекцию, при возможном повреждении височной кости назначают рентгенограммы по Шюллеру. При интерпретации снимков учитывают, что небольшие трещины могут не визуализироваться, косвенным признаком травмы в подобных случаях является затемнение крыловидно-теменного синуса или сосцевидного отростка.

- Эхоэнцефалография. Наряду с рентгенографией входит в перечень обязательных диагностических манипуляций. Обычно ЭХО-ЭГ проводится нейрохирургом в условиях приемного покоя, в дальнейшем может производиться в динамике в палате или в операционной. Является доступным неинвазивным исследованием, позволяющим обнаруживать дислокационные симптомы, смещение М-эха и другие признаки, которые свидетельствуют о наличии структурных изменений головного мозга.

- Компьютерная томография. Дает возможность детализировать данные, полученные в ходе эхоэнцефалографии, входит в рекомендуемые современные программы создания «поэтапного нейроизображения». Церебральная КТ применяется для уточнения характера и локализации перелома, более точной оценки тяжести повреждения внутримозговых структур, выявления отека мозга. Иногда в качестве альтернативы назначается церебральная МРТ.

- Спинальная пункция. Из-за риска вклинения ствола мозга люмбальная пункция применятся только при отсутствии признаков дислокации и смещения М-эха на ЭХО-ЭГ. Осуществляется для подтверждения травматического субарахноидального кровоизлияния и определения степени его тяжести. Дополняется исследованием ликвора. На раннем этапе в спинномозговой жидкости определяется повышение количества эритроцитов, обычно коррелирующее с тяжестью ЧМТ. В последующем обнаруживается ксантохромия вследствие гемолиза эритроцитов.

Лечение переломов основания черепа

Непосредственно переломы обычно не требуют проведения специализированных мероприятий, необходимость лечения обусловлена сопутствующей ЧМТ. Пациенты подлежат экстренной госпитализации в нейрохирургический стационар или отделение ОРИТ. Всем больным рекомендован строгий постельный режим. По показаниям выполняют противошоковые мероприятия. При истечении ликвора накладывают асептические повязки. На начальном этапе вводят аналептические смеси. При внутричерепной гипотензии производят внутривенные инфузии глюкозы с гидрокортизоном, подкожные введения эфедрина. Терапевтическая программа включает:

- Профилактику отека мозга. Используют салуретики, петлевые диуретики, раствор альбумина и глюкокортикостероидные средства. При необходимости осуществляют ИВЛ с нормо- или гипервентиляцией для нормализации газообмена и обеспечения адекватного венозного оттока. Возможно проведение гипербарической оксигенации и краниоцеребральной гипотермии.

- Предупреждение инфекционных осложнений. При поступлении назначают курс антибиотикотерапии с применением средств широкого спектра действия. При наличии признаков инфекции схему лечения корректируют после определения чувствительности возбудителя.

- Лечение геморрагического синдрома. Предусматривает введение хлорида кальция, ингибиторов протеаз, викасола, аскорбиновой кислоты. При массивном субарахноидальном кровоизлиянии могут выполняться люмбальные пункции, однако предпочтительным вариантом является ликворный дренаж.

Для стимуляции обменных процессов с 3-5 суток используют глутамин, АТФ, витамины В6 и В12, ноотропы и ГАМК-ергические средства. Вводят медикаменты для регуляции тонуса сосудистой стенки. Проводят десенсибилизирующую терапию. По показаниям продолжают дегидратацию. Осуществляют наблюдение для раннего выявления нарушений сознания и общего состояния, нарастающей очаговой симптоматики, свидетельствующих о развитии осложнений.

Операции требуются при эпидуральных гематомах в средней и задней мозговых ямках, остром отеке мозжечка, образовании артериовенозных аневризм синусов мозговой оболочки, вдавленных и оскольчатых переломах с нарушением целостности воздухоносных полостей (сосцевидного отростка, придаточной пазухи), длительно существующей ринорее. С учетом характера патологии выполняют декомпрессию, восстановление целостности мозговой оболочки, удаление содержимого гематомы и пр.

Прогноз и профилактика

Прогноз при травмах основания черепа определяются тяжестью ЧМТ. При изолированных повреждениях летальность достигает 28,9%, у 55-60% больных в исходе наблюдается умеренная инвалидность, 5% травм завершаются тяжелой инвалидностью, в остальных случаях отмечается хорошее восстановление. При одновременных переломах свода и основания черепа прогноз ухудшается, в 44,7% случаев наблюдается гибель пострадавших. Профилактика включает предупреждение бытового травматизма и автодорожных происшествий, соблюдение техники безопасности на производстве и при занятиях опасными видами спорта.

Источник

Переломы основания черепа возникают, как правило, вследствие непрямой травмы, например при ударах по лицу, теменной или затылочной области, при падении с высоты на вытянутые ноги или на ягодицы при выпрямленном позвоночнике. При этом происходит перелом наименее прочных участков основания черепа.

В передней черепной ямке линия перелома чаще всего проходит через решётчатую пластинку решётчатой кости и глазничную поверхность лобной кости. При этом возможны носовое кровотечение, истечение спинномозговой жидкости из носа, кровоподтёки и подкожная эмфизема в области глазницы, нарушения обоняния.

В средней черепной ямке линия перелома может проходить через тело и большие крылья клиновидной кости спереди от пирамид. При таком переломе также наблюдают носовое кровотечение и истечение спинномозговой жидкости, возможно повреждение пещеристого синуса и внутренней сонной артерии. При переломе пирамиды височной кости возможны кровотечения и истечение спинномозговой жидкости из наружного слухового прохода, повреждение лицевого и преддверно-улиткового нервов.

В задней черепной ямке при приложении силы вдоль оси позвоночника происходят кольцевидные переломы, а при ударе затылком – меридианальные. Такие переломы могут не сопровождаться наружными кровотечениями и истечением спинномозговой жидкости, но возможны гематомы в сосцевидной области.

При закрытом переломе наружной части черепа, так называемого свода, при отсутствии повреждений кожи подчас очень трудно определить, имеется ли перелом костей или это только сильный ушиб мягких тканей. Это может сделать достаточно точно лишь врач с помощью рентгеновского снимка. Особого внимания заслуживают те пострадавшие, у которых перелом свода черепа сочетается с повреждением головного мозга (сотрясение, ушиб, ушиб со сдавлением). Перелом основания черепа – это очень тяжелое повреждение центральной части черепа. Оно возникает чаще при падении с высоты на голову или на ноги и, как правило, сопровождается повреждением или ушибом головного мозга. При переломе основания черепа ушибы мягких тканей не обнаруживаются. Характерным признаком при этом является кровотечение (или истечение прозрачной спинномозговой жидкости) из носа и ушей. Ранними симптомами этого перелома могут быть асимметрия лица (при сдавлении и повреждении лицевого нерва), резкое урежение пульса (до 35-30 ударов в минуту) из-за повышения внутричерепного давления. Через 18-24 чпоявляются весьма типичные для перелома основания черепа признаки, например обширные кровоподтеки вокруг глаз в виде «очков».

3.Послойная топография височной области. Черепно-мозговая топография.

Височная область.

Границынесколько выходят за пределы височной мышцы и соответственно линии прикрепления височного апоневроза.

Слои. Кожав заднем отделе – то же строение что и в лобно – теменно-затылочной области. В переднем отделе кожа тонкая, подкожный слой рыхлый, может быть захвачен в складку.

В под кожной клетчаткележат незначительно развитые мышцы ушной раковины, сосуды, нервы:

a.temporalis superficialis +одноименные вены

n.auriculotemporalis

n.intraorbitalis

Лимфатическиесосуды впадают часть в поверхностные околоушные, часть в позадиушные узлы.

Поверхностная фасцияздесь образует тонкий листок.

Височный апоневроз(faciatemporalis) состоит из 2-х листков поверхностного и глубокого. Между ними заключен 2-ой слой жировой клетчатки – межапоневротический. Под глубоким листком височного апоневроза лежит 3 слой клетчатки – под апоневротический – непосредственно переходит в жировой комок Биша.

На надкостницерасполагается височная мышца, она заполняет всю височную ямку. В её толще проходят сосуды и нервы:vasatemporaliaprofundaиnn.temporalisprofundi.

Со стороны полости черепа в височной области проходит между костью и duramaterсредняя артерия твердой мозговой оболочки (a.meningea), являющееся основной артерией, питающейduramater.

Черепно-мозговая топография.

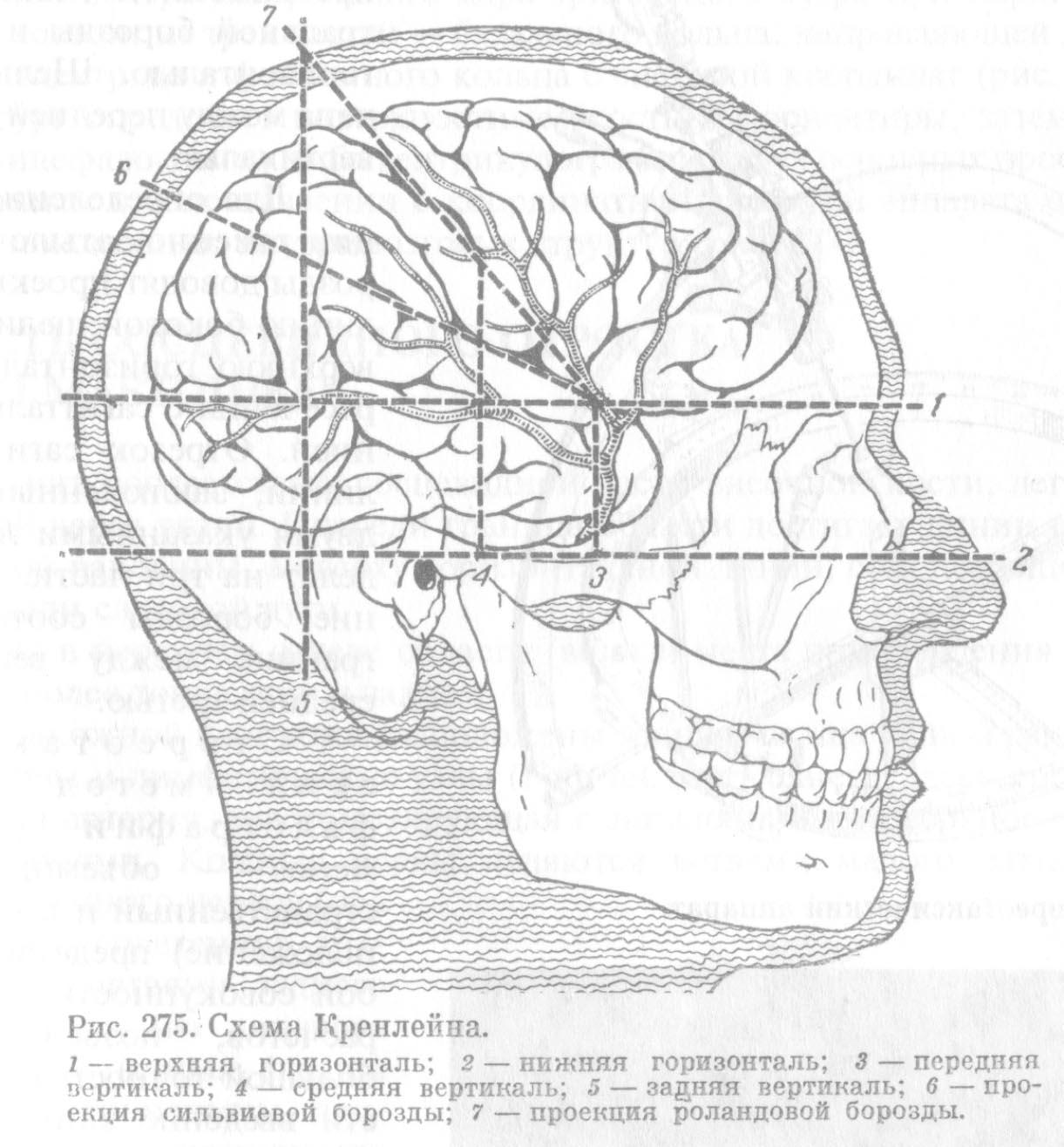

На покровах черепа положение a.meningeaопределяется схемой черепно-мозговой топографии предложенной Кренлейном. Она дает возможность проецировать на покровы черепа важнейшие борозды больших полушарий головного мозга.

Построение: 1.Нижняя горизонталь от нижнего края глазницы по скуловой дуге и верхнему краю наружного слухового прохода. 2.Верхняя вертикаль параллельна ей от верхнего края глазницы. 3.Передняя вертикаль перпендикулярна им по середине скуловой дуги. 4. Средняя вертикаль от сустава нижней челюсти. 5. Задняя вертикаль – из задней точки основания сосцевидного отростка.

Эти вертикальные линии продолжаем до сагиттальной линии, которую проводят от основания носа к наружному затылочному бугру.

Центральная борозда – линия, соединяющая точку пересечения задней вертикали с сагиттальной линией и точку пересечения передней вертикали с верхней горизонталью.

Ствол a.meningea- на уровне места пересечения передней вертикали и нижней горизонтали. Для определения проекции сильвиевой борозды, отделяющей лобную и теменную долю от височной, делят биссектрисой угол, образованный проекционной линией центральной борозды и верхней горизонталью.

Соседние файлы в папке оперативка от хасана

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Условно представим модель черепа в виде «шара», закрепленного в нижней части на позвоночном столбе. При падении со значительной высоты на ноги воздействие травмирующей силы на череп происходит снизу через позвоночник, приводит к образованию циркулярных переломов костей основания черепа вокруг большого затылочного отверстия, если центр тяжести головы и оси позвоночника находились на одной линии. Если же центр тяжести головы будет смещен относительно оси позвоночника, произойдет сгибание, разгибание головы в шейном отделе позвоночника или кивок головы в сторону. При этом механизме также возможно образование переломов костей основания черепа от действия позвоночника или возникнут повреждения атланто-окципитального сочленения. Опорой при этих механизмах травмы является позвоночный столб. При сдавлении черепа в передне-заднем, боковом или диагональном направлениях опорой будет являться не позвоночный столб, а те или иные кости черепа (рис. 2.51). Рис. 2.51. Наиболее часто встречающиеся варианты сдавления черепа Образование локальных и конструкционных переломов можно представить на модели кольца, однако образование их пойдет как в полом шаре, имеющем неправильную форму и различную толщину стенок, каковым является череп. При воздействии предмета с ограниченной поверхностью на свод черепа (например, удар молотком) опорой будут являться сами кости черепа, произойдет сдвиговая деформация и образуется дырчатый перелом с аналогичной формы костным фрагментом. Края перелома будут скошены и в целом будут иметь форму усеченного конуса (рис. 2.52). Рис. 2.52. Наиболее часто встречающиеся ударные механизмы травматического воздействия на череп Воздействие предмета продолговатой формы (например, металлического прута) приведет к образованию вдавленного полосовидного перелома, имеющего три линии перелома: в центре с признаками сжатия, с боков с признаками растяжения в области наружной костной пластинки. Это переломы, при которых костные фрагменты смещаются ниже поверхности прилежащей части свода черепа, вызывая компрессию головного мозга. Различают импрессионные вдавленные переломы черепа, при которых костные отломки сохраняют связь с прилежащими сохранными участками свода черепа при расположении костных фрагментов под углом к поверхности этих участков, и депрессионные вдавленные переломы черепа, при которых костные отломки утрачивают связь с интактными костями свода черепа и располагаются ниже их поверхности. Вдавленные переломы черепа возникают при нанесении удара по неподвижной голове предметом, ударная поверхность которого значительно меньше поверхности свода черепа. При столкновении движущейся с ускорением головы (падающего тела) и неподвижного предмета, имеющего малую ударную поверхность, образуется вдавленный перелом черепа (сочетанный ударно-противоударный механизм ЧМТ). На рис. 2.53, рис. 2.54 представлены переломы костей свода черепа от воздействия предметов с различной формой ударяющей поверхности. Рис. 2.53. Кость свода черепа. Перелом от воздействия предмета со сферической поверхностью Рис. 2.54. Кость свода черепа. Перелом от воздействия тупого твердого предмета продолговатой формы.Стрелки обозначают векторы растяжения и сжатия Воздействие на свод черепа предмета с поверхностью большой площади приводит к образованию паутинообразных переломов. Опорой в данном случае будут являться позвоночный столб и кости основания черепа. На первом этапе травмы произойдет уплощение костей черепа, образование локального перелома и формирование микротрещин от растяжения по окружности купола (с которым можно сравнивать свод черепа). На втором этапе разрушения вследствие продолжающегося действия травмирующего предмета свод черепа разделяется на арки различной ширины и величины. Третий этап разрушения сопровождается изгибом этих арок и формированием паутинообразного перелома. Варианты травматического воздействия на кости свода черепа многообразны:

• повреждения костей свода черепа, возникшие при сдавлении его в диагональном направлении. Примерный вариант описания перелома свода черепа. На чешуе затылочной кости справа, с центром в 3 см от вершины лямбдовидного шва и в 5 см от сагиттальной линии черепа имеется вдавленный перелом. Ограничительная линия перелома охватывает участок общими размерами 4 х 2,5 см в форме незамкнутого овала. На наружной поверхности края ограничительной линии по длинным сторонам овала ровные, хорошо сопоставимые, без повреждений прилежащего компактного вещества, зона перелома несколько зияет (признаки растяжения); на внутренней поверхности края с многочисленными мелкими сколами прилежащего компактного вещества (признаки сжатия). Обе стенки на наружной поверхности углублены в полость черепа на максимальную глубину в 0,6 см. Дно перелома на наружной поверхности представляет собой слегка извилистую полосу шириной до 0,2 см; компактное вещество в этом месте смято, с мелкими чешуйчатыми отщеплениями (признаки сжатия). На внутренней поверхности перелом имеет вид крышеобразного выпячивания компактного вещества, разделенного продольной трещиной на две части. В краях этой трещины на внутренней поверхности имеются вышеописанные признаки растяжения. Заключение: описанный перелом свода черепа возник в результате деформаций уплощения, изгиба внутрь образовавшихся фрагментов и сжатия костной ткани на наружной поверхности в области два перелома. В целом этот перелом возник в месте приложения силы от однократного ударного воздействия тупого твердого предмета с удлиненной и узкой ограниченной контактировавшей поверхностью без выраженного ребра (возможно, цилиндрической). Направление удара – сверху- вниз и справа-налево при условно-вертикальном положении головы. Длинник контактировавшей части располагался по длинной оси перелома. Нередко переломы основания черепа возникают при ЧМТ и могут распространяться на переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки. При этом в той или иной степени повреждаются базальные отделы мозга, его ствол и черепные нервы. Переломы передней черепной ямки характеризуются возникновением кровоизлияний в области окологлазничной клетчатки, кровотечением из носа или назальной ликвореей, иногда подкожной эмфиземой, нередким повреждением обонятельного, зрительного или глазодвигательного нервов, сопутствующей травмой диэнцефальных отделов мозга. Переломы средней черепной ямки (поперечные, косые, продольные) чаще проходят через пирамиды височной кости, параселлярные структуры, отверстия основания черепа. При этом возникают повреждения III-VIII черепных нервов. Часто наблюдаются кровотечение из уха, ликворея, кровоподтеки в области сосцевидного отростка и височной мышцы. Нередко выражены симптомы поражения гипоталамо-гипофи- зарных отделов мозга. Переломы задней черепной ямки распространяются обычно в сторону большого затылочного или яремного отверстий. Они характеризуются бульбарной симптоматикой, нередко нарушением жизненно важных функций, а также повреждением каудальных черепных нервов. Наиболее частые варианты травматического воздействия на кости основания черепа:

Примерный вариант описания перелома основания черепа. На основании черепа имеется полный кольцевидный перелом, расположенный преимущественно в задней черепной ямке вокруг большого затылочного отверстия. Перелом проходит спереди от края затылочного отверстия в 4 см, справа и слева примерно одинаково в 2-2,5 см и сзади в 5,5 см. Линия перелома замкнутая, извилистая. На внутренней поверхности края ее хорошо сопоставимые, без повреждений прилежащего компактного вещества (признаки растяжения); ограниченный этой линией костный фрагмент смещен в полость черепа на 0,5-1 см. При отсепаровке покровов черепа в области задней части перелома установлено, что в краях имеются мелкие отщепления компактного вещества (признаки сжатия). От заднего края перелома по чешуе затылочной кости слева от срединной линии проходит дополнительная трещина длиной 4 см с ровными сопоставимыми краями, без дефектов прилежащего компактного вещества как на наружной, так и на внутренней поверхности (признаки растяжения). Эта линия постепенно затухает и слепо заканчивается. Заключение: данный перелом является отдаленным (конструкционным) и возник в результате ударного воздействия верхнего позвонка (и всего позвоночного столба) в область основания черепа в направлении снизу-вверх и несколько спереди-назад в результате приложения силы к нижней части позвоночника (например, в результате падения с высоты с приземлением на ягодицы). Варианты травматического воздействия на кости лицевого скелета:

Примерный вариант описания перелома нижней челюсти. В левой половине нижней челюсти имеется двойной полный перелом. Первая линия перелома располагается соответственно промежутку между пятым и шестым зубами. Линия перелома проходит косо сверху-вниз под углом около 80 градусов к вертикали. На наружной поверхности она крупнозубчатая, с многочисленными сколами, отщеплениями и отгибаниями прилежащего компактного вещества, из-за чего края полностью не сопоставимы (признаки сжатия). По нижнему краю тела челюсти имеется выкрашивание кости размерами 0,5 х 0,7 см на глубину до 0,3 см с неровными зазубренными краями и дном. На внутренней поверхности ход линии перелома такой же, но края ее мелкозубчатые, хорошо сопоставимые, без повреждения прилежащего компактного вещества (признаки растяжения). Второй перелом располагается в области основания левого венечного отростка. Перелом поперечный. На наружной поверхности линия перелома крупнозазубренная, с отгибаниями компактного вещества, перелом в этом месте слегка зияет (признаки сжатия). На внутренней поверхности линия перелома ровная, без повреждений прилежащего компактного вещества (признаки растяжения). Заключение: перелом тела нижней челюсти возник в результате деформации изгиба выпуклостью внутрь, что подтверждается признаками сжатия костной ткани на наружной и растяжения на внутренней поверхности, в результате местного воздействия силы в направлении снаружи-внутрь (слева-направо) – перелом местный. Перелом венечного отростка возник в результате деформации изгиба его в области основания верхушкой к наружней части. Перелом является отдаленным. Оба эти перелома могли возникнуть одномоментно в результате ударного воздействия тупого твердого предмета с местом приложения силы в левую половину тела челюсти при условии возможности смещения ее в направлении удара (незакрытый рот, отсутствие контактирующих зубов). Варианты образования повреждений костей черепа в целом:

В результате травматического воздействия на область шеи могут возникнуть переломы подъязычной кости и хрящей гортани. Примерный вариант описания. Имеется перелом щитовидного хряща по срединной линии, перелом практически вертикальный, неполный. На внутренней поверхности линия перелома слегка извилистая, с валикообразным вспучиванием и смятием прилежащего хряща (признак сжатия). На наружной поверхности в зоне перелома имеется некоторое нарушение структуры поверхности хряща: она негладкая, с мельчайшими короткими «трещинами», расположенными поперечно к зоне перелома (признак растяжения). На теле подъязычной кости имеется полный перелом, линия которого проходит на 0,5 см правее срединной линии. В целом линия перелома вертикальная. На наружной поверхности края перелома ровные, хорошо сопоставимые, без повреждений прилежащего компактного вещества, зона перелома слегка зияет (признаки растяжения). На внутренней поверхности линия перелома мелкозубчатая, края слегка отогнуты к наружней части, плотно не сопоставимы (признаки сжатия). Кроме этого, имеется второй перелом правого рожка, расположенный в 1 см от конца. Перелом также полный, поперечный, с аналогичными вышеописанными признаками сжатия на верхне-наружной поверхности и растяжения на нижне-внутренней. Заключение: перелом щитовидного хряща возник в результате деформации изгиба его в зоне срединной линии выпуклостью к наружней части (т. е. от сближения пластин навстречу друг другу от воздействия пары сил, приложенных к пластинам с боков); перелом подъязычной кости в зоне срединной линии возник также в результате деформации изгиба выпуклостью вперед от воздействия пары сил, приложенных к ветвям с боков; перелом правого рожка возник от изгиба рожка в месте перелома выпуклостью книзу – к внутренней части. Данный механизм переломов подтверждается расположением признаков сжатия и растяжения костной и хрящевой тканей в местах переломов. Вся совокупность переломов могла возникнуть практически одномоментно при сдавлении шеи с боков, с местом приложения сил – боковых поверхностей на уровне щитовидного хряща и подъязычной кости. Перелом правого рожка подъязычной кости при этом возник как отдаленный вследствие отгибания рожка к внутренней части при фиксации его конца связками. При проведении экспертизы в случаях множественных повреждений у правоохранительных органов возникают вопросы о количестве нанесенных ударов и последовательности образования этих повреждений. О количестве нанесенных ударных воздействий судебно-медицинский эксперт может судить по совокупности обнаруженных телесных повреждений на коже, в мягких тканях, внутренних органах и на костях. Вопрос о последовательности образования повреждений решается в сочетании как по повреждениям мягких тканей, так и по характеру переломов костей:

Возможность установления последовательности образования повреждений по переломам костей разберем на примере двух повреждений реберной дуги. При первом ударе в грудную клетку, например, в шестое ребро, возникнет локальный разгибательный перелом с признаками с |