Техника наложения гипсовой повязки при переломе лучевой кости

Вместе с помощником, который осуществляет противотягу за плечо, хирург производит репозицию перелома, техника которой определяется характером смещения отломков, но всегда проводится по общему правилу: вытяжение и управление дистальным фрагментом выполняется в последовательности, противоположной механизму получения перелома так, чтобы дистальный отломок установить по оси проксимального. Кисти придается нужное положение, в котором она удерживается на протяжении всего периода наложения гипсовой лонгеты.

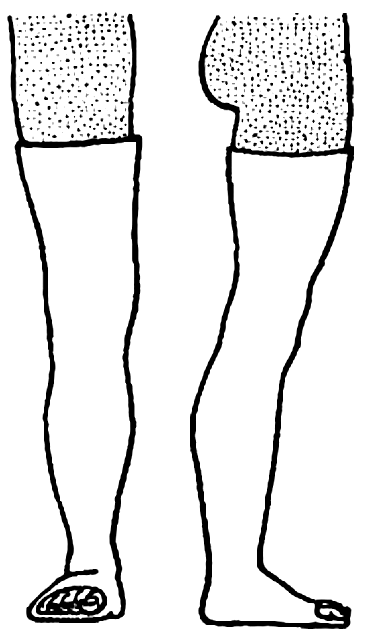

Замоченный и отжатый гипсовый бинт раскатывается на столе в 8—10 слоев так, чтобы образовалась лента необходимой длины (предварительно измеряется длина конечности от верхней трети предплечья до головок пястных костей) и шириной в 2/3 окружности предплечья. Лонгета тщательно разглаживается, чтобы не было складок, и накладывается на тыльную поверхность предплечья (рис. 7).

Рис. 7. Гипсовая лонгета при переломе лучевой кости в типичном месте

Рис. 7. Гипсовая лонгета при переломе лучевой кости в типичном месте

Кожа предварительно ничем не обрабатывается, не покрывается, не бреется. Лонгета тщательно моделируется всей ладонью плавно, без давления, так чтобы она повторяла контуры конечности. Края лонгеты отгибаются наружу на 0,5—1,0 см, чтобы они не давили на мягкие ткани. На протяжении всего времени наложения лонгеты и ее моделирования вплоть до того момента, когда застынет гипс (на это уходит около 10 мин), необходимо неподвижно удерживать конечность в приданном ей положении, сохраняя вытяжение по длине, чтобы не произошло смещение отрепонированных отломков.

После «схватывания» гипса лонгета на всем протяжении циркулярно фиксируется к конечности марлевым бинтом. Бинтование начинается от периферических отделов конечности, каждый последующий тур бинта прикрывает половину предыдущего. Пальцы обязательно остаются свободными от повязки, чтобы в дальнейшем наблюдать за состоянием конечности. После рентгеновского контроля, необходимого для того, чтобы убедиться в правильном сопоставлении отломков, верхняя конечность подвешивается на косынку и больной отпускается домой с рекомендациями.

Техника наложения циркулярной повязки

Циркулярная гипсовая повязка в условиях травматологического пункта применяется при лечении переломов, требующих длительной иммобилизации, таких как перелом обеих костей предплечья, перелом лодыжек, но по прошествии некоторого времени после травмы, так как наложенная непосредственно после репозиции перелома лонгетная повязка после спадения отека не может обеспечить надежной фиксации отломков, поэтому через 2—3 нед она заменяется на циркулярную.

Рассмотрим технику наложения циркулярной повязки (гипсового сапожка) на нижнюю конечность. Больной укладывается на стол на спину. Конечность бинтуется проксимально немного выше предполагаемого уровня наложения повязки. Стопа удерживается в нейтрально-нулевом положении, т.е. составляет с осью голени угол в 90°. В коленном суставе конечности придается положение легкого сгибания в 5—10°. Помощник удерживает конечность в приданном ей положении.

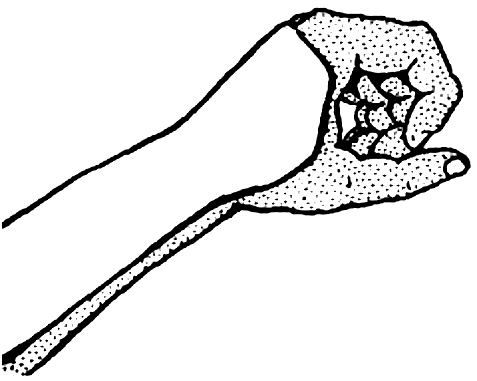

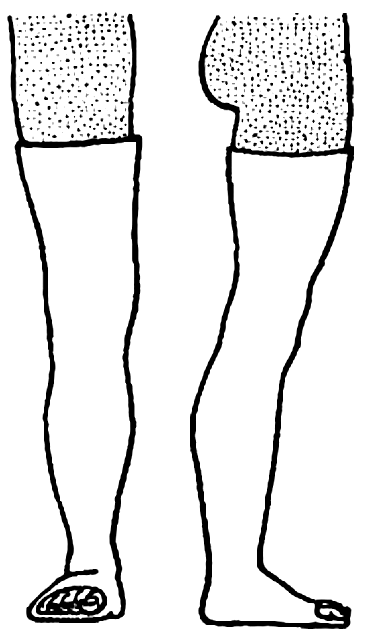

Отжатый гипсовый бинт накладывают круговыми ходами от пальцев стопы кверху так, чтобы каждый последующий тур перекрывал половину предыдущего. Первые слои повязки следует накладывать особенно тщательно. Бинт должен разматываться свободно, без натяжения и ложиться ровно, без складок и перегибов. Если переход бинта не ложится ровно, его отрезают и начинают новый ход. Необходимо внимательно следить за турами бинта по задней поверхности конечности. После наложения 2—3 круговых ходов изготавливается восьмислойная лонгета длиной предполагаемой повязки. Она накладывается по задней поверхности конечности от кончиков пальцев до верхней трети бедра и тщательно разглаживается. На уровне голеностопного сустава лонгета с обеих сторон разрезается поперек, разрезанные части лонгеты накладываются друг на друга и плотно приглаживаются. Поверх лонгеты вновь разматываются циркулярно туры гипсового бинта. По мере наложения бинтов они плотно приглаживаются так, чтобы повязка повторяла контуры конечности (рис. 8, 9).

Рис. 8. Циркулярная гипсовая повязка при переломах костей голени

Рис. 8. Циркулярная гипсовая повязка при переломах костей голени Рис. 9. Гипсовая повязка на стопе должна быть тщательно моделирована по двум сводам стопы: один — по внутренней ее поверхности, другой — по головкам плюсневых костей

Рис. 9. Гипсовая повязка на стопе должна быть тщательно моделирована по двум сводам стопы: один — по внутренней ее поверхности, другой — по головкам плюсневых костей

Сверху выступающая из-под гипса часть марлевого бинта заворачивается книзу и хорошенько заглаживается. Пальцы освобождаются от гипсовой повязки, края которой также тщательно заглаживаются, чтобы они не натирали мягкие ткани.

На протяжении всего времени наложения повязки и до ее застывания конечность необходимо неподвижно удерживать в заданном положении ладонями, аккуратно перехватывая во время прохождения гипсового бинта, и следить за тем, чтобы на гипсе не оставалось вдавлений от пальцев.

На протяжении всего периода фиксации конечности гипсовой повязкой больной должен наблюдаться врачом, чтобы избежать риска возникновения осложнений, наиболее грозными среди которых являются ишемические расстройства, возникающие в первые сутки после наложения гипса.

Следует помнить о том, что после перелома окружность конечности увеличивается, что объясняется образованием гематомы и отека тканей за счет их травматизации. Гипсовая повязка, как правило, накладывается на увеличенную в объеме конечность. После репозиции перелома, которая приводит к дополнительной травме мягких тканей, отек будет продолжать нарастать. Величину предполагаемого отека можно спрогнозировать, так как она напрямую зависит от степени травматизации мягких тканей (будет больше при прямом механизме травмы, большом смещении отломков, повторной репозиции) и от конституциональных особенностей пострадавшего (больше у светловолосых, светлокожих, с избыточно развитой рыхлой подкожной клетчаткой).

Для уменьшения отека в первые сутки следует придать конечности возвышенное положение и рекомендовать холод. Несмотря на это, отек может достичь значительных размеров и вызвать сдавление мягких тканей в повязке с их последующей ишемией, первым субъективным признаком которой являются сильные нестерпимые боли. Нередко приходится сталкиваться с тем, что врачи недооценивают опасности последствий этих жалоб больного и, считая, что боль вызвана самим переломом, рекомендуют принимать анальгетики. Если кровоснабжение тканей не восстанавливается в течение 6—8 ч, то происходит рубцовое перерождение сухожилий и мышц, приводящее к возникновению ишемической контрактуры (на верхней конечности она называется ишемической контрактурой Фолькмана). При более длительных ишемиях возникают некрозы как поверхностных, так и глубоких слоев тканей, которые впоследствии требуют длительного многоэтапного оперативного лечения. Как правило, эти осложнения приводят к стойкой инвалидности больных.

В амбулаторной практике необходимо предупреждать больного об обязательном обращении к врачу при появлении болей после наложения повязки. В этом случае при осмотре конечности врач обнаружит, что края лонгетной повязки утопают в мягких тканях, пальцы отечные, холодные наощупь, цианотичные при нарушении венозного кровотока и бледные при сдавлении артерий. Могут наблюдаться нарушения чувствительности и ограничения движений в пальцах. Необходимо срочно разрезать марлевый бинт, фиксирующий гипсовую лонгету, расслабить повязку, отогнув края лонгеты щипцами Вольфа, и вновь забинтовать марлевым бинтом. Эту манипуляцию иногда приходится повторять в течение первых суток.

Источник

Гипс при переломе лучевой кости

Травматическая ситуация, сопровождающаяся нарушением целостности лучевой кости, в результате чего ее части двигаются относительно друг друга, является достаточно серьезным повреждением. Внезапное падение, при котором рефлекторно подстраховываясь, человек тянет руку вперед, может привести к открытому или закрытому перелому луча. Для лечения этой травмы практически во всех случаях применяется гипсовая повязка. Если у пострадавшего диагностировали перелом лучевой кости без смещения, сколько носить наложенный гипс, устанавливает врач в процессе выздоровления.

Анатомия лучевой кости

Основными составляющими верхней конечности человека являются плечевой пояс, плечо, предплечье, запястье, пясть и пальцы. Предплечье состоит из лучевой (трехгранной) и локтевой кости. Когда они вращаются, то функционируют всегда вместе, образуя единый сустав. Благодаря анатомическому расположению двух костей обеспечивается движение рукой, раскрывая кисть руки. Это место наиболее подвержено перелому, так как кости этой части руки тонкие. Любой прямой удар может привести к перелому лучевой кости. Перелом без смещения лечат с помощью накладывания гипсовой повязки. Она проводится с захватыванием двух суставов и предплечья в согнутом положении.

Чаще всего причиной перелома являются следующие факторы:

- сильная нагрузка на руки,

- наличие метаболизма костной ткани, которое приводит к хрупкости костей,

- аварийные ситуации на дорогах,

- травмы, образовавшиеся на производстве или в быту.

К основным симптомам следует отнести:

- болевой синдром в области предплечья,

- чувство неудобства,

- на поврежденном участке может наблюдаться онемение руки,

- затрудненное шевеление руки,

- болевое ощущение в лучезапястном суставе.

Как долго будут срастаться поврежденные кости, зависит от тяжести травмы, возраста пострадавшего и особенностей организма. Определить тяжесть травмы и поставить правильный диагноз можно с помощью рентгеновского исследования или других методов диагностики.

После подтверждения диагноза специалист накладывает гипсовую повязку и фиксирует костные фрагменты в нужном положении. Скорость выздоровления зависит от характера травмы и от того, какое лечение было назначено. Обычно кости срастаются через 1,5-2 месяца при отсутствии осложнений.

Время ношения гипса на руке при переломе лучевой кости

Пациентов часто интересует вопрос: сколько времени необходимо носить гипс. Данное ограничение движения руки доставляет дискомфорт, неудобство в осуществлении каких-либо действий, вызывает нервное возбуждение.

Когда снимать гипс, решает врач, наблюдая за срастанием кости в период реабилитации. Также учитывается характер травмы (полный или частичный перелом). Чем скорее наступит заживление пораженной кости, тем быстрее будет снята гипсовая повязка. В среднем, период ношения составляет 4-5 недель.

Накладывается гипсовая повязка при переломе вместе с подкладкой из ваты. Желательно сделать подкладку размером с гипсовую повязку. Вначале готовится корсет, при этом раскатывают на ватно-марлевую ленту гипсовый бинт. Делают два первых обматывания бинта, создавая форму, следующие – по спирали. Первый тур гипсовой ленты должен прикрывать следующий. Один на другой накладывают два равномерных слоя, затем проводят моделирование. После чего накладывают 3-4 слоя и снова проводят моделирование. Гипсовыми лангетами укрепляют область плечевой части. Края обрезают таким образом, чтобы человеку было удобно совершать какие-либо движения и свободно управлять здоровой верхней конечностью. В конце ее моделируют в ту часть, где находится ключица, между лопатками, в локтевой части. После того как гипсовая смесь застынет, руку в повязке удерживают бинтом, располагающимся через ладонь.

При переломе лучевой кости одевать повязки из гипса должен врач, так как эта процедура требует знаний и практических навыков. Правильное накладывание не нарушает кровообращение и способствует быстрому выздоровлению. Врач должен удостовериться в полной и свободной подвижности пальцев и плеча.

После длительной иммобилизации при переломе проводят рентгеновское исследование, чтобы определить успешное срастание костей и исключить вторичное смещение в гипсовой циркулярной повязке, а при необходимости принять соответствующие меры с повторным устранением смещения лучевой кости. В случае нарушений проводится оперативное вмешательство.

Осложнения после снятия гипса

Врач травматолог снимает гипс после полного срастания костной ткани. До того как произойдет удаление с проблемной зоны гипса, пациент конечность практически не ощущает. Рука после снятия гипса выглядит бледной и худой, но быстро восстанавливается. При тяжелой степени повреждения лучевой кости приходится носить гипс по несколько месяцев. В это время поврежденная рука полностью обездвижена. Мышцы за этот период значительно атрофируются, и возникает необходимость в их разрабатывании. После снятия гипсовой повязки кисть руки становится не всегда послушной, иногда даже тяжело удерживать в руке стакан и другие предметы.

Комплекс упражнений позволяет восстановить движения руки, уменьшить отечность и ускорить процесс выздоровления. Упражнения необходимо выполнять с особой осторожностью и только по назначению специалиста, так как поврежденная конечность очень уязвимая. При сильной отечности пациент должен проводить активные упражнения.

Если гипс при переломе лучевой кости был наложен неправильно, могут возникнуть осложнения. Они будут сопровождаться нарушением в нервной системе, частичной или полной утратой двигательной активности предплечья, нарушением циркуляции крови. При тяжелой травме могут привести к некрозу.

Осложнения встречаются и по другим причинам.

- Не была своевременно оказана первая медицинская помощь, или неправильно действовали при ее оказании. Прежде всего, необходимо обездвижить конечность с помощью чистого фиксирующего предмета, затем приложить холод на поврежденный участок и при необходимости обезболить с помощью лекарственных препаратов.

- Лечение было проведено в домашних условиях, без участия врача-травматолога. Наиболее эффективная терапия та, которую провели в условиях стационара, так как важно правильно наложить гипсовую повязку.

- Произошло сдавливание конечностей. Чаще всего этот процесс происходит в результате отечности верхней конечности.

- Образовались пролежни. Причиной может быть нарушение циркуляции крови.

- Наблюдается аллергическая реакция на гипс, сопровождающая зудом и покраснением кожи.

- Недисциплинированность пострадавшего. Неосторожно сдвинутый гипс может привести к смещению костей. В этом случае повторно накладывается гипс, и увеличивается период восстановления.

Если костные фрагменты не были смещены, травма заживает достаточно быстро. Период ношения гипса в данном случае составляет около месяца.

источник

Гипс при переломе лучевой кости

Опасности и осложнения перелома лучевой кости

Их можно разделить на две группы: непосредственные осложнения травмы и ее отдаленные последствия.

К непосредственным осложнениям травмы относятся:

- Повреждение нервного пучка (например, разрыв). Влечет за собой нарушение чувствительности (тепловой, тактильной, двигательной и др.);

- Повреждение пальцевых сухожилий, в результате чего может быть нарушена функция сгибания или разгибания кисти;

- Повреждение кровеносных сосудов с формированием гематомы;

- Частичный или полный разрыв мышц;

- Инфекционные осложнения (например, присоединение инфекции к раневой поверхности).

Отдаленные осложнения встречаются не так часто. К ним относится остеомиелит (гнойное расплавление кости), деформация конечности из-за неправильного сращения костных отломков, формирование контрактур.

Использование гипсовой повязки может привести к различным осложнениям:

- Гипс переживает не только кровеносные сосуды, но и нервные окончания. Сдавливание сопровождается болями и отеками в области перелома. Признаком сдавливания является потеря чувствительности пальцев. У пострадавшего нарушается координация движений.

- У некоторых больных после наложения гипсовой повязки возникает аллергия. На коже под гипсом возникает дерматит, начинается зуд. Неприятные ощущения лишают человека покоя. Перед иммобилизацией врач должен выяснить у человека наличие аллергии на мел и гипс. Чтобы избежать покраснения кожи используется трикотажный бинт. Его наматывают на руку пострадавшего. Только после этого приступают к наложению повязки.

- Длительное сдавливание руки может привести к нагноению кожи. Поэтому специалист должен быть предельно осторожным, чтобы под повязку не попала гипсовая крошка. Все кожные и сухожильные выступы должен быть тщательно забинтованы. При появлении гнойного запаха производится осмотр раны. На травмированное место нужно нанести тонкий слой мази Вишневского или Левомиколя. Эти средства ускоряют процесс заживления поврежденных тканей.

- Гипсовая повязка должна плотно прилегать к травмированной конечности. В противном случае она будет перемещаться в процессе ношения. У человека образуются пузыри, в которых скапливается серозная жидкость. Содержимое пузырей после вскрытия попадает под гипсовую повязку. Это может привести к различным осложнениям.

Неосложненный перелом быстро поддается лечению. Но только при условии, что пострадавший человек своевременно обратится в скорую помощь или ортопеду. Адекватное лечение является залогом полноценного выздоровления, хорошего заживления травмы и полное отсутствие осложнений.

Но, к сожалению, для перелома лучевой кости характерно смещение осколков, разрыв связок, которые осложняют скорейшую реабилитацию. Оскольчатый перелом является одним из самых сложных. Если при неосложненном переломе лучевой кости оперативное вмешательство не требуется, то для соединения смещенных осколков операция необходима.

Перелом со смещением имеет много опасностей, в числе которых:

некомпетентная диагностика и постановка диагноза;

появление отеков руки, пальцев;

Очень часто перелом путают с травмой запястья. Неправильно поставленный диагноз повлечет за собой много неприятных последствий, поэтому проведение рентгена и других методов диагностики необходимо. Кроме того, после наложения гипса может наблюдаться отечность и для устранения дискомфорта может потребоваться новое наложение гипса.

Выявить смещение осколков при переломе можно с помощью рентгена. Снимки в двух проекциях позволяют точно поставить диагноз и назначить правильное лечение. Иногда люди, которые получили травму руки, отказываются от госпитализации и проведения рентгена, так как считают ее незначительной. Но такое решение может повлечь за собой серьезные последствия. Даже трещину в лучевой кости необходимо лечить.

Наложение гипса на руку обеспечивает ее надежную фиксацию. Но и здесь возможны неприятные последствия и осложнения, особенно в том случае, когда гипс сдавливает мягкие ткани, нервы. Если гипсовая повязка наложена неправильно, человек будет ощущать онемение, потеря чувствительности, отечность пальцев.

Перелом лучевой кости руки: лечение, срок срастания и методы реабилитации

Тактика лечения напрямую зависит от характера повреждения и в каждом конкретном случае подбирается индивидуально.

В случае перелома кости в типичном месте лечение заключается в закрытой репозиции («сборке») костных отломков и наложении гипсовой повязки во избежание смещения. Обычно гипсовая повязка охватывает кисть, предплечье и нижнюю треть плеча.

Сколько носить гипс при переломе лучевой кости руки? Иммобилизация длится, в среднем, 4-5 недель. Перед тем, как снимать гипсовую повязку, в обязательном порядке проводится контрольная рентгенография. Это нужно для оценки сращения косных отломков.

Иногда бывает невозможно вылечить травму путем наложения одной только гипсовой повязки. Тогда прибегают к следующим методам:

- Чрескожная фиксация отломков спицами. Плюсом метода является его быстрота и малая травматичность. Однако при таком лечении невозможно начинать раннюю разработку лучезапястного сустава;

- Открытая репозиция костных отломков с использованием металлоконструкции. При этом хирург производит разрез мягких тканей, сопоставляет костные отломки и фиксирует их при помощи металлической пластины и винтов.

К сожалению, хирургические методы имеют ряд отрицательных моментов. Прежде всего, это риск инфицирования раны. Поэтому после проведения операции необходимо пропить курс антибиотиков широкого спектра действия. Второй недостаток хирургического лечения переломов заключается в длительном периоде реабилитации.

Перелом лучевой кости руки считается одним из наиболее распространенных повреждений.

На его долю приходится почти 16% всех травм, получаемых в быту. Особенно часто он встречается у женщин в период менопаузы.

Первые упоминания о переломе можно найти в античных медицинских трактатах Египта и Китая. Уже тогда древние врачеватели обращали внимание на этот вид травмы, и составляли рекомендации по лечению и реабилитации пострадавших.

У травматологов есть такое понятие, как «перелом луча в типичном месте». Это связано с тем, что подавляющее большинство случаев перелома (почти 75%) приходится на дистальную часть кости (расположенную ближе к кисти руки).

Перелом средней и проксимальной (расположенной ближе к локтю) части лучевой кости встречается всего лишь в 5 % случаев.

- Смита, или сгибательный. Случается, когда человек падает на кисть, согнутую в сторону тыльной поверхности предплечья. В результате костный отломок лучевой кости смещается к наружной поверхности предплечья;

- Колеса, или разгибательный. Происходит в том случае, когда пострадавший падает на ладонную поверхность кисти. В результате имеет место переразгибание в лучезапястном суставе, и костный отломок смещается в сторону тыльной поверхности предплечья.

Как видно из описания, перелом Смита и Колеса являются зеркальным отображением друг друга.

В зависимости от природы возникновения:

- Патологические – возникают не столько под действием механической силы, сколько в результате снижения минеральной плотности кости. Заболевание, ярким проявлением которого являются патологические переломы, носит название остеопороз;

- Травматические. Возникают в результате воздействия на кость какого-либо механического фактора: удар, падение, скручивание, чрезмерная физическая нагрузка и др.

В зависимости от нарушения целостности кожных покровов:

- Закрытый перелом лучевой кости руки, когда кожа над местом травмы не повреждена;

- Открытый. При этом целостность кожного покрова нарушена, и костные отломки выходят наружу.

В зависимости от линии разлома:

- Косые;

- Поперечные;

- Продольные;

- Винтообразные;

- Т-образные;

- Вколоченные, при которых костные отломки входят («вколачиваются») друг в друга;

- Оскольчатые.

Любой тип перелома может быть как со смещением костных отломков, так и без него.

Существует так же анатомическая классификация:

- Перелом диафиза (тела) кости;

- Внутрисуставной перелом головки и шейки лучевой кости;

- Перелом шиловидного отростка.

Симптомы

Травма сопровождается достаточно яркой клинической картиной. Основные признаки и симптомы перелома руки следующие:

- Болезненность. Боль очень острая, усиливается при малейшей попытке пошевелить или даже просто напрячь мышцы руки. Особенно интенсивен болевой синдром в случае открытой травмы;Вас заинтересует… Лечение перелома локтя и восстановительный период

- Местный отек тканей. Перелом запускает каскад реакций, в результате которых развивается воспалительный процесс. При этом расширяются кровеносные сосуды, и жидкость частично пропотевает в ткани, что и приводит к появлению припухлости. Если в результате травмы возникла гематома, то место отека со временем приобретает синюшно-багровый цвет;

- Патологическая подвижность в руке. Данный симптом относится к абсолютным признакам, то есть его наличие в 100% случаев свидетельствует о переломе. Проверка патологической подвижности может привести к дополнительному повреждению тканей, поэтому проводить ее может только специалист!

- Укорочение руки. Этот симптом встречается при переломе со смещением отломков по длине;

- Крепитация костных отломков. Данный симптом, как и патологическая подвижность, относится к абсолютным признакам перелома. При попытке сместить кости под пальцами ощущается характерный хруст, который в клинической практике называется крепитацией. Проверить наличие крепитации может только специалист. При попытке самостоятельно проверить данный симптом может случиться еще большее смещение костных отломков.

Существует три принципиальных этапа, которые должны быть обязательно проведены при оказании первой помощи. К ним относится:

- Ранняя иммобилизация (обездвиживание) поврежденной конечности;

- Адекватное обезболивание;

- Местное воздействие холода;

Иммобилизация поврежденной конечности – первоочередной этап в оказании первой помощи. Правильная фиксация конечности выполняет сразу несколько задач:

- Минимизирует дополнительное смещение костей;

- Снижает риск повреждение мягких тканей отломками;

- Уменьшает боль.

Перед тем, как проводить иммобилизацию, важно освободить руку от колец, часов, браслетов и пр. В противном случае они могут вызвать сдавливание кровеносных сосудов и нервов. Чтобы придать фиксированной конечности физиологическое положение, ее нужно согнуть в локтевом суставе под углом 90 градусов и привести к туловищу, повернув кисть вверх.

Чтобы минимизировать болевые ощущения, можно воспользоваться препаратами из группы НПВС (нестероидные противовоспалительные средства). К ним относится диклофенак, ибупрофен, кетонал, дексалгин, целебрекс и др. Перечисленные препараты можно принимать в виде таблетированных форм или в виде внутривенных и внутримышечных инъекций.

Местное применение холода так же уменьшает болевые ощущения. Кроме того, под действием низкой температуры происходит сужение сосудов и уменьшается отек тканей.

Использовать холод для обезболивания надо осторожно, чтобы не спровоцировать обморожение. Для этого грелки или пакеты со льдом перед использованием заворачивают в полотенце.

Диагностика

Рентгеновский снимок покажет не только наличие перелома, но и его характер, наличие отломков, вид смещения и др. Эти данные играют ключевую роль в выборе лечебной тактики.

Иногда для диагностики сложных травм травматологи используют метод компьютерной томографии.

Максимально подробно вопросы лечения такой травмы затронуты в статье “Лечение перелома лучевой кости”. Операция ручной репозиции проводится под радиологическим контролем. Благодаря этому методу можно обеспечить правильность срастания сломанных костей.Для снятия боли пострадавшему назначают прием обезболивающих препаратов.

Открытый перелом лучевой кости со смещением сопровождается повреждением кожных покровов. Нагноение раны затрудняет процесс лечения. В почве могут содержаться возбудители столбняка. Чтобы предотвратить инфицирование опасными бактериями пациенту нужно принимать иммуноглобулины. Они содержат антитела к различным заболеваниям.

источник

Источник