Таранная кость голеностопа перелом

Что это такое?

Эти переломы возникают вследствие высокоэнергетической травмы, например, в результате ДТП или падения с высоты.

Поскольку таранная кость принимает непосредственное участие в движениях голеностопного сустава, ее перелом неизбежно ведет к значительному ограничению подвижности и функции сустава. Кроме того, при переломах таранной кости могут возникать проблемы с их сращением, что становится причиной серьезных осложнений, в т.ч. хронического болевого синдрома. По этой причине многие переломы таранной кости подлежат хирургическому лечению.

Кратко о анатомии таранной кости

Таранная кость образует нижний отдел голеностопного сустава (верхний его отдел образован большеберцовой и малоберцовой костями). Таранная кость располагается тотчас над пяточной костью, вместе с которой она образует подтаранный сустав, выполняющий весьма важную функцию при ходьбе, особенно по неровной поверхности.

Таранная кость — это основное связующее звено между голенью и стопой, обеспечивающее перераспределение нагрузки на уровне голеностопного сустава. Большая ее часть покрыта суставным хрящом — гладкой белой тканью, покрывающей все участвующие в образовании суставов поверхности костей. Суставной хрящ обеспечивает беспрепятственное скольжение суставных поверхностей друг относительно друга.

Таранная кость располагается между нижними концами костей голени и пяточной костью

Виды переломов таранной кости

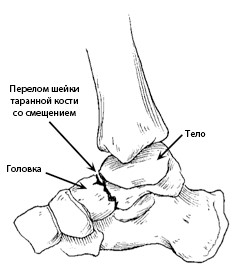

Любая часть таранной кости может подвергаться повреждению. Наиболее часто перелом таранной кости локализуется в средней ее части, называемой «шейкой». Шейка таранной кости разделяет «тело» таранной кости, расположенное под большеберцовой костью, и «головку», расположенную ниже и ближе к середине стопы.

Еще одной частой локализацией переломов таранной кости является ее наружная часть, несколько выстоящая за пределы голеностопного сустава — «латеральный отросток». Переломы латерального отростка обычно возникают при форсированном смещении голеностопного сустава в сторону и часто наблюдаются у сноубордистов.

Переломы нередко классифицируют в соответствии с выраженностью смещения, т.е. в зависимости от того, насколько костные фрагменты сместились относительно своего нормального положения.

Переломы с минимальным смещением или стабильные переломы. При таких переломах смещения практически не бывает. Костные фрагменты сохраняют свое нормальное положение. Смещения при этих переломах не наступает и в процессе лечения, поэтому операция обычно не требуется.

Переломы со смещением. Под этим термином понимаются переломы, при которых костные фрагменты смещаются относительно своего нормального положения. Степень смещения зависит от величины силы, вызвавшей перелом. Переломы со значительным смещением чаще всего являются нестабильными. Нестабильные переломы таранной кости со смещением фрагментов обычно требуют хирургического лечения, целью которого является восстановлением анатомии кости и создание условий для восстановления функции стопы и голеностопного сустава.

Открытые переломы. Это переломы, сопровождающиеся нарушением целостности кожных покровов. Открытые переломы нередко сопровождаются более значительными повреждениями окружающих мышц, сухожилий и связок. Кроме того, при открытых переломах возникает сообщение внутренних сред организма с внешней средой и такие переломы характеризуются высоким риском развития осложнений, в т.ч. инфекционных, и заживают дольше обычного.

Переломы таранной кости часто локализуются в средней ее части — в области «шейки». На данном рисунке схематично представлен перелом шейки таранной кости со смещением.

Причины переломов таранной кости

Большинство переломов таранной кости являются результатом высокоэнергетической травмы, например, вследствие ДТП или падения с высоты. Спортивные травмы, особенно при катании на сноуборде, являются еще одной, однако менее распространенной причиной повреждений таранной кости.

Симптомы перелома таранной кости

Пациенты с переломами таранной кости обычно предъявляют жалобы на:

- Острую боль

- Невозможность опоры на поврежденную стопу

- Выраженный отек, кровоизлияния и болезненность при пальпации

Диагностика переломов таранной кости

Большинство пациентов с переломами таранной кости в связи с тяжестью полученных повреждений доставляются в отделения неотложной помощи или травматологические центры.

Физикальное обследование

Выслушав ваши жалобы и выяснив анамнез травмы и другие важные детали, касающиеся состояния вашего здоровья, врач приступит к тщательному клиническому обследованию:

- Врач осмотрит ваши нижние конечности и стопы на предмет следов получения травмы, тщательно пропальпирует их на предмет выявления участков локальной болезненности

- Оценит характер движений и чувствительности в стопе. К некоторых случаях одновременно с переломами могут возникать и повреждения нервных стволов.

- Врач проверит пульсацию основных артерий стопы с тем, чтобы убедиться, что кровоснабжение стопы и голеностопного сустава не пострадало

- Осмотрит стопу и голеностопный сустав на предмет отека, который порой может быть выражен настолько, что развивается состояние, называемое компартмент-синдромом. Компартмент-синдром может приводить к потере чувствительности и движений в стопе и требует неотложного хирургического лечения.

- Обследует другие участки тела на предмет сопутствующих повреждений, например, нижних конечностей, таза и позвоночника.

Дополнительные методы исследования

Информация, полученная в ходе дополнительных методов исследования, помогает доктору решить, показана вам операция или нет, и используется непосредственно для планирования предстоящей операции.

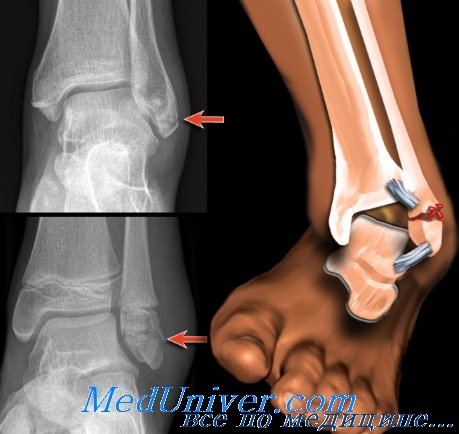

- Рентгенография. Рентгенография является наиболее распространенным и доступным дополнительным методом исследования костной системы. На рентгенограммах можно увидеть перелом и оценить степень смещения фрагментов (расстояние между отдельными костными фрагментами). Также рентгенография позволяет оценить, сколько этих фрагментов.

Рентгенограмма при переломе шейки таранной кости.

- Компьютерная томография (КТ). При необходимости в более детальной оценке характера перелома доктор может назначить вам КТ. КТ позволяет получить изображения поперечных срезов различных участков стопы. Она обеспечивает нас более ценной информацией, касающейся тяжести перелома, и позволяет более четко увидеть все линии перелома и границы фрагментов.

Лечение переломов таранной кости

Основным мероприятием первой помощи при переломах таранной кости, как и при любых других травмах голеностопного сустава, является иммобилизация голеностопного сустава жесткой шиной с мягким подкладом, наложенной вдоль подошвенной поверхности стопы и задней поверхности голени до коленного сустава. Придание стопе возвышенного (выше уровня сердца) положения позволит минимизировать отек и болевые ощущения. Специфика дальнейшего лечения зависит от тяжести и характера перелома, поэтому пострадавший должен быть немедленно доставлен в лечебное учреждение.

Консервативное лечение

Консервативное лечение может быть показано только при стабильных переломах, не сопровождающихся смещением фрагментов. При переломах таранной кости ввиду, как правило, высокоэнергетического характера травмы такое бывает редко.

Иммобилизация. Иммобилизация позволит удержать нормальное положение костных фрагментов до тех пор, пока не наступит их сращение. Иммобилизация при переломах таранной кости продолжается от 6 до 8 недель. В течение этого периода вам будет необходимо ограничить или исключить нагрузку на стопу. Делается это с тем, чтобы создать условия для сращения костей без риска того, что в процессе лечения наступит их вторичное смещение.

Реабилитация. По прекращении иммобилизации доктор предложит вам программу реабилитации, которая поможет вам восстановить объем движений и силу стопы и голеностопного сустава.

Хирургическое лечение

При наличии смещения фрагментов добиться наиболее оптимальных результатов и предотвратить риски развития осложнений в будущем позволяет только внутренняя их стабилизация.

Открытая репозиция и внутренняя фиксация. В ходе этой операции костные фрагменты сначала возвращаются в свое нормальное анатомическое положение, а затем фиксируются специальными винтами или металлическими пластинками и винтами.

(Слева) На рентгенограмме представлен перелом таранной кости. (Справа) Костные фрагменты были фиксированы винтами.

Восстановительный период

Костная ткань обладает весьма значительным регенеративным потенциалом. Однако, чем тяжелее повреждение, тем дольше может продолжаться период заживления. После операции в зависимости от характера повреждения и предполагаемых регенеративных возможностей ваши стопа и голеностопный сустав будут обездвижены на протяжении 2-8 недель. В процессе лечения ваш лечащий врач скорее всего несколько раз назначит вам контрольную рентгенографию с тем, чтобы убедиться, что процесс заживления протекает как должно.

Обезболивание

После операции вы будете испытывать в той или иной мере выраженные болевые ощущения. Это неотъемлемая часть процесса заживления. Врач и медицинские сестры сделают все необходимое, чтобы уменьшить выраженность болевого синдрома и тем самым ускорить процесс вашего восстановления.

Раннее начало движений

Многие специалисты рекомендует начинать движения в стопе и голеностопном суставе как можно раньше и руководствоваться при этом испытываемыми вами болевыми ощущениями. Пациентам, перенесшим хирургическое вмешательство, движения обычно рекомендуют начинать после заживления раны. При консервативном лечении восстановление движений в стопе и голеностопном суставе обычно начинаются по прекращении иммобилизации.

Физиотерапия

Занятия лечебной физкультурой направлены на восстановление движений в стопе и голеностопном суставе и укрепление окружающих мышц.

Нагрузка

Первое время, когда вам будет разрешена нагрузка, вам может понадобиться трость или специальный ботинок. Скорее всего вы не сможете полноценно опираться на стопу еще в течение 2-3 месяцев. При слишком раннем начале нагрузки может наступить вторичное смещение фрагментов, поэтому настоятельно советуем вам следовать рекомендациям вашего лечащего врача. По мере заживления перелома и купирования болевых ощущений вы сможете в большей степени нагружать травмированную стопу.

Осложнения после переломов таранной кости

Аваскулярный некроз (АВН)

При нестабильных переломах в момент травмы может произойти нарушение кровоснабжения таранной кости. Иногда в последующем кровообращение быстро восстанавливается и начинаются нормальные процессы сращения перелома, однако в других случаях костные клетки в отсутствие кровоснабжения начинают гибнуть, что ведет к постепенному и весьма сложно поддающемуся лечению коллапсу кости. Такое состояние носит название аваскулярного некроза (АВН) или остеонекроза с коллапсом кости.

По мере утраты костной массы начинается страдать и покрывающий кость суставной хрящ. В этих условиях суставная поверхность перестает быть ровной и гладкой, что ведет к развитию болевого синдрома, дегенеративным изменениям, ограничению движений и нарушению функции. Чем тяжелей перелом таранной кости, тем выше вероятность развития АВН. Даже при адекватном лечении, в т.ч. хирургическом, риска АВН избежать невозможно.

Посттравматический остеоартроз

Посттравматический остеоартроз — это вариант дегенеративного поражения сустава, развивающийся вследствие травмы этого сустава. Даже при нормальном сращении костей хрящ, покрывающий суставные поверхности костей, в полной мере не восстанавливается, что со временем приводит к развитию болевого синдрома и ограничению движений в суставе. Большинство переломов таранной кости приводят к развитию в той или иной мере выраженного остеоартроза голеностопного сустава. В наиболее тяжелых случаях, ограничивающих активность пациентов, может быть показано оперативное лечение, заключающееся в замыкании голеностопного сустава или его эндопротезировании.

Источник

Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

Голеностопный сустав выдерживает наибольшую массу тела на единицу площади по сравнению с другими суставами тела. Повреждения, репонированные анатомически неточно, часто приводят к развитию травматического артроза. Врачу важно понять, что переломы области голеностопного сустава и повреждения связочного аппарата очень часто сочетаются. Любой план лечения должен учитывать оба типа этих повреждений.

Сэр Персиваль Потт (Percivall Pott) в 1768 г. был одним из первых, изучавших переломы голеностопного сустава. Он описал перелом малоберцовой кости, локализованный на 8 см проксимальнее лодыжки, в сочетании с разрывом дельтовидной связки. Термин «перелом Потта» используют до сих пор (хотя и неточно) при описании двухлодыжечного перелома.

С тех пор некоторые исследователи изучали переломы в зоне голеностопного сустава и предпринимали попытки разработать их классификацию. В 1922 г. Ashurst и Вготег предложили классификацию, основанную на учете механизма повреждения.

К сожалению, увеличивающееся разнообразие повреждающих механизмов и сопутствующие повреждения связочного аппарата в этой классификации должным образом не учтены, поэтому она не имеет широкого практического применения. В 1949 г. Niels Lauge-Hansen предложил классификацию, в основу которой было взято положение стопы и голеностопного сустава в момент травмы.

Блок таранной кости шире спереди, чем сзади

В этой классификации первое слово указывает на положение стопы в момент приложения травмирующей силы, второе слово означает направление действующей силы. К сожалению, в эту классифкацию не включены прямые повреждения, такие как вклинение или сдавление по оси.

Кроме того, в ней не учитывается сочетание разнонаправленных сил, ответственных за большинство повреждений. Wilson разработал классификацию, включив в нее действие комбинированных сил. Но она стала чрезмерно громоздкой и к тому же недостаточно отражающей положение стопы в момент повреждения. После краткого рассмотрения функциональной анатомии голеностопного сустава будет подробно описана классификация повреждений этого сустава, предложенная Чикагским университетом неотложной медицины.

Ее ценность, как и любой другой классификации, определяется возможностью практического использования. Она позволяет врачу при изучении рентгеновского снимка больного с переломом голеностопного сустава определить по нему механизм, вызвавший перелом и сопутствующие повреждения связочного аппарата. Врач определит по снимку объем повреждения и установит, является ли перелом стабильным или нестабильным, и, исходя из этого, назначит рациональную программу лечения. Поскольку классификация основана на учете механизма повреждения и значительных сопутствующих повреждений, в тексте не рассматриваются по отдельности каждые из этих компонентов.

В прошлом голеностопный сустав описывали как блоковидный, но вернее будет отнести его к седловидным. Блок, или седло, таранной кости спереди шире, чем сзади. При тыльном сгибании стопы блок таранной кости входит в вилку, образованную лодыжками, обеспечивая большую стабильность по сравнению с подошвенной флексией. Единственным «чистым» движением в голеностопном суставе является подошвенное и тыльное сгибание.

Супинация и пронация стопы обеспечиваются движениями в подтаранном суставе, сформированном таранной и пяточной костями. Подтаранный сустав очень прочен. Таранная кость в нем движется вместе и в том же направлении, что и пяточная. Как правило, повреждение голеностопного сустава возникает под действием сил, направленных перпендикулярно нормальной оси движений в суставе. При этом повреждения обычно вызываются пронационно-супинационными силами, направленными перпендикулярно естественным движениям, т. е. подошвенному и тыльному сгибанию.

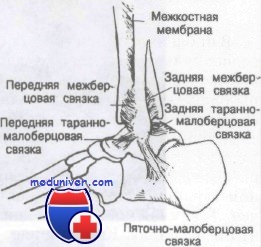

Связки голеностопного сустава, передняя и задняя межберцовые связки

Связки, окружающие наружную часть голеностопного сустава, включают переднюю и заднюю таранно-малоберцовую и пяточно-малоберцовую связки. Прочная дельтовидная связка расположена на внутренней поверхности сустава и является единственной связкой этого сустава, содержащей эластические волокна. Большеберцовая и малоберцовая кости дистально соединены передней и задней берцовыми связками. Последние усиливают амортизационные свойства голеностопного сустава и в проксимальном отделе соединяются, чтобы образовать межкостную мембрану. Движения в голеностопном суставе и стопе описаны рядом взаимозаменяемых терминов.

1. Эверсия — наружная ротация

2. Инверсия — внутренняя ротация

3. Тыльное сгибание — разгибание

4. Подошвенное сгибание — сгибание

5. Отведение (абдукция) — перемещение кнаружи передней части стопы относительно оси большеберцовой кости

6. Приведение (аддукция) — перемещение кнутри передней части стопы относительно большеберцовой кости

7. Супинация — приведение и инверсия

8. Пронация — отведение и эверсия

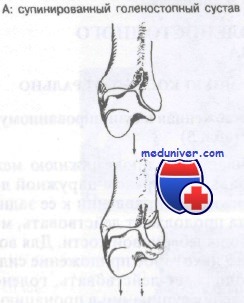

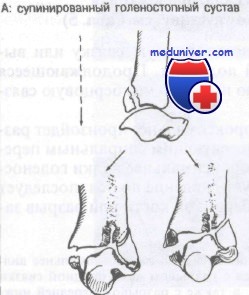

Прежде чем приступить к рассмотрению переломов костей голеностопного сустава, следует понять эти движения. При обсуждении переломов авторы будут употреблять термины, приведенные выше в этой главе. Инверсия показана на рисунке. Отведение и приведение изображены на рисунке.

Супинацией называют комбинированное движение, состоящее из приведения и инверсии, в то время как пронация включает комбинацию отведения и эверсии. Обратите внимание, что движениями, смещающими таранную кость и стопу в медиальном направлении, являются инверсия и приведение. Движения, смещающие стопу и таранную кость в латеральном направлении, — это эверсия и отведение. Надлежит ясно понять эти принципы, прежде чем приступать к рассмотрению следующей классификационной системы.

Классификация травм (переломов и растяжений) голеностопного сустава

Для переломов и растяжений связок голеностопного сустава предложено множество классификаций. Нижеприведенная классификация содержит ряд аксиом, дающих специалисту экстренной медицины большой объем информации о сопутствующих повреждениях. К тому же эту классификацию легко понять, она базируется на увеличении объема повреждения при приложении увеличивающейся силы в определенном направлении. В целом она учитывает три важных компонента: 1) позицию стопы в момент травмы; 2) направление, в котором травмирующая сила смещает таранную кость; 3) величину силы и степень сопротивления опорных структур.

Существуют три основные силы, действующие на голеностопный сустав. Если принять таранную кость за «точку отсчета», то силы окажутся направленными медиально, латерально или по оси таранной кости. Каждая из этих «изначально повреждающих сил» затем может сочетаться с вторичными повреждающими силами (добавлены к изначальным силам в скобках в таблицах). Силами, смещающими таранную кость латерально, являются отводящие, или эверсионные, силы (класс А).

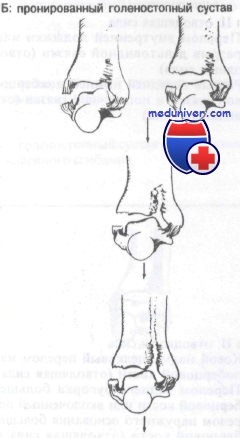

Медиально смещает таранную кость приводящая сила (класс Б). Переломы класса В — результат давления по оси. Положение стопы в момент приложения силы определяет тип и последовательность повреждения структур и включено в классификационную систему.

Переломы костей голеностопного сустава:

Класс А: сила, смещающая таранную кость латерально

Класс Б: сила, смещающая таранную кость медиально

Класс В: сила, передающая осевую компрессию на таранную кость

Класс А: тип IA эверсионная сила, приложенная к супинированному голеностопному суставу

Действие этой силы вначале разрывает переднюю нижнюю межберцовую связку, затем вызывает спиральный перелом наружной лодыжки от суставной линии в передненижнем направлении к ее задне-верхнему отделу. Если эверсионная сила продолжает действовать, может последовать перелом задней губы большеберцовой кости. Для возникновения этого перелома необходимо некоторое приложение силы по оси. Если эверсионная сила продолжает действовать, голеностопный сустав может перейти из положения супинации в пронацию и тогда происходит разрыв дельтовидной связки или перелом внутренней лодыжки.

Класс А: тип IБ (эверсионная сила, приложенная к пронированному голеностопному суставу). Как правило, эта сила разрывает дельтовидную связку или вызывает отрывной перелом внутренней лодыжки. Продолжающееся действие этой силы разрывает переднюю нижнюю межберцовую связку.

Если сила продолжает действовать, проксимальнее произойдет разрыв межкостной перепонки голени с последующим спиральным переломом малоберцовой кости на 7—8 см проксимальнее вилки голеностопного сустава. Если вдобавок действует давление по оси, последует отрывной перелом задней губы большеберцовой кости или разрыв задней нижней межберцовой связки.

Аксиома: спиральный перелом малоберцовой кости на 5—8 см проксимальнее вилки голеностопного сустава сочетается с разрывом дельтовидной связки или переломом внутренней лодыжки, а также с разрывом передней нижней межберцовой связки.

Класс А: II тип (отводящая сила, приложенная к пронированному голеностопному суставу). Воздействие значительной силы вызывает разрыв дельтовидной связки или отрывной перелом внутренней лодыжки. Если сила продолжает действовать, разрываются передняя нижняя межберцовая и поперечная связки. Затем возникает косой перелом малоберцовой кости. В сочетании со сдавлением по оси может возникнуть перелом заднего бугорка большеберцовой кости или вколоченный перелом основания большеберцовой кости.

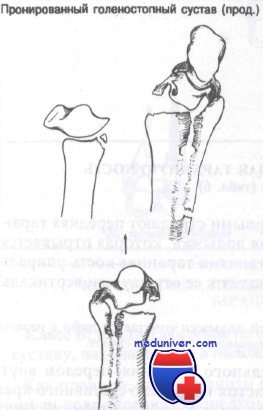

Класс Б: перелом голеностопного сустава от силы, смещающей таранную кость медиально

При действии этого механизма первыми страдают передняя таран-но-малоберцовая связка или наружная лодыжка, которая отрывается. При продолжении действия этого механизма таранная кость упирается во внутреннюю лодыжку, что приводит к ее отрыву или вертикальному перелому.

Аксиома: вертикальный перелом внутренней лодыжки сочетается либо с переломом наружной лодыжки, либо с разрывом наружных связок.

Если присутствует компонент тыльного сгибания, перелом внутренней лодыжки может захватить участок переднего суставного края большеберцовой кости. При подошвенном сгибании внутренний фрагмент может захватить участок заднего края большеберцовой кости.

Класс В: тип IA давление по оси, приложенное к голеностопному суставу, находящемуся в положении тыльного сгибания

Как правило, этот механизм приводит к изолированным или сочетанным повреждениям. При этом могут наблюдаться вколоченные переломы и переломы переднего края таранной кости.

Указанное давление может привести к перелому заднего края таранной кости или разрыву межберцового синдесмоза (разрыв межберцовых связок). При значительном диастазе возможны повреждения внутренней и наружной связок.

Больной жалуется на боль и припухлость, которые вначале локализованы, но, впоследствии могут распространиться на весь голеностопный сустав. Врач должен попытаться выяснить точный механизм повреждения и тщательно обследовать голеностопный сустав с целью выявления очаговой болезненности и припухлости. Следует пропальпировать пульс на тыльной артерии стопы и на задней большеберцовой артерии и сравнить его с пульсом на здоровой конечности. Припухлость или кровоизлияния, окружающие область ахиллова сухожилия, указывают на перелом задней лодыжки.

Аксиома: любой перелом малоберцовой кости в дистальном отделе по линии сустава должен вызвать подозрение на повреждение дельтовидной связки. Перелом наружной лодыжки со смещением обычно сопровождается переломом внутренней лодыжки или разрывом дельтовидной связки.

Аксиома: «инверсионный перелом» внутренней лодыжки должен сопровождаться переломом наружной лодыжки или разрывом связки. «Эверсионный перелом» внутренней лодыжки обычно сопровождается переломом наружной лодыжки или разрывом межберцовой связки.

Как правило, достаточно рентгенограмм, включающих прямую, боковую проекции и прямую проекцию под углом 20° при повороте стопы кнутри. Переломы, возникающие вследствие отрыва сухожилия, являются поперечными вследствие вклинения таранной кости — обычно вертикальными, спиральными или оскольчатыми. Следует тщательно изучить снимок в прямой проекции с целью выявления внутреннего или наружного смещения таранной кости, а также перелома лодыжек. На снимке в прямой проекции при 20° внутренней ротации стопы необходимо тщательно исследовать пространство между внутренней лодыжкой и таранной костью; разрыв связочного аппарата может привести к расширению этого пространства.

Аксиома: переломы лодыжек со смешением всегда сопровождаются повреждением связок.

Аксиома: поперечные переломы лодыжек являются отрывными повреждениями, вертикальные переломы — результатом вклинения таранной кости в большеберцовую.

При повреждении в результате давления по оси могут возникнуть переломы пяточной кости и компрессионные переломы позвоночника, которые следует искать тщательным образом.

Лечение переломов костей голеностопного сустава

Целью лечения является анатомически точное восстановление вилки голеностопного сустава. Теоретически голеностопный сустав следует считать замкнутым кольцом, окружающим таранную кость. Как изображено на рис. 210, кольцо состоит из дистальной суставной поверхности большеберцовой кости, внутренней лодыжки, дельтовидной связки, пяточной кости, наружных связок, наружной лодыжки и межкостной перепонки. Как и при переломах таза, изолированный разрыв кольца (костный или сухожильный) считают стабильным повреждением. Примером стабильного повреждения является перелом лодыжки малоберцовой кости.

Два или более разрыва кольца приводят к нестабильному повреждению. Стабильные повреждения не требуют репозиции; лечение заключается в наложении задней лонгеты, приподнятом положении конечности, прикладывании льда и разгрузке конечности. По мере уменьшения отека необходимо наложить гипсовый сапожок со стопой в нейтральном положении сроком на 4—6 нед. Нестабильные повреждения обычно требуют репозиции.

Примером нестабильного перелома является двухлодыжечный перелом или перелом со смещением лодыжки малоберцовой кости. Как и при переломе тазового кольца, перелом со значительным смещением в кольце вышеуказанных структур означает наличие второго повреждения и классифицируется как нестабильное повреждение.

Сначала обычно предпринимают закрытую ручную репозицию, однако нередко требуется открытая репозиция. Неотложная помощь при этих повреждениях включает лед, приподнятое положение конечности, иммобилизацию и направление к ортопеду. Лечение переломов варьируется от закрытой репозиции с наложением гипсовой повязки до открытой репозиции с внутренней фиксацией (используется чаще). Кроме того, эти повреждения сопровождаются высокой частотой осложнений.

Осложнения переломов костей голеностопного сустава

Переломы костей голеностопного сустава часто сопровождаются развитием нескольких серьезных осложнений.

1. Травматический артрит развивается в 20—40% переломов голеностопного сустава. Особенно предрасположены к его развитию пожилые или лица с оскольчатыми переломами суставного кольца большеберцовой кости.

2. После растяжения связочного аппарата в результате удлинения латеральных связок нередко развивается рецидивирующая нестабильность таранной кости, что предрасполагает к повторным растяжениям.

3. После растяжения связочного аппарата могут наблюдаться подвывихи сухожилий малоберцовой кости вследствие разрыва верхнего малоберцового удерживателя.

4. Разновидностью симпатической дистрофии является атрофия Зудека с быстро развивающимся остеопорозом дистальнее места повреждения и жгучими болями в этой области. Восстановление нормальной функции голеностопного сустава обычно устраняет эти боли.

5. Нередко происходит оссификация межкостной перепонки голени. Больные при этом могут жаловаться на слабость или болезненные ощущения в голеностопном суставе.

6. Костно-хрящевые переломы блока таранной кости могут проявляться хронической болью, ограничением подвижности сустава или припухлостью.

– Также рекомендуем “Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей голени, стопы”:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник