Тактика стоматолога при обнаружении зачатка зуба в линии перелома

Острая травма зуба: тактика и подход на примере клинического случая

Травма лица и губ — явление очень распространенное. Особенно неприятно, когда в инцидент в той или иной степени вовлечены зубы. Случается подобное, как правило, в самый неподходящий момент, а от скорости обращения в стоматологическую клинику и, самое главное, от квалификации и подготовленности специалиста зависит очень многое.

До сих пор существует множество мифов и догм в отношении стоматологической травмы. А от вариаций первой помощи и последующей реабилитации «захватывает дух» даже у бывалого клинициста.

В рамках данной публикации нет возможности осветить все варианты стоматологической помощи при травме зуба, однако мы можем отследить тактику и последствия принятия решений на примере реального клинического случая.

Классификаций травматических повреждений зуба очень много. Одна из последних разработана В. В. Рогинским (1987). В нашей стране наиболее известна классификация Н. М. Чупрыниной, опубликованная в последней редакции в 1993 г. (Чупрынина Н. М., Воложин А. И., Гинали Н. В. Травма зубов, 1993). К райне затруднительна в использовании на практике классификация Г. М. Иващенко (1963). В классификации, разработанной В. Ф. Василевской (1970) и А. М. Константиновым (1985), тоже есть свои особенности.

И, главное, ни одна из этих классификаций не отвечает на вопрос, что делать с пациентом в данный конкретный момент, когда он находится в кресле специалиста. Это лишь основа, на которую можно опереться при принятии того или иного плана реабилитации.

В зарубежной практике известна классификация ВОЗ, в которой выделено 8 классов ОТЗ:

- Класс 1. Ушиб зуба с незначительными структурными повреждениями.

- Класс 2. Неосложненный перелом коронки зуба.

- Класс 3. Осложненный перелом коронки зуба.

- Класс 4. Полный перелом коронки зубу.

- Класс 5. Коронково-корневой продольный перелом.

- Класс 6. Перелом корня зуба.

- Класс 7. Вывих зуба (неполный).

- Класс 8. Полный вывих зуба.

Классификация, созданная Jacobsen (1981), проста и доступна для практических врачей.

Однако наибольшее распространение в иностранной практике получила классификация Andreason et all (Andreason J. O., Andreason F., Andreason L., Textbook and Color Atlas of the Traumatic Injuries to the Teeth, 2007):

- Перелом в пределах эмали.

- Перелом в пределах эмали и дентина.

- Простой коронково-корневой перелом в пределах эмали дентина и цемента.

- Перелом в пределах эмали, дентина и пульпы.

- Полный коронковый перелом в пределах эмали, дентина, пульпы и цемента.

- Перелом корня в пределах цемента, дентина и пульпы.

Повреждение тканей периодонта.

- Ушиб.

- Подвывих (сублюксация).

- Вывих со смещением (латеральная люксация).

- Интрузия (вколоченный вывих).

- Экструзия (вывих с выдвижением из лунки).

- Полный вывих (авульсия).

Повреждение пульпы и тканей периодонта.

- Отдаленный результат: зуб с невитальной пульпой, но без деструкции костной ткани в периапикальной области.

При взгляде на эти классификации иногда становится не по себе, ведь, когда пациент в кресле, не особенно удобно перелистывать учебник в поисках нужного пункта и подпункта. Все верно, главное — не паниковать. Пациент с травмой, как правило, проходит к ближайшему специалисту, а им может оказаться даже не стоматолог-хирург. И не всегда при травме зуба нужен именно хирург.

Для врача и пациента проще условно разделить травмы зуба по их характеру. Можно выделить несколько вариантов.

Вывих зуба — смещение зуба с повреждением тканей периодонта. В зависимости от степени повреждения подразделяется на частичный, полный или вколоченный. Вколоченный и частичный вывихи восстанавливаются вправлением в лунку и фиксацией. При полном вывихе зуб оказывается извлечен из лунки, но и в этом случае его можно спасти. Положив выпавший зуб в гипертонический раствор и остановив кровотечение с помощью марлевого тампона, следует немедленно отправиться к врачу.

Ушиб зуба возникает от удара, часто сопровождается отеком и повреждением корня зуба. Эта ситуация также требует консультации и осмотра врача. Отек может пройти самостоятельно, но поврежденный корень зуба без лечения, скорее всего, погибнет и станет причиной будущих проблем.

Случай перелома нуждается в экстренной стоматологической помощи. Принимать пищу и прикасаться к зубу не стоит, так как при травме могли быть повреждены близлежащие ткани.

Перелом зуба может затрагивать эмаль, дентин и полость зуба. Степень травмирования определяет врач с помощью рентгенологического исследования.

Информацию в максимально возможном объеме, такую как расположение и состояние травмированного зуба, повреждение костной ткани вокруг него, лучше всего покажет компьютерная томография (КТ), а вообще радиодиагностическое исследование обязательно во всех случаях травмы.

Не так важно, какой использовать тип рентгенограммы, КТ или внутриротовую сьемку: важно увидеть состояние корня: длину, форму, контуры, состояние апекса как ориентир степени сформированности корня, а также физиологическую или патологическую резорбцию корня. Важно увидеть и состояние периодонтальной щели, проследить ее целостность, контуры и соответствие анатомической форме. Состояние окружающей кости также важно; наличие периапикальных процессов, состояние костных балочек, окружаюших зуб. Изменения на рентгенограмме наблюдаются не сразу, иногда линия перелома даже не просматривается. С течением времени под влиянием отека и жевательной нагрузки начитает просматриваться линия перелома или трещина корня, и иногда даже усиливается подвижность фрагмента зуба. Лучше всего сравнить снимки одинаковой укладки сразу после травмы, через месяц, 3 и 6 месяцев соответственно. Такая тактика рентгеновского обследования даст неоценимый диагностический материал, в том числе и для уточнения диагноза.

На примере конкретного клинического случая предлагаю проследить тактику и исход острой травмы зуба. В нашу клинику обратился пациент N , 26 лет, с травматическим повреждением мягких тканей губ и лица, а также с переломом коронки зубов 11 и 21.

Со слов пациента, инцидент произошел ночью перед днем обращения. Пациент помимо значительных эстетических недостатков испытывал сильную боль в момент приема пищи, которая самостоятельно купировалась через короткое время (примерно 30 сек.). Отломки зубов найти не удалось, так как место травмы было спешно покинуто и возможности вернуться не было.

Таким образом, можно сказать, что травма зуба, как и всего лица, всегда явление неожиданное и в то же время требующее оперативной и квалифицированной помощи. Тактика и лечение травмы зуба сегодня пошагово задокументированы, требуется лишь реализовать рекомендации, используя информацию в интернете, например на сайте Dentaltraumaguide . org .

Предотвратить повреждение зубов практически невозможно. Однако в случае спортивной травмы возможно изготовление защитных кап, что значительно снижает сложность травмы и последующую реабилитацию. В случае бытовой травмы следует сохранить отломки зуба или зубы и оперативно обратиться в клинику, имеющую необходимый опыт в лечении дентальной травмы. В значительной степени исход острой травмы зуба будет зависеть от оперативности обращения за помощью, точной диагностики, а также оптимального плана лечения.

Источник статьи: https://dentalmagazine.ru/posts/ostraya-travma-zuba-taktika-i-podxod-na-primere-klinicheskogo-sluchaya.html

Источник

Корни зубов, находящихся в щели перелома, являются причиной развития воспалительного процесса, вплоть до травматического остеомиелита. До настоящего времени среди специалистов нег единого мнения о врачебной тактике по отношению к этим зубам. Одни считают, что раннее удаление зубов в щели перелома является основной профилактикой развития различных осложнений. Так, Н.М. Михельсон (1956) отмечал, что если иммобилизация не проводится в первые часы или сутки после травмы, то единственной профилактикой развития травматического остеомиелита является удаление зуба из щели перелома. Другие авторы полагали, что данные зубы необходимо сохранять. Сторонники раннего удаления зуба из щели перелома указывали, чго только зуб в щели

перелома является основной причиной развития травматического остеомиелита.

В то же время экспериментальные исследования на животных (Швырков М Б., 2001) показали, что причина развития осложнений при переломах челюстей может быть запрограммирована на генетическом уровне.

Зуб, находящийся в щели перелома, является проводником микроорганизмов в костную рану. Однако не всякая рана, будучи инфицированной, нагнаивается, поэтому считают, что, если не проводить адекватную терапию, консолидация отломков может осложниться развитием травматического остеомиелита. Имеются наблюдения, что эго осложнение не возникает у ряда больных, независимо от их поведения после травмы, однако причины данного явления изучены ещё недостаточно.

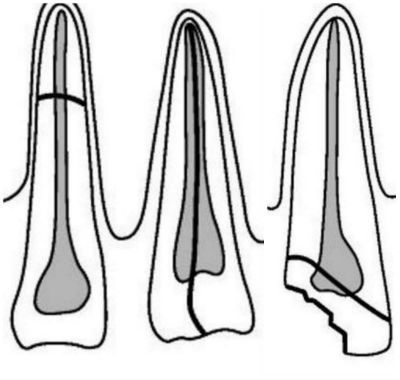

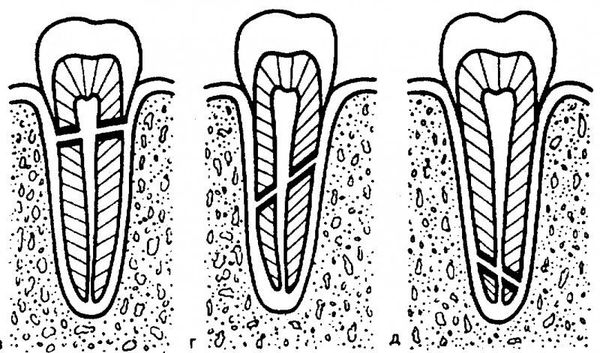

В щели перелома может оказаться как один, так и цва зуба. При этом могут выявляться различные варианты: линия перелома может проходить через весь периодонт или его часть, возможно обнажение в щели перелома только апикальной части зуба, иногда отмечается перелом корня в различных его отделах или в области бифуркации. Зуб в щели перелома может находиться на большем или меньшем отломках. В раннем посттравматическом периоде достоверно говорить о жизнеспосооности пульпы таких зубов не представляется возможным, так как чувствительность, определяемая с помощью электроодонтометрии (ЭОД), всегда значительно снижается и восстанавливается не оанее, чем через 10—14 сут с момента травмы, а иногда и позже. Поэтому показано динамическое проведение ЭОД для решения вопроса о жизнеспособности пульпы.

Некоторые авторы полагают, что если наряду с высокими цифрами ЭОД имеется парестезия нижней губы и подбородка, то динамическое проведение ЭОД не нужно. Достаточно контроля болевой или тактильной чувствительности губы.

Клиническая практика показывает, что зубы с обнаженным корнем, даже с живой пульпой или пломбированные, замедляют процесс консолидации фрагментов кости, так как костные 5а- лочки растут только из одного отломка в другой и с корнем зуба не срастаются. В этом случае имеется абсолютное показание к раннему удалению таких зубов. Доказательством правильности этого утверждения служи? подвижность отломков но истечении обычных сроков, необходимых для консолидации, т.е. через

- 5 нед.

Зубы в щеди перелома с периапи – альными .хроническими очагами всегда потенциально опасны в плане развития воспалительных осложнений, поэтому показано раннее удаление таких зубов.

Особого внимания заслуживают зубы, находящиеся в щели перелома на дистальном отломке, прежде всего нторой и особенно третий моляры. При использовании консервативных методов иммобилизации эти зубы имеют большое значение для предотвращения смешения вверх незакрепленного дистального фрагмента. Следует заметить, что попытка удалить такой зуб на малом отломке в перзые дни после перелома всегда отряжена со значительными техническими трудностями вследствие невозможности прочного удержания этого отломка рукой при вывихивании зуба щипцами. В этом случае происходит трение концов отломков друг

о друга, что является совершенно недопустимым. Дополнительное травмирование нижнего лупочкового нерва иногда приводит к его размозжению и (или) разрыву. Возможно повреждение связочного аппарата височно-нижнечелюстного сустава и даже его вывих. Для предотвращения гнойного воспалительного процесса в области перелома в этом случае на 1—2 нед назначают антибактериальную терапию. Через 12—14 дней после образования первичной костной мозоли и стихания острых воспалительных явлений, вызванных травмой, такие зубы могут быть удалены с меньшими трудностями вследствие развития хронического периодонтита, сопровождающегося снижением прочности отёчных коллагеновых волокон периодонта (колла! сновые волокна в кислой среде разбухают и теряют прочность) и резорбции стенок луночки Но и в этом случае требуется прочная фиксация малого фра] мен га, так как имеется опасность повреждения уже не только нижнего лупочкового нерва, но и разрушение непрочной новообразованной первичной костной мозоли.

Но мнению большинства авторов, абсолютные показания для удаления зуба гз щели перелома следующие:

- наличие зубов в щели перелома с различными патологическими изменениями и состояниями (перелом корня, подвижность зуба, наличие хронических очагов инфекции в периапикаль- ных тканях, широкое обнажение цемента корня, вывихивание зуба из лунки);

- наличие в щели перелома зуба, поддерживающего воспалительные явления, несмотря на проводимую медикаментозную терапию;

- наличие зубов, мешающих сопоставлению отломков.

При выборе лечебной тактики в отношении зуба, находящегося в линии перелома нижней челюсти, А.В Авдеев (1999) предложил использовать следующую формулу вероятности «выживания» зуба в щели перелома: Y=0,23 XI + 0,21 Х2 + 0,30 ХЗ + 0,26 Х4.

При этом значения X будут равны:

- XI = 1, при прохождении щели перелома через корень зуба;

- XI =0, при прохождении щели перелома по апроксималыюй поверхности зуба;

- Х2 — 1, при давности травмы до 3 сут,

- Х2 = 0, при давности травмы свыше 3 сут;

- ХЗ = 1, при степени смещения костных отломков пижпей челюсти до 0,5 см;

- ХЗ = 0, при степени смещения костных отломков нижней челюсти свыше 0,5 см;

- Х4 = 1, при ЭОД зуба до 30 мкА;

- Х4 — 0, при ЭОД зуба свыше 30 мкА.

Значения Y от 0 до 0,5 считаются неблагоприятными для сохранения зуба в шея* перелома, от 0,5 до 1 — благоприятными.

В сомнительных случаям целесообразно решать вопрос в пользу удаления зуба из щели перелома сразу же или при первых признаках развития воспалительного процесса в области отломков челюсти. Оставляя зуб пеудаленпым, врач берет на себя ответственность за возможные последствия (развитие тех или иных осложнений). Такой больной требует особо тщательного наблюдения в период лечения.

Гаким образом, тактика врача по отношению к зубам в щели перелома разнообразна и зависит ог многих причин, которые необходимо учитывать в практической деятельности.

Источник

Дата публикации 7 июня 2020Обновлено 10 ноября 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Перелом зуба — нарушение целостности зуба, возникшее вследствие механического повреждения или резорбции тканей зуба [1].

Под нарушением целостности зуба понимается любой дефект твёрдых тканей зуба, возникший вследствие механического воздействия, даже откалывание небольшой части коронки. Перелому зуба, возникшему вследствие механического повреждения, всегда сопутствует вывих зуба или трещина зуба.

Травма области рта встречается часто и составляет 5 % от всех травм [5]. Травмы зубов — наиболее распространённые повреждения среди всех лицевых травм. Из них чаще всего происходят вывихи и переломы зубов. Достаточно часто травмы зубов происходят у детей — около 5 % от всех травм, с которыми люди обращаются за лечением [2].

Чаще всего ломаются зубы верхней челюсти, что обусловлено распространением ортогнатического прикуса, при котором резцы верхней челюсти прикрывают и защищают передние зубы нижней челюсти. Также причиной может быть нарушение окклюзии (контакта зубов верхней и нижней челюстей), а именно выдвижение вперёд передних зубов верхней или нижней челюсти [3].

Причины перелома:

- неудачные падения, удары в результате драки, занятий травматичными видами спорта без соответствующих способов защиты, дорожно-транспортных происшествий;

- вредные привычки (раскалывание орехов зубами, открывание крышек и др.);

- твёрдая пища;

- неправильное удаление зуба — несоблюдение стоматологом-хирургом последовательности этапов хирургического протокола при удалении зубов или приложение чрезмерного усилия с воздействием на соседние зубы или зубы антагонисты.

Перелом боковых зубов (жевательной группы) связан, как правило, с неправильным лечением:

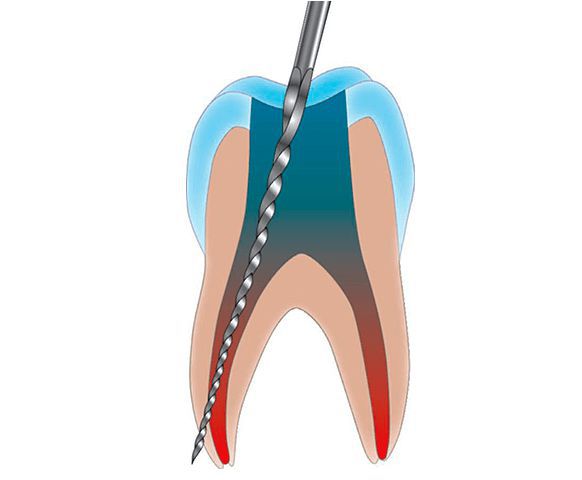

- нарушением окклюзионных контактов (созданием травматических контактов) при протезировании;

- нарушением целостности стенки корня зуба (перфорация) или перерасширение корневого канала вследствие его агрессивной и избыточной обработки при эндодонтическом лечении (лечении корневых каналов).

- ошибочным выбором внутриканальной штифтовой конструкции или слишком агрессивной установкой этой конструкции во время проведения ортопедического лечения.

Зубы легко могут сломаться даже при незначительном механическом воздействии (при жевании, ударе, падении и т. п), если снижена их механическая прочность [4]. Причиной уменьшения прочности может быть большой объём кариозной полости или резорбция (разрушение) корня зуба. Резорбция бывает внутренней и внешней. Внутренняя развивается в середине корневого канала, внешняя начинается с внешней поверхности корня, которая контактирует с костью. Резорбция может возникнуть из-за длительного хронического воспаления, хронической травмы зуба или некорректного ортодонтического лечения.

Иногда разрушение корня зубы происходит из-за наличия кист. Например, пародонтальная (боковая) киста зуба при длительном хроническом течении может привести к резорбции боковой поверхности корня зуба.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы перелома зуба

Пациенты обычно жалуются на боль при механическом или термическом воздействии на зуб, невозможность жевания. Часто острым краем зуба травмируется слизистая языка и щеки, и в этой области возможно образование эрозий слизистой оболочки. В области альвеолярного отростка возможно наличие дефекта вестибулярной (щёчной) стенки лунки зуба и повреждения окружающей зуб десны. Резкая болезненность возникает при попытке пальпации зуба. При внешнем осмотре пациента на лице определяется зона кровоподтёка, возникшая при ударе, отёк, возможны ссадины. В зависимости от уровня перелома зуба симптомы могут отличаться.

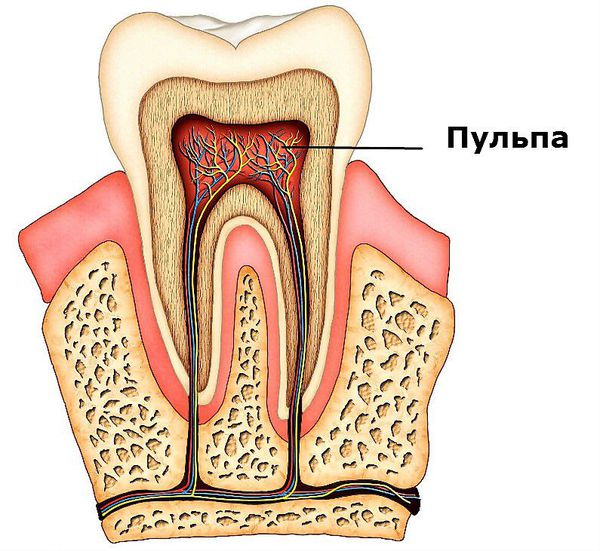

Перелом коронковой части зуба. На клиническую картину влияет объём повреждения и состояние пульпарной камеры (вскрыта или нет). Пульпарная камера — это внутренняя полость коронки зуба, в которой содержится сосудисто-нервный пучок, называющийся пульпой. Визуально всегда наблюдается дефект коронки (отсутствие части коронки) или трещина, которая может идти в любом направлении. При повреждении пульпарной камеры зуб вследствие кровоизлияния иногда имеет красный или фиолетовый цвет, может быть видна вскрытая часть пульпы в области перелома. Возникает травматический пульпит с характерными симптомами: резкая боль при любом воздействии на зуб [1].

Перелом корня зуба. Симптоматика полностью зависит от уровня и вида перелома.

- Вертикальный перелом корня зуба. Это, как правило, сочетанная травма, включающая в себя перелом коронковой части зуба или феррула (собственных тканей зуба, необходимых для фиксации коронки), если зуб покрыт ортопедической конструкцией, и самого корня зуба. В этой ситуации возникает резкая болезненность при перкуссии (постукивании) зуба и пальпации в проекции корня зуба. Десна в проекции корня может быть гиперемирована (т. е. имеется покраснение), отёчна, может возникнуть десневой абсцесс, на него указывает возникновение плотного инфильтрата. Впоследствии, при нагноении и вскрытии абсцесса, возможно возникновение десневого свища.

- Горизонтальный перелом корня зуба. В зависимости от уровня перелома наблюдается разная степень подвижности зуба — от небольшой до полной. Если зуб сломался в области верхушки корня, подвижности зуба может и не быть или она будет незначительной. Симптоматика будет обусловлена жизнеспособностью пульпы зуба. В случае повреждения сосудисто-нервного пучка будет резкая боль при перкуссии и жевании, которая может сохраняться в течение длительного времени. В случае перелома в середине корня или ближе к шейке зуба будет определяться подвижность. Если палец зафиксировать в проекции корня, при осторожном движении вперёд и назад можно определить вероятную линию перелома корня.

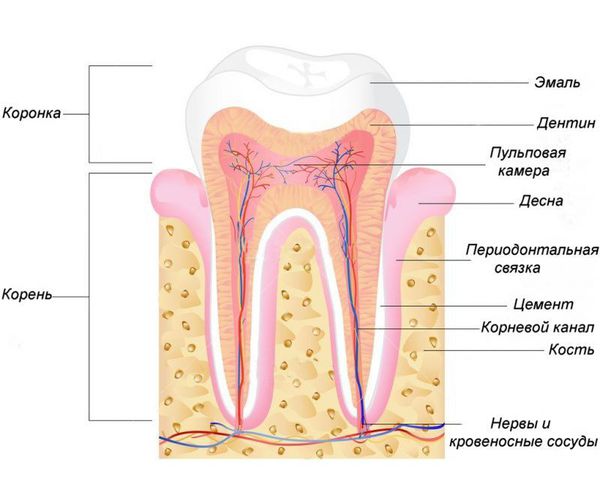

Патогенез перелома зуба

Зуб состоит из коронки (эта та часть, которая видна при осмотре полости рта) и корня, который находится в альвеоле. Альвеолой (лункой зуба) называют углубление в челюстной кости, в которой находится зуб. Между костной стенкой альвеолы и корнем зуба расположены волокна соединительной ткани — периодонта (периодонтальная связка).

Механизм перелома зуба зависит от причины. При травматическом (силовом) воздействии сначала всегда возникает вывих зуба а затем трещина и/или перелом (полный или неполный). Всегда страдает альвеола и периодонтальная связка, а также мягкие ткани, окружающие зуб. Альвеола иногда тоже ломается — возникает трещина или полный отлом альвеолярной костной стенки. Периодонтальная связка растягивается при ударе с последующим вывихом зуба и полностью разрывается при переломе зуба.

При возникновении внутриканальной резорбции зуба, связанной с хроническим воспалением в канале, происходит значительное истончение стенок корня зуба со стороны канала. В случае механического воздействия на зуб возможен перелом. Механизм развития резорбции следующий — при возникновении воспаления происходит изменение pH среды (сдвиг в кислую сторону). Дентин (основная ткань зуба) и эмалевые структуры начинают растворяться хелатными соединениями. Хелатные соединения имеют свойство связываться с ионами кальция в составе дентина, и благодаря химической реакции они размягчают твёрдые ткани зуба. Кроме того, при травме возникает внутрипульпарное кровотечение с образованием сгустков, которые замещаются грануляционной тканью с гигантскими многоядерными клетками, которые резорбируют дентин.

Возникновение внешней резорбции связанно, как правило, с неблагоприятным внешним воздействием на зуб: давлением ретенированного зуба или длительным некорректным ортодонтическим лечением. При этом истончение стенки корня зуба происходит снаружи, но результат один — снижение биомеханических свойств корня зуба с возможностью возникновения перелома при активных механических воздействиях (жевании, ударах и т. п.)[1][6][7].

Классификация и стадии развития перелома зуба

Существует несколько вариантов классификаций перелома зуба.

В зависимости от локализации линии перелома различают:

- перелом коронковой части зуба;

- перелом корня зуба;

- сочетанный перелом (коронки и корня зуба).

По характеру перелом может быть:

- продольным — зуб ломается вдоль вертикальной оси;

- поперечным — зуб ломается поперек оси;

- косым (вариант поперечного).

Выделяют разные виды перелома коронки зуба:

- в пределах эмали;

- в пределах дентина;

- с вскрытием и без вскрытия пульпы зуба.

Виды перелома корня зуба по степени его повреждения:

- полный;

- неполный.

По локализации повреждения корня зуба:

- верхушка корня зуба;

- средняя треть;

- область шейки зуба.

Стадии развития заболевания:

- “острый” перелом — перелом, возникший вследствие травмы;

- перелом, возникший как осложнение трещины зуба. Трещина зуба — это неполный перелом, находящийся либо в пределах эмали, либо в пределах эмали и дентина, либо проходящая через все ткани зуба — эмаль, дентин, цемент и пульпу. При трещине зуба сохраняется его единство, устойчивость и положение, но при наличии глубокой трещины, если произойдет механическое воздействие, возможно расхождение трещины с возникновением вертикального перелома зуба [6].

В 1970 году детские стоматологи Дж. Эллис и К. Дейви представили наиболее полную классификацию переломов зубов, которая основана на локализации перелома. Выделено девять классов.

- Простой перелом коронки с небольшим переломом в области дентина или без него.

- Обширный перелом коронки с участием значительного количества дентина, но не затрагивающий пульпу.

- Обширный перелом коронки с участием значительного количества дентина и вскрытием зубной пульпы.

- Травмированный зуб с нежизнеспособной пульпой с потерей или без потери структуры коронки.

- Зубы, потерянные в результате травмы (полное выпадение зуба).

- Перелом корня с потерей структуры коронковой части зуба или без неё.

- Смещение зуба без перелома коронки или корня.

- Перелом коронки в большом объёме и её замена.

- Травматические повреждения молочных зубов [8].

Осложнения перелома зуба

Поперечный (горизонтальный) перелом

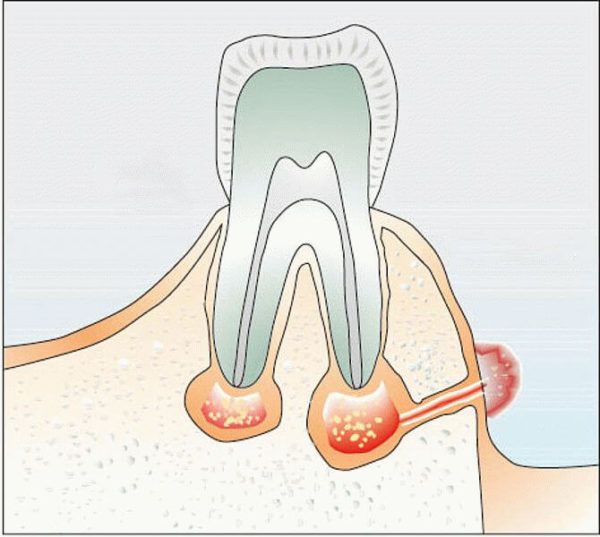

В случае перелома коронковой части зуба без повреждения пульпы при отсутствии лечения может развиться кариес и в дальнейшем пульпит и периодонтит. При переломе, сопровождающемся вскрытием пульпы, осложнением является острый пульпит. Возникновение пульпита сопровождается ярко выраженной болью в области причинного зуба с иррадиацией (распространением) по ветви тройничного нерва в область соседних зубов или зубов антагонистов. Боль в основном беспокоит ночью. Без соответствующего лечения острый пульпит может перейти в хронический, а в дальнейшем — в периодонтит, характеризующийся симптомом “выросшего зуба” (ощущением того, что зуб выдвинулся, на него нельзя накусить, так как это причиняет боль). Чётко можно определить причинный зуб, проводя перкуссию — постукивание по зубу. Боль возникает также при употреблении горячей пищи.

При отсутствии лечения через какое-то начинается время процесс склерозирования пульпы — дегенерация, атрофия пульпы, её замещение соединительной тканью. Как правило, острой боли на этом этапе нет, но в кости, окружающей зуб, начинают развиваться хронические воспалительные процессы — оститы или радикулярные кисты.

Вертикальный перелом зуба

Эта травма несовместима с дальнейшим существованием данного зуба в альвеоле. Без лечения (в данном случае оно подразумевает удаление зуба) ситуация приводит к быстрому развитию воспалительного локального процесса — периодонтита зуба, который в дальнейшем может перейти в периостит (воспаление надкостницы), остеомиелит (хроническое воспаление кости, которое приводит к резорбции костной ткани в области очага) и в обширное воспаление мягких тканей — абсцесс челюстно-лицевой области.

При этом вокруг зуба возникает гнойный инфильтрат, расплавляющий окружающие ткани. У пациента ухудшается общее состояние, поднимается температура, возникает отёк щёчной или подчелюстной области. Без проведения соответствующего лечения (удаления зуба, вскрытия периостита или абсцесса) процесс быстро приобретает “разлитой” характер. В этом случае возможно возникновение флегмоны мягких тканей лица и шеи. Такое быстрое и опасное течение воспалительных процессов полости рта обусловлено особенностями строения клетчаточных пространств лица и шеи. Клетчаточные пространства располагаются между мышечными фасциями. Они представляют собой рыхлую соединительную ткань. Отличительной особенностью этой ткани является быстрое развитие в ней гнойного воспаления, которое распространяется затем на близлежащие мышцы и сухожилия.

К осложнениям перелома также можно отнести резорбцию (внешнюю и внутреннюю) корня зуба после травмы. Она возникает через несколько месяцев. Резорбция может быть в области апекса (верхушки) корня или в области перелома корня зуба. Она возникает из-за отсутствия “замещающей мозоли”, которая должна восстанавливать ткани корня зуба — дентин и цемент. Симптоматика достаточно скудная. Это может быть подвижность зуба или возникновение боли при накусывании на зуб. Как правило, чётко диагностировать резорбцию возможно после проведения рентгенографического исследования. Эта ситуация является поздним осложнением перелома зуба. Зуб подлежит удалению [9].

Диагностика перелома зуба

Сбор анамнеза

Пациент обычно рассказывает о каком-либо механическом воздействии на область челюсти — удар, травма вследствие неудачного падения и т. п. Вспоминает ситуацию, когда пережёвывал твёрдую, жёсткую пищу и внезапно почувствовал боль в области определённого зуба.

Физикальное исследование

Осмотр. Возможно обнаружить следы механического воздействия в области мягких тканей лица — синяки, кровоподтёки, отёк пострадавшей области. При переломе коронковой части зуба можно увидеть дефект тканей коронки зуба. В случае перелома с повреждением тканей пульпы видно пульпу в зоне перелома [6]. Зуб приобретает красный или фиолетовый цвет вследствие кровоизлияния пульпы. При переломе корня с частичным смещением наблюдается изменение положения коронки зуба относительно оси зуба.

Перкуссия и пальпация. Перкуссия зуба всегда будет болезненна, независимо от уровня перелома. Пальпация в области проекции корня позволяет провести дифференциальную диагностику между вывихом зуба и переломом корня зуба. Если положить палец в область проекции корня и осторожно двигать коронковую часть зуба, можно определить линию перелома.

Инструментальное исследование

Электроодонтодиагностика (ЭОД ) — это метод, позволяющий определить жизнеспособность пульпы в случае её травматического повреждения. Электровозбудимость пульпы зависит от её состояния. Чем выше сила тока, на которую реагирует зуб, тем сильнее повреждён сосудисто-нервный пучок. В норме сила тока 2-6 мкА, при повреждениях — до 100 мкА и более [1]. От жизнеспособности пульпы будет зависеть тактика лечения — нужно ли проводить эндодонтическое лечение (удаление сосудисто-нервного пучка).

Рентгендиагностика. При проведении прицельной рентгенографии зуба или компьютерной томографии этой области будет чётко видна линия перелома — линия нарушения целостности тканей зуба в виде темной полоски. Если перелом существует длительное время, в области периодонтальной связки по периметру корня зуба около линии перелома можно видеть зоны “затемнения”, которые свидетельствуют о развитии воспалительного процесса в кости [6][10].

Лечение перелома зуба

Перелом коронковой части зуба

В случае небольшого дефекта коронковой части производится сошлифовывание острых краёв и восстановление дефекта с помощью пломбировочного материала или керамической вкладки.

В случае перелома коронки зуба с минимальным повреждением пульпы есть возможность избежать депульпирования зуба и провести лечение биологическим методом (например, с применением препарата Биодентин — стоматологического цемента на основе силиката кальция, который стимулирует образование заместительного дентина). Если перелом открывает пульповую камеру, убирается только коронковая часть пульпы, а корневая часть пульпы остается витальной (живой).

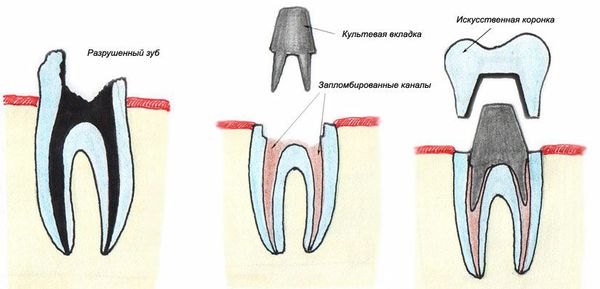

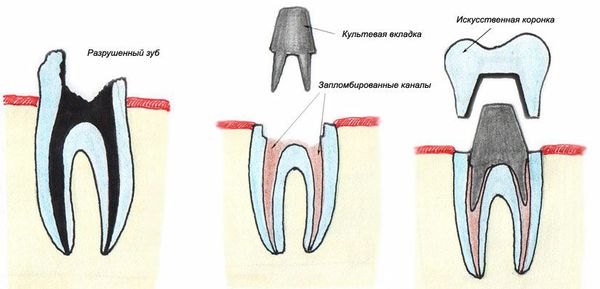

Если произошёл полный горизонтальный перелом коронки зуба, зуб депульпируется, и корень используется для протезирования с применением внутриканальных ортопедических конструкций — штифтов и вкладок.

Перелом корня зуба

Тактика лечения зависит от уровня перелома и от состояния пульпы зуба. В случае перелома корня зуба в области апекса (верхушки зуба) проверяется жизнеспособность пульпы. Если она сохранена, необходимо наблюдение с периодической проверкой жизнеспособности — один раз в 3 месяца в первый год, затем один раз в год. Если пульпа сильно повреждена, проводится операция по удалению апекса корня (апикальная хирургия) с предварительным депульпированием зуба. В идеальной ситуации пульпа сохраняется и в области перелома образуется “мозоль” из заместительного дентина и цемента.

В случае перелома средней или верхней части корня (на уровне шейки зуба) также проверяется жизнеспособность пульпы. Оптимально — оставить зуб с сохранением сосудисто-нервного пучка.

Если пульпа не повреждена, зуб иммобилизируется (его делают неподвижным) с помощью шины на срок до 5 недель. За это время возможно образование “мозоли” в этой области за счёт деятельности цементобластов и одонтобластов. Это клетки, находящиеся на внутренней поверхности пульповой камеры, участвующие в процессе образования нового дентина и цемента. При нежизнеспособности пульпы зуб депульпируют и также иммобилизируют с постоянным наблюдением. Иногда требуется резекция кости и/или мягких тканей вокруг корня для создания достаточной высоты феррула. Если по результатам рентгенограммы “мозоль” не образовалась или появился абсцесс десны или наружного свищевого отверстия, зуб удаляют с одномоментной или отсроченной установкой имплантата.

При полном вертикальном переломе зуб удаляется с одномоментной установкой имплантата и временным протезированием. Постоянное протезирование производится через несколько месяцев [11].

Прогноз. Профилактика

Прогноз в случае перелома зуба зависит от уровня перелома, от степени повреждения пульпы зуба и вида перелома (горизонтальный, вертикальный, косой).

При горизонтальном переломе коронковой части зуба без вовлечения пульпы прогноз хороший, кроме керамической вкладки или пломбы дополнительных методов лечения не требуется.

Прогноз неблагоприятный при вертикальном переломе, в этой ситуации зуб подлежит удалению с немедленной или отсроченной имплантацией. Зуб удаляется также в случае возникновения осложнений после проведённого лечения при других видах перелома (например, при появлении абсцесса десны или наружного свищевого отверстия).

Достаточно часто через несколько месяцев может возникнуть резорбция корня в области верхушки корня или боковая резорбция в области линии перелома. Предсказать вероятность образования или отсутствия резорбции не представляется возможным.

Профилактикой перелома зуба является общая стоматологи