Суставной перелом челюсти

Редактор: Байбурцян Айк Оганесович

стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург; кандидат мед. наук

Стоматологическая клиника ИМПЛАНТ-ЦЕНТР м. Новогиреево

Содержание:

Общая информация

Перелом нижней челюсти – это происходящее по тем или иным причинам частичное или полное (в зависимости от разновидности перелома) нарушение целостности кости нижней челюсти.

В подавляющем большинстве случаев перелом нижней челюсти возникает в результате какого-либо рода механической травмы (авария, драка, падение, занятия спортом, огнестрельное ранение и т.д.).

В некоторых случаях перелом нижней челюсти может самопроизвольно возникнуть под влиянием общих заболеваний (например, таких, как опухоль кости, остеомиелит и т.д.).

Интересный факт

Перелом нижней челюсти могут располагаться в разных местах челюсти, гораздо чаще встречаются у мужчин, чем у женщин.

Виды и формы перелома нижней челюсти

В зависимости от характера повреждений кости челюсти, их причин и последствий переломы нижней челюсти могут быть следующих видов:

- Полный перелом нижней челюсти – перелом, в результате которого происходит смещение отломков челюсти, которые в зависимости от линии перелома могут быть по форме косыми или поперечными, а по количеству – двойными, множественными или оскольчатыми

- Неполный перелом нижней челюсти – перелом без смещения отломков челюсти

- Открытый перелом – перелом нижней челюсти, сопровождающийся разрывами мягких тканей лица и слизистой оболочки ротовой полости

- Закрытый перелом – перелом нижней челюсти, при котором место травмы остается закрытым мягкими тканями

Последствия перелома нижней челюсти

Перелом нижней челюсти может привести к следующим последствиям:

- Патологическое смещение одной части зубного ряда относительно другой (либо спереди назад, либо снизу вверх)

- Образование промежутков между зубами по линии перелома

- Смещение отломков челюсти под воздействием силы мышц и собственной тяжести

- Смещение зубов со своей нормальной позиции

- Образование аномалий прикуса

- Сильные болевые ощущения в области перелома, усиливающиеся при движении челюсти

- Нарушение функций дыхания, речи, глотания, жевания

- Потеря чувствительности (онемение) в нижней части лица (подбородок, губы)

- Западение языка (в случае двойного перелома нижней челюсти)

- Общее недомогание

- Головная боль, тошнота, головокружение

По наличию данных последствий, как правило, и диагностируется перелом нижней челюсти.

При этом перелом нижней челюсти может привести и к нарушению работы других органов – например, к сотрясению головного мозга и как результату этого – потере сознания, кровотечению из ушей и т.п.

Перелом нижней челюсти

Осложнения при переломе нижней челюсти могут повлечь за собой некоторые тяжелые заболевания, например, менингит, остеомиелит и др.

Диагностика и лечение перелома нижней челюсти

Перелом нижней челюсти диагностируется по некоторым внешним признакам, а также посредством пальпации, которая выявляет место перелома.

Для более точного и тщательного диагноза необходимо обязательное рентгенологическое обследование.

Первая помощь при переломе нижней челюсти состоит в следующем:

- Зафиксировать нижнюю челюсть плотной пращевидной повязкой

- Остановить возможное кровотечение посредством стерильной повязки и тампонов

- В случае артериального кровотечения прижать поврежденный сосуд

- Освободить полость рта от затрудняющих дыхание инородных наполнителей (сгустков крови, рвотной массы и т.п.)

- Зафиксировать язык (в случае его западания, затрудняющего дыхание)

- Обеспечить травмированному состояние покоя

- Приложить к области перелома холодный компресс

каталог стоматологий и стоматологов России

80 000 отзывов

1,5 млн визитов

20 000 клиник

30 000 врачей

После оказания первой помощи пострадавшего необходимо как можно более срочно отправить в ближайшую больницу, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Перевозить пострадавшего с переломом нижней челюсти в больницу необходимо в положении сидя, а лучше всего лежа на боку или вниз лицом. Если же пострадавший потерял сознание, то его перевозят в положении лежа на спине с повернутой вбок головой.

В условиях больницы в первую очередь производится обработка раны, после чего пострадавшему в случае необходимости проводится перевязка крупных кровеносных сосудов, рассечение трахеи и введение туда специальной трубки для облегчения дыхания, а также комплекс противошоковых мероприятий.

Лечение перелома нижней челюсти

Лечебные мероприятия при переломе нижней челюсти в зависимости от характера травмы могут включать в себя следующие врачебные действия:

- Совмещение отломков челюстной кости (одномоментно или постепенно) под местной анестезией

- Жесткую фиксацию отломков челюстной кости на период восстановления ее целостности с помощью специальных шин

- Создание комфортных условий в области перелома для восстановления кости

- Профилактическую противомикробную и общеукрепляющую терапию (антибиотики, витамины, физиотерапия) с целью предотвращения инфекционно-воспалительных осложнений в области перелома.

В случае необходимости при лечении перелома нижней челюсти могут быть проведены хирургические мероприятия:

- Сшивание кости специальной проволокой или капроновой жилой

- Закрепление кости металлическими спицами

- Закрепление отломков кости посредством специальных накостных металлических пластинок

- Закрепление кости особыми внеротовыми конструкциями

Если разрушения кости нижней челюсти достаточно обширны и повлекли при этом серьезные обширные повреждения лица, то в данном случае проводится ряд сложных восстановительных пластических операций с применением сложных лицевых и челюстных протезов.

Главная цель лечения перелома нижней челюсти – максимально быстро и эффективно добиться сращения отломков челюсти и восстановления нормального прикуса зубов.

Перелом нижней челюсти

Если перелом нижней челюсти неосложненный, то его лечение составляет в среднем 3-4 недели. Сроки лечения осложненных переломов зависят от степени и характера осложнений.

После завершения лечения и снятия шин проводится обязательный курс механотерапии и лечебной гимнастики для восстановления нормального функционирования жевательных мышц и подвижности височно-нижнечелюстного сустава.

Полезная статья?

Сохрани, чтобы не потерять!

Отказ от ответственности: Этот материал не предназначен для обеспечения диагностики, лечения или медицинских советов. Информация предоставлена только в информационных целях. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом о любых медицинских и связанных со здоровьем диагнозах и методах лечения. Данная информация не должна рассматриваться в качестве замены консультации с врачом.

Посмотрите стоматологии Иркутска

Источник

Перелом нижней челюсти – патологическое состояние, возникающее при нарушении целостности нижнечелюстной кости. Пациенты жалуются на появление болезненной припухлости в зоне повреждения, нарастание болевых ощущений при жевании, открывании рта. Прикус нарушен, в полости рта выявляются разрывы слизистой с оголением края кости. Зубы на поврежденном фрагменте подвижны. Диагноз «перелом нижней челюсти» ставят, исходя из жалоб, локального статуса, данных рентгенографии. Первичное лечение перелома нижней челюсти заключается в устранении боли, антисептической обработке раны, временном шинировании. Постоянная фиксация отломков достигается консервативным или хирургическим путем.

Общие сведения

Перелом нижней челюсти – повреждение кости, сопровождающееся полным или частичным нарушением ее целостности. Среди травм ЧЛО переломы нижней челюсти диагностируют наиболее часто. Комбинированные повреждения верхнечелюстной кости и нижней челюсти выявляют у 15% обследованных. Основную группу пациентов составляют мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. У детей переломы нижней челюсти встречаются в 15% случаев.

По распространенности первую позицию занимают переломы тела (свыше 65%), на втором месте – повреждения угла (37%), на третьем – переломы ветви. Нарушение целостности ментального отдела диагностируют у каждого двадцатого пациента. Соотношение односторонних и двусторонних повреждений нижнечелюстной кости составляет 1:1. В проведении оперативного лечения перелома нижней челюсти нуждаются около четверти больных.

Перелом нижней челюсти

Причины перелома нижней челюсти

Перелом нижней челюсти возникает вследствие воздействия силы, величина которой превышает пластичные характеристики костной ткани, что бывает, например, в результате фронтальных и латеральных ударов в нижнюю треть ЧЛО, при падении с высоты на лицо тяжелых предметов, в случае ДТП. Локализация линии перелома соответствует участку кости со сниженной плотностью. Травматическим повреждениям в большей степени подвержены угол нижней челюсти, мыщелковый и суставной отростки, подбородочный отдел.

В стоматологии также встречаются патологические переломы нижней челюсти, возникающие в результате приложения сил, не превышающих физиологические. Подобные повреждения наблюдаются при резорбтивных процессах костной ткани у пациентов с воспалительно-деструктивными (при остеомиелите, радикулярных кистах) заболеваниями или в случае развития злокачественной опухоли.

Переломы нижней челюсти бывают не только прямыми, но и отраженными. При прямом переломе целостность кости нарушается в точке воздействия травмирующей силы. Локализация отраженных переломов нижней челюсти напрямую зависит от площади и направления удара. При двустороннем сжатии нижнечелюстной кости в области моляров максимальное напряжение костной ткани сосредотачивается в участке срединной линии. При прямом воздействии высокоамплитудной силы в зону подбородка наиболее уязвимыми являются шейки нижней челюсти. Односторонний перелом шейки зачастую бывает отраженным, возникает вследствие бокового удара. Дислокация отломков при переломе нижней челюсти определяется траекторией воздействия травмирующей силы, площадью поврежденного участка, группой мышц, прикрепленных к его поверхности.

Классификация переломов нижней челюсти

По локализации переломы нижней челюсти разделяют на 2 группы:

- Переломы тела. Чаще бывают открытыми, клинически сопровождаются разрывом слизистой, кровотечением. Различают срединные (линия разлома проходит между центральными резцами), ментальные (нарушение целостности наблюдается в участке между клыком и премоляром или между премолярами), боковые (зона повреждения локализуется в области моляров), ангулярные (повреждается кость в участке угла) переломы нижней челюсти.

- Переломы ветви. К этой категории относят нарушения целостности ветви нижнечелюстной кости (линия разлома при этом имеет параллельное или перпендикулярное направление относительно продольной оси) и двух ее отростков – суставного и венечного. В свою очередь перелом суставного отростка может проходить на уровне основания, шейки или головки. Чаще диагностируют закрытые переломы ветви нижнечелюстной кости.

Переломы нижней челюсти также разделяют на линейные (наблюдается одна линия перелома), оскольчатые (образуется несколько фрагментов, пересекающихся между собой под разными углами) и комбинированные, открытые и закрытые, односторонние и двусторонние.

Симптомы перелома нижней челюсти

При переломе нижней челюсти пациенты жалуются на появление болезненной припухлости в участке повреждения. Неприятные ощущения усиливаются при жевании, откусывании пищи. В случае нарушения целостности крупных кровеносных сосудов возникает кровотечение. При боковом линейном переломе нижней челюсти лицо приобретает асимметричную конфигурацию. Травматическое повреждение нижнелуночкового нерва вызывает онемение ментальной зоны и нижней губы. Цвет кожи изменен вследствие образования кровоподтеков, гематом.

При открытых переломах на слизистой оболочке выявляют разрывы с обнажением края кости. По переходной складке определяют кровоизлияния. Артикуляция при переломе нижней челюсти нарушена. Характер смыкания зубов определяется уровнем, симметричностью повреждения. У пациентов наблюдается ступенчатость зубного ряда. Фиссурно-бугорковый контакт нарушен. Зубы, находящиеся в линии перелома, подвижны (2-3 степени). Часто выявляют полные вывихи зубов.

Диагностика перелома нижней челюсти

Диагноз перелом нижней челюсти ставят на основании жалоб пациента, локального статуса, данных рентгенографии. В ходе физикального осмотра врач-стоматолог выявляет характерные внешнеротовые признаки перелома нижней челюсти: отечность мягких тканей в участке повреждения, изменение цвета и нарушение целостности кожи. Наблюдается отклонение срединной линии. При пальпаторном обследовании удается обнаружить неровности, западения кости. Если линия перелома нижней челюсти проходит в области угла или ветви, незначительное давление на подбородок приводит к усилению болезненности в месте повреждения. И, наоборот, если у пациента ментальный перелом, двустороннее надавливание в ангулярных участках вызывает появление выраженной боли во фронтальной зоне.

Для определения локализации перелома нижней челюсти стоматологи используют диагностический тест, при котором шпатель ставят по трансверзали на жевательных поверхностях нижних моляров. Легкое постукивание по выступающей части шпателя при сомкнутых зубных рядах вызывает у пациента болезненность в том месте, где проходит линия перелома нижней челюсти. Для диагностики целостности суставного отростка пальпируют участок кожи впереди козелка. С целью определения траектории движения суставной головки используют пробу, при которой врач-стоматолог ставит указательные пальцы в слуховые проходы потерпевшего. Пациент при этом медленно выполняет движения в вертикальной и трансверзальной плоскостях. Отсутствие движений суставной головки подтверждает наличие повреждения мыщелкового отростка.

КТ лицевого скелета (3D-реконструкция). Перелом мыщелкового отростка нижней челюсти со смещением

Ключевое значение в процессе диагностики перелома нижней челюсти имеют данные рентгенографии. Зачастую выполняют несколько снимков в разных проекциях (переднюю, боковую рентгенограммы). При подозрении на ментальный перелом нижней челюсти наряду с обзорной рентгенографией делают прицельную рентгенограмму. Для определения целостности мыщелкового отростка применяют специальные укладки (по Шюллеру, Парма). На рентгенограмме при переломе нижней челюсти обнаруживают нарушение целостности кости в виде тонкой полоски просветления. Дифференцировать перелом нижней челюсти необходимо с другими повреждениями костей ЧЛО, а также с ушибами мягких тканей. Физикальный осмотр проводит челюстно-лицевой хирург.

Лечение перелома нижней челюсти

Лечение переломов нижней челюсти включает антисептическую обработку раны, устранение болевого синдрома. Для достижения стойкой репозиции и фиксации отломков края кости сглаживают, устраняют интерпозицию мягких тканей между фрагментами. Удалению подлежат зубы, находящиеся на линии перелома. С целью предотвращения присоединения вторичной инфекции слизистую в участке разрыва ушивают.

Первичная иммобилизация при переломе нижней челюсти заключается в создании неподвижного блока, состоящего из нижней челюсти, прижатой к верхнечелюстным костям. Для этого используют бинтовые повязки или метод межчелюстного лигатурного соединения. При линейных переломах тела челюсти без смещения, а также в случае ангулярных переломов нижней челюсти без смещения для фиксации и иммобилизации фрагментов применяют двухчелюстное проволочное шинирование челюсти.

В связи с низкой эффективностью ручной репозиции отломков при ангулярном и мыщелковом переломах нижней челюсти со смещением чаще используют хирургический метод лечения. Среди основных техник открытого остеосинтеза применяют костный шов, мини-пластины, полиамидную нить. Для соединения фрагментов с помощью костного шва производят разрезы мягких тканей, скелетируют кость со щечной и оральной стороны. С линии перелома нижней челюсти удаляют осколки, края кости сглаживают. В отломках по обе стороны от линии повреждения делают отверстия для фиксации проволоки. После укладки слизисто-надкостничного лоскута рану ушивают. Для достижения более жесткой иммобилизации при переломе нижней челюсти дополнительно применяют назубные шины.

Мини-пластины показаны при косых, оскольчатых переломах ветви и тела нижней челюсти. Разрез делают только со щечной стороны, после отсепарирования слизисто-надкостничного лоскута проводят обработку перелома. На отломках по обе стороны от линии перелома нижней челюсти просверливают отверстия, с помощью шурупов фиксируют мини-пластины. Укладывают на место слизисто-надкостничный лоскут, накладывают швы.

Для предотвращения развития посттравматического остеомиелита пациентам назначают антибактериальные препараты. Эффективность лечения переломов нижней челюсти зависит от своевременности оказания специализированной помощи, характера перелома, наличия осложнений. Первичная костная мозоль при переломе нижней челюсти формируется в течение 20 дней, вторичная – на протяжении 6-8 недель. При раннем обращении пациента с переломом тела прогноз благоприятный. Повреждение ветви и ее отростков может привести к стойким функциональным нарушениям.

Источник

Остеома – доброкачественная опухоль костной ткани, встречающаяся у 2,7-5,9 % больных с доброкачественными опухолями костей лица. В настоящее время высказывается предположение, что число истинных остеом существенно меньше, поскольку этот диагноз часто ошибочно выставляют при реактивной гиперплазии, экзостозах челюстей, некоторых формах фиброзной дисплазии [3, 17].

Остеомы, как правило, растут очень медленно и безболезненно, длительное время не давая о себе знать. Их клиническая картина слабовыраженна и зависит от локализации и размеров опухоли. Развиваясь в области тела нижней челюсти, остеомы приводят к деформации соответствующего участка, эстетическим и функциональным нарушениям. Остеомы верхней челюсти при значительных размерах вызывают экзофтальм, диплопию, слезотечение, нарушение носового дыхания и невралгические боли вследствие сдавления ветвей тройничного нерва. При локализации в области лобного синуса и решетчатого лабиринта опухоль способна деформировать стенки пазух, разрушать их, прорастая в орбиту и полость черепа [3, 15].

Поражение мыщелкового отростка нижней челюсти встречается довольно редко и характеризуется специфической симптоматикой. Остеомы этой локализации представляют определенную сложность для диагностики и хирургического лечения, оставаясь бессимптомными продолжительное время, однако на поздних стадиях могут являться причиной выраженных эстетических и функциональных нарушений [3, 9, 17].

Впервые остеому мыщелкового отростка подробно описал Eckert (1899), указывая на смещение нижней челюсти, нарушение открывания рта, а также изменение контуров лица на стороне поражения мыщелкового отростка нижней челюсти среди ее основных клинических проявлений [1]. В дальнейшем в литературе были представлены немногочисленные сообщения, преимущественно о единичных наблюдениях данного заболевания [1, 11, 13, 14]. Deboise А. (1981), отмечая, что остеома является наиболее частым доброкачественным новообразованием структур височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), приводит лишь 3 собственных наблюдения [9]. Наибольшее число клинических наблюдений остеом мыщелкового отростка – 23 – принадлежит Х. Zhang (1997) [18]. Автор, однако, не указывает, во всех ли случаях диагноз истинной остеомы был подтвержден гистологически.

Клиническое наблюдение

Пациент К., 36 лет, история болезни № 4408 от 19.03.2004 г., поступил в челюстно-лицевое отделение № 2 ГКБ № 12 г. Киева с жалобами на деформацию лица за счет смещения нижней челюсти, нарушение прикуса, затрудненное пережевывание пищи, хруст в левом ВНЧС, умеренные болевые ощущения при повышенной нагрузке на сустав. Впервые деформацию лица – смещение подбородка вправо – отметил в ноябре 2002 года. Позднее проявилась более четкая клиническая картина, выраженность смещения и нарушение прикуса медленно прогрессировали до момента обращения. Объективно у пациента наблюдалась выраженная асимметрия лица за счет смещения нижней челюсти вправо (рис. 1).

Рис. 1. Подбородок смещен в правую сторону, состояние физиологического покоя.

В предкозелковой области четко пальпировалась смещенная латерально головка левого ВНЧС. Открывание рта – до 4,5 см, при этом отмечался хруст в области левого ВНЧС и Z-образная девиация нижней челюсти. Боковые движения челюсти вправо были ограниченны, прикус – косой, смещение средней линии вправо на 1 см (рис. 2).

Рис. 2. В предкозелковой области четко пальпируется смещенная латерально головка левого ВНЧС.

На серии рентгенограмм (ортопантомограмма, рентгенограмма нижней челюсти в прямой проекции и в укладке по Генишу слева, компьютерной томограмме области сустава с 3D-воспроизведением) определялась тень костной плотности с размером 2х1,7 см, связанная с левым мыщелковым отростком и размещающаяся в подвисочной ямке. Структуры левого ВНЧС были сохранены, хотя и несколько деформированы. При планировании оперативного вмешательства пациенту была изготовлена стереолитографическая модель черепа (рис. 3), на которой были произведены необходимые измерения и определен хирургический доступ.

Рис. 3. Стереолитографическая модель черепа, новообразование левого мыщелкового отростка нижней челюсти.

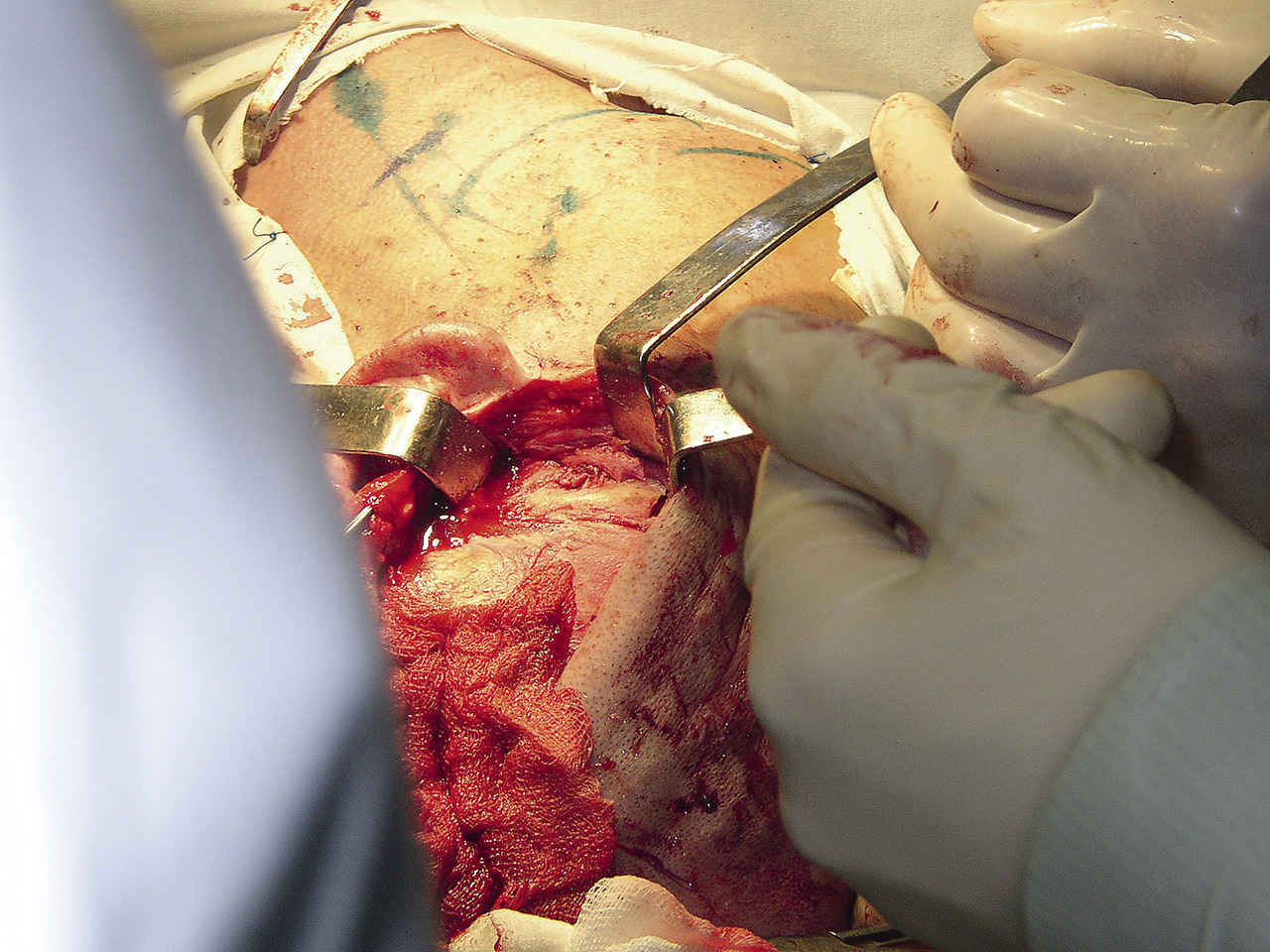

23.03.2004 пациенту проведена операция: удаление новообразования мыщелкового отростка нижней челюсти под эндотрахеальным наркозом с интубацией через нос. Для этого предушным и полувенечным доступом был обеспечен подход к скуловой дуге, которая была затем резецирована и смещена вниз на волокнах жевательной мышцы (рис. 4).

Рис. 4. Операционная рана, венечный доступ, остеотомия скуловой дуги: 1 – скуловая дуга, 2 – области остеотомий.

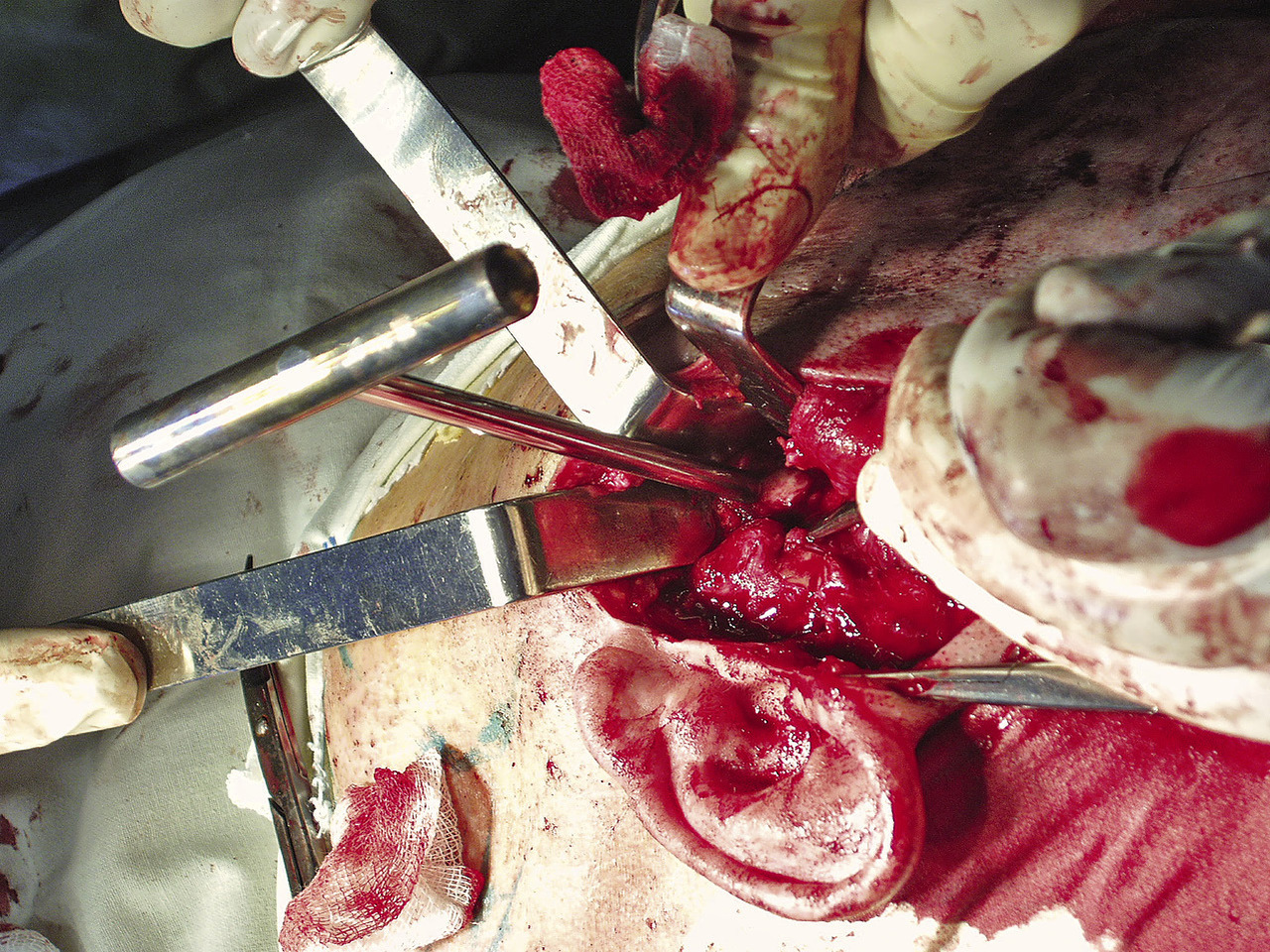

Волокна височной мышцы были частично пересечены и отслоены, за счет чего выполнен доступ к подвисочной ямке, где спереди и медиально от головки челюсти визуализировалось костное новообразование (рис. 5).

Рис. 5. Область подвисочной ямки, создан доступ к новообразованию.

Опухоль отделена от мягких тканей и фиксирована с помощью специального костного фиксатора, выполненного в виде штопора (рис. 6).

Рис. 6. Макропрепарат остеомы мыщелкового отростка нижней челюсти.

Новообразование было удалено в пределах здоровой кости. Скуловая дуга уложена на место и фиксирована двумя проволочными швами кости. Мягкотканный лоскут был уложен на место, рана послойно ушита. Послеоперационный период протекал без осложнений. Смыкание челюстей в правильном положении было отмечено на следующий день после операции без проведения каких-либо ортопедических мероприятий (рис. 7).

Рис. 7. Состояние физиологического покоя нижней челюсти на первый день после операции. Смыкание зубов в физиологическом прикусе с восстановлением средней линии.

Радикальность удаления опухоли подтверждалась данными компьютерной томографии (рис. 8).

Рис.8. Симметрия лица, состояние физиологического покоя, 9 лет после операции.

Вертикальные движения нижней челюсти в полном объеме восстановились на 5-е сутки. Отмечался незначительно выраженный парез лобной и скуловой ветвей лицевого нерва, функция которых полностью восстановилась на 7-й день после операции. Послеоперационный отек височной и скуловой области удерживался 8 суток. 2.04.2004 пациент выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями рационального протезирования.

16.01.2013 г. пациенту К. был проведен повторный плановый осмотр с использованием клинических и инструментальных методов исследования. Жалоб со стороны ВНЧС пациент не предъявлял. При двусторонней пальпации ВНЧС хруста и крепитации не наблюдалось, болевая симптоматика отсутствовала. Объективно: контуры лица симметричны, максимальное открывание рта – 4 см, (рис. 9, 10), средняя линия лица восстановлена, движения нижней челюсти не ограничены, без признаков латеральной девиации.

По данным ортопантомограммы и компьютерной томографии в режиме 3D-реконструкции, структурные элементы левого ВНЧС имеют четкие анатомические контуры и структуру костной ткани в пределах нормы. Соотношение мыщелкового отростка и суставной ямки обеспечивало функциональную стабильность ВНЧС и рассматривалось как приемлемое (рис. 11, 12).

Обсуждение

Локализация остеомы в области ВНЧС представляет собой редкую клиническую ситуацию. Скудность клинической симптоматики, характерная для остеом, обусловливает доминирование в клинической картине неспецифических функциональных нарушений со стороны ВНЧС, что делает необходимым проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями сустава – гиперплазией ветви, деформирующим артрозом, анкилозом, внутрисуставными нарушениями, привычным вывихом и т. д.

Рентгенологические исследования в стандартных укладках являются вполне информативными для постановки правильного диагноза, однако оказываются явно недостаточными для выбора метода хирургического лечения. Для уточнения локализации новообразования с учетом изменившихся анатомических соотношений, его взаимосвязи с элементами сустава и характера структурных изменений в последнем необходимо проведение компьютерной томографии с 3D-реконструкцией. Тщательное обследование позволяет решить вопрос о дальнейшей хирургической тактике.

При переднемедиальном положении остеомы по отношению к мыщелковому отростку она располагается в области подвисочной ямки. Удаление опухоли в этом случае связано со значительными трудностями, а иногда и с риском для жизни пациента

Chen Y. (2003) утверждает, что при локализации опухоли в области суставного отростка в большинстве случаев показана его резекция с последующей артропластикой и ортопедическим лечением [8]. Этой же точки зрения придерживаются и другие авторы, рекомендуя сочетать резекцию мыщелкового отростка с последующей пластикой сустава, удлинением ветви, сочетанными операциями на верхней и нижней челюсти для коррекции прикуса и аппаратным лечением [4, 7, 18]. В то же время приведенное наблюдение свидетельствует, что в некоторых случаях возможно и даже необходимо проводить удаление опухоли с сохранением элементов сустава. Об этом также свидетельствуют данные Piattelli A. (1995) и других авторов [11, 13].

Необходимо, однако, отметить, что при переднемедиальном положении остеомы по отношению к мыщелковому отростку (по данным литературы, это наиболее типичная локализация) она располагается в области подвисочной ямки. Эта область является хирургически исключительно труднодоступной и расположена вблизи жизненно важных структур, поэтому удаление опухоли в этом случае связано со значительными трудностями, а иногда и с риском для жизни пациента.

Основными анатомическими препятствиями для достижения подвисочной ямки являются скуловая дуга, ветвь нижней челюсти, околоушная железа и лицевой нерв – образования исключительно важные в функциональном и эстетическом плане. Доступ к новообразованию должен быть достаточным для его радикального удаления и обеспечивать хороший обзор.

В настоящее время предложен ряд вариантов оперативного доступа к подвисочной ямке, в большей или меньшей степени удовлетворяющих этим требованиям, однако не все они целесообразны в случае остеомы мыщелкового отростка.

В 1961 году J. F. Barbosa разработал доступ к подвисочной ямке, который предполагал проведение разреза по Веберу – Фергюссону с последующей мобилизацией скулового комплекса и резекцией участка ветви нижней челюсти [6]. D. J. Crockett (1963), используя аналогичный доступ, ограничил резекцию ветви только венечным отростком [10, 16]. Этот так называемый передний путь, как правило, сочетается с резекцией верхней челюсти и обеспечивает широкий обзор, в то же время он является очень травматичным и неблагоприятным с косметической точки зрения. Подвисочная ямка может быть также достигнута проведением зачелюстного разреза с последующими остеотомиями ветви нижней челюсти на различном уровне, ротацией или выведением костного фрагмента из области операции. В случае резекции участка ветви последний в конце операции может быть возвращен на место и фиксирован в виде свободного аутотрансплантата [16].

Основными анатомическими препятствиями для достижения подвисочной ямки являются скуловая дуга, ветвь нижней челюсти, околоушная железа и лицевой нерв – образования исключительно важные в функциональном и эстетическом плане

В 1985 году N. R. Attenborough предложил использовать венечный доступ для визуализации структур крыло-небной и подвисочной ямки. Этот способ предполагал проведение предушного и полувенечного разрезов с последующим удалением скуловой дуги и венечного отростка [5]. H. L. Obwegeser усовершенствовал этот способ путем сочетания мобилизации всего скулового комплекса с остеотомией венечного отростка. Скуловая кость при этом смещалась книзу на волокнах жевательной мышцы, а венечный отросток отводится кверху [12]. Кроме вышеназванных, используются многочисленные модификации и комбинации доступа в зависимости от клинической ситуации [10]. Как свидетельствует наш опыт, применение венечного доступа является методом выбора при удалении опухолей, локализованных в подвисочной ямке. Он обеспечивает хороший обзор и свободу хирургических манипуляций, позволяет избежать травмы крупных сосудов и ветвей лицевого нерва, а также косметически наиболее приемлем.

Отметим также, что при длительно растущих костных опухолях в области ВНЧС сустав может претерпевать значительные морфофункциональные изменения, которые требуют послеоперационной ортопедической коррекции, однако, как было показано на примере нашего наблюдения, компенсаторные возможности сустава достаточно высоки, что в ряде случае при малотравматичном и радикальном удалении опухоли позволяет добиться восстановления функции без проведения дополнительных мероприятий в послеоперационном периоде.

Таким образом, наблюдение пациента в отдаленные сроки после операции (9 лет), свидетельствующие о безрецидивном течении и отсутствии глубоких функциональных нарушений, подтверждает эффективность использованных подходов к удалению новообразования ВНЧС. Тщательная диагностика и проведение оперативного вмешательства с использованием подходов, обеспечивающих широкий доступ к подвисочной ямке, позволили провести радикальное удаление остеомы мыщелкового отростка нижней челюсти, избегая при этом дополнительной травмы анатомических образований данной локализации, обеспечивая быстрый восстановительный послеоперационный период и удовлетворительный результат на протяжении 9 лет с полным восстановлением функции ВНЧС.

Источник