Судмедэкспертиза компрессионный перелом позвоночника

По материалам Киевского областного бюро судебномедицинской экспертизы мы изучили 78 случаев повреждений позвоночника при различных травмах. Общие данные сведены в таблицу. В 51 случае исследовали труп, в 27 — живого человека.

Сводная таблица повреждений позвоночника

| Причина | Обстоятельства | Число обследованных | Пол | Возраст (в годах) | Исследовано | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| М. | Ж. | трупы | живые лица | всего по причине повреждения | ||||

Падение с высоты | Прыжки в воду | 11 | 11 | 15—27 | 11 | |||

Падение: | ||||||||

с незначительной высоты | 9 | 6 | 3 | 30—76 | 8 | 1 | 30 | |

со значительной высоты | 10 | 6 | 4 | 18—78 | 9 | 1 | ||

Автомобильная травма | Падение из кабин, с подножки, из кузова грузовиков | 7 | 6 | 1 | 25—50 | 5 | 2 | |

Удар и наезд автомобиля | 19 | 12 | 7 | 24—70 | 7 | 12 | 32 | |

Травма пассажиров и водителя при столкновении автомобилей | 6 | 4 | 2 | 23—56 | 2 | 4 | ||

Трамвайная травма | 7 | 3 | 4 | 21—64 | 3 | 4 | 7 | |

Травма при ударе тяжелым предметом | Камни, ящики, бревна | 9 | 6 | 3 | 28—39 | 6 | 3 | 9 |

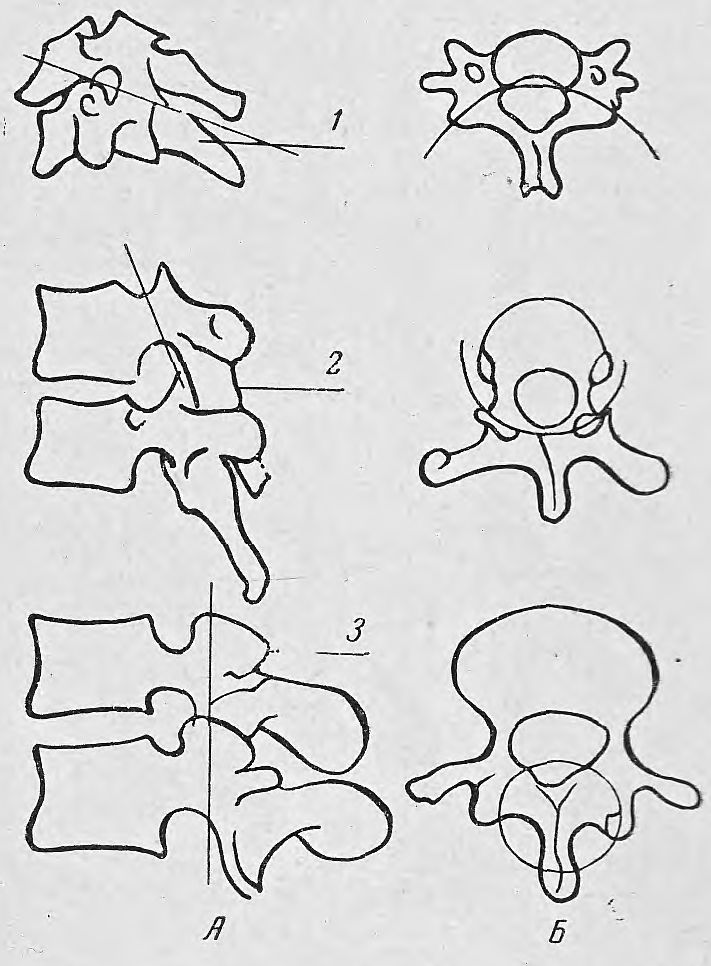

При уточнении механогенеза переломов позвоночника необходимо учитывать некоторые анатомо-физиологические особенности. Его неподвижная часть представлена крестцом, на таз распределяется тяжесть верхней части тела. Система изгибов подвижной части приспособлена к вертикальному положению тела. Поясничная часть, как гибкая дуга, поддерживает грудную клетку, образуя каузально пояснично-крестцовый угол, в среднем равный 130°. Сочленения и межпозвоночные образования обеспечивают необходимое равновесие в различных положениях. Давление тяжести туловища на диски придает позвоночнику гибкую напряженность, благоприятствующую его движениям. Направление и объем движений определяются межпозвонковыми суставами. Форма их в разных областях различна (см. рисунок) 1, и поэтому подвижность каждой области позвоночника имеет свой размах и направление. Кроме того, имеются и индивидуальные различия. Однако наиболее подвижны всегда шейная и поясничная области, наименее — грудная.

Конфигурация суставных отростков в подвижных областях позвоночника.

А — сбоку; Б — сверху; 1 — шейные позвонки; 2 — грудные; 3 — поясничные. Дуги и круги соответствуют наклону поперечных осей суставных отростков.

При сгибании грудной изгиб увеличивается, а поясничный сглаживается. Разгибание увеличивает поясничный и шейный изгибы и сглаживает грудной.

Рентгенологическое изучение позвоночника в движении показывает, что его изгибы не всегда совпадают с формами профилей тела, это в некоторой степени зависит от мягких тканей. При боковых наклонах мягкие ткани в области изгиба вызывают такие изменения формы, которые не соответствуют форме позвоночника на месте максимального его изгиба. Линия изгиба позвоночника при боковом наклоне может образовать либо равномерную дугу, либо изогнутую, ломающуюся в поясничной и грудной областях. Вращение является в действительности винтообразным движением, так как оно сопровождается боковым наклоном в сторону, противоположную направлению кручения.

По данным литературы, наиболее часто встречаются компрессионные переломы. Иногда они не ограничиваются одной компрессией тела, а сочетаются с переломом дужки, отростков либо с разрывом межпозвонкового хряща и последующим смещением (подобие перелома-вывиха).

Механизм компрессионных переломов позвоночника объясняется следующим образом. При действии силы по вертикали на голову или плечи позвоночник усиленно сгибается в наиболее подвижных частях, в первую очередь в межпозвонковых суставах. При действии силы не только сверху возникает повреждение сочленений и вывих или перелом суставных отростков. В дальнейшем сплющиваются межпозвонковые хрящи и вслед за этим тела позвонков, находящихся в области вершины согнутого позвоночника. В большинстве случаев место наибольшего сгибания соответствует D10—D12. После этого лежащие выше позвонки соскальзывают вперед, увлекая за собой отломившийся верхнепередний край тела сломанного позвонка. Обращает на себя внимание, что изменяется преимущественно верхняя поверхность позвонка, а нижняя в большинстве случаев остается целой. Это объясняется тем, что на верхнюю поверхность больше влияет сгибаемый кпереди верхний отдел позвоночника и компонент сдвига кпереди, реже в сторону. Это может быть связано с разрывом длинной передней и боковых связок позвоночника, что встречается редко (чаще наблюдаются переломы суставных отростков). При воздействии большей силы могут раздавливаться и. сплющиваться 2 соседних позвонка, образуя одну клиновидную массу. Компрессионные переломы чаще происходят в переходных местах изгибов и там, где относительно гибкая часть связана с негибкой.

После компрессионных переломов наиболее частыми являются переломы-вывихи. Различают компрессионные переломы-вывихи со значительным повреждением тела позвонка и переломы-вывихи со значительным смещением. По мнению Д. К. Приходько (1935), последние чаще встречаются в верхнегрудном отделе.

Некоторые авторы (Я. А. Ротенберг, 1927; В. Москаленко, 1927; Н. В. Попов, 1931, и др. ) считают, что характер и локализация повреждений позвоночника зависят от величины, быстроты, продолжительности и места приложения действующей силы. Так, при падении на седалищную область чаще всего страдает грудино-поясничный отдел, при падении на затылок — шейный и нижнегрудной, при поднятии тяжести — нижнепоясничный.

Учитывая судебномедицинскую важность характера повреждений позвоночника, следует обратить внимание на переломы позвоночника, встречающиеся при действии прямой и непрямой силы. Я. А. Ротенберг считает, что при переломах позвоночника от непосредственного приложения силы поражается главным образом задний отдел его (дуги позвонков, остистые и поперечные отростки).

Повреждения позвоночника при падении с высоты имеют свои особенности. Для подробного изучения механизма возникновения и локализации мы подразделили их на возникающие при прыжках в воду, при падении на землю с незначительной и большой высоты.

В судебномедицинской литературе широко освещен вопрос о повреждениях при падении с высоты (В. П. Кушелев, 1951; М. И. Райский, 1953). Отдельных исследований, посвященных повреждению позвоночника, нет, за исключением работ В. А. Свешникова (1955) и А. Я. Криштула (1964), в которых освещен вопрос о травме позвоночника при прыжках в воду. Между тем характер повреждений позвоночника при падении с высоты нередко позволяет судебномедицинскому эксперту исключить автомобильную травму или уточнить механогенез. Повреждения позвоночника от падения с высоты мы наблюдали в 30 случаях: в 11 при прыжках в воду, в 9 при падении с незначительной высоты и в 10 при падении с большой высоты. Во всех случаях отмечены разрывы спинного мозга. Только 2 потерпевших остались живы.

При прыжках в воду мы наблюдали 11 изолированных повреждений позвоночника у людей в возрасте 15—27 лет. Во всех случаях отмечен разрыв спинного мозга; ранимой была нижнешейная часть позвоночника (С5 — 4 случая, С6 — 4, С5—С6—1, С5—D1 — 1, дужки С2—С5— 1). Все они окончились смертью.

Компрессионные переломы тел позвонков мы встретили в 6 случаях, переломы-вывихи — в 3, перелом тела С5 с переломом остистого отростка — в 1 и перелом дужки С2—С5—в 1. При прыжках в воду и ударе головой о дно водоема чаще происходит резкое сгибание и реже — разгибание, в результате чего образуются компрессионные переломы тел шейных позвонков в нижнем отделе. Если к сгибающей силе присоединяется удар шеей, то происходит еще повреждение остистых отростков и дужек.

Из 9 пострадавших среднего и преклонного возраста, упавших с небольшой высоты (от 50 см до 5 м), смерть наступила у 8. Следует отметить характер переломов при падении с кровати (3 случая). У 2 пожилых людей, страдающих туберкулезом легких и упавших в момент легочного кровотечения, отмечены компрессионные переломы тела VI шейного позвонка. При падении с кровати в состоянии опьянения (1 случай) наблюдался поперечный перелом тела D8 со смещением. В 4 случаях изолированные переломы позвонков возникли при падении с высоты 5 м (компрессионный перелом С6 —1 случай), с высоты 3 и 4 м (перелом С6 — 2 случая) и падении на спину (компрессионный перелом D8—1 случай). В 2 случаях отмечены повреждения позвоночника наряду с другими частями тела. В одном из них был перелом дужек D4—D8 тела L5 и ребер. Перелом дужек и ребер произошел под воздействием прямой силы, а последующее сгибание привело к компрессионному перелому L5. В другом случае при акробатическом прыжке (высота 5 м) произошел компрессионный перелом тела L3 и перелом левой пяточной кости. Перелом позвоночника в данном случае возник от действия непрямой силы. Таким образом, при падении с незначительной высоты чаще возникают изолированные повреждения позвоночника (7 случаев). Падение на голову вызывает перелом нижних шейных позвонков. При падении на спину присоединяется перелом остистых отростков и дужек.

Изучено 10 случаев падения со значительной высоты — с балконов» из окон и с крыш. Возраст пострадавших колебался от 18 до 78 лет; 9 случаев окончились смертью.

Переломы в основном локализовались в верхнепоясничном и нижнегрудном отделах позвоночника. При падении с 3-го этажа в одном случае произошел компрессионный перелом L2 при разгибании и падении на ногу (перелом пяточной кости), в другом — компрессионный перелом тела D12 при падении на ягодицы (перелом костей таза). При падении с 4-го этажа (5 случаев) был перелом костей таза, компрессионный перелом С6 и L3 и при падении на спину — множественные переломы ребер с переломами D10 и L1—L2 в сочетании с переломами их дужек и остистых отростков. При падении на голову отмечен перелом свода и основания черепа с компрессионным переломом L3—L4—L5. При падении с 6-го этажа на ягодицы наряду с переломом костей таза был компрессионный перелом тел D9—D10. При падении на ягодицы или ноги главным образом возникали компрессионные переломы нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков и как исключение перелом С6. Один пострадавший при падении с высоты 13 м на ногу (перелом правой пятки) остался жив, хотя одновременно у него произошел компрессионный перелом D11.

Подводя итоги изложенному, можно отметить, что при прыжках в воду и падении с небольшой высоты (до 5 м) наблюдались изолированные повреждения позвонков. Часто компрессионные переломы тел позвонков сочетались с повреждением дужек (при действии непрямой силы). Падение на голову было сопряжено с повреждением нижних шейных позвонков, на спину — с переломами остистых отростков дужек и поперечным переломом тела позвонка. Лишь изредка сочетание прямой и непрямой силы вызывало компрессионные переломы тел позвонков вдали от места приложения силы. Иногда наблюдались переломы поперечных и остистых отростков при непосредственном воздействии на них.

Для падения с большой высоты характерны переломы многих костей, в том числе и позвоночника. При падении на голову чаще возникали переломы костей черепа и нижних шейных позвонков. Падение на ягодицы и ноги сопровождалось переломом нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков (непрямая сила). Падение на спину (прямая сила) дополнительно нарушало целость поперечных и остистых отростков.

При повреждении позвоночника автотранспортом важно было установить место приложения силы. Однако по этому вопросу мы нашли лишь работу В. К. Стешица (1962), посвященную судебномедицинской оценке автотранспортных повреждений позвоночника.

Разобранный нами материал включает 32 таких повреждения.

1-я группа охватывает 7 случаев падения с подножки кабины, из кузова грузовика и с заднего сиденья мотоцикла. Пострадавшие были в возрасте от 25 до 50 лет. В 5 случаях исследовали трупы, в 2 — живых лиц. При этом отмечены повреждения С6—D1 (у 4), D2, С6 и С7 (по 1 человеку). Переломы нижнешейных позвонков образовались при падении на голову, т. е. под действием непрямой силы. Другие повреждения костей отсутствовали. При падении на спину отмечены компрессионные переломы грудных позвонков в сочетании с повреждением ребер, лопатки.

Во 2-ю группу вошло 19 пострадавших от удара и наезда автомобилей. Сюда входят люди в возрасте от 24 до 70 лет. В 12 случаях проводили экспертизу живого человека, в 7 — трупов. В 4 случаях отмечено повреждение шейного отдела позвоночника с разрывом -межпозвонкового диска между VI и VII позвонком, возникшим вследствие удара в спину в область грудного отдела, в 2 — оскольчатый: перелом тел с повреждением атлантозатылочного сочленения в результате удара выступающей частью автомобиля. В 7 случаях мы встретили переломы-вывихи грудного отдела позвоночника. При этом у 2 человек наряду с повреждением II грудного позвонка отмечены переломы ребер по околопозвоночной линии, у 1 — перелом V грудного позвонка с повреждением лопатки. В этих случаях имел место удар кузовом грузовика. В остальных 5 случаях повреждения локализовались в. нижнегрудном отделе (D10—D12). Здесь наблюдался перелом тел остистых и поперечных отростков, ребер и костей таза соответственно месту приложения силы.

В поясничном отделе мы наблюдали переломы тел позвонков и отдельно остистых и поперечных отростков. В 5 случаях были компрессионные переломы верхних поясничных позвонков с переломами ребер. Это обстоятельство указывало на резкое сгибание при ударе в область спины. В остальных 3 случаях переломы остистых и поперечных отростков возникли под действием прямой травмы.

В 6 случаях повреждения были причинены пассажирам при столкновении автомобилей. При этом у 2 человек отмечен компрессионный перелом нижнешейных позвонков (С5—С6), у 2 — перелом D11, у 2 — перелом D11 и D12 с переломами поперечных отростков поясничных позвонков.

Таким образом, при автомобильных травмах (удар с последующим наездом) повреждения позвоночника чаще всего локализуются в грудном и поясничном отделах. При ударе кузовом грузовых автомобилей возникали повреждения в верхнегрудном отделе, а в шейном, нижнегрудном и поясничном отделах — при действии как прямой, так и непрямой силы.

Повреждения позвоночника и других частей тела в этих случаях имеют значение не только для установления их механизма повреждений, но и для определения типа автотранспортного средства (грузовой, легковой автомобиль, мотороллер и др.). Чрезвычайно важны обстоятельства случая.

Повреждения позвоночника трамваем отмечены в 7 случаях у лиц в возрасте от 21 года до 64 лет; 4 потерпевших остались живы. В большинстве случаев это были компрессионные переломы тел позвонков в верхнепоясничном отделе (L1—L2). В одном случае был комбинированный перелом шейного и грудного отделов позвоночника в результате непосредственного удара в спину на уровне D8 с повреждением ребер и атлантозатылочного сочленения. При непосредственно действующей силе возник перелом D2 с переломом ребер.

Переломы при действии отдельных тупых предметов мы наблюдали в 9 случаях, из которых 6 окончились смертью. Среди предметов, которыми наносились повреждения, были камни, ящики, бревно и др. При падении на голову камня с высоты 2, 5 м возник компрессионный перелом D12—L1. Удар бревном по шее вызвал поперечный перелом С3, а после ударов ногами в область поясницы обнаружен перелом поперечных отростков I и II поясничных позвонков. В приведенных случаях отмечены повреждения в месте приложения силы, которые характеризовались соответствующими переломами позвонков.

Выводы

- Повреждения позвоночника в судебномедицинской практике встречаются наиболее часто при автомобильных травмах и падении с высоты.

- Характер и локализация повреждений позвоночника и других костей при автомобильных травмах дают возможность не только установить механогенез повреждений, но и уточнить тип автотранспортного средства (грузовой, легковой автомобиль, мотороллер и др. ).

- При падении с высоты по месту приложения силы, характеру и локализации повреждений позвоночника можно установить их механогенез. При прыжках в воду образуются компрессионные переломы нижнешейных позвонков. При падении с небольшой высоты чаще возникают изолированные повреждения позвонков. Для падения со значительной высоты характерны переломы различных костей, в том числе и позвонков.

1 Г. Гицеску. Пластическая анатомия. Бухарест, 1963.

Источник

Компрессионный перелом позвоночника является серьезной

травмой, от получения которой по большому счету не застрахован никто. И хотя на

них приходится только порядка 2—2,5% всех травм, они являются тяжелым

испытанием для организма и психики человека, поскольку требуют сложного,

продолжительного лечения, которое не всегда протекает гладко. Но чаще всего

компрессионные переломы случаются у людей пожилого возраста, что и

обуславливает возрастание сложности лечения, а также нередко возникновение

непредвиденных обстоятельств.

Что такое компрессионный перелом позвоночника

Позвоночник человека состоит из 32—33 позвонков, подавляющее

большинство которых, кроме тела, имеют еще и дуги с отростками разного размера.

Между телами позвонков располагаются хрящи, называемые межпозвоночными дисками.

Кроме того суставы образованы и между отростками дуг соседних позвонков.

Компрессионным переломом называют ситуацию, когда тело

одного или нескольких соседних позвонков сплющивается под действием высокой

перпендикулярно направленной по отношению к ним нагрузки. В таких случаях

наблюдается уменьшение высоты позвонка с одной стороны, т. е. он приобретает

форму клина. Это может сопровождаться образованием трещин или даже отделением

фрагментов кости, которые будут провоцировать травмирование мягких тканей.

Пострадать от компрессионных переломов может каждый из

позвонков хребта. Но чаще всего им подвергаются позвонки грудного и поясничного

отделов позвоночника, в особенности 11 и 12 грудные и 1 поясничный позвонок.

Таким образом, образование компрессионного перелома влечет

за собой не только развитие воспалительного процесса, но и провоцирует искажение

формы всего позвоночного столба. Ведь клиновидная деформация одного и тем более

нескольких позвонков провоцирует смещение вышележащих, что вызывает сутулость,

патологические изменения межпозвоночных дисков, компрессию спинномозговых

корешков, проходящих сквозь образованные отростками дуг позвонков отверстия,

кровеносных сосудов и ряд других нарушений.

Но это далеко не самые страшные последствия компрессионного

перелома. Основная опасность заключается в том, что внутри позвоночного канала,

образованного с одной стороны телами позвонков, а с другой их дугами с

отростками, проходит спинной мозг. Это важная часть центральной нервной

системы, от качества работы которой зависит правильность функционирования не только

всех частей тела, но и практически всех органов. Поэтому если при получении

перелома тела позвонка сформируются осколки, они могут травмировать нежный

спинной мозг. Следствием этого станет полный и необратимый паралич всего тела,

ниже уровня поражения спинного мозга.

Осложнениями компрессионного перелома способны стать:

- остеохондроз, межпозвоночные грыжи;

- кифоз, формирование горба;

- корешковый синдром, сопровождающийся нарушением чувствительности и подвижности определенных частей тела;

- стеноз спинного мозга;

- образование сосудистых мальформаций, гематом в области спинного мозга;

- нарушения работы внутренних органов, в частности потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией;

- мигрени, инсульт;

- инвалидизация и т. д.

Поэтому, если недавно произошло падение, на спину пришелся

удар или просто присутствует боль в области позвоночника, нужно как можно

раньше обращаться к врачу. Своевременно полученная консультация и проведенное

обследование позволят обнаружить травму раньше, чем она успеет спровоцировать

осложнения и привести к потере работоспособности.

Причины

У здоровых людей позвоночник может выдержать нагрузку до 400

кг, поэтому у них компрессионные переломы встречаются в основном только под

действием откровенно травмирующего фактора, в частности:

- падения с высоты на ноги, ягодицы, спину;

- сильного удара по позвоночнику, в особенности

при падении на спину тяжелого предмета; - резкого подъема рывком тяжелого предмета или

приседания с ним (например, поднятие и приседание со штангой в бодибилдинге); - удар головой о дно водоема при нырянии;

- ДТП.

Но значительно чаще компрессионные переломы встречаются у

людей пожилого возраста. Практически всегда в таких случаях обнаруживается

остеопороз, т. е. заболевание, при котором снижается плотность костной ткани,

что приводит к повышению ее хрупкости. Главным коварством остеопороза является

то, что он протекает абсолютно бессимптомно и без проведения специального

инструментального исследования (денситометрии) обнаружить его невозможно.

Поэтому очень часто люди узнают о его наличии только после того, как получат

перелом позвоночника во время приступа кашля или резкого движения.

Остеопороз чаще поражает женщин, чем мужчин. Поэтому и компрессионные переломы позвоночника чаще встречаются у пожилых женщин.

Также причиной сплющивания тела позвонка может стать образование

и рост опухолей в непосредственной близости от позвоночника или внутри

позвонков, например гемангиомы, а также поражение костей туберкулезом. Но

данные заболевания встречаются значительно реже, чем остеопороз.

Виды и симптомы компрессионного перелома

При приложении к позвоночнику силы, превосходящей его

физиологические возможности, позвонки могут сплющиваться по-разному. В

зависимости от этого различают компрессионные переломы:

- 1-й степени – наблюдается уменьшение высоты

позвонка не более чем на 20—30% от изначальной величины; - 2-й степени – происходит сплющивание позвонка

наполовину; - 3-й степени – обнаруживается уменьшение высоты

более чем на 50%.

Деформирующая нагрузка так же может быть направлена

различным образом, что определяет вид перелома. Чаще всего наблюдается

клиновидная деформация тела позвонка, т. е. сплющивание только одной его

половины при сохранении нормальной высоты второй. Дефект может образовываться

как с задней части позвонка, так и с передней. Крайне редко происходит

сплющивание его тела посредине. В таких ситуациях говорят о наличии

двояковогнутого перелома.

Кроме того, компрессионные переломы могут сопровождаться отделением

части тела позвонка и его перемещением вперед и вниз. При этом в месте отрыва

образуются поверхности с острыми краями, которые способны травмировать

окружающие мягкие ткани и связки.

В особенно тяжелых случаях позвонок может раздробиться на

несколько частей разной величины. Осколки имеют очень острые края и могут

травмировать спинной мозг, что приведет к тяжелым осложнениям. Поэтому

дополнительно различают неосложненные и осложненные переломы.

Вид компрессионного перелома определяет характер клинической

картины. Чаще всего такие травмы сопровождаются:

- болями в области травмированного

позвоночно-двигательного сегмента, которые способны отдавать в конечности или

грудь и усиливаться при надавливании на область в проекции пораженного позвонка; - отеком, покраснением тканей над травмированным

позвонком, повышением температуры кожи; - снижением тонуса мышц, общей слабостью;

- ограниченностью амплитуды движений;

- тошнотой и рвотой;

- затруднением дыхания, нарушениями работы ЖКТ и

появлением боли в области сердца (при компрессионных переломах позвонков

грудного отдела); - проходящей хромотой, потерей сознания,

трудностями при переворачивании и подъеме ног (при повреждении позвонков

поясничного отдела); - головокружением, дискомфортом при глотании и

вдохе, шумом в ушах (при травмировании позвонков шейного отдела).

Иногда можно заметить асимметричность позвоночника и появление характерной выпуклости в месте получения травмы.

Если при получении компрессионного перелома произошло сжатие теми или иными анатомическими структурами спинномозговых корешков, дополнительно будут наблюдаться признаки так называемого корешкового синдрома. В таких ситуациях больных будут мучать приступы острых болей, сходных с разрядом электрического тока и отдающих в руки, ногу или голову в зависимости от того, какой позвонок пострадал. Также для корешкового синдрома характерно нарушение чувствительности в этих же частях тела, т. е. появление ощущения ползания мурашек, онемения и т. д. Нередко это сопровождается ограниченностью движений и слабостью мышц, а также потерей контроля над опорожнением мочевого пузыря и кишечника, эректильной дисфункцией.

Характерным признаком компрессионного перелома позвонка является возникновение или усиление боли в области его локализации при надавливании на голову больного. Но самостоятельно проводить этот тест категорически запрещено, так как неумелые движения могут спровоцировать усугубление ситуации и развитие осложнений.

Но сложность своевременного обнаружения компрессионного

перелома позвонка заключается в том, что характерные симптомы могут полностью

отсутствовать в первые часы или даже сутки после получения травмы, особенно у

пожилых людей. Поскольку человек не теряет способности самостоятельно

передвигаться и испытывает только незначительный дискомфорт в месте получения

травмы, он считает его причиной ушиб и не обращается за медицинской помощью. Но

в таких ситуациях резко возрастает риск наступления частичного или полного

паралича в ближайшее время, т. е. развития осложнений.

Диагностика

При подозрении на получение компрессионного перелома следует

немедленно обращаться к врачу. При этом важно избегать резких движений, тряски

при транспортировке. Изначально больного осматривает травматолог, вертебролог

или невролог. При необходимости подключаются другие узкие специалисты.

Доктор выясняет предполагаемые причины появления болей,

проводит осмотр с применением неврологических тестов. На основании полученных

данных он уже может с большой долей уверенности диагностировать компрессионный

перелом. Но для его подтверждения, а также получения точной информации о виде,

степени и других особенностях травмы обязательно назначается рентген или КТ. В обоих

случаях удается установить все особенности перелома, что позволяет подобрать

оптимальное в данной ситуации лечение.

Нередко на полученных рентгеновских снимках у пожилых людей обнаруживаются и другие компрессионные переломы позвонков, но успевшие уже зажить. При этом сами пациенты о них не подозревают, хотя и соглашаются, что боли в спине и другие симптомы присутствовать в течение длительного периода времени.

Также иногда рекомендуется сделать МРТ. С помощью этого

метода проводится оценка состояния мягкотканных структур, в том числе

межпозвоночных дисков и спинного мозга. Поэтому благодаря МРТ можно обнаружить

осложнения травмы и принять меры для их устранения.

Лечение компрессионного перелома позвоночника

Если компрессионный перелом 1 степени и не сопровождается

развитием осложнений, пациентам назначается консервативное лечение. Его

характер и особенности во многом зависят не только от величины сплющивания тела

позвонка, но и от количества пострадавших элементов, наличия осложнений,

остеопороза, возраста больного и ряда других факторов. Поэтому даже при

компрессионном переломе одной степени одного и того же позвонка двум разным

пациентам назначается различная терапия.

Консервативное лечение компрессионного перелома, всегда

осуществляется комплексным путем. При таком виде травмы очень важно в точности

следовать рекомендациям врача и полностью исключить самодеятельность.

Компонентами безоперационного лечения могут выступать:

- тракционная терапия с последующим гипсованием тела или надеванием специального бандажа;

- медикаментозная терапия;

- мануальная терапия ( только после получения сведений о полной консолидации перелома!);

- индивидуальные занятия с врачом-реабилитологом;

- физиотерапия (фонофорез, озонотерапия, карбокситерапия).

Всем пациентам с компрессионными переломами позвоночника показано несколько недель придерживаться строгого постельного режима, причем матрасом на все это время должен стать жесткий щит.

При проведении консервативного лечения компрессионного

перелома позвонка 1-й степени самостоятельно вставать и передвигаться можно не

ранее, чем через 2 месяца. Сидеть же разрешается только по истечении 4 месяцев

или даже позже.

В тяжелых случаях, когда произошел компрессионный перелом 2

или 3 степени, особенно осложненный смещением костных фрагментов, во избежание

развития нежелательных последствий приходится прибегать к хирургическому

вмешательству. Но его проведение является только первым шагом к восстановлению

не только нормальной анатомии позвоночника, но и его функциональности. Поэтому после

выполнения операции пациентам обязательно требуется пройти полноценную

реабилитацию, включающую ту же медикаментозную терапию, ЛФК, мануальную терапию

и физиотерапию. Программа реабилитации для каждого больного разрабатывается

индивидуально, но в целом она имеет много общего с консервативным лечением

травмы такого рода.

Тракционная терапия

Тракционная терапия или вытяжение позвоночника подразумевает

использование специального аппарата. Пациента располагают на кушетке, фиксируют

нужные части тела ремнями и проводят вытягивание позвоночника, чтобы увеличить

расстояние между позвонками и создать благоприятные условия для восстановления

целостности поврежденного.

Сразу же после этого тело фиксируют гипсовой повязкой или с

помощью специального жесткого ортопедического корсета. Это необходимо для обеспечения

стабильного положения позвонков, устранения риска их смещения и развития

осложнений.

Медикаментозная терапия

Нарушение целостности тела позвонка обычно сопровождается

сильными болями, а также острым воспалительным процессом. Поэтому всем

пациентам с такими травмами обязательно назначается целый комплекс лекарственных

средств, а именно:

- обезболивающие препараты, в том числе наркотические – необходимы для купирования болей;

- антибиотики – используются для предотвращения присоединения бактериальной инфекции и снижения риска развития осложнений перелома;

- кортикостероиды – являются обязательным компонентом терапии, так как обладают выраженными противовоспалительными свойствами;

- препараты кальция и витамин D – применяются для повышения скорости регенерации костной ткани;

- хондропротекторы – назначаются с целью улучшения состояния межпозвоночных дисков, которые также могли пострадать при получении травмы.Своим пациентам мы рекомендуем наиболее эффективный препарат на данный момент – Морской коллаген Mermaids;

- иммуномодуляторы – используются для укрепления ослабленного иммунитета и снижения риска развития заболеваний на фоне длительного постельного режима.

Продолжительность лечения и виды необходимых препаратов для

каждого пациента подбираются строго индивидуально. При этом они могут вводиться

не только пероральным путем, но и внутримышечно и внутривенно.

При компрессионных переломах позвоночника нередко приходится

прибегать к помощи блокад для устранения сильных болей, так как введение

анальгетиков не всегда позволяет избавить больного от них. Процедура

подразумевает введение в места прохождения нервов в непосредственной близости

от поврежденного позвонка смеси растворов анальгетика и кортикостероидов.

Мануальная терапия

Сеансы мануальной терапии проводятся только после получения сведений о полной консолидации перелома. Их назначают больным не ранее, чем через 2 месяца после начала лечения.

Благодаря мануальной терапии удается не только улучшить

кровообращение в области поражения, повысить тонус мышц и снизить риск их

атрофии, но и предотвратить сдавление спинномозговых корешков или высвободить

уже ущемленные, а также улучшить состояние межпозвоночных дисков.

При этом очень важно выбрать квалифицированного мануальщика,

который не нанесет вреда все еще остающемуся уязвимому позвоночнику

неа?