Субхондральный перелом латерального мыщелка бедренной

Повреждение мыщелков бедренной кости возникает при прямом действии травмирующего агента. Чаще всего, такая травма возникает в результате удара по колену или падении на него. Также, перелом мыщелков происходит при падении с высоты.

Мыщелок – парный фрагмент бедренной кости, который находится в её нижней части и формирует коленный сустав. Различают медиальный (ближе к срединной оси тела) и латеральный (боковой) мыщелки. Их переломы делятся на низко- и высокоэнергетические, в зависимости от характера травмы. Может наблюдаться изолированный перелом одного из мыщелков или их комбинированное повреждение. некоторые переломы сопровождаются образованием осколков.

Причины развития травмы

- травма во время спортивного занятия;

- падение с высоты;

- аварии, ДТП.

Во время автомобильной аварии большое значение имеет удар ногами о переднее сидение или панель приборов. если ноги при этом согнуты в коленном суставе – перелом мыщелков произойдет с большей вероятностью. При сильных ударах также играет роль направления силы- для данной травмы характерно прямое действие в боковой проекции колена.

Низкоэнергетическая травма происходит при незначительном ударе или обычном падении. Основную роль тут играет нарушение структуры костной ткани, что встречается при остеопорозе или в следствие возрастных изменений.

Если произошел изолированный перелом латерального мыщелка, скорее всего причина заключается в насильственном отклонении голени кнаружи. Если она движется в срединном направлении – перелом произойдет в участке медиальной структуры.

Как распознать перелом мыщелка бедренной кости?

Основной синдром при данном повреждении – болевой. Локализация болезненности – коленный сустав, который становится более сглаженным и теряет привычные контуры;

Внутреннее кровоизлияние приводит к выпячиванию тканей, отеку, болезненности при пальпации;

Нажатие на надколенник дает возможность почувствовать его непривычное положение и то, как он “пружинит” под давлением собравшейся внутри сустава крови;

Если произошло смещение мыщелка, это отражается на отклонении голени в сторону;

Пациент не может совершать активные движения, а пассивные вызывают резкую боль.

Подобные симптомы сопровождают переломы надколенника, мыщелков голени, а также растяжение связок колена и повреждение мениска. Поэтому для точной постановки диагноза требуется дополнительная диагностика. Отличием переломов мыщелков бедра от повреждения аналогичных структур голени является тот факт, что в первом случае боль локализуется выше суставной щели колена, а во втором – ниже её.

Диагностика патологии

Диагностика осуществляется на основе клинических данных и дополнительных методов исследования. Начинается постановка диагноза с опроса пациента и осмотра. Врач отмечает визуальные признаки переломов, характерные для повреждения мыщелков. Во время сбора анамнеза необходимо уделить должное внимание характеру полученной травмы, поэтому пациент четко должен описывать её в разговоре с врачом.

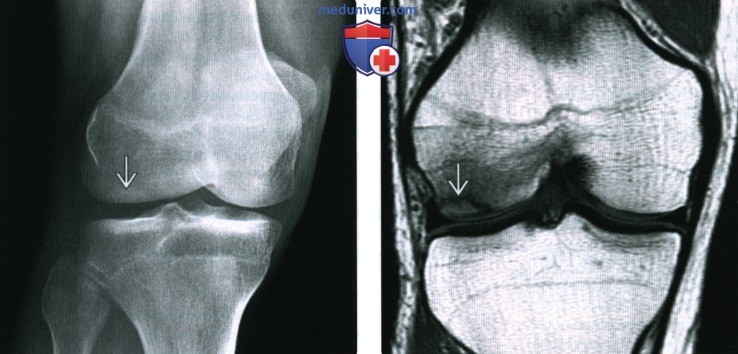

“Золотым стандартом” является выполнение рентгенограммы. Снимок делают в двух проекциях – прямой и боковой. Есть еще дополнительные методы исследования, но к ним прибегают реже.

Если данные рентгеновского снимка малоинформативны или есть сомнения – проводится томография на компьютерном аппарате.

Магнитно-резонансная томография не дает необходимых данных о состоянии кости – к этому методу прибегают, если есть риск повреждения мягких тканей и необходимо исключить их травму.

Современные методы лечения повреждения мыщелков бедренной кости

Лечения травмы мыщелка проводится в условиях стационара. Если у пациента диагностирован перелом без смещения костных фрагментов, тактика лечения заключается в следующих этапах:

- эвакуация крови из полости сустава;

- адекватное обезболивание;

- иммобилизация конечности;

- при необходимости – повторные пункции сустава.

Одним из важных принципов лечения является ограничение нагрузок на сустав. Пациенту рекомендуется щадящий режим, хождение с костылями в течении 2-3 месяцев с начала лечения.

Если имеет место смещение фрагмента, под местной анестезией проводится ручная репозиция – то есть восстановление анатомического положения фрагмента. Для этого врач отклоняет голень в сторону, противоположную от травмы. Правильное движение включает в работу связки сустава и мыщелок сам “становится” на место. После манипуляции все равно необходима иммобилизация конечности.

Оперативное лечение требуется при некоторых видах травмы и при неэффективности консервативных методов. Операция проводится в раннем периоде после получения травмы и сопровождается наркозом.

Из суставной полости удаляют кровь и небольшие осколки. после этого происходит вправление мыщелка и устранение смещения. Для укрепления фрагмента в него вводят несколько металлических винтов. После ушивания ран на ногу накладывается гипсовая повязка от стопы до верхней части бедра.

Период восстановления после операции

Реабилитационные мероприятия заключаются в применении скелетного вытяжения или гипсовых повязок после операции. При восстановлении двигательной активности пациенту рекомендуют физические упражнения, которые сначала носят пассивный, а затем – активный характер.

Ранний послеоперационный период сопровождается рациональной антибиотикотерапией, тромбопрофилактикой, а также адекватным уходом за раной.

Источник

Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

Переломы проксимального отдела большеберцовой кости включают переломы, располагающиеся выше бугристости большеберцовой кости. Их следует разделить на внесуставные и внутрисуставные. К внутрисуставным переломам относятся повреждения мыщелков, в то время как к внесуставным — переломы межмыщелкового возвышения, бугорков и подмыщелковые переломы. Эпифизарные переломы большеберцовой кости считают внутрисуставными. Переломы проксимального отдела малоберцовой кости особого значения не имеют, поскольку малоберцовая кость не несет весовой нагрузки.

Внутренний и наружный мыщелки большеберцовой кости формируют площадку, передающую вес тела от мыщелков бедра к диафизу большеберцовой кости. Переломы мыщелков, как правило, связаны с некоторой степенью раздавливания кости вследствие осевой передачи веса тела. Кроме того, раздавливание мыщелка приводит к вальгусной или варусной деформации коленного сустава. Как показано на рисункежмыщелковое возвышение составляют бугорки, к которым прикреплены крестообразные связки и мениски.

Основы анатомии коленного сустава

На основании анатомических признаков переломы проксимального отдела большеберцовой кости можно разделить на пять категорий:

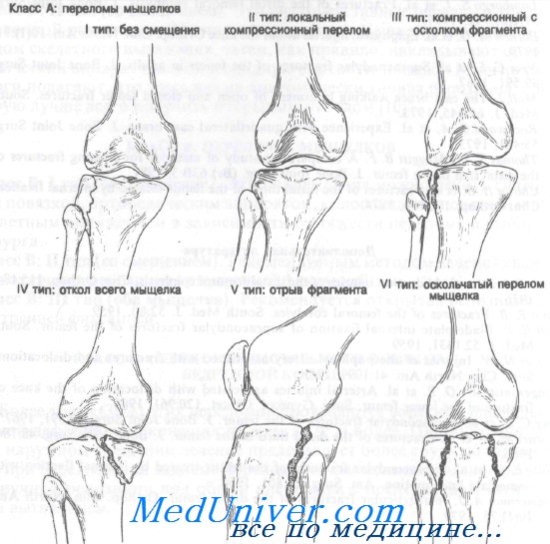

Класс А: переломы мыщелков

Класс Б: переломы бугорков

Класс В: переломы бугристости большеберцовой кости

Класс Г: подмыщелковые переломы

Класс Д: переломы эпифизеолизов, переломы проксимального отдела малоберцовой кости

Класс А: переломы мыщелков большеберцовой кости

Переломы мыщелков большеберцовой кости встречаются нередко. Они были классифицированы Hohl на основании анатомических данных и принципов лечения. Рассматривая переломы мыщелков большеберцовой кости, следует указать, что под отломом мыщелка имеют в виду смещение вниз его более чем на 4 мм. Серьезная деформация коленного сустава может возникнуть после, казалось бы, незначительных переломов проксимального отдела большеберцовой кости у детей. Причина ее остается неясной. Она появляется у детей до 4-летнего возраста и проявляется вальгусной деформацией коленного сустава через 6—15 мес после травмы.

Создается впечатление, что развитие этой деформации происходит в первую очередь из-за искривления диафиза большеберцовой кости ниже места перелома. Поэтому врачу неотложной помощи не следует лечить переломы проксимального отдела большеберцовой кости у детей независимо от того, насколько простыми они могут показаться с первого взгляда.

Скрытые переломы мыщелков большеберцовой кости возможны и у пожилых людей. Первичные рентгенограммы представляются в норме; тем не менее больные продолжают жаловаться на боли, особенно в области внутреннего мыщелка. Эти переломы — усталостные и при подозрении на них следует провести сканограмму.

Силы, в норме действующие на суставную площадку большеберцовой кости, влючают сдавление по оси с одновременной ротацией. Переломы происходят, когда одна из сил превосходит прочность кости. Переломы, возникающие от действия прямого механизма, например падения с высоты, составляют около 20% переломов мыщелков. Дорожно-транспортные происшествия, когда бампер автомобиля наносит удар по проксимальному отделу большеберцовой кости, являются причиной приблизительно 50% этих переломов. Остальные переломы вызываются комбинацией сдавления по оси и одновременного ротационного напряжения.

Переломы наружной площадки большеберцовой кости обычно происходят при насильственном отведении ноги. Переломы медиальной площадки, как правило, результат сильного приведения дистального отдела голени. Если в момент повреждения колено разогнуто, чаще возникает передний перелом. Большинство поздних мыщелковых переломов происходит при травме, когда коленный сустав в момент удара был согнут.

Как правило, больной жалуется на боль и припухлость, при этом его колено слегка согнуто. При осмотре часто можно обнаружить ссадину, указывающую на место удара, а также выпот и уменьшение объема движений из-за болей. Вальгусная или варусная деформация обычно указывает на отлом мыщелка. После выполнения простых рентгенограмм для диагностики скрытых повреждений связок или менисков могут потребоваться рентгенограммы под нагрузкой.

Для выявления этих переломов обычно достаточно снимков в боковой и косой проекциях. Кроме того, для оценки степени вдавления очень информативным может оказаться снимок суставной площадки. Анатомически суставная площадка имеет скос назад и вниз. На рутинных рентгенограммах этот скос не будет заметен, что замаскирует некоторые вдавленные переломы. Проекция суставной площадки компенсирует этот скос и позволит точнее выявить вдавленные переломы суставной площадки. При определении протяженности перелома всегда оказываются полезными рентгенограммы в косых проекциях.

Все рентгенограммы коленного сустава необходимо тщательно просмотреть на наличие отрывных фрагментов головки малоберцовой кости, мыщелков бедра и межмыщелкового возвышения, указывающих на повреждение связочного аппарата. Расширение суставной щели в сочетании с переломом противоположного мыщелка предполагает повреждение связок. Для выявления скрытых компрессионных переломов могут понадобиться томограммы.

Проекция суставной площадки большеберцовой кости

Переломы мыщелков большеберцовой кости часто сочетаются с рядом серьезных повреждений коленного сустава.

1. Эти переломы часто сопровождаются повреждениями связок и менисков как по отдельности, так в сочетании. При переломе наружного мыщелка следует заподозрить повреждение коллатеральной связки, передней крестообразной связки и наружного мениска.

2. После этих переломов могут наблюдаться либо острые, либо проявляющиеся позже повреждения сосудов.

Лечение переломов мыщелков большеберцовой кости

Четыре наиболее распространенных способа лечения перелома в зоне коленного сустава включают наложение давящей повязки, закрытую репозицию с наложением гипсовой повязки, скелетное вытяжение и открытую репозицию с внутренней фиксацией. Независимо от способа целями лечения являются:

1) восстановление нормальной суставной поверхности;

2) раннее начало движения в коленном суставе для профилактики контрактуры; 3) воздержание от нагрузки на сустав до полного заживления.

Выбор метода лечения зависит от типа перелома, опыта и мастерства хирурга-ортопеда, возраста больного и его дисциплинированности. Настоятельно рекомендуется срочная консультация хирурга-ортопеда.

Класс А: I тип (без смещения). У соблюдающего режим амбулаторного больного без сопутствующих повреждений связок перелом мыщелка без смещения можно лечить аспирацией гемартроза с последующим наложением давящей повязки. К конечности прикладывают пузырь со льдом и придают ей приподнятое положение не менее чем на 48 ч. Если через 48 ч рентгенограммы остаются без изменений, можно начинать движения в коленном суставе и упражнения для четырехглавой мышцы бедра. До полного выздоровления ногу не следует полностью нагружать. Можно использовать частичную нагрузку с ходьбой на костылях или гипсовый тутор.

Пребывание в гипсовой повязке более 4—8 нед с момента повреждения дисциплинированному больному не рекомендуется из-за высокой частоты развития контрактур коленного сустава. Если больной амбулаторный и не имеет повреждений связок, но в то же время недисциплинирован, рекомендуется иммобилизация гипсовой повязкой. Активные изометрические упражнения для тренировки четырехглавой мышцы бедра следует начинать рано, а гипсовую повязку оставлять до полного заживления. Госпитализированных больных без повреждений связок обычно лечат методом скелетного вытяжения в сочетании с ранними двигательными упражнениями.

Класс А: II тип (локальная компрессия). Неотложное лечение этих переломов зависит от следующих моментов: 1) отрывной перелом мыщелка со смещением его вниз более чем на 8 мм требует оперативной коррекции (поднятия фрагмента): 2) локализация вдавления в переднем или среднем отделах опаснее, чем в заднем; 3) наличия сопутствующих повреждений связок.

При диагностике этих переломов необходимы снимок с выведением проекции суставной площадки и проведение нагрузочных проб для выяснения целостности связок коленного сустава. Если связки повреждены, показано оперативное восстановление. Консервативное лечение перелома без смещения и повреждений связок включает: 1) аспирацию крови при гемартрозе; 2) наложение давящей повязки или задней лонгеты сроком от нескольких дней до 3 нед с полной разгрузкой конечности; 3) раннюю консультацию ортопеда.

Если больной госпитализирован, рекомендуется скелетное вытяжение по Buck с активными двигательными упражнениями.

Класс А: III тип (компрессионный, с отрывом мыщелка). Неотложная помощь при этих переломах включает лед, иммобилизацию задней лонгетой и точную рентгенологическую диагностику со срочным направлением к специалисту. Лечение варьируется от гипсовой иммобилизации с разгрузкой конечности до оперативной репозиции или скелетного вытяжения.

Класс А: IV тип (полный отрыв мыщелка). Неотложное лечение этих переломов включает лед, иммобилизацию и точную рентгенологическую диагностику со срочным направлением к ортопеду. Отщепление 8 мм и более считают значительным смещением, которое лучше лечить методом открытой или закрытой репозиции.

Класс А: V тип (откол). Эти переломы обычно захватывают внутренний мыщелок и могут быть передними или задними. Рекомендуемый метод лечения — открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Класс А: VI тип (оскольчатый). Неотложная помощь при этих переломах включает лед, приподнятое положение конечности, иммобилизацию задней лонгетой, аспирацию крови при гемартрозе (при строгом соблюдении правил асептики) и госпитализацию для скелетного вытяжения.

Осложнения переломов мыщелков большеберцовой кости

Переломы мыщелков большеберцовой кости могут сопровождаться развитием нескольких серьезных осложнений.

1. После длительной иммобилизации возможна полная потеря движений в коленном суставе.

2. Несмотря на оптимальное лечение, может развиться дегенеративный артроз.

3. Даже при первично несмещенных переломах в первые несколько недель может развиться угловая деформация коленного сустава.

4. Эти повреждения могут осложниться нестабильностью коленного сустава или рецидивирующим подвывихом из-за разрыва связочного аппарата.

5. Леченные хирургическим методом открытые переломы могут осложниться инфекцией.

6. Туннельный синдром приводит к повреждению сосудисто-нервного пучка и может осложнить лечение этого вида переломов.

– Также рекомендуем “Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы тазового кольца, бедра”:

- Межвертельный перелом бедра. Диагностика и лечение

- Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Множественные переломы и вывих таза со смещением. Диагностика и лечение

- Перелом вертлужной впадины. Диагностика и лечение

- Перелом головки бедренной кости. Диагностика и лечение

- Перелом шейки бедра. Классификация, диагностика и лечение

Источник

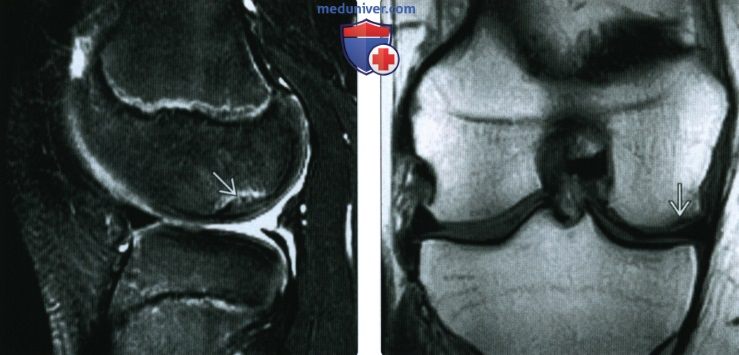

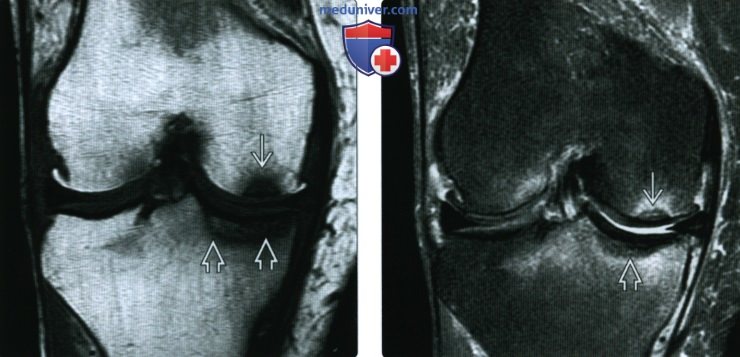

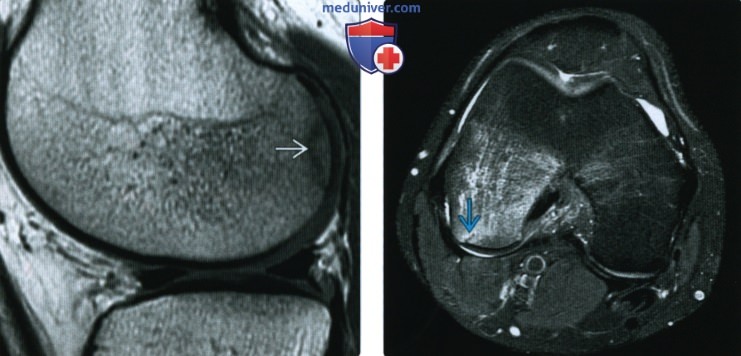

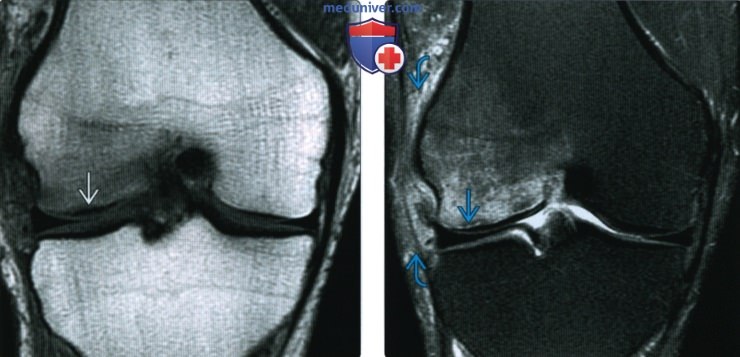

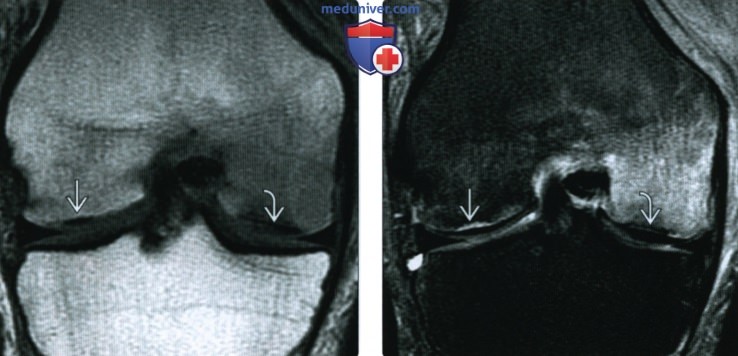

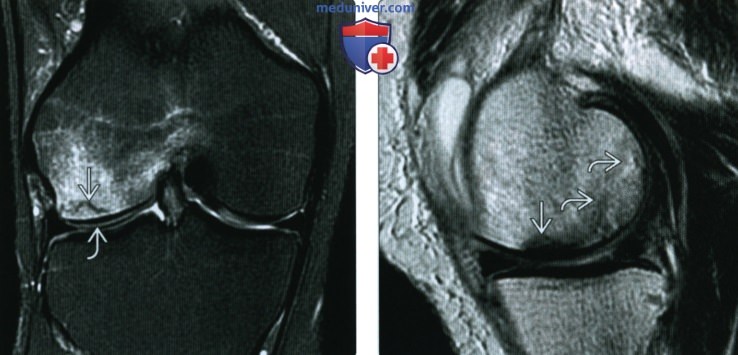

Рентгенограмма, КТ, МРТ при субхондральном переломе в коленном суставеа) Терминология: 1. Синонимы: 2. Определение: б) Визуализация: 1. Общая характеристика:

2. Рентгенография при субхондральном переломе коленного сустава: 3. КТ при субхондральном переломе коленного сустава: 4. МРТ при субхондральном переломе коленного сустава: 5. Рекомендации по визуализации: 6. Радионуклидная диагностика:

в) Дифференциальная диагностика субхондрального перелома коленного сустава: 1. Костно-хрящевой перелом: 2. Остеонекроз: 3. Ушиб костного мозга: 4. Синдром транзиторного отека костного мозга: 5. Остеоартрит:

г) Патология: 1. Общая характеристика: 2. Макроскопические и хирургические особенности: д) Клинические особенности: 1. Проявления: 2. Демография: 3. Течение и прогноз: 4. Лечение: е) Диагностическая памятка: 1. Следует учесть: 2. Советы по интерпретации изображений: 3. Советы по отчетности: ж) Список использованной литературы: – Вернуться в оглавление раздела “Лучевая медицина” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.10.2020 |

Источник