Степень тяжести при переломе костей свода черепа

Тяжкий вред здоровью:

Вред здоровью, опасный для жизни человека, который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни:

1. Травма черепа и головного мозга:

– рана головы, проникающая

в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга;

– перелом свода и (или) основания черепа;

– тяжелая черепно-мозговая травма (внутричерепная травма) в различных клинических проявлениях.

2. Травма позвоночника и спинного мозга:

– перелом шейного отдела позвоночника, в том числе без нарушения функции спинного мозга;

– вывих одного или нескольких шейных позвонков;

– перелом (вывих) грудного отдела позвоночника с нарушением функции спинного мозга;

– перелом (вывих) пояснично-крестцового отдела позвоночника;

– осложненные переломы костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца;

– ушиб шейного отдела спинного мозга, или ушиб грудного отдела спинного мозга, или ушиб поясничного отдела спинного мозга – с нарушением функции спинного мозга;

– рана, проникающая в позвоночный канал;

– открытое или закрытое повреждение спинного мозга: полный или неполный перерыв спинного мозга либо размозжение спинного мозга.

3. Травма органов шеи:

– рана шеи, проникаюшая в просвет глотки или гортани или шейного отдела трахеи, или шейного отдела пищевода;

– ранение щитовидной железы;

– перелом хрящей гортани.

4. Травма грудной клетки:

– рана грудной клетки, проникающая в плевральную полость или в полость перикарда, или в клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних органов;

– закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) органов грудной полости;

– множественные осложненные одно- либо двусторонние переломы ребер.

5. Травма живота:

– рана живота, проникающая

в брюшную полость, в том числе без повреждения внутренних органов;

– закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) органов брюшной полости;

– проникающее ранение органов забрюшинного пространства (почек, мочеточников, надпочечников, поджелудочной железы).

6. Повреждение тазовых органов (мочевого пузыря, матки, предстательной железы, мочеиспускательного канала и др.).

7. Повреждение крупных кровеносных

сосудов: аорты или сонной артерии (общей, наружной, внутренней), или подключичной, или подмышечной, или плечевой, или подвздошной (общей, наружной, внутренней), или бедренной, или подколенной артерий и (или) сопровождающих их магистральных вен.

8. Тупая травма рефлексогенных зон: области гортани, боковых поверхностей шеи. области солнечного сплетения, области наружных половых органов при наличии клинических и морфологических данных.

9. Ожоги (термические или химические, или электрические, или лучевые):

– III-IV степени, превышающие 10% поверхности тела;

– III степени, превышающие 15% поверхности тела;

– II степени, превышающие 20% поверхности тела;

– ожоги меньшей площади, сопровождавшиеся развитием ожоговой болезни;

– ожоги дыхательных путей с явлениями отека и сужением голосовой щели.

10. Отморожения:

– III-IV степени с площадью поражения, превышающей 10% поверхности тела;

– III степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела;

– II степени с площадью поражения, превышающей 20% поверхности тела.

11. Лучевые поражения, проявляющиеся острой лучевой болезнью (тяжелой и крайне тяжелой степени)

Вред здоровью,опасный для жизни человека, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния (УЖС):

1. Шок тяжелой (III – IV) степени.

2. Кома II-III степени любого происхождения.

3. Массивная (острая или обильная) кровопотеря.

4. Острая сердечная

и (или) сосудистая недостаточность тяжелой степени или тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения.

5. Острая почечная, или острая печеночная, или острая надпочечниковая недостаточность

тяжелой степени, или острый панкреонекроз (омертвение ткани поджелудочной железы).

6. Острая дыхательная недостаточность тяжелой степени.

7. Гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит,

или гнойный плеврит, или флегмона.

8. Расстройство регионального и (или) органного кровообращения.

9. Острое отравление, вызвавшее перечисленные выше (?. I-8) УЖС.

10. Различные виды механической асфиксии; последствия общего воздействия высокой или низкой температуры (тепловой удар, солнечный удар, общее перегревание, переохлаждение организма); последствия воздействия высокого или низкого атмосферного давления (баротравма, кессонная болезнь); последствия воздействия технического или атмосферного электричества (электротравма); последствия других форм неблагоприятного воздействия (обезвоживание, истощение, перенапряжение организма), вызвавшие перечисленные выше (п. 1-8) УЖС.

Не опасный для жизни вред здоровью, отнесенный к тяжкому (по последствиям):

1. Потеря зрения, речи, слуха.

2. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций:

– потеря руки или ноги, т.е. отделение их от туловища или стойкая утрата ими функций (паралич или иное состояние, исключающее их функции); потеря кисти или стопы приравнивается к потере руки или ноги;

– потеря производительной способности, выражающаяся у мужчин

в способности к совокуплению или оплодотворению, у женщин – в способности к совокуплению или зачатию, или вынашиванию, или деторождению;

– потеря одного яичка.

3. Прерывание беременности

на любом сроке.

4. Психическое расстройство,

возникновение которою должно находиться в причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровью, т.е. быть его последствием.

5. Заболевание наркоманией либо токсикоманией.

6. Неизгладимое обезображивание лица.

7. Полная утрата профессиональной трудоспособности.

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется в соответствии с Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Расстройство здоровья, связанное со стойкой утратой общей трудоспособности:

Стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на 1/3(свыше 30%, т.е. 35% и более). Независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи:

– открытые или закрытые переломы длинных трубчатых костей (плечевой, бедренной, большеберцовой) и их суставов;

– открытый или закрытый перелом-вывих костей предплечья (локтевой, лучевой) и их суставов;

– открытый или закрытый перелом вертлужной впадины со смещением;

– компрессионный перелом двух

и более смежных позвонков грудного или поясничного отдела позвоночника без нарушения функции спинного мозга и тазовых органов;

– открытый вывих плеча или предплечья, или кисти, или бедра, или голени, или стопы с разрывом связочного аппарата и капсулы сустава.

Средней тяжести вред здоровью:

Расстройство здоровья, связанное со стойкой утратой общей трудоспособности:

Значительная стойкая утрата обшей трудоспособности менее, чем на 1/3 – от 10 до 30% (включительно).

Временное нарушение функции органов и (или) систем (временная нетрудоспособность):

Длительное расстройство здоровья свыше трех недель (более 21 дня, т.е. начиная с 22 дней).

Легкий вред здоровью:

Расстройство здоровья, связанное со стойкой утратой общей трудоспособности:

Длительное расстройство здоровья свыше трех недель (более 21 дня, т.е. начиная с 22 дней).

Временное нарушение функции органов и (или) систем (временная нетрудоспособность):

Кратковременное расстройство здоровья не свыше трех недель (до 21 дня включительно).

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, достаточно наличия одного медицинского критерия.

При наличии нескольких медицинских критериев тяжесть вреда, причиненного здоровью человека, определяется по тому критерию, который соответствует большей степени тяжести вреда.

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при наличии нескольких повреждений, возникших от неоднократных травмирующих воздействий (в том числе при оказании медицинской помощи), определяется отдельно в отношении каждого такого воздействия.

В случае если множественные повреждения взаимно отягощают друг друга, определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, производится по их совокупности.

При наличии повреждений разной давности определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека каждым из них, производится отдельно.

Возникновение угрожающего жизни состояния должно быть непосредственно связано с причинением вреда здоровью, опасного для жизни человека, причем эта связь не может носить случайный характер.

Предотвращение смертельного исхода, обусловленное оказанием медицинской помощи, не должно приниматься во внимание при определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Расстройство здоровья состоит во временном нарушении функций органов и (или) систем органов, непосредственно связанном с повреждением, заболеванием, патологическим состоянием, обусловившим временную нетрудоспособность.

Продолжительность нарушения функций органов и (или) систем органов (временной нетрудоспособности) устанавливается в днях исходя из объективных медицинских данных, поскольку длительность лечения может не совпадать с продолжительностью ограничения функций органов и (или) систем органов человека. Проведенное лечение не исключает наличия у живого лица посттравматического ограничения функций органов и (или) систем органов.

Утрата общей трудоспособности при неблагоприятном трудовом и клиническом прогнозах, либо при определившемся исходе независимо от сроков ограничения трудоспособности, либо при длительности расстройства здоровья свыше 120 дней (стойкой утрате общей трудоспособности). Данная позиция предусмотрена для судебно-медицинского эксперта, так как критерий длительности расстройства здоровья в 120 дней законом не предусмотрен.

Стойкая утрата общей трудоспособности заключается в необратимой утрате функций в виде ограничения жизнедеятельности (потеря врожденных и приобретенных способностей человека к самообслуживанию) и трудоспособности человека независимо от его квалификации и профессии (специальности) (потеря врожденных и приобретенных способностей человека к действию, направленному на получение социально значимого результата в виде определенного продукта, изделия или услуги).

У детей трудовой прогноз в части возможности в будущем стойкой утраты общей (профессиональной) трудоспособности определяют так же, как у взрослых, в соответствии с Медицинскими критериями.

В случае возникновения необходимости в специальном медицинском обследовании живого лица проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза с участием врачей – специалистов тех медицинских учреждений, в которых есть условия, необходимые для ее проведения.

При производстве судебно-медицинской экспертизы в отношении живого лица, имеющего какое-либо предшествующее травме заболевание либо повреждение части тела с полностью или частично ранее утраченной функцией, учитывается только вред, причиненный здоровью человека, вызванный травмой и причинно с ней связанный.

Ухудшение состояния здоровья человека, вызванное характером и тяжестью травмы, отравления, заболевания, поздними сроками начала лечения, его возрастом, сопутствующей патологией и другими причинами, не рассматривается как причинение вреда здоровью.

Ухудшение состояния здоровья человека, обусловленное дефектом оказания медицинской помощи, рассматривается как причинение вреда здоровью.

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не определяется, если:

– в процессе медицинского обследования живого лица, изучения материалов дела и медицинских документов определить сущность вреда здоровью не представляется возможным;

– на момент медицинского обследования живого лица не ясен исход вреда здоровью, не опасного для жизни человека;

– живое лицо, в отношении которого назначена судебно-медицинская экспертиза, не явилось и не может быть доставлено на судебно-медицинскую экспертизу либо живое лицо отказывается от медицинского обследования;

– медицинские документы отсутствуют либо в них нет достаточных сведений, в том числе результатов инструментальных и лабораторных методов исследований, без которых судить о характере и степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, невозможно.

Квалифицирующие признаки вреда здоровью должны устанавливаться только на основе объективных данных, отраженных в медицинских документах или полученных в ходе непосредственного обследования конкретного пострадавшего судебно-медицинским экспертом. Если таких объективных сведений нет, эксперт указывает на это в своем заключении.

Эксперт всегда должен определять тяжесть вреда, причиненного здоровью конкретного человека (подэкспертного). Не допускается оценка тяжести вреда здоровью по аналогии, исходя из обычных последствий у большинства пострадавших, опираясь на средние статистические показатели и т.п.

Доказательство – это логический прием, обосновывающий достоверность какого-либо суждения с помощью других суждений, истинность которых установлена. Способ доказательства – выявление логической связи между тезисом и аргументами. В его основе должен лежать принцип «так было», а не «так бывает», поскольку задача судебного медика – дать экспертную оценку конкретного, а не существующего вообще, усредненного повреждения (например, перелома и т.п.).

При исследовании трупа степень тяжести вреда здоровью оценить сложно, поскольку нередко к моменту смерти исход и последствия травмы нельзя выяснить, например смерть наступила до того, как определился исход повреждения (о невозможности установления тяжести вреда здоровью эксперт сообщает в своем заключении). В ряде же случаев тяжесть вреда здоровью все же может быть установлена. Так, о тяжком вреде здоровью можно говорить:

– если повреждение само стало причиной смерти или через свои осложнения закономерно привело к смертельному исходу;

– если повреждение имеет хотя бы один из признаков опасного для жизни вреда здоровью, выявленный при исследовании трупа или зафиксированный в медицинских документах;

– если есть анатомические признаки потери зрения, речи, слуха, конечности, производительной способности или в медицинских документах существуют записи об объективных признаках утраты хотя бы одной из этих функций, включая утрату функции конечностей.

Вред здоровью средней тяжести (при отсутствии перечисленных признаков тяжкого вреда здоровью) определяют:

– если смерть при незаконченном лечении травмы наступила более чем через 21 день после получения повреждения;

– если существуют обнаруженные при исследовании трупа или в медицинских документах объективные признаки значительной стойкой утраты трудоспособности (менее одной трети).

Легкий вред здоровью (при отсутствии приведенных признаков тяжкого или средней тяжести вреда здоровью) фиксируют:

– если заживление повреждений или выздоровление после травмы наступило в сроки, не превышающие 21 день;

– если обнаружены объективные признаки незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Источник

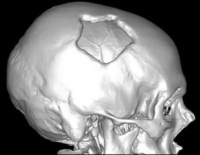

Перелом свода черепа – это нарушение целостности костных структур верхней части черепной коробки. Чаще возникает в результате прямой травмы. Симптомами являются боль, гематома или рана в зоне повреждения, при вдавленных и оскольчатых переломах возможна локальная деформация. Закрытые переломы сопровождаются сотрясением или ушибом мозга, открытые – повреждением вещества и оболочек мозга. Диагноз выставляется по данным рентгенографии и КТ. Для оценки состояния мягкотканных структур проводятся эхоэнцефалография, МРТ и другие исследования. Лечение линейных переломов консервативное, при смещении отломков и повреждении мозговых тканей требуется операция.

Общие сведения

Перелом свода черепа – достаточно распространенная травма. Встречается чаще переломов основания черепной коробки. Может диагностироваться в любом возрасте, чаще страдают молодые люди и представители средней возрастной группы. У женщин патология выявляется реже, чем у мужчин. Отличительными особенностями переломов являются отсутствие патогномоничных симптомов, широкая вариабельность тяжести состояния больных, высокая вероятность нарушений сознания, психомоторного возбуждения или арефлексии, затрудняющая обследование пациентов.

Перелом свода черепа

Причины

Непосредственной причиной повреждения является высокоэнергетическое воздействие – удар тяжелым предметом или столкновение с твердой поверхностью. Переломы черепа возникают в результате следующих обстоятельств:

- криминальные инциденты (драки);

- автодорожные происшествия;

- падения с высоты (кататравма);

- производственные травмы.

При драках поражения свода обычно изолированные или их тяжесть существенно превышает остальные травмы. В других случаях переломы черепа нередко сочетаются с множественными повреждениями скелета и внутренних органов, что утяжеляет состояние больных и усложняет диагностику.

Патогенез

Перелом возникает при воздействии, превышающем прочностные характеристики кости. Чаще страдают задние отделы черепной коробки – затылочная, теменная и височные кости. Это объясняется тем, что при падении вперед или ударе спереди пострадавший рефлекторно успевает защититься руками, смягчая удар.

Характер перелома свода определяется механизмом травмы (удар или столкновение) и конфигурацией поверхности. При ударах преобладает локальное воздействие. При столкновении с плоскостью возникает кратковременное ударное сдавление с распространением ударного воздействия на все части черепа, что нередко вызывает образование конструкционных трещин – линейных переломов значительной протяженности.

Классификация

Классическая классификация переломов свода черепа включает три вида повреждения: линейное, оскольчатое и вдавленное. Современные специалисты в области нейрохирургии и судебной медицины используют расширенную систематизацию, в которую входят следующие типы переломов:

- Пенетрирующий (дырчатый). Возникает при локальном ударе твердым предметом с ровной поверхностью, движущимся под прямым углом. Характеризуется наличием одного отломка, который смещается в сторону мозга и его оболочек.

- Оскольчатый вдавленный. Наиболее распространенный. Формируется при воздействии предметом с неровной, закругленной или дугообразной поверхностью. Сопровождается образованием нескольких костных фрагментов, смещенных внутрь черепной коробки.

- Локальный линейный. Развивается при тех же условиях, что пенетрирующий или оскольчатый, но при меньшей силе удара. Представляет собой узкую полосу. Смещение отломков отсутствует. Длина перелома по внутренней поверхности черепа больше, чем по наружной.

- Отдаленный линейный. Обнаруживается после столкновения с плоскостью. Образуется на расстоянии от точки воздействия, по протяженности превышает локальный. Длина трещины изнутри черепной коробки больше, чем снаружи.

- Множественный линейный. При значительной энергии соударения на черепе образуются многочисленные отдаленные линейные переломы. Общая картина напоминает звезду с расходящимися от центра лучами. Если трещины соединяются друг с другом, выявляется паутинообразный перелом. Возможны тяжелые повреждения вплоть до полного разрушения черепа.

- Сочетанный. Две или более разновидности переломов свода (локальный и отдаленный, локальный и вдавленный и пр.) диагностируются одновременно.

Оскольчатые повреждения могут быть импрессионными и депрессионными. В первом случае осколки сохраняют контакт с неповрежденными частями черепа, во втором – утрачивают. Дырчатые переломы всегда депрессионные.

Симптомы

После удара возникает боль. При закрытых травмах в зоне удара образуется гематома, при открытых – рана. При пальпации пенетрирующих и оскольчатых переломов прощупываются вдавления, при линейных повреждениях конфигурация черепа не нарушена. При наличии ран возможно обильное кровотечение. Общее состояние пациента может существенно варьироваться – от отсутствия явных неврологических нарушений и признаков тяжелой травмы до комы или шока.

Контакт нередко затруднен из-за гипоксии мозга, нарушений сознания, состояния алкогольного или наркотического опьянения. Интоксикация психоактивными веществами может маскировать проявления ЧМТ. Переломы черепа сопровождаются потерей сознания, которая бывает как кратковременной, так и длительной, однако установить этот факт не всегда удается из-за отсутствия продуктивного контакта. Обычно продолжительность эпизода потери сознания коррелирует с тяжестью черепно-мозговой травмы.

Неврологическая симптоматика зависит от вида ЧМТ. Сотрясения и ушибы проявляются головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой. При отеке мозга к перечисленным признакам присоединяются очаговые нарушения. Расстройства чувствительности и движений свидетельствуют о травме черепных нервов или мозгового вещества.

Клиническая картина может не соответствовать тяжести ЧМТ. Умеренные повреждения порой имеют яркие симптомы, а опасные травмы сопровождаются нерезко выраженными неврологическими проявлениями. Иногда пациенты отрицают наличие каких-либо проблем со здоровьем, что может объясняться как снижением критики в состоянии опьянения, так и анозогнозией на фоне травмы.

Осложнения

Наиболее распространенным осложнением является ушиб мозга. Возможно формирование субдуральной, эпидуральной, внутрижелудочковой или внутримозговой гематомы, субарахноидального кровоизлияния. Разрушение мозгового вещества становится причиной парезов, параличей, нарушения когнитивных функций и других последствий. При инфицировании открытого перелома возможен менингит. В ряде случаев формируется дефект свода черепа, требующий оперативной коррекции.

Диагностика

Диагноз перелома свода черепа выставляется нейрохирургом на основании анамнеза, жалоб, результатов объективного обследования, неврологического осмотра и визуализационных методик. Из-за нередкого несовпадения клинической картины и реальной тяжести состояния все больные с подозрением на перелом черепа должны быть пройти полное обследование. План диагностических мероприятий включает следующие процедуры:

- Рентгенография черепа. Считается основным методом диагностики переломов черепа. Выполняется в двух стандартных и дополнительных укладках. На рентгенограммах в зависимости от вида перелома просматриваются линейные или звездчатые трещины, дефекты неправильной формы, отдельные отломки.

- КТ черепа. Обычно проводится при подозрении на линейный перелом и сомнительных результатах рентгенографии. На послойных снимках обнаруживается положительный «симптом молнии» (линия, идущая от наружной к внутренней поверхности кости). Иногда методика применяется для уточнения тяжести повреждения при других типах переломов.

- Эхоэнцефалография. Является базовым исследованием у больных нейрохирургического профиля. Определяет смещение срединных структур, наличие гематом и инородных тел.

- Люмбальная пункция. Выполняется при отсутствии клинических и сонографических признаков сдавления головного мозга. Позволяет обнаружить примесь крови в ликворе, оценить давление и состав спинномозговой жидкости.

- МРТ головного мозга. Проводится на заключительном этапе обследования при необходимости более четко локализовать зону повреждения мягких тканей, определить ее распространенность, спланировать тактику оперативного вмешательства.

При тяжелом состоянии пациента обследование осуществляется на фоне реанимационных мероприятий. При выявлении признаков дислокации мозговых структур показано немедленное оперативное вмешательство, поэтому объем диагностических процедур сокращается до необходимого минимума.

Лечение переломов свода черепа

С учетом тяжести ЧМТ больного экстренно госпитализируют в нейрохирургическое отделение или отделение реанимации. При линейных переломах без признаков повреждения мозгового вещества, гематом и отека мозга возможно консервативное ведение. При оскольчатых и пенетрирующих повреждениях, симптомах сдавления мозгового вещества требуется операция.

Помощь на догоспитальном этапе

Пациента в сознании укладывают на спину, рану на голове закрывают стерильной повязкой. При обильном кровотечении к голове прикладывают грелку с холодной водой или пузырь со льдом. Если больной без сознания, его транспортируют в положении на боку, используя в качестве упора для туловища скатанную в валик одежду или одеяло, чтобы при возникновении рвоты избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути.

При необходимости осуществляют искусственное дыхание рот в рот или с использованием маски. Для стимуляции сердечной деятельности и мочеотделения вводят сульфокамфокаин, кордиамин, лазикс. Двигательное возбуждение купируют супрастином или димедролом. Наркотические анальгетики не применяют из-за возможного угнетения дыхания.

Консервативная терапия

Основной задачей является минимизация последствий и предупреждение осложнений ЧМТ. При поступлении по показаниям проводят противошоковую терапию. Для нормализации внутричерепного давления при необходимости вводят эфедрин и раствор глюкозы с гидрокортизоном. План терапии включает следующие направления:

- Предупреждение отека мозга. Применяют лекарственные средства для стимуляции мочеотделения, глюкокортикоиды, альбумин. При нарушениях газообмена производят искусственную вентиляцию легких. Иногда используют краниоцеребральную гипотермию и гипербарическую оксигенацию.

- Профилактика инфекции. Пациенту назначают антибиотики широкого спектра действия. При развитии инфекционных осложнений выполняют посев отделяемого для определения чувствительности микроорганизмов с последующей заменой антибактериального препарата.

- Терапия геморрагического синдрома. Больному вводят витамин С, хлорид кальция, викасол, ингибиторы протеаз. Субарахноидальное кровоизлияние является показанием для установки ликворного дренажа или проведения спинномозговых пункций.

Перечисленные мероприятия дополняют введением витаминов группы В, АТФ, нейрометаболических стимуляторов, глутамина и антигистаминных средств. Состояние больного постоянно оценивают в динамике, чтобы своевременно выявить возможные осложнения.

Хирургическое лечение

Показаниями к операции являются открытые и вдавленные переломы, гематомы головного мозга. Иногда хирургические вмешательства требуются при ушибах мозгового вещества. Применяются следующие методики:

- ПХО раны. Осуществляется при поступлении. Показана при наличии открытого повреждения мягкотканных структур (кожи и апоневроза). Включает иссечение нежизнеспособных мягких тканей, остановку кровотечения, ревизию раны для выявления инородных тел и смещения отломков.

- Обработка вдавленного перелома. Выполняется сразу после госпитализации. Производится как при открытых и закрытых повреждениях в случае, если костные фрагменты смещены в сторону мозгового вещества больше, чем на толщину кости. Мелкие отломки удаляют, крупные репонируют и подшивают к неповрежденной кости.

- Удаление гематомы. Сроки проведения и оперативная тактика зависят от времени образования и локализации гематомы. После обеспечения доступа к гематоме удаляют кровь и сгустки, ликвидируют источник кровотечения.

- Удаление очагов размозжения. В зависимости характера патологии осуществляется в неотложном порядке или в первые 7 суток после травмы. Мозговой детрит аспирируют, ткани переходной зоны экономно иссекают, кровоточащие сосуды коагулируют или клипируют.

В раннем послеоперационном периоде назначают антибиотикотерапию, выполняют перевязки. В последующем проводят реабилитационные мероприятия. По показаниям в отдаленные сроки производят замещение дефектов костей свода черепа.

Прогноз и профилактика

Исход определяется тяжестью ЧМТ и наличием инфекционных осложнений. При локальных линейных переломах в сочетании с относительно легкими черепно-мозговыми травмами прогноз обычно благоприятный. В остальных случаях в отдаленном периоде возможны параличи, парезы, энцефалопатия, эпилептические припадки, мозговая гипертензия, нарушения психических функций. Профилактика включает меры по предупреждению производственных, бытовых, автодорожных и уличных травм, снижению уровня криминогенной активности.

Источник