Сроки образования костной мозоли при переломе плечевой кости

Сколько срастается перелом, зависит от степени тяжести полученной травмы, возраста пациента и соблюдения всех врачебных предписаний во время восстановительного периода.

У людей пожилого возраста срок срастания костной ткани значительно больше по причине недостаточного количества кальция в организме и возрастных изменений, которые затягивают процесс восстановления всего организма.

Стадии регенерации костей

В медицинской практике были выделены следующие регенерационные стадии:

Катаболизм структур ткани и клеточной инфильтрации. Ткань после повреждения отмирает, происходит распад клеток на элементы, появляются гематомы.

Стадия дифференцировки клеток. Для этого этапа характерно первичное срастание костей. При хорошем кровоснабжении сращение проходит по типу первичного остеогенеза. Длительность процесса занимает 10-15 суток.

Стадия образования первичного остеона. Костная мозоль начинает формироваться на поврежденной области. Осуществляется первичное срастание. Пробивается ткань капиллярами, белковая ее основа затвердевает. Хаотичная сеть трабекул кости прорастает, а они, соединяясь, формирую остеон первичный.

Стадия спонгиозации мозоли. Для этого этапа характерно появление пластичного костного покрова, появляется корковое вещество, восстанавливается поврежденная структура. В зависимости от тяжести повреждения эта стадия может длиться как несколько месяцев, так и до 3 лет.

Обязательное условие для нормально срастающегося перелома является протекание стадий восстановления без нарушений и осложнений.

Скорость заживления переломов у взрослых

Процесс срастания костей сложен и занимает продолжительное время. При закрытом переломе в одном месте конечности скорость заживления высока и составляет от 9 до 14 дней. Множественное повреждение заживает в среднем около 1 месяца. Самым опасным и долгим для восстановления считается открытый перелом, период заживления в таких случаях превышает 2 месяца. При смещении костей относительно друг друга еще больше увеличивается длительность процесса регенерации.

Заживление переломов верхних конечностей происходит медленно, но они представляют меньшую опасность для человека, чем повреждения нижних конечностей. Заживают они в следующие сроки:

фаланги пальцев – 22 дня;

кости запястья – 29 дней;

лучевая кость – 29-36 дней;

локтевая кость – 61-76 дней;

кости предплечья – 70-85 дней;

плечевая кость – 42-59 дней.

Сроки заживления переломов нижних конечностей:

пяточная кость – 35-42 дня;

плюсневая кость – 21-42 дня;

лодыжка – 45-60 дней;

надколенник – 30 дней;

бедренная кость – 60-120 дней;

кости таза – 30 дней.

Причинами низкой скорости заживления могут стать неправильное лечение, избыточная нагрузка на сломанную конечность или недостаточный уровень кальция в организме.

Скорость заживления детских переломов

У ребенка лечение перелома происходит быстрее на 30%, по сравнению со взрослыми людьми. Это обусловлено высоким содержанием оссеина и белка в детском скелете. Надкостница при этом толще, у нее отличное кровоснабжение. Скелет детей постоянно увеличивается, и присутствие зон роста ускоряет еще больше костное срастание. У детей с шестилетнего до двенадцатилетнего возраста при поврежденной ткани кости наблюдается коррекция отломков без оперативного вмешательства, в связи с чем в большинстве ситуаций специалисты обходятся только наложением гипса.

Самые частые переломы у детей:

Полные. Кость в таких случаях разъединяется на несколько частей.

Компрессионные переломы происходят по причине сильного сдавливания вдоль оси трубчатой кости. Заживление происходит за 15-25 дней.

Перелом по типу «зеленой ветви». Происходит изгиб конечности, при этом образуются трещины и отломки. Возникает при чрезмерном давлении с силой, недостаточной для полного разрушения.

Пластический изгиб. Появляется в коленных и локтевых суставах. Наблюдается частичное разрушение костной ткани без рубцов и трещин.

Первая помощь при переломе

Большую роль на скорость сращивания сломанных костей влияет оказание первой помощи при переломах. Если это открытый перелом, очень важно чтобы в рану не попала инфекция, чтобы избежать воспаления и нагноений на этом участке. Поэтому поврежденный участок нужно обеззаразить, для этого окружности ранения стоит обработать антисептиком, и накрыть стерильной салфеткой до приезда команды медиков.

Чтобы транспортировать в медицинское заведение пострадавшего, необходимо организовать иммобилизацию конечности. Используют для выполнения задачи подручные средства – фанеру, плоские доски, ветви деревьев, которые тканью либо бинтом закрепляют к поврежденной конечности. Если у человека наблюдается травма позвоночника, то для транспортировки используются твердые носилки, либо подручные средства, например плоские доски, на которые нужно аккуратно уложить больного.

Сроки консолидации переломов напрямую зависят от оказания первой помощи и скорой транспортировке потерпевшего в больницу.

Механизм заживления

Сращивание переломов начинается сразу после получения травмы. Срастание может быть двух видов:

- Первичное сращивание. Если кости надежно соединены, наращивание костной мозоли на сломанном участке не нужно, перелом сращивается легко и с хорошим кровообращением.

- Вторичное сращивание. В этом случае необходимо нарастить костную мозоль, из-за активного движения костных отломков.

Механизм сращивания переломов очень сложный, поэтому делится на определенные стадии:

- Первая стадия заключается в образовании сгустка, образующегося из крови, окружающей поврежденный участок. Спустя некоторое время они трансформируются в новую ткань для строения кости. Такой сгусток образуется в течение нескольких дней после получения травмы.

- На второй стадии этот сгусток наполняется клетками остеобластами и остеокластами. Они очень сильно сопутствуют заживлению и восстановлению. Заполняя сгусток вокруг перелома, они сглаживают и выравниваются костные обломки, после чего создается гранулярный мост. Именно он будет удерживать края кости, для предотвращения смещения.

- Третья стадия характеризуется появлением костной мозоли. Через несколько недель (2-3) от получения травмы, гранулярный мост превращается в костную ткань. В этот промежуток времени она еще очень хрупкая, и отличается от обыкновенной костной ткани. Этот участок и называется костной мозолью. Чтобы он не повредился, важно чтобы перелом был надежно иммобилизован.

- В период четвертой стадии происходит полное сращивание перелома. Спустя определенное время после происшествия, в зависимости от его тяжести и участка (3-10 недель), на этом месте полностью нормализуется кровообращение, что способствует укреплению кости. Ткань восстанавливается немного дольше (6-12 месяцев).

По окончании всех стадий, сросшаяся кость снова обретает свою прочность, и способна выдерживать разные нагрузки.

Факторы, влияющие на скорость сращения костей

Заживление сломанной кости зависит от ряда факторов, которые либо ускоряют его, либо препятствуют ему. Сам процесс регенерации индивидуален для каждого пациента.

Оказание первой помощи имеет решающее значение для скорости заживления. При открытом переломе важно не допустить попадания в рану инфекции, т.к. воспаление и нагноение замедлят процесс регенерации.

Заживление происходит быстрее при переломе мелких костей.

При открытых переломах костная мозоль образуется гораздо дольше, если развивается раневая инфекция, которая сопровождается костной секвестрацией и остеомиелитом посттравматическим. Именно поэтому при неправильной терапии перелома формирование костной мозоли замедляется или вообще не наступает. В таких ситуациях появляются долго не срастающиеся переломы, отличающиеся медленной консолидацией, а также ложные суставы:

Если пациенты страдают гиповитаминозом и авитаминозом (остеомаляция у беременных, рахит, цинга).

Если есть нарушения деятельности паращитовидных желез (уменьшение концентрации кальция в крови) и надпочечниковые гиперфункции.

Наличие сопутствующих заболеваний, протекающих в хронической стадии, а также воспалительных процессов. Любые патологические процессы в организме значительно затягивают срок восстановления после перелома.

Наличие избыточной массы тела негативно влияет на процесс заживления костной ткани.

Нарушение метаболизма.

Несоблюдение сроков ношения гипсовой повязки. Многие случаи слишком долгого срастания костной ткани связаны с тем, что человек не хочет долго ходить в гипсе, снимает его раньше срока, установленного врачом. Срастающийся участок кости находится под давлением, происходит смещение.

Как быстро срастаются кости, зависит и от такого фактора, как необходимость установки импланта. Встречается это в тех случаях, когда осколков кости слишком много, они очень мелкие, и собрать их заново не представляется возможным.

Как ускорить срастание костей?

Чтобы процесс восстановления кости происходил быстрее, следует получить адекватное лечение, обеспечить пациенту правильное питание, прием витаминных комплексов, обогащенных кальцием, витамином D. Источником последнего компонента являются куриный желток и солнечные лучи.

Процесс срастания костей после перелома, не в последнюю очередь зависит от количества кальция в организме («строительного» минерального элемента для костной ткани). Для повышения концентрации данного элемента в организме пациенту назначаются специальные медицинские препараты. В обязательном порядке корректируется питание, основу рациона должны составлять молочные продукты.

Пациентам с повреждением костей рекомендована физическая активность уже через несколько суток после травмы. Физические упражнения можно разделить на занятия в период иммобилизации и активность в период постиммобилизации.

В то время, когда наложен гипс, нагрузка дается для профилактики застойных процессов. Выполняются следующие упражнения:

идеомоторные упражнения – мысленное сохранение двигательной активности в поврежденной зоне;

упражнения для свободных мышц для сохранения активности и профилактики мышечной атрофии;

статические упражнения для поддержания тонуса;

упражнения для противоположной конечности.

Тщательное выполнение всех этих пунктов обязательно ускорит процесс восстановления, а кость срастется быстро и правильно.

Источник

Как протекает в рентгенологическом изображении процесс заживления переломов? Как известно, репаративный процесс осуществляется при помощи так называемой мозоли. Эта мозоль исходит из эндоста, самого костного вещества и периоста (эндостальная, интермедиарная и периостальная мозоль). Главная, резко преобладающая роль при заживлении, как этому научили в особенности рентгенологические наблюдения, выпадает на долю периостальной мозоли.

Развитие мозоли проходит через три стадии – соединительнотканную, остеоидную и костную. Излившаяся из разорванных сосудов кровь образует в районе перелома между отломками и осколками большую гематому. Кровь очень быстро свертывается, и в фибринозно-кровяной сгусток из костного мозга и особенно надкостницы уже в первые часы после травмы устремляется огромное количество молодых соединительнотканных элементов, нарастает количество фибробластов. В 7-10 дней все прорастает в этой первой стадии пролиферирующей соединительной тканью. Затем при нормальных условиях заживления во второй стадии происходит метапластическое превращение этой более примитивной соединительной ткани в остеоидную, на что также требуется такой же недельный или полуторанедельный срок. Раньше остеоидную мозоль без достаточного основания, главным образом из-за ее “хрящевой плотности” при ощупывании безоговорочно и принимали за хрящевую. Фактически хрящевая ткань образуется лишь в том случае, когда концы отломков трутся друг о друга, т. е. когда нет полной иммобилизации. Затем уже, в третьей стадии, остеоидная ткань пропитывается апатитами и превращается в костную. Костная мозоль вначале велика и имеет рыхлое строение, в дальнейшем же в гораздо более медленных темпах наступает фаза обратного развития этой костной мозоли, ее перестройка, уменьшение и структурная реконструкция с весьма постепенным замедленным восстановлением более или менее нормальной костной архитектоники.

Соединительнотканная и остеоидная мозоли, понятно, рентгенологически совсем не определяются. Первые признаки мозоли появляются на снимке лишь при ее обызвествлении. Время появления костной мозоли колеблется в очень широких пределах и зависит от ряда условий: от возраста, от места перелома в различных костях и в различных частях одной и той же кости, от вида степени смещения отломков, от степени отслоения надкостницы, от объема вовлечения в процесс окружающих кость мышц, от способа лечения, от осложнения течения регенеративного процесса, например инфекцией или каким-нибудь общим заболеванием и т. д. Следует полагать, что немаловажную роль играют и нервные влияния. На основании убедительных экспериментальных данных Р. М. Минина считает зависимость между явлениями регенерации костной ткани и нервной системой твердо установленной, причем она рассматривает дистрофические поражения нервной системы как преобладающий в этом отношении фактор. Открытые переломы заживают значительно медленнее закрытых. Практически важно, что раз на рентгенограммах уже появились признаки обызвествления мозоли, консервативная репозиция отломков запоздала.

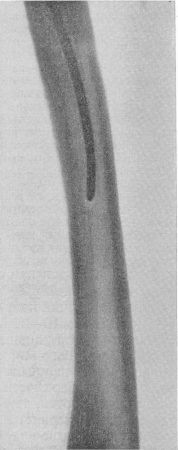

При поднадкостничных детских переломах мозоль имеет очень небольшие размеры, она окружает место перелома в виде правильной веретенообразной муфты. Первые отложения извести показываются на хорошем снимке детской кости к концу первой недели. Они имеют вид единичных нежных пятнистых бесструктурных теней, окружающих кость и располагающихся параллельно корковому слою. Между наружным слоем коркового вещества и тенью обызвествленной периостальной мозоли вначале имеется свободная полоска, соответствующая камбиальному слою надкостницы с остеобластами.

У взрослых первые нежные облаковидные очаги обызвествления появляются на рентгенограмме в среднем не раньше 3-4 недель (на 16-22-й день) после перелома. Одновременно с этим или на несколько дней раньше концы отломков несколько притупляются и контуры коркового слоя отломков становятся в области мозоли несколько неровными и смазанными, теряют свою резкую ограниченность. В дальнейшем боковые поверхности, концы и углы костей в районе перелома еще больше сглаживаются, тень мозоли становится более интенсивной и принимает очаговый зернистый характер. Затем отдельные участки сливаются и при полном обызвествлении костная мозоль приобретает характер циркулярной гомогенной массы. Постепенно тень сгущается и наступает так называемая костная консолидация на 3-4-б-8-м месяце перелома. Таким образом, костная консолидация колеблется в очень широких пределах. В течение первого года костная мозоль продолжает моделироваться, по структуре она еще не имеет слоистого строения, ясная продольная исчерченность появляется только через 11/2-2 года. Линия перелома исчезает поздно, в периоде между 4-м и 8-м месяцем; она в дальнейшем, соответственно развитию в костном веществе пояса остеосклероза, на рентгенограмме уплотняется. Эта более темная линия перелома, так называемый костный шов, может быть видна еще тогда, когда костная мозоль уже закончила свое обратное развитие, т. е. рассосалась полностью.

Отсюда видно, что целость кости при нормальных условиях восстанавливается значительно медленнее, чем это принято считать в клинике. Рентгенологические симптомы течения процесса заживления перелома сильно запаздывают по сравнению с клиническими симптомами. Это должно быть подчеркнуто для того, чтобы предостеречь клинициста от чрезмерного консерватизма; пользуясь одним только рентгенологическим контролем, клиницист рискует стать слишком сдержанным при предоставлении кости функциональной нагрузки. Уже соединительнотканная мозоль с едва заметными облачками обызвествления может с функционально-клинической точки зрения быть вполне полноценной, и не давать конечности функционировать в подобном случае – значит задерживать темпы дальнейшей нормальной эволюции и инволюции всего восстановительного процесса.

Костная мозоль в сравнительно редких случаях приобретает и узка диагностическое значение. Мозоль предоставляет рентгенологу возможность задним числом распознать нарушение целости кости, которое в остром периоде после травмы осталось клинически или рентгенологически просмотренным. Это бывает главным образом, при поднадкостничных переломах в детском возрасте, но также при трещинах и переломах малых трубчатых костей (фаланг, пястных и плюсневых костей) у взрослых. Важно, что даже линия перелома,, вначале сомнительная или вовсе невидная, иногда отчетливо выступает на снимках только-через несколько недель или месяцев после: травмы. При подобной поздней диагностике перелома на основании появления одной только-мозоли необходимо остерегаться его смешения с травматическим периоститом, – мозоль на месте перелома окружает в виде муфты всю кость, в то время как периостальный нарост возвышается над костью только в одну сторону. Отличительного распознавания требуют-также все сложные явления перестройки, о которых подробно говорится в отдельной главе (кн. 2, стр. 103).

Рис. 27. Реактивный остеосклеротический футляр вокруг металлического штифта в костномозговом канале бедренной кости, развившийся после полуторалетнего его пребывания.

Некоторые особенности представляют-процессы заживления при новых методах лечения переломов интрамедуллярным. остеосинтезом, т. е. внутрикостной фиксацией отломков металлическим штифтом, из нержавеющей стали. Идея “загвоздки” отломков при помощи металлической спицы была, высказана впервые в 1912 г. И. К. Спижарным. Эти методы применяются не только при свежих закрытых неинфицированных переломах больших трубчатых костей (бедра, плеча, костей голени и особенно предплечья), но также при открытых инфицированных переломах, замедленной консолидации, ложных суставах, реконструктивных остеотомиях и пр. Благодаря металлическому стержню достигается наилучшее сопоставление отломков и, что еще важнее, их надежное удержание. Весь процесс заживления качественно улучшается и несколько ускоряется. Штифт действует в качестве асептического инородного тела как: стимулятор восстановительных явлений.

Рентгенологическая картина репаративных процессов при применении металлических штифтов изучена Н. Н. Девятовым и под нашим руководством Н. С. Денисовым. Начальные признаки эндостальной мозоли, исходящей из костномозговых каналов отломков, появляются прежде-всего на концах костных отломков, притом на дистальном отломке раньше, чем на проксимальном. Периостальная мозоль появляется на рентгенограммах через 6-7 дней после эндостальной мозоли. Эта периостальная мозоль развивается сначала на боковых поверхностях отломков, а уж впоследствии образует циркулярную муфту. При оскольчатых переломах мозоль и здесь приобретает причудливые формы, бывает нередко избыточной, с облаковидной структурой. Обызвествление мозоли при диафизарных переломах бедра, плеча и костей предплечья чаще всего появляется в течение 2-го месяца, а к исходу 3-го месяца наступает костная консолидация. Костный шов держится долго, он исчезает через б-8 месяцев и позже, а полное обратное развитие костной мозоли заканчивается, как и без штифта, лишь через 11/2-2 года. Если на концах костных отломков вместо образования эндостальной мозоли появляется замыкательная костная пластинка, то это верный ранний симптом начала формирования псевдоартроза.

Вокруг металлического стержня внутри костномозгового канала закономерно развивается плотный цилиндрический костный футляр, или чехол (рис. 27), который лишь очень медленно, в течение многих месяцев, претерпевает обратное развитие после удаления металлического стержня. Иногда над шляпкой гвоздя, торчащего вне кости (например, над и внутри от области большого вертела бедра), возникает реактивное обызвествление и даже окостенение мягких тканей, вероятнее всего, вытесненного костного мозга, в виде гриба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник