Средства при переломе позвоночника

Фармакотерапия при компрессионном переломе позвоночника

преследует следующие цели:

- купирование болевого синдрома;

- снятие мышечного спазма, что косвенным образом будет

способствовать уменьшению болевого синдрома и улучшению микроциркуляции в

патологическом очаге; - уменьшение локального отека в области перелома.

Все указанные направления способствуют активизации

микроциркуляции и трофикиобласти перелома позвонка и способствуют скорейшей

консолидации дефекта.

После того, как перелом срастется, те же меры будут

способствовать возвращению подвижности в соответствующем сегменте позвоночника.

Обезболивающие средства

Наиболее часто с этой целью применяются лекарственные

препараты из разряда нестероидных противовоспалительных средств. Преимуществом

этой группы лекарств является воздействие непосредственно на процесс синтеза

простагландинов — медиаторов воспалительной реакции. Благодаря этому терапия

при помощи НПВС купирует боль, уменьшает отечность в области патологического

очага, и угнетает активный воспалительный процесс.

К группе таких лекарственных средств относятся следующие

действующие вещества:

- диклофенак;

- кетопрофен;

- декскетопрофен;

- мелоксикам;

- нимесулид;

- целекоксиб;

- ибупрофен.

Некоторые специалисты выделяют в отдельную группу

мелоксикам, нимесулид и целекоксиб. Механизм действия в этой группы соединений

отличаются высокой селективностью, вследствие чего их негативное воздействие на

желудочно-кишечный тракт минимально.

Препараты из разряда нестероидных противовоспалительных

средств выпускаются в различных лекарственных формах:

- растворы для инъекций;

- формы для приема внутрь (таблетки, капсулы, суспензий

порошки для приготовления перорального раствора); - местные формы (мази, гели, пластыри).

Преимуществом пероральных форм является удобство для

применения в домашних условиях.

В свою очередь, те инъекционные растворы демонстрирует более

быстрое наступление эффекта за счет отсутствия эффекта прохождения через

печень.

Преимуществом местных форм является минимальное количество и

выраженность побочных эффектов Однако существуют и недочеты: недостаточная

эффективность в качестве самостоятельной терапии. Мази, гели, пластыри

рекомендуется применять в комплексе с системными формы препаратов.

Миорелаксанты

Цель применения препаратов этой группы – избавление от

мышечного спазма, являющегося дополнительным источником болевого синдрома.

Помимо облегчения боли, результатом применения миорелаксантов является

улучшение микроциркуляции, что способствует более быстрому сращиванию костных

отломков.

С этими целями применяют следующие миорелаксанты

центрального механизма действия:

- Мидокалм;

- Сирдалуд (инструкция по

применению Сирдалуда); - Баклофен.

Данные препараты должны применяться курсами, интенсивность и

продолжительность которых определяется лечащим врачом. Превышать

рекомендованная дозировки настоятельно не рекомендуется.

Сосудистая терапия

С целью предотвращения отека и улучшения микроциркуляции в

патологическом очаге специалист может назначить вазоактивные препараты –

средства, оказывающие положительное влияние на циркуляцию крови по кровеносным

капиллярам. Наиболее часто с этой целью применяются Трентал или Пентоксифиллин.

Курс применения препаратов этой группы обычно длительный – от 3 до 6 недель.

Применение лекарственных препаратов из описанных групп

должно осуществляться строго по показаниям. Объем терапии определяется лечащим

врачом по результатам исследований и в зависимости от состояния пациента, наличия

и интенсивности жалоб.

В случае выраженных нарушений, наиболее действенный эффект

достигается при помощи комплексной терапии с привлечением немедикаментозных

методов.

Источник

Перелом позвоночника относят к числу тяжелых патологий. Подвержены развитию травмы пациенты различного возраста, в группу риска входят дети и пожилые люди. Наиболее часто встречаются сочетанные травмы, которые осложняют оказание первой помощи при любом переломе позвоночника.

Причины перелома позвоночника

В основе причин переломов позвоночного столба лежат травматические воздействия. К основным видам травм относят:

- Падения с высоты. Повреждение костных структур возникает при падении с высоты выше собственного роста и приземлении на ягодицы, ноги или голову.

- Инерционное воздействие. «Хлыстовой» механизм травмы наиболее часто возникает во время дорожно—транспортных происшествий. Резкая остановка автомобиля и удержание туловища ремнём безопасности приводит инерционному движению головы вперёд. В результате происходит резкое сгибание шеи с раздавливанием позвонков.

- Сдавление позвоночного столба. Развитие травмы связывают с падением на позвоночник тяжелых предметов с высокой силой. Данные переломы возникают при обрушении зданий или избиении.

Реже в качестве причины выступает остеопороз. Данное прогрессирующее заболевание сопровождается снижением плотности костной ткани.

Внимание! Наиболее часто он развивается у пациентов пожилого возраста.

Реже, сталкиваются с его развитием женщины, которые перенесли операцию по удалению яичников в молодом возрасте без последующей заместительной терапии. Остеопороз приводит к появлению компрессионного перелома на любом отделе позвоночника. Провоцирующим фактором может выступать незначительное падение, легкий удар. Реже компрессионный перелом возникает в покое.

Виды травм позвоночника

К основным видам травм позвоночного столба относят:

- Ушиб или разрыв связочного аппарата. Данный вид травматического воздействия является наиболее легким. Пациент может ощущать болевой синдром и дискомфорт при смене положения тела. Заболевание характеризуется быстрым восстановлением.

- Дисторсию. Надрыв или разрыв связочного аппарата без смещения позвонков приводит к ограничению двигательной подвижности со стороны поражения. Для лечения пациентов назначают физиотерапевтические процедуры или согревающие компрессы. Они позволяют ускорить сращение связок. Дисторсия характеризуется частым рецидивированием.

- Вывих или смещение позвонка. Нарушение целостности позвоночного столба сопровождается разрывом связок и мышц. Данный вид травмы требует проведения оперативного вмешательства, направленного на предотвращение сдавления спинного мозга, а также сосудов и нервных сплетений. Для фиксации используют металлические штифты.

- Перелом позвоночника. Повреждение данного структурного элемента может сопровождаться различными клиническими проявлениями, которые зависят от локализации. Нарушение целостности дуги позвонка приводит к дискомфорту и боли в момент движения. При отсутствии терапии возможно развитие эпилепсии. Временное ограничение двигательной активности происходит при повреждении дуги. Потеря двигательной функции возникает при переломе тела.

- Повреждение спинного мозга с возможным сотрясением, ушибом, контузией или разрывом.

Симптомы перелома позвоночника

Для оказания первой помощи необходимо оценить признаки перелома позвоночника. Это поможет избежать ошибок и предотвратить развитие осложнений. К основным проявлениям заболевания относят:

Для оказания первой помощи необходимо оценить признаки перелома позвоночника. Это поможет избежать ошибок и предотвратить развитие осложнений. К основным проявлениям заболевания относят:

- Развитие болевого синдрома. Боль при повреждении позвоночного столба может локализоваться в непосредственной зоне получения травмы. Нарушение целостности спинного мозга или вовлечение нервных волокон в патологический процесс сопровождается иррадиацией боли на различные участки. Усиление жалоб наблюдается во время движений или при надавливании на позвоночник. Если пациента беспокоит болевой синдром, причиной которого стал перелом позвоночника, первая доврачебная помощь сводится к ограничению двигательной активности.

- Ограничение двигательной активности. Перелом позвоночника может сопровождаться развитием пареза или паралича. Травма грудного или поясничного отдела проявляется нарушением двигательной активности в нижних конечностях. Если в патологический процесс вовлечён шейный или грудной отдел, двигательная активность нарушается в области верхних и нижних конечностей. Обширная травма приводит к полной парализации пациента.

- Внешнюю деформацию позвоночника. На участке травматического воздействия можно выявить деформацию позвоночного столба, припухлость, покраснение, а также отек окружающих тканей. При повреждении сосудов образуется гематома, которая усугубляет клиническую картину за счёт сдавления нервных волокон.

- Неврологическую клинику с онемением, повышением или снижением кожной и температурной чувствительности, а также атрофией мышечных волокон.

Правила оказания первой помощи

Учитывая тяжесть заболевания, вся помощь должна осуществляться незамедлительно с последовательным выполнением всех этапов.

Что необходимо сделать в первую очередь

Оказание первой помощи при возможном переломе позвоночника сводится к:

- Укладыванию пострадавшего на поверхность с ровным и твёрдым покрытием. Стоит учитывать, что все действия при переломе позвоночника должны быть согласованы.

- Вызову бригады скорой медицинской помощи.

- Оценке состояния пострадавшего. Для этого проверяют пульс, дыхание и болевое ощущение. При нарушении работы легких и сердца проводятся реанимационные мероприятия.

- Обездвиживанию пациента.

- Прикладыванию сухого льда или любого холодного предмета к посаженному участку без давления на него.

- Предупреждению аспирации рвотными массами при потере сознания.

Что категорически нельзя делать

На этапе оказания доврачебной помощи необходимо соблюдать основные правила, которые предотвратят осложнения. При переломе позвоночника запрещено:

- Пытаться присаживать пациента.

- Поднимать пострадавшего или придавать ему вертикальное положение различной степени выраженности.

- Отдельно поднимать конечности, тянуть за них или сгибать.

- Поднимать или поворачивать голову. Поворот головы возможет только при рвоте с целью предотвращения аспирации дыхательных путей рвотными массами.

- Самостоятельно пытаться вправить позвоночник.

- Без медицинского назначения давать лекарственные средства, особенно при нарушении сознания пострадавшего.

- Самостоятельно транспортировать пациента в медицинское учреждение.

Специфика оказания первой помощи детям при переломе позвоночника

Дети могут сталкиваться с переломами позвоночника ввиду высокой подвижности и возможной неосмотрительности. Кроме того, костный материал в детском возрасте достаточно хрупкий и легко подвергается повреждению. При этом необходимо отметить, что в данном возрасте процесс выздоровления происходит намного быстрее, а риск последствий минимальный.

К особенностям оказания первой помощи детям относят психологическую помощь и надежную фиксацию с целью предупреждения движений конечностями или подъемов. Для этого необходимо зафиксировать шею пострадавшего с помощью воротника Шанца или подручных средств, а также обездвижить руки и ноги.

Неотложная помощь пожилым людям

Люди в пожилом возрасте могут часто сталкиваться с переломами позвоночника. Это объясняется снижением плотности костной ткани, нарушением подвижности в результате сопутствующих заболеваний, а также нарушением координации.

Люди в пожилом возрасте могут часто сталкиваться с переломами позвоночника. Это объясняется снижением плотности костной ткани, нарушением подвижности в результате сопутствующих заболеваний, а также нарушением координации.

Поэтому, при первых признаках появления перелома у близких родственников необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу. В общественных местах при падении пожилого человека необходимо исключить перелом.

Доврачебная помощь при возможном переломе позвоночника у пациентов в пожилом возрасте не отличается от общих правил.

Возможные последствия неправильных действий

При подозрении на перелом позвоночника важно оказывать только правильные действия, так как ошибки могут привести к тяжелым последствиям для пострадавшего. К основным осложнениям неправильных доврачебных мероприятий относят:

- Деформацию позвонка, спинного мозга или межпозвоночного диска. Последующие неправильное срастание поврежденных частей приводит к нарушению работы опорно—двигательной системы или возможной инвалидности.

- Нарушение передачи нервных импульсов с последующей потерей чувствительности и онемением различной степени выраженности.

- Деформацию позвоночного столба с появлением косметического дефекта.

- Кровопотерю с возможным геморрагическим шоком. Повреждение внутренних органов или крупных сосудов костными отломками приводит к развитию кровотечения, которое возможно остановить только после транспортировки пациента в стационар.

- Длительную иммобилизацию с последующим нарушением работы внутренних органов, мышц, а также центральной нервной системы.

- Разрыв спинного мозга. Нарушение иннервации жизненно—важных структур приводит к перебоям работы сердца и легких.

Отсутствие своевременной помощи заканчивается летальным исходом.

Реанимация пострадавшего

На этапе оказания доврачебной помощи необходимо регулярно контролировать самочувствие пациента с оценкой работы жизненно—важных органов. Для этого проверяют ритмичность сокращения сердца и дыхание. При нарушении сознания, отсутствии дыхания или пульса приступают к оказанию реанимационных мероприятий. Предпочтительно оказывать неотложную помощь двум людям. Это позволит синхронизировать мероприятия и быстрее восстановить самочувствие.

К основным этапам реанимационных действий относят:

- Проверку проходимости дыхательных путей. Для этого обматывают два пальца бинтом или платком, открывают рот пострадавшего и совершают круговые движения в нем. В результате очищается не только ростовая полость, но и освобождаются дыхательные пути.

- Выполнение искусственного дыхания. Рот пациента закрывают марлевой салфеткой. Во время вдоха пациенту зажимают ноздри для увеличения поступления воздуха к легким. Во время пассивного выдоха нос разжимают.

- Непрямой массаж сердца в перерыве между искусственным дыханием. Для этого один из участников располагается сбоку, укладывает руки друг на друга в области сердца. При этом необходимо помнить, что руки нельзя спускать до нижней трети грудины и сгибать в локтевых суставах.

Внимание! Глубина нажатия должна не превышать 3 сантиметров, при меньшей глубине процедура также будет неэффективной.

- Синхронное выполнение дыхания и массажа сердца. На два дыхательных движения приходится 30 нажатий на область сердца. В результате за минуту требуется совершить 100 нажатий и 4 вдоха.

Выполнение реанимации проводится до приезда скорой помощи или появления признаков смерти пациента.

Правила транспортировки при переломе

Транспортировка пациента в лечебное учреждение должна проводиться в максимально короткие сроки. Это объясняется высоким риском развития осложнений, которые часто несут необратимый характер. На догоспитальном этапе требуется соблюдать максимальную статичность для предотвращения смещения позвонков и спинного мозга. Для этого следует объяснить пациенту необходимость занятия неподвижного положения и подобрать материал для транспортировки.

К основным правилам относят:

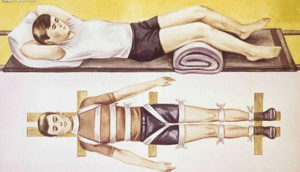

- Осуществление переноса пациента на носилки или подручные средства с помощью нескольких человек. Для этого собирают минимум три человека, чтобы обеспечить максимальную неподвижность приглашают пять или шесть человек для синхронного подъема всех отделов.

- Использование твёрдых предметов для транспортировки. Чтобы предотвратить пробивание позвоночника можно воспользоваться жесткими носилками, дверью или широкими досками. При наличии мягких носилок пострадавшего укладывают на живот.

- Фиксацию шейного отдела и конечностей. Из подручных мягких материалов изготавливают имитацию воротника Шанца, который ограничит двигательную активность в шейном отделе. Верхние и нижние конечности привязывают для ограничения двигательной активности.

Все движения должны быть согласованными с регулярным контролем за самочувствием пациента.

Раннее обращение за медицинской помощью, а также выполнение всех рекомендаций повысит шанс благоприятного исхода заболевания. Ошибки на догоспитальном этапе могут привести к тяжелым последствиям для пациента, среди которых инвалидность или летальный исход.

Источник

Перелом позвоночника — серьезная патология опорно-двигательного аппарата. Во-первых долгое лечится, во-вторых — после лечения остаются осложнения, в третьих — некого лечить. Пациент может погибнуть еще до приезда кареты скорой помощи.

Перелом позвоночника — травма, при которой нарушается целостность костей сегментов позвоночного столба, что чревато высоким риском развития неблагоприятных последствий для пострадавшего.

Причины перелома

Причины перелома могут быть разными. Чаще всего перелом провоцируют следующие факторы:

- дорожные аварии с резким торможением машины (когда голова резко откидывается назад);

- падение с высоты, на ноги, на кости таза, ягодицы;

- удар в область спины во время занятий спортом или драки;

- заболевания опорно-двигательного аппарата — остеомиелит, остеопороз;

- опухоли в костях, метастазы;

- туберкулез костей;

- врожденные патологии костей (рахит и другие).

Виды перелома

В зависимости от характера травмы перелом бывает:

Компрессионный

Возникает при избыточной нагрузке на позвоночник, в результате которой сдавливается и деформируется тело позвонка и межпозвоночные диски. Часто повреждается спинномозговой канал и спинной мозг.

Ротационный

Это перелом-вывих позвонков, происходящий в при сгибании позвоночного столба и его повороте вдоль оси позвонков. Травма также чревата повреждением спинного мозга и нарушением подвижности позвонков.

Флексионный

Происходит при падении с высоты на ягодицы, плечи. При этом возникает сильная нагрузка веса собственного тела на позвоночный изгиб.

Экстензионный

При резком разгибании позвоночника повреждаются связки и межпозвоночные диски, вследствие чего разрушается тело позвоночного сегмента. Травма появляется в шейном отделе во время ДТП.

Во время серьезных травм встречаются и комбинированные переломы.

По числу сломанных позвонков:

- множественные;

- единичные.

В зависимости от возможности смещения позвонков:

- стабильные;

- нестабильные.

При разрушении тела позвонка говорят об осколочном или взрывном переломе.

В зависимости от сопутствующих повреждений спинного мозга и других органов:

- осложненные;

- неосложненные.

Переломы в зависимости от локализации бывают:

- шейного;

- грудного;

- поясничного;

- крестцового;

- копчикового отделов.

Травмы шейного отдела

Шейный отдел включает 7 позвонков, все позвонки имеют тонкие кости, поэтому любой неудачный поворот или движение головы приводит к перелому позвонка. Опасны для жизни переломы 1, 2 и 3 позвонка.

Травмы возникают по причине падения с высоты на голову, при нырянии в воду, занятиями опасными видами спорта, во время дорожных или других аварий.

Признаки перелома в шейном отделе:

- острая боль в месте перелома;

- потеря чувствительности в шее, конечностях;

- инконтиненция (недержание мочи);

- тонус шейных мышц;

- тошнота;

- головокружение;

- апноэ, нарушение работы сердца;

- клиническая смерть( при тяжелых, сочетанных травмах).

Многочисленные повреждения одного или двух сегментов позвоночника сопровождаются болью, тошнотой, затруднением сделать вдох и выдох, реже — травматическим шоком.

В остальных случаях наблюдается дискомфортное чувство. В любом из этих случаев необходима диагностика, так как последствия развиваются очень быстро.

Переломы шейного отдела делятся на:

- компрессионные;

- осколочные;

- компрессионно-осколочные (самый опасный тип перелома).

Переломы грудного и поясничного отделов

В этих отделах травмы происходят чаще, чем в шейном. Объясняется это тем, что позвонки в этой части меньше подвижны и не обеспечивают достаточной амортизации при движении.

Перелом происходит в последних 3 позвонках — в 10, 11, 12 — это самые крупные позвонки, на них ложится вся нагрузка грудного отдела.

Перелом тела позвонка может сочетаться с другими травмами: ЧМТ, переломами ног или рук, травм живота и ребер и т.д. Это происходит по причине несчастных случаев на производстве, аварий, падений с высоты и из-за патологий ОДА: онкологии, остеопороза, остеомиелита, туберкулеза костей.

Понять, что это перелом позвоночника можно по следующей клинике:

- отсутствие чувствительности в конечностях, паралич;

- болевой шок;

- проблемы с мочеиспусканием;

- боль в сердце, отдающая под лопатки;

- невозможность вздохнуть и выдохнуть.

В грудном отделе часто диагностируется компрессионный перелом позвоночника, во время которого тело позвоночного сегмента сдавливается вместе с межпозвоночными дисками и хрящами.

По причине близкого расположения жизненно важных органов, такие переломы могут закончиться смертью пострадавшего.

Поясничный отдел имеет 5 позвонков. Наиболее часто страдает первый позвонок, при переломе он разрушается целиком. Второй ломается реже, при его травме задеваются первый и третий позвонок.

Тело 4 позвонка травмируется из-за сдавливания 2 и 3 сегмента, в результате прободения межпозвоночного диска между ними. 5 позвонок разрушается после падения на ягодицы с высоты роста человека.

Симптомы перелома:

- моторная астения;

- боль в поясничном отделе;

- проблемы с мочеиспусканием;

- онемение или паралич ног.

Сидеть после компрессионного перелома можно после 3-4 месяцев упорной реабилитационной работы.

Исход переломов зависит от того, был ли поврежден спинной мозг, какова степень его травматизации.

Если был полный поперечный разрыв мозга — человек становится парализованным, возникают необратимые осложнения в работе внутренних органов. На всю жизнь или на несколько лет останется паралич — зависит от хода лечения.

Переломы копчикового и крестцового отделов

Перелом крестцовой кости встречается редко, но его травма достаточно тяжелая. Чаще всего крестец повреждается вместе с костями таза.

Основные причины — осложненная родовая деятельность, падение на ягодицы, различные травмы на производстве или в быту. Основные симптомы — тянущая боль в пояснице, иррадиирующая в область паха.

Другие симптомы:

- невозможность сидеть;

- проблемы мочеиспускания;

- онемение нижней части спины;

- боли при движении.

Перелом копчиковой кости происходит по тем же причинам. Только сюда добавляются: длительная тряска при перемещении, катание с горки на жестких приспособлениях — ледянках, картонках, например.

Определить перелом можно по следующим симптомам:

- интенсивная боль;

- отечность;

- кровоизлияние в области травмы;

- боли при дефекации.

При отсутствии операции в ходе традиционного лечения могут возникнуть осложнения:

- запоры;

- головные боли при повреждении костного мозга;

- подагра;

- анокопчиковый синдром.

Признаки перелома

Признаки зависят от места перелома, его тяжести, степени повреждения спинного мозга, связок, сухожилий.

Обычно наблюдается следующая клиническая картина:

- боль — от слабой до невыносимой;

- мышечная слабость, вплоть до паралича;

- асфиксия или затрудненное дыхание;

- отечность участка, кровоподтеки;

- тошнота и головокружение;

- ограничение подвижности травмированного сегмента;

- болевой шок;

- спазм мышц;

- иррадиация боли в другие органы;

- проблемы мочеиспускания.

Клиника ярче выражена при сложных и сочетанных травмах, осколочных переломах. В этих случаях часто задевается спинной мозг, сосуды, нервные пучки двигательных волокон.

Оказание помощи

Если произошел перелом позвоночника, возникает угроза для жизни человека, поэтому первую помощь необходимо оказать как можно скорее.

Действовать нужно грамотно, иначе можно только усугубить положение пострадавшего. Цена такой ошибки — тяжелая инвалидность или смерть человека.

Правила оказания помощи следующие:

Ограничить подвижность человека. Уложить пострадавшего на спину на твердую горизонтальную поверхность — пол, например.

Далее трогать травмированного нельзя до приезда врачей.

Если это травма в шейном отделе — закрепить шею в твердый материал — ткань, картон.

Запрещено вправлять позвонки. Если человек в сознании, можно дать обезболивающее в таблетках.

Перемещать пострадавшего для укладывания его на носилки должны несколько человек. Один поддерживает голову, второй удерживает грудь, третий поддерживает ноги и таз. На мягкие носилки пациента укладывают на живот.

Отделы позвоночника и нижние конечности закрепляются на носилках специальными ремнями.

Диагностика

Подтверждают перелом позвоночника при помощи следующих обследований:

- рентген в двух проекциях;

- компьютерная томография;

- МРТ.

Последние две процедуры необходимы для подтверждения травмирования спинного мозга. Также требуется консультация невролога и исследование ликвора.

Терапия

Лечение перелома занимает длительное время. Методы лечения подбираются индивидуально в каждом случае. Популярные методы лечения в современной травматологии — консервативный и оперативный.

Консервативный метод

Метод актуален для закрытого перелома без смещения отломков и травмы спинного мозга. Лечение заключается в фиксации сломанных отделов посредством специальных медицинских приспособлений — корсетов, бандажей, воротников.

Первое время соблюдается длительный постельный режим, с применением валика на место перелома.

Сроки лечения зависят от тяжести травмы, осложнений. Приблизительный период выздоровления — от 1-2 месяцев до полугода или года.

Помимо корректирующих приспособлений пациенту необходимо пройти курс лечения препаратами:

- Комплексы витаминов на основе кальция для ускорения регенерации в костях: Компливит, Кальций Д3 Никомед, Кальцемин.

- Лекарства для укрепления структуры межпозвоночных дисков: Хондроитин, Терафлекс, Дона.

- Обезболивающие средства: Нимесулид, Кеторол, Найз, Дексалгин.

- Местные противовоспалительные мази: Нурофен, Кетопрофен, Капсикам.

- Важное значение для восстановления имеет физиотерапия и лечебная физкультура.

Применение корсета

Для фиксации позвонков используют корсет из твердого тканного материала с металлическими спицами или основой из пластика. Терапевтическое воздействие корсета заключается в следующем:

- снимается нагрузка со всех отделов позвоночника;

- исчезает болевой синдром, в том числе и при движении;

- улучшается циркуляция крови и ее снабжение кислородом, в результате чего быстро восстанавливаются ткани;

- закрепляется неподвижное состояние позвонков, что обеспечивает их успешное сращение;

- повышенная циркуляция крови согревает спину и предотвращает появление радикулита.

Спустя несколько месяцев жесткий фиксатор сменяют на динамичный, который позволяет наклоняться и обеспечивать небольшую нагрузку на спину.

Оперативный метод

Все травмы, кроме закрытого стабильного неосложненного перелома нуждаются в оперативном вмешательстве. Методика подбирается в зависимости от возраста пациента, его физиологии, общего самочувствия.

Вертебропластика

Применяется при компрессионном переломе легкой степени, когда разрушено не более половины позвонка. В тело позвонка через иглу поступает костный цемент, который затвердевая образует новую форму позвонка.

Введение цемента отслеживают на рентгенограмме. Длительность лечения после вертебропластики — небольшая. Пациентам становится легче уже спустя нескольких часов после операции.

Кифопластика

Аналогичный метод, при котором восстанавливают объем поврежденного сегмента. Вначале в полость позвонка вводят баллон и накачивают его воздухом до нужного объема, затем воздух выпускают, и в баллон вводится цемент.

Операция длительна по времени и травмирует кожные покровы. При сложных осколочных переломах извлекают все отломки, восстанавливают высоту позвонка и его объем. Между поврежденными и здоровыми сегментами устанавливают блоки, а разрушенный позвонок заменяется на искусственный.

Домашний режим лечения

Домашнее лечение допускается при соблюдении всех рекомендаций. Важно сохранять постельный режим и избегать любые нагрузки.

При ношении корсета нужно соблюдать некоторые правила:

- под корсет одевать тонкую одежду из хлопка;

- перед сном снимать фиксатор;

- если ощущается дискомфорт — подобрать другой фиксатор.

Спать необходимо на жестком матрасе, если его нет — подложить твердую доску под матрас. Изголовье кровати необходимо приподнять.

Чтобы не появились пролежни при длительном постельном режиме — обрабатывать кожу антисептиками.

Под колени и голеностопы подложить валики. При частых запорах — делать миниклизмы, например, Микролакс.

Реабилитационный период

После длительной неподвижности позвонков, необходимо восстановить работу мышц спины. Сделать это возможно посредством лечебной физкультуры и массажа.

ЛФК

Гимнастический комплекс разрабатывают в зависимости от возраста больного, характера травмы, времени ее получения.

Гимнастика подбирается индивидуально, каждый этап постепенно увеличивает нагрузку на позвоночник.

Дыхательная гимнастика важна для нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы, поэтому она назначается первой. Выполняется техника диафрагмального дыхания, упражнения с надуванием шаров.

Первый этап гимнастических упражнений выполняется лежа на спине, начинается он с вращательных движений руками. Движения ногами выполняются без отрыва стопы, чтобы не было нагрузки на спину. Длительность этапа — 2 недели.

На втором этапе гимнастика выполняется лежа на животе, для укрепления спинных мышц. В положении лежа на животе поднимают голову, затем плечи, ноги поочередно. Лежа на спине делают упражнение «велосипед».

Третий период начинается после 2 месяцев с момента получения травмы.

Делают такие же упражнения, что и во втором периоде, добавляет небольшая нагрузка на спину:

- сведение и разведение выпрямленных ног;

- поднимание выпрямленных ног поочередно;

- хождение на носочках.

В последнем реабилитационном периоде вся гимнастика выполняется в положении стоя на ногах, на четвереньках на коленях. В комплекс добавляют различные махи конечностями, приседания, перекаты стопы.

Массаж

Техника массирования подбирается в зависимости от возраста пациента. Для молодых людей показан интенсивный массаж для восстановления мышц. Лицам преклонного возраста массаж проводится в щадящем режиме.

В курс входит до 15 сеансов по 30-40 минут.Массаж проводит высококвалифицированный специалист, который в процессе массирования не травмирует поврежденные кости. Начинают массаж с легкого растирания болезненного участка, затем приступают к интенсивной разминке мышечных тканей.

Реабилитация у детей

В первые дни ребенку показано скелетное вытяжение позвоночника с подкладкой валиков под травмированную область. Матрас должен быть твердым.

Важно обеспечить надежное обезболивание, изголовье кровати необходимо поднять на 30 градусов. В реабилитационном периоде активно применяются методы физиотерапии, в частности электрофорез, еще через 10 дней в процесс вовлекают магнитотерапию.

На первых порах выполняется дыхательная гимнастика для разработки грудного отдела и усиления кровоснабжения. Вся гимнастика проводится в лежачем положении.

Для восстановления мышечного каркаса назначают массаж с обоих сторон позвоночника и специальную лечебную гимнастику.

Для выполнения зарядки ребенок ложится на живот с опорой на локтевые суставы. Общее время нахождения на животе не должно превышать 1,5 часа. Переворачиваться со спины на живот необходимо несколько раз в сутки. Спустя несколько недель маленькому пациенту разрешают выполнять зарядку, стоя на коленях.

Успешнее всего излечивается легкий компрессионный перелом позвоночника. Но последствия и осложнения могут появиться в более позднем возрасте, спустя много лет после детской травмы.

Из-за расхождения позвоночных сегментов после перелома, могут развиться хронические болезни опорно-двигательного аппарата:

- артроз;

- остеохондроз;

- спондиллез;

- сколиоз;

- лордоз;

- кифоз;

- межпозвонковая грыжа, протрузия.

Поэтому чем кропотливее и усерднее родители будет заниматься с ребенком в восстановительном периоде, тем быстрее заживет перелом, и уменьшится риск развития осложнений.

Прогноз выздоровления после перелома

Как скоро выздоровеет пациент, получивший перелом позвоночника — предположить трудно. Все зависит от самой травмы, осложнений: был ли травмирован спинной мозг, нервные отростки, в какой степени были повреждены данные структуры.

Врач может предположить, как скоро пациент станет ходи?