Соединения костей и переломы

Опорно-двигательный аппарат

Мы открываем новую главу анатомии, посвященную опорно-двигательному аппарату. Именно он обеспечивает опору для организма, поддерживает части тела в необходимом положении, служит защитой внутренним органам и обеспечивает локомоторную функцию – движение.

Кости – основа опорно-двигательного аппарата, который мы начинаем изучать. Остеология (от греч. osteon – кость) – раздел анатомии, посвященный изучению костной ткани, отдельных костей и скелета в целом.

Помимо того, что вы узнали о строении костей в разделе “соединительные ткани”, существует еще ряд важнейших моментов, на которые я обращу внимание в данной статье.

Скелет и суставы – пассивная часть опорно-двигательного аппарата, мышцы – активная часть. Сокращаясь, мышцы меняют положения костей – возникают различные движения.

Строение кости

Кость состоит из органических и неорганических веществ. Органические вещества представлены оссеином (от лат. os – кость), неорганические вещества – фосфатом кальция. Эластичность костей обусловлена оссеином, а твердость – солями кальция. В норме это соотношение представляет баланс.

У детей кости более эластичны и упруги, чем у взрослых: в них преобладают органические вещества. В костях пожилых людей снижается содержание как органического компонента, так и неорганического – солей кальция, поэтому кости пожилых хрупкие и подвержены переломам.

Компактное вещество кости формируют костные пластины, плотно прилегающие друг к другу и образующие остеоны (структурные единицы компактного вещества костной ткани). Компактное вещество придает кости прочность.

Губчатое вещество также содержит костные пластинки, однако они не образуют остеоны, в связи с чем губчатое вещество менее прочное, чем компактное вещество. В губчатом веществе между костными перекладинами (костными балками) расположен красный костный мозг.

В красном костном мозге проходят начальные стадии развития форменные элементы крови: здесь появляются эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.

Желтый костный мозг (жировая ткань) выполняет питательную функцию: здесь накапливаются питательные вещества – жиры (липиды). В случае большой кровопотери желтый костный мозг способен замещаться клетками красного костного мозга.

Локализуется желтый костный мозг в костномозговых полостях (костномозговом канале) трубчатых костей (в диафизах).

Итак, подведем итоги. Губчатое вещество – место расположения красного костного мозга – центрального органа кроветворения. В полостях трубчатых костей располагается желтый костный мозг, выполняющий питательную функцию и способный замещаться клетками красного костного мозга при больших кровопотерях.

Структурная единица компактного вещества кости – остеон, или Гаверсова система. В канале остеона (Гаверсовом канале) проходят кровеносные сосуды, нервы. Располагаются остеоны по направлению действия силы, что определяет механическую прочность кости.

Основные клетки костной ткани, изученные нами в разделе “соединительные ткани”: остеобласты, остеоциты и остеокласты. Остеоциты имеют отростчатую форму и располагаются вокруг Гаверсова канала.

Классификация костей

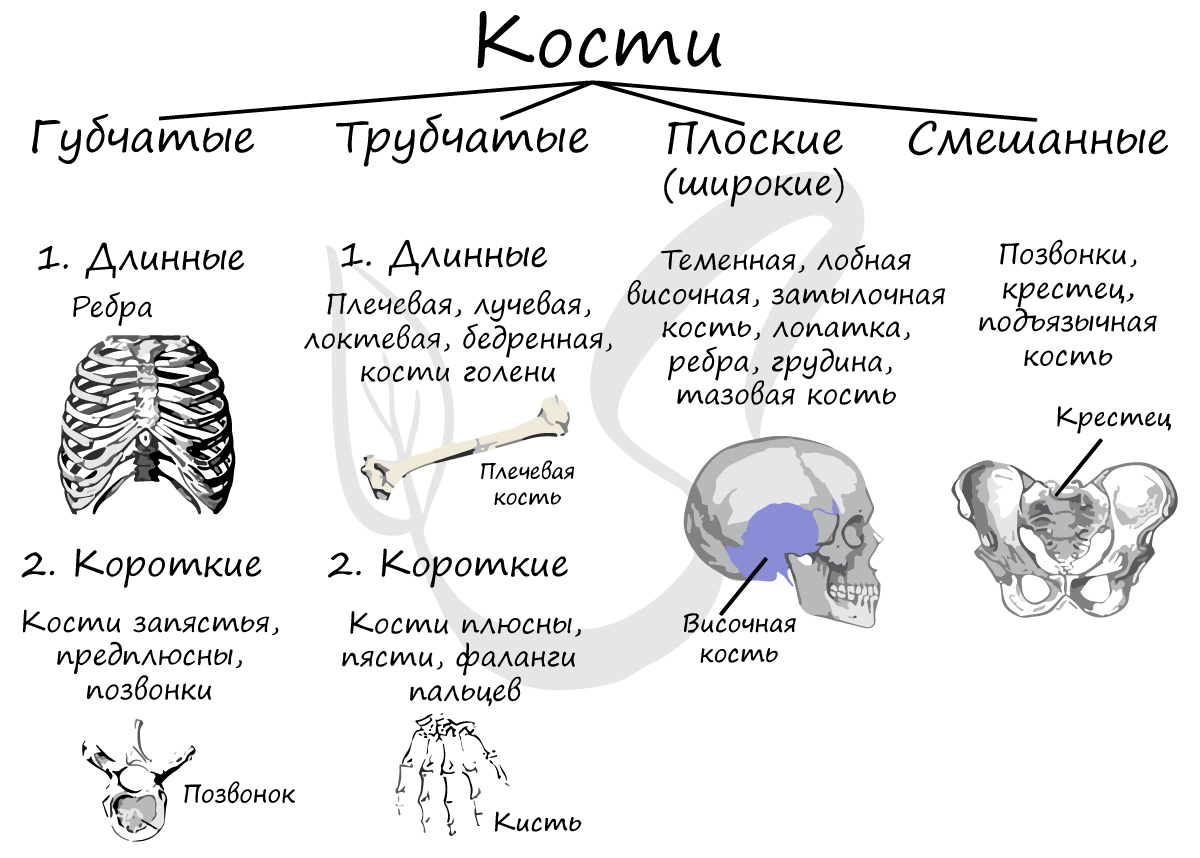

Кости подразделяются на:

- Трубчатые

Кости цилиндрической формы, чаще всего их длина больше ширины. В полости трубчатых костей находится желтый костный мозг.

К длинным трубчатым относятся бедренная, малоберцовая и большеберцовая кости, плечевая, лучевая и локтевая кости. К коротким – плюсневые и пястные кости, фаланги пальцев. При движении трубчатые кости выполняют функции подобно рычагам, которые приводят в движение мышцы.

- Губчатые

Ширина губчатых костей приблизительно равна длине. Губчатые кости покрыты снаружи слоем компактного вещества, состоят из губчатого вещества, в котором находится красный костный мозг.

Губчатые кости: грудина (плоская губчатая кость), ребра (плоские губчатые кости), кости запястья и предплюсны. Ключица – губчатая кость по строению, однако по форме – трубчатая кость.

- Смешанные

Для этих костей характерна сложная форма, в ходе развития они обычно образуются из нескольких частей. К ним относят позвонки (позвонок – смешанная губчатая кость), крестец, подъязычную кость. По происхождению к смешанным костям также относится ключица.

- Плоские (широкие)

Площадь плоских костей значительно преобладает над шириной. Плоские кости сходны по строению с губчатыми костями.

Плоскими костями являются: теменная, лобная, височная и затылочная (кости свода черепа), лопатка, грудина, ребра, тазовая кость.

Строение трубчатой кости

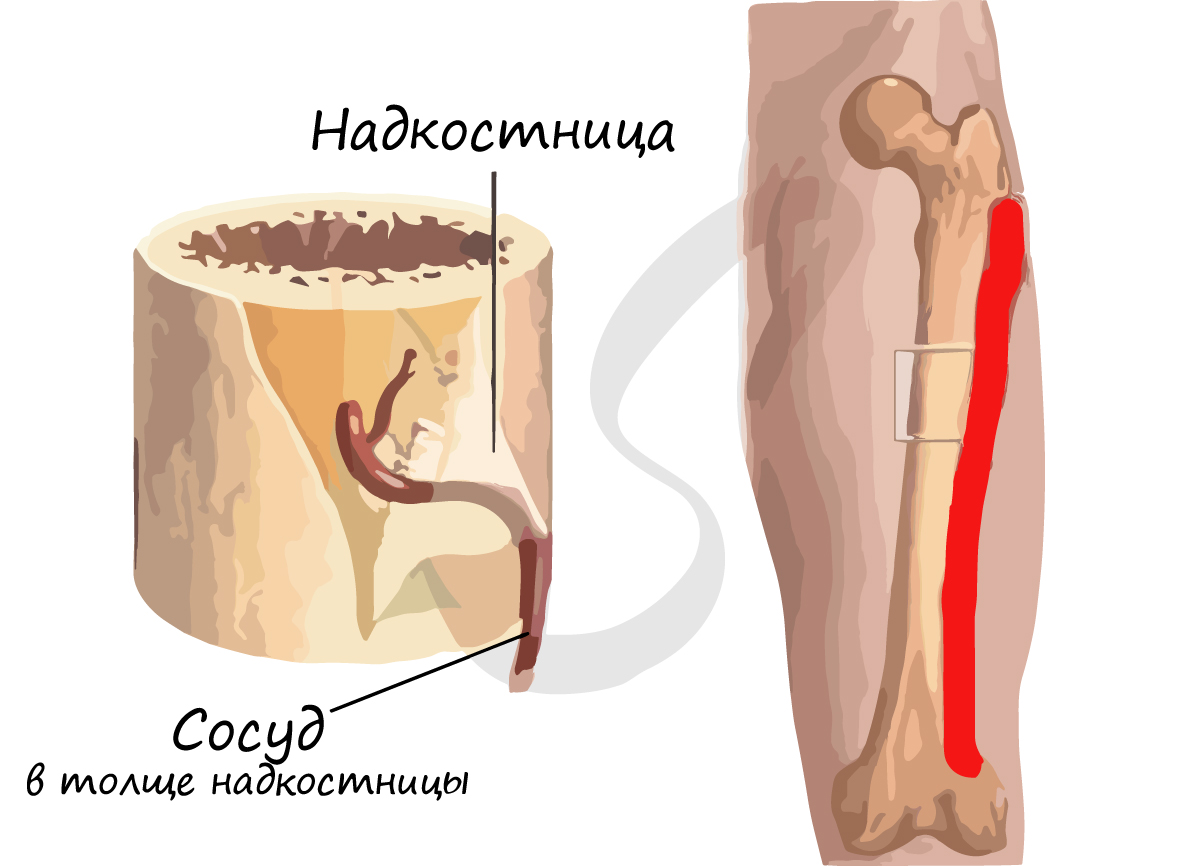

На примере трубчатой кости мы с вами разберем части, на которые подразделяется кость. Поверхность кости покрыта надкостницей – тканью, которая окружает кость, прочно срастается с ней. В толще надкостницы лежат кровеносные сосуды и нервы, дающие ветви внутрь.

Запомните, что рост кости в толщину происходит именно благодаря надкостнице: ее внутренний слой клеток делится, при этом толщина кости увеличивается. Таким образом, надкостница выполняет ряд важных функций:

- Защитную – наружный слой плотный, защищает кость от повреждений

- Питательную (трофическую; греч. trophe – пища, питание) – в толще надкостницы к кости проходят сосуды

- Нерворегуляторную – в толще надкостницы проходят нервы

- Костеобразовательную – рост кости в толщину

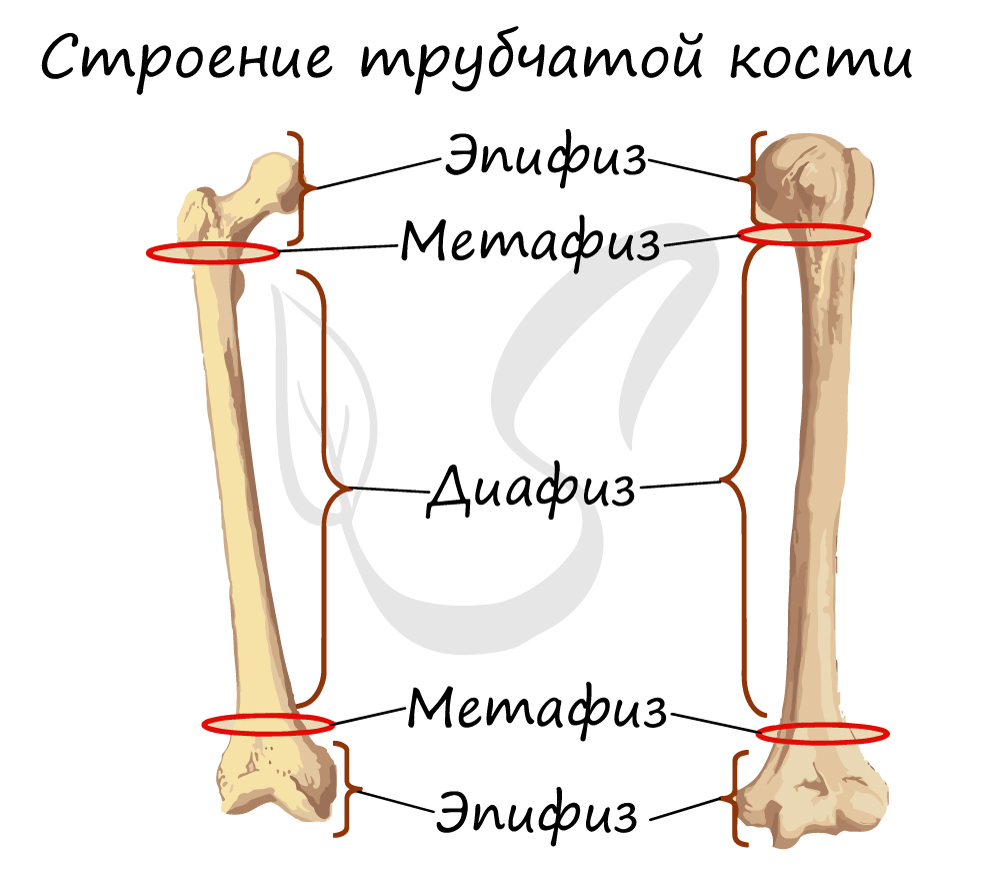

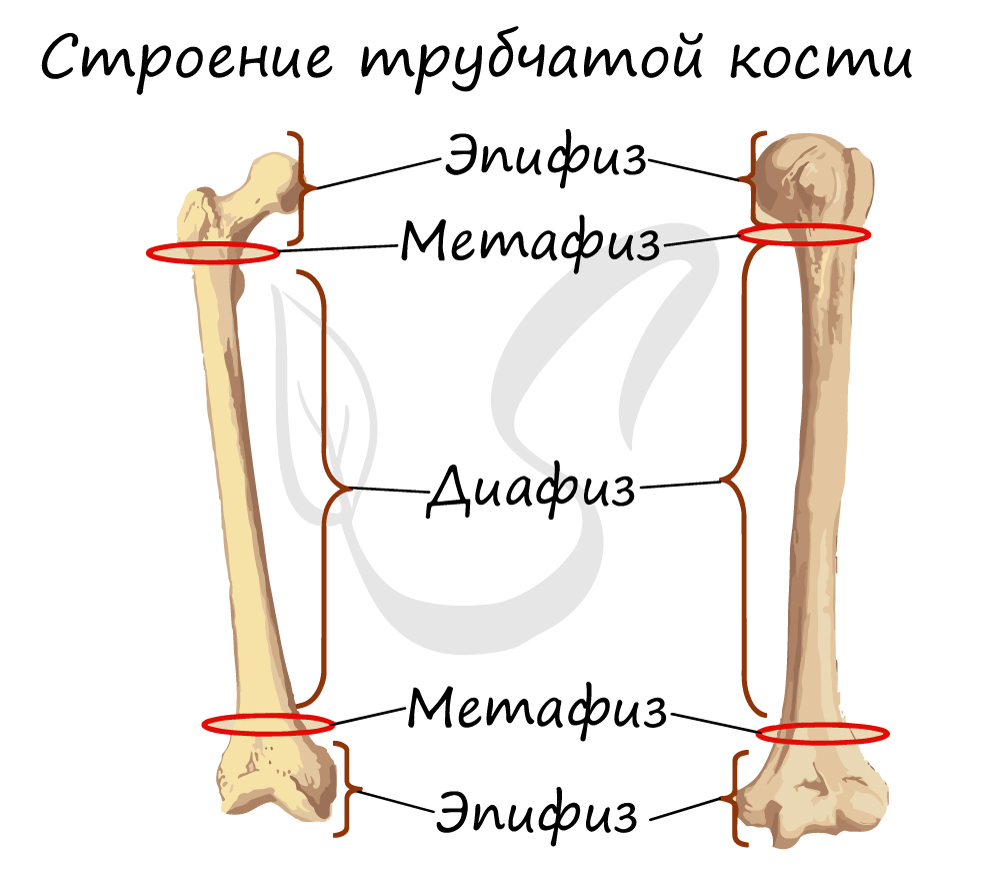

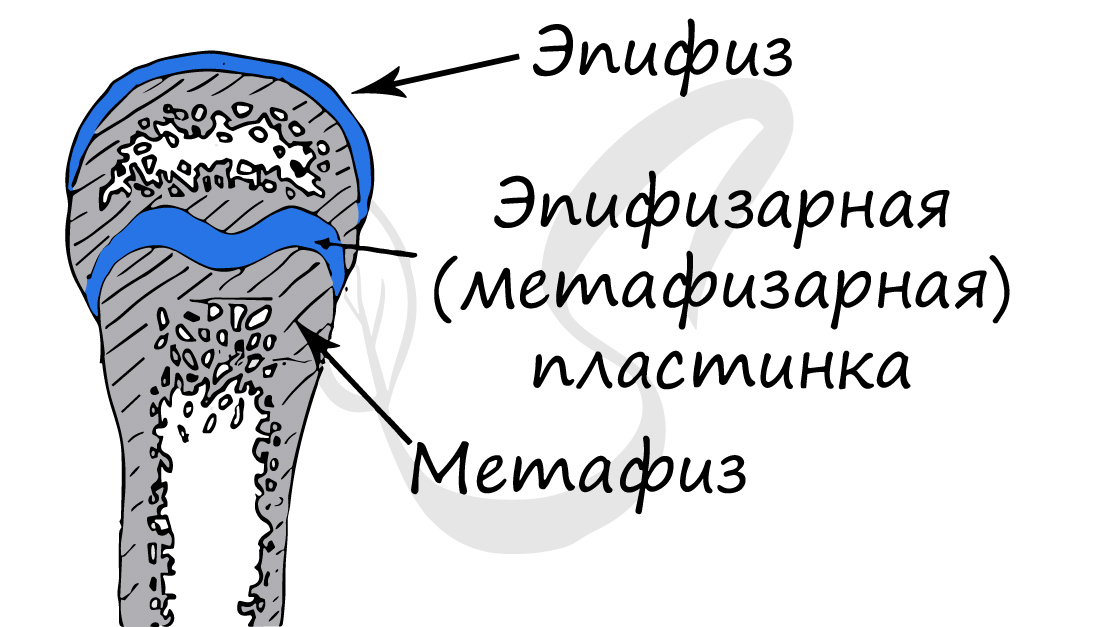

Перейдем непосредственно к строению кости. Диафиз (греч. diaphýomai – расти между) – тело кости, обычно диафиз цилиндрический или трехгранный. Эпифиз (от греч. epíphysis – нарост, шишка) – утолщенный конец длинной трубчатой кости. Участок кости между эпифизом и диафизом – метафиз (греч. – вслед, после, через).

В диафизах преобладает компактное вещество кости, в эпифизах – губчатое. Эти термины легко объяснить и запомнить с помощью рисунка, так что сделайте схему, и вы быстро их выучите 🙂

Обратите свое особое внимание на то, что рост кости в длину осуществляется за счет эпифизарной пластинки. Именно за счет этой пластинки, располагающейся между метафизом и эпифизом, происходит рост кости в длину. Эпифизарная пластинка хорошо кровоснабжается.

Соединения костей

Кости могут быть соединены друг с другом неподвижно: кости таза (подвздошная, лобковая, седалищная), кости черепа (кроме нижней челюсти), позвонки крестцового отдела, копчик.

К полуподвижным можно отнести: соединения шейных, грудных и поясничных позвонков, соединения ребер с грудиной. Межпозвоночные диски выполняют амортизационную функцию (фр.amortir – ослаблять, смягчать) – равномерно распределяют нагрузку на позвонки, обеспечивают гибкость и подвижность позвоночника. Обратите особое внимание, что между собой лобковые кости соединены полуподвижно: они образуют лобковый симфиз.

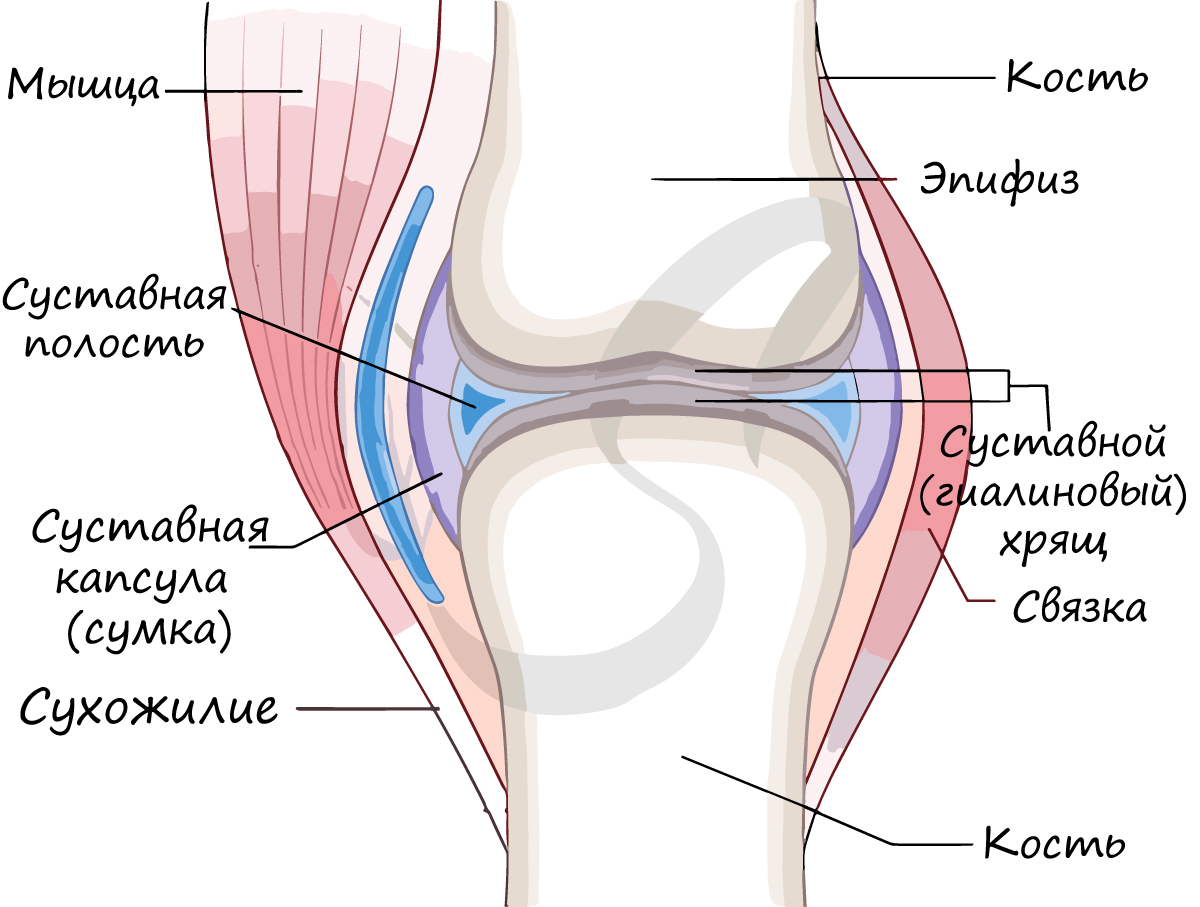

Сустав (синовиальное соединение – греч. sýn – вместе + лат. ovum – яйцо) – подвижное соединение костей скелета. Наука о суставах – артрология (греч. arthron – сустав + logos – учение). Связки – плотные образования из соединительной ткани – укрепляют сустав изнутри и снаружи (связки бывают внутрисуставными и внесуставными).

Поверхности костей в суставе (называемые – суставные поверхности) покрыты гиалиновым хрящом, который снижает трение между костями, выполняет амортизирующую функцию – равномерно распределяет давление.

Суставная сумка (капсула) крепится к суставным поверхностям или в их близи, окружает суставную полость (щелевидное пространство). Суставная сумка изнутри покрыта синовиальной оболочкой, которая секретирует синовиальную жидкость. Синовиальная жидкость заполняет полость сустава, питает сустав, увлажняет его, устраняет трение суставных поверхностей.

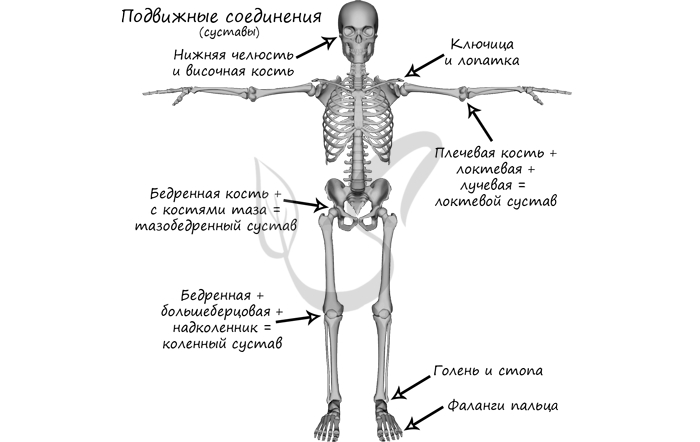

Подвижно в скелете человека соединены: нижняя челюсть + височная кость, ключица + лопатка (сустав малоподвижен), бедренная кость + тазовая кость (тазобедренный сустав), плечевая кость + локтевая + лучевая (локтевой сустав), бедренная + большеберцовая + надколенник (коленный сустав), голень и стопа (голеностопный сустав = большеберцовая + малоберцовая + таранная кости), фаланги пальцев.

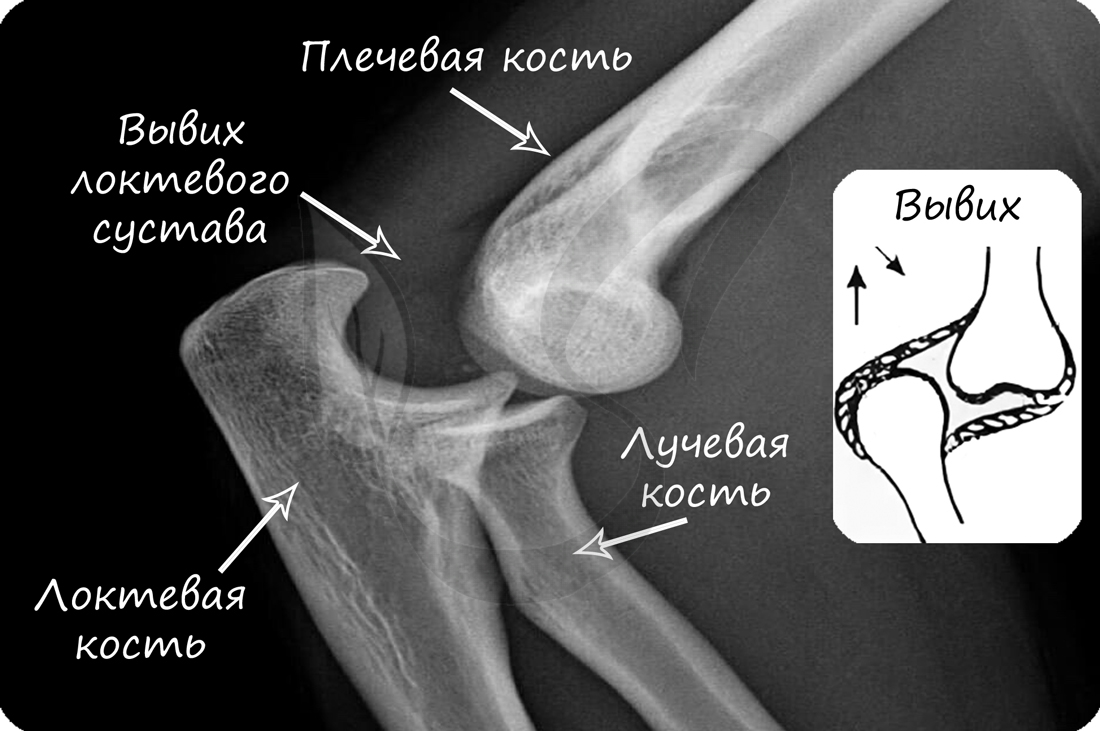

В норме кости могут смещаться относительно друг друга в суставе, однако при травме, слишком резком и сильном движении это смещение может быть слишком сильным: в результате нарушается соприкосновение суставных поверхностей. В таком случае говорят о возникновении вывиха.

Вывих – смещение суставных концов костей, как с нарушением целостности суставной капсулы, так и без нарушения.

Техника оказания медицинской помощи при вывихах:

- Иммобилизация (лат. immobilis – неподвижный) поврежденной конечности с помощью косынок, шин (поддерживающие крепления), путем прибинтовывания конечности к здоровой части тела

- Холод на область поражения, дать обезболивающее (убедившись в отсутствии аллергии)

- Доставить пострадавшего к врачу или вызвать скорую помощь

Перед вправлением вывиха следует делать рентгенологическое исследование, чтобы убедиться в отсутствии переломов костей, которые иногда сопутствуют вывиху.

Переломы костей

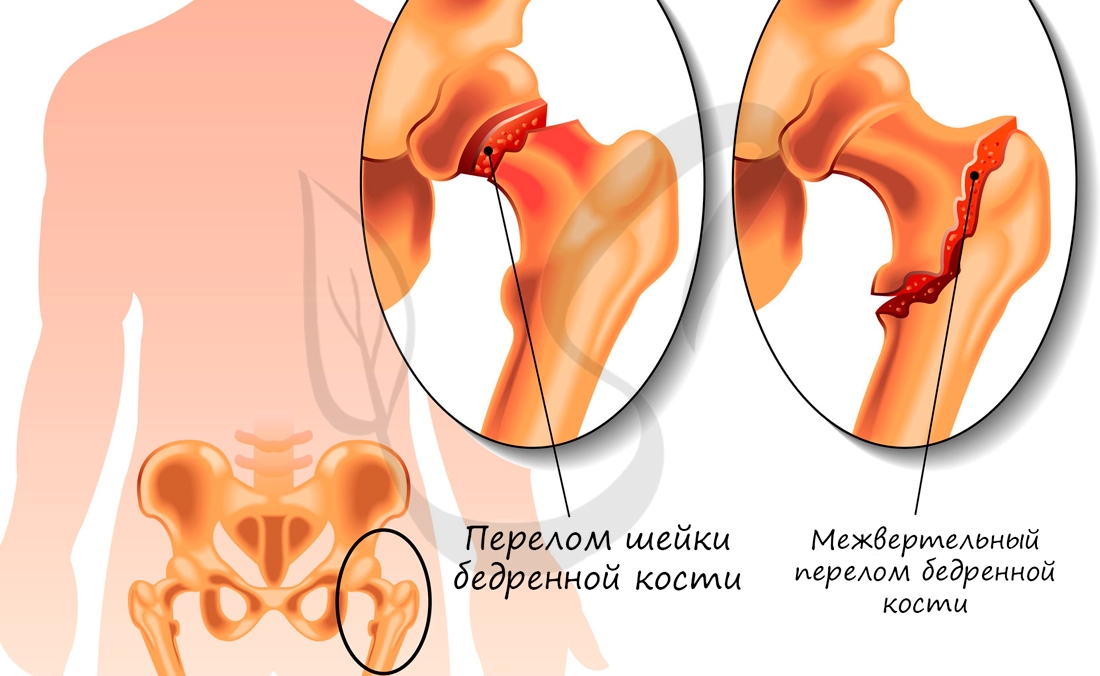

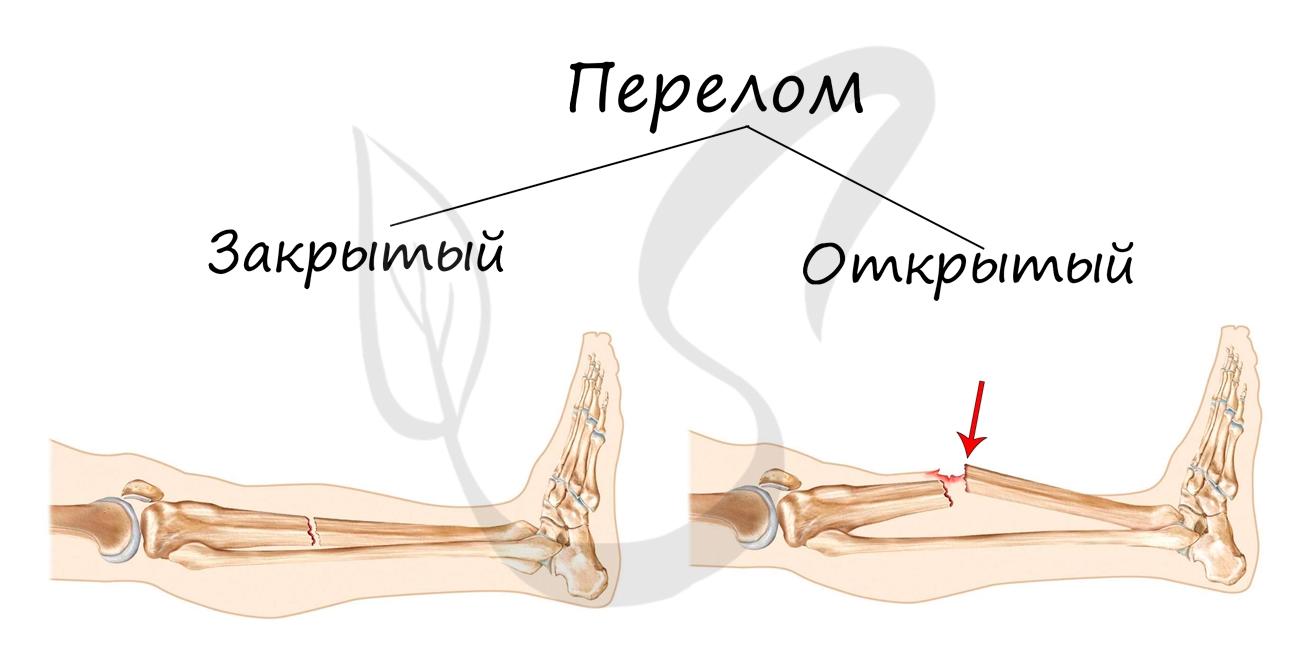

Перелом кости – частичное или полное нарушение целостности кости, возникающее в результате нагрузки превышающей прочность травмированного участка.

Переломы подразделяются на:

- Открытые – над переломом локализуется рана, проникающая или непроникающая до костных отломков

- Закрытые – перелом без повреждения кожных покровов над ним

Техника оказания медицинской помощи при переломах:

- Вызвать скорую медицинскую помощь

- При наличии кровотечения – его немедленно нужно остановить, наложив жгут

- В случае повреждения кожных покровов – наложить асептическую повязку, используя бинт или чистую ткань

- Дать пострадавшему обезболивающее, убедившись в отсутствии у него аллергии

- Иммобилизовать (обездвижить) поврежденную конечность специальными шинами, зафиксировать суставы выше и ниже места перелома. Для иммобилизации можно использовать подручные средства (палки, доски, прутья и т.п.)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

ОСТЕОСИНТЕЗ (osteosynthesis; греч, osteon кость + synthesis соединение) – оперативное соединение отломков кости. Применяется при лечении свежих, несросшихся, неправильно сросшихся переломов (см.) и ложных суставов (см.), для соединения кости после ее остеотомии (см.). Цель Остеосинтеза – обеспечить фиксацию сопоставленных отломков, создав условия для их костного сращения, восстановления целости и функции конечности.

В 1873 г. Дж. Листер произвел соединение отломков надколенника посредством костного шва, что можно считать одной из первых операций О. В 1875 г. Н. В. Склифосовский и И. И. Насилов применили для соединения отломков свой, оригинальный метод – «русский замок» (см.). Тяжелые септические осложнения в послеоперационном периоде и неудовлетворительный исход заставили временно отказаться от оперативного лечения переломов. После внедрения в практику асептики и антисептики и рентгеновского метода исследования интерес к оперативному лечению переломов возобновился. В 1892 г. англ. хирург Лейн (W. A. Lane) применил для Остеосинтеза металлические пластинки, в 1902 г. бельгийский хирург А. Ламботт использовал с этой же целью винты. Э. Лексер в 1909 г. произвел остеосинтез при помощи интрамедуллярно введенного костного штифта. В 1893 г. B.Н. Кузьмин, а позднее И. К. Спижарный, В. И. Разумовский, П. А. Герцен и др. применили при лечении ложного сустава бедра внутрикостный металлический гвоздь. На XII съезде российских хирургов (1912) В. И. Гейдройц и на XVII съезде русских хирургов (1925) Г. Ф. Петрашевская из клиники И. И. Грекова сообщили о своих наблюдениях по оперативному лечению переломов костей. За рубежом в 1912 г. внутрикостную фиксацию металлическим стержнем применял Гровс (E. W. Н. Groves). Шене (G. Schone) в 1913 г. и немного позднее Киршнер (М. Kirschner) в тех же целях использовали спицы. В 1931 г. Смит-Петерсен (М. N. Smith-Petersen) предложил производить О. переломов шейки бедра трехлопастным гвоздем из нержавеющей стали. С 1932 г. в СССР этот метод начали применять Б. А .Петров и А. В. Каплан (сращение отломков наблюдалось у 70-90% больных). Большое значение имело сообщение Кюнчера (G. Kiintscher) на конгрессе немецких хирургов в 1940 г. о лечении диафизарных переломов внутрикожным О. при помощи длинного стержня из нержавеющей стали. После Великой Отечественной войны этот метод особенно широко применяли Я. Г. Дубров (1946), Ф. Р. Богданов (1949), М. О. Фридланд (1952), И. Л. Крупко (1954), H. Н. Приоров (1959) и др. Развитию металлоостеосинтеза благоприятствовали совр, средства профилактики и борьбы с операционным шоком, методы общего обезболивания и предупреждения инф. осложнений, а также усовершенствование оперативной техники, появление фиксаторов из нержавеющей стали и сплавов (см. Ортопедический инструментарий).

Различают два основных вида Остеосинтеза – погружной (введение фиксатора кости непосредственно в зону перелома) и наружный (Внеочаговый) – при помощи спиц, проведенных в отломки через кожу и фиксированных в каком-либо аппарате (см. Дистракционно-компрессионные аппараты). Погружной О. в зависимости от расположения фиксатора по отношению к кости бывает внутрикожным (интрамедуллярным), накостным и чрескостным. Для внутрикостного Остеосинтеза применяют различные виды стержней (штифтов, гвоздей), для накостного О.- различные пластинки с винтами и для чрескостного – винты, спицы. Нередко применяют сочетание нескольких видов Остеосинтеза.

Фиксаторы для погружного О. должны быть изготовлены из биологически, химически и физически инертных материалов. Как правило, применяют металлические конструкции из нержавеющей стали, виталлия, титана, иногда из кости и инертных пластмасс. Металлические фиксаторы, как правило, после сращения перелома удаляют. Были попытки создать фиксаторы из так наз. рассасывающихся металлов и сплавов (магний, магний и кадмий) – остеосинтезит, «паралюман-2», электран, дауметалл и др. Такие фиксаторы при клин, проверке пока себя не оправдали, т. к. оказалось, что в организме они довольно быстро становятся хрупкими и перестают фиксировать отломки.

Стержни для внутрикостного О. могут быть сплошными или полыми, в поперечном сечении иметь форму листа клевера, круглую, плоскоовальную, трехгранную, четырехгранную, полусферическую, U-образную, желобоватую и др. Для О. диафизарных переломов бедренной кости в СССР наиболее часто применяются гвозди Кюнчера, Дуброва, штыкообразные стержни ЦПТО, трубки со сплошной продольной прорезью, а также фиксаторы со сближающим и компрессирующим устройством (гвоздь Фишкина, Павлика, Ахалая, гвоздь-винт Крупко, винты Шадина, штопор Сиваша и др.).

Рис. 1. Схематическое изображение открытого внутрикостного остеосинтеза при переломе диафиза бедренной кости: а -разрез кожи и подлежащих тканей, обнажающий область перелома; б – разрез в области большого вертела, в проксимальный отломок ретроградно введен гвоздь (пунктирная линия), репозиция костных отломков; в – гвоздь проведен через центральный отломок в периферический.

Различают закрытый и открытый внутрикостный О. При закрытом О. после сопоставления отломков с помощью специальных аппаратов в костномозговой канал сломанной кости по проводнику через небольшой разрез вдали от места перелома вводят под рентгеновским контролем соответствующего диаметра металлический длинный полый стержень. Проводник удаляют и рану зашивают. При открытом интрамедуллярном остеосинтезе, к-рый применяют значительно чаще, зону перелома обнажают, отломки репонируют в операционной ране и в костномозговой канал сломанной кости вводят металлический стержень (рис. 1).

Рис. 2. Схематическое изображение внутрикостного остеосинтеза бедренной кости массивным гвоздем: рассверливание костномозгового канала в периферическом (а) и центральном (б) отломках перед остеосинтезом, введение массивного гвоздя в сопоставленные и фиксированные отломки кости (в).

Открытый О. не требует специальной аппаратуры для репозиции отломков, технически проще и доступнее закрытого, однако при закрытом способе не обнажается зона перелома, уменьшается опасность инфекции, менее повреждаются мягкие ткани вокруг отломков. Устойчивость О. зависит от особенностей перелома, вида фиксатора и глубины введения его в отломки. Лучшая фиксация достигается при поперечных и косых с небольшим скосом диафизарных переломах длинных трубчатых костей, при толщине гвоздя, соответствующей диаметру костномозгового канала. Устойчивый О. перелома бедра может быть обеспечен толстым гвоздем (8-12 мм), введенным в кость после предварительного рассверливания костномозгового канала (рис. 2). При неустойчивом О. могут возникнуть взаимные качательные движения отломков, приводящие к смещению их по ширине, длине и периферии, к нарушению оси кости на уровне перелома и в итоге к несращению. Неустойчивый О. возможен при введении слишком тонкого гвоздя, к-рый легко мигрирует, сгибается и может со временем сломаться на уровне несросшегося перелома в результате усталости металла.

Рис. 3. Фиксаторы, применяемые для остеосинтеза при переломах шейки бедра: а – трехлопастный гвоздь Смит-Петерсена; б – трехлопастный гвоздь с центральным каналом для проводника; в – схематическое изображение остеосинтеза винтом с диафизарной накладкой.

Наиболее часто внутрикостный О. длинным металлическим стержнем применяют при переломах диафиза бедренной кости. Для О. при нек-рых видах переломов имеются специальные фиксаторы, напр, трехлопастный гвоздь Смит-Петерсена для О. переломов шейки бедренной кости, винт с замкнутым пружинящим устройством (рис. 3) и др. для постоянной компрессии по Чарнли (J. Charnley). О. шейки бедренной кости обычно выполняют закрытым способом с помощью специальных направителей (Каплана, Петрова-Яснова и др.) под рентгенол, контролем. Фиксатор при этом нередко проводят через тазобедренный сустав с внедрением его в стенку вертлужной впадины (так наз. трансартикулярный О.). Это повышает стабильность фиксации перелома шейки бедра.

Рис. 4. Схематическое изображение остеосинтеза (а) с помощью компрессионно-деторсионной пластины Каплана – Антонова; б – пластина; в – сближающее устройство, состоящее из двух браншей и штанги с резьбой.

Рис. 5. Схематическое изображение остеосинтеза с помощью набора АО: а – винты и отвертки к ним с шестигранным и крестообразным углублением в шляпке; б – костные отломки до репозиции; в – произведена репозиция отломков (введен один винт, высверливается канал для второго); г – перелом фиксирован пластиной с отверстиями, в которые введены винты.

Рис. 6. Схематическое изображение остеосинтеза с помощью балки Климова: а – после репозиции отломков в продольный распил кости вводят балку; б – погружают дополнительное крепление; в – введены шплинты в четыре паза; г – на поперечном сечении кости с балкой видны разошедшиеся ножки шплинта (указаны стрелками).

Рис. 7. Схематическое изображение вариантов угловой балки Воронцова: а – со шплинтами; б – с винтами; в – поперечное сечение кости с введенной в нее балкой, видно направление винта.

Накостный О. применяется при переломах различной локализации и вида: оскольчатых, косых, винтообразных, поперечных, околосуставных и внутрисуставных переломах вне зависимости от формы и изгиба костномозгового канала. В большинстве своем фиксаторы для накостного О. представляют собой различной формы и толщины пластины, соединяемые с костью при помощи винтов. Многие совр, пластины имеют специальные, сближающие (компрессирующие) устройства, в т. ч. несъемные, предложенные Дейнисом (D. Danis, 1938) и X. С. Рахимкуловым (1959), и съемные – компрессионно-деторсионные пластины Каплана – Антонова (рис. 4), Демьянова, Ткаченко и др. После накостного О. нередко дополнительно накладывают гипсовую повязку. Мюллер (М. Muller) и соавт, разработали биомеханически обоснованные устройства для стабильного накостного О., так наз. набор АО (The Association for the Study of Osteosynthesis). Сходный набор создан в Чехословакии фирмой «Поль-ди». Система АО основана на использовании массивных пластинок, имеющих большое число отверстий (8- 12), и винтов с упорной нарезкой (рис. 5). После О. с помощью набора АО гипсовую иммобилизацию применяют редко, что связано с достаточной стабильностью в зоне перелома. Однако О. длинными массивными пластинами сопровождается обнажением кости на большом протяжении, что нарушает ее трофику и может быть причиной замедления консолидации; остающиеся после удаления винтов многочисленные отверстия ослабляют кость. Накостный О. при косых и винтообразных переломах может быть выполнен с помощью циркулярно-охватывающей отломки металлической проволоки, металлических лент, специальных полуколец и колец из нержавеющей стали. Этот вид О., особенно проволочный, как самостоятельный метод редко применяют из-за недостаточно прочной фиксации; обычно он служит дополнением к другим видам О. Накостный О. мягким шовным материалом (кетгут, шелк, лавсан и т. п.) применяется крайне редко, т. к. нити не могут противостоять мышечной тяге и повторному смещению отломков даже при дополнительной гипсовой иммобилизации. Нек-рые фиксаторы представляют собой сочетание накостных и внутрикостных конструкций, напр, тавровая балка Климова, угловая балка Воронцова (рис. 6, 7), фиксаторы Калнберза, Новикова, Сеппо и др.

Чрескостный О. осуществляется при помощи винтов, болтов, спиц и т. п. При этом фиксаторы проводят в поперечном или косопоперечном направлении через стенки костной трубки в зоне перелома. Особый вид чрескостного О. представляет собой костный шов. При этом в отломках просверливают каналы и сквозь них проводят лигатуры (шелковые, кетгутовые, проволочные), к-рые затем затягивают и связывают. Костный шов применяют при переломах надколенника, локтевого отростка. При чрескостном О., как правило, накладывают гипсовую повязку. Раннее снятие гипсовой повязки может привести к расшатыванию и выхождению винтов, смещению отломков и образованию ложного сустава.

Особое место занимает метод наружного О. при помощи дистракционно-компрессионных аппаратов (см.). Этот метод дает возможность, не обнажая зону перелома, Репонировать отломки и прочно их фиксировать (Внеочаговый О.). Метод не требует гипсовой иммобилизации, больные с аппаратами на нижних конечностях могут ходить с полной нагрузкой.

Для соединения небольших костных отломков, а чаще для соединения трансплантатов при пересадке кости применяют так наз. ультразвуковой О. (см. Ультразвуковая терапия).

При О. неправильный выбор метода фиксации отломков или неверно выбранный фиксатор, необеспечение стабильности репонированных отломков, недостаточное соблюдение асептики и антисептики, грубое обращение с мягкими тканями, излишний радикализм при обработке открытых переломов и др. могут привести к осложнениям. Наиболее частыми осложнениями операции О. являются несращение отломков, поверхностное нагноение в области операционной раны и септические осложнения – остеомиелит (см.), флегмоны (см.). В прошлом при изготовлении погружных фиксаторов для О. из некачественной стали или других металлов наблюдался так наз. металлоз в результате хим. взаимодействия металла с тканями и жидкостями организма.

Библиография:

Волков М. В. и Любошиц Н. А. Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата, итоги основных научных исследований по травматологии и ортопедии в СССР за последние 10 лет, М., 1979;

Волков М. В., Гудушаури О. Н. и Ушакова О. А. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей, М., 1970; Воронцов А. В. Остеосинтез при метафизарных и диафизарных переломах, Л., 1973; Гудушаури О. Н. и Оганесян О. В. Внеочаговый компрессионный остеосинтез при закрытых диафизарных переломах и ложных суставах костей голени, М., 1968; Дубров Я. Г. Внутрикостная фиксация металлическим стержнем при переломах длинных трубчатых костей, М., 1972, библиогр.; Каплан А. В. Повреждения костей и суставов, М., 1979; Корхов В. В. Хирургическое лечение ложных суставов, Внутрикостный металлический остеосинтез, Л., 1966; Сеппо А. Металлический остеосинтез переломов костей на основе точных клинико-технических наук, Таллин, 1978; Теоретические и практические аспекты чрескостного компрессионного и дистракционного остеосинтеза, под ред. Г. А. Илизарова и др., Курган, 1976; Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов, пер. с англ., М., 1972; Шумада И. В., Стецула В. И. и Гонгальский В. И. Остеосинтез костными гомо- и гетерофиксаторами при переломах, Киев, 1975; Юмашев Г. С. Ошибки и осложнения при остеосинтезе, М., 1966; Кuntscher G. Die Marknagelung, B., 1950 Loeffler F., Matzen P. F. a Knofler E. Orthopadische Operationen S. 51 u. a., B., 1979; Muller М. E. Allgower M. et Willeneg- ger H. Manuel d’osteosynth£se, P., 1970, Pseudarthroses and their treatment, ed. by G. C.hapchal, Stuttgart, 1979.

А. В. Каплан.

Источник