Соединение костей при переломах

Виды соединения костей: краткое описание

Человеческий скелет представляет собой совокупность соединенных друг с другом костей и является пассивной частью опорно-двигательного аппарата. Он выполняет функции опоры для мягких тканей, точки приложения мышц и вместилища для внутренних органов. В состав скелета новорожденного ребенка входит 270 костей. По мере взросления некоторые из них срастаются (в основном кости таза, черепа и позвоночника), поэтому у зрелого человека данный показатель достигает 205-207. Различные кости соединяются между собой по-разному. Обычный обыватель на вопрос: «Какие виды соединений костей вы знаете?» вспоминает только суставы, но это далеко не все. Раздел анатомии, изучающий эту тему, называется остеоартросиндесмологией. Сегодня мы с вами поверхностно познакомимся с этой наукой и основными видами соединения костей.

Классификация

В зависимости от функции костей, они могут соединяться друг с другом по-разному. Существует два основных вида соединения костей: непрерывный (синартроз) и прерывный (диартрозы). При этом они дополнительно подразделяются на подвиды.

Непрерывные соединения могут быть:

- Фибриозными. Сюда входят: связки, мембраны, роднички, швы, вколачивания.

- Хрящевыми. Бывают временными (с помощью гиалинового хряща) и постоянными (с помощью фиброзного хряща).

- Костными.

Что касается прерывных соединений, которые можно называть попросту суставами, то они классифицируются по двум признакам: по осям вращения, и форме суставной поверхности; а также по количеству суставных поверхностей.

По первому признаку суставы бывают:

- Одноосными (цилиндрический и блоковидный).

- Двуосными (эллипсоидный, седловидный и мыщелковый).

- Многоосными (шаровидный, плоский).

Конкретный вид соединения чаще всего можно узнать по форме кости. Так, непрерывные соединения отличаются наличием бугристостей, ямок, шероховатостей и прочего, а прерывные, наоборот, имеют гладкую суставную поверхность.

Итак, мы уже выяснили, какие виды соединения костей существуют. Теперь познакомимся с каждым из них.

Непрерывное фибриозное

Существует 3 вида соединения костей (непрерывного) и первый из них – фиброзное соединение. Оно осуществляется посредством синдесмоз (соединительных тканей). К ним относятся связки, мембраны, швы, роднички и выколачивания.

Связки представляют собой соединения, состоящие из коллагеновых и эластические волокон. Фиброзной называют связку, в которой преобладают коллагеновых волокна, а эластической – эластические. Как можно понять из названия, эластические волокна способны менять свою длину в зависимости от степени нагрузки, чего нельзя сказать про фиброзные.

С точки зрения длины волокон, связки подразделяют на длинные (соединяют кости на большом протяжении) и короткие (соединяют кости, расположенные по соседству). Кроме того, они классифицируются по отношению к суставной капсуле на: внесуставные (капсулярные и внекапсулярные) и внутрисуставные.

Связки выполняют такие функции:

- Фиксирующую или удерживающую.

- Формообразующую. Вместе с костями формируют отверстия или свод для прохождения кровеносных сосудов или нервных волокон.

- Роль мягкого скелета. Служат местом для прикрепления мышц.

Мембраны представляют собой соединения в виде межкостной перепонки, которая в отличие от связок может заполнять довольно обширные промежутки между костями. Мембраны состоят из соединительнотканных волокон (преимущественно коллагеновых), расположенных таким образом, чтобы не препятствовать движению. Как и связки, они удерживают кости, служат местом крепления мускулов и формируют отверстия для нервов и сосудов.

Роднички – соединительные образования, состоящие из редко расположенных коллагеновых волокон и большого количества промежуточного вещества. Их функция состоит в создании условий для смещения костей черепа младенца во время родов. Кроме того, родничок способствует интенсивному росту костей в первые годы жизни. Данное соединительное образование бывает передним и задним. Передний родничок достигает размера 25х30 мм и закрывается на втором году жизни, а задний имеет размер порядка 10х10 мм и полностью закрывается через два месяца после родов. Бывают также парные сосцевидные и клиновидные роднички, зарастание которых происходит зачастую до рождения ребенка. Ликвидация таких видов соединения костей происходит путем зарастания костной тканью черепа и формирования между ними другой соединительной ткани – шовной.

Швами называют тонкие соединения, которые располагаются между костями черепа и содержат много коллагеновых волокон. По своей форме, швы подразделяются на чешуйчатые, зубчатые и плоские. В черепе они служат зоной роста костей и некими амортизаторами, предохраняющими от повреждений во время движения головной мозг, органы слуха, равновесия и зрения.

Вколачивание – так называют соединительную ткань, расположенную между зубами и ячейками альвеолярных отростков челюсти. Более известное название – периодонт. Несмотря на то что данное соединение является очень простым, у него кроме крепления зубов, есть еще одна немаловажная функция – амортизация. Толщина периодонта совсем не велика – до 0,28 мм. В его состав входит два типа волокон: коллагеновых и эластические. На всем протяжении периодонта они ориентируются перпендикулярно по отношению к корню зуба и стенкам альвеолы. Промежутки между волокнами заполнены рыхлой соединительной тканью, содержащей большое количество нервных волокон и сосудов. Если челюсть сильно сжимается, под давлением зуба-антагониста периодонт сдавливается и зуб углубляется в ячейку глубиной до 0,2 мм. По мере старения человека, эластичных волокон становится меньше и при нагрузках периодонт может повредиться. Это приводит к расшатыванию и выпадению зубов.

Рассмотрев виды фиброзных соединений костей, переходим к следующему типу – хрящевым.

Непрерывное хрящевое

Синхондрозы – это хрящевые соединения костей, которые представляют собой гиалиновый или фибриозный хрящ. Первый из названных хрящей имеет меньшую прочность, но большую упругость. С его помощью метафизы трубчатых костей соединяются с эпифизами, а отдельные части тазовой кости – друг с другом. Что касается фиброзного синхондроза, то благодаря наличию в его составе коллагеновых волокон, он имеет меньшую упругость и большую прочность.

Синхондрозы бывают постоянными и временными. Во втором случае подразумевается, что по достижению определенного возраста они заменяются костью. К временным синхондрозам относят гиалиновые хрящи между частями плоских костей, метаэпифизарные хрящи, а также хрящ между затылочной и клиновидной костью.

К постоянным относят преимущественно фиброзные синхондрозы. Среди ярких представителей этой группы можно выделить хрящи, соединяющие кости основания черепа, а также хрящ между грудиной и I ребром.

Основная функция синхондрозов – нивелирование толчков и чрезмерных напряжений при нагрузке на кость, а также обеспечение прочного соединения костных тканей. Вместе с тем хрящевые соединения не лишены подвижности. Амплитуда их движения тем больше, чем толще прослойка. Ярким примером подвижности синхондрозов является возможность человека осуществлять наклоны, скручивания и прочие движения позвоночника.

Непрерывное костное

Соединение костей с помощью костной ткани называется синостозой. Среди всех непрерывных видов соединения костей, это является самым прочным. Вместе с тем оно лишено упругости и амортизационных свойств. Следовательно, функция у синостозы только одна – соединительная. При условии нормального развития организма, синостозированию подвержены временные синхондрозы. Из-за некоторых заболеваний (остеохондроз, болезнь Бехтерева и прочие), окостенению может быть подвержена даже синдесмоза (соединительная ткань).

На этом мы с вами заканчиваем рассмотрение непрерывных видов соединения костей и переходим к суставам.

Прерывные соединения

К прерывным видам соединения костей в остеоартросиндесмологии относятся синовиальные соединения или попросту суставы. Они состоят из сочленяющихся поверхностей, покрытых хрящом и заключенных в специальную капсулу, внутри которой находится синовиальная жидкость. Прежде чем узнать какие виды соединения костей называются суставами, познакомимся с основными элементами сустава.

Суставная поверхность

Так называют участок кости, сочленяющиеся с другой костью и покрывающимся хрящом. У длинных костей суставная поверхность располагается на эпифизах, у коротких – на основаниях и головках, а у плоских – на теле и отростках. Ее форма строго детерминирована – на одной из соседних костей она выполнена в виде головки, а на другой – в виде ямки. На сочленяющихся костях, суставные поверхности конгруэнтны, то есть идеально «подогнаны» одна под другую. В своем большинстве они выстланы стекловидным (гиалиновым) хрящом, толщиной до 5 мм. Однако некоторые суставные поверхности покрываются фиброзным синхондрозом.

Суставная сумка

Так называют герметичную капсулу, которая окружает суставную полость и прирастает по ее краям к кости. В ее состав входят две мембраны: фиброзная (наружная) и синовиальная (внутренняя). Наружная мембрана имеет два слоя (продольный и круговой), в которых находятся кровеносные сосуды. За ее укрепление отвечают внесуставные связки, представляющие собой локальные утолщения в местах наибольшей нагрузки.

Внутренняя мембрана обращается в суставную полость и обильно снабжается кровью. Ее внутренняя поверхность выстлана синовиоцитами, выделяющими синовиальную жидкость. Покрывая всю полость сустава, эта мембрана переходит на внутрисуставные связки и кости. Она может находиться в прямом контакте с фиброзной мембраной или отделяться от нее прослойкой (подсиновиальной или жировой).

Внутренняя полость синовиального соединения, заполнена синовиальной жидкостью (транссудатом), представляющей собой выпот лимфы и плазмы крови из капилляров, которые прилегают к внутренней мембране. В состав транссудата также входят гиалуроновая кислота, мукополисахариды, и муцин. Эти компоненты значительно повышают его вязкость. Попав в полость сустава, синовиальная жидкость пополняется детритом отторгающихся клеток стирающегося хряща и синовиоцитов. Объем транссудата может колебаться от 5 мм 3 до 5 см 3 .

Функции синовиальной жидкости:

- Смазывание суставных поверхностей.

- Сцепление суставных поверхностей.

- Смягчение нагрузки.

- Питание суставного хряща.

- Обмен веществ.

Полость сустава

Представляет собой герметичное пространство, ограниченное капсулой и суставными поверхностями, заполненное транссудатом. На здоровом синовиальном соединении выделить данную составляющую можно лишь условно, так как пустоты внутри капсулы не существует. В малоподвижных суставах полость имеет незначительный размер, а в высокоподвижных – не только большой размер, но и с вывороты. Благодаря отрицательному давлению в полости, суставные поверхности не расходятся.

Познакомившись со строением суставов, переходим непосредственно к классификации прерывных видов соединения костей туловища.

Оси вращения и форма суставных поверхностей

Это первый признак классификации синовиальных соединений. По нему выделяют такие виды соединения костей: одноосные, двуосные и многоосные.

Одноосные суставы. Из названия несложно догадаться, что движение в таких синовиальных соединениях происходит только вокруг одной оси. Как правило, это фронтальная или вертикальная оси. В первом случае, сустав позволяет осуществить сгибание и разгибание, а во втором – вращение. По форме суставных поверхностей, к одноосным относят цилиндрические и блоковидные синовиальные соединения.

Цилиндрические суставы вращаются вокруг своей оси и располагаются вертикально. Блоковидное синовиальное соединение имеет похожее строение. Разница лишь в том, что оно располагается не горизонтально а вертикально, а также имеет гребешок на суставной головке и выемку на суставной ямке. Благодаря указанным элементам, смещение суставных поверхностей в сторону невозможно. Важно также отметить, что капсула блоковидного соединения свободна только спереди и сзади, по бокам же она укреплена связками. Такие суставы работают всегда по фронтальной оси. В качестве яркого примера можно назвать соединения фаланг пальцев рук.

Существует также разновидность блоковидного соединения – улитковый (винтообразный) сустав. Он имеет скошенные выемку и гребешок, позволяющие сочлененным костям осуществлять движение по спирали. Примером такого сустава является плечелоктевое соединение, работающее также по фронтальной оси.

Двуосными суставами называют соединения, которые работают вокруг двух осей вращения, из трех существующих. Так, если движение осуществляется по фронтальной и сагиттальной осям, то эти соединения могут реализовать 5 видов движения: круговое, отведение и приведение, сгибание и разгибание. С точки зрения формы суставной поверхности, это седловидные (к примеру, запястно-пястный сустав большого пальца руки) или эллипсоидные (к примеру, лучезапястный сустав) соединения.

Когда движение осуществляется по вертикальной и фронтальной осям, соединение может реализовать три типа движений: вращение, сгибание и разгибание. По форме такие суставы относятся к мыщелковым (например, височно-нижнечелюстной и коленный).

Многоосными суставами называют соединения, в которых движение осуществляет по трем осям. Они способны на максимальное количество типов движения – 6 видов. По своей форме, такие соединения относятся к шаровидным (к примеру, плечевой сустав). Разновидностями шаровидного вида являются: ореховидный и чашеобразный. Для таких суставов характерна глубокая прочная капсула, глубокая суставная ямка и сравнительно небольшая амплитуда движения.

Когда поверхность шара наделена большим радиусом кривизны, она приближается практически к плоскому состоянию. Такие виды соединения костей кратко называют плоскими суставами. Для них характерны: крепкие связки, малая разность между площадями сочлененных поверхностей, и отсутствие активного движения. Поэтому плоские суставы часто называют амфиартрозами или малоподвижными.

Количество суставных поверхностей

Это второй признак для классификации открытых видов соединения костей скелета. По нему разделяют простые и сложные суставы.

Простые суставы имеют только две суставные поверхности. Каждая из них может быть образована одной или же несколькими костями. К примеру, соединение фаланг пальцев образуется только двумя костями, а в лучезапястном соединении – только на одну поверхность приходится три кости.

Сложные суставы могут иметь в одной капсуле сразу несколько суставных поверхностей. Иными словами, они состоят из ряда простых суставов, которые могут работать как вместе, так и по отдельности. Ярким примером является локтевое синовиальное соединение, которое имеет шесть отдельных поверхностей, формирующих три сустава: плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный. Часто к сложным соединениям относят и коленный сустав, опираясь на тот факт, что он имеет надколенники и мениски. Таким образом, приверженцы этого мнения выделяют в коленном синовиальном соединении три просты сустава: менискового-большеберцовый, бедренно-менисковый и бедренно-надколенниковый. На самом же деле, это не совсем корректно, так как мениски и надколенники все-таки относятся к вспомогательным элементам.

Комбинированные суставы

Рассматривая виды соединения костей туловища, также стоит отметить особенный тип суставов – комбинированный. Данным термином называют те синовиальные соединения, которые находятся в разных капсулах (то есть анатомически разобщены) но работают только вместе. К таковым относится, например, височно-нижнечелюстной сустав. Здесь стоит отметить, что в настоящих комбинированных синовиальных соединениях, движение не может осуществляться только в одном из них. При комбинации суставов с разными формами поверхностей, движение начинается с сустава, имеющего меньшее число осей вращения.

Заключение

Виды, костей, соединение костей, строение сустава – все это и многое другое изучает такая наука, как остеоартросиндесмология. Сегодня мы с вами поверхностно с ней познакомились. Этого будет вполне достаточно, чтобы услышав вопрос: «Какие виды соединений костей вы знаете?», чувствовать себя уверенно.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что кости могут соединяться непрерывными и прерывными соединениями, каждое из которых выполняет свои особенные функции и имеет ряд подвидов. Ученые рассматривают кость как орган, а виды соединения костей – как серьезную тему для исследований.

Источник статьи: https://www.syl.ru/article/356709/vidyi-soedineniya-kostey-kratkoe-opisanie

Источник

Перелом – это травма, при которой происходит повреждение костной ткани. При этом прочность кости оказывается ниже, чем сила воздействующего фактора. Существует классификация переломов, которая помогает врачам точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Переломы и их симптоматика

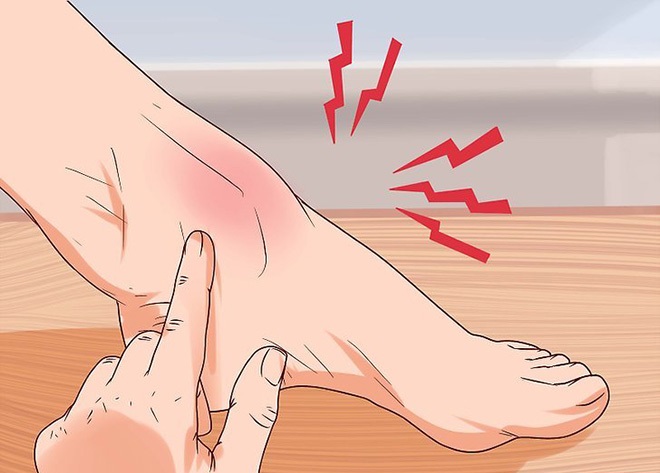

Симптомы варьируются в зависимости от типа перелома. Например, при травме позвоночника болевой синдром может появиться не в месте удара, а в нижних конечностях. Травма со смещением всегда приводит к появлению деформации и нетипичной подвижности. Большинство переломов сопровождаются сильным непрекращающимся со временем болевым синдромом, появлением отечности, покраснения, синюшности кожи в месте травмы, образованием гематом. При травмировании конечности утратятся её опорная и двигательная функции.

Открытый перелом легко распознать по открытой кровоточащей ране, часто с торчащими из нее обломками костей. При закрытом отломки кости могут выпирать сквозь кожу, не пробивая её. Травма ребер всегда сопровождается затрудненным дыханием, болезненностью, кашлем, иногда – кровохарканием. Перелом со смещением всегда вызывает заметную деформацию кости, если повреждена конечность, она может показаться длиннее или короче нормальной.

Зависимость травмы от возраста

Структура костей ребёнка более гибкая и не такая прочная, как у взрослых, из-за чего их опорно-двигательный аппарат более уязвим к травмам. Кроме того, повышенный риск травмы у детей связан с высокой активностью и недостаточными навыками самосохранения. У пожилых людей в процессе возрастных изменений из костной ткани вымываются соли кальция, из-за чего скелет также становится более хрупким. Кроме того, ухудшенное в силу возраста кровообращение может приводить к ухудшению равновесия, головокружениям, повышая риск падения.

У зрелых людей риск травмы связан с сезонными погодными условиями, физическим трудом, спортивной деятельностью.

Основные симптомы

Почти все виды переломов имеют сходную, довольно яркую клиническуюкартину. Признаки могут варьироваться в зависимости от разных факторов, но выделяют общие симптомы повреждения костной ткани: сильная боль, не проходящая со временем, покраснение, отек, образование гематом, синюшность кожи в месте травмы.

Некоторые из этих симптомов являются абсолютными признаками перелома, некоторые – относительными. Преобладание тех или иных признаков зависит от типа травмы.

Классификация переломов костей

Для упрощения работы медицинских работников существует классификация переломов костей. Повреждения отличаются по разным факторам, включая форму и размещение обломков кости, а также причину травмы.

Причины травмы

В зависимости от причины повреждения переломы бывают патологическими или травматическими. Среди патологических выделяют следующие разновидности:

- Истончение костей после хирургического вмешательства.

- Наличие хронических патологий.

- Остеопороз.

- Кисты костей.

- Наличие опухолей.

Травматические повреждения делятся на прямые и непрямые. К прямым относят любые травмы, при которых место воздействия на ткани совпадает с местом нарушения целостности кости. В противном случае перелом называется непрямым.

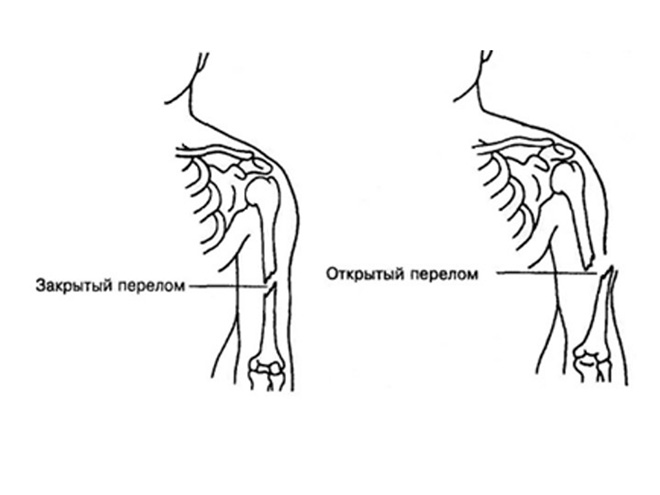

Сообщение отломков кости

В зависимости от расположения отломков костей, различают 2 вида переломов. Если целостность мягких тканей нарушена, перелом называется открытым. Если таких повреждений нет – закрытым.

Открытые переломы, в свою очередь, подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае повреждение мягких тканей образуется в момент травмы. Вторичный возникает, когда обломки кости травмируют кожу, пробивая её и образуя рану.

Закрытые переломы делятся на следующие типы:

- Комбинированный. Характеризуется возможным наличием повреждений висцеральных органов.

- Сочетанный. Причиной повреждения стали химические, радиационные и механические факторы.

- Множественный. В этом случае наблюдаются повреждения нескольких костей сразу.

- Единичный. Наблюдает повреждение только одной кости.

- Полный. Происходит полное отделение концов кости, наблюдается их смещение.

- Неполный. Обломки кости не разделяются. К таким дефектам относят надломы, трещины, дырчатые и краевые переломы.

Самые сложные, опасные и долго заживающие типы травм – это переломы со смещением. Они могут провоцировать тяжелые осложнения: потерю чувствительности, паралич, кровотечения, застойные процессы. Травмы крупных мышц и кровеносных сосудов способны привести к летальному исходу.

Место расположения

В зависимости от расположения травмы делят на следующие типы:

- Эпифизиолизы – травмы зон роста костной ткани у детей.

- Эпифизарными – повреждения в полостях суставов.

- Метафизарными – в области сустава.

- Диафизарными – травмы концов трубчатых костей.

- Вколоченными – травмы губчатых элементов костей.

- Повреждения трубчатых костей.

Эпифизарная травма представляет собой совмещение перелома и вывиха. Это осложняет процесс лечения, и делает период восстановления более длинным.

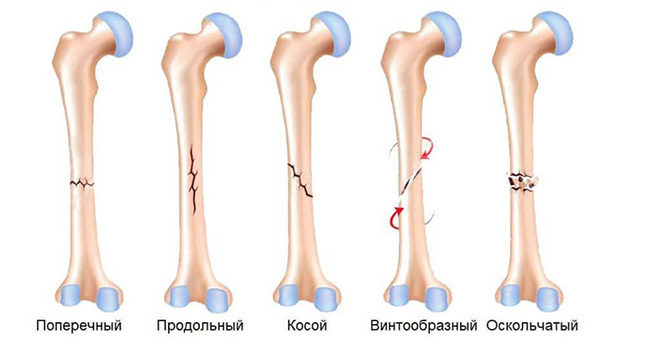

Форма линии перелома

В зависимости от линии перелома, они делятся на следующие типы:

- Поперечный.

- Продольный.

- Косой.

- Винтовой.

- Оскольчатый.

При поперечных переломах повреждение считают стабильным, так как не возникает смещения. В других случаях кости тянутся за мышцами, и их отломки начинают расходиться, если их сразу же не зафиксировать.

При оскольчатом повреждении кости образуются несколько острых осколков, которые впиваются в мягкие ткани, нанося повреждения. Такие травмы требуют длительного лечения и реабилитации.

Возможные осложнения переломов

Осложнения при травме кости подразделяют на три группы:

- Нарушения со стороны костной ткани. Неправильное заживление, патологическое изменение длины поврежденной конечности, образование ложного сустава.

- Нарушения со стороны мягких тканей. Кровотечения, атрофия мышечной ткани, ухудшение иннервации и кровотока.

- Распространение инфекции в ране или по всему организму.

Перелом может не срастись, если неправильно расположить отломки кости. Если между отломками кости попадут мягкие ткани, может образоваться ложный сустав, из-за чего конечность потеряет возможность нормально двигаться.

Повреждение нервных стволов при травме может вызвать образование крупной костной мозоли, что приведет к возникновению параличей и парезов, а также нарушению обменных процессов в тканях. Все эти осложнения, в конечном счете, могут стать причиной инвалидности.

Длительная иммобилизация конечности приведет к атрофическим процессам в мышцах и нарушению подвижности суставов. А также при снятии гипса могут наблюдаться отеки, синюшность кожных покровов. Чтобы избежать этого назначают лечебные процедуры, курсы специальных упражнений.

Инфекционные осложнения возникают при открытых повреждениях кости, когда патогенные микробы попадают в рану и распространяются по организму. Чтобы их предотвратить, рану обеззараживают и закрывают повязкой, раны зашивают, проводят лечение антибиотиками.

При неправильном или затянувшемся лечении возможно формирование рубцов, которые начинают давить на сосуды и нервы, что приводит к появлению хронических болей после окончания лечения. При этом пациент не может долго ходить, переносить тяжести, чувствует боль при смене погодных условий.

Диагностика перелома кости

Диагностировать травму можно, опираясь на симптомы, однако есть вероятность перепутать его с сильным ушибом или трещиной из-за похожей симптоматики. После оказания первой медицинской помощи нужно доставить пострадавшего в больницу, где его сможет обследовать квалифицированный специалист.

Наиболее точный способ определить перелом – сделать рентгеновский в разных проекциях. Это позволит не только определить место повреждения, но и хорошо изучить его со всех сторон. Как правило, для постановки точного диагноза этой процедуры достаточно. После неё врач может назначить лечение и наложить гипс.

Относительные признаки перелома

Почти любые повреждения костной ткани сопровождаются следующими относительными признаками:

- сильный болевой синдром, не ослабляющийся со временем;

- утрата двигательной функции;

- отечность и покраснение кожи;

- появление кровоподтеков.

Важно: эти признаки проявляются не всегда и могут оказаться симптомами другой травмы. Точно диагностировать её может только врач.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными признаками травмы костей являются крепитация – характерный хруст отломков кости при попытке двигать поврежденной конечностью или прощупать её, деформация, а также патологическая подвижность в месте травмы. Эти симптомы не всегда становятся доминирующими, но при их наличии перелом можно определить точно.

Первая помощь при переломах конечностей

Пострадавшему нужно сразу же оказать первую медицинскую помощь. Важно: правильные действия в первые моменты после травмы помогут избежать травматического шока, а также осложнений при дальнейшем лечении.

Что нужно сделать в первую очередь:

- Оценить повреждения, их тяжесть и общее состояние пострадавшего.

- Остановить кровотечение, обеззаразить рану.

- Дать пострадавшему обезболивающее.

- При необходимости переместить пострадавшего в более удобное положение, в котором он сможет дождаться скорой помощи. Перед этим важно оценить, возможна ли транспортировка: нельзя как-либо двигать пациентов при переломе позвоночника.

- Обездвижить поврежденный участок, наложить шину из подручных средств.

Если самостоятельная транспортировка пострадавшего невозможна, после оказания помощи необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Остановка кровотечения

При открытом повреждении костей может открыться сильное венозное или артериальное кровотечение. Его нужно остановить, используя медицинский жгут или использовать для этого подручные средства: ремень, галстук, кусок ткани от одежды.

Перед тем как накладывать жгут, нужно определить тип кровотечения. Сделать это можно по цвету крови и скорости её выделения:

- Венозное кровотечение — кровь течет медленно, равномерно, имеет темный окрас. Жгут нужно наложить под местом травмы.

- Артериальное кровотечение — кровь ярко-красная, бьет из раны рывками. Жгут накладывают сверху травмированной зоны.

Важно: скорая помощь может приехать не сразу после вызова. Чтобы не дать конечности отмереть, жгут нужно ослаблять каждые 1,5 часа, а потом снова затягивать. Поэтому время наложения жгута следует записать и не забыть сообщить его врачам скорой помощи.

Обработка ран

Чтобы избежать заражения крови, рану при открытой травме нужно быстро обработать антисептическим средством и наложить стерильную повязку. Для этого подойдет обычная перекись водорода. После этого место травмы нужно обездвижить.

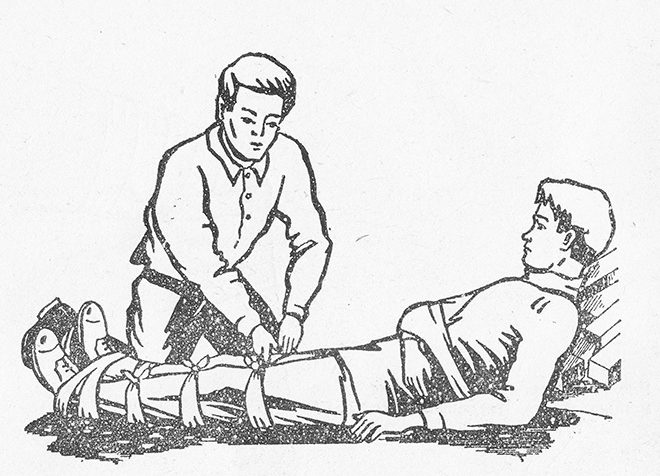

Иммобилизация

Иммобилизация или фиксация поврежденной кости – основной вид медицинской помощи при переломах. На травмированные конечности накладывают шину – твердую накладку, которую можно сделать из подручных средств, например, деревянной доски. При отсутствии подходящих материалов нижние конечности можно связать вместе, при этом здоровая будет служить шиной для поврежденной, а верхнюю подвесить на платке, шарфе или бинте, обвязав его вокруг шеи. Это позволит избежать смещения обломков кости и дальнейших осложнений при транспортировке больного.

Обезболивание

При сильном болевом синдроме необходимо дать пациенту обезболивающие препараты – анальгин, кеторол, ибупрофен. Перед тем как проводить какие-то манипуляции с поврежденной областью: накладывать шину или пытаться её пальпировать, сделать это нужно обязательно иначе пострадавший может потерять сознание от болевого шока.

К какому врачу обратиться

При переломе за помощью нужно обращаться к травматологу или хирургу, также можно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр, определить тип травмы и выберет тактику лечения. На реабилитационный период пациента могут направить к игло- или рефлексотерапевту, врачу-реабилитологу, специалисту по лечебной физкультуре.

Видео по теме

Разные виды переломов костей характеризуются разной симптоматикой и требуют разных тактик лечения. Для облегчения диагностики была создана классификация, учитывающая локализацию, форму и расположение отломков кости, а также причины травмы. Следуя этой классификации, врач может поставить точный диагноз и определить лучшую тактику лечения.

Источник