Смещение перелома фото

Справочник по травматологии и ортопедии

А. А. Корж, Е. П. Меженина, А. Г. Печерский, В. Г. Рынденко. Справочник по травматологии и ортопедии. Под ред. А.А. Коржа и Е. П. Межениной. – Киев: Здоров’я, 1980. – с. 216.

Классификация переломов.

Переломы костей весьма многообразны по механизму возникновения, характеру излома, локализации, смещению отломков, сопутствующему повреждению мягких тканей и др.

Прежде всего переломы костей делят на 2 основные группы:

- травматические и

патологические.

Патологический перелом – это перелом измененной патологическим процессом кости (воспалительным, дистрофическим, диспластическим, опухолевым и др.). Он также возникает от одномоментного воздействия травмирующей силы, но сила эта может быть намного меньше той, которая необходима для возникновения перелома нормальной, здоровой кости.

Переломы делятся на:

- закрытые и

открытые (огнестрельные).

Открытый перелом качественно всегда отличается от закрытого, так как он бактериально загрязнен, такой перелом всегда может закончиться нагноением. Лечение открытых переломов представляет собой отдельный раздел травматологии.

Как закрытые переломы, так и открытые могут быть как со смещением отломков, так и без смещения их.

Переломы без смещения отломков (правильнее говорить – без клинически значимого смещения, так как какие-то микросмещения при переломах всегда имеют место) встречаются примерно у 1/3 больных.

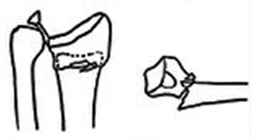

Виды смещения отломков:

- по ширине;

- по длине;

- под углом;

- ротационные;

комбинированные, когда одновременно отмечается 2 и больше видов смещения, например, по ширине и под утлом, по длине и ротационное и др.

В зависимости от причинного фактора, приведшего к смещению отломков, последние можно подразделить на 2 группы:

- первичные – от воздействия самой травмирующей силы (например, от удара тяжелым предметом);

вторичные – возникающие от воздействия на отломки тяги мышц.

По характеру излома различают переломы:

- поперечные ;

- косые ;

- оскольчатые ;

- винтообразные ;

- двойные ;

- раздробленные ;

- компрессионные ;

- вколоченные ;

отрывные.

Такое разделение переломов, в основу которого положена характеристика самого излома, его многообразие и качественные отличия, имеет важное практическое значение, так как каждый из названных видов имеет свои особенности механогенеза, то есть может возникнуть только при определенных воздействиях травмирующей силы на кость. Лечить каждый такой перелом нужно обязательно с учетом характера излома.

По локализации переломы принято делить (если речь идет о длинных трубчатых костях) на диафизарные, метафизарные и эпифизарные. К этому распределению примыкает деление всех переломов на внутрисуставные, околосуставные и внесуставные.

Клиническая практика требует выделения еще одной группы повреждений- переломо-вывихов, которые, как уже следует из названия, сочетают в себе перелом, локализующийся внутрисуставно или околосуставно, с вывихом в этом же суставе. Такое повреждение особенно сложно в диагностическом и лечебном плане и опасно для функции в прогностическом аспекте. Особенно частой локализацией переломо-вывихов являются локтевой, голеностопный суставы, несколько реже плечевой, луче – запястный, тазобедренный, Очень часто происходит сочетание вывиха позвонков с теми или другими переломами тел, дужек или отростков, особенно в шейном отделе позвоночника.

У детей при еще дифференцирующихся эпифизарных хрящах (зонах роста) плоскость излома кости может пройти через эпифизарный хрящ. Такие переломы называются эпифизеолизами.

Разъединение кости происходит, собственно, не через толщу самого росткового хряща, а по зоне прилегания этого хряща к метафизарном у отделу кости. Большей частью при смещениях эпифизарного отдела кости вместе с эпифизом происходит отрыв клиновидного участка метафиза. Такие повреждения именуют остеоэпифизеолизами .

К переломам следует отнести и такие повреждения кости, при которых нарушение ее целости происходит в виде надлома, трещины, вдавления, растрескивания.

Надлом – плоскость излома проходит не больше чем на половину диаметра трубчатой кости. Трещина – плоскость излома проходит больше чем на половину диаметра кости, но не доходит до конца ее, сохраняется перешеек неповрежденной костной ткани.

Вдавление наблюдается большей частью на костях черепа.

При растрескивании кость в различных направлениях пронизывается множественными трещинами, что обычно бывает при прямом массивном ударе.

Травма, вызвавшая перелом кости, одновременно приводит к нарушению целости надкостницы и мягких тканей: мышц, сосудов, нервов. Между отломками и в окружающие кость ткани изливается кровь.

Закрытый перелом кости представляет собой очаг повреждения с различными компонентами патологоанатомических изменений, среди которых собственно перелом кости представляет собой лишь один, хотя и ведущий, признак.

Особенно значительны повреждения и изменения при прямом механизме травмы: возможны обширные повреждения мягких тканей, вплоть до размозжения.

В костных отломках могут происходить структурные макро – и микроскопические изменения на значительном протяжении, что в целом сказывается в первую очередь на микроциркуляции в зоне перелома и проявляется развитием некротических и дистрофических процессов как в самой кости, так и в окружающих мягких тканях.

Заживление перелома

При переломе кости в зоне травмы возникает очаг ирритации, который приводит в действие механизмы препаративной регенерации- заживление костной раны (мозолеобразование).

Процесс заживления перелома протекает стадийно.

Вначале, в первые 3-4 дня, в зоне повреждения образуется первичная бластома – это первая, по сути, подготовительная стадия, во время которой формируется материальный запас для регенерата, мобилизуются окружающие поврежденный участок клеточные и тканевые ресурсы и включаются нервные и гуморальные звенья управления регенеративным процессом.

С момента усиленной дифференцировки клеток и их пролиферации, которая наступает в разных зонах регенерата в различное время, начинается вторая стадия репарации кости – фаза образования и дифференцировки тканевых структур (с 3-4-го дня по 12-15-й день после травмы). Недифференцированные клетки первичной бластомы обладают плюрипотентными свойствами, они являются полибластами и могут дифференцироваться и зависимости от ряда факторов как в остеобласты, так и фибробласты и хондробласты, которые приводят к преобладанию в регенерате рубцовой или хрящевой ткани.

С клинической точки зрения, не вдаваясь в тонкие биохимические процессы в зоне регенерации, можно выделить 3 основных фактора, определяющих направления репаративного процесса: 1) анатомическое сопоставление; 2) неподвижность отломков на весь период, необходимый для консолидации; 3) восстановление кровоснабжения в зоне перелома.

Оптимальное сочетание этих 3 условий приводит к первичному заживлению костной раны, к первичной непосредственной дифференцировке регенерата в костную ткань. Если же такого оптимального сочетания указанных факторов достичь по той или иной причине не удается, между отломками, кроме остеоидной ткани, накапливается фибробластическая и хондробластическая ткань (вторичное заживление).

Третья стадия процесса регенерации кости может быть названа стадией образования ангиогенных костных структур и минерализации, белковой основы регенерата. Эта стадия уже отчетливо выявляется рентгенологическими методами (с 12-15-го дня до 1-2 месяцев после травмы).

Четвертая стадия – стадия вторичной перестройки и восстановления исходной структуры кости. Длится она месяцами.

Патологические переломы

Патологическим принято называть перелом кости, пораженной каким-либо болезненным процессом и вследствие этого потерявшей свою прочность.

Для возникновения патологического перелома обычно не требуется воздействия значительной силы. Наиболее частыми причинами снижения прочности кости являются опухоли, дистрофические и диспластические процессы в ней (остеопороз, фиброзная или хрящевая дисплазия, дистрофическая костная киста, аневризмальная костная киста, врожденная ломкость костей, остеолиз и др. ). Клинические проявления патологического перелома отличаются несколько меньшей остротой и выраженностью по сравнению с травматическими переломами, значительные смещения отломков бывают редко.

Иногда патологический перелом является первым проявлением заболевания кости, о котором пи больной, ни его родственники до этого события ничего не знали. Рентгенография обязательна: с ее помощью уточняется характер изменений в костях, в том числе вид и характер перелома, степень смещения отломков,

Лечение большей частью консервативное. Остеосинтез не осуществляют из-за деструкции поврежденной кости. В последние годы появились предложения хирургическим путем резецировать локальный участок кости, пораженной патологическим процессом, сопоставить отломки и произвести остеосинтез одним из известных способов. Отдельные авторы допускают возможность образовавшийся дефект замещать аллотрансплантатом, не ожидая сращения отломков. По-видимому, такая тактика наиболее оправдана при метастазах злокачественной опухоли в кость, когда удается радикально убрать основной очаг. Процессы сращения кости при патологическом переломе протекают, как правило, без особых извращений в тот же срок, что и при травматическом переломе кости, исключая, естественно, злокачественный рост в кости.

Внутрисуставные переломы (общие сведения).

К внутрисуставным переломам относят переломы суставных концов костей на участке, ограниченном капсулой сустава. Проникновение излома в полость сустава, как правило, вовлекает в патологический процесс весь сустав в целом. При этом возникает гемартроз, повреждается суставной хрящ, капсула сустава, нередко при смещении отломков нарушается конгруэнтность суставных поверхностей, резко страдает функция сочленения. Контрактура и тугоподвижность в суставе – наиболее частые поздние осложнения внутрисуставных переломов.

Клиника, диагностика. Среди клинических признаков внутрисуставных переломов, помимо общих для всяких переломов признаков (боль, отечность тканей, подвижность отломков, нарушение функции), следует особо отметить деформацию сустава с нарушением взаимоотношения опознавательных точек (костных выступов), что свидетельствует о смещении отломков. Каждый из этих признаков может проявляться по-разному и в неодинаковой степени в зависимости от тяжести повреждения, степени смещения отломков, локализации перелома и многих других условий. Поэтому при установлении диагноза должен быть учтен весь комплекс клинических признаков в совокупности. Дифференцируют внутрисуставные переломы чаще всего с травматическими вывихами.

Рентгенодиагностика. Исключительно важное значение для диагностики внутрисуставных переломов имеет рентгеновский метод исследования. Как минимум производят рентгенографию поврежденного сустава в 2 проекциях. Для уточнения положения отломков и прохождения плоскости излома применяют также и тангенциальные проекции, специальные укладки, стерео- и томорентгенографию. Необходимость применять при внутрисуставных повреждениях дополнительные рентгеновские методы исследования объясняется диагностическими трудностями, особенно в детском возрасте и в таких сложных суставах, как, например, локтевой. Параллельное расположение плоскости излома замыкательной пластинке суставного конца кости, прохождение ее через эпифизарные или апофизарные зоны без значительного смещения отломков трудно выявить без дополнительных рентгеновских снимков.

Лечение. Внутрисуставной перелом – прежде всего повреждение сустава. Это положение накладывает отпечаток на все элементы врачебного действия: диагностику, лечение, профилактику осложнений и тяжелых последствий.

Выбирая метод лечения, нужно стремиться, чтобы в данных конкретно сложившихся условиях он позволил ограничиться наименьшим сроком фиксации поврежденного сустава.

Точная анатомическая адаптация отломков при переломах обеспечивает восстановление подвижности в суставе и предупреждает развитие деформирующего артроза. Лишь при многооскольчатых внутрисуставных переломах неизбежны незначительные «ступеньки» между отломками.

Ранние движения в суставе – залог восстановления подвижности в поврежденном сочленении. Поэтому врач не должен без надобности удлинять срок фиксации сустава гипсовой повязкой, если пришлось ее применить.

Из традиционных методов лечения внутрисуставных переломов чаще всего при смещениях отломков применяют оперативный. Операция позволяет анатомически сопоставить отломки и надежно скрепить их между собой винтами, специальными гвоздями, шпильками, спицами с опорными площадками и др.

Скелетное вытяжение, вытяжение с помощью дистракционных аппаратов также находит применение при лечении внутрисуставных повреждений со смещением отломков, которое можно устранить тягой по длине (Т- и У-образные чрезмыщелковые переломы плечевой кости, переломы шейки бедренной кости у детей, некоторые оскольчатые переломы верхнего и нижнего концов берцовых костей и др. ).

Гипсовую повязку как самостоятельный метод лечения внутрисуставных переломов можно применять только при переломах без смещения отломков.

Внутрисуставные переломы чрезвычайно многообразны. Каждое сочленение имеет свои особенности в отношении механизма повреждения, характера смещения отломков, последующих осложнений. В связи с этим для успешного их лечения необходимы конкретные знания данной патологии в каждом суставе.

Источник

Переломы дистального метафиза лучевой кости являются одной из наиболее распространённых травм в практике травматолога ортопеда. И как это часто бывает с часто встречающейся травмой, многие аспекты, как самого повреждения, так и методов лечения, остаются скрыты не только от пациентов, но и от практикующих врачей. По этой причине хочется отдельно рассмотреть эту проблему и разобрать её на реальных клинических примерах из нашей практики.

Этиология переломов луча в типичном месте.

В большинстве случаев это падение с опорой на выпрямленную руку, в случае молодых пациентов чаще встречается высокоэнергетическая травма, падение во время занятий спортом, с велосипедов или других катящихся девайсов, дорожно-транспортные происшествия. В случае пациентов старше 50 лет, особенно женщин, переломы дистального отдела луча чаще носят низкоэнергетический характер и происходят на фоне остеопороза. Низко-энергетические переломы дистального метаэпифиза лучевой кости являются показанием к проведению денситометрии и последующей консультации эндокринолога и значимо увеличивают риск последующих остеопоротических переломов.

Сопутствующие повреждения.

50% этих переломов являются внутрисуставными, могут сопровождаться повреждением дистального радиоульнарного сочленения, в 40 % случаев встречается повреждение триангулярного хряща, в 30% повреждение ладьевидно-полулунной связки, в 15% случаев полулунно-трёхгранной связки.

Классификация переломов луча в типичном месте.

Классификация Фернандеса (Fernandez)

Тип перелома в зависимости от механизма повреждения | Стабильность (риск вторичного смещения в гипсе) | Смещение | Рекомендованное лечение |

1 тип – простой разгибательный

| Стабильный, риск вторичного смещения небольшой. | 1)Без смещения 2)дорсальное смещение (перелом Коллиса) 3)Ладонное смещение (перелом смита) | 1)гипс 2) чрезкожная фиксация спицами 3) Внешний фиксатор |

2 тип, срезающий суставную поверхность

| Нестабильный, всегда происходит вторичное смещение | 1)ладонное 2)Комбинированное | 1) открытая репозиция. Внутренняя фиксация |

3 тип с компрессией суставной поверхности

| Может быть как стабильным так и нестабильным в зависимости от качества кости и количества фрагментов | Различные комбинации | При отсутсвии значительного смещения может быть консервативным. Открытая репозиция и Остеосинтез. Альтернативно – пины или Внеший фиксатор. . |

4 тип – отрыв связочных структур с вывихом лучезапястного сустава

| Очень редкий. Нестабильный | различные комбинации | Закрытое или открытое устранение. Внешний фиксатор. Фиксация костных фрагментов пинамивинтами |

5 тип – комбинированный, высокоэнергетическая травма

| Очень редкий Нестабильный | различные комбинации | Комбинированные закрытыйоткрытый метод 0000, |

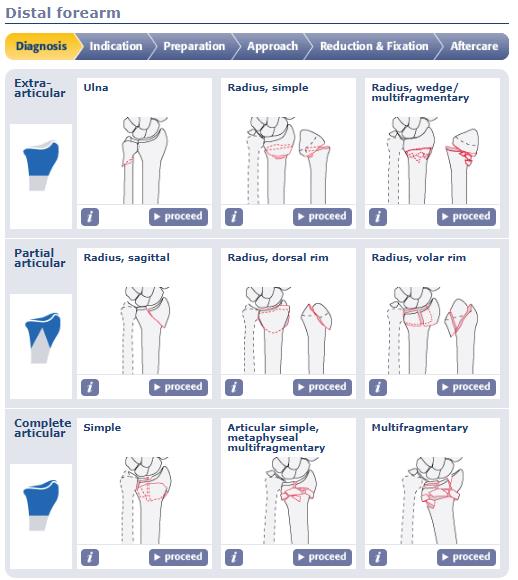

Ну и конечно же любимая всеми нами классификация АО.

Классификация АО очень подробная, внутри каждой группы, как правило, есть ещё 3 подгруппы, и в конечном счёте она охватывает практически всё возможное разнообразие переломов данной анатомической области.

Врачи амбулаторного звена часто склонны упрощать подход к лечению и зачастую даже не информируют пациентов о возможных осложнениях и функциональном результате. По этой причине первично крайне нестабильные переломы могут лечиться консервативно и срастаются в заведомо неправильном положении, что может послужить причиной развития артроза и стойкого ограничения функции конечности. Когда речь идёт о пожилом пациенте с низкими функциональными запросами это может быть приемлемо и даже желаемо, чтобы не подвергать человека ненужным операционным рискам ради получения результата который не сильно нужен в этой категории больных. Но когда речь идёт о молодых пациентах, которым предстоит долгая трудовая жизнь, занятия спортом и многое другое, то выбор тактики для получения оптимального результата становится принципиально важен.

Хорошие результаты лечения зависят от многих факторов: 1) восстановление суставной поверхности 2) восстановление нормальных анатомических взаимоотношений 3) ранние движения в суставах кисти и лучезапястном суставе.

Соблюдения этих принципов можно достичь как консервативно, так и оперативно, но консервативное лечение имеет целый ряд ограничений.

Показаниями для консервативного лечения являются экстраартикулярные (внесуставные) переломы, с укорочением не более 5 мм и угловой деформацией не более 20 градусов. Такие переломы можно стабилизировать в гипсовой повязке и для них не характерно вторичное смещение. Все остальные типы переломов (а их большинство) склонны к вторичному смещению в гипсе, и множественные перегипсовки не исправят положения. Конечно если пациент твёрдо решил отказаться от операции несмотря на возможные осложнения, то лечение проводится методом гипсовой иммобилизации.

Хирургические методы включают 1)закрытую репозицию и чрезкожную фиксацию спицами, 2) закрытуюминимально открытую репозицию и остеосинтез с использованием внешних фиксаторов 3) открытая репозиция и накостный остеосинтез с использованием пластин и винтов.

Показаниями для хирургического лечения являются противопоказания для консервативного: укорочение более 5 мм, угловая деформация более 20 градусов, внутрисуставные переломы, многооскольчатые переломы с дефектами ладонной или тыльной кортикальной пластинок.

Консервативное лечение переломов луча в типичном месте.

Гипсовая иммобилизация на срок от 4 до 6 недель в зависимости от морфологии перелома, возраста пациента, наличияотсутсвия остеопороза. При простых переломах дистального отдела лучевой кости когда гипсовая иммобилизаия обеспечивает адекватную стабильность уже через 4 недели можно приступить к разработке активных движений в лучезапястном суставе. Когда гипсовая иммобилизация используется для лечения оскольчатых, нестабильных, внутрисуставных переломов как вынужденная мера, например при отказе от операции, иммобилизация должна быть более длительной, так как имеется риск несращения перелома и формирования ложного сустава.

В случае если при первой репозиции не удалось добиться нормального положения отломков такой перелом скорее всего сместится в последующем.

К возможным осложнениям гипсовой иммобилизации стоит отнести острый синдром карпального тоннеля, комплексный регионарный болевой синдром (когда гипсовая иммобилизация накладывается на фоне выраженного отёка).

Хирургическое лечение переломов луча в типичном месте.

Закрытая репозиция и чрескожная фиксация спицами.

Может удерживать репозицию в саггитальном плане и по длине при сохранной кортикальной пластинке по ладонной поверхности. При оскольчатом переломе и смятии кости по ладонному кортексу репозицию удержать не может.

Используется техника Капанджи (Kapandji) и техника Рейхак (Rayhack) при которой репозиция производится под артроскопическим контролем.

82-90 % отличных результатов когда используется по показаниям.

Наружная фиксация.

Если используется только наружный фиксатор невозможно восстановить нормальную ладонную ангуляцию суставной поверхности.

По этой причине часто используется в комбинации с пинами, спицами и в ряде случаев с пластинами.

Внешний фиксатор использует для стабилизации перелома лигаментотаксис. Ставить пины внешнего фиксатора на лучевой кости лучше под прямым контролем зрения чтобы избежать повреждения поверхностной ветви лучевого нерва. При создании дистракции не следует «перерастягивать» сустав, суставная щель не должна быть более 5 мм. Также не стоит избыточно отводить кисть в локтевую и ладонную сторону так как при оскольчатом повреждении ладонного кортекса это всё равно не позволит поставить суставную поверхность под правильным углом.

Время иммобилизации не должно превышать 8 недель и наружный фиксатор не должен мешать ранним движениям всеми пальцами.

Осложнения внешнего фиксатора: 1) возможно несращение преелома из-за недостаточной стабильности, 2) тугоподвижность лучезапястного сустава и снижение силы хвата 3) инфекция в месте введения пинов 4) рефлекторная симпатическая дистрофия 5) ятрогенное повреждение поверхностного лучевого нерва 6) нейропатия срединного нерва

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией.

Смещение суставной поверхности более 2 мм, переломы типа Бартона (Barton) Смятие кортекса по ладонной поверхности, «вдавленные» переломы суставной поверхности.

Хирургическая техника.

В настоящее время предпочтение отдаётся волярным пластинам. Современные пластины имеют малую толщину, предизогнуты согласно нормальной анатомии, блокируемые винты позволяют добиться стабильной фиксации даже в тяжёлых случаях, когда имеется дефект кости в метафизарной зоне и эпифиз представлен тонкой полоской кости.

Для профилактики КРБС (комплексного регионарного болевого синдрома) в настоящее время рекомендуется использовать Витамин С по 200 мг ежедневно на протяжении 45 дней после травмы.

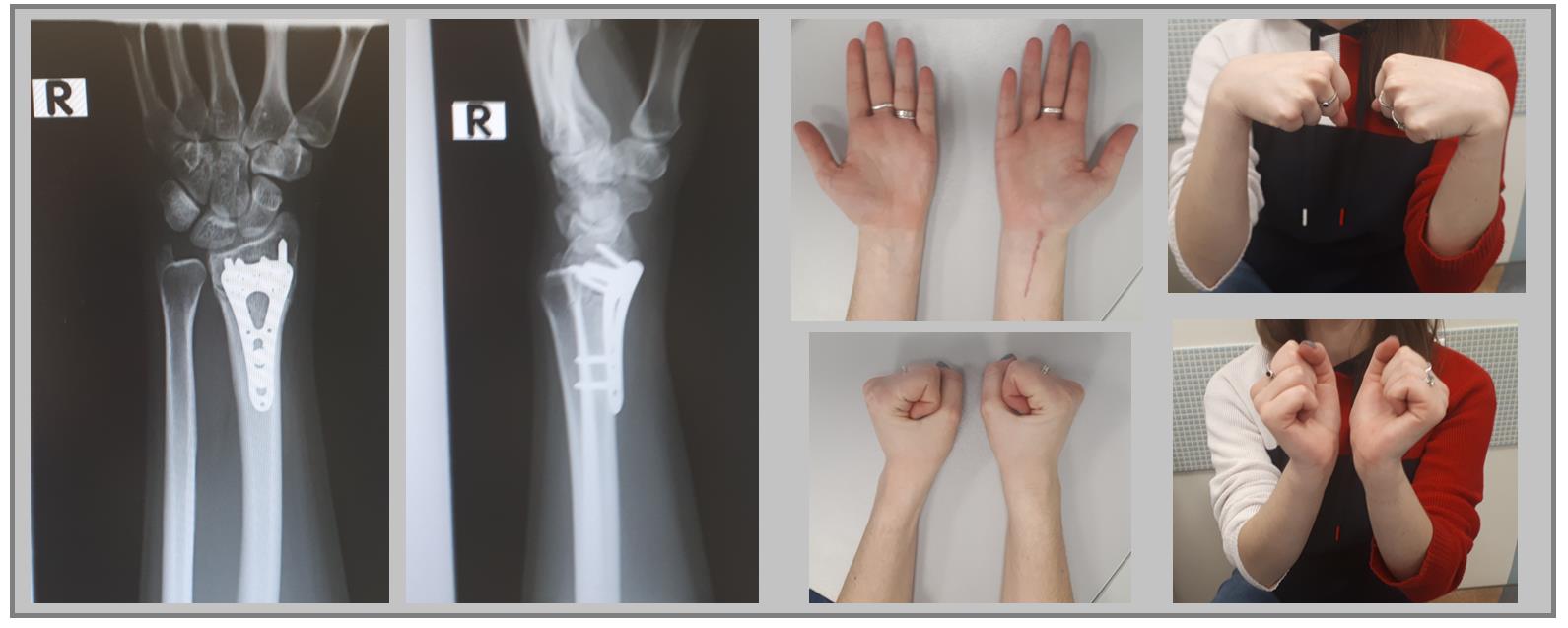

Клинический пример лечения перелома дистального метафиза лучевой кости при помощи открытой репозиции и остеосинтеза пластиной.

Пример 1.

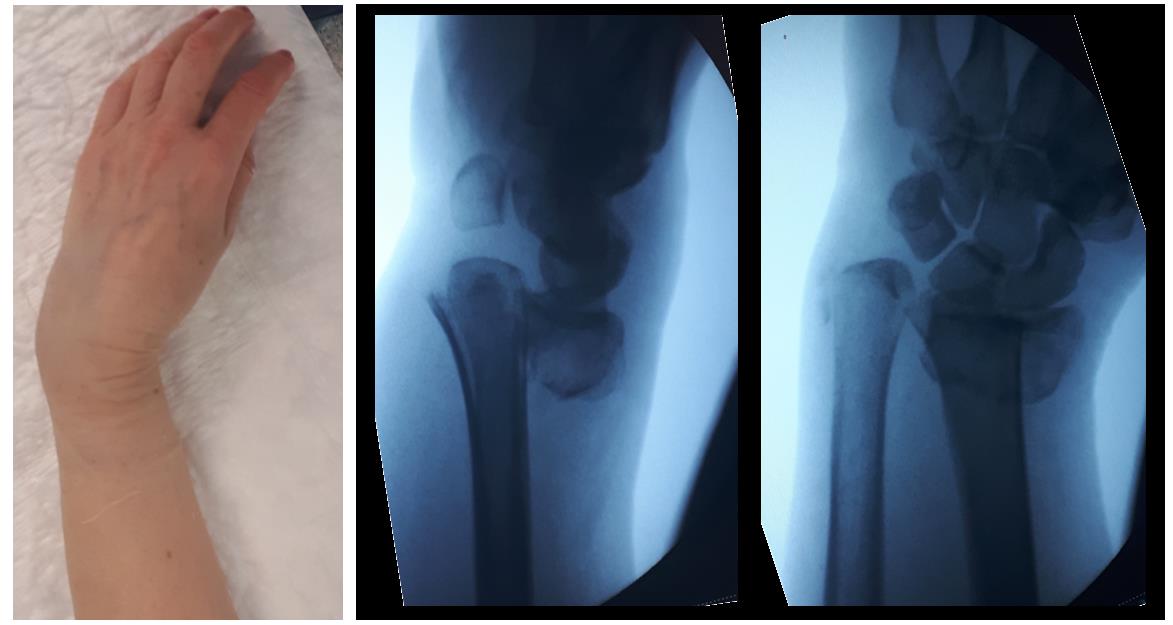

Пациентка М 65 лет, травма в результате падения на улице с опорой на кисть. В анамнезе множественные переломы, миеломная болезнь в стадии ремиссии (7 лет). После падения обратилась в РТП где ей была наложена гипсовая повязка. По какой то причине репозиция не производилась. После обращения в нашу клинику госпитализирована для оперативного лечения.

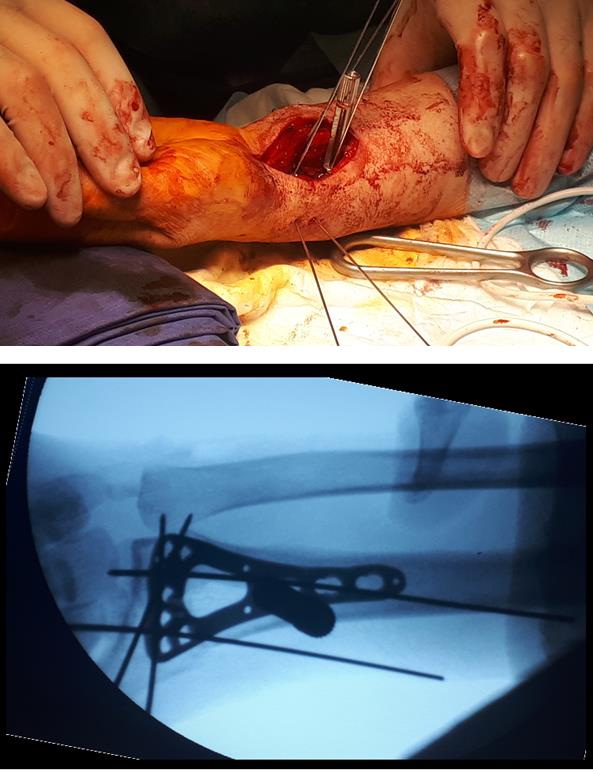

Внешний вид конечности после снятия гипсовой повязки. Рентгенограммы выполненные при помощи ЭОП на операционном столе выявили полное смещение всего дистального метафиза лучевой кости к тылу на целый поперечник.

Когда имеешь дело с таким переломом на фоне остеопороза становится ясно, что в метафизарной зоне будет «каша» из множества мелких отломков, и что суставная поверхность будет расколота минимум на 3 части.

В такой ситуации требуется надёжная фиксация при помощи пластины с угловой стабильностью, так как риск вторичного смещения в гипсовой повязке крайне высокий. При отказе от операции возможно лечение методом гипсовой иммобилизации, при этом перелом срастётся с небольшим смещением, но в функциональном плане рука будет работать удовлетворительно. По этой причине у пожилых пациентов с низкими функциональными запросами лечение может проводится методом гипсовой иммобилизации.

Но наша пациентка хотела максимального восстановления функции, силы хвата, амплитуды движений и нормальных анатомических взаимоотношений своей конечности, по этой причине было принято решение о выполнении операции.

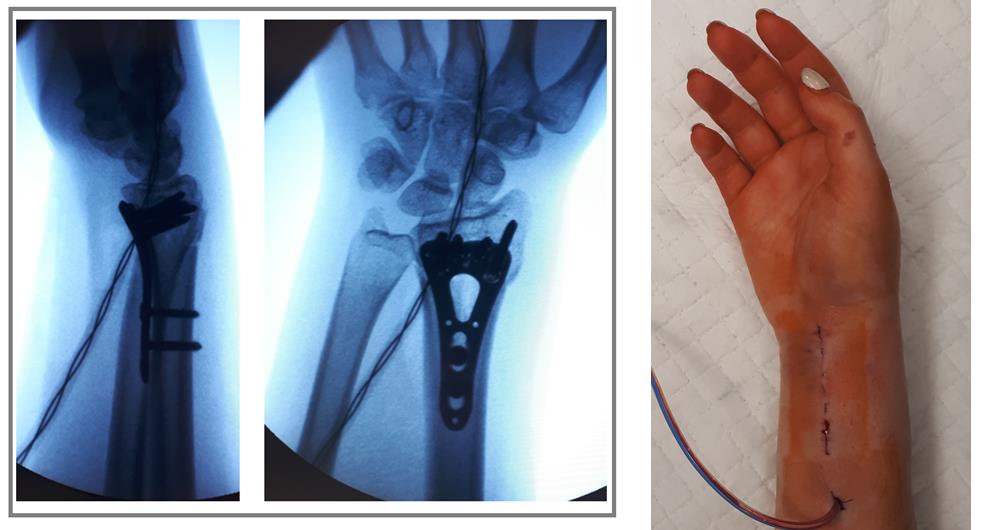

Интраоперационно под контролем ЭОП произведена закрытая репозиция перелома.

После репозиции на рентгенограммах отчётливо виден многоооскольчатый, нестабильный характер перелома.

Произведён доступ к месту перелома по ладонной поверхности предплечья. При ревизии выявлено множество мелких осколков в метафизарной области по волярному кортексу. Произведена открытая репозиция перелома, временная фиксация спицами. Накостно уложена пластина VA-LCP™ Two-Column Distal Radius Plate

После рентгенконтроля производится введение блокируемых винтов диаметром 2,4 или 2,7 мм.

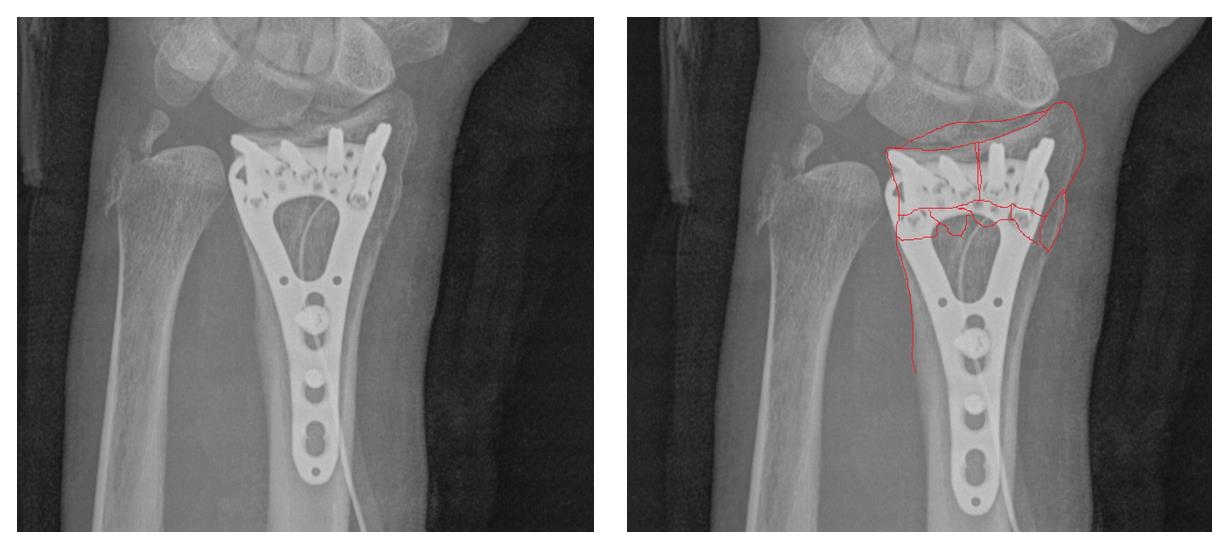

Данная пластина отлично подходит для фиксации оскольчатых переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, однако в ряде случаев, когда перелом располагается более дистально, предпочтительнее использовать пластину другой конструкции (Volar rim).

Окончательный остеосинтез после проведения всех винтов выглядит на рентгенограмме примерно так. На левой части рисунка схематично отображено расположение фрагментов кости, фиксированных пластиной.

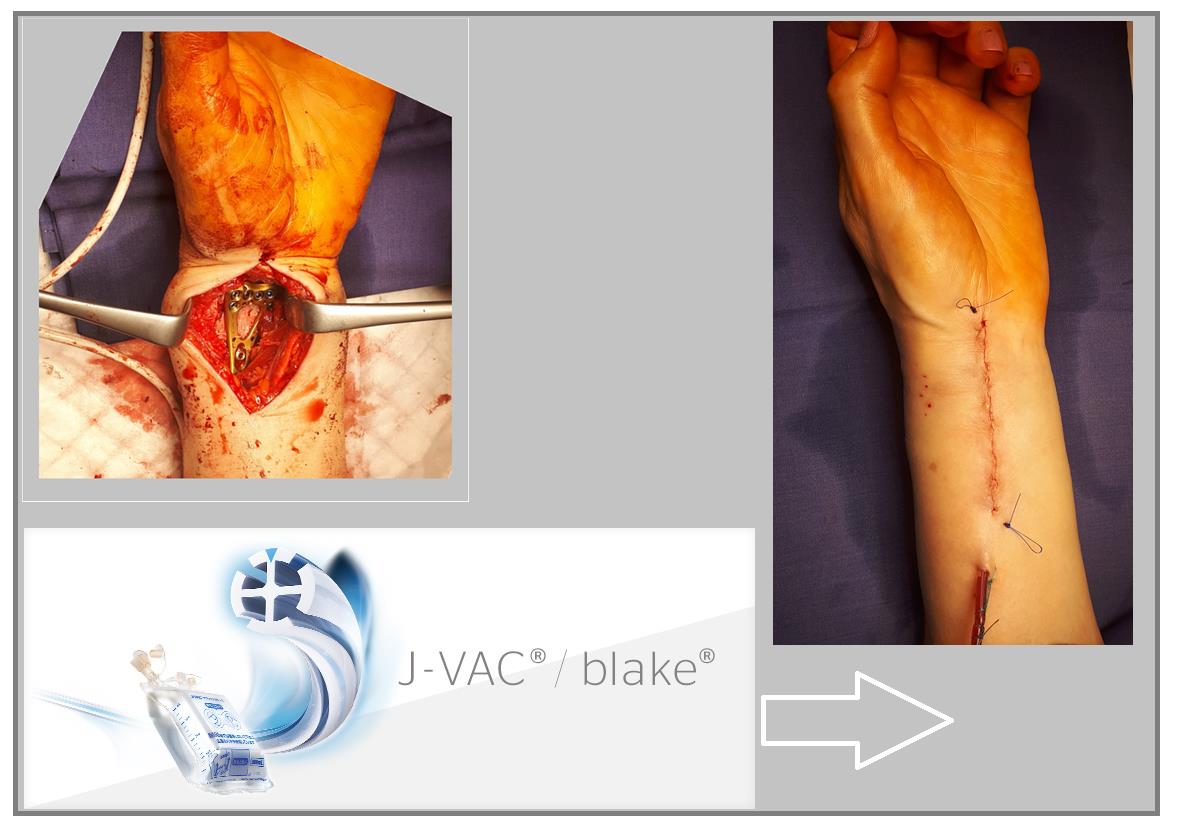

В случаях оскольчатых переломов дистального метафиза лучевой кости со значительным смещением рекомендуется использовать активный вакуумный дренаж. Это позволяет снизить давление в сгибательном компартменте, уменьшает отёк и пропитывание тканей кровью, и предотвращает развитие КРБС (комплексного регионарного болевого синдрома). Также для профилактики КРБС рекомендуется использование витамина С в дозе 200 мгсут до 45 дней после травмы. Локальная криотерапия, хивамат, магнит, возвышенное положение конечности, способствуют уменьшению отёка и позволяют раньше приступить к реабилитационным мероприятиям.

Функция конечности через 3 недели после остеосинтеза.

В более простых случаях, когда суставная поверхность представлена одним большим фрагментом кости, фиксация LCP пластиной настолько надежная и стабильная, что позволяет начать активную разработку движений уже на следующий день после операции, и использовать руку для бытовых нужд уже через 2 недели после операции.

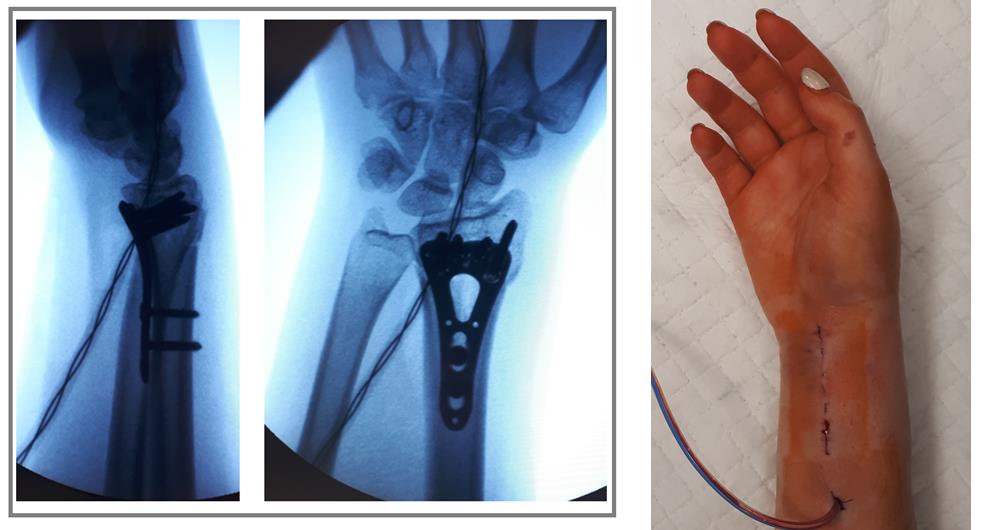

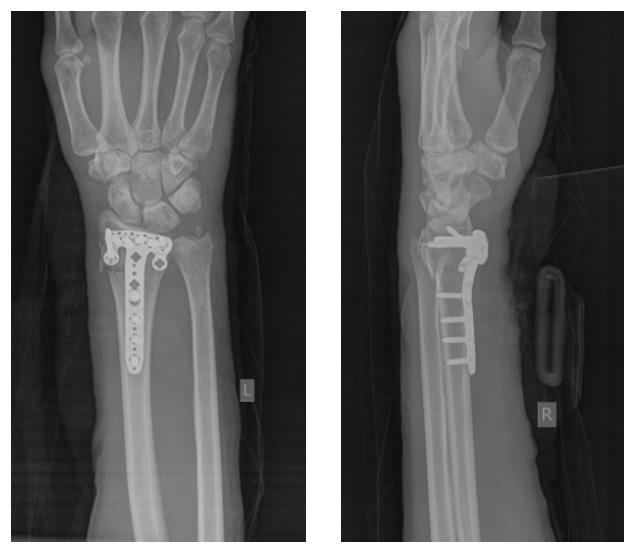

Например у Пациентки А, 24 лет, операция выполнена по поводу относительно простого перелома дистального метаэпифиза лучевой кости с угловым смещением к тылу на 30 градусов и укорочением лучевой кости на 7 мм. Учитывая молодой возраст и высокие функциональные запросы принято решение о выполнении остеосинтеза. Учитывая сохранность волярного кортекса использована пластина меньшего размера, которая установлена более проксимально, с целью максимального сохранения кровоснабжения эпифиза лучевой кости.

Через 6 недель наблюдается рентгенологическое сращение перелома. Функция конечности к этому времени уже практически полностью восстановлена.

В случае дистальных переломов, расположенных ближе к лучезапястному суставу, может возникнуть необходимость расположить пластинку ближе к суставной поверхности. Для этого лучше использовать специальную пластинку VA-LCP™ Volar Rim Distal Radius Plate.

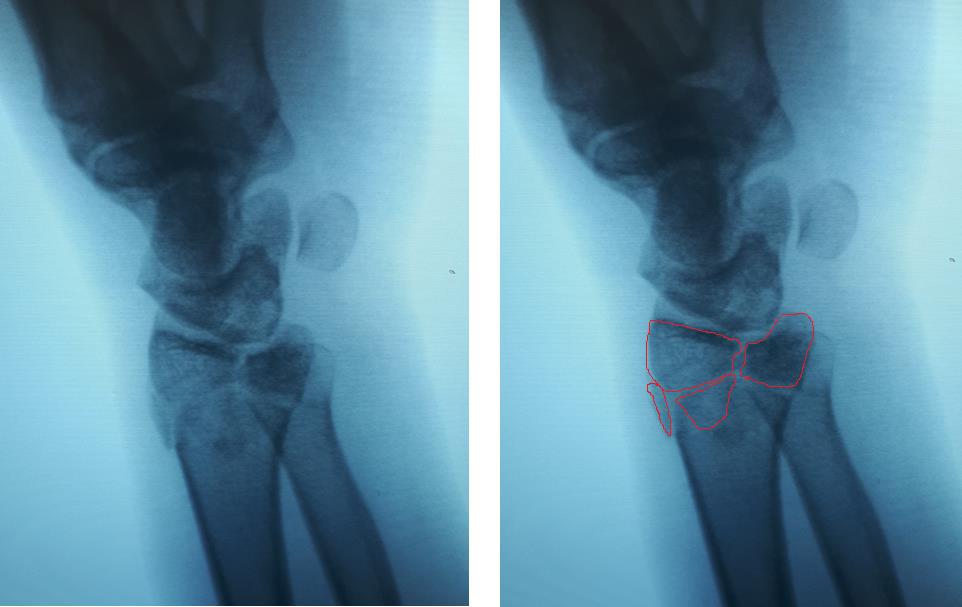

Клинический пример. Пациентка С. 36 лет, травма при падении во время матча по большому тенису, получила закрытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости с большим количеством мелких фрагментов в метафизарной зоне.

На 7 сутки после получения травмы пациентка обратилась в Клинику К+31, учитывая нестабильный характер перелома предложено оперативное вмешательство. Для остеосинтеза использована пластина VA-LCP™ Volar Rim Distal Radius Plate.

Такая фиксация даже при таких тяжёлых дистальных переломах позволяет начать раннюю активизацию, занятия лечебной физкультурой в кратчайшие сроки после операции. Для профилактики КРБС при тяжёлых оскольчатых переломах рекомендуется использование витамина С в дозе 200 мг в сутки до 45 дней после травмы, возвышенное положение конечности в покое, хивамат, гипербарическая оксигенация, использование таких препаратов как актовегин и трентал.

Источник