Смещение отломков при переломе диафиза бедра

Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечениеДиафиз бедренной кости имеет протяженность от уровня, находящегося на 5 см дистальнее малого вертела, до точки, расположенной на 6 см проксимальнее бугорка, к которому прикрепляется приводящая мышца. Диафиз бедра представляет собой крепкую кость с прекрасным кровоснабжением и, следовательно, хорошей способностью к заживлению. Диафизарные переломы наиболее характерны для детей и подростков. Разгибательная мускулатура, окружающая диафиз, часто служит причиной смещения фрагментов. Мышцы наружной поверхности, прикрепляющиеся к большому вертелу, могут привести к абдукционной деформации, в то время как мышцы, крепящиеся к малому вертелу (подвздошно-поясничная), приводят к наружной ротационно-сгибательной деформации в случае перелома проксимального отдела диафиза бедра. При переломах в средней трети диафиза наблюдается варусная деформация вследствие тяги внутреннего аддуктора, которому оказывают сопротивление наружная группа мышц бедра и широкая фасция.

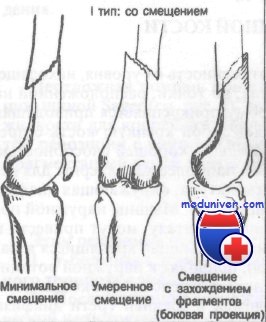

Раньше летальность при переломах диафиза бедра достигала 50%, главным образом из-за длительного пребывания больного в постели. Современное лечение с использованием пластин или интрамедуллярных стержней позволяет рано поднимать больных. Сопутствующие повреждения седалищного нерва при этих переломах наблюдаются редко, благодаря защитному футляру окружающей мускулатуры. Переломы диафиза бедра классифицируют по трем типам: Переломы диафиза бедра обычно являются следствием воздействия значительной травмирующей силы, например при прямом ударе или непрямой передаче силы через согнутое колено.

Больной жалуется на сильную боль в поврежденной конечности, и, как правило, наблюдается заметная деформация последней. Конечность может быть укорочена и при ее движении отмечается крепитация. Бедро может быть отечным и напряженным вследствие кровоизлияния и образования гематомы. Повреждения артерии наблюдаются редко, но вероятность этого следует исключить при первичном обследовании. Повреждение сосудов при переломе диафиза бедренной кости следует заподозрить при: Переломы диафиза бедра обычно являются результатом действия значительной силы. Им могут сопутствовать другие переломы на стороне повреждения, вывихи, повреждения связок и мягких тканей тазобедренного и коленного суставов. Переломы могут сопровождаться ушибами и разрывами мышц в острой стадии с появлением гематомы, а впоследствии с развитием оссифицирующего миозита. Из-за значительной повреждающей силы у многих больных имеются множественные повреждения, требующие тщательного систематического первичного обследования. Переломы диафиза бедра сопровождаются массивным кровотечением, при котором в среднем кровопотеря составляет до 1000 мл.

Лечение перелома диафиза бедренной костиНеотложное лечение этих больных должно начинаться сразу же, как заподозрен перелом. Конечность должна быть иммобилизована накожной тракционной шиной, шиной Томаса, шиной Хейра или шиной Sager. Это устройство обеспечивает достаточную иммобилизацию и дистракцию при первичной репозиции. Показаны раннее направление к ортопеду, госпитализация и восполнение кровопотери. Методом лечения переломов I типа является интрамедуллярный остеосинтез, хотя о сроках его применения мнения разноречивы. Некоторые хирурги рекомендуют немедленную операцию, другие предпочитают сначала вытяжение и лишь при безуспешности последнего хирургическое вмешательство. При лечении оскольчатых переломов также нет единой тактики: оно зависит от степени фрагментации и локализации перелома. Переломы проксимального или дистального отдела обычно требуют продолжительного скелетного вытяжения, в то время как незначительные оскольчатые переломы излечиваются внутренней фиксацией или иммобилизацией в ортопедическом аппарате. Больные в возрасте старше 65 лет умирают в три раза чаще при открытом, чем при закрытом лечении переломов этого типа.

Осложнения перелома диафиза бедренной костиПереломам диафиза бедра сопутствует несколько серьезных осложнений. 4. Послеоперационными осложнениями являются поломка гвоздей, пластин или развитие инфекции. – Также рекомендуем “Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение” Оглавление темы “Переломы бедра, костей голени”:

|

Источник

Перелом диафиза бедренной кости – достаточно распространенная травма. Повреждение данной части скелета – всегда тяжелый, способный привести к ряду неблагоприятных последствий недуг. Поэтому перелом необходимо лечить грамотно и своевременно.

Причины и классификация

Диафизарные переломы костной ткани бедра в большинстве случаев возникают при воздействии чрезмерной силы механического характера. В ситуации прямой травмы области бедренной кости отмечается существенное травмирующее воздействие на нижнюю конечность, что приводит к осколочным и поперечным повреждениям.

Получить травму можно в результате чрезмерного сдавливания, дорожно-транспортного происшествия, после падения с большой высоты, при прямом ударе и т.д. При переломе диафиза кости повреждается определенный участок, нарушается его целостность.

В верхней трети

Если повреждается верхняя треть бедра, дистальный отломок сгибается, отводится в сторону, на него оказывают воздействие ягодичные мышцы. При данном переломе отмечается смещение периферического отломка кости вверх и к центру. В результате между остатками костной ткани формируется фронтальный угол.

В средней трети

Когда повреждена средняя треть бедра, происходит отклонение центрального отломка вбок и вперед. Проксимальный отломок при данном виде травмы смещается назад и внутрь, а дистальный – к внешней стороне, образуя, таким образом, вальгусную деформацию кости.

В нижней трети

При переломах нижней трети бедренной кости, надмыщелков отмечается ярко выраженное смещение отломков.

В этом случае при травме дистальный остаток сдвигается назад, а проксимальный – вперед. Данные повреждения могут сопровождаться травмированием мягких тканей, подколенных артерий, возможно также сжатие сосудисто-нервных пучков ноги.

Диафизарные переломы подразделяются на следующие категории:

- Открытые – с сопутствующим повреждением кожных покровов, наличием раневой поверхности, в которой могут быть видны фрагменты кости.

- Закрытые – без нарушения целостности кожи травмированной конечности.

Переломы диафиза бедра всегда сопровождаются смещением, которое может отличаться в зависимости от степени и области локализации. Грамотная диагностика позволяет определить эти факторы, что очень важно для выработки оптимальной лечебной тактики.

Симптомы и диагностика

Диафизарные переломы кости бедра сопровождаются следующей клинической картиной:

- ярко выраженный болевой синдром;

- отечность;

- подкожные кровоизлияния, гематомы;

- нарушение двигательной функции;

- кровотечение;

- гемартрозы;

- невозможность встать и опереться на прямую ногу;

- суставная деформация;

- утрата опороспособности травмированной нижней конечности.

Сильные боли и кровопотери (в особенности при открытой травме) могут стать причиной развития шокового состояния у потерпевшего. В такой ситуации человек бледнеет, у него учащается пульс, падают показатели артериального давления, возможен обморок.

Со смещением

Такие переломы поврежденной бедренной кости легко диагностируются специалистами благодаря специфической, ярко выраженной симптоматике. У пациентов наблюдаются следующие признаки:

- острая, резкая боль;

- деформация конечности;

- утрата двигательной активности.

Сильные болезненные ощущения возникают у больного при пальпации, попытках встать на ногу, нарушаются функции тазобедренного сустава.

Повреждение подколенной артерии сопровождается острым нарушением процессов кровообращения. На данное осложнение указывают такие клинические признаки, как побледнение кожных покровов ноги, отсутствие пульсации, снижение показателей чувствительности.

Без смещения

При переломе кости без сопутствующего смещения основные симптомы – это болевой синдром и отсутствие возможности активно двигать ногой. Болезненные ощущения усиливаются при пальпации, постукивании, давлении на пяточную область.

Комплексная диагностика предполагает общий осмотр пострадавшего, изучение клинической картины и результатов собранного анамнеза, применение методов пальпации. После этого пациенту назначается рентгенографическое исследование, позволяющее точно определить степень и локализацию перелома кости.

На основании полученных результатов диагностики специалист-травматолог разрабатывает оптимальный и максимально эффективный для конкретного клинического случая терапевтический курс.

Первая помощь

При переломе диафиза кости бедра очень важно оказать пациенту грамотную, своевременную первую помощь. В первую очередь необходимо обеспечить потерпевшему абсолютный покой, обездвижить травмированную конечность.

Для предотвращения развития болевого шока или при первых его признаках дать человеку таблетку обезболивающего препарата. Уменьшить болевой синдром, снизить отечность и подкожные кровоизлияния поможет грелка со льдом или холодный компресс, приложенные к месту перелома.

На следующем этапе проводится транспортная иммобилизация – поврежденную ногу фиксируют шиной в правильном анатомическом положении. Приспособление накладывается от нижней части голени до области лопатки.

После указанных мер первой помощи необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в лечебное учреждение и передать в руки квалифицированных специалистов.

Способы лечения

Лечение переломов диафиза в районе бедренной кости во многом зависит от типа повреждения, локализации, наличия смещения и других сопутствующих осложнений. Терапевтический курс врач разрабатывает индивидуально, основываясь на результатах предварительно проведенной диагностики.

Без смещения

С переломами бедренной кости без смещения доктора борются преимущественно методами консервативной терапии. Травмированная конечность иммобилизуется при помощи гипсовой повязки.

Продолжительность лечебного курса составляет не менее 2–2,5 месяцев. Точные сроки устанавливаются индивидуально.

Переломы с поперечной и зазубрено-поперечной плоскостью

Данного рода травмирования предполагают консервативные терапевтические методики. Обломки кости сопоставляются вручную открытым путем, после чего проводится иммобилизация с использованием гипсовой повязки.

При наличии определенных проблем со здоровьем, а также лицам возрастной категории старше 60 лет длительная иммобилизация может быть противопоказана.

В таких случаях пациентам рекомендуется остеосинтез (соединение костей) с использованием аппаратов внешней фиксации. Доктора часто отдают предпочтение репозиции с применением внутрикостного гвоздя – малоинвазивной процедуре, характеризующейся высокими показателями эффективности.

Со смещением отломков

Переломы диафиза кости бедра с сопутствующим смещением – сложный клинический случай. Противопоказаниями для репозиции выступают косые и винтовые виды травм, отсутствие внедрения мягких тканевых структур между костными фрагментами. В таких ситуациях лечение проводится при помощи скелетного вытяжения. Может быть рекомендовано использование специальных аппаратов, предназначенных для внешней (наружной) фиксации.

Со смещением и интерпозицией

Данные виды переломов лечатся хирургическим путем. Костные обломки сопоставляются хирургами вручную. После этого для максимально надежной фиксации применяются методы внутрикостного остеосинтеза, компрессионные пластинки.

Оперативное лечение

Хирургия при переломе диафиза кости бедра – достаточно сложная операция, которая проводится под действием общей анестезии. Специалисты контролируют процесс сопоставления костных отломков при помощи рентгенографии. Фиксация осуществляется благодаря специальному внутрикостному стержню.

После наложения швов на сутки ставится дренаж, затем конечность фиксируется при помощи специальной шины. Штифт удаляется чрез год после проведенного хирургического вмешательства при условии положительной динамики, без проявлений характерных осложнений.

Реабилитация

Восстановление при травмах диафиза бедренной кости носит профилактический характер, направленный на предупреждение осложнений со стороны бронхолегочной и пищеварительной системы, нарушений процессов кровообращения вследствие длительной иммобилизации.

Для этих целей пациентам в реабилитационно-восстановительном периоде, уже начиная с первой недели, назначаются следующие методики:

- занятия лечебной физкультурой;

- физиотерапевтические процедуры;

- массажи.

Упражнения для лечебной гимнастики, их продолжительность, степень физической активности на определенном этапе доктор определяет в индивидуальном порядке.

Ходьба и частичная нагрузка на травмированную конечность разрешается спустя 2–3 недели после получения перелома. Сроки реабилитационного периода составляют от 1 месяца в зависимости от тяжести повреждения. Работоспособность пациента восстанавливается спустя 2–3 месяца.

Осложнения перелома диафиза

Диафизарные травмирования при отсутствии своевременной терапии и грамотной реабилитации могут привести к большому количеству осложнений. Часто на фоне продолжительного нахождения в обездвиженном положении у больных развиваются такие сопутствующие заболевания, как пневмонии застойного характера, сердечная недостаточность, пролежни.

Специалисты выделяют и другие возможные осложнения:

- неправильное сращение перелома;

- стойкая деформация конечности;

- нарушение двигательной активности вплоть до полной инвалидности больного.

При проведении хирургического вмешательства существует вероятность таких неблагоприятных последствий, как сепсис, тромбозы, нарушение функций малоберцового нерва.

Переломы диафиза бедра – серьезная травма, которой в наибольшей степени подвержены люди молодого возраста. Данный вид повреждения сопровождается сильными болями и нарушением основных функций конечности. Однако при своевременном обращении к специалисту и должном лечении с последующей реабилитацией можно добиться полного сращения перелома и избежать нежелательных последствий.

Источник

В связи с некоторыми особенностями смещения отломков при переломе бедренной кости на разных уровнях различают перелом диафиза бедра в верхней, средней и нижней трети.

Характер смещения отломков зависит от многих причин. Значительная роль в механизме смещения отломков отводится тяге мышц. При нарушении целости кости смещение костных отломков бедра может происходить по ширине, длине, под углом и по периферии. Однако в ряде случаев выявлены характерные типы смещений отломков в связи с уровнем перелома. Так, при переломах в верхней трети бедра образуется смещение отломков под углом, открытым кнутри. Происходит это под влиянием ретракции (сокращения) мышц. Ретракция пояснично-подвздошной мышцы подтягивает проксимальный отломок бедра кпереди, а средняя и малая ягодичные мышцы — кнаружи. В то же время дистальный отломок смещается кнутри под действием тяги приводящих мышц (рис. 62). Появляется типичная деформация в виде «галифе».

При переломах бедра в нижней трети дистальный отломок под влиянием тяги икроножных мышц смещается кзади, при этом чем короче дистальный отломок, тем в большей степени выражено это смещение. Известны случаи, когда резкое смещение дистального отломка бедра приводит к сдавлению сосудисто-нервного пучка в подколенной ямке.

Симптомы. Клиническая симптоматика во многом определяется механизмом травмы, уровнем и характером перелома.

Рис. 62. Смещение отломков бедра. а — смещение под углом, открытым кнутри, при переломе бедра в верхней трети; б — смещение по ширине и по длине при переломе бедра в средней трети; в — смещение дистального отломка кзади при переломе бедра в нижней трети; г — эпифизеолиз дистального эпифиза бедра со смещением отломков.

Диагноз перелома ставится без больших затруднений, так как обычно эти переломы сопровождаются смещением отломков.

Жалобы на боли в месте перелома как в покое, так и особенно при попытке Движения ногой. При осмотре определяется деформация на месте перелома, наружная ротация дистального отдела конечности, укорочение бедра за счет смещения отломков по длине и под углом.

При пальпации на месте перелома определяется резкая болезненность, деформация, патологическая подвижность, иногда прощупывается конец одного из отломков. Так как не исключена возможность повреждения сосудисто-нервного пучка, при обследовании больного необходимо проверить пульс на периферических сосудах.

Для окончательного уточнения характера перелома и степени смещения отломков необходимо произвести рентгенографию бедра в двух проекциях.

Первая помощь. Больному производят обезболивание путем подкожной инъекции 1 мл 1 % раствора морфина. Конечность фиксируют шиной Дитерихса.

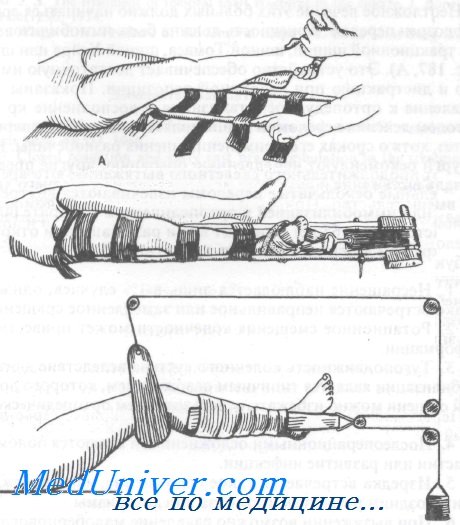

Лечение. При поступлении больного в стационар ему подкожно вводят морфин, применяют сердечные средства, обезболивают место перелома введением 20— 30 мл 2% раствора новокаина. В дальнейшем в зависимости от характера перелома проводится лечение методом скелетного вытяжения или остеосинтез.

Спица или клемма проводится за дистальный отдел бедра или через бугристость большеберцовой кости. На голень накладывают клеевое вытяжение. Вытяжение осуществляется «а шине ЦИТО с блоками либо на ортопедической кровати с комплектом балканских рам со специальными штангами и блоками, которые укрепляются на кровати. Нужное положение конечности придается благодаря применению специальных ортопедических подушек, противоулора, подвешивающих петель и др. (рис. 63). При вправлении методом вытяжения необходимо руководствоваться общим правилом вправления переломов, устанавливая периферический отломок в оси проксимального. Для этого при переломах бедра в верхней трети голень и дистальный отдел бедра устанавливаются в положении отведения от средней линии под углом 120—130°. Нога согнута в коленном и тазобедренном суставах под углом 140°. Это среднефизиологическое положение конечности, при котором наступает максимальное расслабление мускулатуры, что весьма важно для облегчения процесса сопоставления отломков.

Рис. 63. Система скелетного вытяжения при лечении переломов бедра в средней трети.

При переломах бедра в нижней трети дистальный отломок смещается кзади. Для того чтобы установить его в оси проксимального отломка, необходимо согнуть ногу в коленном суставе до угла 60—70°, что приводит к расслаблению икроножной мышцы, которая удерживает нижний конец бедра в этом положении. При переломе бедра в средней трети ноге придают среднее положение по отношению к дистальной линии. При вправлении перелома бедра методом скелетного вытяжения сопоставление отломков достигается постепенным наращиванием грузов до 9—10 кг. Вытяжением устраняется смещение отломков по длине. Угловые же и поперечные смещения устраняются системой вправляющих петель.

Обычно вправление отломков достигается в течение

2—3—4 дней. Затем грузы уменьшают до 4—5 кг. Скелетное вытяжение осуществляют в течение 5—6 нед, после чего накладывают клеевое вытяжение на бедро (3 кг) и на голень (2 кг).

Через 2,5 мес после перелома больному разрешается ходить с помощью костылей вначале без нагрузки, а через 3 мес — с дозированной нагрузкой.

Лечение методом скелетного вытяжения позволяет в ранние сроки после травмы проводить лечебную физкультуру для голеностопного, а затем и коленного сустава, массаж мышц, физиотерапевтические процедуры. Все это не только сказывается благоприятно на восстановлении функции коленного и тазобедренного сустава, но и оказывает стимулирующее влияние на заживление переломов.

Лечению методом скелетного вытяжения подлежат больные с косыми переломами бедра. При поперечных переломах бедра, косых переломах с небольшой скошенной поверхностью, интерпозиции мягких тканей, при двойных, а также при некоторых открытых переломах показано оперативное лечение — интрамедуллярный остеосинтез металлическим штифтом. В настоящее время широко применяются штифты конструкции ЦИТО, Богданова, Дуброва, пластинки Новикова. Чаще используется ретроградный способ введения штифта (рис. 64).

Рис. 64. Ретроградный способ введения стержня при переломе бедра.

а, б, в — этапы операции.

Разрезом по наружной поверхности бедра обнажают место перелома. Выделяют конец проксимального отломка и вводят в него металлический штифт. Ударами молотка продвигают его вверх до выхода штифта над большим вертелом. Рассекают кожу над концом штифта и выводят его в рану до тех пор, пока дистальный конец штифта окажется на уровне плоскости излома. Затем сопоставляют отломки и ударами молотка по проксимальному концу штифта вводят его в дистальный отломок бедренной кости. Введенный штифт должен плотно фиксировать отломки, быть достаточно длинным, чтобы войти в костномозговой канал дистального отломка на глубину не менее 6—8 см, и быть достаточно коротким, чтобы дистальный конец штифта не проник в коленный сустав.

Послеоперационную рану послойно ушивают наглухо. В послеоперационном периоде больного укладывают на шину ЦИТО, ноге придают положение сгибания в коленном и тазобедренном суставах до угла 140° и по заживлении раны проводят лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию. С 10-го дня после операции при прочной фиксации отломков больному разрешают ходить с помощью костылей, слегка нагружая оперированную ногу.

В ряде случаев к 30-му дню при поперечных прочно сколоченных переломах больным разрешают ходить без костылей. В большинстве случаев полная нагрузка разрешается позднее, к 50—60-му дню. Ряд авторов после операции остеосинтеза фиксируют конечность гипсовой повязкой сроком до 45—50 дней.

Источник