Шина силина при переломах ребер

При массовом поступлении пострадавших с травмой груди их разделяют на 4 основные группы:

· нуждающиеся в экстренном хирургическом лечении;

· направляемые в противошоковую палату для интенсивной терапии;

· пострадавшие, которым оперативное лечение может быть отсрочено;

· нуждающиеся в консервативном лечении (направляются для лечения в общехирургическое отделение).

Показания к экстренной торакотомии, дренированию плевральной полости (если это не было выполнено ранее) являются такими же, как и при оказании квалифицированной хирургической помощи.

Рассмотрим варианты специализированного лечения при различных повреждениях груди.

Лечение при переломах ребер.При изолированных переломах ребер каркасность грудной клетки сохранена. Поэтому показано лечение не именно перелома, а профилактика легочных осложнений (посттравматической пневмонии). Основой лечения являются адекватное обезболивание (места перелома или проводниковые новокаиновые блокады) и дыхательная гимнастика. Рекомендуется полупостельный режим в течение 4-5 дней. Назначают анальгетики, бронхолитики, отхаркивающие препараты. Ребра срастаются через 3-4 нед.

Приокончатых флотирующих переломах ребер восстановление каркасности грудной клетки возможно двумя путями: фиксацией ребер при окончатых переломах ребер к внешнему фиксатору (шина из пластика, пластмассы и др.) или оперативным методом (остеосинтез ребер).

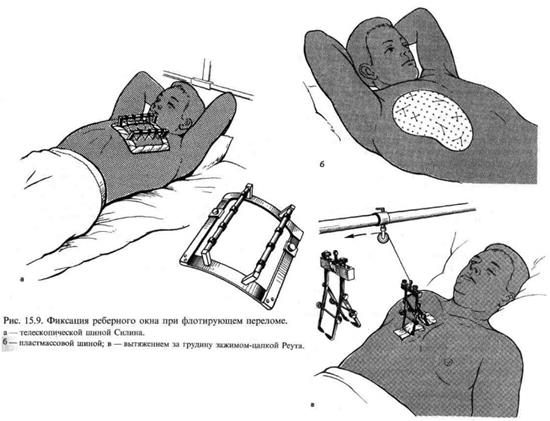

Фиксация ребер при флотирующих переломах может быть выполнена при помощи телескопической шины Л.Л.Силина (рис. 15.9, а). Шина представляет собой раздвижную легко моделируемую металлическую раму, на которой укреплены две раздвижные штанги с надетыми на них кусочками резиновой трубки. Шину раздвигают так, чтобы ее длина превышала протяженность реберного окна. Тщательно обрабатывают кожу в области флотирующего клапана спиртовым раствором йода, этиловым спиртом. Хирургической иглой большого размера проводят лавсановую лигатуру через кожу, подкожную клетчатку к верхнему краю фрагмента сломанного ребра, захватывая межреберные мышцы. При этом стараются не повредить париетальную плевру. Иглу продвигают по межреберному промежутку и выводят на кожу. В местах выхода лигатуры на коже фиксируют марлевые шарики, смоченные спиртом. Таким образом прошивают ткани межреберных промежутков в проекции реберного окна над каждым фрагментом сломанного ребра (или через одно). Затем укладывают шину так, чтобы ее рама вверху и внизу опиралась на неповрежденные ребра, а раздвижные штанги пересекали реберное окно сверху вниз. Концы каждой лавсановой лигатуры подвязывают к противоположным штангам шины. При этом, используя резиновые тяги, фиксируют реберное окно так, чтобы оно не западало в фазу вдоха. Таким образом добиваются того, чтобы реберное окно смещалось при дыхании вместе с шиной, опирающейся на неповрежденные ребра, т.е. синхронно с грудной стенкой. Проведенные описанным выше способом лигатуры можно фиксировать к пластмассовой шине (рис. 15.9, б). Помимо достоинств, этот способ имеет и определенные недостатки. При использовании пластмассовой шины трудно дозировать степень натяжения лигатур. При малейшем их прорезывании выявляется несостоятельность фиксации. Кроме того, пластмассовая шина закрывает доступ к грудной клетке и затрудняет уход за системой вытяжения.

Следует отметить, что шинирование реберного окна может быть применено и при оказании квалифицированной медицинской помощи, а при наличии соответствующего оснащения и условий – в качестве первой врачебной помощи.

Иммобилизация переднего билатерального реберного окна (множественныепереломы ребер по парастернальным линиям с флотацией грудинного комплекса) может быть достигнута скелетным вытяжением за грудину.

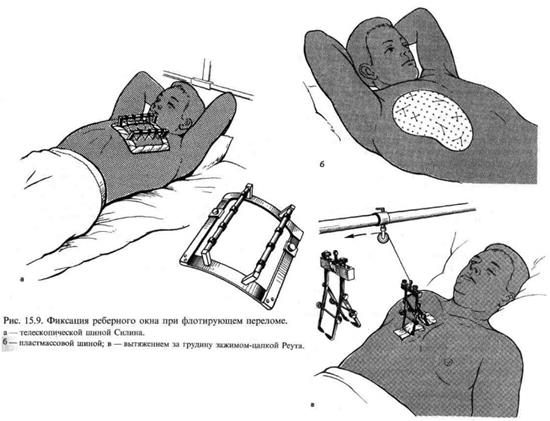

Из небольших кожных разрезов под грудину заводят бранши специальной конструкции (рис. 15.9, в) или захватывают грудину с боков щипцами типа пулевок, вывешивая груз на системе блоков в направлении тяги, перпендикулярном плоскости передней грудной стенки.

Из оперативных методов фиксации реберного «окна» наибольшее распространение получил экстраплевральный остеосинтез ребер. Считается достаточным остеосинтез наиболее мобильных фрагментов ребер.

Лечение при переломах грудины.Как правило, применяется консервативное лечение. Производят анестезию области перелома или (при переломах со смещением) загрудинную новокаиновую блокаду.

При переломах без смещения отломков пострадавшего укладывают на кровать со щитом в положении на спине, назначают анальгетики. При переломах со смещением отломков производят репозицию путем переразгибания позвоночника. Для этого между лопатками больного помещают реклинирующий валик. В тех случаях, когда репозиция не удается, показаны открытое вправление отломков и остеосинтез двумя перекрещивающимися спицами Киршнера. При клинической картине ушиба органов переднего средостения, ушиба сердца назначают ингаляцию кислорода, кардиотропные препараты, переливание высокомолекулярных декстранов. Об эффективности лечения в таких случаях судят по динамике ЭКГ, общему состоянию больного.

При сотрясении, сдавлении груди и синдроме травматической асфиксии лечение должно быть направлено на купирование болевого синдрома и сердечно-легочной недостаточности.

Обезболивание – вагосимпатическая блокада, при переломах ребер – проводниковая новокаиновая блокада. По показаниям возможно проведение лечебного наркоза. Назначают ингаляцию кислорода, дыхательные аналептики, сердечно-сосудистые средства, антибиотики. Большое значение придают санации трахеобронхиального дерева, для чего аспирируют слизь и мокроту, искусственно вызывают кашель. В тяжелых случаях проводят бронхоскопию с аспирацией мокроты.

Наиболее частым осложнением является пневмония. Поэтому проводят профилактику данного осложнения.

Лечение при пневмотораксе. При массовых поражениях в ряде случаев ограниченный пневмоторакс не диагностируется. В лечении таких больных, у которых ведущими жалобами являются боли в области перелома, не требуется значительной коррекции функции дыхания. Как правило, специальное лечение, заключающееся при закрытом пневмотораксе прежде всего в пункции или дренировании плевральной полости с целью ранней и полной аспирации воздуха, проводится при среднем, большом или тотальном пневмотораксе. Пункцию плевральной полости производят в типичных точках. Критерием адекватности пункционного лечения является расправление легкого. Проводится интенсивная антибиотикотерапия. Назначают спазмолитики, бронхолитики, отхаркивающие препараты, проводят дыхательную гимнастику. Как правило, с 5-7-го дня состояние больных с закрытым пневмотораксом прогрессивно улучшается. Уменьшаются и исчезают признаки легочно-сердечной недостаточности.

При открытом пневмотораксе основным в лечении является операция герметизации плевральной полости, которая производится при оказании квалифицированной хирургической помощи. Если ранее эта операция не была выполнена (например, пострадавший поступил непосредственно из очага поражения в специализированный стационар), его направляют в операционную в первую очередь по жизненным показаниям.

Очень важным лечебным мероприятием в лечении всех видов пневмоторакса (как при консервативном лечении, так и после торакотомии) является дренирование плевральной полости с активной аспирацией содержимого. Показаниями к дренированию плевральной полости являются напряженный, клапанный пневмоторакс, невозможность расправления легкого при пункциях, развитие нагноения в плевральной полости.

После полного расправления легкого и при отсутствии поступления воздуха по дренажу и, следовательно, в плевральную полость, что свидетельствует о «слипании» краев раны легкого, дренаж удаляют. Торакотомия показана при безуспешности консервативного лечения (расправления легкого) в течение 3-5 дней. В тех случаях, когда имеются обширные повреждения легкого и активный дренаж неэффективен (не удается вообще расправить легкое), торакотомия показана уже в первые часы.

Источник

Специализированная медицинская помощь

При массовом поступлении пострадавших с травмой груди их разделяют на 4 основные группы:

· нуждающиеся в экстренном хирургическом лечении;

· направляемые в противошоковую палату для интенсивной терапии;

· пострадавшие, которым оперативное лечение может быть отсрочено;

· нуждающиеся в консервативном лечении (направляются для лечения в общехирургическое отделение).

Показания к экстренной торакотомии, дренированию плевральной полости (если это не было выполнено ранее) являются такими же, как и при оказании квалифицированной хирургической помощи.

Рассмотрим варианты специализированного лечения при различных повреждениях груди.

Лечение при переломах ребер.При изолированных переломах ребер каркасность грудной клетки сохранена. Поэтому показано лечение не именно перелома, а профилактика легочных осложнений (посттравматической пневмонии). Основой лечения являются адекватное обезболивание (места перелома или проводниковые новокаиновые блокады) и дыхательная гимнастика. Рекомендуется полупостельный режим в течение 4-5 дней. Назначают анальгетики, бронхолитики, отхаркивающие препараты. Ребра срастаются через 3-4 нед.

Приокончатых флотирующих переломах ребер восстановление каркасности грудной клетки возможно двумя путями: фиксацией ребер при окончатых переломах ребер к внешнему фиксатору (шина из пластика, пластмассы и др.) или оперативным методом (остеосинтез ребер).

Фиксация ребер при флотирующих переломах может быть выполнена при помощи телескопической шины Л.Л.Силина (рис. 15.9, а). Шина представляет собой раздвижную легко моделируемую металлическую раму, на которой укреплены две раздвижные штанги с надетыми на них кусочками резиновой трубки. Шину раздвигают так, чтобы ее длина превышала протяженность реберного окна. Тщательно обрабатывают кожу в области флотирующего клапана спиртовым раствором йода, этиловым спиртом. Хирургической иглой большого размера проводят лавсановую лигатуру через кожу, подкожную клетчатку к верхнему краю фрагмента сломанного ребра, захватывая межреберные мышцы. При этом стараются не повредить париетальную плевру. Иглу продвигают по межреберному промежутку и выводят на кожу. В местах выхода лигатуры на коже фиксируют марлевые шарики, смоченные спиртом. Таким образом прошивают ткани межреберных промежутков в проекции реберного окна над каждым фрагментом сломанного ребра (или через одно). Затем укладывают шину так, чтобы ее рама вверху и внизу опиралась на неповрежденные ребра, а раздвижные штанги пересекали реберное окно сверху вниз. Концы каждой лавсановой лигатуры подвязывают к противоположным штангам шины. При этом, используя резиновые тяги, фиксируют реберное окно так, чтобы оно не западало в фазу вдоха. Таким образом добиваются того, чтобы реберное окно смещалось при дыхании вместе с шиной, опирающейся на неповрежденные ребра, т.е. синхронно с грудной стенкой. Проведенные описанным выше способом лигатуры можно фиксировать к пластмассовой шине (рис. 15.9, б). Помимо достоинств, этот способ имеет и определенные недостатки. При использовании пластмассовой шины трудно дозировать степень натяжения лигатур. При малейшем их прорезывании выявляется несостоятельность фиксации. Кроме того, пластмассовая шина закрывает доступ к грудной клетке и затрудняет уход за системой вытяжения.

Следует отметить, что шинирование реберного окна может быть применено и при оказании квалифицированной медицинской помощи, а при наличии соответствующего оснащения и условий – в качестве первой врачебной помощи.

Иммобилизация переднего билатерального реберного окна (множественныепереломы ребер по парастернальным линиям с флотацией грудинного комплекса) может быть достигнута скелетным вытяжением за грудину.

Из небольших кожных разрезов под грудину заводят бранши специальной конструкции (рис. 15.9, в) или захватывают грудину с боков щипцами типа пулевок, вывешивая груз на системе блоков в направлении тяги, перпендикулярном плоскости передней грудной стенки.

Из оперативных методов фиксации реберного «окна» наибольшее распространение получил экстраплевральный остеосинтез ребер. Считается достаточным остеосинтез наиболее мобильных фрагментов ребер.

Лечение при переломах грудины.Как правило, применяется консервативное лечение. Производят анестезию области перелома или (при переломах со смещением) загрудинную новокаиновую блокаду.

При переломах без смещения отломков пострадавшего укладывают на кровать со щитом в положении на спине, назначают анальгетики. При переломах со смещением отломков производят репозицию путем переразгибания позвоночника. Для этого между лопатками больного помещают реклинирующий валик. В тех случаях, когда репозиция не удается, показаны открытое вправление отломков и остеосинтез двумя перекрещивающимися спицами Киршнера. При клинической картине ушиба органов переднего средостения, ушиба сердца назначают ингаляцию кислорода, кардиотропные препараты, переливание высокомолекулярных декстранов. Об эффективности лечения в таких случаях судят по динамике ЭКГ, общему состоянию больного.

При сотрясении, сдавлении груди и синдроме травматической асфиксии лечение должно быть направлено на купирование болевого синдрома и сердечно-легочной недостаточности.

Обезболивание – вагосимпатическая блокада, при переломах ребер – проводниковая новокаиновая блокада. По показаниям возможно проведение лечебного наркоза. Назначают ингаляцию кислорода, дыхательные аналептики, сердечно-сосудистые средства, антибиотики. Большое значение придают санации трахеобронхиального дерева, для чего аспирируют слизь и мокроту, искусственно вызывают кашель. В тяжелых случаях проводят бронхоскопию с аспирацией мокроты.

Наиболее частым осложнением является пневмония. Поэтому проводят профилактику данного осложнения.

Лечение при пневмотораксе. При массовых поражениях в ряде случаев ограниченный пневмоторакс не диагностируется. В лечении таких больных, у которых ведущими жалобами являются боли в области перелома, не требуется значительной коррекции функции дыхания. Как правило, специальное лечение, заключающееся при закрытом пневмотораксе прежде всего в пункции или дренировании плевральной полости с целью ранней и полной аспирации воздуха, проводится при среднем, большом или тотальном пневмотораксе. Пункцию плевральной полости производят в типичных точках. Критерием адекватности пункционного лечения является расправление легкого. Проводится интенсивная антибиотикотерапия. Назначают спазмолитики, бронхолитики, отхаркивающие препараты, проводят дыхательную гимнастику. Как правило, с 5-7-го дня состояние больных с закрытым пневмотораксом прогрессивно улучшается. Уменьшаются и исчезают признаки легочно-сердечной недостаточности.

При открытом пневмотораксе основным в лечении является операция герметизации плевральной полости, которая производится при оказании квалифицированной хирургической помощи. Если ранее эта операция не была выполнена (например, пострадавший поступил непосредственно из очага поражения в специализированный стационар), его направляют в операционную в первую очередь по жизненным показаниям.

Очень важным лечебным мероприятием в лечении всех видов пневмоторакса (как при консервативном лечении, так и после торакотомии) является дренирование плевральной полости с активной аспирацией содержимого. Показаниями к дренированию плевральной полости являются напряженный, клапанный пневмоторакс, невозможность расправления легкого при пункциях, развитие нагноения в плевральной полости.

После полного расправления легкого и при отсутствии поступления воздуха по дренажу и, следовательно, в плевральную полость, что свидетельствует о «слипании» краев раны легкого, дренаж удаляют. Торакотомия показана при безуспешности консервативного лечения (расправления легкого) в течение 3-5 дней. В тех случаях, когда имеются обширные повреждения легкого и активный дренаж неэффективен (не удается вообще расправить легкое), торакотомия показана уже в первые часы.

Дата добавления: 2015-04-25 ; просмотров: 2290 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: https://helpiks.org/3-27091.html

Перелом ребра

Переломы ребер являются одной из самых распространенных травм грудной клетки и составляют от 5 до 15% всех повреждений костей скелета. Лечение пациентов с переломами ребер — сложная и актуальная проблема современной травматологии и хирургии, так как данная травма может привести к целому ряду серьезных осложнений со стороны жизненно важных систем организма — дыхательной и сердечно-сосудистой. В Европейской Клинике Спортивной Травматологии и Ортопедии (ECSTO) возможна круглосуточная диагностика и лечение переломов ребра, а также других повреждений опорно-двигательного аппарата. Для пациентов созданы самые комфортные условия, а команда квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в ведущих европейских клиниках, делает все возможное для достижения наиболее эффективного результата.

Строение грудной клетки и ребер

Грудная клетка является важным анатомическим образованием и имеет множество функций. Она обеспечивает защиту внутренних органов от травм и внешнего воздействия. Ребра, за счет своей каркасной функции, способствуют фиксации органов грудной клетки в правильном анатомическом положении, за счет этого сердце не смещается в стороны, а легкие не спадаются. Также ребра являются точками прикрепления для многих мышц, в частности дыхательных, самой большой из которых является диафрагма. Грудина — место, в котором расположен красный костный мозг.

У человека 12 пар ребер. 10 пар смыкаются, образуя плотное кольцо для органов грудной клетки. Первые 7 пар крепятся непосредственно к грудине, а остальные три — к хрящевой части вышележащего ребра. Последние три пары не прикрепляются ни к чему, а свободно оканчиваются в толще мышц. Исходя из анатомического положения, ребра и имеют свое название: первые семь пар — истинные, последующие три пары — ложные, а последние — колеблющиеся.

Причины переломов

- Прямая травма (удар) грудной клетки (ушиб груди о выступающий предмет при падении в быту);

- Резкое сдавление грудной клетки с большой силой.

Виды переломов

Перелом ребра может быть закрытым или открытым (крайне редко). Вследствие прямой травмы (удара) или сдавления также возможно появление ушибов, ссадин и гематом. Открытые переломы ребер возникают также вследствие удара, огнестрельных ранений и т.п. Переломы часто проходят по околопозвоночной, средней подмышечной или окологрудинной линии. Наиболее часто ломаются V-XI ребра.

единичные (перелом одного ребра);

множественные (перелом нескольких ребер);

флотирующие (при которых образуется фрагмент рёбер, не связанный костно с позвоночником).

При переломе одного ребра смещения отломков чаще всего не происходит, а при переломе нескольких ребер отломки могут сместиться в разных направлениях и травмировать окружающие ткани и органы, что может привести впоследствии к опасным осложнениям.

Кроме того, различают неосложненные переломы рёбер и осложнённые (с подкожной эмфиземой, гемотораксом, пневмотораксом, кровохарканьем или легочным кровотечением).

подкожная эмфизема (скопление воздуха в подкожной клетчатке грудной стенки, может распространяться на другие области тела);

гемоторакс (скопление крови в полости грудной клетки — является следствием кровотечения из сосудов лёгких, внутригрудных ветвей крупных сосудов);

пневмоторакс (скопление воздуха или газов в полости грудной клетки);

инфекционные осложнения (возможно развитие посттравматической пневмонии из-за возникновения застойных явлений в результате поверхностного и учащенного дыхания).

Основные симптомы перелома ребра

Острая, выраженная боль в грудной клетке

Поверхностное дыхание (прерывание попытки сделать глубокий вдох из-за боли)

Усиление боли при глубоком вдохе, кашле, движениях туловища

Крепитация отломков (хруст, щелчки в области перелома)

Отставание грудной клетки при дыхании на стороне поражения

Отёк мягких тканей в месте перелома

При наличии одного или нескольких из перечисленных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу для выявления степени тяжести повреждения и оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи.

Лечение перелома ребра

Диагноз перелома рёбер обычно устанавливают на основании клинических данных (анамнез, жалобы, объективные данные) и результатов инструментальных исследований. Основными видами исследований, используемых для точной постановки диагноза, являются:

рентгенография грудной клетки;

для исключения осложнений проводят УЗИ плевральных полостей, пульсоксиметрию, клинический анализ крови и мочи.

Выбор тактики лечения зависит от вида, степени тяжести повреждения, симптомов перелома ребер и общего состояния больного. Так, при изолированных, а также неосложненных переломах ребер проводят обезболивание без наложения повязки, т.к. она ограничивает дыхательный процесс и негативно влияет на восстановление и может привести к развитию пневмонии. При множественных и осложненных переломах проводят проводниковую анестезию (рекомендовано стационарное лечение). В данном случае важно исключить сдавливание легких кровью или воздухом, выполняется рентгенография грудной клетки (или компьютерная томография) и при необходимости выполняется пункция (дренирование) для удаления воздуха или крови. В особо тяжелых случаях применяют искусственную вентиляцию легких.

Сроки заживления переломов ребер

Перелом ребра срастается около 3-х недель. Но эти сроки достаточно условны, так как сращение кости зависит от множества условий. Срастание перелома ребра происходит путём образования мозоли в три стадии: соединительнотканная мозоль, остеоидная мозоль, костная мозоль.

Соединительнотканная мозоль — в месте перелома образуется скопление крови (гематома), в которую мигрируют фибробласты (клетки, вырабатывающие соединительную ткань).

Остеоидная мозоль — далее происходит превращение соединительной ткани в остеоидную за счет обызвествления (отложения неорганических соединений, составляющих основу нормальной кости). Раньше ошибочно остеоидную мозоль называли «хрящевой».

Костная мозоль — обогащаясь минеральными веществами, остеоидная ткань превращается в костную. Сначала костная мозоль рыхлая, по размерам — больше поперечника сломанной кости. Затем начальная костная мозоль уменьшается в размерах, приобретает нормальную архитектонику (фаза обратного развития костной мозоли).

Процесс перестройки костной структуры может продолжается около года. Линия перелома исчезает в периоде между 4-м и 8-м месяцами.

Как действовать при переломе ребер

Прежде всего, необходимо снять острую боль с помощью обезболивающих средств, затем пострадавшего следует перевести в положение полусидя и обеспечить приток свежего воздуха, т.к. больной испытывает затруднение дыхания. После оказания первой помощи необходимо незамедлительно доставить больного в ближайшую клинику, при этом во время транспортировки пострадавший по возможности должен находиться в полусидячем положении.

Если вы не знаете, что делать при переломе ребра, вызовите бригаду врачей скорой помощи и не предпринимайте самостоятельных действий, т.к. это может только усугубить ситуацию.

Спать при переломе ребра может оказаться проблемой и доставить массу неудобств. Но на весь период заживления следует приспособиться спать строго так, как обозначил врач: если сломаны кости передней части грудной клетки, следует располагаться на спине; если сломаны кости с обратной стороны, спать надо на боку, который дальше от места травмы.

Обратившись в клинику ECSTO, вы можете быть уверены в том, что вас проконсультирует опытный доктор, занимающийся лечением данной патологии. Кроме того, вы сможете пройти курс восстановления в одном из самых современных реабилитационных отделений в России.

Источник статьи: https://www.emcmos.ru/articles/perelom-rebra

Источник