Сдавливающие переломы

Повышение цен с 10 мая, подробная информацию по телефону

Сдавленный перелом позвонков – это одна из наиболее частых травм позвоночника. Механизм возникновения обусловлен единовременным сгибанием и сдавлением позвонков.

Это ведет к чрезмерному увеличению давления на корпус позвонков и межпозвоночные хрящи. При этом кости позвоночника сдавливаются спереди и приобретают клиновидную форму. При большом уменьшении высоты передней части позвонков, задний корпус может проникать в позвоночный канал и давить на спинной мозг.

Самое частое место возникновения подобных переломов это переход грудного отдела в поясничный. Обычно сдавленные переломы происходят из-за автодорожной травмы или срывания с высоты. У стариков они возникают вследствие малых травм. Это возможно, потому что у пожилых происходит вымывание кальция из костных структур, что приводит к уменьшению прочности костей.

Несложные травмы позвонков (без затрагивания спинномозгового канала) делятся на 3 уровня:

- 1-й уровень – уменьшение размера корпуса позвонка не более чем на половину;

- 2-й уровень ‒ уменьшение на половину;

- 3-й уровень – уменьшение больше, чем на половину.

В случае если травма возникла вследствие сильного внешнего воздействия, пострадавший чувствует интенсивную боль, которая может отдавать в конечности. При затрагивании нервов появляется одеревенение в слабости рук и ног.

Травма изначально хрупких костей позвоночника, которая возможна при несильном внешнем воздействии, проявляется исключительно чувством боли.

Диагностика

Для верификации травмы необходим рентгеновский снимок. Для подробного изучения места перелома, обнаружения нарушений, которые показывают малоустойчивость двигательных участков, понадобится компьютерная томография. При КТ становится реальным оценить травму костей и кожи. Картинка выходит вследствие цифрового обрабатывания многих снимков, которые выполняются под углами и на разнообразных уровнях, и представляются как множество послойных снимков.

Когда подозревается травма не только костных структур, но и структур центральной нервной системы (при проникновении костных отломков в спинномозговой канал со сдавлением мозга спины, а также при повреждении других нервных структур) необходимо проводить МРТ. Этот метод, который доступен в наше время, является идеалом для выявления травмирования кожи, связочного аппарата, мышечного остова. А так же он не причиняет никаких болевых ощущений. Суть метода заключается в том, что электромагнитные волны проходят через все ткани организма, изучая их. Он абсолютно безопасен и, как уже говорилось, не причиняет никаких болевых ощущений. На данный момент это самый распространенный метод, применяющийся в нейрохирургической помощи.

травмы позвоночника зачастую делают пациента инвалидом.

Перелом позвоночника, чаще всего, осложняется малоустойчивостью позвоночного столба, нарушениями в центральной и периферической нервной системе.

Если из-за сдавленного перелома высота корпуса костей позвоночника снижается более чем наполовину, то вероятность возникновения малоустойчивости позвоночного столба увеличивается намного. А это одна из основных причин хронических болей в спине, ускоренных дегенерационных аномалий в травмированном отделе, нарушений в нервных окончаниях.

Лечение

Лечение сдавленных переломов позвоночного столба зачастую содержит применение обезболивающих препаратов для купирования болевого синдрома, назначение предохраняющего режима, задействование корректоров осанки и специальных поясов, которые способствуют фиксации позвоночника. Иногда приходится прибегать к оперативному лечению. Практически всегда надо назначать строжайший постельный режим.

Одно из первых мест в лечении сдавленных переломов костей позвоночника – ЛФК. Это заодно служит и профилактической мерой в развитии усугублений. Для этого метода выработали упражнения, которые направлены на организацию корсета мышц. Этот корсет создает устойчивость в травмированном отделе позвоночника. Заодно этот комплекс упражнений повышает ток крови в травмированных костных структурах и снижает чувство боли для пострадавшего. Для этого же помогают в совместном лечении сдавленных переломов позвоночного столба специально разработанные массажи и физиотерапия.

Но надо знать, что в сдавленных переломах, как и в других травмах, имеется несколько различных уровней. Эти упражнения, которые занимают в лечении подобных травмах первое место, врачи назначают индивидуально, в зависимости от того, на какой стадии находится болезнь (травма) для каждого отдельно взятого пациента, учитывая все его особенности. Контролирует ход лечения коллегия врачей, в которую входит врач по лечебной физкультуре, врач-методист, врач ортопед-травматолог.

Автор: К.М.Н., академик РАМТН М.А. Бобырь

Читайте так же

Марина

2016-01-06 22:42:42

Живу я в подмосковье в г.Истра, поэтому выбраться в обычные дни в клинику сложно.Записалась заранее на праздничные дни 06.01.2016-08.01.2016.,т.к. знаю что только здесь меня, как всегда,вернут к работоспособности и возможности по 10 часов ежедневного сидения на работе и в автомобиле.Посещаю… Читать дальше

Кручинин Владимир

2020-11-28 13:48:16

По совету знакомой попал в центр. Была проблема с рукой. После двух сеансов стало намного лучше. Спасибо доктору Бобырю. Читать дальше

Элина

2015-10-12 23:18:20

Второй раз мне помогает клиника Бобыря. Впервые обратилась по совету знакомого, которого тут выпрямили, да ещё и подругу с собой привела. У неё были мучения с шеей из-за грыжи, теперь она старается выполнять рекомендованные упражнения, и таких сильных болей, как прежде, у неё нет. А я, по правде… Читать дальше

Рома

2014-02-02 23:10:16

Я спортсмен. Веду очень активный образ жизни. А один раз, когда тренировался, начала сильно болеть спина. Не мог даже шаг сделать. Прошел сразу же МРТ. Оказалось, что у меня грыжа. По рекомендации знакомых записался на прием к Животову в клинику Бобыря. За два сеанса он смог полностью снять… Читать дальше

Врачи клиники Бобыря стаж работы от 10 лет

Источник

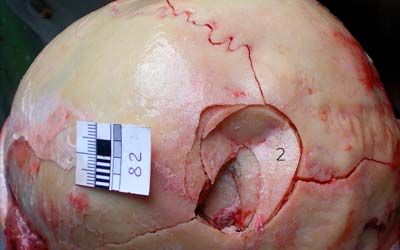

Вдавленные переломы костей черепа – нарушение целостности костной части головы, которые характеризуются вдавливанием кости внутрь неё. Они считаются наиболее опасными, поскольку могут спровоцировать повреждения твёрдой мозговой оболочки, кровеносных сосудов, мозгового вещества и компрессию внутричерепных структур.

Пройти диагностику и лечение вдавленных переломов костей черепа в Москве приглашает отделение неврологии ЦЭЛТ. Наша многопрофильная клиника хорошо известна на рынке платных медицинских услуг столицы и области. У нас работают ведущие отечественные специалисты, располагающие современными эффективными методиками диагностики и лечения. Вы можете записаться к ним на приём онлайн или связавшись с нашими операторами.

Что провоцирует вдавленные переломы черепа?

Перелом черепа – это травматическое нарушение целостности черепа, представляющее серьёзную опасность для жизни человека. На их долю приходится около десяти процентов от всех переломов и около трети случаев от общего числа тяжёлых черепно-мозговых травм. Чаще всего их диагностируют у молодых людей, ведущих активных образ жизни или у представителей социально-неблагополучных категорий граждан.

Переломы вдавленного типа возникают при столкновении с объектом, площадь которого меньше площади черепа. Подобное может случиться если человек падает или происходит быстрое сближение его головы с таким объектом. При этом специалисты выделяют ряд условий, которые оказывают серьёзное влияние на последствия травмы. К ним относят следующее:

- Направление ускорения головы;

- Форма и материал производства объекта, травмировавшего черепную коробку;

- Наличие предметов, смягчивших удар при переломе;

- Разность соприкасающихся площадей при ударе;

- Твёрдость кости в области перелома.

Клинические проявления вдавленных переломов черепа

Клиника переломов, как правило, индивидуальна, поскольку зависит от ряда факторов:

- сила удара;

- глубина проникновение отломков кости;

- индивидуальные показатели пострадавшего (возраст. состояние);

- локализация перелома.

У пострадавшего могут наблюдаться следующие симптомы:

- параличи рук и ног;

- потеря сознания;

- нарушения ориентации во времени и пространстве;

- яркая болевая симптоматика в поражённой области;

- ощущение оглушённости.

В зависимости от локализации травмы у пациента может наблюдаться выпадение или нарушение той или иной функции: зрительной, речевой, слуховой. Прогрессирующий отёк мозга может стать причиной дыхательной недостаточности, коматозного состояния и летального исхода до прибытия медицинской помощи.

Диагностика вдавленных переломов черепа

Перед тем как разработать тактику лечения специалисты ЦЭЛТ проводят всестороннюю диагностику травмы. Она позволяет точно определить её локализацию, размеры и последствия, к которым она привела. Оптимальным способом до сих пор остаётся рентгенография – проекционная краниография. Она обеспечивает обзор повреждения со всех сторон и позволяет понять, как именно случился перелом, что важно при подготовке к лечению.

Помимо рентгенографии для диагностики вдавленных переломов черепной коробки применяют компьютерную или магнитно-резонансную томографию, задействовав костный режим. Он позволяет определить состояние подкостного пространства. Наряду с инструментальными методиками проводится неврологическое обследование, направленное на проверку рефлексов, оценивание чувствительности и силы мышц.

Лечение вдавленных переломов черепа в ЦЭЛТ

Вдавленный перелом черепной коробки – это показание к проведению нейрохирургической операции. Все они отличаются технической сложностью исполнения, требуют от нейрохирурга особого мастерства и практического опыта и длятся не один час. Прежде всего они направлены на устранение компрессии мозгового вещества. В процессе осуществляется удаление или перемещение отломков костей, осмотр оболочек и вещества мозга. Если имеются показания удаляются выявленные гематомы и отмершие ткани, осуществляется пластика дефектов черепа, появившихся из-за перелома. Объём удаления костей, вариант доступа и срочность операции определяются индивидуально, исходя из характера травмы и тяжести состояния пациента.

В случае, если в процессе нейрохирургического вмешательства выявлены повреждения твёрдой мозговой оболочки, врач осматривает пространство под ней, удаляет гематомы и очаги размозжения. После этого он вводит в рану антибиотики. Повреждённые области твёрдой оболочки мозги удаляют, а саму её ушивают или проводят пластику с применением имплантатов из тканей пострадавшего или в виде тефлоновой мембраны. Пластика особенно оправдана поскольку исключает формирование грубых рубцов и проникновения послеоперационной ликвореи.

В отделении неврологии ЦЭЛТ работают неврологи и нейрохирурги с многолетним опытом научной и практической работы. Они располагают всем необходимым для того чтобы определить все особенности перелома и правильно провести его лечение. Вы можете записаться к ним на приём онлайн на нашем сайте или, связавшись с нашими операторами: +7 (495) 788 33 88.

Источник

Перелом – полное или частичное нарушение целостности кости с повреждением окружающих мягких тканей. Это частая патология, составляющая приблизительно 6-7% от всех закрытых травм. Наиболее распространены переломы костей стопы – 23,5% и костей предплечья – 11,5% случаев (по Крупко И. Л.) Открытые переломы в мирное время встречаются менее чем в 10% случаев от всех переломов.

Симптомы переломов

- Абсолютные симптомы (достоверные признаки). Характерны только для переломов. Специально проверяются только врачом и после обезболивания! Зачастую эти признаки ощущает сам пострадавший.

- Патологическая подвижность – подвижность конечности, в норме не характерная для этой зоны.

- Костная крепитация – звук и ощущение по типу хруста снега, вызываемые трением костных отломков друг о друга.

- Видимые костные отломки (при открытом переломе).

- Относительные симптомы (вероятные признаки). Встречаются не только при переломах, но и при других повреждениях (например, вывихах, повреждениях связок):

- боль;

- нарушение функции конечности;

- отёк мягких тканей;

- гематома;

- изменение формы конечности.

Классификации переломов

По причине возникновения

1. Травматические – возникающие под действием травмирующего фактора. Структура кости и её механическая прочность, как правило, нормальная. Сила травмирующего фактора высокая.

2. Патологические – возникающие спонтанно или под действием крайне малой силы травмирующего фактора (чихание, смена положения тела, подъём нетяжёлого предмета).

Причина – в изменении структуры костной ткани и снижении механической прочности кости (остеопороз, метастазы злокачественных опухолей, костный туберкулёз).

По виду смещения костных отломков

- Без смещения.

- Со смещением:

- по длине;

- по ширине;

- по периферии;

- под углом;

- с расхождением отломков;

- сколоченные переломы.

По отношению к окружающим кожным покровам:

- закрытые;

- открытые.

По линии перелома:

- поперечные;

- косые;

- винтообразные;

- вколоченные;

- отрывные.

Диагностика

Диагностику и лечение осуществляет врач-травматолог, реже хирург. Основным диагностическим методом является рентгенография в двух проекциях – прямой и боковой. Для некоторых видов переломов применяют специальные проекции (например, подвздошную и запирательную при переломе вертлужной впадины). Более информативным (и дорогостоящим) методом является рентгеновская компьютерная томография (РКТ), позволяющая получить объёмное 3D-изображение повреждённого сегмента. Для дополнительной диагностики повреждения мягких тканей используют магнитно-резонансную томографию (МРТ), ультразвуковое исследование (УЗИ), реже – ангиографию, электронейромиографию.

Лечение переломов костей

Основные принципы лечения переломов – сохранение жизни пациента, устранение анатомических нарушений, препятствующих деятельности жизненно важных органов, восстановление анатомии и функции повреждённых конечностей.

Для лечения закрытых переломов применяют иммобилизацию – обездвиживание повреждённого сегмента при помощи гипсовых повязок, пластиковых лонгет или жёстких ортезов. При смещении костных отломков накладывают скелетное вытяжение (длительное сопоставление отломков при помощи системы грузов). Многие переломы требуют хирургического вмешательства. Его преимуществами являются качественное сопоставление и надёжная фиксация отломков, возможность ранней активизации пациента, сокращение времени пребывания в стационаре и сроков временной нетрудоспособности. К нему относятся остеосинтез – соединение костных отломков пластинами, штифтами, винтами, и эндопротезирование – полная или частичная замена сустава («золотой стандарт» при переломах шейки бедренной кости у пожилых).

Медикаментозное лечение направлено на снятие боли и предотвращение развития осложнений. Для обезболивания применяют наркотические препараты (только в стационаре – при тяжёлых травмах и угрозе развития травматического шока), нестероидные противовоспалительные (НПВС). Среди последних предпочтительнее препараты с преобладающей обезболивающей активностью – анальгин, кеторол, кетонал. Для профилактики тромбообразования (при переломах костей нижних конечностей, а также у лежачих больных) назначаются антикоагулянты (препятствующие свёртыванию крови) – инъекционные производные гепарина (гепарин, фраксипарин, эноксапарин) и современные таблетированные средства – прадакса, ксарелто, а также антиагреганты (улучшающие текучесть крови) – аспирин, клопидогрел, трентал. При открытых переломах обязательна профилактика инфекционных осложнений. Для этого используют антибиотики (чаще цефалоспорины – цефтриаксон, цефотаксим) и антибактериальные препараты (офлоксацин. пефлоксацин, метронидазол).

Физиолечение применяется в остром периоде для снижения травматического отёка и болевого синдрома, а в фазе реабилитации – для улучшения кровообращения в зоне перелома и созревания костной мозоли.

В остром периоде наиболее эффективна магнитотерапия. Применять её можно даже через гипсовую повязку, которая не является преградой для магнитного поля. При снятии отёка наступает хороший обезболивающий эффект, уменьшается сдавление мягких тканей, снижается вероятность развития пузырей на коже, которые являются противопоказанием к хирургическому лечению.

Криотерапия является хорошим дополнением к магнитному полю, однако возможна к применению только на свободные от иммобилизующих повязок области. Местное снижение температуры снижает чувствительность болевых рецепторов, сужает кровеносные сосуды, уменьшая отёк.

В период реабилитации арсенал физиотерапевтических методов более разнообразен. Кроме описанных выше методов применяют ультразвуковую терапию (фонофорез) с гидрокортизоновой мазью для обезболивания и размягчения тканей после иммобилизации. Электромиостимуляция направлена на восстановление утраченного объёма мышц.

Лазеротерапия расширяет кровеносные сосуды над зоной перелома, способствуя созреванию костной мозоли. Ударно-волновая терапия уничтожает болевые точки и нежизнеспособные клетки, способствуя регенерации тканей, улучшает формирование костной мозоли.

Профилактика

Профилактикой переломов костей является ношение обуви на нескользкой подошве, соблюдение правил дорожного движения, регулярные занятия физической культурой для улучшения координации движений, внимательное отношение к своему здоровью. Отдельно следует упомянуть необходимость проведения денситометрии (исследования минеральной плотности костной ткани) у людей старше 50 лет, особенно у женщин.

Задать вопрос врачу

Остались вопросы по теме «Симптомы и лечение переломов костей»?

Задайте их врачу и получите бесплатную консультацию.

Источник

1.Общие сведения

Вдавленный перелом черепа – один из наиболее тяжелых и, в то же время, часто встречающихся вариантов черепно-мозговой травмы (вдавленный перелом находится в статистике ЧМТ на втором месте после интракраниальной гематомы, т.е. внутричерепного мозгового кровоизлияния, обусловленного травмой).

Из названия следует, что речь идет о механическом повреждении, при котором локальный участок черепа вминается или вбивается внутрь, во внутричерепное пространство, – где, разумеется, не должно быть ничего, кроме головного мозга и ассоциированных с ним структур (оболочек, сосудов, ликвора). Если при этом пораженные кости сохраняют механическую связь с основным сводом черепа, образуя нечто вроде целостного конусообразного вмятия вовнутрь, такой перелом называют импрессионным. Если же костные фрагменты полностью обособлены и располагаются параллельно поверхности свода и ниже, глубже этой поверхности, говорят о депрессионном переломе. Иногда выделяют и третий, экспрессионный вариант такого перелома, – когда осколки черепных костей поворачиваются вокруг своего центра и какой-то частью возвышаются над основной поверхностью черепа, словно вставшая вертикально льдина при заторном ледоходе.

Однако при всей важности этой классификации для оценки ситуации врачами неотложной помощи, суть остается инвариантной: любой вид вдавленного перелома черепа является тяжелейшей, жизнеугрожающей травмой, механически повреждающей вещество мозга и потому требующей экстренного специализированного медицинского вмешательства.

2.Причины

Большое значение имеет механизм получения травмы. Это может быть удар по неподвижной голове, при котором площадь соприкосновения с ударной поверхностью значительно меньше общей площади поверхности черепа – что создает, в соответствии с законами физики, мощный ударный импульс, т.е. кратковременное, в доли секунды, и очень интенсивное давление на ограниченном участке костного свода. В других случаях, когда при падении тела голова ударяется о неподвижный предмет с выступающим заостренным или малым по площади элементом, действует несколько иной, т.н. ударно-противоударный сценарий ЧМТ.

Вообще, характер деформирующего разрушения может значительно различаться при очень близких, казалось бы, обстоятельствах получения травмы, и определяется следующими механико-кинетическими факторами:

- пропорциональное отношение ударной площади к общей поверхностной площади черепа (чем меньше площадь приложения, тем катастрофичней последствия при одной и той же силе удара);

- импульс (произведение массы на скорость, т.н. количество движения) и векторное направление приложенной силы (по нормали, под углом, по касательной);

- область и точка приложения удара;

- кинетика черепа в момент удара (неподвижность, равномерное движение, движение с ускорением);

- масса, плотность, прочность, форма предмета (элемента конструкции, природного объекта, орудия нападения и т.п.), с которым происходит травмирующее соударение;

- состояние костей черепа и покровных мягких тканей к моменту получения травмы, их биохимический состав, толщина, физическая прочность;

- наличие на голове средств механической защиты (шлем, каска, плотный головной убор) в момент удара.

При очень интенсивных ударных воздействиях вдавленный перелом может сочетаться с линейным расколом, звездчатым или паутинообразным растрескиванием.

3.Симптомы и диагностика

В свою очередь, от ряда факторов зависит клиническая картина, развивающаяся в каждом конкретном случае: интенсивность удара, глубина проникновения костных отломков в мозговое пространство, наличие и состав патогенного микробиома, проникающего в рану через утратившие целостность кожно-волосяные покровы, общее состояние и возраст больного (напр., в зависимости от состояния тканей при одном и том же ударе у лиц разного возраста плотные мозговые оболочки могут оказаться прорванными или остаться интактными за счет «молодой» эластичности, прочности и упругости), а также, разумеется, локализация поражения мозга.

Таким образом, реактивное состояние в непосредственном периоде травмы может быть самым разным: отмечаются контралатеральные параличи в конечностях, утрата сознания, аллопсихическая дезориентация или, напротив, сравнительно адекватное осмысление происходящего, интенсивная боль в пораженном участке, оглушенность, реже эпилептический припадок. При скальпировании кожи в месте удара или повреждении цереброваскулярных артерий может развиться сильное кровотечение с быстрой кровопотерей, что чревато гиповолемическим шокоми либо острой ишемией мозга. В зависимости от локализации, может наблюдаться раздражение или выпадение каких-либо функций (например, слуховых, зрительных и т.д.). Быстро нарастающий отек мозга может привести к дыхательной недостаточности, коматозному состоянию и летальному исходу еще до прибытия помощи. Однако «центральная» (мозговая, общеневрологическая симптоматика) может быть выражена слабо или отсутствовать вовсе.

В диагностическом плане важны максимально точные анамнестические сведения (о том, когда и как получена черепно-мозговая травма, в каком состоянии пребывал больной, что делал и т.д.). На месте производится клинический осмотр с экспресс-диагностикой рефлексов, основных психических функций, общего психического и соматического статуса. Из инструментальных методов важно как можно быстрее произвести КТ или МРТ, при отсутствии такой возможности – рентгенографию в нескольких проекциях, общеклинические лабораторные анализы для своевременного выявления признаков инфицирования, латентного кровотечения и т.д.

4.Лечение

Любой вдавленный перелом костей черепа является однозначным и абсолютным показанием к нейрохирургическому вмешательству. Как правило, такая операция весьма сложна технически и может длиться несколько часов. В первую очередь необходимо устранить механическую компрессию вещества мозга; производится антисептическая и гемостатическая обработка поврежденных участков, репозиция костных фрагментов или реконструктивная пластика. Купируется отечность, развитие церебральных инфекций блокируется ударными дозами антибиотиков широкого спектра действия. Дальнейшие реабилитационные мероприятия, поддерживающая и профилактическая терапия зависят от характера и выраженности посттравматического синдрома.

Доврачебная помощь со стороны очевидцев сводится к остановке кровотечения (очень осторожная чистая повязка), принятию мер по иммобилизации больного и немедленному вызову специализированной «Скорой». Если по каким-то причинам это невозможно, ждать придется слишком долго, состояние больного быстро ухудшается, но в наличии есть транспорт, – больного с предельной осторожностью доставляют в ближайшее медучреждение, где заведомо имеется нейрохирургический сектор, или просто в ближайшую больницу (это в любом случае лучше длительного отсутствия медицинской помощи как таковой).

Источник