Роль медсестры в уходе за больными с переломами костей таза

Причины возникновения этих травм: сдавление, падение с высоты, транспортные аварии. В пожилом возрасте переломы могут возникнуть при простом падении из-за повышенной ломкости костей. Частота летальных исходов при тяжелых и сочетанных травмах таза связана с массивными кровотечениями, которые обусловлены развитой системой артериальных сосудов, венозных сплетений, губчатым строением костей. В связи с этим у 3/4пострадавших с переломами тазовых костей возникает шок.

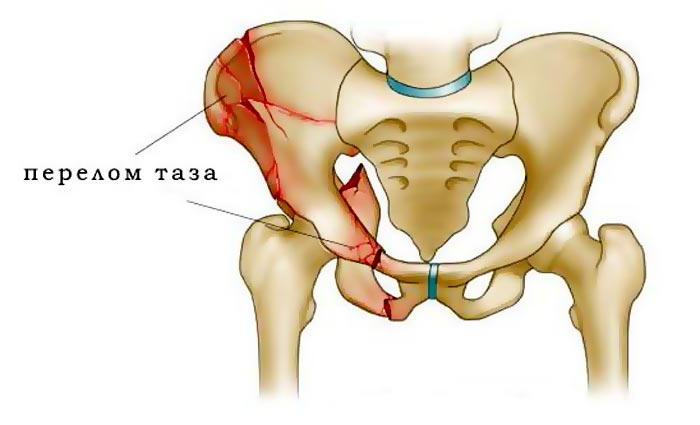

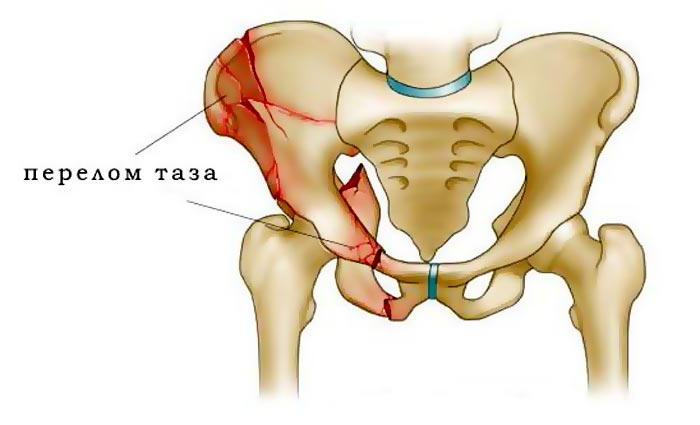

Приоритетные проблемы: локальная боль; болезненность при сдавлении таза; положение «лягушки» (ноги несколько разведены, ротированы кнаружи, согнуты в коленных суставах); активные движения конечностей ограничены. Кроме того, при переломах переднего полукольца к вышеперечисленным проблемам добавляются: пациент не может самостоятельно поднять вытянутую ногу со стороны повреждения (симптом «прилипшей пятки»). Проблемы пациента при повреждениях отдельных локализаций: дно вертлужной впадины – укорочение конечности; крестец и копчик – резкая боль в положении сидя и лежа на спине с иррадиацией в ягодицы, промежность; перелом лонных костей-гематома в паховой области; перелом седалищных костей – гематома в области промежности; перелом типа Мальгеня – асимметрия таза.

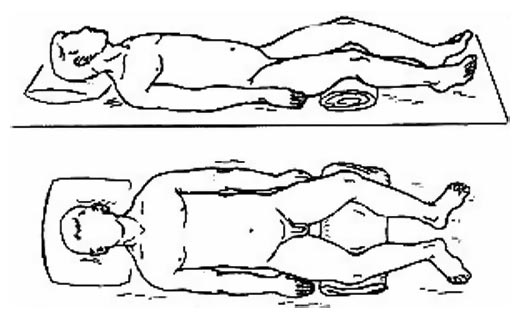

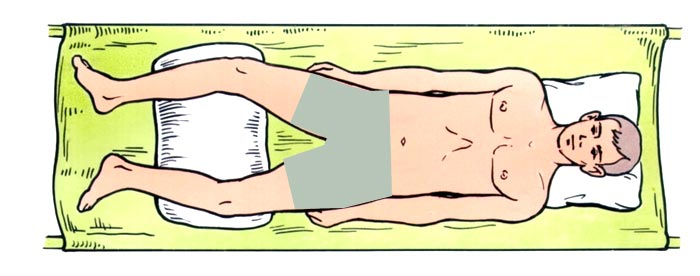

На догоспитальном этапе при переломе костей таза важнейшую роль играет транспортная иммобилизация. Для этого используют твердый щит, на которых пострадавший укладывается на спину в положении « лягушки». При множественных переломах и с нарушением целостности тазового кольца насильственное разведение ног вызывает резкую боль. В этих случаях используют жесткие носилки с валиком под колени, специально смоделированные шины Крамера, вакуумные иммобилизирующие носилки. При переломах костей таза с массивным кровотечением применяются компрессирующие пневмокостюмы. Для обезбаливания лучше использовать кеталар в небольших (анальгетических) дозах или ингаляционный наркоз.

Обезболить (кеталар, наркотические анальгетики, наркотические- с большой осторожностью!)

Переложить пострадавшего по команде на носилки с учетом локализации и характера перелома;

– жесткие носилки на спине в положении «лягушки» с валиком под коленные суставы;

– жестокие носилки на спине с валиком под коленные суставы;

– вакуумные носилки;

– компрессирующий пневмокостюм.

3. Провести простейшие противошоковые мероприятия с учетом внутрибрюшинных повреждений.

4. Транспортировка в ЛПУ.

Участие медицинской сестры в уходе за пациентами с переломами таза.

Уход за пациентами начинается с обезболивания. При переломах костей таза применяется новокаиновая блокада по Школьникову А.Г.-Селиванову В.П. Медицинская сестра готовит длинную иглу (12-14см), 80-120мл, 0,25% раствора новокаина, если блокада односторонняя, обеспечивает асептику при выполнении манипуляции.

При отсутствии смещения отломков медсестра готовит постель для пациента: на кровать укладывается деревянный щит, под колени плотный валик для обеспечения положения «лягушки». Постельный режим 3-4 недели, трудоспособность восстанавливается через 2 месяца. При переломах вертлужной впадины со стороны повреждения накладывается скелетное вытяжение за бугристость большеберцовой кости. Медицинская сестра готовит необходимый набор инструментов, а постель готовит, как для пациента, находящегося на скелетном вытяжении. Длительность вытяжения 1-1,5 месяца, трудоспособность восстанавливается через 8-12 месяцев.

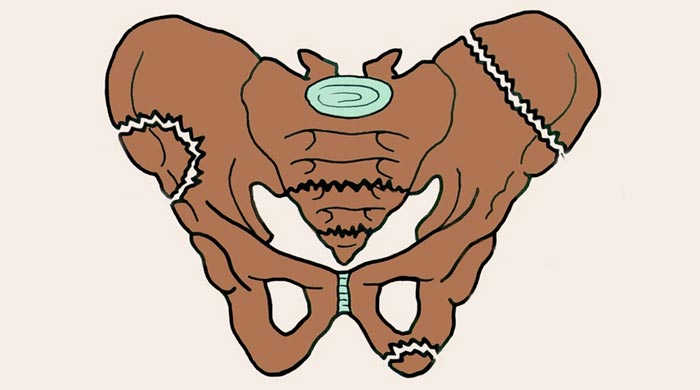

При переломах с нарушением целостности тазового кольца, помимо скелетного вытяжения за бугристость большеберцовой кости, для сближения костных отломков таз помещается на специальный гамак, к шнурам которого подвешивается груз. На постельном режиме пациент находи 5-6 месяц, трудоспособность восстанавливается через 8-10 месяцев. Современный метод лечения переломов со смещением – остеосинтез с помощью аппаратной наружной фиксации отломков кости. Хирургическая коррекция проводится в первые три дня после травмы. Ее преимущества: лучшее восстановление анатомической формы и опорной функции таза; уменьшение инвалидизации; сокращение сроков постельного режима (до 1 недели); лечения и реабилитации пациента (4-8 месяцев).

Источник

Тазовая кость — одна из опорных частей скелета, несущая на себе основную функциональную нагрузку. Состоит из трех структур: подвздошная, седалищная и лобковая кости, которые, посредством крестцового отдела позвоночника, образуют кольцо. Травматические повреждения с нарушением целостности приводят к ослаблению или выключению функции части туловища и нижних конечностей. Это кардинальным образом меняет образ жизни человека в течение большого промежутка времени.

Переломы тазового кольца врачи считают наиболее сложными, требующими длительного лечения и реабилитации. Это связано не только с долгим периодом образования костной мозоли. При травмах часто повреждаются внутренние органы, расположенные в данной анатомической области. По статистике, переломы таза составляют до 6 % всех поражений опорно-двигательного аппарата.

Симптомы повреждения таза

Травма костей таза чаще всего встречается после дорожно-транспортных происшествий. Заподозрить перелом можно по наличию следующих клинических признаков.

- Боль в проекции повреждения.

- Патологическая подвижность в месте дискомфорта.

- Изменение конфигурации кольца.

- Кровоизлияние или гематома в области травмы.

- Появление травматического шока, который характеризуется снижением артериального давления, нарушением работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы, дезориентацией или изменением сознания.

Внимание! Шок — состояние, угрожающее жизни человека и требующее проведения неотложных мероприятий.

При травмах тазового кольца существует высокий риск повреждения мочевого пузыря, кишечника, половых органов, крупных сосудов и нервных сплетений.

Инструментальная диагностика

Для уточнения характера перелома и объема лечения проводят дополнительные исследования:

- Рентгенография костей таза.

- Компьютерная томография.

- Магнитно-резонансная томография.

- Ультразвуковой метод.

- Ангиография.

- Уретерография.

Особенности лечения при травмах таза

Тактика ведения пациента зависит от вида повреждения и наличия сопутствующих нарушений внутренних органов. При отсутствии изменения конфигурации тазового кольца и сохранении функции других систем ортопед рекомендует охранительный режим в положении лежа с разведенными ногами, согнутыми в коленных суставах. Длительность лечения положением занимает 5-6 недель.

Смещение обломков требует наложения гипсовой повязки или фиксации с помощью специальных приспособлений. В этом случае срок удлиняется до 8-12 недель. По необходимости выполняют реконструктивные операции органов малого таза с целью восстановления их функции.

Задачи реабилитационного периода

Главная особенность при лечении переломов тазовых костей — длительное пребывание в вынужденном положении. На протяжении этого периода противопоказана физическая активность. За это время происходит снижение мышечной массы, изменение кровообращения и питания окружающих мягких тканей. Поэтому основными задачами реабилитации являются следующие мероприятия:

- Профилактика трофических изменений.

- Предупреждение застойных процессов в органах малого таза.

- Восстановление нормальной работы внутренних органов.

- Возвращение полноценной функции опоры и ходьбы.

Этапы восстановления

Реабилитация после перелома таза занимает длительное время. Это совместный труд медицинского персонала, родственников и самого пациента. Работа по возвращению к привычной жизни проводится, начиная с постельного режима, и включает несколько этапов.

Первый период

Этап направлен на профилактику трофических изменений мягких тканей. Для этого применяют специальные приспособления и подушки, наполненные силиконовым материалом. Их подкладывают под области соприкосновения тела с поверхностью кровати.

Это позволяет уменьшить давление на зоны и восстановить местное кровообращение. Проводится противовоспалительная, обезболивающая терапия с помощью медикаментозных средств. Врач рекомендует диету, которая способствует нормализации пищеварения.

Второй период

В течение следующего этапа проводится восстановление двигательной активности. Упражнения начинают в положении лежа в постели.

Разрешают переворачиваться по мере возможности пациента, учитывая особенности травмы и иммобилизации. Показан массаж туловища и конечностей для повышения мышечного тонуса и улучшения кровообращения.

Комплекс упражнений

Элементы ежедневной гимнастики разрабатывают с учетом особенностей пациента. Физическую активность начинают в положении лежа, а затем сидя. В первую очередь тренируют здоровые конечности, заканчивают той, движения в которой ограничены. Можно выполнять следующие упражнения:

- Сгибание и разгибание кистей и стоп поочередно до 15 раз.

- Круговые движения в голеностопных суставах.

- Повороты стоп внутрь и наружу.

- Попытки удерживать различные предметы пальцами ног.

- Сгибание и разгибание ног в коленных суставах.

- Смена положения из состояния лежа на спине в положение сидя.

- Круговые движения ногами поочередно.

- В положении на боку выполнение отведения конечности.

Важно! Упражнения выполняются строго под контролем реабилитолога.

Третий период

На этом этапе продолжается восстановление физической активности. Пациент учится ходить при помощи поддерживающих устройств, а затем самостоятельно. В начале переход из горизонтального положения в вертикальное должен контролировать медицинский работник. Это связано с изменением состояния пациента во время перемещения. После длительного нахождения в вынужденной позе может резко снижаться давление и возникать коллаптоидное состояние.

Кроме этого, снижение тонуса мышц нижних конечностей затрудняет нормальную опорную и двигательную функцию. Поэтому, при отсутствии посторонней поддержки, возможны падения с возникновением повторной травмы.

Комплекс упражнений

Постепенная ходьба и лечебная физкультура восстанавливает утраченные навыки. Комплекс упражнений включает более широкий спектр нагрузочных элементов. Он направлен на дальнейшее укрепление мышц таза и нижних конечностей, профилактику застойных процессов и предупреждение образования контрактур. Занятия проводятся во всех положениях, включая вертикальные позиции с опорой на ноги.

Внимание! Движения не должны выполняться при наличии болевого синдрома. При появлении дискомфорта и отеков следует обратиться к врачу.

Специалисты рекомендуют следующие виды упражнений.

- Переход из позиции стоя с опорой на стопу в положение на носках и обратно.

- Поочередное сгибание и разгибание ног в коленных суставах стоя.

- Сгибание и разгибание нижних конечностей в положении сидя с удерживанием ноги на кровати в течение нескольких секунд.

- Стоя перенос опоры поочередно на каждую ногу.

- Переход из положения сидя в положение стоя.

Гимнастика дополняется ходьбой с постепенным увеличением расстояния и удлинением шага. Любые движения выполняются по мере возможности пациента, при отсутствии ощущения дискомфорта.

Физиотерапевтические мероприятия

В процессе восстановления лечебные мероприятия не ограничиваются физическими упражнениями. С целью ускорения регенерации костных тканей и улучшения трофики широко применяют физиотерапевтические методы лечения. Используют следующие процедуры:

- магнитотерапия;

- парафино-озокеритовые аппликации;

- электрофорез с лидокаином и хлоридом кальция.

Польза массажа

Массажные методики позволяют восстановить кровообращение в тканях, обеспечивает лимфодренаж, улучшают мышечный каркас, особенно в местах большой нагрузки. По показаниям проводят несколько курсов массажа. Интенсивность процедуры зависит от степени повреждения органов.

Поначалу давление на зоны не должно быть чрезмерным, в некоторых случаях прибегают к точечным манипуляциям. Затем постепенно силу воздействия на ткани увеличивают до достижения оптимального результата.

Особенности диеты

Для повышения регенерации костных тканей и улучшения обмена веществ важным фактором является правильная диета. На начальных этапах реабилитационного периода пища должна быть легкоусвояемой. Это необходимо для нормализации пищеварения.

Позже рацион расширяют за счет продуктов, которые обогащены кальцием и фосфором.

Полезные компоненты в достаточном количестве содержатся в молочных продуктах, рыбе, орехах, бобовых, зелени, кунжуте и маке. В некоторых случаях врач назначает комплексные препараты с минералами и витаминами, которые ускоряют процесс выздоровления.

Вывод

Реабилитация после перелома костей таза — длительный и сложный процесс, который, при правильной организации, ускоряет выздоровление и приводит к полноценному восстановлению пациента. Напоследок предлагаем посмотреть видео — современная тактика лечения переломов костей таза в многопрофильном стационаре.

Наверх ↑

Источник

Автор: 1122112211 • Март 20, 2019 • Курсовая работа • 5,977 Слов (24 Страниц) • 1,971 Просмотры

Страница 1 из 24

Курсовая работа на тему:

«Сестринский уход за пациентами с повреждениями костей таза”

Выполнил:

Научный руководитель:

2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1 Повреждения костей таза 6

1.1 Виды повреждений костей таза 6

1.2 Принципы диагностики и лечения переломов костей таза 12

2 Сестринская помощь при повреждениях костей таза 18

2.1 Оказание первой помощи при травмах костей таза 18

2.2 Уход за пациентами с повреждениями костей таза в стационаре 22

Заключение 27

Список использованных источников 29

Приложение 30

ВВЕДЕНИЕ

Переломы костей таза составляют 4–7% всех переломов и относятся тяжелым повреждениям скелета. Тяжесть травмы обусловлена большой потерей крови, истекающей из отломков костей таза и мягких тканей, а также развитием травматического шока, обусловленного болевым синдромом и кровопотерей. Местные симптомы перелома костей таза включают боль в месте перелома, деформацию таза, видимое укорочение нижней конечности, нарушение движений ногами. Перелом крестца может сопровождаться повреждением нервов, приводящим к недержанию мочи. Диагноз устанавливается по результатам рентгенографии. Для исключения повреждения органов таза могут быть назначены уретрография, цистография, УЗИ мочевого пузыря. Количество травм таза в последнее десятилетия увеличилось в 2 раза и они стали несопоставимо тяжелее по сравнению с теми, которые отмечались 20–40 лет назад и прогнозируется ухудшение ситуации. Летальность вследствие тяжелых повреждений таза варьирует от 10 до 18%, причем в 4% случаев причиной ее является внутренне кровотечение. Высокая смертность при травмах таза обусловлена отсутствием четких критериев в выборе и очередности использования методов лечения пострадавших различных возрастных групп с этой патологией, ошибок при диагностике и проведении лечебных мероприятий и отсутствием организационно-тактических принципов послеоперационного ведения больных и сроков их активизации [1]. Современные повреждения таза – преимущественно (в 70,6% случаев) сложная политравма многих органов и тканей, порой крайне коварная и опасная для жизни. Чтобы нарушить целостность таза, требуется приложить большую силу, поэтому изолированные переломы таза отмечаются только в 13–38,2% случаев[1]. С точки зрения топографического расположения, таз занимает центральное место в теле человека и является основным элементом скелета. Тазовый пояс является важнейшим анатомическим звеном опорно-двигательного аппарата. Таз – система соединенных между собой костей, которые располагаются в основании позвоночника. Таз является опорой для скелета, защищает расположенные в нижней части живота внутренние органы и служит связующим звеном между костями нижних конечностей и туловища. Тазовое кольцо образовано тремя парными тазовыми костями (лобковой, подвздошной и седалищной) и расположенным сзади крестцом. Три тазовые кости с каждой стороны разделены между собой тонкими костными швами и неподвижны относительно друг друга. Спереди лобковые кости сочленяются, образуя лобковый симфиз. Сзади подвздошные кости крепятся к крестцу посредством крестцово-подвздошных сочленений. В наружно-боковой области все три тазовые кости участвуют в образовании вертлужной впадины (части тазобедренного сустава).

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется двумя аспектами: одно из которых характеризует закономерное и неуклонное увеличение из года в год пострадавших с травмой таза, вызванное стремительным ростом ДТП, а другое – связанно с тяжестью возникающих повреждений. Травмы таза опасны в острый период в связи с возможностью выраженной кровопотери, а в отдаленный период осложняются инвалидностью, которая составляет 2–3% среди опорно-двигательной системы.

Цель – выявить особенности сестринского ухода за пациентами с повреждениями костей таза.

…

Доступно только на Essays.club

Источник

Клинические симптомы переломов делятся на абсолютные и относительные.

К абсолютным относятся:

– патологическая подвижность (подвижность вне зоны сустава);

– крепитация костных отломков, определяющаяся при пальпации;

– деформация по оси конечности;

– усиление боли при осевой нагрузке.

К относительным относятся:

– боль;

– гематома в месте перелома;

– отек мягких тканей;

– вынужденное положение конечности;

– нарушение функции конечности (отсутствие активных движений. пассивные ограничены).

Сбор информации при переломах.

При опросе пациента медсестре необходимо выяснить обстоятельства, место, время возникновения и характер травмы. Основной жалобой является боль различной степени в месте перелома. При осмотре медсестра обращает внимание на деформацию конечности, ее вынужденное положение, наличие отека и гематомы в месте перелома. Нагрузка вдоль оси поврежденной конечности вызывает резкое усиление боли в области перелома. Кроме того наблюдается укорочение конечности (возможно ее удлинение). При пальпации обнаруживается нарушение правильного расположения костных выступов, так называемых анатомических ориентиров кости. При около- или внутрисуставных переломах наблюдается сглаживание контуров сустава, увеличение объема сустава из-за скопления крови в его полости (гемартроз). В суставе активные движения могут отсутствовать или же быть резко ограниченными из-за боли. При попытке пассивных движений возникает усиление боли, так возможны патологические движения не характерные данному суставу. При открытых переломах имеется рана, из которой истекает кровь. Пальпация выявляет болезненность, крепитацию костных отломков, патологическую подвижность, нарушение функции конечности. Перелом может осложняться травматическим шоком, кровопотерей, повреждением внутренних органов.

Проблемы пациентов:

– боль;

– нарушение двигательной активности;

– невозможность осуществлять самоуход в полном объеме:

– страх, тревога из-за травмы;

– слабость при кровотечении;

риск инфицирования при открытом переломе.

Неотложная помощь при переломе:

1. Остановка кровотечения (если это открытый перелом).

2. Обезболивание (введение анальгетиков, новокаиновые блокады).

3. Холод на место перелома.

4. Обработка краев раны, наложение асептической повязки.

5. Транспортная иммобилизация (наложение шин).

6. Госпитализация в травматологическое отделение в положении лежа на носилках.

В стационаре для уточнения диагноза проводится рентгенологическое обследование поврежденной конечности.

Лечение. Ведущей задачей лечения перелома костей является сращение отломков и восстановление нарушенной функции. Для осуществления данной задачи нужно сопоставить отломки (репозиция), обеспечить хорошую фиксацию, но при этом движения в соседних суставах и функция мышц не должны пострадать.

При выполнении репозиции (вправлении) отломков необходимо добиться полного обезболивания (провести местную анестезию или наркоз), так как боль, возникающая при смещении вызовет рефлекторное сокращение мышц, что удержит отломки в смешенном состоянии и будет препятствовать их вправлению. Существуют два способа репозиции закрытый способ (закрытая репозиция) и оперативный (открытая репозиция). При выполнении закрытой репозиции используют различные ручные манипуляции (ручная репозиция), а также специальные аппараты (аппаратная репозиция), производящие растягивание по длине или оказывающие непосредственное давление на отломки. При открытой репозиции вправление осуществляют специальными инструментами через операционный разрез в области перелома. Для фиксации отломков кости используют гипсовые повязки, скелетное вытяжение или остеосинтез.

Сестринские вмешательства при переломах:

Наблюдение за состоянием пациента:

– подготовка к диагностическим и лечебным процедурам;

– контроль за пульсом, АД, температурой тела; контроль состояния гипсовых и мягких повязок;

следить за состоянием кровообращения в поврежденной конечности (при тугой повязке у больного появляется боль в конечности, увеличивается отек, цианоз и онемение пальцев; в этих случаях повязку необходимо переменить);

– следить за положением конечности на лечебной шине при проведении скелетного вытяжения;

– надо следить, чтобы конечность не упиралась в спинку кровати. а груз не опускался на пол. Медсестра должна постоянно следить за положением пациента, так как неправильное положение может привести к неправильному сращению перелома или параличу конечности. Перестилать постель и подавать судно нужно очень осторожно, чтобы не вызвать смешение отломков;

-проводить обработку кожи вокруг спиц и место введения спиц (профилактика остеомиелита). Места введения спицы обрабатываются спиртовыми антисептическими растворами, спицы протирают спиртом, вокруг спицы в местах введения кладут салфетки, смоченные спиртом.

2. Профилактика пролежней:

– своевременная смена постельного и нательного белья; устранение складок на постели;

– смена положения в постели;

– протирание кожи камфорным спиртом;

– использование противопролежневых матрасов.

3. Профилактика пневмонии:

– дыхательная гимнастика.

4. Снижение болевых ощущений:

– введение анальгетиков по назначению врача;

– холод:

– изменение положения тела.

5. Помощь в проведении гигиенических мероприятий.

6. Помощь в восстановлении двигательной функции: лечебная физкультура (ЛФК). При длительном лежании наблюдается атрофия мышц. С целью профилактики необходимо проводить лечебную физкультуру с первых дней после травмы. Активные движения поврежденной конечности предупреждают атрофию мышц, остеопороз костей, улучшают кровообращение, ускоряют процесс костеобразования;

– массаж;

– физиотерапия.

7. Психологическая работа с пациентом и его родственниками.

Осложнения переломов:

Ранние:

1. Травматический шок.

2. Острая кровопотеря.

3. Повреждение внутренних органов.

4. Жировая эмболия.

5. Инфицирование.

Поздние.

1. Посттравматический остеомиелит.

2. Образование ложного сустава.

3. Контрактура сустава.

4. Анкилоз сустава.

5. Неправильное срастание перелома.

6. Пролежни.

7. Атрофия мышц.

8. Нарушения кровообращения и иннервации.

Источник