Риск основных переломов

Здоровье

Здоровье

Нарушения целостности костной ткани, вызванные переломами, иногда классифицируют в зависимости от локализации повреждения. В различных частях скелета прочность костной ткани может быть неоднородной. Зависит эта прочность кости от ее размера и плотности. В свою очередь, плотность кости частично зависит от количества кальция, фосфора, бора и других минералов, которые содержатся в костной ткани. Если кости содержат меньшее количество минералов, чем положено, они обладают меньшей прочностью и утрачивают, в конечном итоге, способность своей структуры оказывать соответствующую поддержку всему организму. Помимо минералов, на прочность костей влияют также различные генетические факторы и факторы окружающей среды, включая не только рацион питания, но также интенсивность и регулярность выполнения физических упражнений.

Одной из наиболее распространенных причин, по вине которой костная ткань ослабевает и становится подверженной переломам, является такое заболевание, как остеопороз. У большинства людей к 35-ти годам прочность костей постепенно начинает снижаться. Связано это с тем, что количество отмирающих клеток костной ткани начинает превышать количество новых клеток. В результате, кости теряют свою плотность, а их структура ослабевает. Существует и более мягкая форма остеопороза, которая называется остеопенией (нарушением остеогенеза). Данное состояние не является достаточно серьезным, чтобы его называли остеопорозом, однако оно значительно увеличивает риск развития остеопороза. По мере обострения болезни, кости теряют кальций, фосфор, бор и другие минералы, становясь легче, менее плотными и более пористыми. Данный процесс приводит к ослаблению костей и увеличивает вероятность переломов. Если это состояние не предотвратить или не лечить, остеопения способна незаметно и безболезненно перерасти в остеопороз, который будет выявлен лишь тогда, когда у пациента случится перелом.

Факторы риска, способствующие развитию остеопороза

Факторы риска, которые увеличивают вероятность развития остеопороза, достаточно многочисленны. Речь идет, к примеру, о возрасте человека, его половой и этнической принадлежности, общем состоянии здоровья, уровне эстрогена и так далее.

Пол человека

Переломы, которые являются следствием наличия остеопороза, случаются, как минимум, в два раза чаще у представительниц женского пола, чем у мужчин. Впрочем, несмотря на тот факт, что женщины в четыре раза чаще мужчин страдают от остеопороза, мужчины также страдают от последствий данного заболевания. У женщин костная масса меньше, чем у мужчин, однако ввиду того, что продолжительность жизни женщин несколько больше, чем продолжительность жизни мужчин, женский пол подвергается повышенному риску развития остеопороза. Другой причиной, увеличивающей риск развития данного заболевания у женщин, является резкое снижение уровня такого гормона, как эстроген, происходящее в период наступления менопаузы. Данный процесс лишь ускоряет потерю костной массы, так как эстроген способствует формированию костной ткани. Субтильные женщины с маленьким скелетом подвергаются особенному риску развития остеопороза, так как им для начала этого процесса необходимо потерять сравнительно небольшое количество костной массы. Что касается мужского населения, то наибольшему риску развития остеопороза подвергаются те мужчины, у которых в организме отмечается низкий уровень так называемого мужского гормона – тестостерона. После 75-ти лет остеопороз является достаточно распространенным заболеванием, причем как среди мужчин, так и среди женщин.

Переломы, которые являются следствием наличия остеопороза, случаются, как минимум, в два раза чаще у представительниц женского пола, чем у мужчин. Впрочем, несмотря на тот факт, что женщины в четыре раза чаще мужчин страдают от остеопороза, мужчины также страдают от последствий данного заболевания. У женщин костная масса меньше, чем у мужчин, однако ввиду того, что продолжительность жизни женщин несколько больше, чем продолжительность жизни мужчин, женский пол подвергается повышенному риску развития остеопороза. Другой причиной, увеличивающей риск развития данного заболевания у женщин, является резкое снижение уровня такого гормона, как эстроген, происходящее в период наступления менопаузы. Данный процесс лишь ускоряет потерю костной массы, так как эстроген способствует формированию костной ткани. Субтильные женщины с маленьким скелетом подвергаются особенному риску развития остеопороза, так как им для начала этого процесса необходимо потерять сравнительно небольшое количество костной массы. Что касается мужского населения, то наибольшему риску развития остеопороза подвергаются те мужчины, у которых в организме отмечается низкий уровень так называемого мужского гормона – тестостерона. После 75-ти лет остеопороз является достаточно распространенным заболеванием, причем как среди мужчин, так и среди женщин.

Возраст человека

Ослабление костей в результате нормального процесса старения называется резорбцией или атрофией костной ткани. По сути, резорбция кости – это постепенная потеря костной массы. По мере старения индивидуума (после пятидесяти лет), вне зависимости от того, принадлежит ли он к мужской или женской половине человечества, ежегодно отмечается средняя потеря 0,5 процентов костной массы. В результате увеличивается вероятность переломов костей, в особенности, переломов шейки бедра.

Этническая принадлежность

Примечательно, что наибольшему риску развития остеопороза подвергаются представители европейской и юго-восточноазиатской рас. Соответственно, именно представители данных этнических групп лидируют по количеству переломов. Несколько меньший риск развития остеопороза, а значит, и меньшая вероятность переломов отмечается среди афро-американских и латиноамериканских мужчин и женщин (хотя цифры остаются достаточно значительными). К примеру, известно, что около 40-ка процентов американских женщин и 13-ти процентов американских мужчин европейского происхождения в возрасте 50-ти лет и старше сталкиваются, как минимум, с одним переломом, вызванным потерей костной массы. Кроме того, известно, что в Соединенных Штатах Америки примерно 54 процента женщин европейского происхождения, находящиеся в постклимактерическом возрасте, страдают от остеопении, а 30 процентов – от остеопороза. К 80-ти годам жизни соотношение между этими двумя состояниями резко меняется: лишь 27 процентов женщин европейского происхождения имеют остеопению, в то время как от остеопороза страдает более 70-ти процентов женщин.

Размер тела

Мужчины и женщины, которые отличаются исключительной худобой или имеют небольшой размер тела, обычно подвергаются большему риску развития остеопороза и, соответственно, большему риску столкнуться со связанными с этим заболеванием переломами, так как обладают меньшей массой костной ткани. Это означает, что их костям достаточно утратить меньший процент костной ткани, по сравнению с другими людьми, чтобы обрести предельную хрупкость и ломкость.

Мужчины и женщины, которые отличаются исключительной худобой или имеют небольшой размер тела, обычно подвергаются большему риску развития остеопороза и, соответственно, большему риску столкнуться со связанными с этим заболеванием переломами, так как обладают меньшей массой костной ткани. Это означает, что их костям достаточно утратить меньший процент костной ткани, по сравнению с другими людьми, чтобы обрести предельную хрупкость и ломкость.

Наследственность

Если кто-то из ваших родителей или близких родственников (сестер или братьев) страдает или страдали от остеопороза, это говорит о том, что и вы подвергаетесь большему риску развития данного заболевания. Кроме всего прочего, увеличивается и риск переломов, вызванных разрежением костей (особенно если аналогичные травмы наблюдались у кого-то из вышеперечисленных родственников). По сути, у человека, у которого его близкий родственник страдает от остеопороза, риск развития данного заболевания на 50-58 процентов выше, чем у всех остальных людей.

Курение

Механизм влияния, который оказывает табакокурение на здоровье костной ткани, еще не до конца понятен. Возможно, курение служит причиной снижения плотности костей, хотя не совсем понятно, является ли данный процесс непосредственным следствием курения, или же на него влияют другие факторы, которые обычно негативно влияют на здоровье курильщика. Другая причина может заключаться в том, что курильщики в большинстве своем весят меньше некурящих людей, чаще потребляют алкоголь, проявляют меньшую физическую активность, а также придерживаются менее здорового режима питания. Что касается курящих женщин, то у них отмечается более раннее наступление периода менопаузы, нежели чем у некурящих. Все эти факторы влияют на то, что курильщики подвергаются повышенному риску развития остеопороза.

Кроме всего прочего, многочисленные исследования того влияния, которое оказывает курение на здоровье человека, обнаружили определенные результаты, которые позволили ученым выдвинуть следующее предположение: курение увеличивает риск переломов. Как оказалось, чем дольше человек курит и чем больше сигарет он потребляет, тем большему риску переломов в пожилом возрасте он подвергается. Кроме того, на заживление перелома, с которым столкнулся курящий человек, уходит больше времени, чем на заживление аналогичного перелома, произошедшего у некурящего индивидуума. Другое исследование позволило обнаружить значительные потери костной массы у пожилых мужчин и женщин, которые активно курят. Более того: результаты, полученные в результате исследований, дают ученым основания предположить, что так называемое пассивное курение в молодом возрасте способно увеличить риск более быстрого уменьшения костной массы в пожилом возрасте. Что касается курящих женщин, то их организм вырабатывает меньшее количество эстрогена; кроме того, у таких женщин менопауза наступает несколько раньше, чем у некурящих представительниц слабого пола. Другие исследования продемонстрировали, что отказ от курения значительно снижает риск наступления остеопороза и вероятность переломов.

Уровень эстрогена

Как известно, такой гормон, как эстроген, помогает увеличению плотности костной ткани. Чем дольше организм женщины продолжает вырабатывать эстроген, тем ниже у нее риск развития остеопороза. Более низкий риск развития остеопороза отмечается, в частности, у тех женщин, у которых позднее наступает менопауза, или если они начинают менструировать в возрасте более раннем, чем средний возраст начала менструации у девушек. Если же у женщины наблюдались значительные отклонения в ее менструальном цикле, если менопауза наступила ранее сорока лет, или если она в возрасте до 45-ти лет подверглась хирургической процедуре по удалению яичников без последующего применения гормональной терапии, все это может значительно увеличить риск развития остеопороза.

Как известно, такой гормон, как эстроген, помогает увеличению плотности костной ткани. Чем дольше организм женщины продолжает вырабатывать эстроген, тем ниже у нее риск развития остеопороза. Более низкий риск развития остеопороза отмечается, в частности, у тех женщин, у которых позднее наступает менопауза, или если они начинают менструировать в возрасте более раннем, чем средний возраст начала менструации у девушек. Если же у женщины наблюдались значительные отклонения в ее менструальном цикле, если менопауза наступила ранее сорока лет, или если она в возрасте до 45-ти лет подверглась хирургической процедуре по удалению яичников без последующего применения гормональной терапии, все это может значительно увеличить риск развития остеопороза.

Общее состояние здоровья

Определенные патологические состояния, вызванные, гормональными сдвигами (к примеру, гипертиреоидизм – синдром, обусловленный повышением активности щитовидной железы и ее увеличением, гиперпаратиреоз – синдром гиперфункции паращитовидных желез, или синдром Иценко-Кушинга – повышение количества адреналина в организме), способны значительно увеличить риск развития остеопороза. Причина этого заключается в том, что данные состояния нарушают определенный гормональный уровень, который ответственен за формирование костной ткани. Среди других патологических состояний, которые также увеличивают риск развития остеопороза, можно назвать заболевания желудочно-кишечного тракта (к примеру, глютеиновую болезнь, болезнь Крона и так далее), которые влияют на способность организма усваивать кальций и витамин D. Раннее наступление менопаузы, связанное с удалением матки (гистерэктомией), а также полное удаление яичников (овариэктомия), также значительным образом влияет на увеличение риска развития остеопороза.

Алкоголизм

Хроническая алкогольная зависимость связана со снижением минеральной плотности костной ткани и является весьма распространенным фактором риска развития остеопороза. Данный вывод подтверждается распространением остеопороза среди алкоголиков – от этой болезни страдают, по различным подсчетам, от 28-ми до 52-ух процентов людей, у которых отмечается алкогольная зависимость. Чрезмерное употребление алкоголя значительно влияет на формирование костной ткани, а также препятствует способности организма усваивать кальций.

Депрессия

У индивидуумов, которые страдают от серьезных случаев депрессии, часто отмечается повышенный уровень потери костной массы. Дело в том, что депрессия активирует определенные механизмы, связанные с симпатической частью вегетативной нервной системы, которая отвечает за реакцию на опасность или стресс. Это приводит к высвобождению определенного химического вещества, который называется норадреналином. Данный гормон, в свою очередь, приводит к поражению клеток костной ткани (остеобластов).

Расстройство пищевого поведения

Женщины и мужчины, страдающие от расстройства пищевого поведения (скажем, от анорексии или булимии), подвергаются повышенному риску снижения плотности костной ткани нижних конечностей и тазовых костей. Пищевые нарушения характеризуются и серьезными последствиями для физического здоровья в целом. Люди, которые страдают от подобных состояний, часто испытывают определенные диетологические (связанные с потреблением питательных веществ) и гормональные проблемы, влияющие на плотность костной ткани. Низкий вес тела у женщин приводит к приостановке выработки эстрогена, что находит выражение в такой ситуации, как аменорея (отсутствие месячных в течение шести месяцев и более). В свою очередь, низкий уровень эстрогена оказывает значительное влияние на уровень плотности костной ткани. Кроме всего прочего, организм людей, страдающих от анорексии, часто начинает вырабатывать излишнее количество гормона коры надпочечников под названием кортизол, который, как известно, также способствует снижению костной массы.

Женщины и мужчины, страдающие от расстройства пищевого поведения (скажем, от анорексии или булимии), подвергаются повышенному риску снижения плотности костной ткани нижних конечностей и тазовых костей. Пищевые нарушения характеризуются и серьезными последствиями для физического здоровья в целом. Люди, которые страдают от подобных состояний, часто испытывают определенные диетологические (связанные с потреблением питательных веществ) и гормональные проблемы, влияющие на плотность костной ткани. Низкий вес тела у женщин приводит к приостановке выработки эстрогена, что находит выражение в такой ситуации, как аменорея (отсутствие месячных в течение шести месяцев и более). В свою очередь, низкий уровень эстрогена оказывает значительное влияние на уровень плотности костной ткани. Кроме всего прочего, организм людей, страдающих от анорексии, часто начинает вырабатывать излишнее количество гормона коры надпочечников под названием кортизол, который, как известно, также способствует снижению костной массы.

Наряду с расстройствами пищевого поведения, на скорость потери костной массы влияют и другие проблемы, среди которых можно назвать снижение выработки гормона роста и так называемых факторов роста, низкий вес тела, недостаток кальция в организме, недостаточное питание. Резкое снижение веса, ограниченный строгими диетами рацион питания, а также недостаток тестостерона являются ответственными за низкую плотность костной ткани у мужчин, страдающих от расстройства пищевого поведения. Как показывают результаты исследований, низкая костная масса (остеопения) является весьма распространенным явлением у людей, страдающих от анорексии, причем данное явление (уменьшение костной массы) начинает проявляться уже на первичной стадии пищевого расстройства. Девушки и девочки, которые страдают от анорексии, вряд ли достигнут оптимальной плотности костной ткани; именно поэтому риск развития остеопороза у таких пациентов, как и риск переломов в течение всей жизни, значительно увеличивается.

Определенные медицинские препараты

Определенные лекарственные средства способны снизить способность организма абсорбировать кальций, что приводит к увеличению риска развития остеопороза. К примеру, повышенному риску развития данного заболевания подвергаются женщины постклимактерического возраста, страдающие от рака груди и принимавшие такие препараты, как анастрозол (торговая марка – Аримидекс), летрозол (торговая марка – Фемара) и эксеместан (торговая марка – Аромазин). Дело в том, что данные препараты приостанавливают действие эстрогена. Не было зафиксировано прогресса в потере костной массы у тех женщин, которые принимали тамоксифен (торговая марка – Нолвадекс).

Определенные лекарственные средства способны снизить способность организма абсорбировать кальций, что приводит к увеличению риска развития остеопороза. К примеру, повышенному риску развития данного заболевания подвергаются женщины постклимактерического возраста, страдающие от рака груди и принимавшие такие препараты, как анастрозол (торговая марка – Аримидекс), летрозол (торговая марка – Фемара) и эксеместан (торговая марка – Аромазин). Дело в том, что данные препараты приостанавливают действие эстрогена. Не было зафиксировано прогресса в потере костной массы у тех женщин, которые принимали тамоксифен (торговая марка – Нолвадекс).

Диуретики, то есть, лекарства, которые предотвращают накопление излишней жидкости в организме, заставляют почки выводить из организма больше кальция, что приводит к истончению костной ткани. Среди диуретиков, которые приводят к потере кальция, можно назвать фуросемид (торговая марка – Лазикс), буметанид, этакриновая кислота и торсемид.

Длительное применение каждого из перечисленных далее средств – разжижающего кровь медикамента под названием гепарин, препарата метотрексат, противосудорожного лекарства дифенин и содержащего алюминий антацида – способно привести к потере костной массы ввиду снижения способности абсорбировать кальций и истощению запасов этого вещества в организме.

Другим препаратом, который способен снизить способность организма абсорбировать кальций, увеличивая тем самым риск развития остеопороза, является холестирамин, предназначенный для контроля уровня холестерина в крови. Гонадотропин-рилизинг гормон, который используется для лечения эндометриоидной гетеротопии, также способен снизить способность организма к поглощению кальция и увеличить, тем самым, риск развития остеопороза. Эндометриоидная гетеротопия (эндометриоз) является состоянием, при котором ткань, нормально выстилающая матку (эндометрий или слизистая оболочка матки), начинает разрастаться в другие области организма, вызывая боль, нерегулярные кровотечения и возможное бесплодие.

Другим препаратом, который способен снизить способность организма абсорбировать кальций, увеличивая тем самым риск развития остеопороза, является холестирамин, предназначенный для контроля уровня холестерина в крови. Гонадотропин-рилизинг гормон, который используется для лечения эндометриоидной гетеротопии, также способен снизить способность организма к поглощению кальция и увеличить, тем самым, риск развития остеопороза. Эндометриоидная гетеротопия (эндометриоз) является состоянием, при котором ткань, нормально выстилающая матку (эндометрий или слизистая оболочка матки), начинает разрастаться в другие области организма, вызывая боль, нерегулярные кровотечения и возможное бесплодие.

Препараты на основе кортикостероидного гормона, такие как преднизон, также способны вызвать остеопороз. Примерно у 30-50-ти процентов пациентов, принимавших длительное время кортикостероиды, развивается остеопороз. Относительно короткий период лечения (от двух до трех месяцев), подразумевающий прием более чем 7,5 миллиграммов преднизона, способен вызвать значительное снижение костной массы. Весьма распространенное длительное применение кортикостероидных препаратов для лечения таких состояний, как ревматоидный артрит, способно привести к значительному увеличению вероятности переломов позвонков и, в конечном итоге, костей тазобедренного сустава. Кортикостероиды используются при воспалительных состояниях, которые могут включать в себя аллергические реакции, заболевания кожи (псориаз, крапивница), а также проблемы с дыхательным аппаратом, раковые заболевания, заболевании крови, проблемы с глазами, артрит и проблемы с пищеварительным трактом. Также кортикостероидные препараты используются при гормон-заместительной терапии.

Низкое потребление кальция

Низкое потребление кальция на протяжении всей жизни играет основную роль в развитии остеопороза. Низкое потребление данного вещества оборачивается в итоге низкой плотностью костей, ранней потерей костной массы и увеличенным риском переломов. Многие продукты питания содержат кальций, однако наиболее значительным источником этого элемента являются молочные продукты. Молоко и такие молочные продукты, как йогурт, сыр и сливочное масло содержат наиболее подходящие человеческому организму формы кальция.

Недостаток физических упражнений

Недостаток физических упражнений

Физические упражнения способны укрепить плотность костной ткани в любом возрасте. Мышцы, растягивающие кости, укрепляют скелет, в то время как упражнения, подразумевающие весовую нагрузку, делают кости плотнее и сильнее. К примеру, у физически активных детей, которые потребляют адекватное количество содержащих кальций продуктов питания, отмечается наибольшая плотность костной ткани.

Чрезмерное потребление кофеина

Механизм, связывающий такое заболевание, как остеопороз с количеством потребляемых кофеиносодержащих газированных напитков, пока выявлен не до конца. Однако и кофеин, и ортофосфорная кислота, содержащаяся в некоторых напитках, способны вступать во взаимодействие с процессом абсорбирования кальция, мешая ему. Кроме того, кофеин, который содержится в чае и кофе, является также и диуретиком, что также способствует выведению из организма определенных минералов.

Источник

Статья посвящена обоснованию создания, методике расчета и интерпретации результатов алгоритма FRAX® для определения 10-летней вероятности возникновения остеопоротических переломов. Представлены возрастзависимые пороги терапевтического вмешательства, созданные для российской популяции, и даны коэффициенты перерасчета для больных, получающих лечение глюкокортикоидами в зависимости от их дозы.

Вступление

Остеопороз (ОП) – системное заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы и нарушением ее качества (микроархитектоники), что приводит к хрупкости костей, которая проявляется переломами при незначительной травме.

Низкоэнергетические переломы являются основным клиническим проявлением ОП, причиной высокой инвалидности и смертности. В настоящее время достаточно лекарственных средств для эффективного лечения ОП, однако проблемой остается выявление лиц с высоким риском переломов, которым оно должно быть вовремя назначено.

Обоснование для создания FRAX®

Исследование минеральной плотности кости (МПК) с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA – dual-energy X-rays absorptiometry) получило широкое распространение и общепризнанно является «золотым» стандартом прогнозирования риска перелома. Однако было показано, что МПК не в состоянии идентифицировать всех пациентов, у которых в будущем произойдет перелом. Это связано с тем, что переломы происходят не только у лиц с диагностированным ОП, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ (Т-критерий ≤2,5 SD и ниже), но и у людей с более высокими показателями МПК [1, 2]. Причина в том, что ОП – мультифакториальное заболевание и в его развитии кроме низкой МПК играют роль и другие не зависимые от нее факторы риска, например возраст пациента, индекс массы тела (ИМТ), перенесенный ранее перелом и др. Все это послужило поводом для тщательного анализа и валидизации клинических факторов риска с целью поиска таких, которые могли бы использоваться вместе с МПК или без нее для обеспечения более точного прогнозирования риска перелома. Этот анализ по заказу ВОЗ был проведен в Шеффилдском университете группой исследователей под руководством профессора J.A. Kanis при поддержке ряда международных научных организаций, таких как Международный фонд ОП (IOF – International Osteoporosis Foundation), Национальный фонд ОП США (NOF – National Osteoporosis Foundation), Международное общество клинической денситометрии (ISCD – International Society for Clinical Densitometry) и Американское общество исследований кости и минералов (ASBMR – American Society of Bone and Mineral Research). Важной целью проекта была разработка такого алгоритма оценки риска переломов, который мог бы использоваться в первичной медицинской сети любого региона мира даже в отсутствие денситометров. Результатом многолетней работы стал новый способ оценки риска перелома, опубликованный в 2008 г. и получивший название FRAX®.

Информация о значении отдельных клинических факторов риска, а следовательно, о возможности их использования при прогнозировании риска перелома была получена на предварительном этапе работы при проведении ряда мета-анализов с использованием первичной информации из девяти популяционных когорт, наблюдавшихся учеными в различных регионах мира (Северная Америка, Европа, Азия и Австралия). Полученные при анализе закономерности в дальнейшем были валидизированы на других 11 независимых когортах из тех же регионов мира [3]. Авторы оценили и посчитали значение каждого фактора как в отдельности, так и в комбинации. Для алгоритма FRAX® были отобраны те клинические факторы риска, которые показали ассоциацию с повышением риска перелома независимо от МПК в шейке бедра.

Поскольку риск остеопоротических переломов и ожидаемая продолжительность жизни варьируются в различных регионах мира, на основе эпидемиологических данных были созданы специфичные для отдельных стран модели FRAX®, в т.ч. и для России.

Определение FRAX®

FRAX® – это алгоритм, основанный на компьютерной программе, определяющий у конкретного человека абсолютный риск как основных для ОП переломов (позвонков, дистального отдела предплечья, проксимального отдела бедра или плечевой кости), так и отдельно перелома проксимального отдела бедра в течение ближайших 10 лет жизни.

Расчет FRAX®

Алгоритм FRAX® применяется в отношении женщин после наступления менопаузы и мужчин 50 лет и старше, ранее не получавших лечения по поводу ОП. Для женщин возможно использование модели с 40 лет (при ранней менопаузе). Алгоритм сконструирован так, чтобы его можно было легко использовать врачу, не имеющему специальных знаний в области ОП, в частности врачу первичного звена.

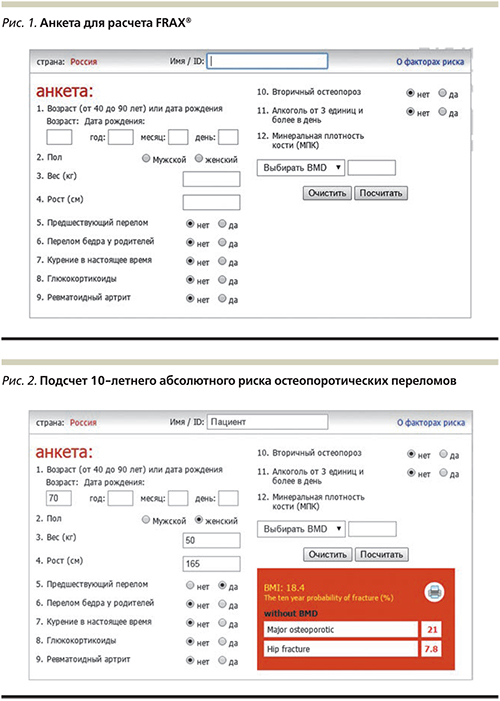

Для расчета FRAX нужно ввести следующие показатели, оценивающие наличие клинических факторов риска (рис. 1):

- возраст;

- пол;

- рост и масса тела пациента;

- наличие предшествующего перелома, произошедшего самопроизвольно или в результате такой травмы, от которой у здорового человека перелома бы не возникло;

- наличие перелома бедра у родителей;

- курение в настоящее время;

- употребление 3 или более единиц алкоголя в день. Одна единица алкоголя содержится в стандартной кружке пива (285 мл), бокале вина средних размеров (120 мл), рюмке крепленого вина (60 мл), в стандартной порции крепкого спиртного (30 мл);

- прием пероральных глюкокортикоидов в настоящее время или в прошлом более 3 месяцев;

- наличие ревматоидного артрита;

- наличие причин для развития вторичного ОП:

- нелеченый гипогонадизм у мужчин и женщин (например, ранняя менопауза, двусторонняя овариэктомия или орхидэктомия, нервная анорексия, химиотерапия рака молочной железы, гипопитуитаризм);

- воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона, язвенный колит). Риск частично обусловлен применением глюкокортикоидов, однако он остается и после поправки на терапию глюкокортикоидами;

- длительная иммобилизация (например, травма спинного мозга, болезнь Паркинсона, инсульт, мышечная дистрофия, анкилозирующий спондилит);

- трансплантация органов;

- сахарный диабет 1 типа;

- заболевания щитовидной железы (нелеченый гиперпаратиреоз, неправомерное назначение высоких доз тиреоидных гормонов при гипотиреозе);

- хроническая обструктивная болезнь легких;

- в алгоритм FRAX® можно вносить МПК шейки бедра как в абсолютном значении (г/см2), так и по Т-критерию. Помимо двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии исследование МПК может быть проведено с помощью количественной компьютерной томографии (Mindways QCT).

Если МПК не исследовалась, поле надо оставить пустым.

В FRAX® вносят бинарные данные (да/нет) для всех показателей, за исключением возраста, роста, массы тела и МПК.

Компьютерная программа для расчета FRAX® находится в открытом бесплатном доступе в Интернете (https://www.shef.ac.uk/FRAX/index.aspx?lang=rs).

Интерпретация результатов

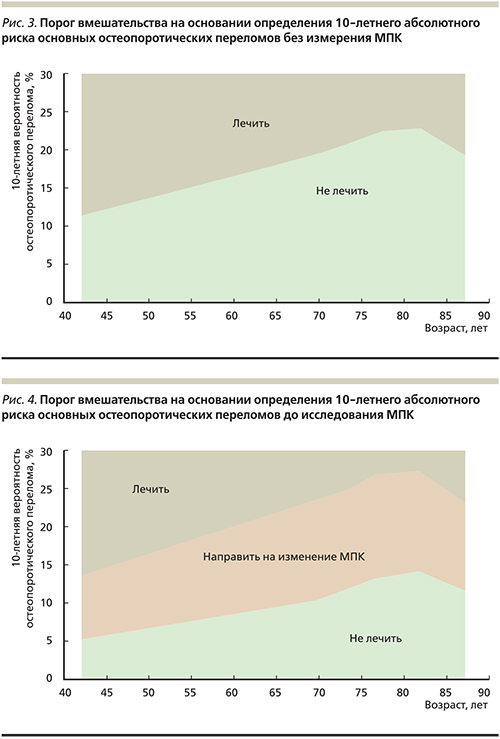

Результатом подсчета FRAX® являются две цифры (рис. 2). Одна – 10-летний абсолютный риск основных остеопоротических переломов (проксимального отдела бедра, дистального отдела предплечья, плечевой кости и клинически манифестного перелома позвонка), вторая – отдельно 10-летний абсолютный риск только перелома проксимального отдела бедра.

Дальнейшая тактика врача определяется в зависимости от возможности проведения остеоденситометрии проксимального отдела бедра.

При недоступности определения МПК оценка должна проводиться по графику, представленному на рис. 3. Лечение назначается пациенту, если пересечение параметров возраста и абсолютного риска основных остеопоротических переломов приходится на красную зону графика.

При ограниченной доступности проведения остеоденситометрии следует использовать график, представленный на рис. 4. Если пересечение параметров возраста и абсолютного риска основных остеопоротических переломов приходится на красную зону графика, больному показано лечение без дополнительного исследования МПК. Пациент направляется на остеоденситометрию, если пересечение параметров возраста и абсолютного риска основных остеопоротических переломов соответствует оранжевой зоне графика. После этого исследования необходим перерасчет абсолютного риска основных остеопоротических переломов с учетом данных МПК проксимального отдела бедра. Лечение назначается, если пациент соответствует красной зоне на рис. 3.

При неограниченном доступе к остеоденситометрии оценка 10-летнего абсолютного риска переломов может быть проведена с учетом результатов МПК по графику на рис. 3, если полученные значения МПК соответствуют остеопении (Т-критерий между -1 и -2,5 SD) или даже норме, но имеются другие факторы риска переломов для решения вопроса о назначении терапии.

Зеленая зона обоих графиков означает, что лечение можно не проводить и оценку риска перелома повторить через 5 лет.

Ограничения и недостатки алгоритма FRAX

• Подсчет абсолютного риска перелома с помощью FRAX используется только в отношении нелеченых больных.

К нелеченым следует относить больных:

1. Ранее никогда не принимавших антиостеопоротические препараты.

2. Не принимавших бисфосфонаты в течение последних 2 лет (кроме тех пациентов, кто принимал пероральные бисфосфонаты меньше 2 месяцев).

3. Не принимавших менопаузальную гормональную терапию, ралоксифен, кальцитонин, деносумаб, паратиреоидный гормон в течение последнего года.

4. Кальций и витамин D не рассматриваются как лечение в этом контексте:

• не может применяться для мониторирования эффективности лечения;

• не применим к женщинам в преме-нопаузе и к мужчинам моложе 50 лет;

• не применим к детям;

• не учитывает длительность и интенсивность курения;

• не учитывает длительность злоупотребления алкоголем;

• не учитывает тяжесть заболеваний, приводящих к развитию вторичного ОП. Например, ревматоидный артрит учитывается в FRAX в виде дихотомического параметра (есть–нет). Но не исключено, что более высокая активность, бóльшая продолжительность или более выраженная тяжесть заболевания могут ассоциироваться с более высоким риском перелома. В этих случаях FRAX может недооценивать вероятность перелома при ревматоидном артрите;

• не учитывает число предшествующих переломов;

• не учитывает анамнез низкоэнергетических переломов другой локализации помимо перелома бедра у родителей в возрасте после 50 лет;

• не учитывает анамнез низкоэнергетических переломов у всех родственников первой степени родства (например, у сестры);

• не учитывает конкретную длительность приема глюкокортикоидов, а при приеме менее 3 месяцев выбирается ответ «нет».

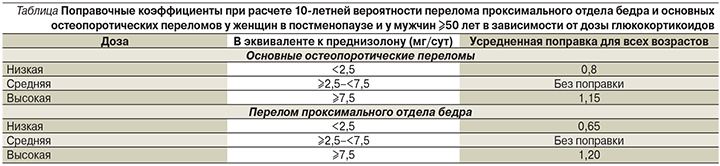

Учитывает только средние дозы пероральных глюкокортикоидов (5 мг/сут в пересчете на преднизолон) и может недооценивать риск переломов у пациентов, принимающих дозы более 7,5 мг/сут, и наоборот – переоценивать риск переломов у больных, принимавших лечение в дозе менее 2,5 мг/сут.

Для расчета риска перелома у женщин в постменопаузе и мужчин в возрасте ≥50 лет рекомендовано использовать поправочные коэффициенты [4, 5], представленные в таблице;

• не учитываются падения или риск падений.

• не учитывает МПК других областей (поясничного отдела позвоночника и всего проксимального отдела бедра).

В случае явной разницы показателей МПК в шейке бедра и поясничном отделе позвоночника (на одно и более стандартных отклонений) может быть выполнен простой расчет, компенсирующий различия и повышающий точность определения индивидуального абсолютного риска основных остеопоротических переломов. Несложные арифметические действия проводятся по следующему правилу: к абсолютному риску, рассчитанному по FRAX®, следует добавить величину, равную 0,1, умноженную на значение индивидуального абсолютного риска основных остеопоротических переломов по FRAX® и умноженную на разницу между Т-критерием поясничного отдела позвоночника и Т-критерием шейки бедра, округленную до целой величины.

Например, Т-критерий шейки бедра=-1,7 SD, Т-критерий поясничного отдела позвоночника=-3,5 SD, индивидуальный абсолютный риск основных остеопоротических переломов по FRAX®=18%.

Разница между Т-критериями составляет 1,8 SD, а при округлении до целой величины – 2 SD.

Таким образом, 18%+(0,1×18%×2)= 21,6% [6];

• не включены показатели маркеров костного обмена и дефицит витамина D.

Итак, несмотря на некоторые ограничения в использовании FRAX®, это важный инструмент диагностики, который помогает принять решение о необходимости назначения лечения пациенту на основании наличия у него как только клинических факторов риска ОП и переломов, так и их комбинаций с показателем МПК. FRAX® удобно использовать в широкой клинической практике, особенно в отсутствие возможности проведения остеоденситометрии, а выявленная высокая вероятность перелома позволяет врачу обосновывать рекомендуемое антиостеопоротическое лечение, т.к. было показано, что пациенты, у которых были наибольшие показатели риска по FRAX®, имели наилучший эффект от фармакологических вмешательств в отношении предупреждения переломов.

1. Weinwright S.A., Marshall L.M., Ensrud K.E., Cauley J.A., Black D.M., Hillier T.A., Hochberg M.C., Vogt M.T., Orwoll E.S. Hip fracture in women without osteoporosis. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2005;90(5):2787–93.

2. Sanders K.M., Nicholson G.C., Watts J.J., Pasco J.A., Henry M.J., Kotowicz M.A., Seeman E. Half the burden of fragility fractures in the community occur in women without osteoporosis. When is fracture prevention cost-effective? Bone. 2006;38(5):694–700.

3. Kanis J.A., Oden A., Johnell O., et al. The use of clinical risk factors enhances the performance of BMD in the prediction of hip and osteoporotic fractures in men and women. Osteoporos Int. 2007;18:1033–46.

4. Баранова И.А., Торопцова Н.В., Лесняк О.М. Основные положения клинических рекомендаций «Диагностика, профилактика и лечение глюкокортикоидного остеопороза у мужчин и женщин 18 лет и старше». Остеопороз и остеопатии. 201;3:34–7.

5. Kanis J.A., Johansson H., Oden A., McCloskey E. Guidance for the adjustment of FRAX according to the dose of glucocorticoids. Osteoporos Int. 2011;22:809–16.

6. Leslie W.D., Lix L.M., Johansson H., Oden A., McCloskey E., Kanis J.A. Spine-hip discordance and fracture risk assessment: a physician-friendly FRAX enhancement. Osteoporos Int. 2011;22:839–47.

Н.В. Торопцова – д.м.н., зав. лабораторией остеопороза ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им.

В.А. Насоновой», Москва; тел. 8 (499) 614-42-80, e-mail: torop@irramn.ru

Источник