Результаты лечения переломов у детей

У детей относительно упругие кости, плотная эластичная надкостница и хорошо развитые мягкие ткани, защищающие от переломов. Тем не менее уже в первые десять лет жизни каждый 15 россиянин перенес перелом[1]. К пятнадцати годам хоть раз в жизни носил гипс (или перенес операцию по поводу перелома) уже каждый восьмой ребенок. Чаще всего дети ломают кости предплечья — 37,4% всех переломов. Чуть реже повреждаются кости голени и лодыжки (22%), на третьем месте по частоте — переломы ключицы (9%).

Чем отличаются детские переломы от взрослых, возможные последствия травмы и современные методы восстановления — в нашем обзоре.

Особенности переломов костей у детей

Кости у детей содержат больше воды, органических веществ и меньше минеральных солей, чем у взрослых. Между эпифизами — «головками» трубчатой кости, где она сочленяется с суставом, — и диафизами — «трубками» кости с костномозговым каналом — у детей находятся хрящевые зоны роста. В этих зонах активно делятся клетки, обеспечивая постоянное удлинение костей. И это самый слабый участок детских костей. Увеличение костей в поперечнике происходит за счет костеобразования со стороны надкостницы, более толстой и эластичной. Эти особенности приводят к тому, что у детей появляются особые виды переломов, практически не встречающиеся у взрослых:

- надлом или перелом по типу «зеленой ветки» — перелом не «завершается», на противоположной участку перелома стороне кости надкостница остается целой;

- поднадкостничный перелом — сломанная кость остается покрытой неповрежденной надкостницей;

- эпифизиолизы, остеоэпифизиолизы, метаэпифизиолизы — разрывы по линии хряща зоны роста (механизм этой травмы соответствует механизму вывиха у взрослых, и клиническая картина часто похожа) с отрывом эпифиза от метафиза (губчатого вещества между эпифизом и диафизом) или с частью метафиза (зависит от анатомического строения конкретной кости);

- апофизиолизы — отрыв по ростковой зоне внесуставного «выступа» кости — апофиза, к которому крепятся мышцы.

В то же время у детей крайне активный обмен веществ, а значит, костная ткань обновляется быстрее, чем у взрослых. Поэтому и переломы срастаются быстрее, а образование ложного сустава или дефекта костей у ребенка скорее казуистика. Из-за активного роста у детей самопроизвольно устраняется смещение костных отломков, в связи с чем репозицию (совмещение костей) при переломах со смещением в детском возрасте обычно проводят без операции.

Виды и последствия переломов у детей

По типу воздействия переломы бывают травматические и патологические. Патологические переломы появляются, когда кость изначально ослаблена из-за нарушенной структуры (например, синдром несовершенного остеогенеза или «хрустального человека») или опухолей, кист, остеомиелита. Патологические переломы у детей случаются редко.

По характеру повреждений окружающих тканей переломы могут быть закрытые и открытые, когда острые концы костей «прорывают» мягкие ткани. Открытые переломы у детей — чаще всего следствие тяжелой сочетанной травмы (например, в результате автомобильной аварии), они требуют обязательного хирургического вмешательства.

По соотношению костных отломков переломы могут быть без смещения, когда отломки сохраняют нормальное анатомическое соотношение, и со смещением, когда они сдвигаются относительно друг друга. У детей переломы без смещения, как правило, имеют смазанную клиническую картину и их трудно диагностировать. Возможен ошибочный диагноз ушиба, и, как следствие, из-за неправильного лечения конечность может искривиться, а ее функция — нарушиться.

Переломы со смещением проявляются «ярче», оставляя меньше возможностей для диагностических ошибок. Из-за способности детских (особенно у пациентов до семи лет) костей самоустранять смещение в процессе роста допускается неточная репозиция (хирургическое сопоставление, или вправление, костных отломков) при переломах диафиза («тела» трубчатой кости). Но если смещение винтовое, исправить его нужно обязательно, такие изменения самостоятельно не корригируются (не исправляются). Тщательная репозиция необходима при внутрисуставных переломах, иначе функция сустава может нарушиться, вплоть до его полной неподвижности.

Повреждение зоны роста может вызывать ее преждевременное закрытие. Пораженная конечность будет расти тем медленнее, чем младше ребенок, и тем заметнее окажется отставание.

Особая группа переломов у детей — компрессионные переломы позвоночника, которые часто могут оставаться незамеченными. Они возникают при падении с относительно небольшой высоты (что вроде бы не дает повода для беспокойства) и плохо выявляются на рентгенограммах. Дело в том, что при компрессионном переломе позвонок приобретает клиновидную форму, и это единственный рентгенологический признак патологии. При этом у детей клиновидная форма позвонков — возрастная норма. Поэтому при подозрении на подобный перелом рекомендованы не просто рентгенограмма, но КТ или МРТ.

Этапы лечения переломов

Поскольку у детей симптомы перелома не так явно выражены, как у взрослых, до прихода врача (в случае сомнения) лучше действовать исходя из того, что перелом есть. Возможные признаки перелома:

- припухлость, отек, резкая локальная боль в зоне травмы, особенно при осевой нагрузке (давить не надо, можно легко постучать по пятке или основанию ладони);

- ограничение движений (пострадавший всеми силами «бережет» сломанную конечность);

- укорочение конечности;

- видимая деформация конечности (если голень согнута под углом, вопросов обычно не возникает);

- костный хруст при попытке движения.

До прихода врача нельзя:

- вправлять отломки при открытом переломе;

- пытаться вернуть конечности «правильную» форму;

- причинять дополнительную травму, снимая одежду (штанину или рукав нужно разрезать).

Пострадавшую конечность фиксируют шиной, под которую подкладывают мягкую ткань. Шина обязательно должна заходить за суставы выше и ниже области перелома.

Это важно!

В случае перелома или подозрения на перелом у детей конечность фиксируется «как есть», не надо пытаться что-то исправить — это задача врача. Крупные кости (бедро, голень) фиксируют двумя шинами по обе стороны конечности. Если перелом открытый, рану накрывают чистой марлевой салфеткой, которую по краям фиксируют пластырем.

После фиксации следует вызвать скорую, либо, если позволяет состояние ребенка, довезти его в дежурную травматологическую поликлинику. Можно дать ребенку парацетамол.

В медицинском учреждении сделают рентгенограмму. Иногда бывает, что по первой рентгенограмме точно диагностировать перелом не получается из-за возрастных особенностей. Тогда обязательна повторная ренгенография через семь–десять дней, когда из-за начавшейся консолидации (срастания) костей перелом на снимке станет заметнее. Поэтому, когда врач порекомендует сделать контрольный рентген через неделю, пренебрегать этой рекомендацией ни в коем случае не стоит.

Лечение переломов может быть консервативным и оперативным.

Методы лечения переломов у детей

94% переломов у детей требуют консервативного лечения[2]. Врач сопоставляет костные отломки и накладывает на конечность гипсовую лангету, неподвижно фиксируя область перелома и два смежных сустава. Кроме гипса могут быть использованы современные легкие материалы на основе пластика, благодаря которым можно принимать душ в период фиксации перелома. Продолжительность фиксации зависит от возраста ребенка и поврежденной кости и может составлять от 7 до 42 дней. Раз в неделю необходим рентгенологический контроль состояния костных отломков.

При переломах бедренной кости используют скелетное вытяжение, поскольку мышцы бедра слишком сильны и смещают отломки костей.

Операции для фиксации костных отломков у детей применяются редко. Показания к оперативному вмешательству следующие:

- внутри- и околосуставные переломы со смещением и ротацией костного фрагмента;

- при диафизарном переломе после двух–трех попыток репозиций сохраняется слишком сильное смещение отломков;

- открытые переломы;

- неправильно сросшиеся переломы с выраженной деформацией кости;

- патологические переломы;

- повреждение магистрального сосуда или нерва;

- межотломковая интерпозиция (между отломками костей оказываются мягкие ткани).

При операции чаще всего используют спицевой остеосинтез, т.е. соединение отломков костей посредством спиц, как максимально щадящий. Металлические пластины применяют у детей старшего возраста при скошенных и винтовых переломах диафизов крупных костей: бедренной, большой берцовой. При любом вмешательстве стараются не повредить ростковые зоны.

Реабилитационный прогноз и период восстановления

Реабилитационный прогноз у детей обычно благоприятен. Очевидно, что период восстановления будет зависеть от тяжести травмы: если перелом, например, ключицы без повреждения сосудисто-нервного пучка, скорее всего, не оставит после себя никаких последствий, то осложненный компрессионный перелом позвоночника может потребовать множество усилий для восстановления утраченных функций. Осложненный прогноз имеют и переломовывихи, внутрисуставные переломы: часто их следствием становится оссификация (сращение) сустава и ограничение его подвижности.

Процесс восстановления зависит не только от тяжести травмы и возраста пациента, но и от общего состояния организма и сбалансированного питания и подразделяется на три периода:

- Иммобилизационный — с момента оперативного вмешательства до консолидации перелома или формирования рубца, имеющего достаточную прочность. В этот период должны быть созданы благоприятные условия для правильного течения процесса восстановления.

- Постиммобилизационный — с момента снятия иммобилизации до улучшения состояния тканей и восстановления амплитуды движения, силы мышц. Важной задачей в этом периоде является максимальное препятствование сопутствующим нарушениям: атрофии, контрактурам, ригидности суставов и пр.

- Восстановительный — до полного восстановления поврежденного сегмента и восстановления двигательного мастерства.

Каждый период включает в себя несколько значимых задач и способов для их реализации, от которых будет зависеть дальнейший успех.

Занятия в периоде иммобилизации — это профилактика вторичных нарушений, которая включает:

- Идеомоторные упражнения — мысленное представление движения в поврежденном сегменте для профилактики координационных нарушений, сохранения динамического стереотипа.

- Упражнения на свободные от иммобилизации мышечные группы для сохранения подвижности, профилактика атрофии.

- Статические упражнения иммобилизированной конечности для поддержания тонуса мышц.

- Упражнения на противоположной конечности для улучшения трофики.

Занятия в постиммобилизационном периоде направлены на преодоление контрактуры:

- Упражнения на увеличение объема активных движений — профилактика контрактур или же их устранение.

- Механотерапия — добавление пассивного компонента движения.

- Правильное позиционирование конечности способствует профилактике или устранению контрактур.

- Упражнения в воде.

- Криотерапия — противоотечная мера, уменьшение боли. Может использоваться охлажденная вода при заживлении послеоперационной раны, лед в пакете.

Важно помнить, что как раз в периоде постиммобилизации достигается восстановление структурного компонента движения, подвижности, а в восстановительном периоде накладываются различные предметные действия с поврежденной конечностью, достигается утраченное двигательное мастерство или ловкость.

В этом периоде широко используются игровые методы реабилитации, например упражнения с мячом, вовлечение поврежденной конечности в повседневную бытовую активность.

Реабилитация детей после тяжелых переломов

На сегодня только 50% детей, нуждающихся в реабилитации, получают ее в государственных медицинских учреждениях.

У детей реабилитация отличается от нее же у взрослых: часто приходится работать не только с восстановлением утраченных навыков, но и формировать их с нуля — к примеру, многие родители детей младше шести лет жалуются, что после сращения перелома голени ребенка его приходится учить ходить буквально заново. Восстановление после травмы — комплексная задача, затрагивающая не только физические особенности, но и психику маленького пациента. Кроме того, дети нуждаются не только в медицинской, но и в социальной реабилитации. То есть восстановление ребенка после травмы — сложная комплексная задача, включающая медицинские, психологические, педагогические, социальные и физиотерапевтические формы работы. Выпадение любой из них часто ухудшает результат — и это еще одна проблема государственной медицины: жесткие ведомственные разграничения, мешающие координированной работе, которую в идеале должна выполнять мультидисциплинарная бригада специалистов.

Компенсаторные возможности детского организма крайне велики, но большинство специалистов подчеркивает: уже на этапе сопоставления отломков нужно обращаться с поврежденными тканями чрезвычайно бережно, выбирая минимально инвазивные методики — чем обширней вмешательство, тем хуже реабилитационный прогноз. То есть, по сути, медицинская реабилитация пациента начинается еще на этапе лечения, и очень важно не упустить время.

Источник

26.05.2020

26.05.2020

Отдаленные результаты лечения повторных переломов костей у детей

Переломы трубчатых костей, по разным данным, составляют до 87 % всех переломов опорно-двигательного аппарата, а у детей они составляют 52-58 %.

Актуальность

Повторные переломы костей у детей и профилактика их развития не теряют своей актуальности и в наши дни. Переломы трубчатых костей, по разным данным, составляют до 87 % всех переломов опорно-двигательного аппарата, а у детей они составляют 52-58 %. Повторные переломы, по данным разных исследователей, составляют от 4 % до 17 %, но данных о рефрактурах у детей в доступной литературе крайне недостаточно. Большое значение при выборе методов лечения и сроков иммобилизации у детей имеют морфологические изменения, происходящие в области перелома, особенно повторного перелома, что в научной литературе освещено недостаточно. Вышесказанное обусловило направление наших исследований по оптимизации лечения повторных переломов костей у детей с изучением их отдаленных результатов.

Прежде чем говорить о лечении повторных переломов у детей, нами были поставлены следующие вопросы:

1) можно ли пренебречь смещением отломков; 2)каковы должны быть сроки иммобилизации и зависят ли они от локализации и вида (губчатая, трубчатая) кости; 3) необходимо ли сохранять уже образовавшуюся первичную костную мозоль; 4) зависят ли сроки иммобилизации от морфологических изменений в костной мозоли в момент повторного перелома; 5) каковы показания к консервативному и оперативному лечению у детей. Несомненно, что основным методом лечения рефрактур у детей должен быть консервативный. Однако нельзя мириться с возможными уродствами при плохом анатомическом стоянии отломков кости, питая надежды на исправление деформаций и компенсацию в процессе роста ребёнка, т.е. каждый случай необходимо рассматривать с учетом индивидуальных особенностей и возраста ребенка.Целью настоящего исследования явилась оптимизация методов лечения повторных переломов у детей путем комбинирования различных хирургических подходов и возможного удлинения сроков иммобилизации с изучением отдалённых результатов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами исследованы случаи повторных переломов у 103 детей без сопутствующих соматических заболеваний, лечившихся в отделении детской травматологии НИИТО МЗ РУз в 2000-2011 гг. Из 103 детей 85 (82,5%) были мальчики, 18 (17,5 %) – девочки.

Возраст больных колебался от 2 до 15 лет: до 3-х лет – 14 детей, 3-7 лет– 17 детей, 7-11 лет – 29 детей, 11-15 лет – 43 ребенка.

Консервативное лечение было применено у 70 (68,0%) детей. Оперативное лечение проведено 33 (32,0%) пациентам. Из оперативных методов у 20 (60,6%) детей применен комбинированный остеосинтез с использованием аппарата Илизарова, у 11 (33,3%)– интрамедуллярный остеосинтез спицами, у 2-х (6,1%) детей при-менено интрамедуллярное штифтование. По локализации чаще встречались рефрактуры костей предплечья – у 78 (75,7 %) детей. Из них с повторными переломами диафизарной части костей предплечья – 69 (67 %) случаев, с рефрактурами верхней трети костей предплечья – 3 (3 %) больных, нижней трети костей пред-плечья – 6 (5,8 %) детей. Следующими по частоте были рефрактуры плечевой кости – у 11 (10,7 %) больных, из них 10 случаев рефрактуры нижней трети плечевой кости, один – верхней трети. У 1 больного наблюдался повторный перелом диафиза 5-й пястной кости. Повторные переломы ключицы наблюдались у 10 (9,7 %) пациентов с локализацией в средней трети. Рефрактура бедренной кости была у 3 (2,9 %) больных, из них у 2 детей была рефрактура верхней трети бедренной кости и у третьего – рефрактура нижней трети бедренной кости.Всем пациентам проведены общеклинические и рентгенологические исследования, у некоторых больных проводилась рентгеноденситометрия, мультиспиральная компьютерная томография, УЗ-допплерография.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты лечения повторных переломов у детей оценивались по следующим критериям: «хорошие» – 3 балла, «удовлетворительные» – 2 балла и «неудовлетворительные» результаты – 1 балл. Результаты основывались на оценке клинических (антропометрия в сравнении со здоровым сегментом кости), рентгенологических (регенерация области перелома на рентгенограмме) и функциональных данных (полное восстановление функции смежных суставов) поврежденной конечности в совокупности.

У 70 (68,0 %) детей проводилось консервативное лечение (иммобилизация гипсовой повязкой), у 33 (32,0 %) детей проведено оперативное вмешательство, из них у 11 (33,3 %) проведен интрамедуллярный остеосинтез спицами, у 20 (60,6 %)– комбинированный остеосинтез (интрамедуллярный остеосинтез спицами и внешняя фиксация аппаратом Илизарова) и у 2(6,1%) девочек применено интрамедуллярное штифтование.

Неудовлетворительные результаты при консервативном лечении получены в 2 (2,8 %) случаях, удовлетворительные результаты – в 6 (8,6 %), хорошие результаты – в 62 (88,6 %) случаях. Из 70 пациентов, пролеченных консервативно, у 57 (81,4%) были повторные переломы костей предплечья. В 53 (93,0%) случаях у них получен хороший результат, в 3-х (5,3%) удовлетворительный, неудовлетворительный результат – у 1 (1,7 %) ребёнка с несросшимся переломом, но после выполнения комбинированного остеосинтеза у него наблюдался хороший результат с полным восстановлением функции.

При консервативном лечении повторных переломов костей у всех детей функциональное состояние в локтевом суставе (сгибание, разгибание, ротационные движения) полностью восстановлено. Оценка исходов консервативного лечения в баллах распределилась следующим образом: по 9 баллов в сумме по всем показателям (рентгенологические, клинические и функциональные) набрали 62 (88,6 %) пациента, 8 баллов было у 6 (8,6 %) детей– у них рентгенологические данные были оценены по 2 балла, а у 2 (2,8 %) пациентов, за счет несращния рефрактуры, рентгенологическая картина оценена в 1 балл, что в итоге составило 7 баллов.

Повторные переломы в большинстве случаев произошли в срок до 5 месяцев с момента первичного повреждения. В этот период определяются периостальные и параоссальные мозоли, которые в области перелома тесно спаяны с окружающими мягкими тканями, что, в свою очередь, улучшает местное кровоснабжение.

Лечение больных должно проводиться с учетом последовательности образования мозоли и репаративных процессов в ней.

Если же происходит перелом на фоне образовавшейся эндостальной костной мозоли даже с допустимым смещением костных отломков, рациональнее применить оперативное лечение с освобождением от излишков мозоли и формированием костномозгового канала, что создаёт условия для скорейшего сращения рефрактуры.Основным показанием к оперативному лечению повторных переломов мы считали выраженные угловые смещения отломков, ведущие к нарушению функций и при переломах двух костей (кости предплечья и

голени).

Одним из важных моментов хирургического лечения является стабильный остеосинтез. В 29(87,8%) случаях оперативного лечения рефрактур из 33-х получены хо-рошие результаты с восстановлением функционально-сти сегмента. Хорошие результаты оценены по 3 балла по всем показателям (клинические, рентгенологические, функциональные). В 2 (6,1%) случаях отмечалось вторичное смещение костных отломков с замедлением сращения, воспалением в зоне проведения спиц, результа-ты которых были оценены нами удовлетворительными, а по баллам общая сумма снижена до 8 за счет рентгено-логической картины. У 2-х (6,1%) пациентов развились осложнения: у 1 больного – псевдоартроз нижней трети диафиза костей предплечья, и общая сумма оценки составила 4 балла: по 1 баллу за клиническую и рентгенологическую картину и 2 балла– за функциональное состояние. У 1 ребёнка развилась контрактура локтевого сустава, что также оценено как неудовлетворительный результат, а в балльной оценке клинически и функционально по 1 баллу, рентгенологически – 2 балла, общая сумма – 4 балла.

Существуют различные оперативные методы, но учитывая детский возраст, мы выбрали, на наш взгляд, наиболее эффективный – применили интрамедуллярное штифтование при рефрактурах бедренной кости, преимуществом которого являются возможность длительного применения (ношение до 2-3 лет), ранняя разработка смежных суставов, ранняя функциональная нагрузка – как профилактика развития остеопороза; при повторных переломах костей предплечья сочетали интрамедуллярные спицы с аппаратом Илизарова и т.д.При оперативном вмешательстве необходимо учитывать следующее:

1) нельзя удалять ещё мягкую костную мозоль, тесно спаянную с окружающей мягкой тканью, чтобы не повредить сосуды среднего калибра;

2) необходимо хорошо очистить концы фрагментов от склерозированных участков мозоли;

3) допускается шлифовка канала на нужном протяжении, если рентгенологически предварительно выявлено его сужение, частичное или полное закрытие элементами вторичной регенерации;

4) при оперативном лечении костей предплечья необходимо определить четкие показания для интрамедуллярного остеосинтеза и для комбинированного метода лечения.

Как комбинированный метод, так и метод интрамедуллярного остеосинтеза имеют свои преимущества и недостатки.

При комбинированном методе в редких случаях может наблюдаться возникновение воспаления в местах проведения спиц, дискомфорт в конечности из-за тяжести аппарата внешней фиксации и удлинения периода иммобилизации. Мы считаем, что при рефрактурах интрамедуллярный остеосинтез должен быть длительностью не более 2-х месяцев, так как гипсовая иммобилизация не подлежит длительному наложению. Необходимо учитывать особенности формирования костномозгового канала. Поэтому у детей до 5-летнего возраста целесообразно применение спиц Киршнера. При применении интрамедуллярного остеосинтеза учитывается не только восстановление анатомической конфигурации кости, но и прочность фиксации.

При использовании интрамедуллярного остеосинтеза костей предплечья ротационные движения мышц сохраняются, а сгибательные и разгибательные движения невозможны, в результате может развиться контрактура локтевого сустава. Кроме того, невозможно стабильно фиксировать костные отломки и обеспечить достаточную их компрессию, а необходимость дополнительной наружной фиксации гипсовой повязкой не добавляет методу физиологичности.

У 2 (6,1%) пациентов с рефрактурой костей предплечья в наших исследованиях (данных в литературе не найдено) при интрамедуллярном остеосинтезе возникли некоторые затруднения в виде воспалительных процессов мягких тканей вокруг мест прокола спиц, замедление сращения, несращение, из-за чего нами была произведена дополнительная внешняя фиксация отломков аппаратом Илизарова в комбинации с интрамедуллярно проведёнными спицами. Даже после удаления интрамедуллярных спиц между костными отломками может сохраняться щель, способная замедлить скорость сращения перелома. Кроме того, применение только лишь интрамедуллярного остеосинтеза не снимает риск возникновения осложнений (ложный сустав, несращение, ререфрактура).

Таким образом, использование интрамедуллярного остеосинтеза требует строго индивидуального подхода для получения положительных результатов. При интрамедуллярном остеосинтезе запрещается расширение костномозгового канала, что уменьшает стабильность костных отломков.

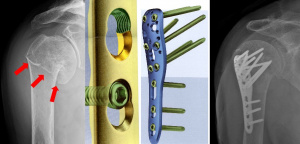

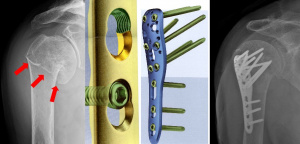

Ниже приведен клинический пример из нашей практики применения комбинированного остеосинтеза.

Больной К.М., 2001 г.р. Первичный перелом был 12.07.2010 года. Обратился в травмпункт НИИТО МЗ РУз и госпитализирован для обследования и лечения с диагнозом «Закрытая рефрактура средней трети костей левого предплечья со смещением костных отломков». 16.07.2010 года произведена операция «Остеосинтез интрамедуллярными спицами костей левого предплечья». 10 дней больной получал медикаментоз-ную терапию и в гипсовой повязке выписан на амбулаторное лечение. Интрамедуллярные спицы находились 30 дней, после чего были удалены. Повторно наложена гипсовая повязка в связи с неполным образованием

костной мозоли на рентгенограмме Г (рис.1)

В октябре произведена рентгенография, перелом сочли сросшимся и сняли гипсовую повязку

Второй перелом произошёл 26.01.11 года в результате падения. Обратился в травмпункт НИИТО МЗ РУз, в экстренное отделение и после репозиции госпитализирован. 01.02.11 года произведена повторная операция «Открытая репозиция костей левого предплечья и остеосинтез интрамедуллярными спицами и аппаратом Илизарова». Послеоперационное течение гладкое, без осложнений. Интрамедуллярные спицы удалены через 30 дней (рис. 1, з). Аппарат Илизарова демонтирован через 60 дней, функция в локтевом суставе сохранена в полном объёме.

Учитывая вышеизложенное, мы считаем целесообразным у детей старше 7 лет и в случаях рефрактур применять комбинированный остеосинтез с аппаратом Илизарова, ввиду того, что фиксирующие элементы удаляются постепенно по ходу сращения. Надо отметить, что давно идут споры о применении гибридных методов фиксации при лечении рефрактур. Применение методов внутренней и наружной фиксации костных отломков стало традиционным при этом виде повреждений, так как достигается их жесткая фиксация. Конечно, в каждом случае надо стараться достичь жесткости фиксации при повторных переломах, но не в ущерб качеству жизни больного. Но это не всегда возможно. Мы считаем, что применение интрамедуллярной фиксации с наложением аппарата Илизарова – вполне оправданный метод у детей старше 7 лет.

Комбинированный метод – это одновременное применение двух или более методов остеосинтеза, обеспечивающих не только стабильность, но и функциональность суставов.

Важным и целесообразным является возможность расширения каналов костей предплечья для достижения хорошей регенерации.

При оперативном лечении рефрактур часто приходится очищать концы центрального и периферического отломков от склерозированной ткани, может возникнуть диастаз между отломками, способный стать причиной медленного мозолеобразования – есть риск возникновения «анатомического дефицита». Поэтому удалять склерозированные части как с лучевой, так и локтевой кости следует пропорционально, соразмерно. При угловых смещениях костей предплечья образуется неравномерное мозолеобразование, что искажает истинное взаиморасположение концов костей, что при интрамедуллярном остеосинтезе может привести к диастазу, а комбинированный метод поможет устранить данный диастаз. И самым положительным моментом данного метода является возможность движений в смежных суставах, что улучшает кровообращение в месте перелома и способствует ранней реабилитации.

ВЫВОДЫ

1.При выборе метода лечения рефрактур у детей предпочтительным является консервативный.

2.При необходимости оперативного лечения предпочтительным является комбинированный метод, позволяющий считать его наилучшим хирургическим решением проблемы, полностью исключающим вероятность ререфрактур, несращения и ложных суставов, и он с успехом может применяться в практике детской травматологии, позволяя при необходимости удлинить срок иммобилизации.

3.В каждом случае возникновения рефрактуры необходимо учитывать индивидуальные особенности детей.

ЛИТЕРАТУРА

1.Баиров Г.А. Повторные переломы // Баиров Г.А. Детская травматология. СПб., 2000.-С. 327-329.

Bairov G.A. Povtornye perelomy [Refractures]. In: Detskaia travmatologiia [Children traumatology]. SPb, 2000:327-329.

2.Богданович У.Я. Тинчурина С.Г., Баширова Ф.Х. Повторные переломы // Ортопедия, травматология и протезирование. 1983. No10.С.23-26.

Bogdanovich UIa, Tinchurina SG, Bashirova FKh. Povtornye perelomy [Refractures]. Ortop. Travmatol. Protez. 1983;(10):23-26.

3.Богопольский И.А. Рентгенологические признаки повторных переломов у детей // Доклад в 9 научной сессии, научно- исследовательского института детской ортопедии. М., 1964. – С. 322-323.

Bogopol’skii IA. Rentgenologicheskie priznaki povtornykh perelomov u detei [X-ray signs of refractures in children]. Doklad v 9 nauchnoi sessii,nauchno- issledovatel’skogo instituta detskoi ortopedii [IX Scientific Session of Scientific Research Institute of Children Orthopaedics: Abstracts]. M., 1964:322-323.

4.Бойков В.П. Способ лечения повторных переломов и деформаций после интрамедуллярного остеосинтеза // Мед. журн. Чувашии. 1995. No 1-2. С. 123-124.

Boikov VP. Sposob lecheniia povtornykh perelomov i deformatsii posle intramedulliarnogo osteosinteza [A treatment technique for refractures anddeformities after intramedullary osteosynthesis]. Med. Zhurn. Chuvashii. 1995;(1-2):123-124.

5.Болховитинова Л.Н. Повторные переломы // Хирургия. 1947. No 11-12. С. 149-156.

Bolkhovitinova LN. Povtornye perelomy [Refractures]. Khirurgiia. 1947;(11-12):149-156.

6.Клинико-рентгенологическая характеристика повторных переломов / А.С. Имамалиев, В.М. Лирцман, В.П. Лукин, В.В. Михайленко // Ортопедия травматология и протезирование. 1982. No 7. С. 10-14.

Imamaliev AS, Lirtsman VM, Lukin VP, Mikhailenko VV. Kliniko-rentgenologicheskaia kharakteristika povtornykh perelomov [Clinical-and-

radiological characteristic of refractures]. Ortop. Travmatol. Protez. 1982;(7):10-14-.

7.Кузьмин Б.П. Повторные переломы обеих костей предплечья у детей // Ортопедия травматология и протезирование. 1967. No 3. С. 70-72.

Kuz’min BP. Povtornye perelomy obeikh kostei predplech’ia u detei [Refractures of both forearm bones in children]. Ortop. Travmatol. Protez. 1967;(3):70-72.

8.Н.А. Куринный, А.И. Афаунов, А.И. Арутюнов и др. Повторные переломы после замещения дефектов большой берцовой кости методами чрескостного остеосинтеза и пути их профилактики / Материалы I Пленума ассоциации травматологов-ортопедов РФ. Самара, 1994. С.93-94.

Kurinnyi NA, Afaunov AI, Arutiunov AI. i dr. Povtornye perelomy posle zameshcheniia defektov bol’shoi bertsovoi kosti metodami chreskostnogoosteosinteza i puti ikh profilaktiki [Refractures after filling tibial defects by transosseous osteosynthesis techniques, and ways of their prevention]: Materialy I Plenuma assotsiatsii travmatologov-ortopedov RF [Materials of I Plenum of the Association of traumatologists-and-orthopedists]. Samara, 1994:93-94.

9.Лединников И.М. Рефрактуры диафиза плеча // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 1998. No 2. С. 18-23.

Ledinnikov IM. Refraktury diafiza plecha [Refractures of humeral shaft]. Vestn. Ttravmatol. Ortop. im. NN. Priorova. 1998;(2):18-23.

10.Чернав Д.В. Повторные переломы длинных костей // Вестн. Смоленской гос. мед. академии. 2010. Спец. вып. С. 12-16.

Chernav DV. Povtornye perelomy dlinnykh kostei [Refractures of long bones]. Vestn. Smolenskoi Gos. Med. Akademii. Spets. vyp. 2010:12-16.

11.Эпштейн Г.Я., Богопольский-Больский И.А. О повторных переломах на том же месте длинных трубчатых костей у детей // Вопр. ортопедии и травматологии дет. возраста : сб. науч. работ. Л., 1958. С. 314-319.

Epshtein GIa, Bogopol’skii-Bol’skii IA. O povtornykh perelomakh na tom zhe meste dlinnykh trubchatykh kostei u detei [Refractures of long tubularbones at the same place in children]: Voprosy ortopedii i travmatologii detskogo vozrasta : sb. nauch. rabot [The problems of orthopaedics and traumatology in childhood: A collection of scientific works]. L, 1958:314-319.

Сведения об авторах:

1.Косимов Аъзам Азимович – cтажор-исследователь отделения детской травматологии НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз, г. Ташкент.

2.Ходжанов Искандар Юнусович – д.м.н., профессор, заведующий отделением детской травматологии НИИ травматологии и ортопедии МЗ РУз, г. Ташкент

Теги: трубчатые кости

234567

Начало активности (дата): 26.05.2020 14:56:00

234567

Кем создан (ID): 989

234567

Ключевые слова:

дети, длинные трубчатые кости, предплечье, плечо, бедро, повторные переломы, интрамедуллярный остеосинтез, штифт, комбинированный остеосинтез, аппарат Илизарова, гипсовая повязка, сроки иммобилизации

12354567899

Источник