Ретроспективный анализ при переломах

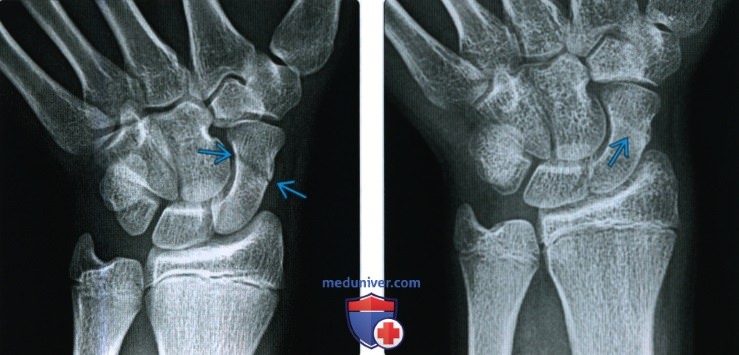

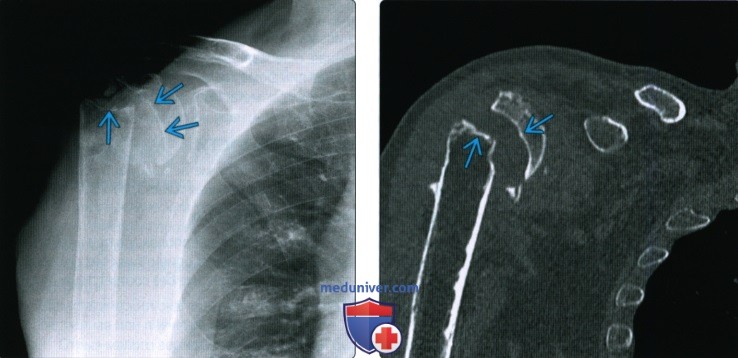

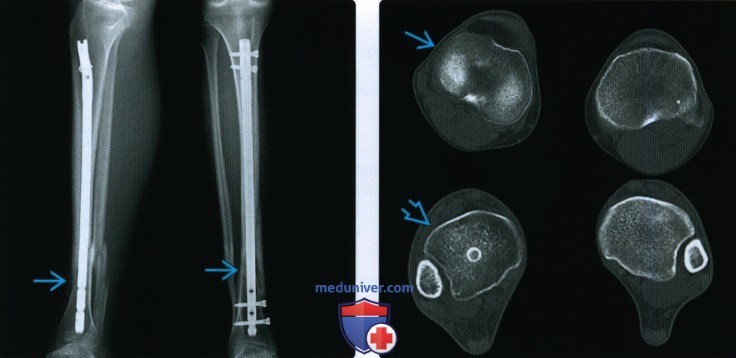

Рентгенограмма, КТ, МРТ при срастании перелома костиа) Определения: • Клиническое срастание: достаточный рост кости поперечно перелому независимо от рентгенологического закрытия линии перелома с восстановлением исходной функции: • Рентгенологическое срастание: костная мозоль соединяет линию перелома, объединяя фрагменты; мозоль такой же плотности или почти такой же плотности, что и нормальная кость: • Несрастание: костные отломки не соединились за счет зрелой кости и процесс срастания остановился • Замедленное срастание: отсутствие клинического или рентгенологического срастания в течение ожидаемого периода времени, но соответствующее лечение может привести к максимальному срастанию перелома • Псевдоартроз: ложный сустав, который может образоваться при условии несрастания, препятствующий дальнейшему срастанию, пока не будет удалена синовиальная ткань • Неправильное срастание: костные отломки срастаются под углом и/или с вращением поперечно перелому, с изменением длины конечности или неконгруэнтностью сустава, которая функционально или косметически неприемлема • Остеосинтез: процесс усиления срастания перелома за счет хирургической фиксации в некоторых случаях с добавлением костного трансплантата или других ускорителей б) Визуализация срастания перелома кости: 1. Общая характеристика:

2. Рентгенологические данные:

3. КТ: 4. МРТ: 5. Рекомендации по визуализации: в) Дифференциальная диагностика: 1. Фиброзное срастание: г) Патология. Стадирование, градации и классификация: д) Клинические особенности срастания перелома: 1. Демография: 2. Течение и прогноз: 3. Лечение: е) Диагностчиеская памятка: ж) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “Признаки патологического перелома кости” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.9.2020 |

Источник

Проведен анализ 527 больных с переломами нижней челюсти. Из приведенных данных следует, что при использовании проволочных шин с зацепными петлями восстановление степени открывания рта происходит быстрее, чем при наложении костного шва, но медленнее, чем при остеосинтезе аппаратами.

Вопросы дальнейшего совершенствования методов лечения травм лицевого черепа, в частности переломов нижней челюсти, является актуальными, ввиду их значительной частоты и трудностей в выборе оптимальной тактики ведения (1,2).

Нами проведен анализ результатов лечения 527 больных с переломами нижней челюсти, находившихся в челюстнолицевом отделении ШГБСМП с февраля 2009 года по февраль 2012 года.

От общего количества больных, проходивших лечение в этот период в стоматологическом стационаре (3261), больные с переломами нижней челюсти составили 16,2%.

От общего числа пострадавших с травмой челюстно-лицевой области (982), 53,6% составили больные с повреждениями нижней челюсти.

Среди всех повреждений костей лицевого скелета (799) переломы нижней челюсти наблюдались в 65,9% случаев. Чаще повреждения нижней челюсти встречаются у мужчин, чем у женщин.

Так, мы наблюдали 490 мужчин и 37 женщин, соотношение между этими группами составило 13:1, что необходимо учитывать при организации стационарных палат.

Таблица 1Распределение больных с переломами нижней челюсти по возрасту и полу.

возраст | муж. | жен. | всего больных | % |

15-19 | 24 | 1 | 25 | 4,74 |

20-29 | 246 | 8 | 254 | 48,1 |

30-39 | 156 | 27 | 183 | 34,7 |

40-49 | 58 | 1 | 59 | 11,2 |

50-59 | 6 | – | 6 | 1,3 |

Итого | 490 | 37 | 527 | 100 |

В большинстве наблюдений травма нижней челюсти чаще встречается в возрасте от 20 до 29 лет246 (48,1%) больных, 156 больных были в возрасте 30-39 лет, что составляет 34,7%.

Таким образом, в 82,8% наблюдаемых больных с переломами нижней челюсти имели наиболее работоспособный возраст.

Полученные нами данные о сезонных колебаниях травматизма нижней челюсти говорят о возрастании их в летнее и осеннее время года, что соответствует 25,6 и 33,2%.

Таблица 2Распределение больных с переломами нижней челюсти по временам года.

месяцы | количество больных | % | количество больных | время года | % |

декабрь | 48 | 48,9 | 98 | зима | 18,5 |

январь | 24 | 24,5 | |||

февраль | 26 | 26,6 | |||

март | 52 | 43,4 | 120 | весна | 22,7 |

апрель | 49 | 40,8 | |||

май | 19 | 15,8 | |||

июнь | 39 | 28,8 | 135 | лето | 25,6 |

июль | 46 | 34,1 | |||

август | 50 | 37,1 | |||

сентябрь | 52 | 29,8 | 174 | осень | 33,2 |

октябрь | 62 | 35,7 | |||

ноябрь | 60 | 34,5 | |||

ВСЕГО | 527 | ||||

Чаще травма нижней челюсти происходила в августе, июле, октябре и ноябре, что составляет соответственно 37,1%, 34,1%, 35,7% и 34,5 %.

Травмы, полученные на производстве (производственные и сельскохозяйственные) составили 1,3%. Самая многочисленная Таблица 3Характеристика переломов нижней челюсти по виду травмы.

группа больных госпитализирована по причине бытовой травмы – 456 или 86,9%.

вид травмы | муж | жен | всего | % |

производственная | 5 | 2 | 7 | 1,3 |

уличная | 10 | 5 | 15 | 2,8 |

бытовая | 446 | 12 | 458 | 86,9 |

транспортная | 21 | 7 | 28 | 5,3 |

спортивная | 4 | 4 | 8 | 1,6 |

прочие виды | 4 | 7 | 11 | 2,1 |

Всего | 490 | 37 | 527 | 100 |

Характерно, что в этой группе 458 травм произошли в результате драк и только 62 вследствие падения и других причин, что соответственно составляет 86,9 и 13,1%.

15 больных (2,8%) поступили в челюстно-лицевое отделение в результате уличной травмы.

Обращает на себя внимание то, что у 198 больных (37,6%) травмы были получены в состоянии алкогольного опьянения. В этой группе больных мужчин было 181 или 15,6%, женщин 17 или 3,2%.

Таблица 4 Распределение больных с переломами нижней челюсти по времени обращения после получения травмы.

сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | более 7 | всего |

количество больных | 381 | 68 | 51 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 527 |

% | 72,2 | 12,9 | 9,8 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 100 |

В течение первых суток в челюстно-лицевое отделение поступило 381 пострадавших, что составило 72,2%.

94,9% больных поступили в первые трое суток. Необходимо отметить, что 0,5% травмированных госпитализированы в стационар позже седьмых суток.

167 больных (31,6%), кроме перелома нижней челюсти имели ЗЧМТ, сотрясение головного мозга.

Таблица 5-Характеристика переломов нижней челюсти по количеству изломов.

характеристика перелома | одиночные | двойные | множест | закрытые | всего | |

двусторонние | односторонние | |||||

количество больных | 324 | 112 | 58 | 8 | 25 | 527 |

% | 61,5 | 21,3 | 11,0 | 1,5 | 4,7 | 100 |

Одиночные переломы составили 61,5%, причем левая сторона поражалась чаще 185 (57,1%), у 2 больных линия перелома проходила по центру нижней челюсти. Двойные переломы имели место в 32,3% случаев, из них 21,3% были двухсторонние, 1,5% больных лечились по поводу переломов нижней челюсти в трех и более местах.

Оскольчатые переломы наблюдались у 14 больных (2,6%), закрытые переломы составили 4,7% (25), смещение отломков происходило в 75,6% случаев.

В группе больных с одиночными и двухсторонними переломами выявляется преимущественная их локализация в области 8-х зубов, но при двухсторонних переломах этот показатель уменьшается в 11,6 раз и возрастает частота переломов основания суставного отростка, которые составляют 8,6%.

При одиночных переломах нижней челюсти повреждение центрального отдела наблюдались у 24 больных (7,4%), бокового отдела у 83 больных (25,6%), угла у 206 (63,5%), ветви у 11 больных (3,5%).

При двухсторонних повреждениях в 112 случаях (21,3%) переломы локализовались в центральном отделе, в 45 (40,1%) в боковом, в 59 (52,6%) в области угла, в 8 (7,1%) в области ветви. У 5 больных перелом суставного отростка сопровождался вывихом суставной головки.

Перелом венечного отростка отмечались у 3-х больных.

При двойных переломах нижней челюсти наиболее часто встречались сочетания изломов в области 8 и 1,2,3 зубов (20,2%), 8 и 4,5 зубов – (18,3%), 8,8 зубов – (8,5%), основания суставного отростка и 1,2,3 зубов (7,1%).

Лечение больных производилось по общепринятой в челюстнолицевой хирургии методике: производилась иммобилизация отломков нижней челюсти, противовоспалительное и общеукрепляющее лечение, физиотерапия.

Таблица 6-Наложение проволочных шин

шинирование (шина Тигерштедта Васильева, Уразалина, Сагандыкова) | шинирова ние с жесткой межчелюс тной фиксацией | мини пластины | вне ротовые аппарат ы | спицей Киршнер а | костный шов | остеосинтез с памятью формы | остеосинтез по Блэку |

326 | 105 | 21 | 6 | 11 | 36 | 14 | 8 |

Основным методом лечения явилось наложение проволочных шин с зацепными петлями – 431 случаев, что составило 81,7%.

У 96 больных (18,2%) произведены различные виды остеосинтеза.

Таблица 7 Распределение больных по срокам проведения оперативных вмешательств.

сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | более 7 | всего |

количество больных | 7 | 19 | 26 | 15 | 12 | 4 | 5 | 8 | 96 |

У 8 больных (8,3%) остеосинтез проводили через 7 суток после получения травмы: это можно объяснить тем, что в течение данного времени осуществлялись попытки лечения больных в других лечебных учреждениях консервативными методами, поздними сроками обращения самих больных за специализированной медицинской помощью.

Таблица 8 Частота ранних и поздних осложнений при лечении переломов нижней челюсти шинированием с резиновой тягой.

ранние | поздние | ||||

нагноение костной раны | острый остеомиелит | гнойные процессы в мягких тканях | хронический остеомиелит | замедленная консолидация | нарушение прикуса |

3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |

Таблица 9Частота ранних и поздних осложнений при лечении переломов нижней челюсти шинированием с жесткой фиксацией.

ранние | поздние | ||||

нагноение костной раны | острый остеомиелит | гнойные процессы в мягких тканях | хронический остеомиелит | замедленная консолидация | нарушение прикуса |

– | 1 | – | – | 1 | – |

Нами проведено изучение осложнений переломов нижней челюсти при лечении их консервативными и оперативными методами.

Нагноение костной раны при шинировании встречается реже, чем при остеосинтезе на 17,8%, острый остеомиелит на 7,7%, гнойные процессы в мягких тканях на 6,4%.

Хронический остеомиелит, как осложнение позднего периода, при остеосинтезе наблюдается чаще, чем при шинировании на 1,8%, замедленная консолидация отломков на 4,6%, нарушение прикуса на 3,5%.

Необходимо отметить, что в самих группах, как при консервативном, так и при оперативных методах есть различия по осложнениям.

Для сравнительной характеристики сращения переломов нижней челюсти при различных методах лечения нами проводилось исследование динамики восстановления функции нижней челюсти путем измерения ширины открывания рта (ШОР), силы жевательного давления (СЖД) и силы открывания рта (СОР).

Статистическая обработка полученного материала проводилось по формуле Петерса с использованием фактора Мольденгауэра. Обследовались мужчины с одиночными переломами нижней челюсти: в 1 группу вошли больные леченные шинированием проволокой с зацепными петлями (10 человек), во вторую – после остеосинтеза костным швом (10 человек), в третью группу – больные, остеосинтез которым производили внеочаговыми стержневыми аппаратами (6 человек).

Измерения проводилось через 2 недели, 1,3,6 и 12 месяцев после выписки из стационара. Измерения ширины открывания рта производилось штангенциркулем путем наложения его рабочей части на режущие края первых верхних и нижних резцов.

Нормальные величины ШОР, полученные нами при обследовании 26 женщин и 26 мужчин соответственно составили 51,4±0,27 мм и 53,1±0,12 мм. При первом измерении в 1 группе больных ширины открывания рта восстанавливалась на 55,1%, во второй группе на 49,9%, в 3 группе на 59,5%.

Через 1 месяц в 1 группе 74,3%, во второй – 71,7%, в третьей на 75,5%.

Через три месяца в 1 группе 84,3%, во второй на 81,5%, в третьей на 85,6%.

Через 6 месяцев регистрируются нормальные величины открывания рта во всех трех группах, которые повторяются при исследовании через 12 месяцев.

Из приведенных данных следует, что при всех сроках снятия показаний ширины открывания рта восстановление подвижности нижней челюсти происходит быстрее в случаях лечения переломов с помощью внеочаговых стержневых аппаратов.

При наложении костного шва восстановление ширины открывания рта идет значительно медленнее. При использовании проволочных шин с зацепными петлями восстановление степени открывания рта происходит быстрее, чем при наложении костного шва, но медленнее, чем при остеосинтезе аппаратами.

Определение силы жевательного давления.

Таблица 10 Нормальные величины гнато и ретрогнатодинамометрии (в кг).

пол | отдел нижней челюсти | правая | левая | центральный отдел | ретрометрия |

муж | 46,6±0,08 | 47,7±0,09 | 27,3±0,08 | 10,6±0,02 | |

жен | 35,8±0,25 | 37,7±0,37 | 20,7±0,21 | 7,1±0,07 |

Функциональная асимметрия между силой жевательного давления правой и левой сторон нижней челюсти составляет в среднем 1,2 кг у мужчин (р= 0,13) и 1,4 кг у женщин (р=0,4).

Соотношение между силой сжатия челюстей и силой открывания рта (гнатодинамометрический индекс) в переднем отделе нижней челюсти у мужчин составляет 2,5:1, у женщин 2,9:1, в боковом отделе у мужчин 4,3:1, у женщин 5,1:1.

Таблица 11 Данные гнатодинамометрии, полученные при обследовании в группе больных (шинирование) в кг.

сроки обследования | отдел нижней челюсти | здоровая сторона | поврежденная сторона | центральный отдел | ретрометрия |

через 2 недели | 3,2 (6,8%) | 2,8 (5,9%) | 2,2 (8,0%) | 2,6 (2,4%) | |

1 месяц | 14,0 (29,7%) | 7,4 (15,7%) | 8,4 (30,8%) | 9,3 (31,1%) | |

3 месяца | 28,1 (59,7%) | 22,4 (47,6%) | 16,9 (61,9%) | 6,7 (63,3%) | |

6 месяцев | 40,2 (85,3%) | 36,5 (77,5%) | 24,3 (89,0%) | 12,2 (81,9%) | |

12 месяцев | 45,2 (96,0%) | 46,0 (97,7%) | 27,0 (98,9%) | 11,3 (106,6%) |

Функциональная асимметрия в группе больных составила 0,4; 6,6; 5,7; 3,7; 0,8 кг соответственно при обследовании через две недели, 1,3,6,12 месяцев после выписки.

Гнатодинамометрический индекс в подбородочном отделе нижней челюсти составил 0,8; 2,5; 2,5; 1,9; 2,4; соответственно в сроки обследования две недели, 1,3,6,12 месяцев.

Таблица 12 Данные гнатодинамометрии, полученные при обследовании в группе больных (костный шов) в кг.

сроки обследования | отдел нижней челюсти | здоровая сторона | поврежденная сторона | центральный отдел | ретрометрия |

через 2 недели | 3,2 (6,8%) | 1,8 (3,8%) | 1,9 (6,9%) | 1,2 (11,3%) | |

1 месяц | 13,2 (28,0%) | 6,5 (15,7%) | 8,0 (29,3%) | 2,9 (27,3%) | |

3 месяца | 27,4 (58,2%) | 19,8 (42,0%) | 16,2 (59,3%) | 6,0 (56,6%) | |

6 месяцев | 40,3 (85,6%) | 33,1 (70,3%) | 23,7 (86,8%) | 10,2 (96,2%) | |

12 месяцев | 47,2 (100,2%) | 46,2 (98,1%) | 25,4 (93,0%) | 10,2 (96,2%) |

Функциональная асимметрия в группе больных второй группы составила 1,4; 6,7; 7,6; 7,2; 1,0 кг соответственно при обследовании через две недели, 1,3,6,12 месяцев после выписки.

Гнатодинамометрический индекс в подбородочном отделе нижней челюсти составил 1,5; 2,7; 2,7; 2,3; 2,5; соответственно в сроки обследования две недели, 1,3,6,12 месяцев.

Таблица 13 Данные гнатодинамометрии, полученные при обследовании в группе больных (внеочаговый стержневой аппарат) в кг.

сроки обследования | отдел нижней челюсти | здоровая сторона | поврежденная сторона | центральный отдел | ретрометрия |

через 2 недели | 3,2 (6,8%) | 1,8 (3,8%) | 1,9 (6,9%) | 1,2 (11,3%) | |

1 месяц | 13,2 (28,0%) | 6,5 (15,7%) | 8,0 (29,3%) | 2,9 (27,3%) | |

3 месяца | 27,4 (58,2%) | 19,8 (42,0%) | 16,2 (59,3%) | 6,0 (56,6%) | |

6 месяцев | 40,3 (85,6%) | 33,1 (70,3%) | 23,7 (86,8%) | 10,2 (96,2%) | |

12 месяцев | 47,2 (100,2%) | 46,2 (98,1%) | 25,4 (93,0%) | 10,2 (96,2%) |

Функциональная асимметрия в группе больных второй группы составила 1,4; 6,7; 7,6; 7,2; 1,0 кг соответственно при обследовании через две недели, 1,3,6,12 месяцев после выписки.

Гнатодинамометрический индекс в подбородочном отделе нижней челюсти составил 1,5; 2,7; 2,7; 2,3; 2,5; соответственно в сроки обследования две недели, 1,3,6,12 месяцев.

Литература:

- Безруков В.М., Лурье Т.М. Изучение травматизма челюстнолицевой области по материалам диссертационных исследований // Тр. VI съезда стоматол. ассоц. России. М., 2000. С. 294-295.

- Гельман Ю.Е., Киняпина И.Д., Мишина Н.В. и др. Сроки и методы иммобилизации переломов челюстей при сочетанной травме // Специализированная помощь пострадавшим с повреждениями лица при сочетанной травме: Сб. науч. тр. СПб., 1991. С. 41-48.

- Лурье Т.М. Организация травматологической стоматол?