Репонирующие аппараты переломов челюстей

При переломах нижней челюсти со смещением и гугоподвижностью отломков показаны репонирующие (регулирующие) аппараты с вытяжением отломков при помощи проволочных шин и резиновых колец или упругие проволочные шины и приспособления с винтами. Шины применяют при наличии зубов на обоих отломках. Составные шины выгибают раздельно для каждого отломка по наружной поверхности зубов из упругой нержавеющей стали толщиной 1,2-1,5 мм с крючками, на которые накладывают резиновые кольца для вытяжения (рис. 259). Шины укрепляют на зубах с помощью коронок, колец или проволочных лигатур. После установления отломков в правильное положение регулирующие шины заменяют фиксирующими.

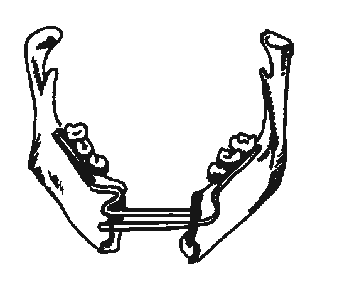

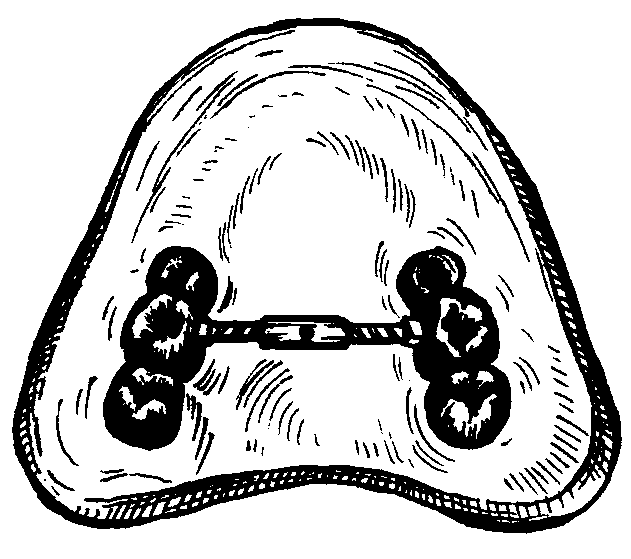

Целесообразно применение репонирующих аппаратов, которые после перемещения отломков можно использовать как шинирующие. К таким аппаратам относится аппарат Курляндского. Он состоит из

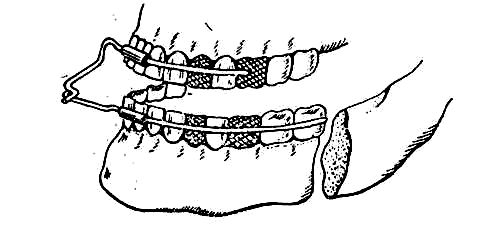

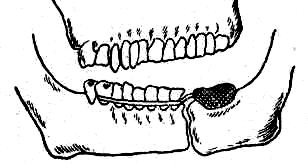

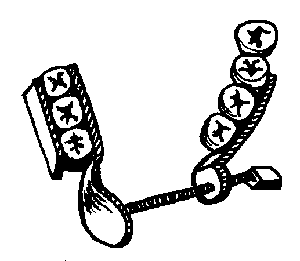

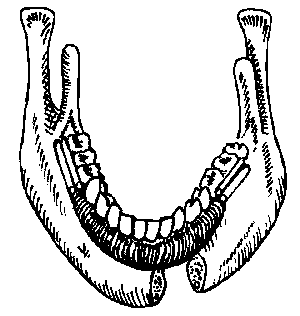

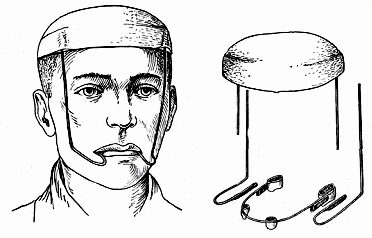

Рис. 259. Репонирующий аппарат Вруна (а) и Катца (б).

капп. На щечной поверхности капп припаяны двойные трубки, в которые вводят стержни соответствующего сечения. Для изготовления аппарата снимают слепки с зубов каждого отломка и по полученным моделям готовят каппы из нержавеющей стали на эти группы зубов. После припасовки изготовленных капп во рту их составляют с моделью верхней челюсти по окклюзионным поверхностям и получают гипсовый блокмодель. Каппы размещают по окклюзионной поверхности противоположной челюсти, чтобы определить направление смещения отломков и надежно фиксировать их после репозиции. К каппам со стороны преддверия рта припаивают сдвоенные трубки в горизонтальном направлении и к ним припасовывают стержни. Затем трубки распиливают между каппами и отдельно каждую каппу цементируют на зубах (см. рис. 258). После одномоментной репозиции отломков челюсти или вытяжения резиновыми кольцами их правильное положение закрепляют введением стержней в трубки, припаянные к каппам. Для репозиции используют 1-2 пружинящие дуги, которые вставляют в трубки, или винтовые приспособления. Дуги в виде петли, напоминающей пружину Коффина, изгибают по блок-моделям и после фиксации капп вставляют в трубки. Винтовые приспособления состоят из винта, вмонтированного в выступающую пластинку, вставляемую в трубки одной из капп. В трубки второй каппы вставляют изогнутую в направлении смещения отломков жесткую пластинку с площадкой упора для винта.

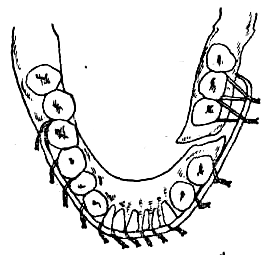

Аппараты Шура. Для лечения переломов нижней челюсти и репозиции отломков используют аппарат, состоящий из капп, которые объединены припаянной к ним дугой, и трубки. Каппы с дугой и трубкой накладывают на зубы верхней челюсти. Имеется также каппа с зацепной петлей, фиксируемая на зубы смещенного отломка нижней челюсти. К щечным поверхностям коронок верхней и нижней шин припаивают трубки овальной формы. Нижняя шина в передней части имеет зацепную петлю. В трубку верхней шины вводят конец проволочного стержня овальной формы, предварительно изогнутого из стальной проволоки толщиной 2-3 мм. Стержень доходит до угла рта, огибая его выходит наружу перпендикулярно зубному ряду и заканчивается зацепной петлей на расстоянии 6-8 см от угла рта. Под действием резиновых колец, накладываемых на зацепные петли шины нижней челюсти и внеротовой части шины верхней челюсти, происходит вправление отломка нижней челюсти. Аппарат Шура по функции комбинированный: вначале репонирующий с помощью резиновой тяги, затем фиксирующий (внеротовой стержень заменяют внутриротовой скобой). При замене фиксирующей скобы на наклонную плоскость аппарат становится направляющим (рис. 260).

При наличии тугоподвижного смещенного отломка верхней челюсти аппарат изготавливают со встречными внеротовыми рычагами и внутриротовым креплением. Внутриротовая часть состоит из паяной шины в виде коронок или колец с плоскими втулками, припаянными к их щечной поверхности. Во втулки вводят металлические стержни толщиной 3-4 мм из нержавеющей стали, которые выходят у углов рта по наружной поверхности щеки, затем под прямым углом направляются кверху, к височной области, навстречу другим стержням такой же толщины, идущим сверху вниз от головной гипсовой повязки. Концы стержней, идущие от головной повязки, припаивают к полоске тонкой жести, которую пригипсовывают к головной повязке. Перемещая встречные рычаги, регулируют положение отломка верхней челюсти.

Источник

- Авторы

- Файлы

- Литература

Ковалёва А.С. 1 Амоян Э.Ф. 2 Совозу А.М. 1 Хакуй С.А. 2

1 МАОУ ВО “Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования”

2 МАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

1. Кабанов Б.Д., Малышев В.А. Переломы челюстей. М.:Медицина, 2009г.

2. Базикян Э.А., Робустова Т.Г., Лукина Г.И. и др./ Под редакцией Э.А. Базикяна Пропедевтическая стоматология».М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010г.

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология, М.:Медицина, 2010г.

4. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология, М.:Медицина, 2010г.

5. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология, М.:Медицина, 2010г.

6. Оксман И.М., Гаврилов Е.И. Ортопедическая стоматология, М.:Медицина, 2012 г.

Актуальность проблемы лечения переломов челюстей обусловлена неуклонным ростом количества повреждений костей лица, утяжелением характера травмы, и все еще не снижающимся количеством посттравматических осложнений, нередко приводящих пострадавших к инвалидности, что представляет собой значительную медико-социальную проблему. Среди повреждений костей лица чаще других встречаются переломы нижней челюсти, от 75 до 92%, причем, наиболее часто – от 57 до 65% случаев линия перелома локализуется в области ее угла, что обусловлено характером травмы и анатомо-топографическими особенностями строения челюстей. В большинстве случаев (в 62-75%) репозиция и фиксация отломков осуществляется с помощью назубных проволочных шин с межчелюстной резиновой тягой.

Лечение переломов верхней челюсти

Существует консервативный и хирургический метод лечения переломов верхнечелюстной кости.

К консервативному (или ортопедическому) методу относится изготовление назубных металлических шин на верхнюю и нижнюю челюсть, которые соединяются резиновой тягой. Эти шины, в свою очередь, фиксируются к гипсовой головной шапочке специальными стержнями. Некоторые авторы предлагают фиксировать шины к другим костям лицевого скелета, которые не повреждены.

К хирургическому методу относится использование различных металлических приспособлений, которые внедряются в костные отломки (например, спицы Киршнера, костный шов, мини-пластины и др.). Эти приспособления прочно фиксируют фрагменты, что создает благоприятные условия для образования костной мозоли.

Перелом нижней челюсти.

Перелом нижней челюсти – достаточно часто встречаемая патология в хирургической стоматологической практике.

Классификация переломов

По типу переломы челюсти подразделяются на:

1.Травматические, которые развивается в результате действия травмирующего фактора

2.Патологические, развивающиеся вследствие истончения кости (при хроническом остеомиелите, кистах или злокачественных образованиях)

Лечение нижнечелюстных переломов

Лечение данной патологии начинают с репозиции отломков и решения судьбы зуба, оказавшегося в щели перелома. Удаляют такие зубы, если:

1.Они мешают правильному сопоставлению отломков

2.Они полностью вывихнуты

3.Они сломаны на уровне корня

4.Присутствует воспалительный процесс на верхушках корней

5.Присутствуют симптомы пародонтита среднетяжелой или тяжелой степени

Следующим этапом является обработка и сшивание раны (лунку ушивают наглухо).

Третий шаг – создание оптимальных условий для сращения костных фрагментов нижней челюсти путем постоянной иммобилизации, которая включает консервативный и оперативный методы.

К консервативному методу относится наложение назубных шин из металлической проволоки, самая популярная из которых – шина Тигерштедта, которую накладывают на 3-6 недель.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Оперативный (или хирургический) метод используется в тех случаях, когда у пациента с переломом мало своих зубов или они подвижны (в результате пародонтоза), когда не удается провести качественную репозицию отломков. Суть данного метода заключается в применении особых металлических приспособлений (например, костный шов, спицы, пластины), которые вживляются в кость и соединяют отломки между собой.

Стоит отметить, что пациенту с переломом нижней челюсти показана также медикаментозная терапия:

- Антибиотики – с целью предупреждения развития воспалительного процесса

- В первые дни – гипосенсибилизирующие и обезболивающие препараты

- Обработка полости рта растворам антисептиков

- Препараты для поддержания иммунитета

Также пациенту необходимо поддерживать гигиену полости рта на должном уровне. С первых же дней больному можно назначить физиотерапевтические процедуры. В норме (при правильном сопоставлении отломков и отсутствии воспалительных явлений) фрагменты челюсти срастаются через 1,5-2 месяца.

Библиографическая ссылка

Ковалёва А.С., Амоян Э.Ф., Совозу А.М., Хакуй С.А. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ РЕПОНИРУЮЩИМИ АППАРАТАМИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-4. – С. 690-691;

URL: https://applied-re.ru/ru/article/view?id=10640 (дата обращения: 09.06.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Р епозицию отломков в вертикальном направлении можно осуществить и при помощи алюминиевых шин с зацепными петлями С.С.Тигерштедта, или аналогичных шин из нержавеющей стали (По З.Н.Померанцевой-Урбанской).

епозицию отломков в вертикальном направлении можно осуществить и при помощи алюминиевых шин с зацепными петлями С.С.Тигерштедта, или аналогичных шин из нержавеющей стали (По З.Н.Померанцевой-Урбанской).

Пружинящая (экспансивная) дуга Энгля.

Показания к применению: переломы альвеолярного отростка в боковых отделах.

С тационарная дуга Энгля.

тационарная дуга Энгля.

Показания к применению: вколоченные переломы альвеолярного отростка, а также его переломы в переднем отделе (со смещением отломка в небную сторону или вниз).

А ппарат Понроя-Псома.

ппарат Понроя-Псома.

Показания к применению: репозиция отломков нижней челюсти в вертикальном направлении.

Аппараты Померанцевой-Урбанской

П

П

оказания к применению: репозиция отломков нижней челюсти в вертикальном направлении. При отсутствии зубов на отломке он перемещается книзу при помощи пелота.

оказания к применению: репозиция отломков нижней челюсти в вертикальном направлении. При отсутствии зубов на отломке он перемещается книзу при помощи пелота.

Показанияк применению: репозиция отломков нижней челюсти в трансверзальном направлении.

А ппарат Поста.

ппарат Поста.

Изготавливается из стальной нержавеющей проволоки диаметром 1,5-2 мм.

Показания к применению: для лечения двустороннего перелома нижней челюсти при смещении среднего отломка. Размещая П-образный выступ шины горизонтально, вертикально или под наклоном, можно перемещать срединный отломок в нужном направлении.

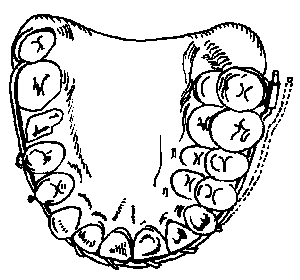

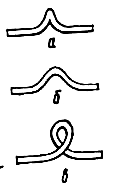

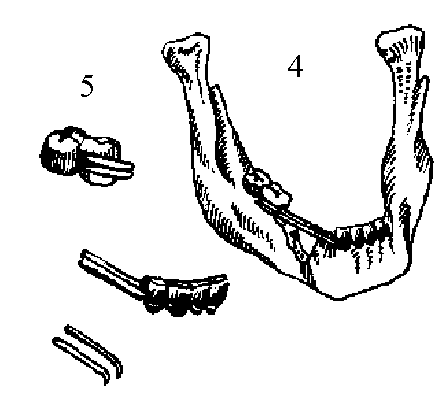

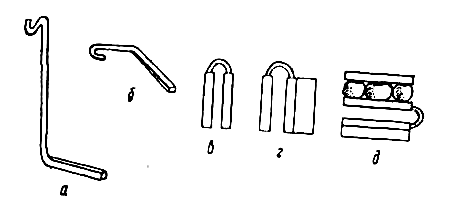

Проволочные шины с корригирующими петлями (Моора).

Проволочные шины с корригирующими петлями (Моора).

Изготавливаются из стальной проволоки диаметром 1-1,2 мм.

а) обычный; б) Л-образный для сокращения шины; в) круглый для удлинения шины.

Показанияк применению: репозиция отломков при переломах нижней челюсти при их незначительном смещении и тугоподвижности. Сближая на фиксированной к зубам шине боковые части (плечи) петель, или уменьшая окружность петель путем их сдавления, добиваются необходимого для репозиции перемещения отломков.

К аппово-штанговый аппарат Грозовского.

аппово-штанговый аппарат Грозовского.

Показания к применению: репозиция отломков при переломах нижней челюсти с дефектом и малым количеством зубов на меньшем отломке.

во время репозиции отломков (винт упирается в опорную площадку, имеющую множество небольших углублений).

во время фиксации (в трубки вставлены стержни-штанги и зафиксированы винтами).

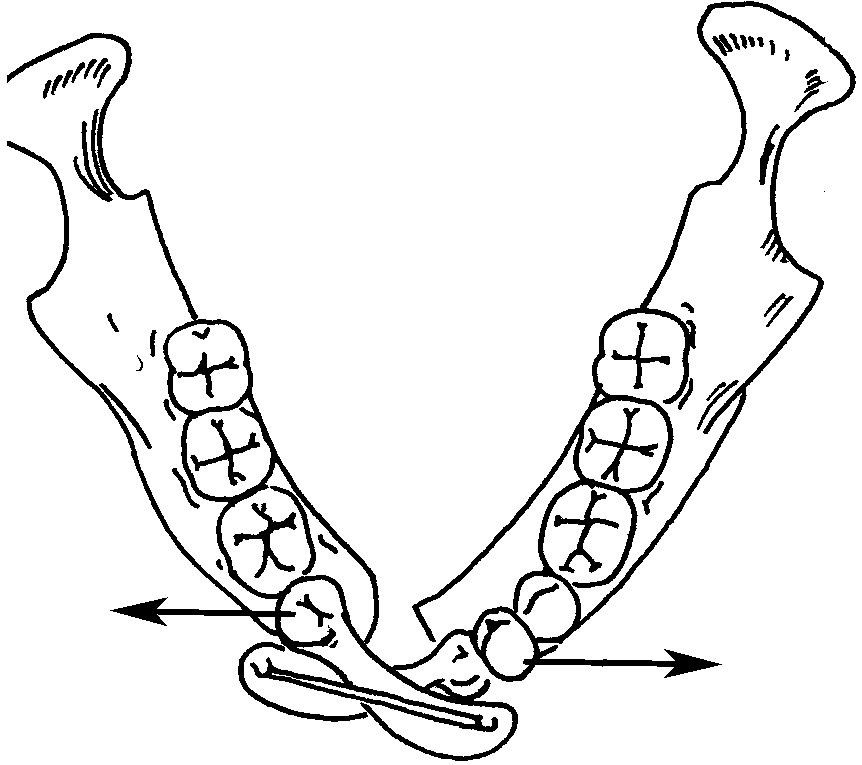

Аппарат Катца.

Аппарат Катца.

Показания к применению: репозиция отломков при переломах нижней челюсти с дефектом и тугоподвижными отломками. Отломки постепенно репонируются вручную. Достигнутое их перемещение закрепляется проволочными лигатурами, наложенными на внеротовые концы стержней, для чего на них заранее наносят несколько канавок. Отломки можно перемещать не только в трансверзальном, но и в вертикальном и сагиттальном направлениях. Аппарат позволяет прием больным более жесткой пищи, а также создает правильные движения отломков, что в свою очередь повышает процессы регенерации поврежденных тканей.

А ппарат Бруно.

ппарат Бруно.

Отличается от аппарата Катца перекрещивающимися внеротовыми стержнями с крючками, на которые наложена резиновая тяга.

Показания к применению: репозиция отломков при переломах нижней челюсти с дефектом и тугоподвижными отломками. Аппарат эффективно действует на передние концы отломков, раздвигая их, но при этом углы и ветви нижней челюсти смещаются во внутрь, чем усугубляется деформация. Аппарат не оказывает сопротивления повороту отломков вокруг своей оси и не создает между ними устойчивой связи.

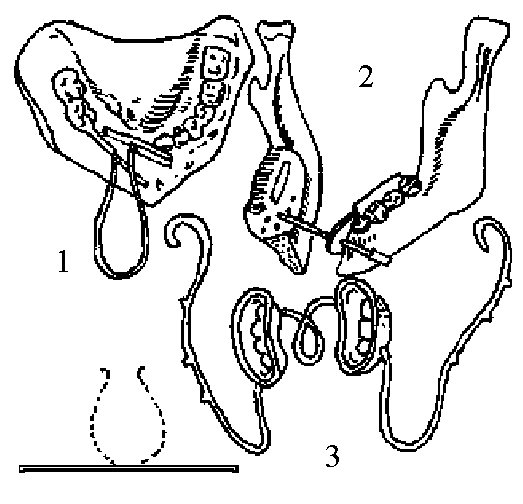

Аппарат Оксмана. (Модификация аппарата Катца)

Показания к применению: репозиция отломков при переломах нижней челюсти с дефектом в подбородочном отделе и тугоподвижными отломками. Это аппарат последовательного комбинированного действия – сначала репонирующий (1), затем фиксирующий (2), формирующий и замещающий (3).

1

. 2. 3.

. 2. 3.

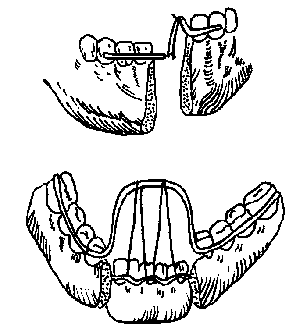

Р епонирующие аппараты Курляндского:

епонирующие аппараты Курляндского:

1.Аппарат с дугой по типу пружины Коффина.

Показания: лечения переломов нижней челюсти с дефектом. Репозицию производят, время от времени, активируя дугу.

После окончания репозиции отломков, дугу извлекают, в нижние и верхние трубки вставляют два стержня, переводя аппарат в фиксирующий (4,5).

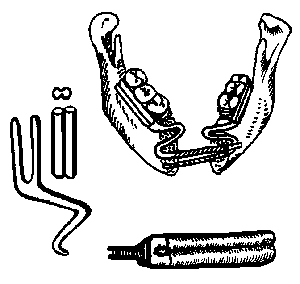

2. Аппарат с отталкивающим винтом и пелотом.

П оказания к применению: лечения переломов нижней челюсти с дефектом, при отсутствии зубов на одном из отломков. После репозиции отломков, рычаг с винтом извлекают, а отломки скрепляют выгнутой штангой (шиной), фиксируя ее трубке каппы и в специально созданном углублении пелота.

оказания к применению: лечения переломов нижней челюсти с дефектом, при отсутствии зубов на одном из отломков. После репозиции отломков, рычаг с винтом извлекают, а отломки скрепляют выгнутой штангой (шиной), фиксируя ее трубке каппы и в специально созданном углублении пелота.

3. Аппарат с репонирующей петлей.

П оказания к применению: лечение переломов верхней челюсти со срединным дефектом, при смещении отломков относительно срединной линии. Аппарат фиксируется путем наложения резиновой тяги между крючками внеротовых стержней с крючками гипсовой шапочки.

оказания к применению: лечение переломов верхней челюсти со срединным дефектом, при смещении отломков относительно срединной линии. Аппарат фиксируется путем наложения резиновой тяги между крючками внеротовых стержней с крючками гипсовой шапочки.

Аппарат Курляндского с рычагами.

(репонирующий и фиксирующий).

Показани к применению я: лечение переломов нижней челюсти с дефектом кости и при наличии малого числа зубов на отломках (менее четырех на малом отломке и менее двух на большом отломке) при расположении их вблизи линии перелома.

Винтовой аппарат Бруна.

Показания к применению: для репонирования отломков нижней челюсти, проворачиванием гильзы достигается разведение отломков нижней челюсти в трансверзальном направлении (частота: 1-2 оборота в сутки).

Аппарат Понроя-Псома.

Показания к применению: переломы нижней челюсти, в пределах зубного ряда с туго подвижными отломками.

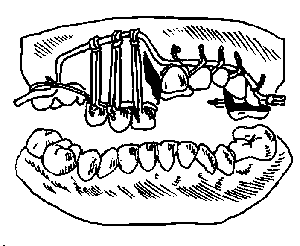

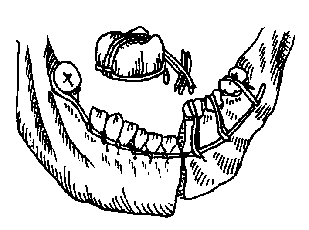

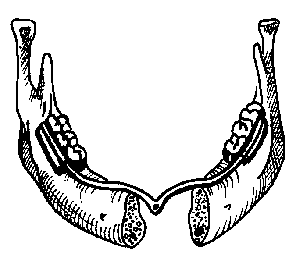

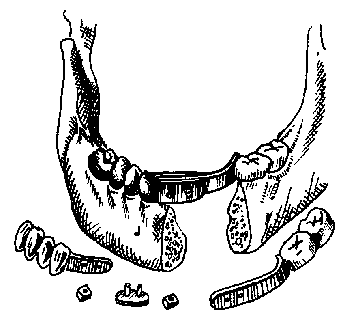

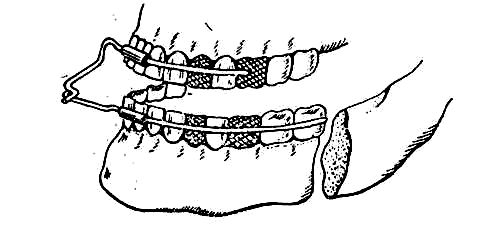

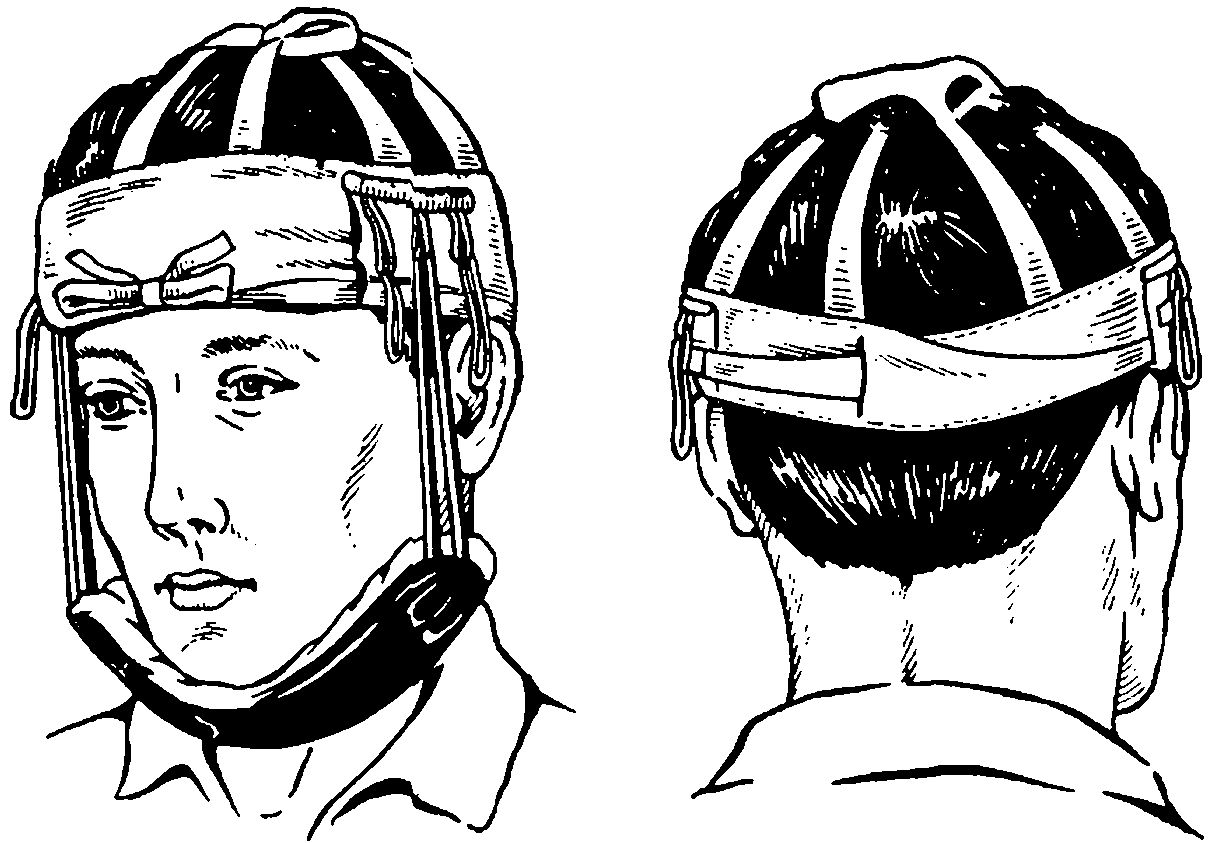

Репонирующие аппараты Шура.

Репонирующие аппараты Шура.

1. Аппарат для лечения двусторонних переломов угла и ветвей нижней челюсти с дефектами на этих участках: а), б) внеротовые стержни; в) внутриротовая скоба; г), д) съемная наклонная плоскость; е) аппарат на модели.

1. Аппарат для лечения двусторонних переломов угла и ветвей нижней челюсти с дефектами на этих участках: а), б) внеротовые стержни; в) внутриротовая скоба; г), д) съемная наклонная плоскость; е) аппарат на модели.

Аппарат Шура является комбинированным. Для репонирования внеротовые стержни (а, б) вставляют в трубки, припаянные к шинам, и на их крючки надевают резиновую тягу, аппарат становится репонирующим механического действия. После репонирования стержни извлекают, а правильное положение отломка нижней челюсти фиксируют посредством введения в трубки металлической скобы (в),- фиксирующий аппарат. Введение в трубки съемной наклонной плоскости (г, д), превращает репонирующий аппарат Шура из механически, в функционально действующий (направляющий).

2 . Аппарат Шура со встречными стержнями.

. Аппарат Шура со встречными стержнями.

Показания к применению: при двустороннем переломе верхней челюсти и ограниченной подвижности отломков.

Он состоит из: 1) гипсовой шапочки, в которую пригипсовывают два вертикальных стержня длиной 150 мм; 2) единой паяной шины на верхнюю челюсть с опорными коронками на клыки и первые моляры обеих сторон. К шине со щечной стороны в области первого моляра припаивают плоские трубки сечением 2х4 мм и длиной 15 мм; 3) двух внеротовых стержней сечением 3 мм и длиной 200 мм. Паяную шину цементируют на зубах верхней челюсти. На голове больного формируют гипсовую шапочку и одновременно загипсовывают в нее вертикально с обеих сторон короткие стержни так, чтобы они располагались несколько кзади латерального края орбиты и опускались книзу до уровня крыльев носа. Внеротовые стержни вставляют в трубки и изгибают по щечной поверхности зубов. В области клыка они направляются кзади, на уровне короткого верхнего стержня выгибаются ему навстречу. Перемещение отломков челюсти достигается изменением направления внеротовых стержней. После установления челюсти в правильное положение, концы рычагов связывают лигатурой.

Соседние файлы в папке ортопедия 8 семестр

- #

- #

Источник

Челюстно-лицевые аппараты различают:

По месту расположения:

а) внутриротовые; б) внеротовые; в) внутри-внеротовые; г) одночелюстные; д) двучелюстные; е) назубные; ж) надесневые; з) зубонадесневые; е) накостные.

По способу фиксации:

а) съемные; б) несъемные;

По способу изготовления:

а) стандартные; б) индивидуальные (лабораторного и внелабораторного изготовления);

По материалам изготовления:

полимерные (пластмасса, композит, полиамидная нить);

металлические (гнутые, литые, паяные, сочетанные);

комбинированные (пластмасса и металл, пластмасса и полиамидная нить, металл и композит и др.).

По срокам применения:

1) временные аппараты для оказания первой помощи (транспортная иммобилизация);

2) постоянные аппараты, используемые для оказания специализированной врачебной помощи и при лечении в стационаре (лечебная иммобилизация);

По лечебному назначению:

1) основные аппараты, т.е. имеющие самостоятельное лечебное значение (например, фиксирующие, репонирующие, замещающие, комбинированные профилактические);

2) вспомогательные аппараты применяемые при костной и кожной пластике, когда основным видом лечебной помощи будет оперативное вмешательство (к ним относятся: фиксирующие – для удержания отломков после оперативного вмешательства и формирующие – служащие опорой для пластического материала или создающие ложе для съемных протезов);

По функциональному назначению:

1) фиксирующие аппараты (удерживающие), удерживают отломки челюсти в правильном положении, обеспечивают их неподвижность;

2) репонирующие аппараты (исправляющие или перемещающие), подразделяются на аппараты механического и функционального действия, (направляющие), постепенно устанавливают отломки челюсти в правильное положение, применяются в том случае, когда невозможно произвести одномоментную репозицию;

3) формирующие аппараты применяются при пластике мягких тканей лица для временного поддержания формы лица, создания жесткой опоры, предупреждения рубцовых изменений мягких тканей и их последствий (смещение фрагментов за счет стягивающих сил, деформация протезного ложа и др.).

4) замещающие аппараты (резекционные и разобщающие) применяются для замещения дефекта челюстей и восстановления их формы и функции;

5) комбинированные аппараты (многофункциональные);

6) профилактические аппараты (аппараты для механотерапии, боксерская каппа, ограничители открывания рта) применяются для предупреждения травм челюстно-лицевых травм и их последствий;

Средства транспортной иммобилизации при переломах челюстей.

П ростейшая повязка.

ростейшая повязка.

Изготавливается с применением подручных средств (карандаш, шпатель и т.д.).

Показанияк применению: транспортная иммобилизация при изолированных переломах верхней челюсти.

Дощечка Лимберга.

Изготавливается из фанеры толщиной 3-4мм,

Изготавливается из фанеры толщиной 3-4мм,

Фиксируется бинтами или с помощью резиновых лент

(резиновой тяги) к головной повязке или шапочке.

Показания:к применению: транспортная

иммобилизация при изолированных переломах

верхней челюсти.

Стандартные транспортные шины для верхней челюсти:

Стандартные транспортные шины для верхней челюсти:

1) Фальтина;

2) Вильга;

3) Романова;

4) Московского института травматологии и ортопедии;

5)Лимберг

6) Уляницкого.

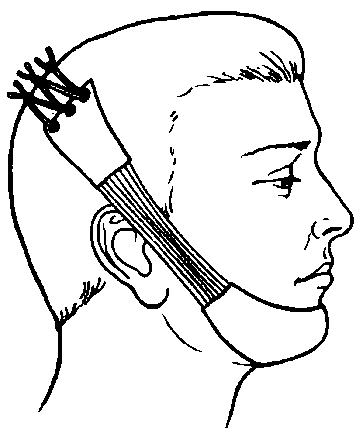

Теменно-подбородочная повязка по Гиппократу.

Я вляется самым доступным и простейшим методом временной фиксации отломков. Круговые туры бинта, проходя через подбородок и теменные кости, не позволяют отломкам смещаться во время транспортировки пострадавшего. Для этой цели можно использовать эластичный сетчатый бинт.

вляется самым доступным и простейшим методом временной фиксации отломков. Круговые туры бинта, проходя через подбородок и теменные кости, не позволяют отломкам смещаться во время транспортировки пострадавшего. Для этой цели можно использовать эластичный сетчатый бинт.

П оказанияк применению: при переломах нижней челюсти она фиксирует отломки к неповрежденной верхней челюсти. При переломах обеих челюстей повязка поддерживает и предупреждает смещение отломков поврежденных челюстей, тем самым значительно ограничивает их подвижность.

оказанияк применению: при переломах нижней челюсти она фиксирует отломки к неповрежденной верхней челюсти. При переломах обеих челюстей повязка поддерживает и предупреждает смещение отломков поврежденных челюстей, тем самым значительно ограничивает их подвижность.

Стандартная эластическая пращевидная повязка (по З.Н.Померанцевой-Урбанской).

Показанияк применению: средство транспортной иммобилизации при переломах верхней и нижней челюсти. Не рекомендуется использовать эту повязку на беззубых челюстях при отсутствии зубных протезов.

С тандартная пращевидная транспортная повязка Д.А.Энтина.

тандартная пращевидная транспортная повязка Д.А.Энтина.

Показанияк применению: средство транспортной иммобилизации при переломах верхней и нижней челюсти.

В зависимости от количества пар резиновых колец, используемых в повязке, праща может удерживать отломки без давления или оказывать давление на них. При переломе нижней челюсти за зубным рядом или при переломе верхней челюсти стандартную повязку можно наложить с использованием трех пар резиновых колец (как давящую).

зависимости от количества пар резиновых колец, используемых в повязке, праща может удерживать отломки без давления или оказывать давление на них. При переломе нижней челюсти за зубным рядом или при переломе верхней челюсти стандартную повязку можно наложить с использованием трех пар резиновых колец (как давящую).

При переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда ее следует накладывать лишь для поддержания отломков. Чрезмерное давление на сместившиеся отломки приводит к еще большему их смещению и опасности асфиксии.

П ри сохранности у беззубых больных съемных зубных протезов, возможно их использование вместе с подбородочной пращей в качестве средства транспортной иммобилизации. Протезы соединяются между собой в области боковых зубов лигатурами или самотвердеющей пластмассой. При этом передние зубы следует срезать, для обеспечения питания.

ри сохранности у беззубых больных съемных зубных протезов, возможно их использование вместе с подбородочной пращей в качестве средства транспортной иммобилизации. Протезы соединяются между собой в области боковых зубов лигатурами или самотвердеющей пластмассой. При этом передние зубы следует срезать, для обеспечения питания.

Все транспортные повязки и пращи можно накладывать с давлением (давящая) и без давления (поддерживающая).

Давящая повязка показана в следующих случаях:

для остановки кровотечения;

при всех переломах верхней челюсти с сохранением достаточного числа зубов, которые позволят поставить отломки в правильную артикуляцию. Это предотвращает дополнительную травму мозга, его оболочек и способствует уменьшению ликвореи;

при переломах нижней челюсти за пределами зубной дуги.

Стандартные, марлевые повязки и пращу в качестве поддерживающих накладывают во всех прочих случаях повреждения ЧЛО. Основным их назначением является удержание массивных отвисающих лоскутов мягких тканей и отломков в спокойном состоянии, что важно при транспортировке.

Соседние файлы в папке ортопедия 8 семестр

- #

- #

Источник