Рентгенограммы перелома лобной кости

Лобная кость. Рентгеновский снимок лобной кости

Лобная кость входит в состав как крыши, так и основания черепа. Она состоит из четырех частей; чешуи, носовой части и двух глазничных частей.

Чешуя лобной кости составляет переднюю часть свода черепа. На чешуе спереди имеются два хорошо прощупываемых лобных бугра. Ниже лобных бугров находятся надбровные дуги, между которыми имеется плоское углубление — надпереносье. Внизу чешуя лобной кости ограничена надглазничным краем. Надглазничный край каждой стороны материально переходит в скуловой отросток, соединяющийся со скуловой костью.

Носовая часть лобной кости окружает решетчатую вырезку в виде подковы и прикрывает сверху клетки решетчатого лабиринта.

Глазничные части представляют тонкие костные пластинки, образующие верхние стенки глазниц, и в то же время являются боковыми частями передней черепной ямы основания черепа.

Под надбровными дугами, в толще чешуи лобной кости, обычно находятся лобные пазухи (правая и левая), которые отделены друг от друга костной перегородкой.

Укладка головы при выполнении рентгеновского снимка лобной кости в прямой передней проекции

Укладка головы выполняется так же с той лишь разницей, что середина лба должна находиться на центре разметки деки стола. Кассета размерами 18X24 см располагается поперек стола в кассетодержателе рентгеновской решетки.

Укладка головы при выполнении рентгеновского снимка лобной кости в передней проекции

Больной лежит на животе на столе для рентгеновских снимков. Желательно, чтобы руки были подложены под грудь.

Кассета размерами 18×24 см (или 13х18 см) находится в кассетодержателе рентгеновской решетки и расположена вдоль стола.

Голова больного касается деки стола лбом и иногда носом так, чтобы переносье находилось выше разметки на 1,5—2 см. Нос не обязательно должен касаться деки стола.

Срединная плоскость головы больного соответствует средней продольной линии деки стола и перпендикулярна ее плоскости. Плоскость физиологической горизонтали образует с плоскостью деки стола угол, равный 65—70°, открытый краниально.

Центральный луч направлен каудально под углом 30° на центр разметки. Расстояние фокус рентгеновской трубки — кассета составляет 80 см.

Перед включением высокого напряжения больному предлагается задержать дыхание. Указанная укладка применяется в тех случаях, когда на рентгеновском снимке необходимо видеть участки, расположенные над надбровными дугами.

Укладка головы при выполнении рентгеновского снимка лобной кости в боковой проекции

При рентгенографии лобной кости в боковой проекции голова больного укладывается так же, как и при обзорной рентгенографии черепа в боковой проекции, только лишь с той разницей, что лобная кость своим боком располагается на центре разметки деки стола, кассета берется меньшего размера и иначе направляется центральный луч.

Кассета размерами 18×24 см должна быть расположена поперек стола, а размерами 13х18 см — вдоль стола под областью лобной кости. Центральный луч направляется на центр разметки перпендикулярно плоскости деки стола, на область лобной кости.

– Также рекомендуем “Затылочная кость. Рентгеновский снимок затылочной кости”

Оглавление темы “Рентгенография костей черепа”:

1. Контактный снимок свода черепа. Касательный рентгеновский снимок свода черепа

2. Лобная кость. Рентгеновский снимок лобной кости

3. Затылочная кость. Рентгеновский снимок затылочной кости

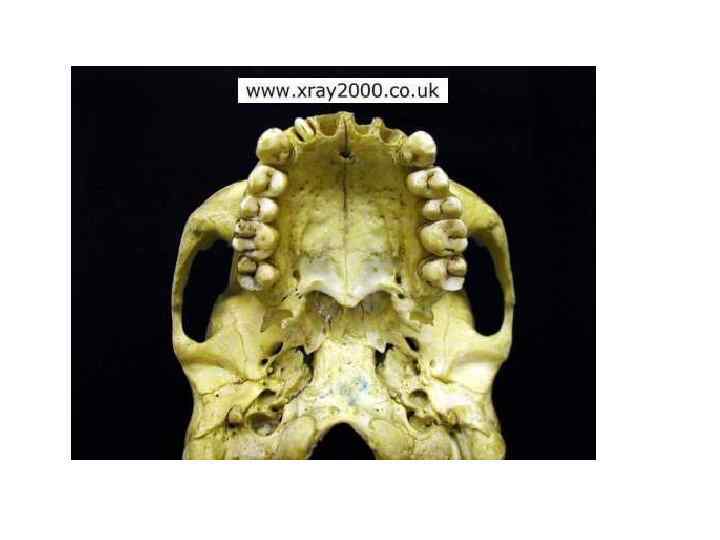

4. Основание черепа. Рентгеновский снимок основания черепа

5. Турецкое седло. Рентгеновские снимки турецкого седла

6. Нестандартные снимки турецкого седла. Рентгенография височной кости

7. Косая проекция височной кости. Прямая проекция височной кости

8. Рентгенография височной кости в осевой проекции. Рентгенография лицевого черепа

9. Рентгенография решетчатой кости. Рентгенография верхней челюсти

10. Рентгенография скуловых костей. Рентгенография глазницы

Источник

Лучевые исследования у пострадавших проводят по назначению хирурга, травматолога или невропатолога (нейрохирурга). Основанием для такого назначения являются травма головы, общемозговые (головная боль, тошнота, рвота, нарушение сознания) и очаговые неврологические симптомы (расстройства речи, чувствительности, двигательной сферы и др.). В направлении клинициста обязательно должен быть указан предположительный диагноз.

Тяжесть повреждения определяется не столько нарушением целости костей черепа, сколько повреждением головного мозга и его оболочек. В связи с этим в подавляющем большинстве случаев лучевое исследование при острой травме должно заключаться в выполнении КТ. Необходимо помнить, что в ряде случаев повреждение кажется легким и на рентгенограммах даже не выявляется нарушение целости костей, но из-за продолжающегося внутричерепного кровотечения состояние больного может значительно ухудшиться в последующие часы и дни.

Обычные рентгенограммы показаны главным образом при вдавленных переломах, когда отломки смешаются в полость черепа. На них можно также определить смешение обызвествленных внутричерепных образований, в норме располагающихся срединно (шишковидная железа, серповидный отросток), которое является косвенным признаком внутричерепного кровоизлияния. Кроме того, на рентгенограммах иногда можно выявить небольшие линейные переломы, ускользающие от рентгенолога при анализе КТ. Однако повторим еще раз, что основным лучевым методом исследования при травмах головы является КТ.

При выполнении лучевого исследования у больных с повреждением черепа и головного мозга рентгенолог должен ответить на три вопроса:

- имеется ли нарушение целости костей черепа;

- сопровождается ли перелом внедрением отломков в полость черепа и повреждением глазниц, околоносовых пазух и полости среднего уха;

- есть ли повреждение мозга и его оболочек (отек, кровоизлияние).

Среди повреждений мирного времени преобладают линейные переломы (трещины) костей свода черепа. При этом в подавляющем большинстве случаев они возникают в месте приложения силы (этот факт всегда облегчает выявление трещины). Перелом определяется как резкая, иногда зигзагообразная, местами раздваивающаяся полоска со слегка неровными краями. В зависимости от характера травмы положение и протяженность трещины очень разнообразны. Они могут затрагивать только одну пластину или обе, переходить на черепной шов, вызывая его расхождение.

Помимо трещин, наблюдаются дырчатые, вдавленные и оскольчатые переломы. При них, как отмечено выше, особенно важно установить степень смещения отломков в полость черепа, что легко осуществить с помощью прицельных снимков. Значительное смещение осколков наблюдается при переломах огнестрельного происхождения. При слепых ранениях необходимо определить наличие и точную локализацию инородных тел, в частности установить, в полости черепа или вне ее находится пуля или осколок.

Переломы основания черепа, как правило, являются продолжением трещины свода. Трешины лобной кости обычно опускаются к лобной пазухе, верхней стенке глазницы или решетчатому лабиринту, трещины теменной и височной костей – в среднюю черепную яму, а трещины затылочной кости – в заднюю черепную яму. При выборе методики рентгенографии учитывают клинические данные: кровотечение из носа, рта, ушей, истечение цереброспинальной жидкости из носа или уха, кровоизлияние в области века или мягких тканей области сосцевидного отростка, нарушение функции определенных черепных нервов. Соответственно клиническим и рентгенографическим признакам врач производит снимки передней, средней или задней черепной ямки.

На компьютерных томограммах зона свежего кровоизлияния имеет повышенную плотность, положение, величина и форма ее зависят от источника и локализации кровотечения. Плотность тени гематомы увеличивается в первые 3 дня после травмы и затем постепенно уменьшается в течение 1 – 2 нед.

Внутримозговая гематома обычно достаточно хорошо отграничена, при значительных размерах оттесняет соседние мозговые структуры (такой эффект получил название «масс-эффект»). Вокруг гематомы может быть зона пониженной плотности (гиподенсивная зона). Ее субстратом служит отечная мозговая ткань. Если кровоизлияние проникает в желудочек мозга, то участок повышенной плотности принимает форму соответствующего отдела желудочка. Травма может вызвать набухание вещества мозга вследствие отека и гиперемии. В этом случае на КТ отмечается зона повышенной плотности диффузного или очагового характера. Она наиболее четко вырисовывается через 12-24 ч после повреждения.

Кровоизлияние может произойти под твердую мозговую оболочку или между нею и костями черепа. Свежие субдуральные и эпидуральные гематомы тоже образуют на компьютерных томограммах область повышенной и однородной плотности, вытянутой, нередко овальной формы, которая прилежит к изображению черепных костей.

Одновременно может наблюдаться кровоизлияние в ткань мозга, а при большой субдуральной гематоме – масс-эффект. В последующем плотность гематомы уменьшается и становится даже меньше плотности мозгового вещества.

КТ позволяет обнаруживать кровоизлияние в околоносовые пазухи или проникновение воздуха из этих пазух в полость черепа – пневмоцефалию. Масс-эффект устанавливают также по смещению срединных структур при одномерном ультразвуковом исследовании.

Роль МРТ в обследовании больных с переломами черепа весьма ограничена. Основное назначение ее – контроль за состоянием головного мозга в процессе лечения.

Ушибы мозга представляют собой нередкие травматические повреждения, проявляющиеся отеком мозга с кровоизлиянием или без него. Иногда при ушибе может образоваться истинная гематома. Повреждения часто бывают множественными, значительная их часть приходится на лобные и височные доли.

При КТ отечная ткань проявляется участком пониженной плотности. Картина отека при МРТ зависит от метода получения изображения: на Т1-взвешенных томограммах зона отека выглядит гипоинтенсивной, на Т2-взвешенных – гиперинтенсивной. Кровоизлияние в мозг выявляется при КТ или МРТ.

Источник

фекта, повреждения боковой стенки и перегородки носа — осколъчатымч со

смещением отломков по направлению ранящего снаряда, иногда с наклоном

всей перегородки носа (Ш. И. Абрамов, 1956). Переломы боковой стенки

носа обычно сочетаются с переломами носовых раковин.

Повреждения верхней челюсти при огнестрельных ранениях отличают

ся многообразием. Изучают состояние верхней челюсти и заключенной в ней

воздухоносной пазухи по рентгенограммам в носо-подбородочной, передней

полуаксиальной и боковой обзорных проекциях. Однако для лучшего распо

знавания изменений альвеолярных отростков применяют косые снимки через

рот, а для костного нёба — снимки в прикус. Дополнительную информацию

может дать обычная и панорамная томография.

Различают краевые ранения с бороздчатыми переломами стенок верхнече

люстной пазухи, образованием краевых дефектов в подглазничном крае, носовой

вырезке, альвеолярном крае, а иногда с изолированным ранением зубов верхне

челюстного ряда. Преобладают оскольчатые переломы верхнечелюстной кости.

Костные отломки смещаются по ходу ранящего снаряда в глазницу, верхне

челюстную пазуху, полость рта или носа. При этом переломы лобного отростка

сочетаются с повреждением носовых костей, а переломы тела и скулового отрост

ка верхнечелюстной кости — с переломами скуловой кости. Обычно они сопро

вождаются кровоизлиянием в верхнечелюстную пазуху, реже — в решетчатый

лабиринт, а иногда — при ранении пазух — эмфиземой век и глазницы.

Ранения нёбных костей сочетаются с повреждением верхней челюсти. Линия

перелома отличается от плоского нёбного шва зигзагообразнсстью контуров и

асимметрией расположения.

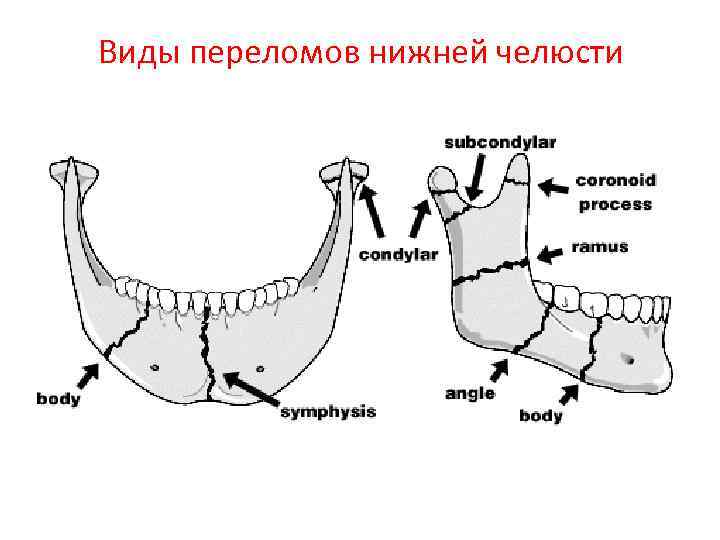

Повреждения нижней челюсти наблюдаются наиболее часто. Во время

Великой Отечественной войны они составляли 60—75 % всех ранений лица.

Нередко сочетаются с повреждением других костей, полостей и органов.

При исследовании производят рентгенограммы нижней челюсти в прямой,

боковой и аксиальной подбородочной проекциях, а при возможности выполняют

рентгенограммы в прикус.

При ранениях нижней челюсти наблюдаются линейные, оскольчатые и раз

дробленные переломы, костные дефекты различной протяженности, отрывные

переломы венечного, мыщелкового отростков, угла челюсти, а также подбородоч

ной области.

Линейные переломы возникают в теле нижней челюсти и ее ветвях. По

направлению плоскости перелома их делят на поперечные (преимущественно

в теле), косые (в области угла) и продольные (в ветвях нижней челюсти). Воз

можно их сочетание. При отсутствии смещения отломков и несовпадении хода

луча с плоскостью перелома повреждение на рентгенограммах может не выяв

ляться и поэтому целесообразно применение панорамной томографии. На рент

генограммах следует обращать внимание на уступ основания нижней челюсти,

участки линейного просветления с зазубренными краями или усиление струк

туры. Необходимо также учитывать отношение плоскости перелома к зубам

нижней челюсти. Рентгенодиагностика линейных переломов со смещением от

ломков несложна. Направление смещения при неповрежденных мышцах ти

пично. Оно тоже зависит от места перелома и направления его плоскости.

Оскольчатые и раздробленные переломы легко распознаются на рентгено

граммах в связи со значительным изменением структуры, нарушением контуров

и смещением отломков. При переломе мыщелкового отростка отломки смещаются

внутрь, вперед, венечного — вверх, при повреждении угла челюсти —- кнутри,

вперед и вверх, тела — книзу и кзади и т. д. Часть осколков смещается по ходу

ранящего снаряда, особенно при его значительной массе.

Дефекты нижней челюсти могут быть частичными и полными. Частичные

выглядят как краевой изъян кости по альвеолярному краю или основанию.

При полном дефекте костная ткань отсутствует на большем или меньшем

97

Источник

Рентгенодиагностика повреждений черепа Практикум для врачей интернов и ординаторов Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской физики ЯГМА

Наши ошибки при рентгенодиагностике переломов костей свода и основания черепа составляют 30% Мы недооцениваем свою роль в судебномедицинской экспертной оценке

Причины ошибок • Сложная рентгеноанатомическая картина черепа • Многообразие вариантов строения костей свода черепа • Методические трудности рентгеновского исследования • Несоответствие клинической и рентгенологической картины

Многообразие рентгеновской картины • • • Метотопические швы Непостоянные кости Истончение кости Дефекты кости Разнообразие сосудистого рисунка

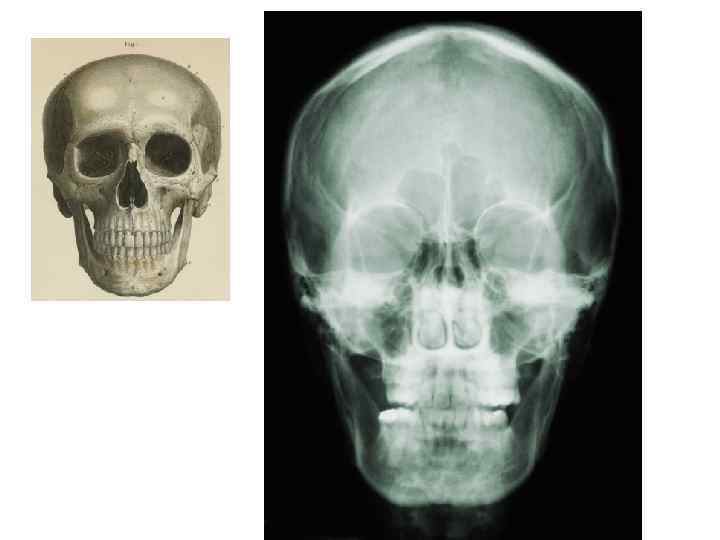

Сложность анатомии

Мозговой череп – 8 костей

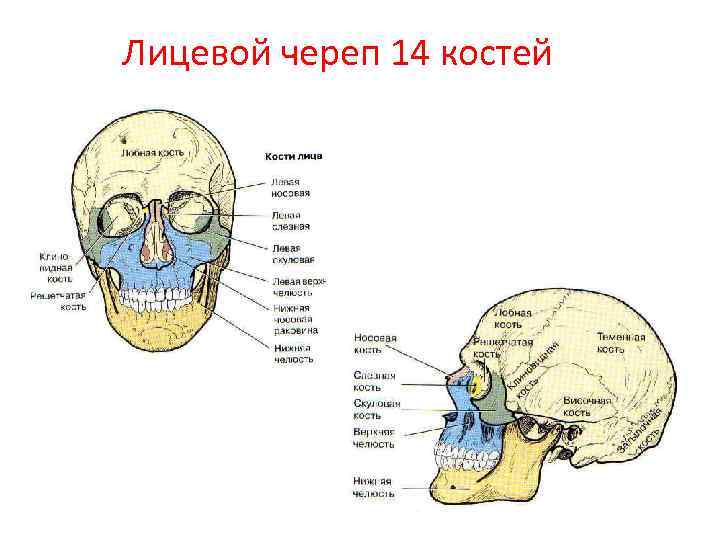

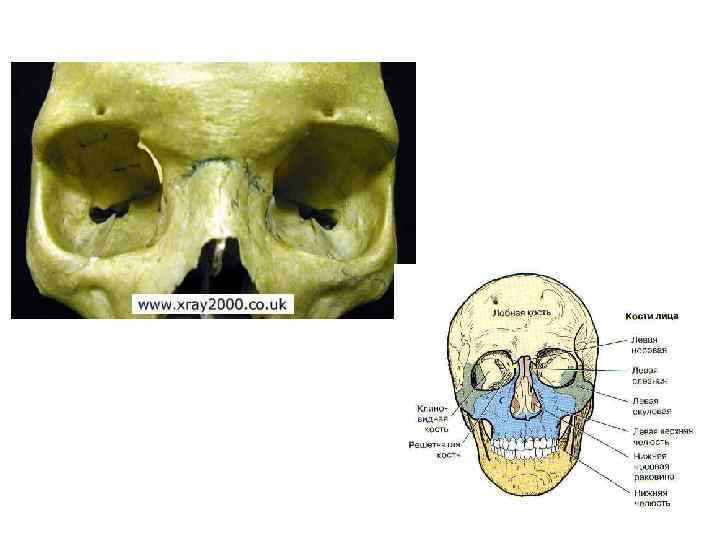

Лицевой череп 14 костей

Варианты строения черепа

Рентгенография мозгового черепа

Тактика комплексного рентгеновского исследования строго зависит от клинической картины ЧМТ

Трудности рентгеновского исследования • Исследование в вынужденном положении, на палатном аппарате, при наличии сочетанной травмы • Невозможность выполнить все необходимые методики ВЫХОД- правильная тактика исследования

Сотрясение головного мозга (перелома костей свода и основания нет) • Обзорная рентгенография черепа в двух проекциях • При наличии показаний рентгенография лицевого скелета, костей носа

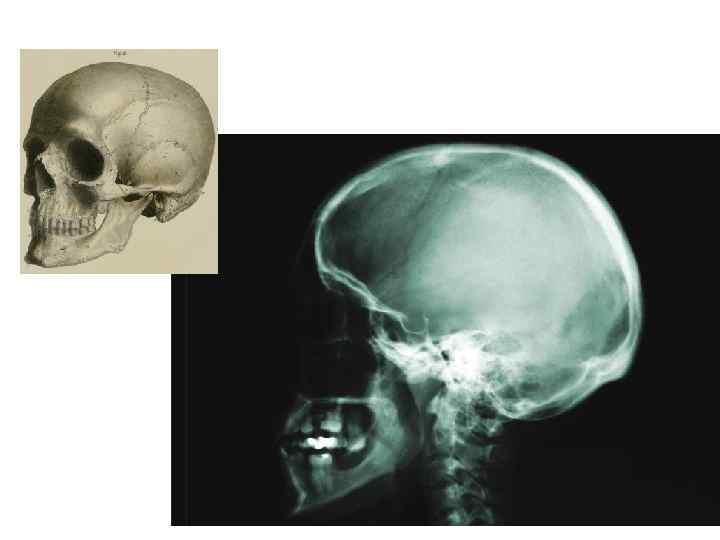

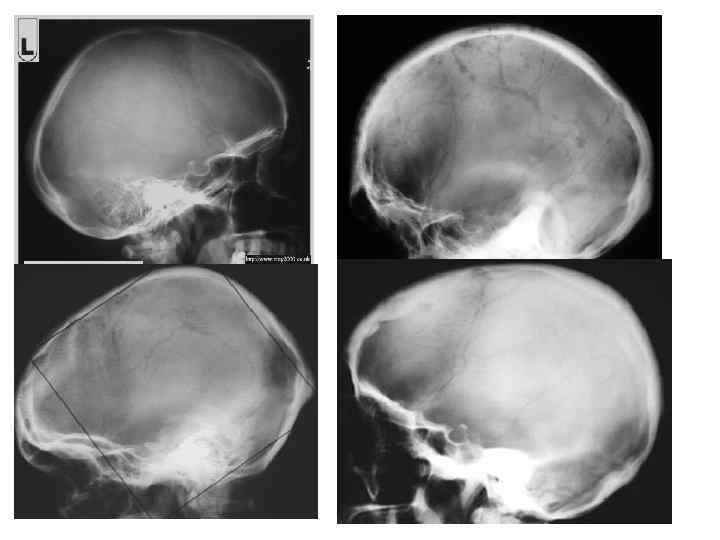

Рентгенография мозгового черепа в боковой проекции • При всех исследованиях черепа

Рентгенография мозгового черепа в прямой проекции • При всех исследованиях черепа

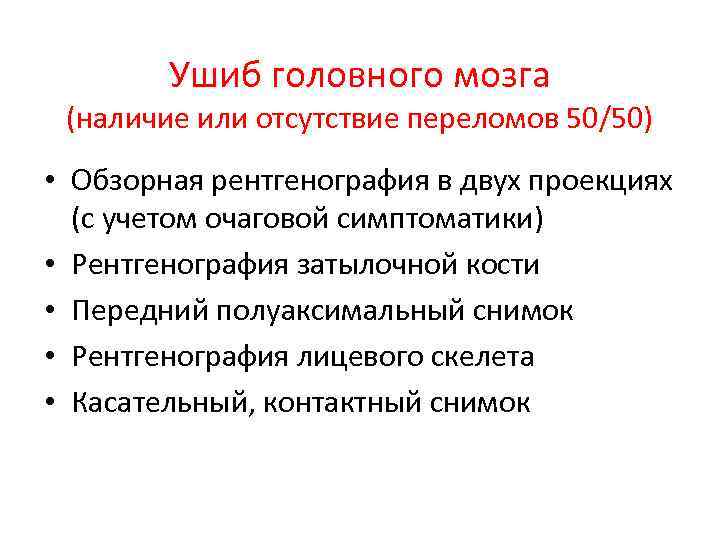

Ушиб головного мозга (наличие или отсутствие переломов 50/50) • Обзорная рентгенография в двух проекциях (с учетом очаговой симптоматики) • Рентгенография затылочной кости • Передний полуаксимальный снимок • Рентгенография лицевого скелета • Касательный, контактный снимок

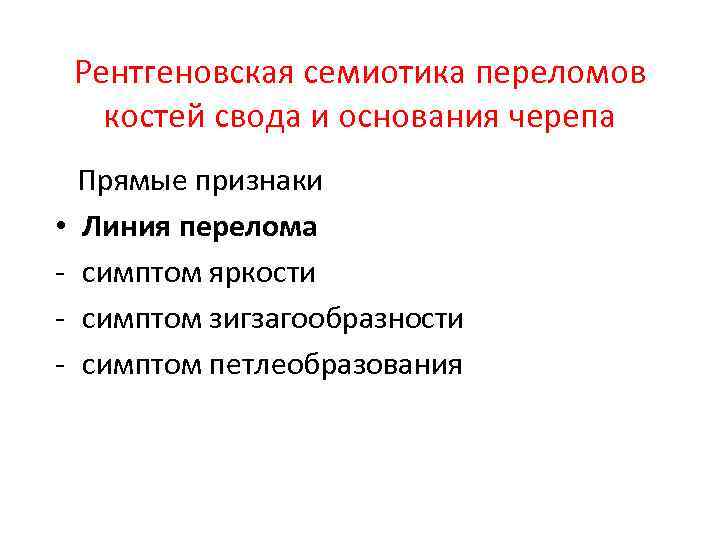

Рентгеновская семиотика переломов костей свода и основания черепа • – Прямые признаки Линия перелома симптом яркости симптом зигзагообразности симптом петлеобразования

Симптомы петлеобразования и зигзагообразности

Симптомы петлеобразования, зигзагообразности

Продолженные переломы

Линейный перелом

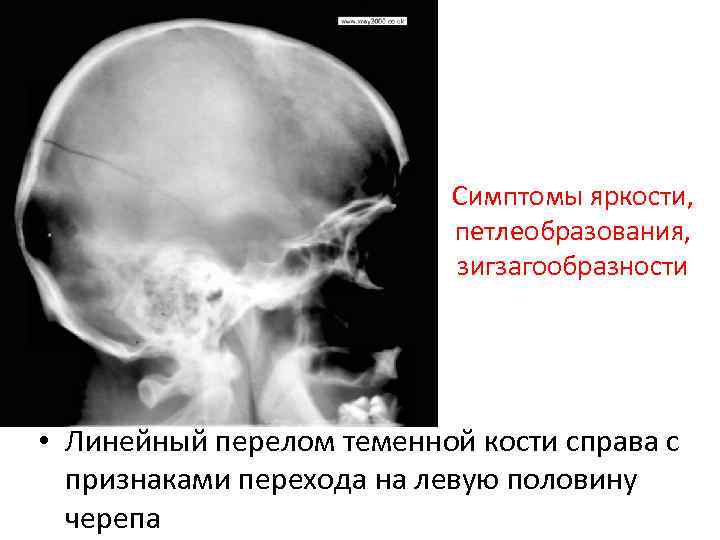

Симптомы яркости, петлеобразования, зигзагообразности • Линейный перелом теменной кости справа с признаками перехода на левую половину черепа

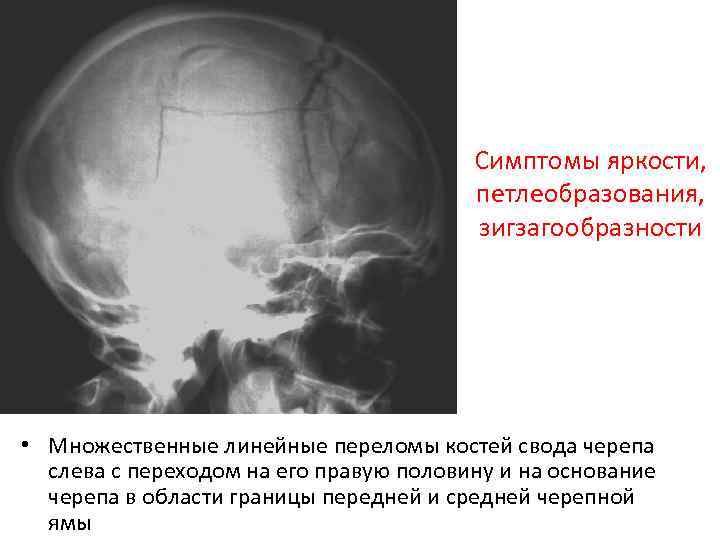

Симптомы яркости, петлеобразования, зигзагообразности • Множественные линейные переломы костей свода черепа слева с переходом на его правую половину и на основание черепа в области границы передней и средней черепной ямы

Переломы лобной или затылочной костей (схема)

Передняя аксиальная проекция • Рентгенография затылочной кости и области задней черепной ямы

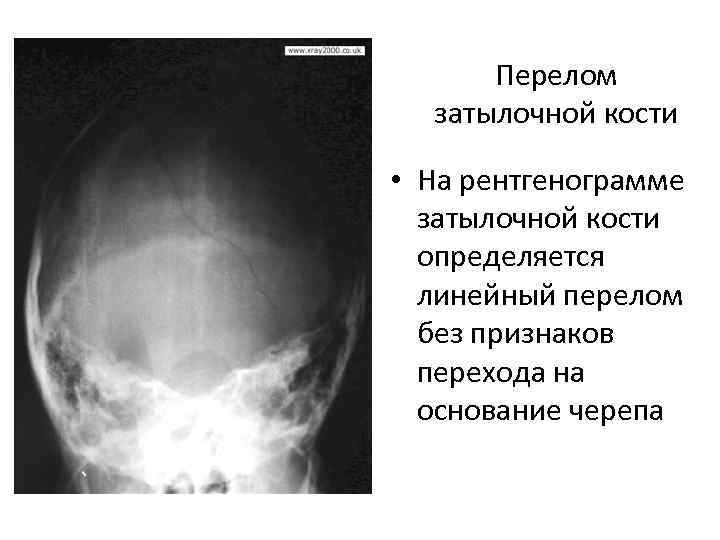

Перелом затылочной кости • На рентгенограмме затылочной кости определяется линейный перелом без признаков перехода на основание черепа

Дырчатые и вдавленные переломы костей свода черепа Импрессионный перелом Депрессионный перелом

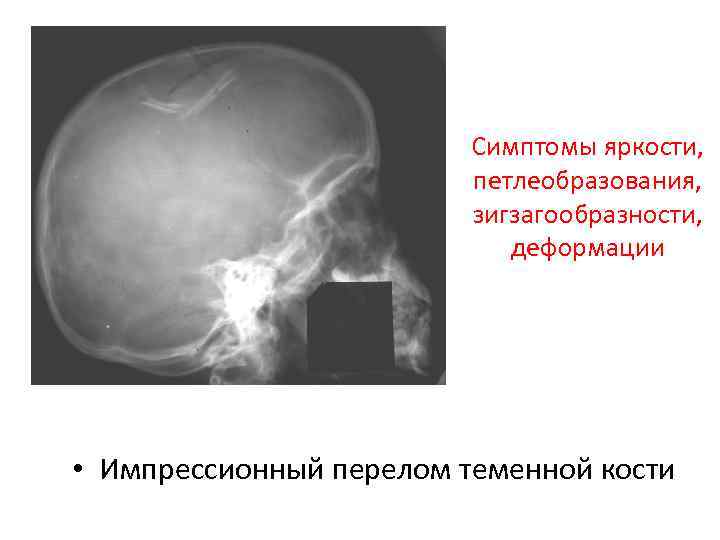

Симптомы яркости, петлеобразования, зигзагообразности, деформации • Импрессионный перелом теменной кости

Симптомы яркости, петлеобразования, зигзагообразности, деформации • Депрессионный перелом теменной кости

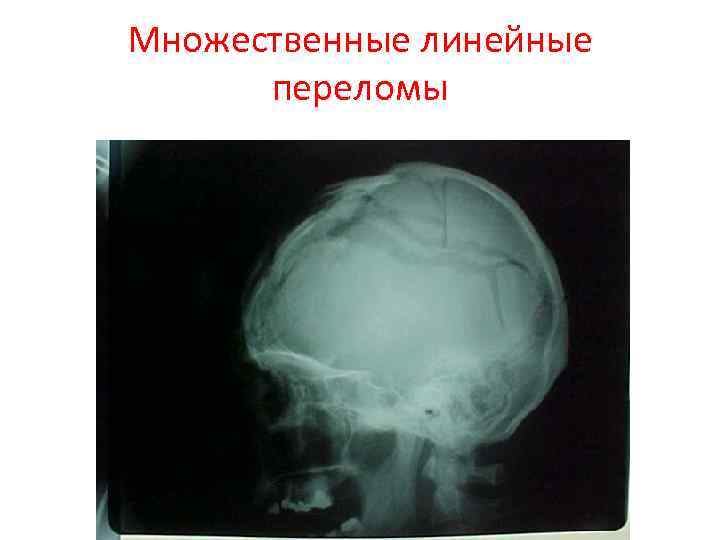

Множественные линейные переломы

Перелом основания черепа • Обзорная рентгенография в двух проекциях (с учетом очаговой симптоматики) • Передняя черепная ямы – передний полуаксиальный снимок • Задняя черепная яма – задний аксиальный снимок, рентгенография височных костей по Стенверсу • Средняя черепная яма – рентгенография височных костей по Шюллеру

Перелом основания черепа

Линейный перелом височной и затылочной костей

Перелом основания черепа

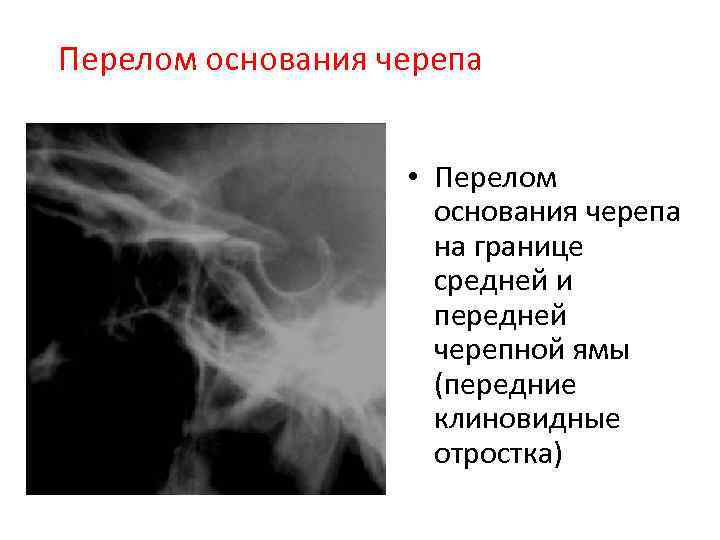

Перелом основания черепа • Перелом основания черепа на границе средней и передней черепной ямы (передние клиновидные отростка)

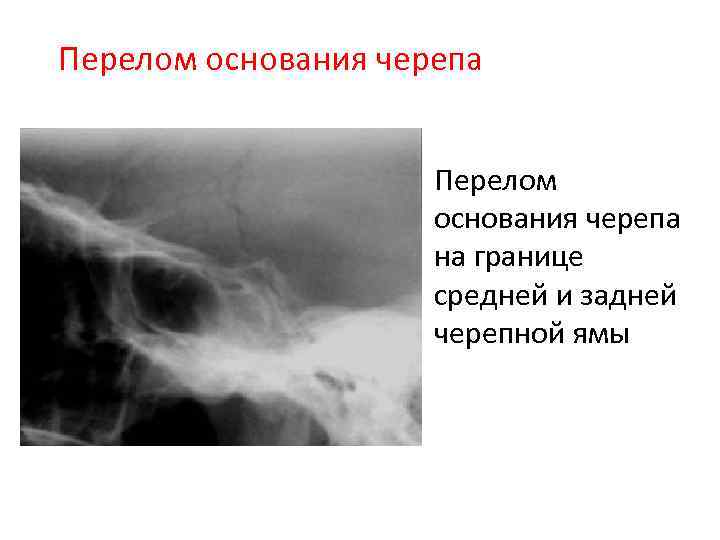

Перелом основания черепа • Перелом основания черепа на границе средней и задней черепной ямы

Рентгеновская семиотика переломов свода и основания черепа Косвенные признаки • Переломы, продолженные на основание черепа • Снижение воздушности придаточных пазух носа

• Перелом основания черепа • Несимметричное снижение воздушности сосцевидного отростка и височной кости

Рентгенография основания черепа

Рентгенография основания черепа (по Шюллеру, Стенверсу)

Субдуральная, внутримозговая гематома • Рентгенография черепа для выявления вероятных повреждений костей свода и основания

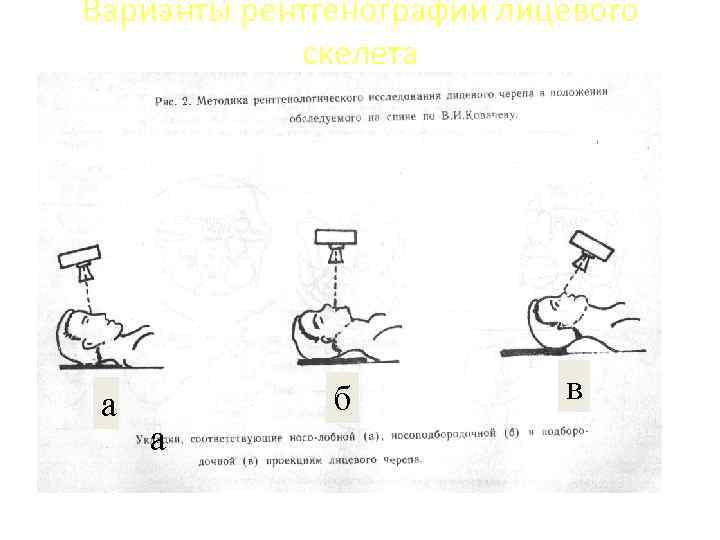

Варианты рентгенографии лицевого скелета а а б в

Это мы должны делать • Рентгенография черепа в прямой и боковой проекциях

Это мы должны делать • Рентгенография верхней части лицевого скелета

Рентгенография лицевого черепа

Повреждение лицевого скелета • • • Рентгенография лицевого скелета Рентгенография костей носа Рентгенография скуловой кости Рентгенография нижней челюсти Рентгенография в связи с вероятным переломом верхней челюсти

Рентгенография лицевого скелета в прямой проекции

Рентгенография лицевого скелета в прямой проекции

Схема основных переломов скуловой кости

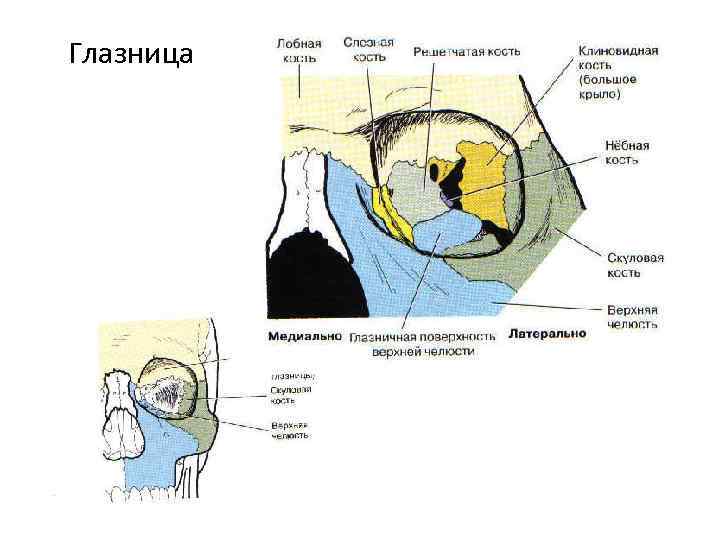

Глазница

Перелом скуловой кости и края орбиты

Рентгеновская анатомия костей носа

Перелом костей носа

Перелом спинки носа

Переломы края орбиты

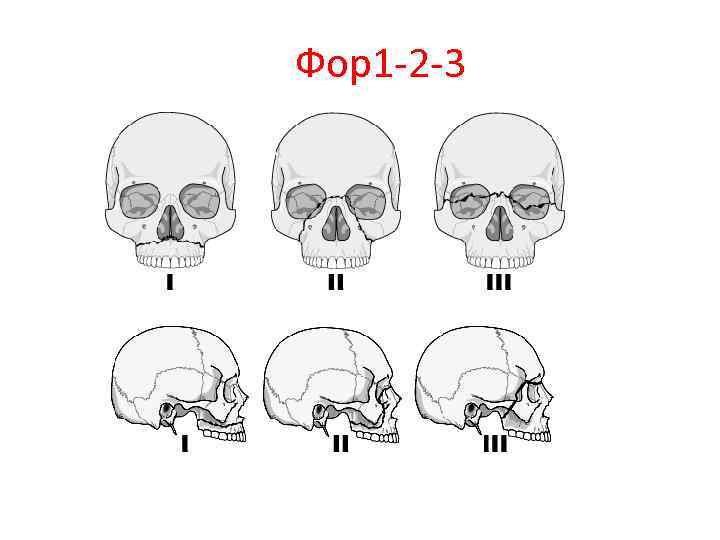

Перелом верхней челюсти

Фор1 -2 -3

Перелом верхней челюсти ФОР -1

Перелом верхней челюсти (Фор 1)

Перелом верхней челюсти (Фор 2)

Перелом верхней челюсти (Фор 3)

Перелом верхней челюсти

Перелом верхней челюсти

Перелом передней стенки в/челюстной пазухи

Виды переломов нижней челюсти

Двойной ангулярный перелом нижней челюсти

Открытый косой ментальный перелом

Открытый косой ментальный перелом

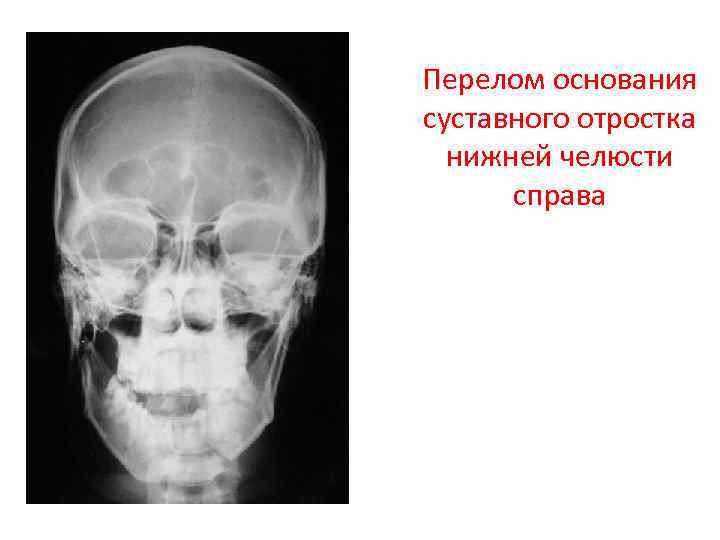

Перелом основания суставного отростка нижней челюсти справа

Вывих в нижнечелюстном суставе

Состояние после трепанации черепа

Костно-пластическая трепанация

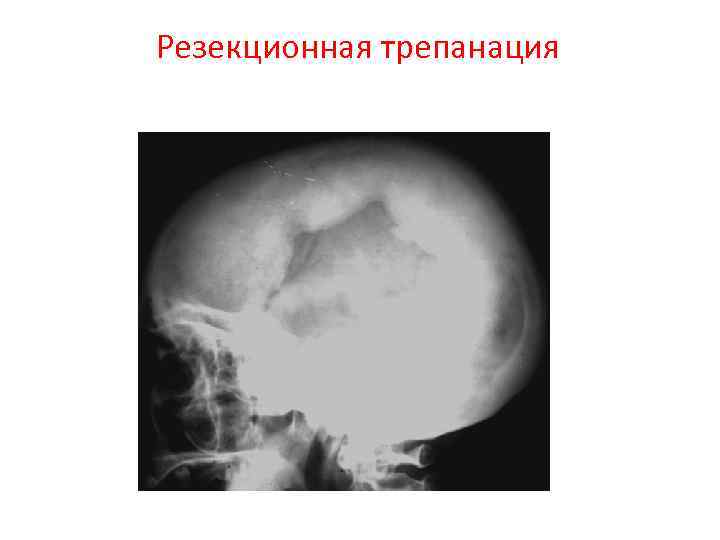

Резекционная трепанация

Остеолиз по краям дефекта

«Старый» перелом

Примерные описания

82

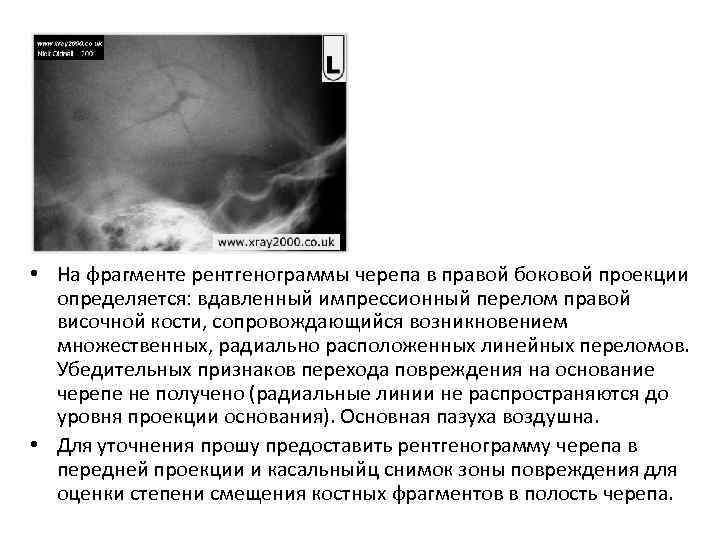

• На рентгенограмме костей свода и основания черепа в левой боковой проекции определяется: линейный перелом теменной и височной костей 83

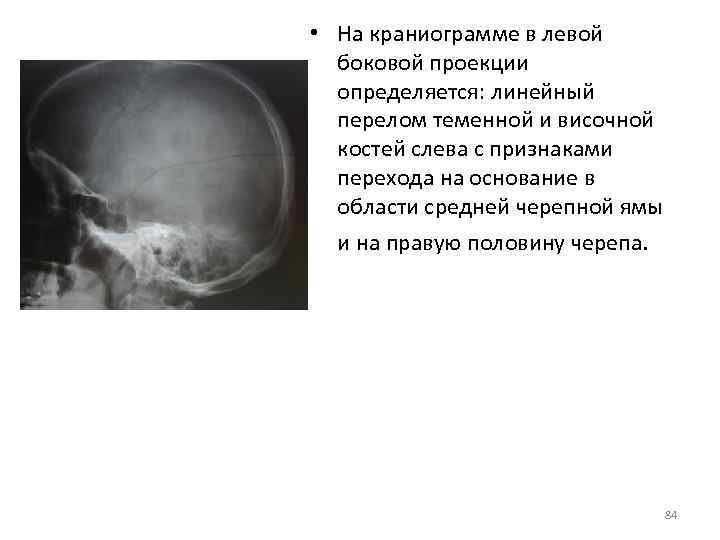

• На краниограмме в левой боковой проекции определяется: линейный перелом теменной и височной костей слева с признаками перехода на основание в области средней черепной ямы и на правую половину черепа. 84