Рентгенодиагностика переломов позвоночника основывается

5 Методы исследования в травматологии и ортопедии

Вопрос

1 Клинически ось нижней конечности проходит через все следующие

образования, исключая

Варианты ответов

1 передне-верхнюю ось подвздошной кости

2 наружный край надколенника (+)

3 внутренний край надколенника

4 середину проекции голеностопного сустава

5 первый палец стопы

2 Клинически ось верхней конечности проходит через все

следующие образования, кроме

Варианты ответов

1 акроминального отростка лопатки (+)

2 середины проекции головки плечевой кости

3 центра головчатого возвышения плеча

4 головки лучевой кости

5 головки локтевой кости

3 Суммарная длина нижней конечности включает в себя

расстояние от передней верхней ости таза

Варианты ответов

1 до большого вертела бедра

2 до суставной щели коленного сустава

3 до края наружной лодыжки

4 до пяточного бугра (+)

4 Суммарная длина верхней конечности измеряется от

акроминального отростка

Варианты ответов

1 до середины проекции головки плеча

2 до наружного надмыщелка плеча

3 до шиловидного плеча отростка лучевой кости

4 до конца третьего пальца

5 до конца пятого пальца (+)

5 При определении характера искривления позвоночника

учитывают все перечисленное, кроме

Варианты ответов

1 отклонения вершины остистых отростков от линии,

проведенной от заднего края большого затылочного отверстия, 7-го шейного

позвонка до середины нижнего конца крестца

2 длины ног

3 величины реберного горба

4 ширины таза (+)

5 отклонения от горизонтали линии, соединяющей ости таза

6 Линия и треугольник Гютера применяется при исследовании

нормального локтевого сустава. Для его определения необходимо знать все

перечисленные ориентиры, кроме

Варианты ответов

1 оси плеча (+)

2 расположения надмыщелков

3 расположения вершины локтевого отростка

4 при разгибании указанные три точки (надмыщелки и

локтевой отросток) составляют прямую линию

5 при сгибании указанные три точки составляют

равнобедренный треугольник

7 Линия Розер-Нелатона применяется при исследовании

нормального тазобедренного сустава. Ее определяют все перечисленные

образования, кроме

Варианты ответов

1 точки верхней подвздошной кости

2 точки седалищного бугра

3 точки большого вертела при сгибании бедра под углом в 135°C, которая располагается выше этой линии (+)

4 точки большого вертела при сгибании бедра под углом в 135°C, которая располагается на этой линии

8 Перкуссия не позволяет выявить

Варианты ответов

1 наличия жидкости в полости очага или сустава

2 наличия газа в полости или суставе

3 степени срастания переломов длинных трубчатых костей

4 степени кровоснабжения конечностей (+)

5 наличия больших полостей в эпифизах или метафизах

конечностей

9 При истинном костном, функционально выгодном анкилозе

коленного сустава походка человека определяется перечисленными терминами,

исключая

Варианты ответов

1 щадящую хромоту

2 нещадящую хромоту (+)

3 “утиную” походку

4 подпрыгивающую

10 Нарушение подвижности в суставе принято

характеризовать

Варианты ответов

1 как анкилоз

2 как контрактура

3 как ригидность

4 как патологическая подвижность

5 все правильно (+)

11 Отведение и приведение конечностей – это движения

Варианты ответов

1 в сагитальной плоскости

2 во фронтальной плоскости (+)

3 в аксиальной плоскости

4 внутреннее движение вокруг продольной оси

5 наружное движение вокруг продольной оси

12 Разгибание и сгибание конечности – это движения

Варианты ответов

1 в сагитальной плоскости (+)

2 во фронтальной плоскости

3 в аксиальной плоскости

4 внутреннее движение вокруг продольной оси

5 наружное движение вокруг продольной оси

13 В нормальном (здоровом) коленном суставе не возможно

движение

Варианты ответов

1 сгибание – 130°

2 разгибание – 180°

3 переразгибание – 15°

4 отведение – 20° (+)

5 ротация (в положении сгибания) до 15°

14 В нормальном (здоровом) тазобедренном суставе не

бывает движений

Варианты ответов

1 сгибания – 130°

2 ротации внутренней – 90°

3 ротации наружной – 90°

4 разгибания – 45° (+)

5 отведения – 70°

15 В нормальном (здоровом) голеностопном суставе не

возможно движение

Варианты ответов

1 тыльное сгибание – 20°

2 подошвенное сгибание – 45°

3 супинация – 30°

4 пронация – 20°

5 ротация – 45° (+)

16 Рентгенографическое исследование дает возможность

установить перечисленное, кроме

Варианты ответов

1 наличия костных переломов и степени их консолидации

2 характера смещения отломков

3 изменения структуры костной ткани

4 степени регенерации поврежденного хряща (+)

5 разрывов крупных сухожилий, наличия свободного газа и жидкости

в полостях, мягкотканных опухолей

17 Ядерно-магнитный резонанс, в основе которого лежит

резонансное поглощение электромагнитных волн веществом в постоянном магнитном

поле, имеет по сравнению с обычным рентгенологическим исследованием все

перечисленные преимущества, исключая

Варианты ответов

1 относительную биологическую безопасность метода

2 возможность диагностировать мягкотканные объемные

процессы до возникновения реакции со стороны костной ткани

3 возможность судить о наличии и характере обменных

процессов и, таким образом, диагностировать патологические процессы до

появления ответных реакций со стороны костной ткани

4 более точную диагностику перелома костей (+)

5 возможность диагностировать ранние сроки

воспалительного процесса в тканях

18 Радиоизотопная диагностика, основанная на различном

избирательном поглощении радиоактивных изотопов нормальной и опухолевой костной

тканью, не показана

Варианты ответов

1 при подозрении на первичную злокачественную опухоль при

наличии нормальной рентгенограммы

2 при дифференциальной диагностике нормальной и

злокачественной костной тканью

3 при уточнении места расположения опухолевого процесса

4 при сканировании трудных для рентгенографического

выявления областей скелета – грудины, ребер, лопатки

5 при установлении степени срастания костной ткани (+)

19 Обычное рентгенологическое исследование дает

возможность выявить всю перечисленную патологию, кроме

Варианты ответов

1 перелома или трещины кости

2 вывиха, подвывиха фрагментов сустава

3 костной опухоли

4 мягкотканной опухоли

5 повреждения хрящевой ткани (+)

20 При чтении рентгенограммы необходимо обращать внимание

на все перечисленное, за исключением

Варианты ответов

1 плотности рентгенологического рисунка кости

(остеопороз, остеосклероз)

2 нарушения кортикального и последующего слоев кости

3 состояния окружающих кость тканей

4 изменения оси, формы костного органа

5 степени плотности (засветки) полей рентгенограммы вне

исследуемого органа (+)

21 Рентгенодиагностика переломов позвоночника

основывается на всех перечисленных признаках, кроме

Варианты ответов

1 снижения высоты тела позвоночника

2 изменения оси позвоночника, исчезновения естественных

изгибов (лордоз, кифоз)

3 нарушения кортикального слоя верхней замыкательной

пластинки тела

4 степени смещения межпозвоночного диска (+)

22 Ориентиром при счете позвонков на спондилограмме

шейного отдела является

Варианты ответов

1 основание черепа

2 остистый отросток 1-го шейного позвонка

3 зуб 2-го шейного позвонка

4 остистый отросток 2-го шейного позвонка

5 правильно 3 и 4 (+)

23 Отправными точками при счете ребер на рентгеновском

снимке грудной клетки являются все перечисленные ориентиры, исключая

Варианты ответов

1 1-е ребро и ключицу

2 контуры сердца

3 нижний угол лопатки

4 реберную дугу (+)

5 12-й грудной позвонок

24 Для выявления перелома зуба 2-го шейного позвонка

следует производить рентгенографию, используя укладку

Варианты ответов

1 передне-заднюю через открытый рот

2 боковую (профильную) и при максимальном наклоне головы (+)

3 аксиальную

25 Для рентгенологической диагностики разрывов

крестцово-седалищных сочленений со смещением фрагментов в сагитальной плоскости

основное значение имеет укладка по Драчуку

Варианты ответов

1 передне-задняя, но с разведением бедер

2 боковая, профильная, но с приведением к животу бедер

3 кассета с пленкой устанавливается между ног, и луч

аппарата проходит через большое тазовое отверстие (+)

4 положение больного на животе с разведенными бедрами

5 рентгеновский луч направляется под углом 45° по

направлению к сочленениям

26 Для выявления спондилолистеза так называемым

функциональным методом применяются все перечисленные проекции

спондилограмм, исключая

Варианты ответов

1 боковую проекцию в положении максимального сгибания

2 боковую проекцию в положении максимального разгибания

3 аксиальную проекцию в положении ротации туловища (+)

4 передне-заднюю проекцию с максимальными наклонами в

сторону (в бок)

5 спондилограмму в вертикальном положении больного

27 Рентгеноконтрастное исследование сосудов позволяет

диагностировать все перечисленное, исключая

Варианты ответов

1 повреждение сосуда

2 тромбоз сосуда

3 образование аневризмы или варикоза сосуда

4 повреждение нервов, сопровождающих сосуд (+)

5 образование артерио-венозного соустья

28 При термографическом методе исследования нижних

конечностей в норме более высокую температуру имеют

Варианты ответов

1 стопа

2 область голеностопного сустава

3 нижняя треть голени

4 средняя и верхняя треть голени (+)

5 коленный сустав и нижняя треть бедра

29 Тепловидение или термографический метод исследования

позволяет производить диагностику

Варианты ответов

1 свежего перелома длинной трубчатой кости

2 свежего ушиба или гематомы

3 разрыва связочного аппарата

4 злокачественного опухолевого процесса или острого

воспаления (+)

5 свежего внутриполостного кровотечения

30 При артроскопии коленного сустава возможно выявить или

произвести все перечисленное, кроме

Варианты ответов

1 повреждения суставного хряща

2 повреждения менисков

3 наличия дополнительной связки – медиапателлярной

связки, связки надколенника (третьего мениска коленного сустава)

4 частичного или полного рассечения связки, взятия

биопсии, удаления части разорванного мениска

5 сшивания собственной связки надколенника (+)

31 При лапароскопии брюшной полости невозможно определить

Варианты ответов

1 наличие свежей крови, гноя, экссудата, желудочного или

кишечного содержимого

2 разрыва ткани печени и ее связок

3 разрыва ткани селезенки или ее капсулы

4 наличия забрюшинной гематомы

5 язвенных эрозий желудка и кишки (+)

32 Из перечисленных методов инструментального

исследования в диагностике частичного повреждения ахиллова сухожилия следует в

первую очередь применять

Варианты ответов

1 термографический

2 полярографический

3 УЗИ (ультразвуковая допплерография) (+)

4 электромиографический

33 УЗИ (ультразвуковое исследование) дает возможность

выявить различные повреждения, кроме

Варианты ответов

1 разрыва хрящевой губы суставной поверхности лопатки

2 кальцификации дельтовидной мышцы

3 частичного разрыва икроножной мышцы

4 перелома плоских костей (+)

5 внутримышечной гематомы четырехглавой мышцы бедра

34 УЗИ (ультразвуковое исследование) мягких тканей

плечевого пояса дает возможность выявить перечисленные повреждения, исключая

Варианты ответов

1 разрыв дельтовидной мышцы

2 надрыв ротаторной манжетки (ротаторного кольца)

3 разрыв стволов плечевого сплетения (+)

4 атрофию подостной мышцы лопатки

5 разрыв акромиально-ключичного сочленения

35 При выявлении разрыва внутреннего мениска коленного

сустава следует отдать предпочтение методу исследования

Варианты ответов

1 рентгенографическому

2 термографическому

3 МРТ (+)

4 артроскопическому

5 артропневмографическому

36 Преимущества УЗИ состоят в перечисленном, исключая

Варианты ответов

1 возможность одновременного сравнения данных

исследования симметричной стороны

2 безопасность многочисленных исследований для больного

3 безопасность многочисленных исследований для врача

4 дешевизну исследования (+)

37 При повреждении органов груди и живота, используя

метод УЗИ, удается определить наличие жидкости (кровь, экссудат) в плевральной

и брюшной полостях в объеме

Варианты ответов

1 50 мл

2 100 мл

3 150 мл

4 200 мл (+)

5 300 мл

38 Операция лапароцентеза включает в себя следующие

манипуляции, исключая

Варианты ответов

1 местную анестезию

2 разрез кожи по средней линии выше пупка на 5 см (+)

3 прошивание или захватывание зажимами срединного

апоневроза

4 приподнимание брюшной стенки конусообразно за держалку

и прокалывание троакаром

5 введение через тубус троакара в брюшную полость

катетера

39 При лапароцентезе следует выполнять все перечисленное,

исключая

Варианты ответов

1 введение катетера в брюшную полость длиной не менее 30 см

2 введение катетера диаметром не менее 5 мм

3 оставление катетера в брюшной полости сроком не более

24 часов

4 введение в брюшную полость через катетер не менее 400

мл физиологического раствора

5 подключение к катетеру брюшной полости отсоса

разряжением 0.3-0.5 атм. (+)

40 Торакоцентез следует осуществлять

Варианты ответов

1 при простом переломе ребер

2 при сложном переломе ребер

3 при осложненном переломе ребер (+)

4 при переломе тела грудины

5 при переломе рукоятки грудины

41 Компьютерная томография при травме грудной клетки дает

возможность получить дополнительную информацию по перечисленной патологии,

исключая

Варианты ответов

1 коллапс, ателектаз легкого

2 хилоторакс (+)

3 гемоторакс

4 пневмоторакс

5 смещение средостения

42 Поликлиническое лечение травматологических больных

осуществляют все перечисленные учреждения, исключая

Варианты ответов

1 травматологический пункт

2 травматологический кабинет поликлиники

3 медсанчасть учреждения

4 стационар на дому (+)

43 Для выявления повреждения используются все приведенные

ниже диагностические приемы, кроме

Варианты ответов

1 сбора анамнеза

2 осмотра

3 взвешивания тела (+)

4 определения механизма травмы

5 рентгенологического исследования

44 Основной целью проведения первичной хирургической

обработки ран является

Варианты ответов

1 стерилизация ран скальпелем

2 удаление инородных тел и сгустков крови

3 иссечение всех нежизнеспособных тканей и создание

“бесплодной каменистой почвы для развития микробной инвазии” (+)

4 возможность сделать края кожи и подлежащих тканей

ровными

5 удаление сгустков крови и перевязка тромбированных

сосудистых стволов с целью профилактики вторичного кровотечения

45 После наложения циркулярной гипсовой повязки на

конечность могут возникнуть все перечисленные ниже осложнения, за исключением

Варианты ответов

1 образования пролежней

2 гибели всей сапрофитной кожной микрофлоры с дальнейшим

замещением ее грибков (+)

3 сдавления питающих сосудов

4 сдавления нервных стволов с дальнейшим образованием

невритов и фолькмановской контрактуры на верхней конечности

46 Средний срок временной нетрудоспособности

пострадавшего, получившего перелом лучевой кости в “типичном месте”

со смещением отломков равен

Варианты ответов

1 2 недели

2 4 недели

3 5-6 недель (+)

4 7-8 недель

5 8-10 недель

47 Клинический диагноз травматологическому больному

стационара должен быть поставлен после госпитализации

Варианты ответов

1 на 1-е сутки

2 на 2-е сутки

3 на 3-е сутки (+)

4 на 4-е сутки

5 не обязательно

48 Из перечисленных видов обезболивания при операциях на

кисти и пальцах нерационально использовать

Варианты ответов

1 местную анестезию

2 проводниковую анестезию

3 новокаиновую блокаду плечевого сплетения

4 внутрикостную новокаиновую блокаду (+)

49 Из предложенных методов оперативного и консервативного

лечения многооскольчатых переломов плюсневых костей не следует использовать

Варианты ответов

1 создание костного синостоза с соседними неповрежденными

плюсневыми костями (+)

2 скелетное вытяжение за кольца

3 остеосинтез штифтом или спицами

4 внеочаговый остеосинтез аппаратом

50 Физиотерапевтическое лечение не противопоказано

Варианты ответов

1 при сердечно-сосудистой недостаточности в стадии

декомпенсации (+)

2 при злокачественных новообразованиях

3 при открытой форме туберкулеза легких

4 при комбинированных радиационных повреждениях

51 К профессиональной реабилитации травматологических

больных относится все перечисленное, кроме

Варианты ответов

1 профессионального обучения и переучивания

2 приспособления станков и орудий труда к возможностям

инвалида

3 создания новых специальностей

4 создания специальных трудовых институтов в виде артелей

и мастерских (+)

5 обеспечения орудиями производства и технологией по

месту жительства инвалидов

52 Об окончательном исходе течения остеомиелита можно

судить по истечении:

Варианты ответов

1 6 месяцев

2 6 – 8 месяцев

3 1 года

4 1,5 – 2 лет (+)

5 3 лет

Источник

Лучевая диагностика компрессионного перелома позвонка с передней компрессией

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Клиновидный компрессионный перелом

2. Определения:

• Перелом тела позвонка, характеризующийся компрессией передней колонны с сохранением средней и задней колонн

б) Визуализация:

1. Общие характеристики компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Клиновидная деформация тела позвонка

• Локализация:

о Могут наблюдаться на нескольких смежных или не смежных уровнях

о Наиболее частая локализация – средне- и нижнегрудной отдел позвоночника

2. Рентгенологические данные:

• Увеличение объема паравертебральных мягких тканей за счет гематомы на рентгенограмме в прямой проекции

• Клиновидная деформация тела позвонка:

о Снижение высоты переднего отдела тела относительно заднего

о У пациентов с нормальной плотностью костной ткани снижение высоты тела позвонка не превышает 40-50%:

– Если снижение высоты выражено в большей степени, возможно у пациента имеет место перелом Шанса

• Нарушение целостности замыкательной пластинки:

о Наиболее часто повреждению подвергается верхняя замыкательная пластинка

о Могут быть повреждены обе замыкательные пластинки

о Менее, чем в 5% случаев имеет место повреждение нижней замыкательной пластинки

• Вариабельные изменения контура замыкательных пластинок:

о Фокальная, угловая деформация

о Диагональная ориентация

о Округлое вдавление (обычно при компрессионных переломах на фоне остеопороза)

• Редко-фронтально ориентированная плоскость перелома, проходящая через все тело позвонка

• В области передней покровной пластинки формируется угловая деформация или образуется ступенька

• Задняя покровная пластинка всегда интактна

• Средняя и задняя колонны позвоночника также интактны

• У пациентов с остеопорозом может сформироваться плоский позвонок

• Верхнегрудные позвонки поражаются наименее часто:

о На рентгенограммах эти уровни увидеть сложно

о Можно выполнить рентгенографию в проекции «пловца»

3. КТ при компрессионном переломе позвонка с передней компрессией:

• Перелом лучше всего виден на фронтальных и сагиттальных изображениях

• Горизонтальная уплотненная линия перелома:

о Ее формирование связано с импакцией костных трабекул

о Не распространяется на заднюю покровную пластинку тела позвонка

о Нередко оскольчатый характер перелома

• Деформация замыкательных пластинок и/или передней покровной пластинки тела позвонка:

о Угловая деформация или смещение (кортикальная ступенька)

• Переломы задних элементов отсутствуют

• Анатомия задней колонны позвоночника сохранена

• Во многих травматологических центрах на сегодняшний день при травме позвоночника рутинно назначается КТ, минуя рентгенологическое исследование

4. МРТ при компрессионном переломе позвонка с передней компрессией:

• Линия перелома характеризуется низкой интенсивностью сигнала во всех режимах исследования:

о В STIR режиме линия перелома может экранироваться участком отека костного мозга

о Морфология перелома соответствует таковой, описанной в КТ-исследовании

• Участки отека костного мозга в виде тяжей, окружающих линии перелома:

о Низкая или промежуточная интенсивность сигнала в Т1 -режиме

о Высокая интенсивность сигнала в Т2 и STIR режимах

• Гематома паравертебральных тканей, которая может напоминать опухолевое поражение

• Зоны перелома, отека костного мозга и паравертебральной гематомы усиливают сигнал при контрастировании гадолинием

5. Радиоизотопные исследования:

• Сцинтиграфия скелета:

о В острый период положительные результаты исследования во всех трех фазах

о Результаты не позволяют дифференцировать травму с инфекцией, опухолевым поражением, артропатией Шарко, дегенеративной нестабильностью

6. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Наиболее информативным методом диагностики, позволяющим дифференцировать компрессионные переломы с переломами Шанса и взрывными переломами является КТ

• Протокол исследования:

о Мультидетекторная КТ с тонкими взаимоперекрывающимися спиральными срезами

о Для диагностики связочных повреждений обязательны сагиттальные/фронтальные реконструкции изображений

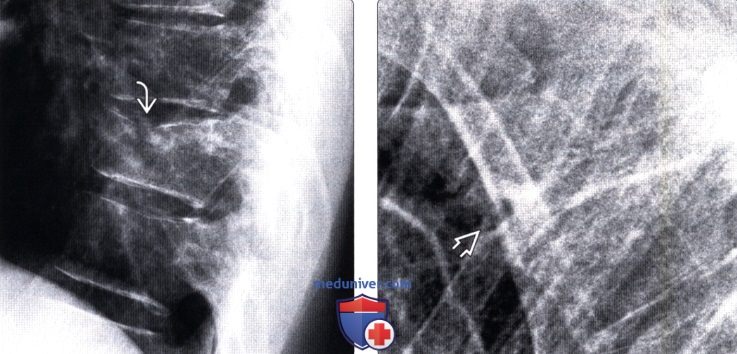

(Слева) Рентгенограмма в боковой проекции: угловая деформация верхней замыкательной пластинки Т10. Отмечается лишь минимальное снижение высоты переднего отдела тела позвонка.

(Справа) На рентгенограмме в боковой проекции определяется компрессионный перелом Т3. Переломы на этом уровне увидеть достаточно нелегко, однако при усилении кифоза их всегда следует подозревать.

в) Дифференциальная диагностика компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

1. Компрессионно-дистракционное повреждение (перелом Шанса):

• Передняя компрессия + дистракция средней и задней колонн

• Горизонтально ориентированная линия перелома задних элементов или

• Разрыв капсулы дугоотростчатых суставов и межостистых связок

• Для подтверждения связочного повреждения задней колонны показана МРТ

2. Взрывной перелом:

• Механизм травмы аналогичен компрессионным переломам (аксиальная нагрузка)

• Повреждение задней покровной пластинки тела позвонка

• ± смещение фрагментов в спинномозговой канал

• На грудном уровне встречается менее часто благодаря стабилизирующему эффекту реберного каркаса

3. Патологический перелом на фоне опухолевого поражения:

• Разрушение кортикальных стенок позвонка

• Разрушение костных трабекул поданным КТ, округлое мягкотканное объемное образование

• Ограниченный или диффузный отек костного мозга по данным МРТ

• Метастазы нередко поражают как тела, так и задние элементы позвонков

• Паравертебральный мягкотканный компонент может быть связан с гематомой (компрессионный перелом) или распространением опухоли

• Нередко можно наблюдать другие очаги опухолевого поражения, отдаленные от уровня перелома

• Диффузионное исследование в направлении фазы и в противоположном направлении характеризуются спорной информативностью в отношении дифференциальной диагностики

4. Грыжа Шморля:

• Округлое вдавление замыкательной пластинки позвонка

• Края вдавления обычно ровные

• Линия перелома может проходить непосредственное через грыжу

• На МР-томограммах может определяться отек костного мозга на фоне перелома или дискогенного происхождения

5. Болезнь Шейерманна:

• Клиновидная деформация > 5° тел трех смежных позвонков

• Грыжи Шморля

• Волнообразная деформация замыкательных пластинок

6. Физиологическая клиновидная деформация тел позвонков:

• Локализация – Т11, Т12 и/или L1

• Минимальное снижение высоты тела

• Обычно вовлечение обеих замыкательных пластинок

• Отсутствие фокальной угловой деформации Limbus vertebra

• Аномалия слияния кольцевого апофиза с телом позвонка

• Образование небольшой треугольной косточки у переднего угла тела позвонка

• Наличие кортикального края позволяет отличить эту патологию от свежего перелома

7. Старый сросшийся перелом:

• Отсутствие гематомы паравертебральных тканей, отека костного мозга по данным МРТ позволяет отличить свежий/несвежий перелом от старой деформации

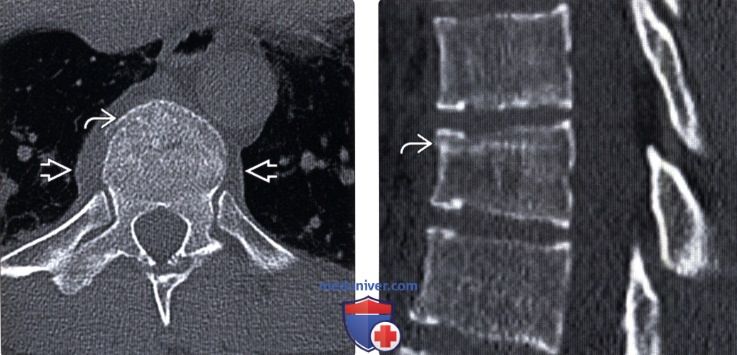

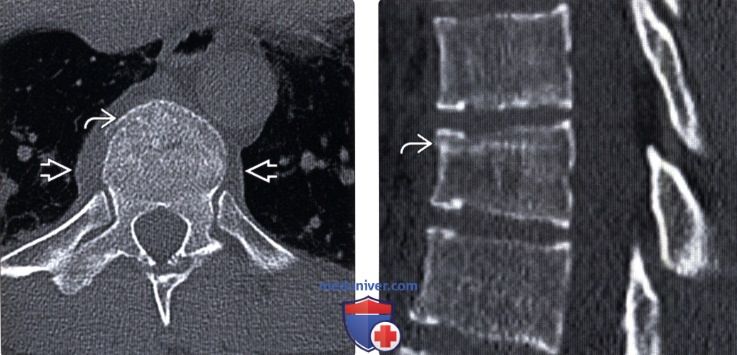

(Слева) КТ, аксиальный срез: компрессионный перелом в области переднего отдела тела позвонка. Дополнительным признаком перелома служит гематома паравертебральных тканей. Для дифференциальной диагностики компрессионных и взрывных переломов эффективны сагиттальные изображения.

(Справа) КТ, сагиттальный срез: компрессионный перелом тела позвонка с минимальным снижением высоты тела. Плотная полоса в толще тела позвонка представляет собой зону импакции трабекулярной кости.

г) Патология. Общие характеристики компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Этиология:

о Аксиальная нагрузка ± сгибательный компонент

о Благодаря наличию физиологического кифоза грудного отдела позвоночника аксиальная нагрузка перераспределяется в первую очередь на передние отделы тел позвонков, а не на задние

• Сочетанные повреждения:

о Другие переломы позвонков на смежных и отдаленных уровнях

о Переломы костей таза ± нижних конечностей

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Эпизод травмы и следующий за ним локальный болевой синдром в области позвоночника

о Внезапное развитие болевого синдрома при минимальной травме либо отсутствии таковой у пациентов старческого возраста

о Другие симптомы/признаки:

– Радикулопатия

– Кифотическая деформация

2. Демография:

• Эпидемиология:

о Наиболее распространенный тип переломов грудных позвонков при закрытых травмах

о Две отдельных категории пациентов: те, кто получил достаточно адекватную по силе травмы, и пациенты с переломами на фоне недостаточности костной ткани

о Пациенты молодого возраста: перелом обычно возникает вследствие падения с относительно значительной высоты

о Пациенты с остеопорозом: усталостные переломы

3. Течение заболевания и прогноз:

• У пациентов с нормальной костной плотностью хорошая консолидация перелома наступает и при консервативном лечении

• Увеличение риска преждевременного дегенеративного поражения межпозвонковых дисков у пациентов относительно молодого возраста

• У пациентов с остеопорозом возможно прогрессирование переломов с формированием стойкого болевого синдрома

• У пациентов с остеопорозом нередко отмечается прогрессирование кифотической деформации

• При развитии первого перелома на фоне остеопороза риск развития следующих переломов возрастает

• Неврологическая симптоматика может развиваться в отсроченном периоде

4. Лечение компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Консервативное лечение обычно достаточно эффективно

• При хроническом болевом синдроме, кифотической деформации показана вертебропластика и кифопластика:

о Влияние этих процедур на конечные исходы перелома неоднозначно

о Практические рекомендации Американской Академии Ортопедической хирургии (AAOS, 2011):

– Отказ от вертебропластики при остеопоротических компрессионных переломах у неврологически интактных пациентов:

Эта рекомендация является обязательной

• Назначение бисфосфонатов, кальцитонина позволяет уменьшить выраженность болевого синдрома и снизить риск развития остеопоротических переломов в будущем:

о Согласно рекомендациям AAOS, кальцитонин назначается на 4 недели:

– Другим вариантом лечения, направленным на предотвращение развития новых переломов, является назначение ибандроната и стронция ранелата

о Длительный прием бисфосфонатов увеличивает риск переломов бедра

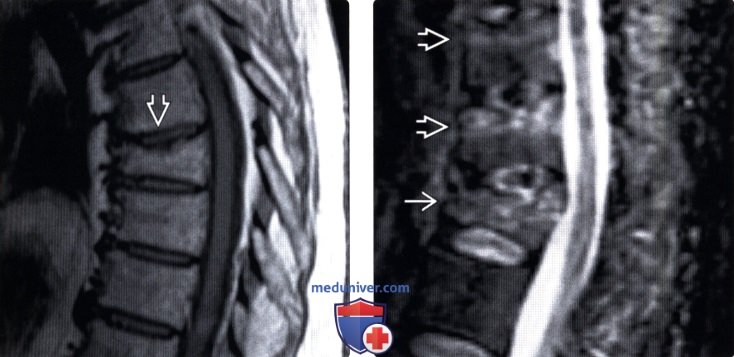

(Слева) На сагиттальном Т1-ВИ определяется чашеобразное вдавление верхней замыкательной пластинки позвонка у пациента с остеопорозом. Линия перелома, характеризующаяся низкой интенсивностью сигнала, расположена сразу же под замыкательной пластинкой. Пациенты с остеопорозом часто отмечают острое начало болевого синдрома после минимальной травмы либо вообще при отсутствии таковой.

(Справа) STIR МР-И: взрывной перелом Т12 и компрессионные переломы Т10 и Т11. При компрессионных переломах задняя покровная пластинка остается интактной.

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• У пациентов с компрессионными переломами на других уровнях нередко выявляются другие компрессионные, взрывные, переломы Шанса или повреждения вследствие сдвига

2. Советы по интерпретации изображений:

• Компрессионные переломы с повреждением нижней замыкательной пластинки при сохранении целостности верхней замыкательной пластинки наиболее вероятно связаны с патологическим характером перелома

• Расширение тени паравертебральных мягких тканей на рентгенограмме груди в прямой проекции нередко является первым рентгенологическим признаком перелома грудных позвонков

• Усиление грудного кифоза на рентгенограмме груди в боковой проекции часто является первым рентгенологическим признаком остеопоротических компрессионных переломов

• Если имеет место повреждение средней или задней колонн позвоночника, то перелом нельзя отнести к компрессионному

ж) Список использованной литературы:

1. Kroon F et al: Two-year results of a randomized placebo-controlled trial of vertebroplasty for acute osteoporotic vertebral fractures. J Bone Miner Res. 29(6): 1346-55, 2014

2. Rho YJ et al: Risk factors predicting the new symptomatic vertebral compression fractures after percutaneous vertebroplasty or kyphoplasty. Eur Spine J. 21 (5):905-11, 2012

3. Esses SI et al: The treatment of symptomatic osteoporotic spinal compression fractures. J Am Acad OrthopSurg. 19(3): 176-82, 2011

4. Klazen CAet al: Vertebroplasty versus conservative treatment in acute osteoporotic vertebral compression fractures (Vertos II): anopen-label randomised trial. Lancet. 376(9746): 1085-92, 2010

5. Capeci CM et al: Bilateral low-energy simultaneous or sequential femoral fractures in patients on long-term alendronate therapy. J Bone Joint Surg Am. 91(11):2556-61,2009

6. Kallmes DF et al: A randomized trial of vertebroplasty for osteoporotic spinal fractures. N Engl J Med. 361 (6):569-79, 2009

7. Folman Y et al: Late outcome of nonoperative management of thoracolumbar vertebral wedge fractures. J Orthop Trauma. 17(3): 190-2, 2003

8. Haba H et al: Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for detecting posterior ligamentous complex injury associated with thoracic and lumbar fractures. J Neurosurg. 99(1 Suppl):20-6, 2003

9. Hsu JM et al: Thoracolumbar fracture in blunt trauma patients: guidelines for diagnosis and imaging. Injury. 34(6):426-33, 2003

– Также рекомендуем “Рентгенограмма при компрессионном переломе позвонка с латеральной компрессией”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 4.8.2019

Источник