Рентген при переломе ключицы у ребенка

Перелом ключицы у детей – распространенная травма, которая занимает третье место по частоте после переломов плеча и предплечья. Обычно причиной становится падение на руку или сдавливание грудной клетки. Реже перелом возникает при ударе по ключице. У детей младшего возраста наблюдаются поднадкостничные переломы, у больных старшей и средней возрастных групп – полные переломы. Полный перелом сопровождается резкой болью, деформацией и отеком надплечья. При поднадкостничных переломах деформация надплечья отсутствует, боли незначительные. Диагноз выставляется на основании данных осмотра и результатов рентгенографии. Лечение обычно консервативное, используются различные фиксирующие повязки, при необходимости выполняется репозиция. Операция показана при неустранимом смещении отломков и угрозе развития осложнений.

Общие сведения

Перелом ключицы у детей составляет 7,4-14% от общего числа переломов. Может наблюдаться в любом возрасте, однако наибольшее количество случаев приходится на возраст 2-4 года. Обычно является изолированной травмой и возникает в быту либо во время спортивных занятий. Сочетание с переломами других костей и травмами мягких тканей наблюдается редко, как правило – при ДТП или падениях с высоты.

Неполные (поднадкостничные) переломы могут оставаться нераспознанными или поздно диагностироваться из-за скудной симптоматики. Переломы ключицы, как неполные, так и полные хорошо срастаются и не оставляют после себя функциональных расстройств.

Перелом ключицы у детей

Причины перелома ключицы в детском возрасте

У детей переломы ключицы чаще возникают вследствие непрямой травмы: сдавливания грудной клетки или падения на руку. Перелом обычно локализуется на границе между наружной и средней частями ключицы, поскольку в этом месте кость тоньше, а ее кривизна сильнее выражена.

Прямая травма (удар по надплечью) наблюдается достаточно редко. В подобных случаях перелом обычно возникает в наружной части ключицы.

Особенности перелома ключицы у детей

У больных младшего возраста чаще возникают надломы или поднадкостничные переломы. В травматологии такие повреждения называют переломами по типу «зеленой ветки», так как в подобном случае случается то же, что при попытке сломать молодую веточку дерева: внутренняя часть кости ломается, а наружная (надкостница) остается целой и удерживает сломанные концы, не позволяя им сдвигаться. Обычно такие переломы поперечные. В некоторых случаях удерживаемые надкостницей отломки могут немного смещаться под углом.

У детей старшего возраста наблюдаются полные переломы ключицы, которые могут быть поперечными, косыми или оскольчатыми. Степень смещения отломков может существенно варьироваться. Из-за веса конечности и действия мышц при смещении наблюдается типичная картина: центральный отломок смещается вверх и назад, а периферический – вниз и вперед.

Открытые переломы ключицы наблюдаются очень редко. Обычно они являются вторично открытыми, поскольку возникают вследствие перфорации кожи костным отломком.

Симптомы перелома ключицы у детей

При поднадкостничном переломе наблюдается небольшой или умеренный отек, иногда появляются кровоподтеки в месте травмы, однако болевой синдром обычно не выражен. Ребенок не жалуется, поэтому родители иногда принимают такую травму за обычный ушиб и обращаются к травматологу только спустя 1-2 недели, когда на месте перелома формируется заметная костная мозоль, которая выглядит, как плотная припухлость.

При полном переломе возникает резкая боль, появляется отек, более выраженный при смещении отломков. Надплечье на стороне перелома выглядит укороченным. Пациент принимает характерное вынужденное положение: наклоняет туловище в поврежденную сторону, придерживая больную руку и прижимая ее к нижней части груди или животу.

Лопатка на стороне перелома «отвисает», ее края становятся более заметными. Верхняя конечность разворачивается кнутри и смещается кпереди. При пальпации прощупываются концы отломков, пальпация болезненна, иногда отмечается крепитация. Движения ограничены. Максимальная болезненность наблюдается при попытке поднять руку вверх через сторону.

Осложнения

При выраженном смещении отломков возможно повреждение подключичной артерии, подключичной вены, ветвей плечевого нервного сплетения, плевры и верхушки легкого.

При повреждении сосудов наблюдаются симптомы внутренней кровопотери: бледность кожи, слабость, холодный пот. При повреждении ветвей плечевого сплетения возникают неврологические нарушения. Повреждение легкого и плевры сопровождается дыхательными расстройствами.

Во всех перечисленных случаях необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

Диагностика

Лечение перелома ключицы у детей

На догоспитальном этапе следует дать ребенку обезболивающее и обеспечить руке покой, согнув ее в локте и подвесив на косыночную повязку. Можно также прибинтовать руку к туловищу. Если перелом открытый, следует наложить на рану стерильную повязку.

Нельзя предпринимать самостоятельные попытки вправления отломков – такие действия могут вызвать повреждение кожи, сосудов и нервов. Больного нужно транспортировать строго в сидячем положении.

Лечением переломов ключицы занимается детский травматолог. Лечение обычно проводится амбулаторно. Показанием для госпитализации в травм. отделение является значительное смещение отломков, открытый перелом, повреждение или угроза повреждения легкого и сосудисто-нервного пучка и угроза перфорации кожи.

При поднадкостничных переломах и полных переломах с небольшим смещением накладываются кольца Дельбе либо повязка Дезо.

При переломах со смещением производится репозиция. У маленьких детей манипуляцию выполняют под общим наркозом. У пациентов старшего возраста может применяться местное обезболивание. Для того, чтобы устранить смещение по длине, оба надплечья сильно отводят кзади и кверху. Для репозиции переломов с угловым смещением и поперечных переломов используют специальные пальцевые приемы (врач особым образом надавливает пальцами на отломки). После вправления накладывается специальная фиксирующая повязка. Вид повязки выбирается с учетом особенностей смещения.

Сроки иммобилизации определяются видом перелома и возрастом больного и обычно составляют 2-3 недели.

Оперативное лечение требуется очень редко. Показанием к операции является открытый перелом, повреждение сосудов, нервов, плевры и легкого, угроза повреждения перечисленных анатомических образований или угроза перфорации кожи, а также значительное смещение отломков, которое невозможно устранить в ходе репозиции.

Хирургическое вмешательство выполняется под общим наркозом. Если перелом локализован в средней части ключицы, возможен остеосинтез ключицы штифтом или спицами. Используют также специальные S-образные пластины и обычные реконструктивные пластины. При повреждениях акромиального конца ключицы обычно проводится остеосинтез ключицы пластиной с блокирующими винтами либо крючкообразной пластиной.

После операции руку подвешивают на косыночную повязку. Швы снимают на 7-10 день. В восстановительном периоде назначают ЛФК, массаж, электрофорез и магнитотерапию.

Прогноз благоприятный. Движения сохраняются в полном объеме. При адекватной репозиции отломков нормальная конфигурация ключицы восстанавливается в течение нескольких месяцев.

Источник

Рентгенограмма, КТ, МРТ при переломе ключицы

а) Определение:

• Переломы ключицы со смещением и без смещения

б) Визуализация:

1. Общая характеристика:

• Лучший диагностический критерий:

о Прямая линия перелома, обычно в средней трети о Смещение латерального отломка кпереди и книзу

• Степень:

о Отличается от перелома кортикального слоя без смещения и со смещением и/или оскольчатого перелома

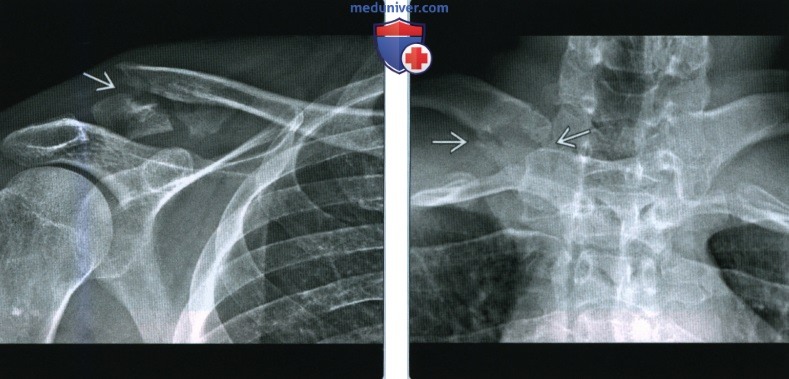

(Слева) На передне-задней рентгенограмме определяется перелом латеральной трети ключицы. При данном II типе перелома латеральной трети ключицы медиальный конец ключицы отделяется от клювовидно-ключевых связок и поэтому поднимается. Такие переломы имеют более высокий риск несрастания, чем перелом латерального конца ключицы I типа или переломы средней трети без смещения.

(Слева) На передне-задней рентгенограмме определяется перелом латеральной трети ключицы. При данном II типе перелома латеральной трети ключицы медиальный конец ключицы отделяется от клювовидно-ключевых связок и поэтому поднимается. Такие переломы имеют более высокий риск несрастания, чем перелом латерального конца ключицы I типа или переломы средней трети без смещения.

(Справа) На передне-задней рентгенограмме с головным наклоном виден перелом средней трети ключицы. Такие переломы составляют только 5% от переломов ключицы и часто вследствие тяжелой травмы латеральной области плечевого сустава.

2. Рентгенография при переломе ключицы:

• Прямая светлая линия перелома ± смещение

3. КТ при переломе ключицы:

• Может быть полезна при обнаружении внутрисуставного поражения и перелома медиального конца без смещения

4. МРТ при переломе ключицы:

• Т2 ВИ:

о Оценивают повреждение связок акромиально-ключичного (АК) или грудино-ключичного (ГК) суставов или клювовидно-ключичных (КК) связок

5. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о Рентгенография: передне-задние проекции с передне-задним и 45 ° головным наклоном

(Слева) На передне-задней (ПЗ) рентгенограмме определяется оскольчатый перелом средней трети ключицы, встречающийся в 80% переломов ключицы. Переломы со смещением, как в этом случае, имеют риск несрастания.

(Слева) На передне-задней (ПЗ) рентгенограмме определяется оскольчатый перелом средней трети ключицы, встречающийся в 80% переломов ключицы. Переломы со смещением, как в этом случае, имеют риск несрастания.

(Справа) На передне-задней рентгенограмме с головным наклоном определятся перелом латеральной трети ключицы. При данном I типе перелома латеральной трети его линия проходит между связками, при этом коническая клювовидно-ключичная связка остается интактной. Следовательно, медиальный конец ключицы стабилен и хорошо срастется.

в) Дифференциальная диагностика перелома ключицы:

1. Клинические данные:

• Вывих акромиального конца ключицы: боль и точечная болезненность над акромиально-ключичным сочленением, после прямой травмы в область плечевого сустава

• Вывих грудино-ключичного сочленения: боль над грудино-ключичным суставом ± деформация

2. Рентгенография:

• Врожденный псевдоартроз ключицы:

• Посттравматический остеолиз дистального конца ключицы:

о Дистальная поверхность ключицы

о Повторяющаяся стресс травма у штангистов или после небольшой травмы акромиально-ключичного сустава

• Рентгенологическое просветление от питающего сосуда или надключичного нерва

г) Патология:

1. Общая характеристика:

• Этиология:

о Прямое падение на плечевой сустав (наиболее часто), прямой удар по ключице или падение на вытянутую руку

• Сопутствующая патология:

о Переломы ребер

о Пневмоторакс или гемоторакс

о Разрывы акромиально-ключичного или грудино-ключичного сочленения

о Травма подключичного сосуда или плечевого сплетения

2. Стадирование, градации и классификация перелома ключицы:

• Классификация Аллмана:

о 1 группа: средняя треть (80%)

о 2 группа: дистальная треть (15%)

о 3 группа: медиальная треть (5%)

• Классификация Ниера дистальных переломов ключицы:

о I тип: между акромиально-ключичным суставом и прикреплением клювовидно-ключичной связки, минимальное смещение и интактные связки

о II тип: нестабильная медиальная ключица

– IIА: медиально к клювовидно-ключичным связкам

– IIВ: латерально к разорванным клювовидно-клювовидным связкам или между разорванной конической и интактный трапециевидными частями клювовидно-ключичной связки

о III тип: на суставной поверхности акромиально-ключичного сустава

• Смещение:

о Без смещения: <1 ширины диафиза

о Со смещением: >1 ширины диафиза, частота несрастания 5%

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Боль, отек и пальпируемая деформация

2. Демография:

• Эпидемиология:

о Часто: 5% всех переломов

о 50% встречается у детей в возрасте 10 лет о М:Ж = 2:1

3. Течение и прогноз:

• Большинство переломов легко срастаются

• Несрастание встречается редко (1-4% случаев): более вероятно, встречается при нестабильном дистальном конце ключицы или плохо иммобилизованном переломе

• Посттравматический остеоартрит встречается часто при III типе переломов дистального конца ключицы

4. Лечение:

• Консервативное: защищенная иммобилизация

• Хирургическое: открытая репозиция с внутренней фиксацией пластиной/шурупом или интрамедуллярным стержнем/установка стержня:

о Показания: болезненное несрастание или неприемлемая косметическая деформация

• Осложнения: нервно-сосудистые симптомы при сдавливании подключичных сосудов или плечевого сплетения; неправильное срастание с укорочением может вызвать выраженную внешнюю деформацию

е) Диагностическая памятка. Следует учесть:

• Ассоциированные травмы, особенно, травмы с большим давлением

• Травму грудино-ключичного сустава

• Повреждение нерва или сосуда

ж) Список использованной литературы:

1. Bishop JY et al: Intra- and interobserver agreement in the classification and treatment of distal third clavicle fractures. Am J Sports Med. 43(4):979-84, 2015

2. George DM et al: The long-term outcome of displaced mid-third clavicle fractures on scapular and shoulder : variations between imte surgery, delayed surgery, and nonsurgical management. J Shoulder Elbow Surg. 24(5):669-76, 2014

3. Jones GL et al: Intraobserver and interobserver agreement in the classification and treatment of midshaft clavicle fractures. Am J Sports Med. 42(5): 1176-81, 2014

4. Jeyaseelan L et al: latropathic brachial plexus injury: a complication of delayed fixation of clavicle fractures. Bone Joint J. 95-B(1):106-10, 2013

– Также рекомендуем “Признаки травмы акромиально-ключичного сустава”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 24.9.2020

Источник

17.02.2021

17.02.2021

Лечебная тактика при переломах ключицы у детей

Одной из наиболее частых травм детского возраста являются переломы ключицы, которые составляют до 14 % всех костных повреждений.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее частых травм детского возраста являются переломы ключицы, которые составляют до 14% всех костных повреждений[1-6]. Тенденции к снижению числа случаев этой патологии в общей структуре травматизма на настоящем этапе не наблюдается [7]. Взрослые пациенты с переломами диафиза ключицы подвергаются хирургическому лечению в абсолютном большинстве случаев [8]. У детей, в отличие от взрослого контингента, более развита надкостница, имеется надежное кровоснабжение и больший заживляющий потенциал [5]. В большинстве случаев консервативное лечение закрытых переломов ключицы у детей весьма успешно и не сопровождается осложнениями [2, 3].

Несмотря на обилие средств и конструкций, предложенных для лечения переломов ключицы, вопрос о предпочтительном способе фиксации данных переломов является нерешенным [9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В травматолого-ортопедическое отделение ДГКБ No 9 в период с 2011 по 2018 год обращалось 1800 детей с переломами ключицы, большинство из которых лечились консервативно, а 94 (5,2%) ребенка были госпитализированы для оперативного лечения. Распределение по возрасту было следующее: дети от 6 месяцев до 2лет- 321(17,9%); от 2 до 7 лет – 586 (32,5%); от 7 до 14 лет- 542(30,1%); от 14 до 17лет- 351(19,5%). Мальчики в значительной степени преобладали над девочками: 1174(65,2 %) и 626 (34,8%) соответственно. По характеру травмы в абсолютном большинстве случаев переломы были закрытыми – 1788(99,3%). Открытые переломы относились к редким случаям и встретились у 12 (0,7%) пациентов, 8(0,4%) из которых лечились с первично открытыми переломами, при этом необходимо отметить, что смещения отломков ключицы не наблюдалось, а рана получена вследствие удара тяжелым предметом в область ключицы. Эти дети, в основном, лечились амбулаторно, и лишь 4 (0,3%) ребенка лечились оперативно с вторично открытыми переломами ключицы.

В зависимости от возраста и типа смещения дети получали разное консервативное лечение. Так, у детей до 2 лет вне зависимости от наличия и вида смещения отломков была применена фиксация верхнего плечевого пояса повязкой типа Дезо в течение 2-3 недель, которая у всех детей завершилась отличными результатами. В группе детей от 3 до 17 лет при переломах ключицы со смещением применяли фиксацию верхнего плечевого пояса 8-образной ватно-марлевой повязкой, плотно сшитой между лопаток пациента в положении разведения плеч (рис. 1). При переломах ключицы без смещения отломков у детей старше 10 лет использовали для фиксации косыночную повязку. Гипсовая иммобилизация при переломах ключиц в практике нашей клиники не используется. Все исследования проводились с учетом требований.

Все госпитализированные дети с закрытыми переломами ключицы оперировались в отсроченном порядке после полного клинического обследования на 2-3 день.

Основным показанием для госпитализации служило смещение отломков по длине на 2 см и более. Также показания к оперативному лечению выставлены при угрозе перфорации кожи, оскольчатых переломах, при которых осколок располагался перпендикулярно оси ключицы и являлся потенциальной угрозой повреждения сосудисто-нервного пучка.

Переломов ключицы, осложненных повреждением подключичных сосудов, травмой плечевого сплетения либо несращением отломков, в нашей практике не наблюдалось.

Локализация переломов ключицы, при которых требовались оперативные вмешательства, была различной, но в подавляющем большинстве случаев в средней трети диафиза – 58 (61,7%), реже встречались переломы акромиального – 27 (28,7%) и грудинного- 9(9,5%) – концов ключицы. Открытый остеосинтез выполнен 94 детям, интраоперационная фиксация перелома чаще всего выполнялась спицей Киршнера- 74(78,7%) ребенка, стержень TEN использован у 13(13,8%) детей, реже всего применялась фиксация пластиной – 7 (7,4 %) детей.

Для сравнительной оценки результатов лечения различными методами были сформированы 2 группы (основная и сравнительная) по 20 травмированных детей в каждой.

Определены критерии включения пациентов в исследование: 1) возраст от 14 до 17 лет; 2)закрытый неосложненный перелом средней трети ключицы со смещением отломков по длине на 2 см и более. В основной группе дети пролечены путем оперативного вмешательства по относительным показаниям, таким как значительное смещение отломков по длине, оскольчатые переломы и повышенная функциональная потребность (профессиональные спортсмены). Операция заключалась в продольном доступе к перелому длинной до 8 см, выделению костных отломков и дальнейшему ретро-антеградному остеосинтезу ключицы спицей Киршнера диаметром 2,0 мм либо стержнем TEN диаметром от 2,0 до 3,0 мм на усмотрение лечащего врача.

В группе сравнения пациенты лечились консервативным способом, который заключался в закрытой репозиции отломков под местной анестезией (введение 2% раствора лидокаина в гематому), в максимальном разведении плечевого пояса и дальнейшей его фиксации 8-образной повязкой, стабильность которой достигнута за счет плотного сшивания по дорсальной поверхности.

Результаты оценивали по клиническим показателям:

1)измеряли длину ключиц с больной и здоровой стороны;

2)срок восстановления активных движений, а также объём движений конечности через 3 месяца после оперативного лечения.

При статистической обработке данных использовались базовые статистические программы Microsoft Excel 2017, istica 6,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Функциональный результат – ведущий признак эффективности лечения, оценка которого в ближайшие и отдаленные сроки после лечения показала, что функция верхней конечности на стороне травмы восстанавливается в полном объеме у всех пациентов в группах консервативного и оперативного лечения. Объем начальных активных движений (движения в плечевом суставе без поднятия руки выше уровня ключицы) у детей основной группы восстанавливался на 4-5 послеоперационные сутки, тогда как у пациентов группы сравнения начальные активные движения восстанавливались к 6-7 суткам, однако полный и безболезненный объем активных движений в области плечевого пояса восстанавливался на 12-14 и 15-16 сутки соответственно. При оценке длины здоровой и больной ключиц в обеих группах получены результаты, представленные в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, у детей основной группы, пролеченных оперативно, укорочения консолидированной ключицы не наблюдалось, а в нескольких случаях было выявлено удлинение последней не более чем на 1 см. У пациентов группы сравнения отмечалось укорочение сломанной ключицы в 9 случаях, не более чем на 1,3см, однако средняя разница длиныздоровой и сломанной ключицы у пациентов группы сравнения составила 0,3 см.

Клинический пример, пациент А., 15 лет. Падение с велосипеда на левый бок. Перелом левой ключицы в средней трети со смещением отломков по ширине и длине на 2,5 см (рис. 2)

Подростку была выполнена закрытая репозиция отломков под местной анестезией 2 % раствором лидокаина с фиксацией 8-образной ватно-марлевой повязкой, прошитой по дорсальной поверхности. На контрольных рентгенограммах смещение по длине уменьшено до 1 см (рис. 3).

Спустя 3 месяца после перелома отмечается полное восстановление функции конечности, длина сломанной ключицы равна длине здоровой, косметических деформаций не определяется (рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ

При оперативном лечении переломов ключицы полностью восстанавливается длина плечевого пояса, а также функциональная способность верхней конечности. В случае незначительного укорочения ключицы при консервативном лечении в плечевом поясе не возникает значимых функциональных нарушений.

При оперативном лечении переломов ключицы полностью восстанавливается ее анатомическая форма, чего не отмечается у 40 % травмированных детей при консервативном лечении за счет незначительных ее укорочений, однако этот результат противопоставим анестезиологическим и инфекционным рискам, сопровождающим открытую операцию, косметическим рискам в связи с наличием рубца в зоне операции. По нашим наблюдениям, абсолютным показанием для оперативного лечения является открытый перелом, повреждение сосудисто-нервного пучка и несращение перелома. Относительным показанием к оперативному лечению могут служить оскольчатые переломы у пациентов, требующих наиболее скорейшего восстановления активных движений по роду профессиональной деятельности.

Выбор метода операции определяется непосредственно лечащим врачом в период предоперационного планирования и зависит от локализации и типа перелома, от социального и психоневрологического статуса пациента.

Степень смещения по длине и ширине, а также величина угла смещения не могут являться абсолютным показанием для оперативного лечения ребенка, так как возможно эффективно использовать закрытую репозицию отломков с удержанием последних в удовлетворительном положении при помощи 8-образной повязки. Результаты нашего

исследования согласуются с данными отечественной и зарубежной литературы в том, что в большинстве случаев переломы ключицы могут лечиться консервативно с хорошим и отличным результатом [5, 6]. Однако наш материал не согласуется с точкой зрения широкого применения оперативного лечения в работах отечественных авторов [1, 2, 4].

Результаты представленного исследования не исключают возможность оперативного лечения закрытых переломов ключицы при относительных показаниях, по профессиональной необходимости, например, у профессиональных спортсменов.

ВЫВОДЫ

1. Оперативное лечение переломов ключицы у детей не имеет явных преимуществ перед консервативным при относительных показаниях к операции.

2. Показания к оперативному вмешательству при переломе ключицы у детей необходимо обосновывать как абсолютные, либо они должны определяться требованием пациента, который должен быть проинформирован обо всех рисках остеосинтеза.

3. Восьмиобразная ватно-марлевая повязка при переломе ключицы является методом стабильной фиксации при любой величине смещения отломков, эффективность которого достигает 100 %.

ЛИТЕРАТУРА

1.Зорин В.И., Жила Н.Г., Петров Г.Г. Антропометрическая характеристика плечевого пояса при переломах ключицы у детей // Дальневосточный медицинский журнал. 2008. No 4. С. 59-61.

2.Метод лечения переломов ключицы у детей с помощью устройства для репозиции и фиксации / А.В. Ислентьев, В.Д. Шапарь, Н.С. Стрелков, М.С. Каменских // Ортопедия, травматология и протезирование. 2012. No 1. С. 86-87.

3.Алкалаев С.Б., Копысова В.А., Фомичев М.В. Методы лечения переломов ключицы // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. 2008. Т. 6, No 3-1. С. 127-136.

4.Зорин В.И., Жила Н.Г. Особенности оперативного лечения повреждений и пороков развития ключицы у детей. Хабаровск : ДГМУ, 2012. 216 с.

5.Complex clavicle fractures in children: Kids are not little adults / H. Stepanyan, W. Hennrikus, D. Flynn, D. Gendelberg // Trauma. – 2019. – Т.21.- No1. – С. 35-39. DOI: 10.1177/1460408617724815

6.Современный подход к спицевой фиксации при переломах ключицы у детей / Н.Г. Жила, П.Б. Комаров, К.М. Комаров Д.А. Хрулев, Д.В.Ананьев // Актуальные вопросы охраны здоровья детей : [сб. материалов] Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летнему юбилею д-ра мед. наук, проф. Б.К. Дженалаева. 2018. Т. 3.

7.Дюшеналиев Б.Б., Мамытов Э.Б., Акимбаев М. А. Остеосинтез стягивающими устройствами при переломах ключицы // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2017. Т. 17, No 3. С. 18-19.

8.Случай успешного удаления спицы, мигрировавшей в плевральную полость после остеосинтеза ключицы / Д.Б. Туляганов, Р.Г. Порсахонов, Х.Т. Нишонов, Р.Т. Нахавлбоев, Ж.А. Маматкулов, Б.М. Абдурахмонов // Вестник экстренной медицины. 2019. Т. 12., No 2. С. 97-99.

9.Современное состояние вопроса лечения пациентов с переломами ключицы / А.В. Ислентьев, В.Д. Шапарь, Н.С. Стрелков, М.С. Каменских // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2012. Т. 5, No 2. С. 492-496

Сведения об авторах:

1.Гордиенко Иван Иванович, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия, МАУ «ДГКБ No 9», г. Екатеринбург, Россия

2.Сакович Анна Валентиновна, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия,МАУ «ДГКБ No 9», г. Екатеринбург, Россия

3.Цап Наталья Александровна, д. м. н., профессор, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия, МАУ «ДГКБ No 9», г. Екатеринбург, Россия

4.Марфицын Алексей Владимирович, к. м. н., МАУ «ДГКБ No 9», г. Екатеринбург, Россия

5.Кутепов Сергей Михайлович, д. м. н., профессор, чл.-корр. РАН, ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия

Теги: ключица

234567 Начало активности (дата): 17.02.2021 20:54:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: ключица, перелом, дети, консервативное лечение, оперативное лечение, спица Киршнера, стержень TEN, пластина

12354567899

Источник