Рентген детского перелома

Рентгенограмма при переломе у ребенка начинающего ходить

а) Определения:

• Перелом нижней конечности или стрессовый перелом у маленьких детей, обычно, когда они начинают ходить

• Провоцирующее событие может быть известно или нет

б) Визуализация:

1. Общая характеристика:

• Основные диагностические критерии:

о Спиральный перелом дистального диафиза большеберцовой кости у детей соответствующего возраста

о Пучок склероза в заднем отделе стопы или в предплюсне

• Локализация:

о Большеберцовая кость: дистальный диафиз > проксимальный диафиз

о Бедренная кость: диафиз или метафиз

о Малоберцовая кость: дистальный диаметафиз

о Таранная кость: шейка и тело

о Пяточная кость

о Кубовидная кость: возле пяточно-кубовидного сустава

о Кость предплюсны

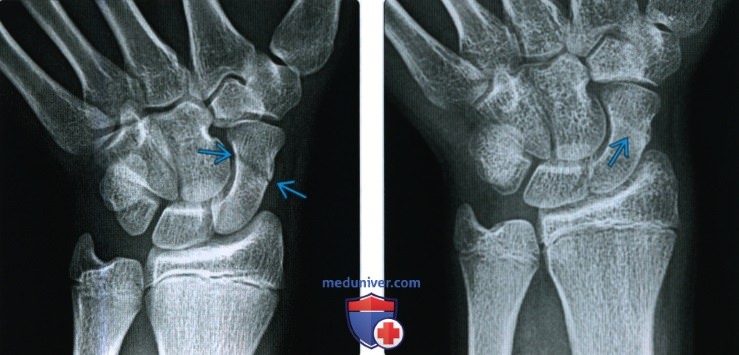

(Слева) При рентгенографии в передне-задней проекции определяется типичный спиральный перелом дистального диафиза большеберцовой кости у ребенка, только начинающего ходить, с отсутствием смещения. Ребенок внезапно перестал опираться на конечность.

(Справа) Рентгенография в боковой (левое изображение) и передне-задней проекциях у трехлетнего ребенка, с чрезмерным усилием извлеченного из ExerSaucer (детский развивающий центр, игрушка). В боковой проекции четко определяется спиральный перелом дистальной большеберцовой кости. В передне-задней проекции признаки перелома отсутствуют; детям рентгенография выполняется только в одной проекции.

2. Рентгенография при переломе у ребенка начинающего ходить:

• Данные могутт быть нормальными вплоть до 7-10 дней после начала симптомов при отсутствии травмы

• Искривление с отсутствием отдельной линии перелома может возникнуть в большеберцовой или малоберцовой кости

• Специфичные места:

о Большеберцовая кость:

– 1 тип: спиральный перелом дистального диафиза с отсутствием смещения, иногда лучше визуализируется на косых проекциях

– 2 тип: выпячивание проксимального переднего кортикального слоя, поперечный перелом заднего кортикального слоя

• Бедренная кость: возникает в раннем возрасте в большеберцовой кости и заднем своде стопы:

о Малоберцовая кость: выпячивание или искривление дистального диафиза

о Таранная кость: пучок склероза вдоль короткой оси шейки

о Пяточная кость:

– Вертикальный: фиброзная линия перелома параллельно апофизу пяточной кости

– Горизонтальный: пучок склероза параллельно подошвенному кортикальному слою

о Кубовидная кость: пучок склероза параллельно пяточно-кубовидному суставу

о Кость предплюсны: выпячивающийся перелом основания(й), в частности, первой кости

3. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о Рентгенография для начальной оцени и наблюдения

о МРТ или сцинтиграфия костей при сомнительных данных рентгенографии или сильном клиническом подозрении

• Советы по протоколу исследования:

о Включение косых проекций в протокол рентгенографии при высоком подозрении

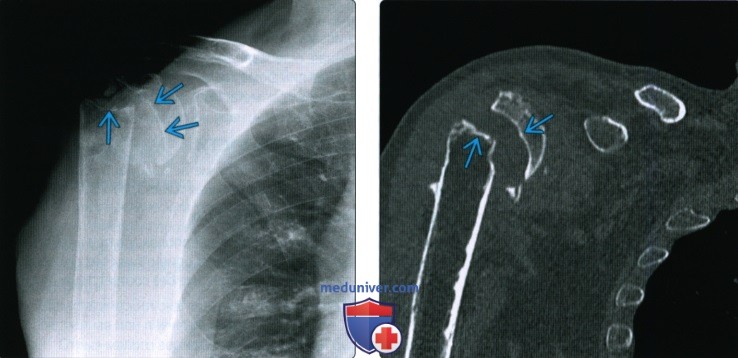

(Слева) При рентгенографии в боковой проекции заднего свода стопы, у ребенка, который начал жаловаться на боль в стопе 14 дней назад, определяется пучок склероза параллельно плоскости заднего апофиза. Это типичный вертикальный пяточный стрессовый перелом.

(Справа) На сцинтиграфии в боковой проекции у этого же пациента определяется очаговое асимметричное накопление радиометки в заднем отделе пяточной кости, соответствующее месту перелома. Сцинтиграфия кости положительная на протяжении недели или более, перед тем как перелом становится четко виден при рентгенографии.

в) Дифференциальная диагностика перелома у ребенка начинающего ходить:

1. Насилие над детьми:

• Признаки могут имитировать перелом у ребенка, только начавшего ходить

• Высокая степень подозрения в отношении детей, которые еще не начали ходить

2. Остеомиелит:

• Наиболее распространен <5 лет

• Изменения в лабораторных данных

3. Остеоидная остеома:

• Очаговое утолщение кортикального слоя с округлым светлым центральным патологическим очагом

4. Лейкемия или метастазы нейробластомы:

• Горизонтальная светлая линия(и) в метафизе

• Обычно шире и менее четкая, чем при переломе, отсутствие склероза, как при стрессовом переломе

5. Септический артрит:

• Возрастной пик: младенчество

г) Патология. Общая характеристика:

• Этиология:

о По мере того как дети учатся ходить, нижняя конечность подвергается новым осевым нагрузкам

о Грубые механические воздействия:

– Частые падения

– Компонент кручения

о Прыжки с высоты

• Первоначально возникают дистальные переломы большеберцовой кости; в дальнейшем происходит распространение на всю большеберцовую кость, затем возможно повреждение любой уязвимой части нижней конечности

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Ребенок, начинающий ходить, отказывающийся ходить/на-гружать поврежденную конечность

о Болезненность при прямой пальпации

2. Демография:

• Возраст:

о От 9 месяцев до 5 лет

о Пик: 1-3 года

3. Течение и прогноз:

• Быстрое заживление при отсутствии деформации

• Переломы обычно стабильные

4. Лечение:

• Обычно консервативное: шинирование, наложение гипса, ортопедический ботинок

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Насилие над детьми: любой перелом нижней конечности у ребенка, который еще не начал ходить:

о Оценка переломов метафизарного угла

• Сравнение с непораженной конечностью при слабовыраженном искривлении

2. Рекомендации по отчетности:

• При подозрении на насилие над детьми необходимо срочно сообщить об этом лечащему врачу

ж) Список использованной литературы:

1. Milla SS et al: ACR Appropriateness Criteria® limping child – ages 0 to 5 years. J Am Coll Radiol. 9(8):545-53, 2012

2. John SD et al: Expanding the concept of the toddler’s fracture. Radiographics. 17(2):367-76, 1997

– Также рекомендуем “Признаки костно-хрящевой травмы коленного сустава”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.10.2020

Источник

Перелом лучевой кости у детей – это нарушение целостности нижней, реже средней или верхней трети одной из двух костей предплечья, расположенной со стороны большого пальца. Сопровождается болью, отеком, ограничением движений. Деформация и патологическая подвижность присутствуют не всегда, клиническая картина может быть сглаженной, напоминать ушиб. Диагноз выставляется на основании анамнеза, данных внешнего осмотра, результатов рентгенографии, УЗИ. В сомнительных случаях назначаются КТ, МРТ. Лечение чаще консервативное: репозиция, фиксация гипсовой повязкой. При невозможности вправления или удержания отломков производятся операции.

Общие сведения

Перелом лучевой кости у детей – один из самых распространенных переломов детского возраста. Встречаемость травматических поражений предплечья (включая повреждения локтевой кости и обеих костей), по различным данным, составляет от 25 до 53% от общего количества травм костей конечностей. Мальчики страдают чаще девочек. При своевременном обращении травмы хорошо поддаются лечению, функция конечности полностью восстанавливается. В неблагоприятном исходе возможны остаточные деформации, ограничения движений.

Перелом лучевой кости у детей

Причины

У маленьких детей основной причиной являются бытовые травмы. Дети среднего и старшего возраста чаще травмируются на улице – падают на руку во время подвижных игр, бега, катания на велосипеде, обычных или роликовых коньках. В отдельных случаях причиной становятся автодорожные происшествия, падения с высоты, драки между детьми, семейное насилие. Уровень перелома луча определяется характером травматического воздействия:

- Нижняя треть. Основная причина – падение с упором на ладонь, реже на тыльную поверхность кисти, иногда травма провоцируется ударом по дорсальной поверхности запястья.

- Средняя треть. Кость ломается при ударе по лучевой стороне предплечья.

- Верхняя треть. В качестве причины рассматривают падение на вытянутую и слегка отведенную руку.

Патогенез

Нарушение целостности кости происходит в случае, когда сила воздействия превышает ее прочностные характеристики. В классическом варианте кость ломается полностью. У детей, наряду с классическими переломами, возможны травмы, при которых кость повреждается, но надкостница остается целой. Еще одной разновидностью детского перелома является эпифизеолиз – нарушение целостности хряща в ростковой зоне. Эпифизеолиз может наблюдаться только вблизи от суставных концов кости, рядом с запястьем либо локтевым суставом.

Классификация

С учетом уровня и типа травмы у детей можно выделить следующие повреждения лучевой кости:

- В нижней трети: перелом луча в типичном месте, поднадкостничный перелом, эпифизеолиз, остеоэпифизеолиз (повреждение ростковой зоны с переходом на кость). Наиболее распространенная разновидность травм.

- В средней трети: обычный и поднадкостничный перелом. Встречается редко, что обусловлено неудобством нанесения удара по этой зоне, рефлекторным защитным сгибанием предплечья при драках и несчастных случаях.

- В верхней трети: остеоэпизифеолиз, эпифизеолиз головки, перелом шейки луча. Составляет 20-50% от общего числа переломов луча, нередко сочетается с вывихом, повреждениями других структур локтевого сустава.

Перелом Галеацци может возникать в нижней либо средней трети сегмента, характеризуется нарушением целостности луча в сочетании с вывихом головки локтевой кости в области запястья. Все переломы могут быть закрытыми или открытыми, сопровождаться либо не сопровождаться смещением костных фрагментов.

Симптомы

Переломы нижней трети лучевой кости

Чаще всего у детей наблюдается эпифизеолиз лучевой кости – поражение зоны роста, располагающейся непосредственно рядом с суставом. Возможны изолированные повреждения, сочетание с эпифизеолизом локтевой кости, отрывом шиловидного отростка. Клинические проявления зачастую сглажены. Ребенок жалуется на незначительную или умеренную болезненность, при осмотре обнаруживается локальная припухлость со стороны 1 пальца.

При сочетании с другими травмами дистального отдела предплечья отечность распространяется на весь сустав. Из-за неяркой симптоматики родители нередко рассматривают травму, как ушиб, обращаются к специалистам через несколько дней, когда становится понятно, что проявления слишком стабильные, не уменьшаются с течением времени. При выраженном смещении признаки соответствуют перелому, наблюдаются резкий болевой синдром, деформация, прогрессирующая разлитая отечность.

Поднадкостничные переломы луча располагаются чуть выше эпифизеолизов – по линии метафиза. Симптоматика скудная, боли незначительные, отечность умеренная. Важным признаком, позволяющим отличить перелом от ушиба, является болезненность при осевой нагрузке. При достаточном угловом смещении определяется видимая деформация. Обычные переломы чаще наблюдаются у детей старшего возраста. Проявления аналогичны переломам у взрослых.

Повреждение Галеацци

Ребенка одновременно беспокоит боль в средней либо нижней трети предплечья и болезненность в лучезапястном суставе со стороны мизинца. В обоих местах выявляются кровоизлияния, отек мягких тканей, деформации. Нарастающая отечность обуславливает высокую вероятность развития осложнений.

Диафизарные переломы лучевой кости

Клиническая картина неяркая. Присутствуют жалобы на боль, усиливающуюся при движениях, особенно вращении кисти. При поднадкостничных повреждениях может быть заметна угловая деформация, при полных переломах в зоне травмы может прощупываться «ступенька». Патологическая подвижность и костный хруст обнаруживаются крайне редко, поскольку костные фрагменты удерживаются в фиксированном положении за счет межкостной мембраны и неповрежденной локтевой кости.

Переломы шейки и головки лучевой кости

Возможны поражения на всем протяжении от головки до шейки, но в клинической практике преобладают переломы на границе этих анатомических образований. Из-за внутрисуставного расположения клиника выражена достаточно ярко. Дети жалуются на боль в суставе, преимущественно в зоне локтевой ямки. Сустав отечный, его контуры сглажены, все виды движений ограничены. Наибольшее ограничение отмечается при попытке развернуть руку ладонью кверху. Крепитация отсутствует.

Осложнения

К числу ранних осложнений относятся сдавление нервов и сосудов, развитие компартмент-синдрома из-за нарастающего отека конечности. Негативные последствия чаще наблюдаются при переломе Галеацци, но могут встречаться и при других повреждениях, особенно сопровождающихся значительным смещением. Настораживающими признаками являются нарушения чувствительности и движений, ослабление или исчезновение пульса, прогрессирующие мучительные боли в дистальных отделах конечности.

Поздние осложнения включают уменьшение объема движений, остаточные деформации, замедление роста лучевой кости с развитием лучевой косорукости. Серьезным осложнением, ограничивающим трудоспособность, является контрактура Фолькмана, возникающая на фоне длительно сохраняющегося компартмент-синдрома.

Диагностика

Постановка диагноза осуществляется детским врачом-травматологом. Определение характера травмы базируется на жалобах, данных объективного осмотра, дополнительных исследований. При стертой клинической симптоматике повышается значимость визуализационных методик. Для подтверждения диагноза назначаются:

- Рентгенография. Является базовым исследованием, позволяет обнаруживать обычные и поднадкостничные переломы, но может быть малоинформативной при эпифизеолизе. В зависимости от уровня повреждения производится рентгенография костей предплечья, лучезапястного либо локтевого сустава в двух проекциях.

- Ультрасонография. УЗИ сустава – доступный и информативный метод исследования при подозрении на эпифизеолиз. Позволяет оценивать состояние хрящевой ткани, которая плохо просматривается на рентгеновских снимках. Дополнительным преимуществом метода является его функциональность – возможность оценить состояние зоны поражения при различных положениях конечности.

- КТ и МРТ. Методики назначаются на заключительном этапе обследования при недостаточной информативности базовых исследований. Дают возможность изучить область повреждения в различных плоскостях, создать трехмерную модель пораженной зоны.

Лечение перелома лучевой кости у детей

Помощь на догоспитальном этапе

Руку фиксируют с помощью косыночной повязки. При тяжелых травмах диафиза и верхней части производят иммобилизацию шиной с захватом двух соседних сегментов: кисти и плеча. При наличии ран и ссадин накладывают асептическую повязку. К зоне поражения прикладывают холод: пакет со льдом, завернутый в полотенце, грелку с холодной водой.

Мочить область перелома (прикладывать мокрые салфетки, полотенца) не рекомендуется, это плохо влияет на состояние кожи. При сильных болях дают анальгетик в дозе, соответствующей возрасту. Ребенка немедленно доставляют в специализированное медицинское учреждение.

Консервативная терапия

Лечение чаще амбулаторное. Госпитализация требуется при открытых повреждениях, признаках сдавления сосудов и нервов, значительном отеке, сочетании с иными травмами, неэффективности репозиции, невозможности удержания костных фрагментов в правильном положении. При переломах без смещения накладывают гипсовую повязку. При наличии смещения осуществляют репозицию.

В сложных случаях для предупреждения повторного смещения производят чрескожную фиксацию отломков. Детям старшего возраста манипуляцию выполняют под местной анестезией, у пациентов младшей возрастной группы применяют общий наркоз. Последующее консервативное лечение проводят с использованием следующих методов:

- Охранительный режим. Рекомендуют сохранять возвышенное положение конечности, исключить нагрузку на руку. Продолжительность иммобилизации зависит от вида перелома, в большинстве случаев составляет от 2 до 4 недель.

- Обезболивание. Требуется в первые дни после травмы. Чаще производится с помощью пероральных анальгетиков. При стационарном лечении тяжелых повреждений, после операций на лучевой кости возможно внутримышечное введение.

- Физиотерапия. На начальном этапе назначают УВЧ для уменьшения отека и воспаления. Затем применяют парафин, озокерит. Тепловые процедуры дополняют комплексами ЛФК.

Хирургическое лечение

При переломах луча у детей хирургические вмешательства требуются нечасто. Проводятся:

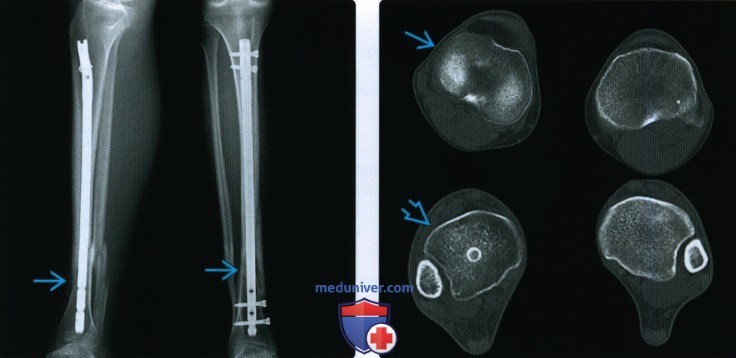

- Диафизарные переломы. Операция показана при сохраняющемся смещении по ширине более 1/3 диаметра кости, угловом смещении свыше 10 градусов. Металлоостеосинтез выполняется редко, фрагменты чаще фиксируют кетгутовой нитью либо внедряют один отломок в другой. Иногда используют дополнительную чрескожную фиксацию спицей.

- Переломы верхней части луча. Традиционная фиксация головки или шейки луча спицей почти в половине случаев влечет за собой ограничения движений в отдаленном периоде. Хорошие результаты отмечаются при использовании эластичных титановых гвоздей, биодеградируемых спиц и винтов.

- Переломы нижней части луча. В качестве показаний рассматриваются смещение по ширине на треть, угловое смещение 15-20 градусов. Фиксация осуществляется с использованием тех же способов, что при диафизарных переломах.

Прогноз

Прогноз в подавляющем большинстве случаев благоприятный. Переломы луча хорошо срастаются, образование ложных суставов нехарактерно. Небольшие угловые смещения у детей устраняются самостоятельно по мере роста кости. Деформации, ограничения функции конечности, другие последствия возможны при отсутствии репозиции, позднем обращении за медицинской помощью, развитии осложнений.

Профилактика

Основной профилактической мерой является исключение причин травмы путем создания безопасной среды, обучения детей основам правильного поведения дома и на улице. Родителям рекомендуют проявлять повышенную настороженность при жалобах детей на боли в типичных областях, даже если эти жалобы не соответствуют классической картине перелома.

Источник

Рентгенограмма, КТ, МРТ при срастании перелома костиа) Определения: • Клиническое срастание: достаточный рост кости поперечно перелому независимо от рентгенологического закрытия линии перелома с восстановлением исходной функции: • Рентгенологическое срастание: костная мозоль соединяет линию перелома, объединяя фрагменты; мозоль такой же плотности или почти такой же плотности, что и нормальная кость: • Несрастание: костные отломки не соединились за счет зрелой кости и процесс срастания остановился • Замедленное срастание: отсутствие клинического или рентгенологического срастания в течение ожидаемого периода времени, но соответствующее лечение может привести к максимальному срастанию перелома • Псевдоартроз: ложный сустав, который может образоваться при условии несрастания, препятствующий дальнейшему срастанию, пока не будет удалена синовиальная ткань • Неправильное срастание: костные отломки срастаются под углом и/или с вращением поперечно перелому, с изменением длины конечности или неконгруэнтностью сустава, которая функционально или косметически неприемлема • Остеосинтез: процесс усиления срастания перелома за счет хирургической фиксации в некоторых случаях с добавлением костного трансплантата или других ускорителей б) Визуализация срастания перелома кости: 1. Общая характеристика:

2. Рентгенологические данные:

3. КТ: 4. МРТ: 5. Рекомендации по визуализации: в) Дифференциальная диагностика: 1. Фиброзное срастание: г) Патология. Стадирование, градации и классификация: д) Клинические особенности срастания перелома: 1. Демография: 2. Течение и прогноз: 3. Лечение: е) Диагностчиеская памятка: ж) Список использованной литературы: |