Реабилитация при переломах длинных трубчатых костей

: 1. 2. 3. 4. 1. , , . , (, , ), . , , , . , , . , , , , . , . . , . , , , . . , (, , ), . ( ), ( ), ( – ). , , . , . – , .. . (, , , ) ( , ) . . . : 1) ; 2) ; 3) ; 4) . – : . , . : . , , . . . . . . (). , , , , , , . , . . , . 20 50 , . . . . , , , , , ( .). – . , () 20-22. , , , 2 3 . 2. , 50% . ( ) ( , ..). , . , . . , : , . , , , , . , , . , , 6 8 , 3 4 . 15 25 . : , , . . () . , . , , , . , . , . , . , , . . , , , , , , . , . 30-40 , . , . , , . , , , , , . () , ( , , ), , , . , (, , ..). . , . , , . . 25,6% . . ( ), ( 90 ). : 1 ; 7 9 . , () . : , , . ( ) , . . , . , – . , , , , , , . 3 4 5 6 . 15 20% . , . . – 4 5 7 . . , , . , . , , , . , , . , 35 36 . (, , , ..), , , . , , , , , . . 3 ( ) . 2 3 . , , , . . , 90 . . ( ) , , , , , . () (, , ). , 90 2 . . , , (, ), . , . , . , . 3 4 . , 3 4 . , . 2 . , . , . 2 2,5 . 3. . . () ( , , , ). 6 8 – . , , ( 20%) . : . 2 3- . . , , , , , , , , , , . , , , . 4 5- , , . 2 3 . ( 1,5 5 6 ). , , . , . 1,5 2 , . . , , ( ), . , . ( ) , ( ) . , ( ) , . ( ), , , . , , . . . ( ), ; ( ). , (2,5 3 ), . . , , , . , , , , . 2 3 . , , – , , . , ( ). , ( , ). , . : , , , , , . . – , . ( ) . , , , , , , .. 56 ( ), , . . 3 . . , . . . . , . ( ) ( , .. ). . 2- . , ; ; , . ( ). (1,5 2 ). , , , . ( , , , ). : , , , . 40 50 , 3 4 . () 2 3 , , (4,5 6 ). , , , , , , , . . ( ) 2- . , . . , 2 4- , , , . 8 10- , , . , : , , .. . 4 6 , 8 10 . , : ( ) , 2 3 ; . , , . , . . , . : , , , , . , . 3 5 , . ( ) : , , , ( ), . . , , : , , , , , . : , , , , , , , .; , . , 10 15 3 4 , 120 130 , : – (20 30 ). . ; – (10 20 ). . ; – (10 20 ). . . 1 2 ; – ( 10 ). . ; – (10 20 ). . ; – ( ) (10 ). . ; – (10 ). . ; – 90 ( ) (10 ). . ; – (20 30 ). . ; – 90 (10 ). . ; – (5 10 ). – (-) . , . , , . . , , 2 3 , . 4. 2 3- . : ; , , ; . , . , , , ( ). , – 2 3 2 3 . . . – , D5 D1, C3 C1. – , D12 D11, L5 L1, S3 S1, , . , , . . 2 3 , ; 3 5 ; , , , , (). , , . 12 15 . . 2- . , . : , , ( 4 ), , , . , . 8 12 2 . ( ); , , . . , 2 3- : , , . : , , , , , 4 . , . 8 12 . . , , , (10 15 ) , . 2 3- , . , , . 3- . , . . ( ). , -, , . |

Источник

2.1. Переломы

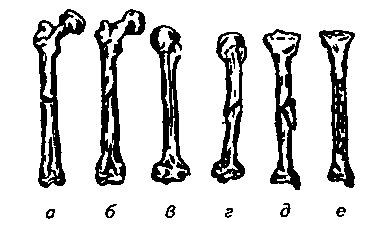

Переломы – это нарушение анатомической целостности кости, вызванное механическим воздействием, с повреждением окружающих тканей и нарушением функции поврежденного сегмента тела. Переломы, являющиеся следствием патологического процесса в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез), называют патологическими. Различают открытые переломы, сопровождающиеся повреждением кожных покровов, и закрытые, когда целостность кожи сохранена. В зависимости от локализаци и переломы трубчатых костей делят на диафизарные, метафизарные, эпифизарные и внутрисуставные. По отношению к оси кости различают поперечные, косые, продольные, винтообразные, вколоченные переломы (рис. 10)

a- поперечный; б – косой; в – продольный; г – винтообразный; д – перелом с треугольным осколком (от сгибания); е – раздробленный

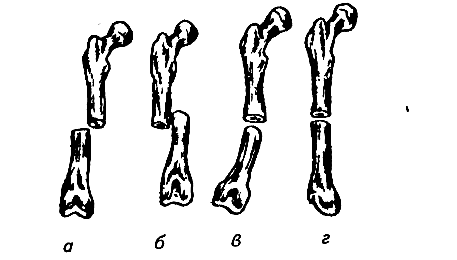

Если кость повреждена с образованием осколков, то возникают оскольчатые переломы. При образовании большого количества мелких осколков перелом называется раздробленным. Под влиянием внешней силы и последующей тяги мышц, большинство переломов сопровождается смещением отломков. Они могут смещаться по ширине, длине, под углом, по периферии (рис. 11). При незначительной силе травмирующего агента отломки могут удерживаться надкостницей и не смещаться – поднакостичные переломы. В костях, имеющих губчатое строение (позвоночник, пяточная кость, эпифизы длинных трубчатых костей), при травме происходит взаимное внедрение сломанных трабекул и возникает компрессионный перелом.

Характер смещения отломков:

а – по ширине; б – по длине; в – под углом; г – по периферии

При механических повреждениях в зависимости от их объема различают изолированные (перелом одной кости), множественные (несколько костей), сочетанные переломы (перелом и повреждение другого какого-либо органа). Так, например, перелом костей таза часто сочетается с разрывом мочевого пузыря. Если возникла травма вследствие действия двух и более видов повреждающих агентов, то ее называют комбинированной. Примером комбинированной травмы может быть перелом какой-либо кости и отморожение стопы, т.е. действие механического и термического факторов.

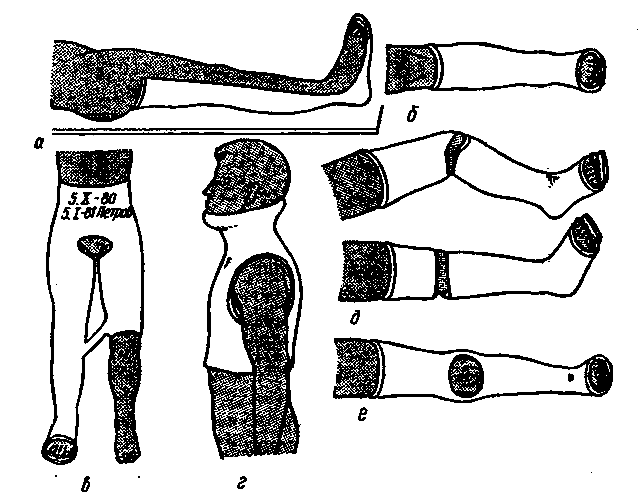

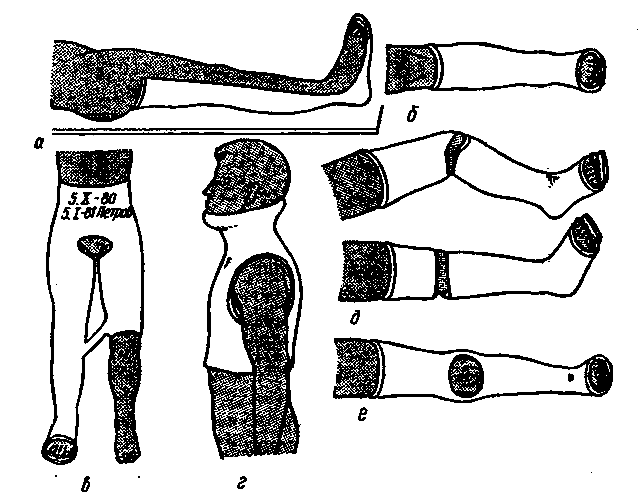

Диагноз перелома ставится на основе относительных (боль, припухлость, деформация, нарушение функции) и абсолютных (патологическая подвижность, крепитация) признаков. Заключение о наличии и характере перелома получают по рентгенограмме. Лечение переломов состоит из восстановления анатомической целостности сломанной кости и функции поврежденного сегмента. Решение этих задач достигается: 1) ранним и точным сопоставлением отломков; 2) прочной фиксацией ре-тонированных отломков до полного их срастания; 3) создания хорошего кровоснабжения области перелома; 4) современным функциональным лечением пострадавшего. Для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата существуют два основных метода: консервативный и оперативный. Несмотря на развитие хирургических методов лечения в травматологии, консервативные способы до последнего времени являются основными. При консервативном методе лечения выделяют два основных момента: фиксацию и вытяжение. Средствами фиксации могут быть гипсовые повязки, различные шины, аппараты и др. Правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удерживает сопоставленные отломки и обеспечивает иммобилизацию поврежденной конечности. Для достижения неподвижности и покоя поврежденной конечности гипсовая повязка фиксирует два или три близлежащих сустава. Все многообразие гипсовых повязок (рис. 12) разделяют на гипсовые лонгеты и циркулярные повязки. Циркулярные повязки могут быть окончательными и мостовидными.

а – гипсовая лонгета; б – циркулярная гипсовая повязка; в- кокситная гипсовая повязка (с маркировкой); г – гипсовый корсет; д – редрессирующая повязка для устранения контрактур; е – мостовидная повязка

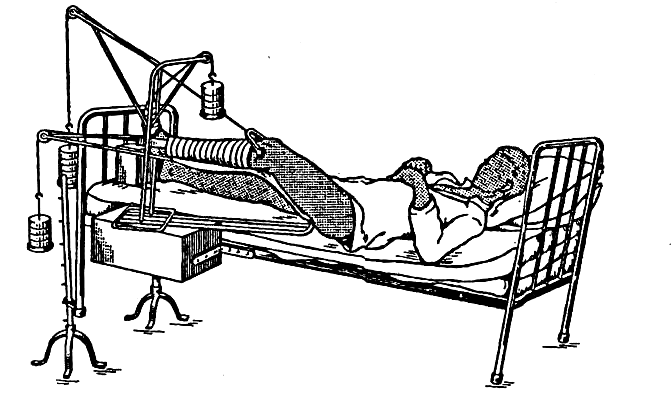

Вытяжение. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смещения костных отломков и их иммобилизация (обездвиживание). Скелетное вытяжение (рис. 13) используют при лечении переломов со смещением, косых, винтообразных: и оскольчатых длинных, трубчатых костей, некоторых переломов костей таза, верхних шейных позвонков, костей в области голеностопного сустава и пяточной кости. В настоящее время наиболее распространено вытяжение с помощью спицы Кирнщера, растягиваемой в специальной скобе. Спицу проводят через различные сегменты конечности в зависимости от показаний. К скобе прикрепляют с помощью шнура груз, величину которого рассчитывают по определенной методике. После снятия скелетного вытяжения через 20-50 дней в зависимости от возраста больного, локализации и характера повреждения накладывают гипсовую повязку.

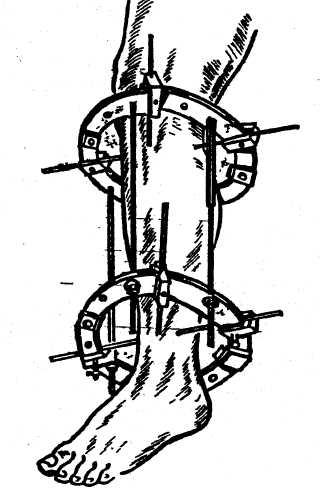

Оперативное лечение переломов. Остеосинтез – хирургическое соединение костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков применяют стержни, пластинки, шурупы, болты, проволочные швы, а также различные компрессионные аппараты (Илизарова и др.). Хороший лечебный эффект дает металлоостеосинтез с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов (рис. 14). Их использование дает возможность не только сопоставить и прочно фиксировать отломки, но и при необходимости удлинить (дистракция) укороченную кость на 20-22 см.

Положение больного в кровати при лечении перелома диафиза бедра скелетным вытяжением

Достоинством хирургического метода лечения является то, что после фиксации отломков можно производить движения во всех суставах поврежденною сегмента тела, что невозможно делать при гипсовой повязке, которая обычно захватывает 2-3 сустава.

Компрессионно-дистракционный аппарат Илизарова

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Физ реабилитация в хирургии

Переломы трубчатых костей, Л-3

(Слайд 2) Перелом – это нарушение анатомической целостности кости, вызванное механическим воздействием, с повреждением окружающих тканей и нарушением функции поврежденного сегмента тела.

Переломы, являющиеся следствием патологического процесса в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез), называютпатологическими.

(Слайд 2,3) Различают переломы:

1. По наличию повреждения кожных покровов:

– открытые (сопровождающиеся повреждением кожных покровов),

– закрытые (целостность кожи сохранена).

2. По отношению к оси кости различают переломы:

-поперечные,

– косые,

– продольные,

– винтообразные,

– вколоченные переломы

– оскольчатые

– раздробленные (при образовании большого количества мелких осколков) перелом называется раздробленным.

(слайд 4,5) 3.В зависимости от объема механических повреждений переломы бывают:

– изолированные (перелом одной кости),

– множественные (несколько костей),

– сочетанные переломы (перелом и повреждение другого какого-либо органа. Например, перелом костей таза часто сочетается с разрывом мочевого пузыря).

Так же различаю переломы:

А) Под влиянием внешней силы и последующей тяги мышц, большинство переломов сопровождаетсясмещением отломков. Они могут смещаться по ширине, длине, под углом, по периферии.

Б) При незначительной силе травмирующего агента отломки могут удерживаться надкостницей и не смещаться поднакостичные переломы (чаще у детей по принципу «Зеленой ветки»).

В) Трещины – неполный перелом, не захватывает всю толщину кости.

Г) В костях, имеющих губчатое строение (позвоночник, пяточная кость, эпифизы (суставные окончания) окончания длинных трубчатых костей), при травме происходит взаимное внедрение сломанных трабекул и возникает компрессионный перелом.

Диагноз перелома ставится на основе относительных (боль, припухлость, деформация, нарушение функции) и абсолютных (патологическая подвижность, крепитация) признаков. Заключение о наличии и характере перелома получают по рентгенограмме.

(слайд 6) Лечение переломов состоит из восстановления анатомической целостности сломанной кости и функции поврежденного сегмента. Решение этих задач достигается: (принципы лечения переломов)

1) ранним и точным сопоставлением отломков (репозиция);

2) прочной фиксацией репонированных (сопоставленных) отломков до полного их срастания;

3) создания хорошего кровоснабжения области перелома;

4) современным функциональным лечением пострадавшего.

(слайд 6) Для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата существуют методы:

1. консервативный: фиксационный, экстензионный

2. оперативный

3. комбинированный

(слайд 7-10) 1.Консервативное лечение перелома включает:

1.1.Наложение гипсовых повязок (фиксация, фиксационный метод);

1.2.Вытяжение (экстензионный метод);

1.1.Фиксация. Средствами фиксации могут быть гипсовые повязки, различные шины, аппараты и др. Правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удерживает сопоставленные отломки и обеспечивает иммобилизацию поврежденной конечности. Для достижения неподвижности и покоя поврежденной конечности гипсовая повязка фиксирует два или три близлежащих сустава.

Все многообразие гипсовых повязок разделяют на гипсовые лонгеты и циркулярные (глухие) повязки. Циркулярные повязки могут быть окончатыми и мостовидными.

(слайд 11) 1.2. Вытяжение. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смещения костных отломков и их иммобилизация (обездвиживание). Скелетное вытяжение используют при лечении переломов со смещением, косых, винтообразных и оскольчатых длинных, трубчатых костей, некоторых переломов костей таза, верхних шейных позвонков, костей в области голеностопного сустава и пяточной кости. В настоящее время наиболее распространено вытяжение с помощью спицы Киршнера, растягиваемой в специальной скобе. Спицу проводят через различные сегменты конечности в зависимости от показаний. К скобе прикрепляют с помощью шнура груз, величину которого рассчитывают по определенной методике. После снятия скелетного вытяжения через 20-50 дней в зависимости от возраста больного, локализации и характера повреждения накладывают гипсовую повязку. Выделяют 2 фазы: фаза репозиции (сопоставление отломков) и фаза ретенционная (удержания отломков). На современном этапе вытяжение применяют в основном для 1-ой фазы, а затем производят оперативно МОС

(слайд 12,13) Вытяжение.

Применение: переломы со смещением крупных костей, таза, позвоночника

Методика: спицу Киршнера проводят через определенный сегмент конечности; к скобе крепят груз.

Принцип: постепенное расслабление мышц поврежденной конечности, устранение смещения и удержание отломков

2 фазы: сопоставление отломков (7-14 дней) и удержание (длительно)

В настоящее время после сопоставления обычно производят оперативно МОС

(слайд 14,)

2. Оперативное лечение переломов.

2.1.Остеосинтез – хирургическое соединение костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков применяют стержни, пластинки, шурупы, болты, проволочные швы, а также различные компрессионные аппараты (Илизарова и др.).

Остеосинтез условно делят на накостный, погружной, апаратный

(слайд 15)

Хороший лечебный эффект дает металлоостеосинтез с помощью компрессионно- дистракционных аппаратов. Их использование дает возможность не только сопоставить и прочно фиксировать отломки, но и при необходимости удлинить (дистракция) укороченную кость на 20-22 см. Достоинством хирургического метода лечения является то, что после фиксации отломков можно производить движения во всех суставах поврежденною сегмента тела, что невозможно делать при гипсовой повязке, которая обычно захватывает 2-3 сустава.

2.2.Трансплантация кости

2.3. Резекция сустава

2.4. Артропластика – восстановление подвижности

2.4.Эндопротезирование

Стадии восстановления кости:

1. некроз и распад травмированных клеток катаболизм,

2. образование ткани в зоне перелома. При оптимлльных условиях формируется остеоидная ткань, при гипоксии, подвижности – хондроидная Важно! Сохранение полной неподвижности, хорошая репозиция, хорошее кровоснабжение! На это гнаправлена реабилитация.

3. формирование костного регенерата с сосудистой сетью (постранство между отломками заполняется костной тканью, трабекулами, балочками)

4. перестройка первичного регенерата: формируется костно-мозговой канал, надкостница, перестраивается структура кости, ориентировка костных структур по оси давления. Избыточная костная ткань рассасывается (лизируется).

(Слайд 16) Стадии процесса формирования костной мозоли:

травматическое воспаление (около 7 дней)

первичный соединительнотканный регнерат (около 30 дней)

перестройка и минерализация регенерата (спустя 1 мес после перелома)

Соответственно 3 периода лечения:

Иммобилизационный

2. постиммобилизационный

восстановительный.

Виды костной мозоли:

1. Периостальная (наружная) – за счет надкостницы. Функция удержания отломков, иммобилизация, потом лизируется;

2.эндостальная – то же внутри костномозгового канала.

Если эти мозоли слишком большие, то ухудшается снабжение кости кровью и кислородом, ткань замещается хрящевой тканью (ложный сустав или замедление сращения)

Источник

2.2.1. Переломы

Переломы – это нарушение анатомической целостности кости, вызванное механическим воздействием, с повреждением окружающих тканей и нарушением функции поврежденного сегмента тела. Переломы, являющиеся следствием патологического процесса в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез), называют патологическими. Различают открытые переломы, сопровождающиеся повреждением кожных покровов, и закрытые, когда целостность кожи сохранена. В зависимости от локализациипереломы трубчатых костей делят на диафизарные, метафизарные, эпифизарные и внутрисуставные. По отношению к оси костиразличают поперечные, косые, продольные, винтообразные, вколоченные переломы (рис. 2).

|

Рис. 2. Виды переломов: а – поперечный; б – косой; в – продольный; г – винтообразный; д – перелом с треугольным осколком (от сгибания); е – раздробленный |

Если кость повреждена с образованием осколков, то возникают оскольчатые переломы. При образовании большого количества мелких осколков перелом называется раздробленным. Под влиянием внешней силы и последующей тяги мышц, большинство переломов сопровождается смещением отломков. Они могут смещаться по ширине, длине, под углом, по периферии (рис. 3). При незначительной силе травмирующего агента отломки могут удерживаться надкостницей и не смещаться – поднадкостичные переломы. В костях, имеющих губчатое строение (позвоночник, пяточная кость, эпифизы длинных трубчатых костей), при травме происходит взаимное внедрение сломанных трабекул и возникает компрессионный перелом.

|

Рис. 3. Характер смещения отломков: а – по ширине; б – по длине; в – под углом; г – по периферии |

При механических повреждениях в зависимости от их объема различают изолированные (перелом одной кости), множественные (несколько костей), сочетанные переломы (перелом и повреждение другого какого-либо органа). Так, например, перелом костей таза часто сочетается с разрывом мочевого пузыря. Если возникла травма вследствие действия двух и более видов повреждающих агентов, то ее называют комбинированной. Примером комбинированной травмы может быть перелом какой-либо кости и отморожение стопы, т.е. действие механического и термического факторов.

|

Рис.4. Виды гипсовых повязок: а – гипсовая лонгета, б – циркулярная гипсовая повязка, в – кокситная гипсовая повязка с маркировкой, г – гипсовый корсет, д – редрессирующая повязка для устранения контрактур, е – мостовидная гипсовая повязка |

Диагноз перелома ставится на основе относительных (боль, припухлость, деформация, нарушение функции) и абсолютных (патологическая подвижность, крепитация) признаков. Заключение о наличии и характере перелома получают по рентгенограмме. Лечение переломов состоит из восстановления анатомической целостности сломанной кости и функции поврежденного сегмента. Решение этих задач достигается: 1) ранним и точным сопоставлением отломков; 2) прочной фиксацией репонированных отломков до полного их срастания; 3) создания хорошего кровоснабжения области перелома; 4) современным функциональным лечением пострадавшего. Для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата существуют два основных метода: консервативный и оперативный. Несмотря на развитие хирургических методов лечения в травматологии, консервативные способы до последнего времени являются основными. При консервативном методе лечения выделяют два основных момента: фиксацию и вытяжение. Средствами фиксации могут быть гипсовые повязки, различные шины, аппараты и др. Правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удерживает сопоставленные отломки и обеспечивает иммобилизацию поврежденной конечности. Для достижения неподвижности и покоя поврежденной конечности гипсовая повязка фиксирует два или три близлежащих сустава. Все многообразие гипсовых повязок (рис. 4)разделяют на гипсовые лонгеты и циркулярные повязки. Циркулярные повязки могут быть окончатыми и мостовидными.

Вытяжение. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смешения костных отломков и их иммобилизация (обездвиживание). Скелетное вытяжение (рис. 5) используют при лечении переломов со смещением, косых, винтообразных и оскольчатых длинных, трубчатых костей, некоторых переломов костей таза, верхних шейных позвонков, костей в области голеностопного сустава и пяточной кости. В настоящее время наиболее распространено вытяжение с помощью спицы Киршнера, растягиваемой в специальной скобе. Спицу проводят через различные сегменты конечности в зависимости от показаний. К скобе прикрепляют с помощью шнура груз, величину которого рассчитывают по определенной методике. После снятия скелетного вытяжения через 20-50 дней в зависимости от возраста больного, локализации и характера повреждения накладывают гипсовую повязку.

|

Рис. 5. Положение больного в кровати при лечении перелома диафиза бедра скелетным вытяжением |

Оперативное лечение переломов. Остеосинтез – хирургическое соединение костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков применяют стержни, пластинки, шурупы, болты, проволочные швы, а также различные компрессионные аппараты (Илизарова и др.). Хороший лечебный эффект дает металлоостеосинтез с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов (рис. 6). Их использование дает возможность не только сопоставить и прочно фиксировать отломки, но и при необходимости удлинить (дистракпия) укороченную кость на 20-22 см. Достоинством хирургического метода лечения является то, что после фиксации отломков можно производить движения во всех суставах поврежденного сегмента тела, что невозможно делать при гипсовой повязке, которая обычно захватывает 2-3 сустава.

|

Рис. 6. Компрессионно-дистракционный аппарат Илизарова. |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник