Ранний признак костной мозоли при диафизарном переломе

Признаки срастания перелома кости на рентгенограммеа) Терминология: • Клиническое срастание: достаточный рост кости вокруг перелома независимо от рентгенологического закрытия линии просветления перелома с восстановлением исходной функции • Рентгенологическое срастание: костная мозоль соединяет линию перелома, объединяя фрагменты; мозоль такой же плотности или почти такой же плотности, как и нормальная кость • Несрастание: костные отломки не соединились за счет зрелой кости и процесс срастания остановился • Замедленное срастание: отсутствие клинического или рентгенологического срастания в течение ожидаемого периода времени, но соответствующее лечение может привести к максимальному срастанию перелома • Неправильное срастание: костные отломки срастаются под углом и/или с вращением поперечно перелому, с изменением длины конечности или неконгруэнтностью сустава, которая функционально или косметически неприемлема

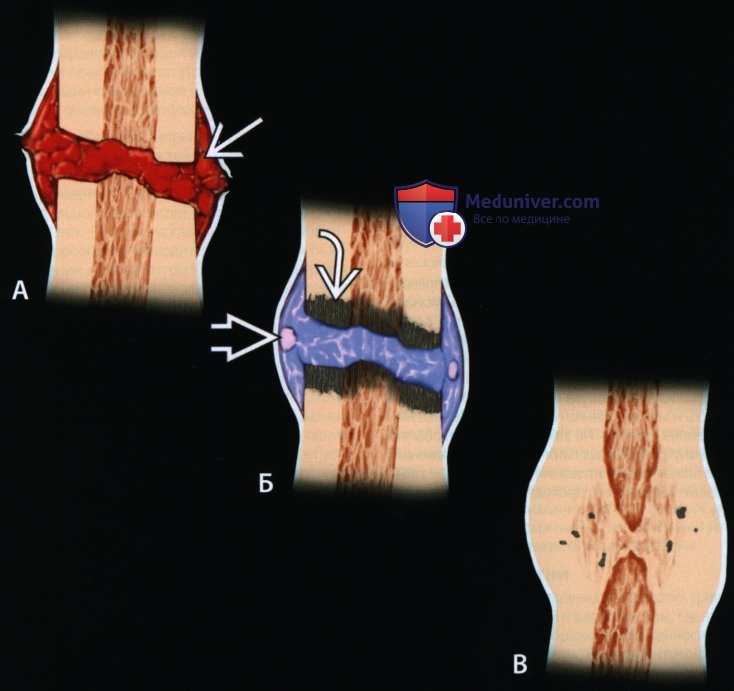

А: Острый перелом сопровождается повреждением тканей; гематома наполняет щель, поднимает надкостницу и начинается воспалительная фаза. Б: Грануляционная ткань превращается в незрелую костную (голубой) и хрящевую мозоль, соединяющую щель снаружи и внутри. Омертвевшая кость продолжает резорбироваться (этот процесс начался в фазе воспаления). В: Происходит замещение незрелой мозоли зрелой костью и продолжается ремоделирование. Кость заполняет всю щель. б) Визуализация: • Расширение линии перелома, расплывчатость краев перелома являются основными рентгенологическими признаками срастания • Частично вокруг и поперек перелома появляется кальцифицированная незрелая мозоль (первичная мозоль или мягкая мозоль) • Дуга периферической мозоли должна протянуться поперечно линии перелома до центрального схватывания кости • Гипертрофическое несрастание: образуется избыточная мозоль, не пересекающая линию перелома • Атрофическое несрастание: значительная мозоль не образуется • В случаях клинической и рентгенологической неопределенности относительно срастания/несрастания методом выбором для оценки перелома является КТ

(Справа) На рентгенограммах в заднепередней (слева) и латеральной проекции у этого же пациента через месяц определяется интенсивный рост мозоли и нечеткость линии перелома. Смещение все еще заметно, но уже не так выражено, несмотря на иммобилизацию в течение всего периода времени. (Справа) На рентгенограммах в заднепередней (слева) и латеральной проекциях у этого же пациента через девять месяцев можно видеть полное срастание перелома Салтера-Харриса II лучевой кости в типичном месте. Правильное положение восстановлено, несмотря на кажущееся значительное смещение на исходных снимках. У молодых пациентов переломы ремоделируются в большей степени, чем у пожилых пациентов. (Справа) На рентгенограммах в латеральной (слева) и заднепередней проекциях в динамике у этого же пациента через шесть месяцев можно видеть полное срастание обеих переломов. Процесс ремоделирования уменьшил степень смещения обеих переломов. Учитывая возраст пациента, при дальнейшем ремоделировании, вероятно, через несколько лет перелом не будет заметен. в) Диагностическая памятка: • Нарушение фиксации металлоконструкции свидетельствует о несрастании или неполном срастании • Ожидаемое время срастания зависит от возраста пациента и кости, в которой произошел перелом – Также рекомендуем “Рентгенограмма, КТ, МРТ при срастании перелома кости” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.9.2020 |

Источник

Костная мозоль – регенеративное тканевое образование, обеспечивающее спаяние костных фрагментов при нарушении целости кости в случаях трещин, переломов, краевых или дырчатых дефектов. Образование мозоли определяется особенностями кровоснабжения костей, имеющих периостальную и внутрикожную сосудистую сети.

Источником костеобразования являются недифференцированные соединительнотканные клетки, располагающиеся в костномозговой полости, в межбалочных пространствах губчатого вещества и в сосудистых каналах коркового вещества, а также расположенных вокруг кости (камбиальный слой надкостницы).

Особенности структуры Костной мозоли зависят от целого ряда условий: от того, какая кость повреждена – плоская или трубчатая, произошел перелом ее диафиза или эпифизарного конца; полный ли это перелом или трещина, краевой или дырчатый дефект; от степени сохранности питающих кость периостальной и внутрикостной сосудистых сетей; от степени сопоставления отломков, наличия или отсутствия их взаимной подвижности.

Заживление перелома (см.) – не только местный процесс. Оно сопровождается общей реакцией организма, что выражается в изменениях минерального обмена, особенно солей кальция. Поскольку обызвествление К. м. не может происходить только за счет местных ресурсов (солей кальция, поступающих из отломков), то в отдаленных от перелома участках скелета происходит деминерализация, к-рая отчетливо видна рентгенологически уже через 2-3 нед. после травмы кости.

При полноценном сопоставлении отломков костеобразование, проходящее внутри костномозговой полости отломков, заключается в формировании эндостальной К. м. Костеобразование по периостальной поверхности приводит к формированию периостальной мозоли. Эпифизарные отделы трубчатых костей, состоящие из губчатого костного вещества и очень узкого коркового вещества, срастаются в основном за счет эндостальной мозоли, периостальная мозоль здесь выражена слабо, а под капсулой сустава, где нет надкостницы, она отсутствует полностью.

Рис. 1. Схематическое изображение образования костной мозоли на продольном срезе трубчатой кости при первичном сращении: 1- кортикальные пластинки диафиза; 2 – костномозговой канал; 3 – эндостальная мозоль; 4- периостальная мозоль; 5 – интермедиарная мозоль.

Рис. 2. Микропрепарат костной мозоли. Зона сращения через 14 дней после остеосинтеза: примитивные костные балки (1) формирующейся интермедиарной мозоли, спаивающей отломки (2) коркового вещества диафиза; х 75.

В губчатых костях эндостальная и небольшая часть периостальной Костной мозоли, в виде «мостика» переходя с одного отломка на другой, способствуют восстановлению целости кости. При переломах диафиза, имеющего толстое (до 8 мм) корковое вещество, после формирования периостальной и эндостальной мозоли необходимо еще спаяние отломков диафиза по торцевой поверхности отломков, представляющей плоскость излома корковой пластинки. Оно происходит за счет формирования интермедиарной костной мозоли, заполняющей межотломковую щель, что знаменует окончательное костное сращение отломков диафиза (рис. 1,2). Сосуды вместе с остеогенной тканью прорастают в щель перелома со стороны надкостницы и эндоста. При полном уничтожении межотломковой щели (напр., при компрессии отломков аппаратами) сосуды могут прорасти к концам плотно сомкнутых отломков лишь из остеонов. Поэтому при отсутствии щели между отломками процесс развития К. м. занимает больше времени, чем при оставшейся небольшой щели в области перелома.

После сопоставления и фиксации отломков богатой сосудами губчатой кости, имеющей широкие межбалочные пространства, имеются благоприятные условия (наличие сосудов и эндоста) для формирования К. м. Полное отсутствие щели между отломками, в противоположность компактной кости, не замедляет, а ускоряет заживление.

Подвижность сопоставленных отломков или их обездвиженность, оказывая существенное влияние на состояние кровообращения в них, в значительной мере определяет характер репаративных процессов и морфологии мозоли. В условиях устойчивости костных отломков и незначительных посттравматических повреждений костных сосудистых сетей формируется сразу костное сращение с эндостальной и очень небольшой периостальной мозолью. Сроки образования костного сращения занимают 2-4 нед., что зависит от величины срастающейся кости. Такой тип заживления называется первичным сращением.

При стабильности отломков, но значительных повреждениях костных сосудистых сетей или полном уничтожении щели между отломками компактной кости сращение отломков кости также бывает первичным, но по срокам образования К. м. оно исчисляется не неделями, а месяцами, иногда может задерживаться на долгие месяцы. Такой тип заживления называется задержанным первичным сращением, при к-ром костное сращение нередко бывает неполным, что может привести к повторному перелому.

Когда достигнута достаточная устойчивость отломков кости и сохранность костных сосудистых сетей т а межотломковая щель заполнена остеогенной тканью, постоянная медленная (не более 0,5-1 мм в сутки) дистракция специальными аппаратами (см. Дистракционно-компрессионные аппараты) вызывает в этой ткани, заполняющей постепенно увеличивающийся диастаз, формирование ростковой пластинки и на ее основе непрерывно осуществляются процессы костеобразования по типу роста, с постепенным созреванием костных структур, что приводит к удлинению кости. Прекращение дистракции сопровождается заращением ростковой пластинки и сращением костных отломков по типу первичного. При более интенсивном темпе растяжения (более 1 мм в сутки) в межотломковой ткани происходят процессы десмогенеза (развитие соединительной ткани), а не остеогенеза.

Рис. 3. Гистотопограмма диафиза через 2 месяца после перелома. Вторичное костное сращение: 1- объемистая периостальная костно-хрящевая мозоль, спаивающая отломки диафиза (2); 3- небольшая эндостальная мозоль; 4- межотломковая щель.

Рис. 2. Микропрепарат костной мозоли. Зона сращения через 14 дней после остеосинтеза: примитивные костные балки (1) формирующейся интермедиарной мозоли, спаивающей отломки (2) коркового вещества диафиза; х 75.

Рис. 5. Макропрепарат диафиза бедренной кости: неправильно сросшийся перелом через 1 год после травмы.

Если отломки кости при диафизарном переломе сохранили подвижность, диастаз между ними не более 2-3 мм (напр., при лечении гипсовой повязкой или скелетным вытяжением), то не ранее 2 мес. после перелома формируется периостальная костно-хрящевая мозоль (вследствие постоянного разрушения подвижными отломками прорастающих в щель между ними сосудов). В таких условиях образуется бессосудистая хрящевая ткань, питающаяся диффузионным путем. На ее основе в течение последующего времени происходит энхондральное костеобразование и постепенное формирование К. м. При достаточном развитии периостальная мозоль обездвиживает отломки и является предварительной – провизорной. Такой характер восстановления целости диафиза называется вторичным сращением (рис. 3, 4). Большую периостальную мозоль при вторичном костном сращении иногда называют избыточной (callus luxurians). При первичном сращении диафиза формирование К. м. наступает в течение первого месяца. Время вторичного сращения обычно исчисляется месяцами. При отсутствии сопоставления отломков диафиза и большой их подвижности может возникнуть паростальная мозоль, формирующаяся в окружающих кость мышцах, что нередко приводит к неправильному срастанию перелома (рис. 5). При диастазе более 4-5 мм сопоставленные, но не вполне обездвиженные отломки диафиза, как правило, не срастаются.

Трещины костей, как правило, заживают по типу первичного костного сращения. При полных переломах такое сращение практически возможно лишь в тех случаях, когда отломки вколочены или они удерживаются специальными фиксаторами, не разрушающими сосудистую сеть кости.

Дырчатые дефекты костей более 4 – 5 мм не заполняются костным регенератом, поскольку для отложения новообразованной костной ткани нужна плотная основа. Значительное расстояние между краями костной раны и повреждение периоста над дефектом препятствуют формированию полноценной Костной мозоли. Поэтому при краевых дефектах диафиза в условиях хорошей сохранности сосудистой паростальной сети дефект заполняется костно-хрящевым регенератом с постепенным замещением костной тканью.

В процессе сращения отломков кости происходит не только спаяние их мозолью, но и перестройка К. м. Наступает постепенная ее редукция, к-рая заключается в том, что ткань мозоли постепенно приобретает типичную для кости остеонную структуру. При отсутствии условий, необходимых для костеобразования и формирования К. м., возникают ложные суставы (см.), может наблюдаться рассасывание концов отломков.

Рентгенодиагностика костной мозоли. При рентгенологическом исследовании у взрослых Костная мозоль выявляется через 3-4 нед. после перелома, когда в рентгенопрозрачной мозоли начинают формироваться мелкие очаги обызвествления. На рентгенограммах они имеют вид нежных облаковидных теней вокруг костных отломков (периостальная мозоль) и около внутренних поверхностей отломков в зоне перелома (эндостальная мозоль). Затем участки обызвествления увеличиваются в размерах, становятся более плотными и гомогенными, сливаются между собой и, плотно охватывая отломки, превращаются в единый костный конгломерат. Эта стадия костной консолидации продолжается 3-5 мес. В это же время, как правило, на рентгенограмме становится невидной линия перелома, а на ее месте появляется полоска остеосклероза. В последующие 1-2 года при восстановлении функции кости происходит дальнейшая перестройка К. м. , обратное развитие ее излишков и восстановление нормальной структуры кости.

Рентгенологические признаки заживления переломов выявляются позднее клинических, т. к. фиксация отломков наступает в ранние сроки образования мозоли. При многооскольчатых переломах признаки К. м. появляются на рентгенограммах, как правило, раньше, чем при поперечных или косых переломах с незначительным смещением отломков. У детей Костная мозоль развивается быстрее, а в старческом возрасте заживление переломов происходит медленнее. В пожилом и старческом возрасте периостальная мозоль нередко развивается быстрее; она значительно большая, чем у лиц среднего возраста. Однако особенностью такой мозоли, как и всех костей в пожилом возрасте, является ее остеопороз, т. е. при относительно быстром рентгенол. заживлении перелома наблюдается более медленное клиническое заживление.

Библиография: Виноградова Т. П. и Лаврищева Г. И. Регенерация и пересадка костей, М., 1974, библиогр.; Каплан А. В. Закрытые повреждения костей и суставов, М., 1967, библиогр.; Маркс В. О. Заживление закрытого перелома кости, Минск, 1962, библиогр.; Многотомное руководство по патологической анатомии, под ред. А. И. Струкова, т. 5, с. 203, М., 1959, т. 6, с. 13, М., 1962; Рейнберг С. А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов, кн. 1, с. 62, М., 1964; Чернавский В. А. Диагностика и лечение переломов и вывихов, Ташкент, 1977, библиогр; Mc Кifotoir В. The biology of fracture healing in long bones, J. Bone jt Surg., v60-B, p. 150, 1978.

Г. И. Лаврищева; Ю. Г. Елашов (рент.).,

Источник

Рентгенограмма, КТ, МРТ при срастании перелома костиа) Определения: • Клиническое срастание: достаточный рост кости поперечно перелому независимо от рентгенологического закрытия линии перелома с восстановлением исходной функции: о Стабильность при физикальном исследовании, отсутствие боли в месте перелома, способность использовать сломанную конечность в повседневной деятельности о Ожидаемое время срастания перелома зависит от возраста пациента и кости, где произошел перелом • Рентгенологическое срастание: костная мозоль соединяет линию перелома, объединяя фрагменты; мозоль такой же плотности или почти такой же плотности, что и нормальная кость: о Рентгенологическое срастание часто отстает от клинического срастания о Рентгенологические критерии не всегда коррелируют с прочностью и жесткостью кости на месте перелома • Несрастание: костные отломки не соединились за счет зрелой кости и процесс срастания остановился • Замедленное срастание: отсутствие клинического или рентгенологического срастания в течение ожидаемого периода времени, но соответствующее лечение может привести к максимальному срастанию перелома • Псевдоартроз: ложный сустав, который может образоваться при условии несрастания, препятствующий дальнейшему срастанию, пока не будет удалена синовиальная ткань • Неправильное срастание: костные отломки срастаются под углом и/или с вращением поперечно перелому, с изменением длины конечности или неконгруэнтностью сустава, которая функционально или косметически неприемлема • Остеосинтез: процесс усиления срастания перелома за счет хирургической фиксации в некоторых случаях с добавлением костного трансплантата или других ускорителей б) Визуализация срастания перелома кости: 1. Общая характеристика: • Лучший диагностический метод: о Оссифицированная мозоль связывает линию перелома с такой же или почти такой же плотностью, что и нормальная кость о Подтверждено, по меньшей мере, в двух проекциях

(Справа) На рентгенограмме в ладьевидной проекции у этого же пациента через три месяца наблюдается первичное срастание. Линия перелома практически закрыта, но без периферической мозоли и лишь с минимальным склерозом, указывающим на внутреннюю мозоль. Внутрисуставные переломы не образуют наружную мозоль. (Справа) На КТ с реформатированием в косой сагиттальной проекции, разработанной для визуализации всей ладьевидной кости, виден несросшийся перелом. Неустойчивый винт с резьбой расслабился, о чем свидетельствует просветление около проксимальной части, и винт выступает в дистальном направлении. (Справа) На КТ с переформатированием во фронтальной (слева) и сагиттальной проекции у этого же пациента обнаруживается полное отсутствие мозоли, пересекающей перелом в этом гипертрофическом несрастании. Многоплоскостная КТ лучше подходит для определения областей костных мостиков и сохраняющихся щелей. Изображения являются диагностическими, несмотря на наличие металлических винтов. 2. Рентгенологические данные: • Рентгенография: о Острый перелом: острые, неровные края в просветлении перелома в сочетании с отеком мягких тканей о Расширение линии перелома, расплывчатость краев перелома являются первыми рентгенологическими признаками срастания, в то время как омертвевшая кость резорбируется на концах перелома в результате воспалительного ответа о Можно наблюдать на 10-14 день о Частично кальцифицированная незрелая мозоль (первичная мозоль или мягкая мозоль) вокруг и поперек перелома о Через 10 дней у детей раннего возраста, через две недели у взрослых о Дуга периферической мозоли должна протянуться поперечно линии перелома до центрального схватывания кости о По мере созревания у незрелой мозоли появляются рентгенологические свойства/костная структура о В большинстве случаев периферическая мозоль развивается при: переломах длинных трубчатых костей (в противоположность коротким трубчатым костям, краевым выступам, как например, бугристость, переломы костей запястья и предплюсны), диафизарных переломах, широкой щели перелома и неадекватной иммобилизации о При переломах губчатых костей и внутрисуставных переломах периферическая мозоль не образуется; линия перелома становится менее отчетливой и в костномозговом канале может образоваться склеротическая внутренняя мозоль – Этот процесс называется «первичное срастание перелома» в противоположность вторичному срастанию перелома, при котором образуется периферическая мозоль – Кроме того, может встречаться при очень жестко фиксированных переломах: для образования первичной мозоли требуется, по меньшей мере, минимальное движение в переломе о Ожидается появление дисфункциональной атрофии кости (дисфункционального остеопороза) при иммобилизации и срастании перелома; встречается у всех пациентов через 7-8 недель иммобилизации, часто раньше о Генерализованная деминерализация костей в месте перелома и дистально о Несрастание: отсутствие костного мостика по линии перелома в ожидаемый период времени (клинический диагноз): – Гипертрофическое несрастание: вырастает избыточная мозоль, не пересекающая линию перелома – Атрофическое несрастание: значительная мозоль не образуется – Концы костей в линии перелома образуют корковый слой вдоль всей поверхности, препятствуя последующему срастанию без оперативной ревизии – Фиброзное срастание: успешное клиническое срастание, но с образованием фиброзной ткани в линии перелома вместо костной: Несостоятельность металлоконструкции однозначно свидетельствует о несрастании или неполном срастании

(Правый) КТ с реформатированием во фронтальной плоскости у этого же пациента подтверждает оссификацию несросшихся краев перелома без мозоли. Это атрофическое несрастание, которое встречается значительно реже, чем гипертрофическое несрастание. (Справа) Осевые томограммы верхней (выше) и нижней части большеберцовой кости получены у этого же пациента для оценки ротации. Проксимальная часть большеберцовой кости больше ротирована внутрь справа , чем нормальная левая сторона, а дистальная часть большеберцовой кости в больше ротирована кнаружи, указывая на неправильное срастание с ротацией. (Справа) На снимке бедренной кости в передне-задней проекции визуализируется избыточная периферическая мозоль вокруг сросшегося перелома. Избыточная мозоль часто встречается в бедренной кости, большеберцовой кости и плечевой кости и часто, в конечном итоге, ремоделируется. 3. КТ: • Часто используются при первичной оценке перелома, особенно для определения тяжести внутрисуставных переломов и для планирования операции • В случаях клинической и рентгенологической неопределенности срастания/несрастания, методом выбора является КТ: о Необходимо многоплоскостное переформатирование изображений о Во-первых, определение наличия пересечения и связывания мозолью линии перелома; во-вторых, оценка процента связывания линии перелома мозолью о Увеличивающаяся большая периферическая мозоль бесполезна, если она не пересекает линию перелома о Зачастую первичной находкой при исследовании срастания посредством КТ является простой каркас периферической мозоли, который полностью пересекает линию перелома: – Об этой находке могут сообщать как о доказательстве раннего срастания о Пересечение линии перелома незрелой мозолью является положительным прогностическим признаком: – Первоначально более плотная (большее поглощение), чем перелом, но не такой же плотности, как и нормальная кость – В конечном итоге, созревает до кости 4. МРТ: • МРТ, как правило, не используется или бесполезно при оценке срастания перелома • Может быть полезно при оценке осложнений, которые препятствуют срастанию, как например, инфекция, интерпозиция мягких тканей • Псевдоартроз: определяется жидкость в щели несросшегося перелома: о Получение высокого сигнала от жидкости, который не усиливается контрастом 5. Рекомендации по визуализации: • Лучший метод визуализации: о Обычно достаточно рентгенографии о КТ является надежным средством в случае, когда рентгенография и клинические данные неубедительные • Рекомендация по протоколу: о Рентгенография: для оценки срастания перелома требуется, по меньшей мере, две проекции – Дополнительные проекции, в том числе косые, часто необходимы для полной оценки линии перелома, в частности, если фиксация металлоконструкцией закрывает перелом о КТ: если имеется металлоконструкция значительных размеров, то рекомендуется увеличить экспозицию; необходим мультисрезовый сканер с реконструкцией накладывающихся изображений, многоплоскостное переформатирование изображений – Дополнительные проекции, в том числе косые, часто необходимы для полной оценки линии перелома, в частности, если фиксация металлоконструкцией закрывает перелом о КТ: если имеется металлоконструкция значительных размеров, то рекомендуется увеличить экспозицию; необходим мультисрезовый сканер с реконструкцией накладывающихся изображений, многоплоскостное переформатирование изображений в) Дифференциальная диагностика: 1. Фиброзное срастание: • При сохраняющемся просветлении в месте перелома может наблюдаться клинически сросшийся/стабильный перелом • По ошибке может быть принят за несросшийся перелом при рентгенографии • Часто полностью срастается со временем г) Патология. Стадирование, градации и классификация: • Стадии срастания: о Явление острого перелома: – Включает разрушение тканей, связанных с переломом, образованием гематомы и воспалительный ответ – Нежизнеспособная кость по краю перелома резорбируется о Образования грануляционной ткани по линии перелома и около нее: – Продолжающаяся резорбция омертвевшей кости вдоль краев перелома о Формирование зрелой мозоли: – Хондробласты и остеобласты начинают образовывать хрящевой и костный матрикс – Минерализация матрикса может начаться через неделю – Состоит из плетеной (незрелой) кости о Переход мозоли в пластинчатую кость: – Это длительный процесс, который продолжается в течение нескольких месяцев или лет о Ремоделирование кости в нормальный контур, имевшийся до перелома: – Более эффективный и полный процесс у молодых пациентов – Дети могут переносить перелом с большим смещением, поскольку у них в процессе ремоделирования создается нормальный контур д) Клинические особенности срастания перелома: 1. Демография: • Возраст: о У детей переломы срастаются быстрее и эффективнее, чем у взрослых о Способность к срастанию перелома уменьшается у пожилых 2. Течение и прогноз: • К факторам, задерживающим срастание, относятся о Повреждения с высокой энергией с большим раздроблением кости и большим повреждением окружающих мягких тканей о Васкуляризация дистальной трети плечевой кости, локтевой кости и большеберцовой кости снижена → более медленное срастание, чем другие кости о Двойные переломы о Щель между костными отломками о Неадекватная иммобилизация о Инфекция в месте перелома о Этиология перелома связана с заболеванием: доброкачественное образование, болезнь Педжета, фиброзная дисплазия, лучевой некроз о Внутрисуставная локализация: синовиальная жидкость вызывает лизис тромбов; и поэтому отсутствует периостальная реакция внутри сустава о Пожилой возраст, при котором наблюдается остеопороз и уменьшение мышечной массы о Другие методы лечения и препараты: лучевая терапия, химиотерапия, НПВС-а, бисфосфонаты (обсуждается) о Курение о Сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет и недостаточное питание 3. Лечение: • Одним из условий срастания перелома является стабильность костных фрагментов, а также достаточно близкое сопоставление костных отломков для эффективного процесса срастания: о Если при смещении костных отломков требуется репозиция, ее можно достичь за счет закрытых или открытых (хирургических) вмешательств о Стабилизацию перелома можно достигнуть за счет закрытых (поддерживающая повязка, шина, гипсовая повязка), подкожных (наружный фиксатор, спицы Киршнера) или открытых хирургических методов • Неправильное срастание: требуется ревизионная операция для устранения неправильного срастания: о К таким операциям обычно относятся остеотомия, реконструкция, костный трансплантат • Несрастание: существуют различные тактики, которые зависят от возраста пациента, клинического статуса, места перелома и временного интервала с момента первичного перелома/операции: о Хирургическая обработка несросшегося перелома, после которой проводят иммобилизацию перелома со свежими костными поверхностями и часто костным трансплантатом: – Часто добавляют костный морфогенетический протеин (BMP) и другие ускорители о Продолжающиеся исследование многих новых методов лечения, как например, экстракорпоральная шоковая терапия, тканевая инженерия, генная терапия и системная активация срастания костей е) Диагностчиеская памятка: 1. Советы по интерпретации изображения: • Сравнение полученных при последнем обследовании рентгенограмм с серией предыдущих снимков является обязательным условием для определения динамики срастания или ее отсутствия • Неудачная фиксация металлоконструкции свидетельствует о несрастании или неполном срастании 2. Рекомендации по отчетности: • Ожидаемое время срастания отличается в зависимости от возраста пациента и кости: поэтому следует быть очень осторожным при сообщении о несрастании, кроме случаев, когда несколько консультирующих специалистов считают несрастание вероятным ж) Список использованной литературы: 1. Dijkman BG et al: When is a fracture healed? Radiographic and clinical criteria revisited. J Orthop Trauma. 24 Suppl 1:S76-80, 2010 – Также рекомендуем “Признаки патологического перелома кости” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.9.2020 |

Источник

Постепенное срастание кости.

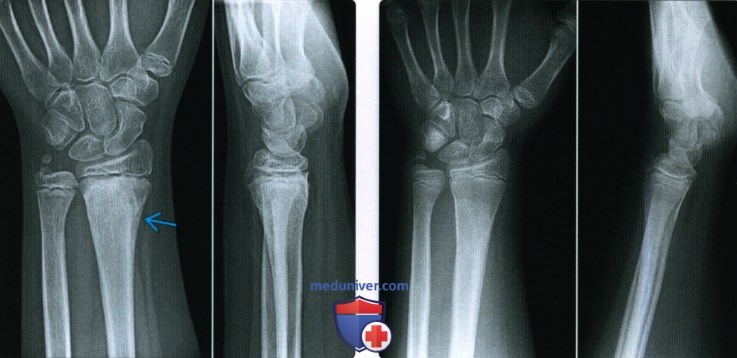

Постепенное срастание кости. (Слева) На рентгенограммах в заднепередней (слева) и латеральной проекции можно видеть запястье у мальчика 11 лет через месяц после перелома Салте-ра-Харриса II учевой кости в типичном месте. Линия перелома не совсем четкая и имеется незрелая мозоль пересекающая снаружи линию перелома. Репозиция перелома неполная .

(Слева) На рентгенограммах в заднепередней (слева) и латеральной проекции можно видеть запястье у мальчика 11 лет через месяц после перелома Салте-ра-Харриса II учевой кости в типичном месте. Линия перелома не совсем четкая и имеется незрелая мозоль пересекающая снаружи линию перелома. Репозиция перелома неполная . (Слева) На рентгенограммах в заднепередней (слева) и латеральной проекции у этого же па -циента через месяц определяется почти полное закрытие линии перелома с ремоделированием мозоли. Мозоль уже напоминает здоровую кость. В этот момент перелом, вероятно, клинически стабилен.

(Слева) На рентгенограммах в заднепередней (слева) и латеральной проекции у этого же па -циента через месяц определяется почти полное закрытие линии перелома с ремоделированием мозоли. Мозоль уже напоминает здоровую кость. В этот момент перелом, вероятно, клинически стабилен. (Слева) На рентгенограмме в ладьевидной проекции (заднепередняя проекция с отклонением локтевой кости) запястья у мальчика 15 лет, который травмировал запястье во время игры в футбол, определяется острый перелом без смещения шейки ладьевидной кости. Необходимо указать степень смещения, поскольку практически при любом смещении необходимо проводить хирургическую фиксацию.

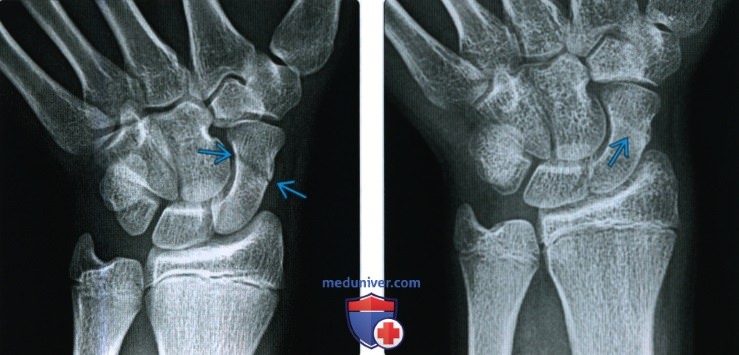

(Слева) На рентгенограмме в ладьевидной проекции (заднепередняя проекция с отклонением локтевой кости) запястья у мальчика 15 лет, который травмировал запястье во время игры в футбол, определяется острый перелом без смещения шейки ладьевидной кости. Необходимо указать степень смещения, поскольку практически при любом смещении необходимо проводить хирургическую фиксацию. (Слева) На переформатирую-щей КТ во фронтальной проекции видна сохраняющаяся линия перелома шейки ладьевидной кости с кортикацией краев перелома и вторичным дегенеративным формированием кисты, все признаки несрастания. КТ точнее, чем рентгенография при определении несрастания.

(Слева) На переформатирую-щей КТ во фронтальной проекции видна сохраняющаяся линия перелома шейки ладьевидной кости с кортикацией краев перелома и вторичным дегенеративным формированием кисты, все признаки несрастания. КТ точнее, чем рентгенография при определении несрастания. (Слева) На рентгенограмме в заднепередней проекции визуализируются запястье и дистальная часть предплечья у мужчины 41 года, направленного для лечения несросшегося перелома лучевой кости более чем через год после фиксации. Несмотря на обильную мозоль. в области перелома, линия перелома остается частично заметной.

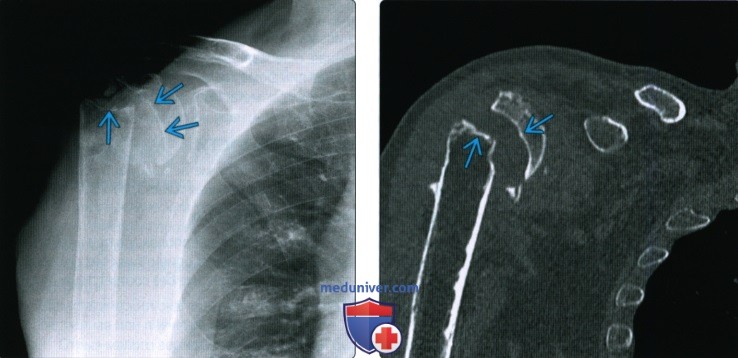

(Слева) На рентгенограмме в заднепередней проекции визуализируются запястье и дистальная часть предплечья у мужчины 41 года, направленного для лечения несросшегося перелома лучевой кости более чем через год после фиксации. Несмотря на обильную мозоль. в области перелома, линия перелома остается частично заметной. (Слева) На рентгенограмме плечевого сустава в проекции Грасгея у мужчины 66 лет через 10 месяцев после проксимального перелома плечевой кости видна оссификация краев перелома и сохраняющееся неправильное расположение отломков. Местами имеются небольшие точки кальцификации, но отсутствует выраженная связывающая мозоль.

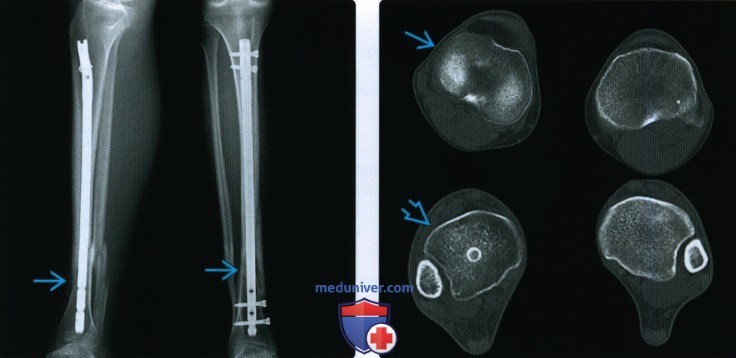

(Слева) На рентгенограмме плечевого сустава в проекции Грасгея у мужчины 66 лет через 10 месяцев после проксимального перелома плечевой кости видна оссификация краев перелома и сохраняющееся неправильное расположение отломков. Местами имеются небольшие точки кальцификации, но отсутствует выраженная связывающая мозоль. (Слева) На рентгенограммах в латеральной (слева) и передне-задней проекции голени виден внутримозговой штифт через срастающийся спиральный перелом в дистальной части большеберцовой кости. Хотя проксимальная часть большеберцовой кости правильно расположена на обеих снимках, дистальные части расположены не по оси.

(Слева) На рентгенограммах в латеральной (слева) и передне-задней проекции голени виден внутримозговой штифт через срастающийся спиральный перелом в дистальной части большеберцовой кости. Хотя проксимальная часть большеберцовой кости правильно расположена на обеих снимках, дистальные части расположены не по оси. (Слева) На снимке в передне-задней (слева) и латеральной проекции визуализируется голень у пациента после фиксации перелома большеберцовой кости в результате несчастного случая на кроссовом мотоцикле 19 лет назад. Пациент не выполнял рекомендации по ограничению нагрузки на конечность, что привело к неправильному срастанию с кривизной, направленной латерально и кпереди. Неправильное сопоставление привело к раннему остеоартриту коленного сустава.

(Слева) На снимке в передне-задней (слева) и латеральной проекции визуализируется голень у пациента после фиксации перелома большеберцовой кости в результате несчастного случая на кроссовом мотоцикле 19 лет назад. Пациент не выполнял рекомендации по ограничению нагрузки на конечность, что привело к неправильному срастанию с кривизной, направленной латерально и кпереди. Неправильное сопоставление привело к раннему остеоартриту коленного сустава.