Профилактика переломов шейного отдела позвоночника

Перелом шейного отдела позвоночника способен нанести организму сильные повреждения и стать причиной не только долгосрочных проблем с позвоночником, но и летального исхода. Рассмотрим симптомы, диагностику и методы лечения такой травмы.

Что такое перелом шейного позвонка

Перелом шейного позвонка – это достаточно распространенная травма. Несмотря на это, она представляет большую опасность – несчастный случай может закончиться для пострадавшего инвалидностью или летальным исходом. Причина заключается в том, что примерно в 60% случаев у человека оказывается поврежден спинной мозг.

Позвонки могут быть повреждены компрессионным и декомпрессионным путем. В первом случае причина травмы – это сильное сдавливание, а втором – растяжение. Велика опасность и появления осколков – их наличие способно перевести травму в категорию активных.

То, какой вред организму нанесет перелом шейного отдела позвоночника, во многом зависит от действий в рамках первой помощи. У человека могут быть проблемы с дыханием или глотательным рефлексом, болевой шок. Потому важно не давать ему никаких обезболивающих в таблетках, зафиксировать голову и следить за тем, чтобы во рту не скапливались рвотные массы.

Строение шейного отдела позвоночника

Всего в составе шейного отдела семь позвонков:

- Первый. Также называет «атлант». Травмируется очень часто, потому что не имеет специальной амортизирующей подложки в месте соединения с другими костями. Его повреждение способно оказывать воздействие на гипофиз, внутреннее ухо, а также симптоматическую нервную систему.

- Второй. Травма этого сегмента способна вызывать повреждения зрения и слуха.

- Третий. Если есть проблемы в этом отделе, у больного часто может проявиться паралич лицевых мышц.

- Четвертый. Пришедшийся на эту область перелом может иметь последствие в виде паралича рта.

- Пятый. Очень тяжелый в плане последствий повреждения позвонок. Он отвечает за горловые связки, потенциально способен вызывать проблемы с дыханием и глотанием.

- Шестой. Удар сюда приводит к спазму мышц предплечья и шеи, человек начинает страдать от удушья.

- Седьмой. Больной будет чувствовать онемение в плечах и руках.

Причины травмы шейных позвонков

Симптомы перелома шейного отдела позвоночника вполне могут возникать у тех, кто занимается экстремальными видами спорта или получил сильный удар по голове. Есть две основные силы, которые способствуют повреждениям:

Сдавливание. Результатом становится опасный и сложный в лечении компрессионный перелом. В зависимости от уровня сдавливания тела позвонка, может быть задет спинной мозг. Нередко такие травмы приводят к инвалидности и летальному исходу.

Растяжение. В этом случае позвонки часто оказываются целыми. Больше страдают связки, нервы и межпозвоночные диски. Повреждение опасно тем, что возникает нарушение удерживающих позвоночник в правильном положении связей. Для лечения может потребоваться хирургическое вмешательство.

Причина таких воздействий может быть разная, к примеру автомобильная авария или неудачный прыжок в воду. Сложнее всего ситуация, когда целостность позвонка нарушается и от него отделяются острые осколки.

Как диагностировать перелом

Признаки шейного перелома во многом позволят диагностировать такую травму сразу после ее получения – по неестественному положению головы или сильным болям.

В больнице медики используют специальное оборудование – рентгены и томографы. Они помогают определить, в каком состоянии на данный момент находятся кости и ткани, располагающиеся рядом с ними.

Признаки перелома

Многие признаки переломов шейных позвонков были перечислены нами в описании строения этой части позвоночного столба. Среди основных симптомов:

- сильная боль в области шеи;

- неспособность держать голову прямо;

- сильное напряжение в мышцах;

- потеря чувствительности в руках или области рядом с травмированным местом;

- появление гематомы или отечности;

- ухудшение зрения и слуха;

- потеря сознания от сильного болевого шока.

В такой ситуации важно правильно сработать: зафиксировать голову человека, не давать ему двигаться – это ухудшит состояние и приведет к опасности еще более сильного повреждения внутренних тканей. Обратите внимание на то, что нужно как можно скорее вызвать «Скорую помощь».

Повреждение первого позвонка

Так как первый позвонок называется «атлантом» и отвечает за поддержание правильного положения головы человека, его повреждение приводит к появлению нестабильности в области шеи. Может теряться чувствительность ткани рядом с пораженной областью. Как можно скорее уложите пострадавшего на ровную, твердую поверхность.

Повреждение второго позвонка

Последствия перелома 2 шейного позвонка могут оказаться не менее страшными, чем при повреждении атланта. В аксисе могут возникать повреждения зубовидного отростка и сустава Крювелье. Это достаточно тяжелый случай из-за повреждения нервных волокон.

На начальном этапе человек может не осознавать, что у него перелом, потому что голова свободно двигается и боль не столь сильная. Однако через некоторое время или при воздействии даже минимальной тяжести может наступить серьезное повреждение: от паралича до слепоты. При первом подозрении на такое повреждение нужно как можно скорее сделать рентгенографию.

Остальные позвонки

Перелом 4, 5 шейных позвонков встречается не так часто, но спинной мозг в них также подвержен повреждениям. В этом случае человек может почувствовать снижение чувствительности конечностей, наступает паралич пальцев на руках или сильное напряжение мышц в области шеи.

Последствия перелома 7 шейного позвонка, как уже описывалось выше, приводят к затруднению дыхания и глотания, а это не менее опасно.

Лечение

Первый серьезный шаг на пути к выздоровлению пациента – подробная диагностика его состояния с использованием современной техники – МРТ, а также рентгена. Вариантов лечения может быть два – это консервативный подход или хирургическое вмешательство.

Консервативный метод

Используется в том случае, если перелом нетяжелый. В этом случае боль купируется с использованием анальгетиков, а на время восстановления больному надевается специальный воротник. Он поддерживает шею в правильном положении и ограничивает подвижность.

На протяжении нескольких недель нужно будет двигаться с собой осторожностью. Чтобы последствия перелома шейных позвонков были не такими серьезными, прописывается и специальная богатая кальцием и питательными веществами диета.

Хирургическое вмешательство

Операция нужна в том случае, если есть сильный компрессионный перелом или от позвонка отделились острые осколки. В таком случае последствия перелома шейного отдела могут вылиться в паралич и инвалидность, потерю зрения. Всего один большой осколок способен нанести серьезные повреждения.

Хирург удаляет осколки и ставит специальную титановую накладку. После восстановительного периода к шее возвращается подвижность.

Восстановительный период

Реабилитация после перелома шейного отдела позвоночника является важным этапом восстановления. Используется массаж, иглоукалывание, гимнастика и методы физиотерапии, способные вернуть подвижность.

Последствия переломов шейного отдела позвоночника

Если человек не получит должного лечения, велика опасность появления онемения конечностей, ухудшения зрения и слуха, искривления шеи, потери способности держать голову прямо. Некоторые жалуются на плохую подвижность шеи. Еще большую опасность представляет ухудшение состояния костной ткани, при которой повторный перелом может случиться даже без приложения большой нагрузки.

Источник

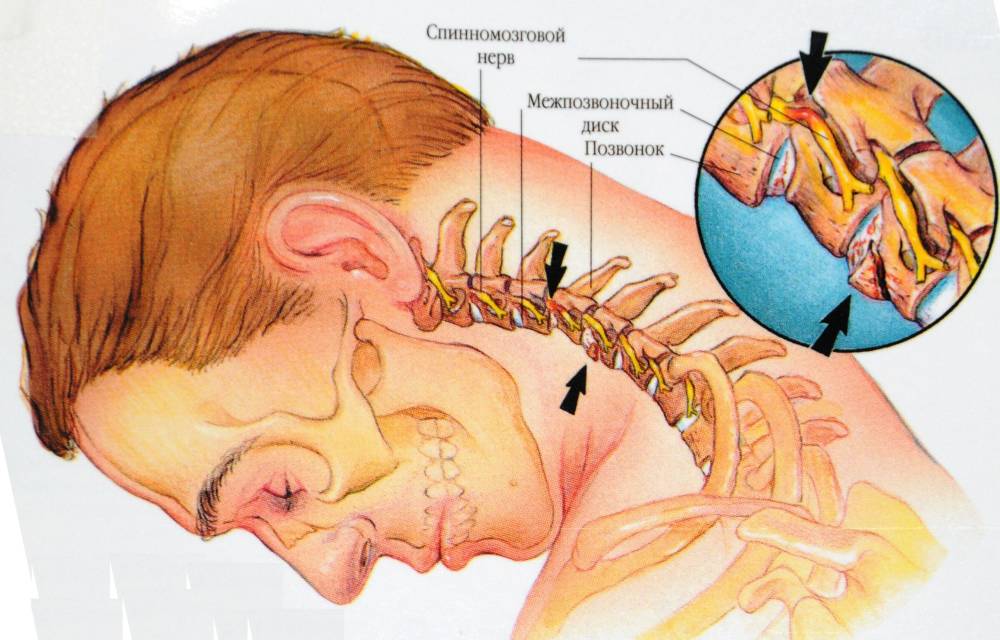

Анатомически шея является частью осевого гибкого столба, известного как позвоночник или позвоночный столб, который простирается через большую часть тела. Шейный отдел позвоночника состоит из семи костей (С1-С7 позвонков), которые отделены друг от друга межпозвоночными дисками. Эти диски позволяют позвоночнику двигаться свободно и действовать в качестве амортизаторов во время движений. Спинной мозг является очень уязвимой структурой, которая соединяет мозг с телом, находится в середине шейного отдела позвоночника, будучи защищенным его плотными, надежными костными тканями.

Особенности перелома шеи, связанные со спортом

Спортивные занятия могут способствовать травмам шеи, различной степени тяжести, в том числе переломам шейных позвонков и травмам спинного мозга. Перелом шеи — очень серьезный вопрос, но во многих случаях, пациент может полностью восстановится, и будут возвращены все неврологические функции. Но эта травма иногда может привести к полному обездвиживанию, что явится причиной постоянного паралича или даже смерти.

Спорт и связанные с ним шейные травмы могут быть классифицированы следующими разновидностями:

- Острые растяжения межпозвоночных дисков, включая.

- Переломы и вывихи шеи.

- Травматизм корня нерва или плечевого сплетения.

- Травмы межпозвоночного диска.

- Стеноз.

Особенностью шейных переломов является невозможность свободной мобильности пациента. Человек с травмой шеи не должен перемещаться без грамотной медицинской поддержки, которая должна быть вызвана немедленно. Важно признать возможность перелома шеи. Спортивные травмы — достаточно серьезные явления, способные вызвать повреждение не только шейной области, но и других частей тела, чаще всего головы или грудной клетки.

Резкий поворот шеи или сильный удар в голову может вызвать перелом шеи. Спорт с применением насильственного физического контакта несет больший риск таких повреждений. К таким играм относят футбол, хоккей, регби и различные виды борьбы. Клюшка противника или удар в регби часто приводят к сломанной шее. Переломы также связаны с некоторыми бесконтактными видами спорта, такие как катание на лыжах, плавание, дайвинг, серфинг, тяжелая атлетика и верховая езда.

Разновидности поражений при травмах спинного мозга

Квадриплегия, или тетраплегия — результат травм спинного мозга в шейном в шейном отделе, которые привели к соответствующей потере мышечной силы во всех четырех конечностях. Различают:

- Полное обездвиживание.

Происходит полная потеря всех двигательных и сенсорных функций ниже уровня травмы в области шеи. Обе стороны тела одинаково затронуты. Даже в случае полного паралича, спинной мозг редко подвергают оперативному иссечению. Чаще всего, потери функции вызваны контузией или ушибом спинного мозга, либо путем нарушения кровотока в поврежденной части спинного мозга.

- Неполное обездвиживание.

Некоторые функции моторики остаются ниже начального уровня травмы. Человек с неполной травмой имеет возможность перемещать одну руку или ногу чуть лучше, чем другие, либо может быть обеспечено полное функционирование на одной стороне тела.

- Сотрясение позвоночника.

Нарушения моторики могут быть полными или неполными, однако дисфункции спинного мозга в любом случае временные, проходящие, как правило, в течение одного или двух дней. Футболисты особенно восприимчивы к сотрясению и ушибам спинного мозга. Последнее явление может привести к неврологическим симптомам, включая онемение, покалывание, подобие поражения электрическим током, а также — ощущения жжения в конечностях. Переломы позвоночника, такие как дислокационные слезовидные повреждения связок не могут быть исключены, пока не будет доказано обратное.

Основные признаки и симптомы повреждений шейных позвонков

Перелом шеи в результате спортивного несчастного случая, часто характеризуется следующими признаками и симптомами:

- Различные по интенсивности болевые ощущения.

- Боли часто отдают от шеи до плеч, нередко — в направлении кистей.

- Отек и синяки.

- Повышенная чувствительность.

- Снижение чувствительности в руках, ногах или теле.

- Мышечная слабость, частичный или полный паралич рук или ног.

Тяжесть травмы зависит от пораженной области спинного мозга. Чем ближе травмирующие последствия находятся к спинному мозгу, тем большее воздействие они оказывают на движение тела и качество чувствительности.

Кроме того, очень часто при переломе шейного отдела позвоночника встречают:

- Экстремальные боль или давление в области шеи и головы.

- Покалывание или потеря чувствительности в руке, ноге, пальцах рук или ног.

- Частичная или полная потеря контроля над любой частью тела.

- Частые неконтролируемые позывы к акту дефекации или мочеиспускания, частичное или полное недержание мочи и кала.

- Трудности с балансом и ходьбой.

- Аномальные группы симптомов ощущения в грудной клетке — боль, давление.

- Нарушение дыхания после травмы.

- Необычные шишки на голове или позвоночнике.

Диагностика спортивных травм

Перелом шеи, а также — сочетанное с этим полное обездвиживание, требует неотложной медицинской помощи. Пациент должен пройти полное неврологическое обследование как можно быстрее, чтобы оценить нестабильность и возможность смертельной угрозы. Диагноз ставится на основании изучения инцидента, симптомов, физического обследования и результатов радиологических испытаний, в том числе:

- Компьютерная томография (КТ).

Графическое изображение, созданное цифровыми технологиями на основе результатов рентгеновского облучения, может показать форму и размер позвоночного канала, его содержание и структуры вокруг него.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Диагностический тест, который производит трехмерные изображения структур тела с помощью мощных магнитов и компьютерных технологий. Метод МРТ может показать спинной мозг, нервные окончания и окружающие области, а также — расширение, вырождение и развитие опухолей.

- Рентгенография.

Применение радиации для получения снимка части тела может показать структуру, расположение позвонков и контуры суставов.

Лечение спортивного травматизма шеи

Лечение варьируется в зависимости от следующих факторов:

- Тяжести перелома.

- Если есть связанные с этим дислокации или неустойчивость.

- Какие шейные кости ломаются.

- Есть ли сопутствующий травматизм спинного мозга или нервных окончаний, сочетанный с мышечной слабостью или параличом.

Незначительные переломы часто лечат с помощью шейного воротника или скоб, которые пациенту придется носить в течение шести-восьми недель, пока кости срастутся. Более тяжелые или комплексные переломы могут потребовать иммобилизацию пациента или хирургические вмешательства с наличием или без хирургической декомпрессии.

Хирургическая декомпрессия спинного мозга часто проводится после возникновения травмы, хотя сроки этого вмешательства широко варьируется. Операция включает удаление различных тканей или фрагменты костей, которые оказывают компрессионное воздействие на спинной мозг. В зависимости от специфических условий травмы, декомпрессия осуществляется с помощью различных хирургических подходов, в том числе, на открытой ране.

Профилактические советы

- Езда на велосипеде должна осуществляться обязательно в специальном шлеме. Проезд рядом с припаркованными автомобилями должен быть на расстоянии не менее 4 метров от них.

- Нельзя носить наушники во время занятий пробежкой на территориях, где двигаются автомобили или велосипедисты.

- Всегда нужно соблюдать правила дорожного движения, это повысит вероятность избежания.

- Футболисты должны получать адекватную предварительную подготовку и укрепление мышц головы и шеи.

- Нельзя нырять в воду, если глубина бассейна менее 3 метров.

- Не следует нырять в воду в открытых водоемах, не изучив предварительно глубину и рельеф дна.

- Не участвовать в спортивных соревнованиях во время любого заболевания или сильной усталости.

- Необходимо отказаться и произвести дальнейшую замену спортивного оборудования или защитной одежды, если они повреждены;

- Никогда и никуда не бросаться вниз головой.

Источник

Переломы шейных позвонков (1,2,3,4,5,6,7): причины, симптомы, лечение, последствия

Перелом шеи — тяжелая травма, которая может привести к смерти или глубокой инвалидности. Во время перелома повреждается один или несколько позвонков. При повреждении спинного мозга во время травмы возможен частичный или полный паралич.

В шейной области располагаются такие важные органы, как трахея, щитовидная железа. Через мягкие ткани проходит блуждающий нерв и сонная артерия. Также в этой области находятся позвоночная артерия, сегменты спинного мозга. При переломе возможно повреждение любого из этих жизненно важных участков.

Причины и группы риска

Чаще всего перелом шеи происходит у ныряльщиков (травмы 1-го и 2-го позвонков), водителей и пассажиров автотранспорта при ДТП. Получение данной травмы также возможно при падении на голову крупных предметов или резких и сильных поворотах головы.

У детей и пожилых людей шейный отдел позвоночника, как и вся костная система, ослаблен. Даже незначительное, по меркам здорового человека, воздействие может привести к перелому, вывиху или подвывиху позвоночника. Особенно важно учитывать это при посещении мануальных терапевтов, кабинетов аппаратного массажа и народных целителей, «лечащих шею». Отсутствие требуемых познаний и навыков с их стороны приведет вас к инвалидному креслу. Доверяйте свое здоровье исключительно официальным врачам и массажистам, работающим в лицензированных лечебных учреждениях.

Лечение

В зависимости от степени и сложности травмы, лечение переломов шейного отдела может осуществляться консервативными и оперативными методиками. Без операции можно обойтись только при неосложненных переломах, которые не несут угрозы для жизни больного.

Медикаментозная терапия заключается в обезболивании места повреждения, для чего используются инъекционные формы анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов («Баралгин», «Новокаин», «Диклофенак» и т.

д.), в тяжелых случаях применяются наркотические средства – например, «Трамадол».

Дальнейшая тактика лечения зависит от особенностей травмы и определяется врачом.

Во-первых, важное значение имеет первая помощь. Она сводится к обеспечению фиксации шеи, освобождению дыхательных путей. Также следует дать человеку обезболивающее лекарство.

В стационаре лечение перелома ШОП может быть консервативным и оперативным.

Как происходят переломы шейных позвонков? Какие последствия могут повлечь за собой такие травмы? На эти и другие вопросы мы ответим в данной статье.

Основные сведения

Переломы шейных позвонков очень опасны, так как могут стать причиной инвалидности или летального исхода пострадавшего.

Шея человека представляет собой сложный природный механизм, который выполняет множество функций. Важнейшую роль в этом играют мышцы, хрящи, связки и кости.

В шейном отделе позвоночного столба находятся семь позвонков.

Как известно, они разделены так называемыми межпозвоночными дисками и скреплены целой системой связок.

В связи со всем вышесказанным можно смело отметить, что переломы шейных позвонков – это довольно серьезная травма. Очень часто она не поддается лечению и восстановлению.

На основе данных проведенных исследований и осмотра врача вырабатывается тактика лечения. При всей серьезности травмы основой для восстановления и выздоровления является проведение консервативного лечения, суть которого заключается в репозиции поврежденного участка.

Лечение перелома шейных позвонков происходит индивидуально в каждом конкретном случае.

На выбор методов лечения влияют такие факторы как тяжесть травмы, локализация перелома, наличие нестабильности позвонков, вывиха, а также наличие неврологической травмы.

Иммобилизация

Иммобилизация является одним из основных приёмов для лечения перелома шеи.

Неподвижность шейного отдела необходимо обеспечить для предотвращения дополнительных травм и правильного заживления.

Для того, чтобы обеспечить возможность правильного срастания поврежденных позвонков, проводят репозицию отломков. Это можно сделать консервативным методом извне. При невозможности проведения такой процедуры выполняют открытую репозицию оперативным путем.

Пациентам с неосложненными переломами допускается вправление позвонков при помощи мануальной терапии. Это консервативная методика, которую долен проводить только квалифицированный врач.

После этого пациенту надевают специальный фиксатор, который ограничивает движения шеи и не позволяет поврежденным частям позвонков снова сместиться. Раньше часто применяли скелетное вытяжение, когда пациент был вынужден в течение нескольких недель лежать в постели, пока не кости не срастутся.

Если диагностировано повреждение спинного мозга, выполняют нейрохирургическую операцию. Она заключается в освобождении сдавленных участков нервной системы, а также высвобождении зажатых костными отломками корешков спинномозговых нервов. При необходимости предпринимают меры, направленные на увеличение межпозвоночного пространства.

Для достижения стойкого лечебного эффекта и уменьшения времени восстановления показан строгий постельный режим. Возможно также назначение физиотерапии, которая стимулирует процессы заживления в пораженных тканях.

Терапия при переломе позвонков шеи подбирается с учетом особенностей полученной травмы. Для лечения подобных повреждений успешно применяются такие способы.

Симптомы

Для перелома шеи характерно наличие неспецифических и специфических симптомов.

Симптомы, характерные для всех переломов:

- резкая боль в покое, которая усиливается при попытке совершить движение;

- отечность;

- кровотечение;

- нарушение двигательной функции;

- деформация травмированной области;

- наличие открытой раны и костных осколков.

- онемение или паралич верхних и/или нижних конечностей;

- нарушение дыхания, работы сердца;

- неконтролируемые акты мочеиспускания и дефекации.

Изолированные переломы 1-го шейного позвонка (атланта) может наблюдаться после воздействий травмирующего фактора на темя при прямой шее (ныряние в воду, падение массивных предметов на голову). В таком случае происходит вколачивание первого позвонка в затылочную кость, возможно сотрясение головного мозга, травма ствола мозга, кровоизлияние в заднюю черепную ямку. Возможно сохранение сознания и отсутствие паралича, однако движения в атлантозатылочном суставе будут невозможны.

Реабилитация

Реабилитация после перелома позвоночника основана на посещение кабинета физиопроцедур, лечебного массажа, подводного вытяжения и витаминотерапии. Врач подбирает курс восстановления индивидуально для каждого пациента.

Физиотерапия

На этапе восстановления физическая терапия является главным фактором. Больному назначают стандартный комплекс ЛФК при травме позвоночника. Посещение бассейна, возможно, только после того, как мышцы шеи окрепли. Все мероприятия направлены на стимуляцию регенерации костной структуры и укрепление мышечного корсета.

- Магнитотерапия – эффективно влияет на срастание обломков, улучшает кровообращение, нормализует кальциево-фосфорный обмен, купирует осложнения.

- Дарсонвализация – усиливает питание костной ткани, препятствует ослаблению мышц, активизирует метаболизм в тканях.

- Подводное вытяжение – высвобождает нервные корешки, улучшает циркуляцию крови шеи, предупреждает деформацию и развитие остеохондроза, но также имеет противопоказания. По этой причине назначается в исключительных случаях.

- Электростимуляция – повышает локальный иммунитет, активизирует кровообращение, предупреждает воспалительные процессы, купирует гипотрофию мышц шеи.

Массаж

Проводить массаж после слома шеи можно уже на этапе иммобилизации. Интенсивность действий определяет врач. На раннем этапе восстановления массаж необходим для профилактики пролежней и атрофии мышц.

Дискомфорт во время процедуры исключен. В случае если больной испытывает боли, то это свидетельствует о несоблюдении техники выполнения. Наибольший эффект достигается при проведении синкардиального массажа. С его помощью достигается восстановление кровоснабжения и предупреждается дефицит питания костной структуры шеи.

Виды травмы

Степень тяжести травмы зависит от уровня повреждения шейного отдела позвоночника и вида перелома:

- Перелом на уровне 1-го и 2-го шейных позвонков практически всегда сопровождается гибелью пострадавшего или образованием полного паралича туловища, верхних и нижних конечностей.

- Нарушение целостности 3-го и 4-го позвонков при отсутствии костных осколков и травмы спинного мозга пациент сможет вести полноценную жизнь после пройденного курса лечения. Однако малейшее повреждение спинного мозга приведет к нарушению функции дыхательного центра и гибели пострадавшего.

- Переломы 5–7 шейных позвонков редко заканчиваются летальными исходами, однако они могут привести к полному параличу и глубокой инвалидности.

Классификация

Современная медицина классифицирует компрессионные переломы шейных позвонков по двум категориям.

- 1 степень. Колонна позвонка в результате компрессии уменьшается не более чем на 30%;

- 2 степень. Колонна позвонка в результате компрессии уменьшается на 30-50%;

- 3 степень. Колонна позвонка после компрессии разрушается более чем на 50%.

Есть несколько вариантов того, как разделить перелом шейных позвонков. Ниже представлены наиболее часто употребляемые в практическом здравоохранении классификации.

- По характеру:

- компрессионный, в результате сдавления тела позвонка;

- оскольчатый, с наличием осколков;

- переломо-вывих;

- перелом дужек.

В предпоследнем варианте наравне с вывихом суставных отростков наблюдается перелом тела или дужек.

Имеется в виду с повреждением спинного мозга или без него.

- По локализации:

- травма ныряльщика (повреждаются позвонки с 3 по 7, рвутся связки);

- повреждение первого позвонка (перелом Джефферсона);

- повреждение второго позвонка (перелом палача);

- повреждение землекопа (перелом остистых отростков 6 и 7 позвонка).

Наиболее уязвимыми к внешнему воздействию считаются шейные позвонки с 3 по 6. Распространенной травмой является компрессионный перелом шейного отдела. Именно при таком повреждении часты летальные исходы. Что такое компрессионный перелом шейного отдела? Это травма, в результате которой шейные позвонки сдавливаются. В результате страдают не только костные ткани, но и соединительные.

Выделяют группу осложненных ранений. По степени тяжести к ней относятся переломы с наличием костных выступов и повреждением спинного мозга. Группа неосложненных травм включает повреждения, не несущие угрозу жизни пациента. По тяжести к ней относятся закрытые переломы без смещения.

Повреждения, которые отмечают на уровне позвонков шейного отдела (С3-С7), можно классифицировать на основе направленности действия силы, являющейся причиной травмы. Ниже представлена общепринятая классификация.

Существует несколько классификаций переломов. В зависимости от выраженности клинических проявлений и обширности повреждений выделяют три степени перелома:

- I степень – проявляется болями в шее, которые через некоторое время исчезают самостоятельно;

- II степень – к боли добавляется неврологическая симптоматика, например, головокружение, расстройства чувствительности;

- III степень – тяжелое состояние пациента, велика вероятность летального исхода.

Вместе с этим, по локализации повреждения выделяют несколько видов переломов шейного отдела:

- переломы Джефферсона – повреждения первого (С1) шейного позвонка;

- «переломы палача» – повреждения второго (С2);

- «переломы ныряльщика» – в третьего по седьмой позвонки. В этом случае повреждение костной ткани нередко сочетается с разрывами или растяжениями связок;

- «переломы землекопа» – травмы шестого и седьмого позвонка.

По наличию осложнений они могут неосложненными и осложненным.

Первая помощь при травмах шейного отдела позвоночника

С момента получения травмы и до постановки окончательного диагноза пострадавшему запрещено двигаться. Переносить пациента разрешено только при наличии факторов, угрожающих его жизни (открытое пламя, нависающие структуры, склонные к обвалу, близкий источник электрического тока и др.). Если жизни пострадавшего ничто не угрожает — не пытайтесь самостоятельно привести его в чувства, выровнять и зафиксировать шею, транспортировать в медицинское учреждение, посадить или, наоборот, положить его. Любые ваши действия могу привести к ухудшению состояния пациента и дополнительной травматизации позвоночника и спинного мозга.

В ваших силах только устранить угрожающие жизни факторы внешней среды и вызвать скорую помощь.

Диагностика

Диагностика острого состояния проводится только в условиях стационара. Врач обязан выслушать больного или сопровождающих его лиц, уточнив обстоятельства происшествия, приведшего к травме. После этого он проводит внешнюю пальпацию поврежденной области, отмечая участки с наибольшей болезненностью.

Переломы шеи диагностируют с помощью рентгена. При наличии опасений насчёт повреждения спинного мозга вследствие травмы дополнительно выполняют КТ.

Выявить перелом шейных позвонков позволяет рентгенография. Чтобы исследования были максимально информативными, снимки делают в нескольких проекциях (обычно достаточно двух). При подозрении осложнений диагностика перелома шеи проводится с применением магнитно-резонансной томографии. Метод позволяет оценить состояние костной ткани и связочного аппарата.

Если произошел перелом пятого или другого шейного позвонка, необходимо провести следующие процедуры с целью диагностики:

- опрос пациента;

- осмотр;

- посещение пациентом терапевта, травмотолога, невропатолога;

- МРТ;

- рентгенография (две проекции);

- компьютерная томография;

- спондилорентгенография.

Последние четыре процедуры могут дополнять друг друга, однако необязательно проходить их все.

Наиболее предпочтительную(-ые) выберет врач, учтя особенности патологии конкретного пациента.

Диагностика переломов различной степени тяжести начинается с очного осмотра врача и пальпации. Чаще всего диагноз можно установить уже на этом этапе. Однако без дополнительных инструментальных исследований не обойтись, так как именно они смогут дать полное представление о локализации травмы, ее характере.

К информативным вспомогательным исследованиям, необходимым для диагностики переломов относят:

- Магнитно-резонансную томографию: неинвазивный метод диагностики, использующий силу магнитного поля. Метод высокоточен и практически не имеет противопоказаний, поэтому может применяться даже в случае довольно серьезных травм. С помощью данного исследования можно получить изображение не только костной структуры, но и тканей вокруг области исследования.

- Компьютерную томографию. Метод применяется при подозрении на перелом первого шейного позвонка.

- Рентгенографию.

Первейшим способом диагностики перелома позвонков является обычный рентген шейного отдела.

Индивидуально, в случаях подозрения нестабильности перелома проводят компьютерную томографию. Магниторезонансная томография применяется для диагностирования повреждения спинного мозга, корешков нервов и других неврологических травм.

Медицинская помощь

Бригада врачей скоро помощи по прибытию на место происшествия первым делом зафиксирует шею пострадавшего специальным воротником и переложит его на носилки, зафиксирует конечности и туловище. Хирургическое лечение показано только при наличии открытой раневой поверхности, костных осколков, инородных тел в области шеи, кровотечения. В операционной производят хирургическую обработку раны, удаление инородных тел, репозицию костных обломков. При необходимости устанавливают металлические спицы и пластины для надежной фиксации травмированных позвонков.

Профилактические меры

Профилактикой от травм шеи могут стать регулярные занятия спортом и физическими упражнениями. Популярностью пользуется гимнастика Бубновского для шеи.

Систематические занятия приведут к укреплению мышц тела. Мышцы, в свою очередь, будут крепко держать в природном положении конечности и голову, даже при ДТП, ударах, падениях.

Кроме упражнений можно посоветовать наладить рацион питания, полный полезных веществ, витаминов и макро- и микроэлементов. И, в-третьих, профилактика травм включает в себя внимательное бережное отношение к своему телу.

Если не подвергать себя опасности, быть внимательным и рассудительным, то риск получения травмы становиться минимальным. А в комплексе с вышеперечисленными методами сводиться к нулю.

Прогноз после перелома

Возвращение к полноценной жизни возможно только после неосложненных переломов без травм спинного мозга и соблюдении всех врачебных рекомендаций. В остальных случаях возможно сохранение частичного пареза туловища и конечностей, нарушение нормального строения и функционирования структур, расположенных в области шеи и даже полного паралича конечностей и туловища.

На данный момент существует широкий спектр методик и упражнений для восстановления полного объема движений после перелома шеи. Выполнение всех предписаний и усердная работа улучшали качество жизни после подобных травм у многих пострадавших. Массаж разрешено проводить только после полного заживления и сращения костной ткани. На ранних сроках реабилитации массаж только ухудшит состояние. Различные наклоны и повороты головы в качестве лечебной физкультуры противопоказаны практически всем людям, перенесшим перелом шеи, особенно в начале восст