При переломе пяточной кости угол белера

Внутрисуставные переломы пяточной кости

П. Никитин,Центр спортивной травматологии НУФВСУ г. Киева, Украина

75% переломов пяточной кости являются внутрисуставными. Внутрисуставные переломы пяточной кости составляют 2% от всех переломов костей скелета и 60% всех переломов предплюсны. В 10% случаев являются открытыми и в 10% сопровождаются компартмент-синдромом. В 15% случаев имеется двустороннее повреждение, а в 25% сопровождается каскадными повреждениями костей скелета.

Основными механизмами травмы являются падение с высоты и ДТП.

Первичная линия перелома определяется давлением таранной кости и проходит через угол Гиссана, заднюю суставную фасетку и образует передне-медиальный и задне-латеральный фрагменты (рис. 1).

При продолжении действия травмирующей силы наблюдается раскалывание пяточной кости на 6 фрагментов эффект «колуна» (рис. 2):

- передне-медиальный

- передне-латеральный

- сустентекулярный

- фрагмент латеральной стенки

- фрагмент задней суставной фасетки

- фрагмент бугра пяточной кости

Высоко энергетическая травма приводит к возникновению эффекта «колуна» и смещению отломков (рис. 3). В результате происходит расширение пяточной кости, ее укорочение и выступание наружной стенки по латеральному краю. Высокоэнергетическая травма приводит к образованию 2-х типов переломов: языкообразного и депрессинного перелома с депрессией задней суставной фасетки.

Визуализация костных повреждений предполагает проведение рентгенологического обследования в четырех стандартных проекциях:

- латеральная проекция

- аксиальная проекция

- косая проекция Бродена

- передне-задняя проекция стопы

С помощью передне-задней проекции стопы оценивается конгруентность в пяточно-кубовидном суставе(рис. 4). На рентгенограмме в латеральной проекции определяются углы Белера(рис. 5) и Гиссана(рис. 6), а также оценивается дисконгруентность подтаранного сустава за счёт ротации или ступенеобразной деформации.

Проекция Бродена (рис. 7): 30° внутренней ротации с подошвенным сгибанием стопы под 40°, 30°, 20° и 10°. На рентгенограммах в этой проекции оценивается конгруентность в подтаранном суставе (рис. 8).

Компьютерная томография является стандартным исследованием для пациентов с переломами пяточной кости и выполняется в 3 стандартных проекциях (рис. 9, 10): сагиттальной, коронарной и аксиальной.

Компьютерная 3D-реконструкция, не имеет решающего значения в определении дальнейшей тактики лечения (рис. 11).

Наиболее современной является компьютерно-томографическая классификация Sanders (рис. 12), которая в Украине пока не может найти практического применения, поскольку КТ при таких повреждениях практически не выполняется. В основу классификации положено расположение первичной линии перелома, проходящей по подтаранному суставу и количество фрагментов.

После проведения рентгенологического обследования необходимо произвести оценку состояния мягких тканей. Повреждение кости – не всегда совершенное отражение степени повреждения окружающих мягких тканей, но это хороший гид! Костное повреждение статично, но хорошо поддаётся оценке по результатам рентгенографии, повреждение мягких тканей динамично, его трудно сразу оценить и оно является накопительным.

Клинические примеры.

Пример 1.

Языкообразный перелом пяточной кости (рис. 26). На компьютерной томограмме виден подвывих языкообразного фрагмента практически под наружную лодыжку (рис. 27).

Данная ситуация требует оперативного вмешательства. Выполнена фиксация с использованием пластины и стягивающего винта (рис. 28).

Пример 3.

Суставная депрессия. Случай стал причиной долгих дискуссий о необходимости оперативного лечения в институте ортопедии и травматологии. Рентгеноргафия в Броденовской проекции также не убедила докторов (рис. 33). И только данные о разрушении суставной поверхности, полученные благодаря КТ (рис. 34), убедили докторов в необходимости оперативного лечения. Была произведена фиксация пластиной (рис. 35).

После выполнения остеосинтеза, особенно при внутрисуставных переломах, рекомендуется делать контрольную КТ. Исследования показали, что в 30% случаев на контрольной томографии после остеосинтеза пяточной кости было выявлено неправильное проведение винтов и даже проникновение их в сустав. Это данные ведущих клиник, в которых обязательно выполняется рентгенологический контроль во время выполнения операций.

Пример 4.

Падение с высоты 7 этажа привело к каскадному повреждению костей стопы (рис. 36):

- перелом пяточной кости

- компрессионный перелом кубовидной кости

- вывих плюсневых костей в суставе Лисфранка

Пришлось выполнить фиксацию пластиной, костную пластику кубовидной кости, репозицию и фиксацию плюсневых костей в суставе Лисфранка (рис. 37).

Пример 5.

Суставная депрессия. После выполнения рентгенографии в проекции Бродена встал вопрос о необходимости выполнения оперативного вмешательства (рис. 38). Выполнена отсроченная операция остеосинтеза пластиной (рис. 39). КТ после проведения операции (рис. 40).

Послеоперационное введение пациента:

- возвышенное положение конечности3 -4 дня

- ранняя разработка движений в суставах

- снятиешвовна12 -14 сутки

- ходьба с помощью костылей без весовой нагрузки на стопу 8 недель

- рентген-контроль через 6-8 недель и 12 недель с момента операции

- весовая нагрузка на стопу частичная через 2, полная через 3 месяца с момента операции

Осложнения:

- некроз краев послеоперационной раны, нагноение, остеомиелит

- артроз подтаранного сустава

- нейропатияn. suralis, n. tibialis posterior

- тендиниты сухожилий малоберцовых мышц и задней большеберцовой мышцы

- варус заднего отдела стопы

Причинами некроза краев послеоперационной раны (рис. 41): курение пациента, неправильный выбор сроков проведения операции (5-е сутки) и погрешности техники выполнения доступа (не соблюдена перпендикулярность выполнения разреза, что привело к повреждению перфорантных артерий, питающих лоскут).

Нейропатия n. tibialisposterior. Длинные винты раздражали n. tibialis post (рис. 42), в результате пациента беспокоили сильные простреливающие боли, иррадиирующие в 1 и 2 палец стопы. Только перепроведение винтов смогло избавить пациента от болей.

Осложнение – проседание заднего суставного плато. Репозицию отломков можно охарактеризовать как удовлетворительную (рис. 43). Пациент через 3 недели после операции решил наступать на больную ногу. В результате на рентгенографии через 3 месяца после операции проседание заднего суставного плато.

Результат после удаления металлоконструкций через 1,5 года после операции (рис. 44).

Осложнение – перелом провизорной спицы Киршнера (рис. 45, 46). Несколько раз такое осложнение встречалось в нашей практике. Чтобы в случае поломки спицы иметь возможность удалить фрагмент со стороны передней поверхности стопы, необходимо проводить спицу выше (рис. 46). Фрагмент введенной низко спицы (рис. 45) вытащить затем не представляется возможным.

Заключение

- Тактика лечения определяется тяжестью повреждения

- Качественное обследование пациента определяет тяжесть повреждения

- Консервативное лечение при переломах с незначительным смещением дает хороший результат

- Время оперативного вмешательства определяется степенью тяжести повреждения мягких тканей

- При правильном выполнении технологии операции возможно получить хорошие отдаленные результаты

- Восстановление анатомии суставных поверхностей и тела пяточной кости дает лучшие результаты лечения

- Спустя 3 и более недели после травмы выполнение операции крайне затруднено.

- Послеоперационное лечение это ранние движения и поздняя нагрузка

Правильная последовательность действий определяет успех лечения.

Доклад был представлен на научно-практической конференции с международным участием «Малоинвазивные технологии в травматологии и ортопедии» (Киев, 11-12 ноября 2010г.), где национальный медицинский портал LIKAR. выступил в роли информационного спонсора.

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

- English

Пушин В.В. 1 Александров В.В. 1 Мингалимова А.Р. 2 Волынин И.С. 2

1 БУЗ УР Первая республиканская клиническая больница

2 ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России

Внутрисуставные переломы пяточной кости являются проблемой травматологии. Это один из наиболее сложных среди импрессионных переломов. Нами было проанализировано 38 историй болезни пациентов с установленным диагнозом «перелом пяточной кости». Выявлено, что в 34,8?%% случаев в медицинских документах не указывается угол Белера, что значительно затрудняет изучение эффективности лечения. Наиболее частая причина импрессионных переломов пяточной кости – падение с высоты более двух метров (в 89,4?%% случаев). При этом в 21,0?%% случаев переломы были множественными. Множественная скелетная травма была диагностирована у 8 пациентов (21,0?%%). Перелом позвоночника выявлен в 37,5?%% (3 чел.) случаев, перелом костей голени и костей таза по 25?%% (по 2 чел.) случаев, перелом бедренной и лучевой кости – в 12,5?%% (один пациент) случаев. Рентгенологический контроль после хирургического лечения показал, что у 62,7?%% пациентов удалось увеличить угол Белера.

импрессионный перелом

пяточная кость

множественная травма

угол Белера

кататравма

1. Панков И.О., Хан А.М. Переломы пяточной кости // Казанский медицинский журнал. – 2002. – Т. 83. – № 4. – С. 298-299.

2. Федоров В.Г., Шарпарь В.Д Тактика лечения импрессионных переломов губчатых костей нижних конечностей // Хирург (специальный выпуск): материалы международной юбилейной научно-практической конференции «Современные повреждения и их лечение», посвященной 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова. – Москва, 2010. – С. 196-197.

3. Федоров В.Г., Лопатин А.Э. Классификация и алгоритм лечения импрессионных переломов губчатых костей нижних конечностей / Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – Ижевск, 2010. – № 3. – С. 50-51.

4. Федоров В.Г. Импрессионные переломы костей нижних конечностей. Определение, классификация, тактика лечения. Книга 1. – Ижевск, 2014. – С. 42-44; С. 100-104.

CLINICAL AND ISTICAL CHARACTERISTICS OF THE FRACTURE OF THE CALCANEUS ACCORDING TO THE TRAUMA WARD OF FIRST REPUBLICAN CLINICAL HOSPITAL (IZHEVSK, UDMURTIA)

Pushin V.V. 1 Aleksandrov V.V. 1 Mingalimova A.R. 2 Volynin I.S. 2

1 Republic Clinic Hospital № 1

2 Izhevsk e Medical Academy

Abstract:

Intra-articular calcaneal fractures are one of the problems of traumatology. This is one of the most complicated fractures among the impression ones. We have analyzed 38 case histories of patients with the diagnosis «calcaneal fracture». It has been revealed that in 34.8?%% of cases the Bohler angle was not indicated, which ificantly complicates the study of the treatment efficiency. The most common cause of the impression calcaneal fractures is falling down from a height over two meters (89.4?%% of cases). At the same , 21.0?%% of cases were multiple fractures. Multiple skeletal trauma was diagnosed in 8 cases (21?%%). Spinal fracture was identified in 37,5?%% (3 cases), fracture of leg bones and fracture of the pelvis – in 25?%% (for 2 cases), femur fracture and fracture of the radius – in 12,5?%% (1 case). Radiological control after surgical treatment discovered, that in 62,7?%% of cases the bohler angle was increased.

Keywords:

impression fracture

calcaneus

multiple fractures

bohler angle

falling down from a height

Стопа человека – важный орган опоры и движения. Она обеспечивает устойчивость тела, плавность передвижения в различных направлениях. Наиболее часто нарушения анатомо-физиологического функционирования стопы происходят в результате травматического повреждения пяточной кости, так как пяточная кость несет на себе гравитационную нагрузку всего тела. Перелом пяточной кости, как правило, происходит вследствие падения.

В диагностике переломов пяточной кости важное место занимает рентгенологический метод исследования. Наиболее достоверным, простым и бюджетным способом выявления внутрисуставной травмы является определение суставно-бугорного угла пяточной кости – угла Белера по рентгенограмме в боковой проекции. Для большинства практических травматологов этот угол позволяет оценивать результаты лечения.

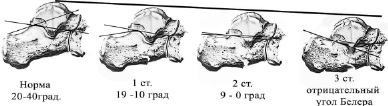

Для распознавания типа перелома, определения длины, высоты и угла наклона пяточной кости проводят рентгенологическое исследование обеих стоп в боковой и аксиальной проекциях. В норме угол Белера равен от 20 до 40 градусов. В зависимости от тяжести перелома пяточной кости различают 3 степени импрессии: 1 ст. – угол Белера составит от 19 до 10 градусов; 2 ст. – угол Белера составит от 10 до 0 градусов; при 3 ст. угол Белера отрицательный (рис. 1) [2, 3].

Рис. 1. Классификация импрессионных переломов (Федоров В.Г. 2010)

Рис. 2. Пример. Рентгенограмма пациентки К., 58 л.: а) после травмы – угол Белера + 6 град., б) после ручной репозиции + 8 град., в) после операции контрольный снимок перед удалением винтов Шанца: + 17 град

Стоит отметить, что угол Белера подходит для оценки эффективности лечения перелома обеих пяточных костей лишь тогда, когда он менее 10 градусов [3, 4], т.к. при травме одной стопы всегда можно сравнить качество репозиции со здоровой пяточной костью. В ситуации, когда сломаны обе пяточные кости, определить угол Белера в норме (вне травмы) у конкретного человека не представляется возможным.

Переломы пяточной кости, по данным литературы, встречаются сравнительно часто – от 1,1 до 4,0 %% всех переломов костей конечностей и от 12,0 до 60,0 %% переломов костей стопы [1, 4]. Наиболее тяжелыми являются внутрисуставные импрессионные оскольчатые переломы со смещением отломков, которые составили основную часть нашей исследовательской работы.

Цель исследования

Определить частоту случаев переломов пяточной кости у пациентов в условиях города Ижевска, уточнить их характер и тяжесть в зависимости от вида травмы.

Материалы и методы исследования

Нами были проанализированы 38 историй болезней за 2015-2016 гг. пациентов, наблюдавшихся и прошедших лечение в травматологическом отделении БУЗ УР РКБ № 1 г. Ижевск, с установленным диагнозом «Перелом пяточной кости».

Результаты исследования и их обсуждение

Исследуемая группа включала в себя 32 мужчины (88,8 %%) и 6 женщин (11,2 %%). По данным медицинских документов, основной причиной переломов пяточной кости является падение с высоты (более 2 метров) на ноги в 89,5 %% случаев (34 человека); в 7,9 %% (5 чел.) случаев переломы возникли вследствие травмы при ДТП и только у одного человека случился перелом при падении с высоты собственного тела. Среди всех выявленных переломов пяточной кости за 2015-2016 гг. перелом одной пяточной кости произошел у 33 чел. (86,8 %% случаев), двусторонние повреждения были в 13,2 %% случаев.

Множественная скелетная травма была диагностирована у 8 пациентов (21,0 %%). Из них перелом позвоночника выявлен в 37,5 %% (3 чел.) случаев, перелом костей голени и костей таза по 25 %% (по 2 чел.) случаев, перелом бедренной и лучевой кости – в 12,5 %% (один пациент) случаев.

Из 43 стоп пациентов (38 травмированных) в 41,8 %% (18 стоп) при первичном рентгенологическом контроле была выявлена 2-я степень импрессии (угол Белера составлял от 10 до 0 градусов) (рис. 2), в 20,9 %% случаев (9 стоп) выявлена 3-я степень импрессии, что соответствовало отрицательному углу Белера.

Лечение пациентов в основном было оперативное (97,4 %% – 37 человек). Закрытая репозиция выполнялась под проводниковой анестезией при операции на одной стопе и под спинномозговой – на обеих стопах, рычаговым способом за счет двух-трех винтов Шанца, введенных в тело пяточной кости через бугор. Остеосинтез проводился спицами 2 мм в количестве 5-6 штук под небольшим углом.

При анализе данных рентгенологического исследования было выявлено, что из 38 пациентов (43 стопы) при проведении рентгенографии угол Белера не был описан в медицинских документах у 15 пациентов (15 стоп), что соответствует 34,8 %% случаев.

В дальнейшем был изучен результат лечения 23 травмированных пациентов (28 стоп). Выявлено, что у 5 пациентов (6 стоп – 21,4 %%) при повторном рентгенологическом исследовании была определена 1-я степень импрессии (угол Белера менее 20 град.). При этом необходимо отметить: чтобы достоверно определить индивидуальный угол пяточной кости конкретного больного, необходимо иметь сравнительную рентгенограмму.

У 17 пациентов (21 стопа) при рентгенологическом контроле импрессия пяточной кости выявлена не была (75 %%).

Выводы

1. Недостатком при анализе эффективности лечения переломов пяточной кости является отсутствие в описании рентгенограмм угла Белера, который не был указан в 34,8 %% случаев.

2. Исследования показали, что самым частым видом переломов пяточной кости является внутрисуставной перелом пяточной кости 2-й степени импрессии (угол Белера менее 10 градусов), который чаще всего сочетается с переломами тел позвонков, костей таза и голени.

3. Основной причиной переломов пяточной кости является падение с высоты более 2 метров (89,4 %% случаев), приводящее к наиболее серьезным повреждениям.

4. В 97,6 %% случаев пациентам было выполнено хирургическое лечение.

5. Рентгенологический контроль после хирургического лечения показал, что у 62,7 %% пациентов удалось увеличить угол Белера, тогда как 34,8 %% пациентам была проведена недостаточная диагностика для регистрации положительного результата лечения.

Библиографическая ссылка

Пушин В.В., Александров В.В., Мингалимова А.Р., Волынин И.С. КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕЛОМА ПЯТОЧНОЙ КОСТИ ПО ДАННЫМ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БУЗ УР РКБ № 1 МЗ УР ГОРОДА ИЖЕВСКА // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2017. – № 4. – С. 77-79;

URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1016 (дата обращения: 24.05.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Перелом пяточной кости – не такой частый вид травмы, как перелом берцовых костей или лучевой кости в типичном месте. Медицинская статистика утверждает, что на долю этого вида повреждения костей приходится 3% всех переломов.

Наши предки передвигались в основном на четырех конечностях. Однако в процессе эволюции, человек стал ходить на двух ногах, что привело к смещению центра тяжести. В результате стопы стали испытывать большую нагрузку, ведь теперь им приходится выдерживать на себе вес всего тела. В случае, если человек страдает ожирением, это давление становится еще больше. С нагрузкой при простой ходьбе или беге у здорового человека они справляются легко. Однако проблемы могут возникнуть в случае резких прыжков или падения с высоты. Одной из костей, которая может не выдержать таких нагрузок, является пяточная кость.

Восстановление в этом случае будет играть существенную роль, ведь рецидив может сильно осложнить жизнь и к нормальной жизни возвращаться придется очень долго. Здесь большое значение будут играть физиотерапевтические процедуры и специальная ортопедическая обувь.

Причины разлома кости

1. Разлом кости конечности чаще всего случается вследствие падения на ноги с большой высоты. Причем степень тяжести повреждения не всегда будет зависеть лишь от высоты падения. К примеру, от положения стопы при приземлении будет зависеть, в каком направлении будут смещаться отломки.

2. Причиной травмы кроме падения с высоты может послужить очень мощный удар или сильное сдавливание.

Как определит перелом?

Для переломов пяточной кости характерны боли в области повреждения и невозможность нагрузки стопы. Обращают на себя внимание вальгусная и варусная деформация пятки, расширение пяточной области, отечность стопы, наличие характерных кровоподтеков в пяточной области и на подошвенной поверхности стопы. Своды стопы уплощены. Активные движения в голеностопном суставе вследствие отека мягких тканей и натяжения пяточного сухожилия резко ограничены, а в подтаранном суставе невозможны.

В случае падения с высоты с приземлением на пяточные бугры возможны сочетанные повреждения пяточных костей и позвоночника. Поэтому рекомендуется проводить рентгенологическое обследование даже при отсутствии жалоб в первые дни после травмы. Сочетанные переломы составляют от 9,9 до12% от всех переломов пяточных костей.

Наиболее частые травмы:

1. без смещения;

2. со смещением;

3. многооскольчатые переломы;

4. разлом медиального или латерального отростка.

Лечение

Переломы пяточной кости без смещения лечатся травматологом консервативно. Проводится иммобилизация гипсовой лонгеткой от колена до пальцев стопы сроком на 3-8 недель. Вне зависимости от отсутствия или наличия смещения фрагментов при поступлении пациенту строго запрещают наступать на ногу, поскольку ранняя нагрузка может вызывать вторичное смещение отломков. В последующем назначают ЛФК, физиолечение, массаж. Больному рекомендуют носить ортопедическую обувь с супинаторами, как минимум, в течение 6 месяцев.

При переломе пяточной кости со смещением выполняют репозицию под местной анестезией. Особую трудность представляет лечение многооскольчатых компрессионных переломов тела пяточной кости, сопровождающихся большим смещением костных фрагментов, повреждением суставных поверхностей таранной и пяточной костей. При неэффективности закрытой репозиции выполняют остеосинтез с использованием аппарата Илизарова. Применять накостные и внутрикостные металлоконструкции следует с осторожностью из-за большой опасности осложнений.

В отдаленном периоде после переломов пяточной кости часто развивается посттравматическое плоскостопие, деформации стопы, артрозы сустава Шопара и подтаранного сустава. Возможно образование костных выступов, нарушающих опорную функцию конечности.

В зависимости от того, какого типа был перелом пяточной кости, реабилитация может затянуться от трёх месяцев до двух лет. Начало реабилитационного периода тоже может начинаться в разное время. Обычно первые движения стопой разрешаются с того момента, когда они не вызывают сильной боли.

Проблема лечения переломов всегда являлась значимой, как для отдельного индивида, так и для социума. Во всех человеческих цивилизациях есть аналог профессии «костоправа» – человека, который профессионально занимается восстановлением сломанных конечностей людей и животных. Так, при анализе 36 скелетов неандертальцев, имеющих переломы, только у 11 результаты лечения перелома признаны неудовлетворительными. Это показывает, что уже на таком уровне развития эффективность медицинской помощи при переломах превышала 70 %, первобытные люди знали о переломах и умели их лечить

1. Массаж. Его можно делать еще до того, как врач снимет гипсовую повязку: массажист разрабатывает места около гипса. Главная задача метода – усилить кровообращение. Первое время пациент может испытывать дискомфорт. Это нормальная реакция, но о ней лучше сообщить специалисту.

2. Лечебная физкультура. Особое внимание методу уделяют, если перелом был со смещением. Первые несложные упражнения можно выполнять после того, как срастется кость: пациент сгибает и разгибает пальцы, вращает, сгибает и разгибает стопу, тянет носок на себя и от себя, ходит на носках и пятках, катает стопой мяч и др. Сильной боли после перелома пятки быть не должно: если пациент чувствует дискомфорт, то следует прервать тренировку и сообщить о своем состоянии врачу.

3. Физиопроцедуры. Они улучшают кровообращение, лимфообращение, снимают болевой синдром, воспаление, нормализуют обмен веществ, запускают процессы регенерации и способствуют более быстрому восстановлению кости и мягких тканей. Врач может назначить электро- и фонофорез, лечение лазером, УВЧ и др.

4. Водолечение. Обычно врач назначает согревающие ванночки, которые восстанавливают тонус мышц и нормализуют кровообращение.

5. Правильное питание. В рационе должны присутствовать продукты с большим содержанием кальция, кремния и магния.

6. Ношение ортезов и ортопедической обуви. Мягкие, жесткие и полужесткие ортезы снижают отеки, позволяют избежать атрофии мышц. А специальные стельки позволяют правильно распределить нагрузку на стопу, благодаря чему она меньше устает. Носят ортопедическую обувь не менее полугода, точные рекомендации дает врач.

Пациент считается здоровым, если он может вставать на поврежденную ногу, ходить и двигаться без боли и каких-либо ограничений.

Специальные изделия для восстановления

Современные ортезы, бандажи и другие ортопедические изделия для стопы и голеностопного сустава, способны значительно облегчить жизнь в период восстановления. Реабилитация будет проходить более эффективно, а осложнения будут сведены к минимуму.

К тому же современные специальные изделия отличаются современным дизайном, высокой функциональностью, а также обеспечивают максимальный комфорт и высокий эффект восстановления при их использовании. Нужно не забывать и об использовании качественной ортопедической обуви в период восстановления.

Жизнь у человека одна, поэтому стоит беречьсвое здоровье и не пренебрегать рекомендациями специалистов.

ВНИМАНИЕ! Вся информация, размещенная на данном сайте, носит рекомендательный характер. В каждом отдельном случае необходима консультация со специалистом. 9 января 2019

Спорт Blackroll – идеальное оборудование для восстановления, самомассажа и расслабления фасции

Технологии Ортопедические стельки от плоскостопия в период беременности

Здоровье Остеоартрит, артроз колена

Источник