При переломе костей свода черепа у детей грудного возраста не отмечается

1. Обтурационная кишечная непроходимость у ребенка 9 месяцев проявляется симптомами: а) острое внезапное начало; б) периодическое резкое беспокойство; в) застойная рвота; г) рефлекторная рвота; д) живот мягкий; е) живот болезненный, напряженный; ж) стула нет, ампула ректум пустая; з) выделение крови из прямой кишки; и) перистальтика не выслушивается; к) жидкий стул с прожилками крови; л) гипертермия. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1. а, б, в;

- 2. г, д, л;

- 3. е, з, к;

- 4. в, д, ж;

- 5. a, и, к.

2. Странгуляционная кишечная непроходимость у ребенка 9 месяцев проявляется симптомами: а) острое внезапное начало; б) периодическое резкое беспокойство; в) застойная рвота; г) рефлекторная рвота; д) живот мягкий; е) живот болезненный, напряженный; ж) стула нет, ампула ректум пустая; з) выделение крови из прямой кишки; и) перистальтика не выслушивается; к) жидкий стул с прожилками крови; л) гипертермия. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1. а, б, г, е, з;

- 2. в, д, ж, и;

- 3. б, ж, к, л;

- 4. в, г, д, з, и;

- 5. а, к, л.

3. Поставить диагноз острого аппендицита у ребенка до 3 лет можно на основании симптома:

- 1. активного напряжения мышц брюшной стенки;

- 2. отталкивания руки врача;

- 3. беспокойства ребенка;

- 4. болезненности при бимануальной пальпации;

- 5. локальной пассивной мышечной защиты в правой подвздош¬ной области.

4. Особенности, предрасполагающие к распространению перитонита у детей: а) недоразвитие сальника; б) снижение пластических функций брюшины; в) преобладание экссудации в воспалительном процессе; г) особенности возбудителя; д) малый объем брюшной полости. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1. б, г, д;

- 2. а, г, д;

- 3. в, г, д;

- 4. а, б, в;

- 5. а, в, г.

5. Какой препарат не используется для купирования судорог?

- 1. гормоны;

- 2. реланиум;

- 3. ГОМК;

- 4. миорелаксанты;

- 5. препараты барбитуровой кислоты.

6. К основным симптомам ожога ротоглотки и пищевода не относится:

- 1. диарея;

- 2. дисфагия;

- 3. саливация;

- 4. наложение фибрина на слизистых оболочках;

- 5. осиплость голоса.

7. Только в детском возрасте встречаются следующие повреждения: а) поднадкостничный перелом; б) апифизеолиз; в) вывих головки бедренной кости; г) подвывих головки лучевой кости; д) эпифизеолиз и остеэпифизеолиз; е) перелом шейки бедренной кости; ж) перелом головки лучевой кости; з) перелом костей запястья. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1. а, в, е, ж;

- 2. б, д, ж, з;

- 3. а, б, г, д;

- 4. в, е, ж, з;

- 5. в, г, д, е.

8. Патологические переломы у детей возможны при любой указанной патологии, кроме:

- 1. врожденной ломкости костей;

- 2. остеомиелита;

- 3. остеобластокластомы;

- 4. псевдоартроза;

- 5. рахита и цинги.

9. Для иммобилизации «свежих» переломов костей конечности у детей применяют: а) гипсовую лонгету с фиксацией двух соседних суставов; б) гипсовую лонгету с фиксацией одного сустава; в) циркулярную гипсовую повязку; г) лейкопластырное или скелетное вытяжение; д) шину Томаса; е) торакобрахиальную гипсовую повязку по Уитмену-Громову; ж) шину Крамера. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1. б, в, д;

- 2. в, д, ж;

- 3. а, б, г;

- 4. б, д, ж;

- 5. а, г, е.

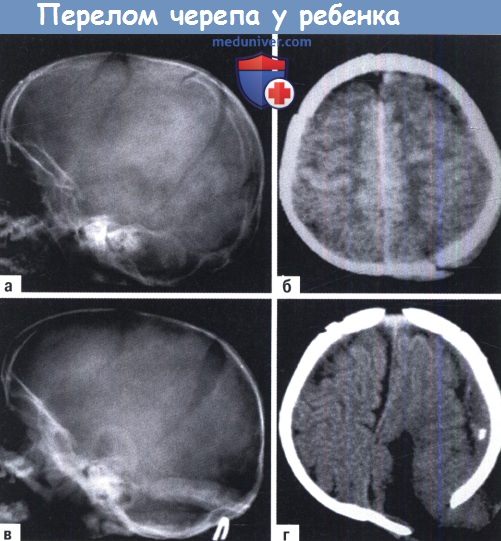

10. При переломе костей свода черепа у детей грудного возраста не отмечается:

- 1. выбухание большого родничка;

- 2. экстракраниальная гематома;

- 3. боль при пальпации области повреждения;

- 4. вдавление по типу «целлулоидного мячика»;

- 5. перелом костей свода черепа по типу трещин.

11. Водянка оболочек яичка у детей до 3-х лет связана с:

- 1. необлитерированным вагинальным отростком брюшины;

- 2. гиперпродукцией водяной жидкости;

- 3. нарушением лимфооттока;

- 4. слабостью передней брюшной стенки;

- 5. повышенной физической нагрузкой.

12. Паховая грыжа у детей до 3-х лет связана с:

- 1. необлитерированным вагинальным отростком брюшины;

- 2. гиперпродукцией водяной жидкости;

- 3. нарушением лимфооттока;

- 4. слабостью передней брюшной стенки;

- 5. повышенной физической нагрузкой.

Источник

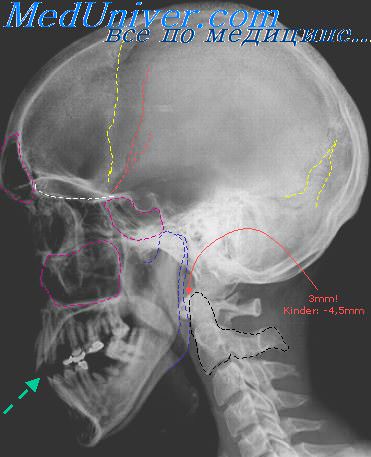

Переломы черепа. Диагностика переломов черепа у детей

Повреждение костей черепа возникает в результате приложения механической силы на сравнительно небольшом участке. Гидродинамический удар распространяется в полости черепа равномерно и может вести к костным повреждениям не только в области травмы, но и на значительном расстоянии от нее. Повреждения костей черепа обычно связаны с тяжелой травмой, приводящей одновременно и к ушибу мозга. Возможны также внутричерепные кровоизлияния различной локализации.

Примерно 70% случаев переломов черепа у детей первого года жизни составляют переломы костей свода черепа. Наиболее характерны для детей грудного возраста — вдавленные переломы костей свода черепа по типу «целлулоидного мячика». При падениях и ударах головой о твердый предмет происходит расхождение швов, иногда трещины свода черепа находятся на большом протяжении.

Патогномоничным симптомом перелома костей свода черепа является гематома мягких тканей головы. Часто она бывает единственным симптомом, заставившим родителей обратиться к врачу. Для трещин черепа у детей характерно проникновение под апоневроз спинномозговой жидкости. Возникающая припухлость иногда пульсирует. Она держится 10—20 дней и затем полностью исчезает.

При трещинах свода черепа бывают кровотечения из диплоэтических вен с развитием эпидуральной гематомы или гематомы под апоневрозом, достигающих иногда значительных размеров. Трещины свода черепа могут спускаться на основание.

Изолированные переломы основания черепа у детей раннего возраста встречаются редко. Они возникают при падении с высоты на голову, а также при сильных ударах в переносье или нижнюю челюсть. Переломы основания черепа чаще бывают в средней черепной ямке, реже — в задней и передней.

Клиническая симптоматология переломов основания черепа довольно разнообразна и тяжела. Одним из признаков перелома основания черепа является возникновение кровоподтека вокруг глаз, имеющего вид очков. Такие кровоподтеки могут быть и односторонними. При переломах пирамидной кости отмечается кровотечение изо рта и ушей, при переломе решетчатой кости — носовое кровотечение.

Для перелома основания черепа характерно поражение черепно-мозговых нервов в результате их ущемления или сдавления гематомой. Поэтому на фоне общемозговых симптомов отмечаются четкие симптомы повреждения мозгового ствола, особенно его бульварного отдела. Различные сочетания поражения черепномозговых нервов могут указывать на локализацию трещины основания черепа или расположение гематомы.

При переломах основания черепа может развиться ликворея через нос и уши. Это происходит вследствие плотного сращения мозговой оболочки с костями черепа и разрыва ее при костных повреждениях. Ликворея сопряжена с опасностью инфицирования и развития гнойного менингита. В связи с ликвореей может отмечаться гипотензивный синдром. При переломах основания черепа, переходящих на основную и решетчатые кости, создаются сообщения между их полостями. Трещины пирамиды высочной кости ведут к сообщению полости черепа со средним ухом. В этих случаях также возможно инфицирование оболочек с развитием гнойного менингита. При наличии симптомов, указывающих на внутричерепное инфицирование, необходима диагностическая люмбальная пункция.

– Также рекомендуем “Открытая черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение открытой черепно-мозговой травмы”

Оглавление темы “Травмы черепа. Нарушение мозгового кровообращения у детей”:

1. Сдавление мозга. Гематомы у детей

2. Переломы черепа. Диагностика переломов черепа у детей

3. Открытая черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение открытой черепно-мозговой травмы

4. Нарушения мозгового кровообращения. Виды нарушения мозгового кровообращения

5. Врожденные аномалии сосудов головного мозга. Диагностика аномалий сосудов у детей

6. Внутричерепные кровоизлияния. Виды внутричерепных кровоизлияний у детей

7. Тромбоз мозговых вен у детей. Тромбоз мозгового синуса у ребенка

8. Артериальные тромбозы у детей. Эмболии сосудов мозга у ребенка

9. Венозное полнокровие мозга. Обменные болезни нервной системы у детей

10. Наследственные нарушения обмена аминокислот. Фенилпировиноградная олигофрения

Источник

Особенности перелома черепа у новорожденных и грудных детейПерелом черепа после черепно-мозговой травмы возникает чаще в детском возрасте, чем у взрослых из-за недостаточно прочных костей черепа и большего соотношения «голова/тело». Частота варьирует от 25 до 40% среди всех детей с черепно-мозговой травмой, и до 60% для группы только новорожденных и грудных детей. Линейные переломы являются наиболее распространенной формой, что составляет более 70% всех педиатрических переломов черепа. Они встречаются преимущественно у младенцев и маленьких детей. Вдавленные переломы чаще всего наблюдаются у детей старшего возраста (15—25% от общего числа). а) Растущие переломы черепа (посттравматические лептоменингеальные кисты). Растущие переломы черепа (РПЧ) — переломы черепа (как правило, линейные), которые имеют тенденцию расширяться с течением времени в результате эрозии кости и грыжи паутинной оболочки. Они представляют собой редкое явление и составляют менее 1% от всех переломов черепа и возникают, как правило, у детей младше трех лет. В самом деле, быстрое расширение мозга у маленьких детей способствует развитию РПЧ. Патогенез начинается с разрыва твердой мозговой оболочки под переломом с последующим расхождением и эрозией костного края из-за пульсации СМЖ. Если этот процесс не остановить, формируются подкожные лептоменингеальные кисты, а дальнейшее расширение дефекта черепа приводит к вторичной грыже ткани головного мозга на поздних этапах развития. РПЧ выглядит как пальпируемое, мягкое и пульсирующее образование под кожей головы на месте перелома, постепенно увеличивающееся в размере и становящееся очевидным в течение 3-6 месяцев после травмы головы. Обычно протекает бессимптомно, но может вызвать головную боль или даже оказывать масс-эффект или привести к неврологическому дефициту, например, гемипарезу и судорогам. Рентгенография черепа и КТ демонстрируют прогрессирующее расхождение и размывание краев перелома. КТ может также выявить выпячивание паутинной оболочки в отверстие кости и последующее смещение головного мозга. Лечение РПЧ заключается в хирургической коррекции. Ключевыми моментами операции являются широкий доступ к месту перелома и твердой мозговой оболочке; иссечение лептоменингеальных кист и глиальных рубцов; определение краев твердой мозговой оболочки, как правило, ушедших под кость; герметичное ушивание ТМО; адекватный остеосинтез. У детей старшего возраста реконструкция черепа может проводиться с помощью расщепленного костного лоскута противоположной стороны или соседних регионов. б) Перелом по типу «мячика для пинг-понга». Вдавленные переломы по типу «мячика для пинг-понга» (ПМП) наблюдаются исключительно у новорожденных и грудных детей из-за тонкости и пластичности их черепа, который может смещаться без разрыва костей. ПМП выглядят как ощутимые внутренние изгибы черепа с переменным диаметром и глубиной. Этот вид перелома часто диагностируется при простом осмотре кожи. Нейровизуализация необходима для подтверждения сдавления черепа, в основном без перелома костей, а также выявления возможных ушибов мозга или сопутствующих кровоизлияний. Обычно течение бессимптомное, если отсутствуют сопутствующие посттравматические повреждения. Хирургическое лечение необходимо, чтобы избежать возможного возникновения судорог и/или в косметических целях. Операция обычно состоит из короткого линейного разреза кожи и одного фрезевого отверстия, накладываемого рядом с вдавлением черепа. Через фрезевое отверстие заводится диссектор Пенфилда или элеватор, который используется как рычаг, чтобы вытолкнуть перелом обратно. Иногда, чтобы поднять перелом, может быть использован акушерский вакуумный экстрактор или экстрактор грудного молока. У новорожденных с ростом черепа мягкий ПМП может подняться самостоятельно. в) Затылочный остеодиастаз. Возникновение затылочного остеодиастаза зависит от процессов разделения чешуи и базальной части затылочной кости и, вторично, по механизму скручивания и сжатия черепа. Это состояние может привести к тенториальному разрыву с венозным кровотечением, формированием эпидуральной гематомы задней черепной ямки, компрессии мозжечка или ствола мозга. До внедрения КТ такого рода травматические повреждения обнаруживались только на аутопсии.

– Также рекомендуем “Черепно-мозговые травмы при жестком обращении с детьми” Оглавление темы “Черепно-мозговая травма (ЧМТ).”:

|

Источник

Особенности травматологии повреждения костей конечности.

Укажите правильный ответ.

430. В детском возрасте преобладает травматизм:

431. В детском возрасте преобладает бытовой травматизм:

Д. огнестрельные повреждения.

Укажите все правильные ответы.

432. К родовой травме опорно-двигательного аппарата относится:

+Г. эпифизеолиз дистального отдела плечевой кости;

+Д. эпифизеолиз дистального отдела бедренной кости;

Укажите правильный ответ.

433. Родовой перелом бедренной кости со смещением требует лечения:

А. открытую репозицию с последующей гипсовой иммобилизацией;

Б. одномоментную закрытую репозицию с последующей гипсовой иммобилизацией;

434. Родовой перелом ключицы можно заподозрить по:

А. гематоме в области плечевого сустава;

+Г. реакции на болевое ощущение при пеленании;

Д. нарушении кровообращения.

435. Родовой перелом средней трети плечевой кости требует:

А. фиксация ручки к туловищу ребенка;

Б. лейкопластырное вытяжение;

Д. торакобрахильная гипсовая повязка с отведением плеча (90°) и сгибанием предплечья в локтевом суставе (90°).

Укажите все правильные ответы.

436. Характерными для детского возраста являются перелом:

+В. поднадкостничный перелом;

+Г. апофизеолиз внутреннего надмыщелка плечевой кости;

+Е. перелом по типу зеленой веточки.

437. Переломовывих Монтеджа на рентгенограмме диагностируют используя:

Укажите правильный ответ.

438. Повреждение Монтеджа это:

А. вывих локтевой кости и перелом лучевой кости;

Б. перелом обеих костей предплечья на разном уровне;

В. перелом только локтевой кости;

+Г. перелом локтевой кости и вывих лучевой кости;

Д. перелом только лучевой кости.

А. перелом в области метафиза;

Б. перелом в области эпифиза;

В. перелом и метафиза с переходом на эпифиз;

+Д. перелом метафиза с переходом на физис.

440. Возможное осложнение при вывихе костей предплечья у детей:

А. интерпозиция мягких тканей;

+Б. отрыв внутреннего надмыщелка плечевой кости;

В. перелом локтевого отростка.

441. При обнаружении у ребенка 2-х дней жизни припухлости и болезненности в области локтевого сустава нужно думать о:

А. подвывихе головки лучевой кости;

Б. остеомиелите плечевой кости;

+В. эпифизеолизе дистального отдела плечевой кости;

Г. сдавлении мягких тканей в процессе родов.

442. Показаниями к проведению открытой репозиции при переломе диафиза плечевой кости у ребенка 9 лет является:

+А. интерпозиция мягких тканей в области перелома;

Б. не допустимое смещение костных отломков;

В. неправильно срастающийся перелом.

443. Для надежной фиксации сопоставленных отломков после закрытой репозиции используют:

А. циркулярная гипсовая повязка с фиксацией ближайшего сустава;

+Б. гипсовая лонгета с фиксацией двух близлежащих суставов.

444. При нарастании отека в месте перелома на 2-е сутки после репозиции необходимо:

+А. разрезать бинт и разжать гипс;

Б. разрезать бинт и снять гипс;

Укажите все правильные ответы.

445. Только в детском возрасте встречаются:

+А. поднадкостничный перелом;

В. вывих головки бедренной кости;

+Г. подвывих головки лучевой кости;

+Д. эпифизеолиз и остеэпифизеолиз;

Е. перелом шейки бедренной кости.

446. Для поднадкостничного перелома длинных трубчатых костей характерны:

Б. патологическая подвижность;

447. Патологические переломы у детей возможны при:

+А. врожденной ломкости костей;

448. Клиническими признаками перелома являются:

Б. выраженность сосудистого рисунка;

+В. патологическая подвижность;

449. Для иммобилизации «свежих» переломов костей конечности у детей применяют:

+А. гипсовую лонгету с фиксацией двух соседних суставов;

Б. гипсовую лонгету с фиксацией одного сустава;

В. циркулярную гипсовую повязку;

+Г. липкопластырное или скелетное вытяжение;

+Е. торакобрахиальную гипсовую повязку по Уитмен-Громову.

450. Для подвывиха головки лучевой кости у детей характерны:

А. патологическая подвижность;

+В. резко болезненное ротационное движение предплечья;

Г. отсутствие движения в локтевом суставе;

+Д. ограничение движения в локтевом суставе;

Е. деформация локтевого сустава;

+Ж. в анамнезе — тракция за руку.

451. Возможные осложнения при повреждении костей образующих локтевой сустав:

+А. ишемическая контрактура Фолькмана;

+Б. варусная или вальгусная деформация;

В. деформация типа Аделунга;

+Г. контрактура локтевого сустава;

+Д. парез периферических нервов;

Укажите правильный ответ.

452. Чаще перелом ключицы локализуется:

Б. в зоне клювовидного отростка;

В. на границе средней и медиальной трети ключицы;

Г. на границе средней и латеральной трети ключицы;

Д. у стернального конца ключицы.

453. Перелом ключицы у ребенка до 1 года лечится:

Б. торакобрахиальная повязка;

В. шино-гипсовая 8-образная повязка;

Г. костыльно-гипсовая повязка по Кузьминскому–Карпенко;

454. Контрольный рентгеновский снимок в гипсе после репозиции выполняется:

Д. рентгенологический контроль не обязателен.

455. Наиболее часто компрессионный перелом позвонков у детей встречается в:

456. При неосложненном компрессионном переломе позвоночника в среднегрудном отделе в первые часы наблюдается:

А. локальная болезненность, деформация;

Б. болезненность при осевой нагрузке;

+В. локальная болезненность, затрудненное дыхание;

Г. болезненность при осевой нагрузке, неврологическая симптоматика;

Д. нарушение функции тазовых органов.

457. Оптимальная тактика лечения детей с компрессионным переломом позвоночника включает:

Г. одномоментную реклинацию + корсет;

458. При политравме, возникающей вследствие дорожно-транспортного происшествия, у детей преобладают:

+Б. черепно-мозговая травма и повреждения внутренних органов и нижних конечностей;

В. повреждения позвоночника и таза;

Г. повреждения таза и верхних конечностей;

Д. повреждения верхних и нижних конечностей.

459. Типичными обстоятельствами, при которых происходят множественные и сочетанные повреждения, являются:

А. падение с высоты и огнестрельные ранения;

+Б. автотравма и падение с высоты;

В. синдром опасного обращения с детьми;

Укажите все правильные ответы.

460. Компрессионный перелом тел грудных позвонков характеризуются:

+Б. посттравматический апноэ;

+В. болью и ограничением движений в области поврежденных позвонков;

+Г. иррадиирующими опоясывающими болями;

Д. сколиотической деформацией позвоночника;

+Е. наличием мышечного валика в области травмы;

Ж. положительным симптомом Кернига;

З. положительным френикус-симптомом.

461. При лечении переломов костей у новорожденных применяют.

+Б. липкопластырное вытяжение по шеде;

В. интрамедуллярный остеосинтез;

Д.липкопластырное вытяжение на функциональной шине;

Е. закрытую репозицию с фиксацией в гипсовой лонгете;

Черепно-мозговая травма.

462. Морфофункциональное обоснование особенностей клинической картины черепно-мозговой травмы у новорожденных:

Б. узкие ликвороносные полости;

+В. открытые межкостные швы и большой родничок;

+Г. широкие ликвороносные полости;

Д. относительно большой пропорциональный размер головы.

463. Причины преобладания черепно-мозговой травмы в структуре повреждений у детей раннего возраста:

+В. падение с небольшой высоты;

+Д. отсутствие профилактики травматизма.

Укажите правильный ответ.

464. Базовые отличия в клинической картине ушиба и сотрясения головного мозга:

А. менингиальная симптоматика;

+В. очаговая (локальная) симптоматика;

Д. общемозговая симптоматика.

Укажите все правильные ответы.

465. Показания к консервативному лечению при черепно-мозговых кровоизлияниях:

+А. стабильная неврологическая симптоматика;

Б. нарастание размеров внутричерепной гематомы;

+В. возможность динамических нейровизуальных методов исследования;

+Г. эпидуральная гематома до 30 куб/ мл;

Д. сохраняющаяся потеря сознания.

466. Патогенетическое обоснование применения ГБО в лечении и профилактике резидуальных осложнений при ЧМТ:

+А. повышение содержания кислорода растворенного в плазме крови;

Б. профилактика внутричерепных кровотечений;

+В. снижение риска вторичного гипоксического повреждения вещества мозга;

Г. сокращение сроков ретроградной амнезии;

Д. уменьшение экстракраниальных проявлений травмы черепа.

467. Для сотрясения головного мозга характерны:

Д. гемипарез или гемиплегия;

468. Для ушиба головного мозга характерны:

+Д. гемипарез или гемиплегия;

+Е. очаговая неврологическая симптоматика;

+Ж. брадикардия или тахикардия.

469. Для эпидуральной гематомы характерны:

А. экстракранеальная гематома;

Б. кровотечение по задней стенке глотки;

+Д. наличие «светлого промежутка»;

470. Для перелома костей основания черепа:

А. экстракранеальная гематома;

+Б. кровотечение по задней стенке глотки;

+Е. ликворея и кровотечение из слухового хода;

Ж. наличие «светлого промежутка»;

471. При переломе костей свода черепа у детей грудного возраста отмечается:

А. выбухание большого родничка;

+Б. экстракраниальная гематома;

+Г. боль при пальпации области повреждения;

+Д. вдавление по типу «целлулоидного мячика»;

Е. оскольчатый вдавленный перелом;

+Ж. перелом костей свода черепа по типу трещин.

472. Для установления диагноза черепно-мозговой травмы у детей применяются исследования:

Е. радиоизотопное исследование;

+Ж. компьютерная томография, ЯМР.

473. При сотрясении головного мозга у детей показано:

А. наблюдение и лечение амбулаторное;

Б. антибактериальная терапия;

+Г. дегидратация, седативная и витаминотерапия;

Д. санация ликвора люмбальной пункцией;

+Е. гипербарическая оксигенация;

+Ж. гемостатическая терапия.

3. Ожоги и отморожения.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Источник статьи: https://cyberpedia.su/7x86b7.html

Источник