Презентация на тему перелом нижней челюсти

1.

Переломы нижней челюсти составляют около 70% от

всех переломов костей лица.

Чаще всего перелом нижней челюсти больной получает в

драке, при падении с высоты.

Неогнестрельные переломы нижней челюсти, чаще всего

“линейные”, проходят в “местах слабости”: в области

центральных резцов, клыка и подбородочного отверстия,

угла нижней челюсти, мыщелкового отростка. Около 75%

переломов происходят в пределах зубного ряда и являются,

как правило, открытыми (инфицированными). При

смещении отломков интимно связанная с надкостницей

слизистая оболочка десны практически всегда разрывается в

месте перелома, и зона повреждения инфицируется за счет

содержимого полости рта.

2.

Классификация переломов нижней челюсти:

открытые и закрытые;

полные и неполные;

одиночные, двойные, множественные;

односторонние и двухсторонние;

линейные и оскольчатые;

со смещением отломков и без смещения;

травматические и патологические;

прямые и непрямые.

3.

Прямыми называются переломы, возникающие в

месте непосредственного приложения силы, а на

противоположной стороне – непрямыми.

Открытыми являются переломы нижней челюсти с

нарушением целостности слизистой полости рта и

кожи. Таким образом, все переломы в линии зубного

ряда являются открытыми.

Двойной перелом нижней челюсти следует отличать

от двустороннего, когда имеются две линии перелома

на противоположных сторонах.

Неполный перелом (трещина) характеризуется

сохранением целостности кортикальной пластинки с

одной стороны.

Типичные линии переломов: шейка суставного

отростка, угол нижней челюсти, ментальное

отверстие, средняя линия.

4.

Открытый двусторонний перелом нижней

челюсти в ментальном отделе

и основания правого мыщелкового

отростка со смещением

5.

Рис. 3. Типичные переломы нижней челюсти: 1 — срединный

перелом; 2 — подбородочный (ментальный); 3 — впереди угла

челюсти (переднеангулярный); 4 — позади угла челюсти

(заднеангулярный); 5 — перелом ветви челюсти; 6 — перелом

суставного отростка. Рис. 4. Типичные переломы верхней челюсти:

1 — верхний; 2 — средний; 3 — нижний.

6.

Лечение переломов челюстей в зависимости

от причины включает:

1) первичную обработку раны,

2) репозицию и фиксацию отломков,

3) мероприятия по борьбе с инфекцией,

4) костную пластику,

5) пластику мягких тканей,

6) мероприятия по борьбе с контрактурами.

Основным методом лечения

неогнестрельных переломов является

ортопедический, с применением шин и

аппаратов.

7.

Ортопедическое лечение переломов челюстей

проводится различно в зависимости от

следующих условий:

1) от локализации перелома: а) на верхней,

нижней или на обеих челюстях, б) на теле,

альвеолярном отростке челюстей или на ветви

нижней челюсти, в) в пределах или вне зубного

ряда;

2) от наличия или отсутствия зубов на отломках;

3) от наличия или отсутствия дефектов костной

ткани;

4) от количества отломков;

5) от тяжести перелома, от осложнений,

сопутствующих перелому.

8.

Классификация аппаратов для лечения переломов челюстей.

По конструкции:

1. Стандартные: подбородочная праща; шина-ложка, аппараты Рудько, Збаржа;

шина Васильева.

2. Индивидуальные: проволочные шины;шины из быстротвердеющей

пластмассы;шина Вебера;шина Ванкевич; паяные шины.

Последние три шины изготавливаются в лаборатории, для чего требуется снятие

слепков.

По месту расположения:

1 Внеротовые.

2. Внутриротовые.

3. Внутри-внеротовые.

По лечебному назначению:

1. Основные.

2. Вспомогательные, они используются на этапе хирургического

По функции:

1. Репонирующие (исправляющие положение отломков).

2. Фиксирующие отломки в правильном положении. Это шины.

3. Формирующие, являются опорой для пластического материала.

4. Замещающие (протезы), замещают дефекты зубного ряда, челюстей, лица.

5. Комбинированные, несут несколько функций.

9.

Наиболее распространенным методом ортопедического лечения является

назубное проволочное шинирование, основы которого были заложены еще во

время первой мировой войны С. С. Тигерштедтом, использовавшим его для

лечения раненых с челюстно-лицевыми повреждениями в полевых условиях.

Гнутые шины из алюминиевой проволоки (сечение 1,5— 1,8мм) бывают

гладкими (одночелюстными) и с зацепными петлями для межчелюстного

вытяжения и закрепления отломков.

Гладкие шины (одночелюстные) накладывают в тех случаях, когда щель

перелома располагается в пределах зубного ряда, смещения отломков нет или оно

незначительное и на каждом отломке имеется не менее двух-трех прочно стоящих

зубов. При изготовлении такой шины в области отсутствующих зубов следует

делать П – образный (распорочный) изгиб для создания более прочной фиксации.

Шины с зацепными петлями применяют при смещении отломков, а также при

переломах в области угла и ветви нижней челюсти. Шины должны точно

повторять изгиб зубной дуги и прилегать к коронке каждого зуба. Зацепная петля

длиной около 3— 4мм должна быть изогнута под углом примерно в 45°. Этим

достигается хорошее удержание на петлях резиновых колец. Шину крепят к

каждому зубу с помощью проволочных лигатур

10.

Виды проволочных шин:

1 – шина- скоба;

2 – с распорочным изгибом;

3 – с зацепными крючками;

4 – с наклонной плоскостью.

11.

При лечении переломов нижней челюсти, расположенных за

пределами зубного ряда, применяют зубодесневую шину

Вебера, располагающуюся в области зубного ряда нижней

челюсти.

Эта съемная шина представляет собой каркас из

металлической проволоки, который покрыт пластмассой,

охватывающей альвеолярный отросток и зубной ряд, оставляя

открытыми режущий край и жевательную поверхность.

Применяется, когда имеется подвижность зубов или их

недостаточное количество. Обычно используегся для

долечивания при медленно консолидирующихся переломах.

В случае необходимости эта шина может быть снабжена

наклонной плоскостью

12.

13.

Одним, наиболее известным методом, является применение

наружной лигатуры по J.Blak (1923). Сущность этого способа

заключается в проведении вокруг тела нижней челюсти

проволочных лигатур и укреплении их к надесневой шине.

Такой вид фиксации показан: при переломах подбородочного

отдела при беззубой нижней челюсти, косых переломах тела,

подбородочного отдела нижней челюсти, переломах у детей в

период молочного прикуса.

Методика операции: после проводникового обезболивания

производится ручная репозиция отломков. Моделируется

надесневая шина из быстротвердеющей пластмассы или

используется съемный протез пострадавшего в качестве шины.

Отступя от линии перелома на 2 см, производится прокол мягких

тканей скальпелем до кости, используя иглу для переливания крови

как проводник, проводят проволочные или полиамидные лигатуры

в области основания альвеолярных отростков, затягивают, а концы

лигатур скручивают над шиной или протезом.

14. Варианты применения круговой наружной лигатуры

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРУГОВОЙ НАРУЖНОЙ

ЛИГАТУРЫ

15.

Переломы беззубых челюстей

При умеренной атрофии альвеолярных отростков

используется шина Ванкевич (1945). Она применяется

при переломах нижней челюсти и при костной

пластике, поэтому она универсальна. Применяется для

удержания и исправления положения отломков нижней

челюсти.

Шина Ванкевич представляет собой зубодесневую

шину на верхнюю челюсть, от которой отходят

наклонные плоскости (пелоты), которые при

открывании рта должны сохранять контакт с язычной

поверхностью зубов нижней челюсти, а при их

отсутствии — с альвеолярными отростками. При

закрывании рта и смыкании зубных рядов их

соотношение должно соответствовать положению

центральной окклюзии . Шина Степанова — это

модификация шины Ванкевич, в которой базис в

области небного свода заменен дугой.

16.

Шина Гунинга-Порта и шина Лимберга

применяются для лечения переломов беззубой

нижней челюсти в сочетании с подбородочной

пращей.

Они представляют собой два пластмассовых

базиса, спаянных между собой. Спереди

выпилено окошечно для кормления. У шины

Лимберга два базиса соединяются в боковых

отделах и в переднем отделе.

При значительной атрофии альвеолярной части

ортопедические аппараты (шины Порта, ГунингаПорта, Лимберга) не дают желаемого результата.

При лечении переломов у этой группы больных

предпочтение нужно отдать хирургическим

методам лечения (проволочной шов, введение

спиц и др.).

17.

Ленточные шины Васильева.

Предложенные В.С.Васильевым (1967) шины нашли особенно

широкое применение в российской клинической практике. Эта

шина изготовлена из тонкой плоской металлической ленты

шириной 2,3 мм и длиной 134 мм, на которой имеется 14 зацепных

крючков. Шина легко изгибается в горизонтальной плоскости, но не

гнется в вертикальной. Шину обрезают до необходимых размеров,

изгибают приблизительно по зубной дуге и привязывают

лигатурной проволокой к зубам.

Достоинства шины состоят в быстроте ее наложения, однако

существенным недостатком является невозможность изгибания

шины в вертикальной плоскости, что не позволяет избежать

травмирования слизистой оболочки в боковых отделах челюстей изза несоответствия кривой Шпее. Для одночелюстного шинирования

эта шина не годится вследствие низкой прочности.

Шина Уразалина – пластмассовая, эластическая пластмасса.

18.

19. Лечение переломов верхней челюсти

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

При первом типе (Ле Фор I), когда ручным способом удается

установить верхнюю челюсть в правильное положение, для

иммобилизации отломков могут быть использованы: внутривнеротовые аппараты с опорой на голове: цельногнутая

проволочfная шина (по Я. М. Збаржу), зубонадесневая шина с

внеротовыми рычагами, паяная шина с внеротовыми рычагами.

Выбор конструкции внутриротовои части аппарата зависит от

наличия зубов и состояния пародонта. При наличии большого

количества устойчивых зубов внутриротовая часть аппарата

может быть изготовлена в виде проволочной назубной шины, а

при множественном отсутствии зубов или подвижности

имеющихся зубов — в виде зубонадесневой шины. В беззубых

участках зубного ряда зубонадесневая шина полностью будет

состоять из пластмассового базиса с отпечатками зубовантагонистов. При множественном или полном отсутствии зубов

показаны оперативные методы лечения.

20. Лечение перелома Ле Фор1. а — схема перелома; б — зубонадесневая шина с внеротовыми рычагами; в — шина, фиксированная на

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМА ЛЕ ФОР1.

А — СХЕМА ПЕРЕЛОМА; Б — ЗУБОНАДЕСНЕВАЯ ШИНА С ВНЕРОТОВЫМИ РЫЧАГАМИ;

В — ШИНА, ФИКСИРОВАННАЯ НА ЧЕРЕПЕ.

21.

Аналогичным образом осуществляется ортопедическое

лечение перелома по типу Ле Фор II, если перелом был без

смещения.

При лечении переломов верхней челюсти со смещением

кзади возникает необходимость вытяжения ее кпереди.

В таких случаях конструкция аппарата состоит из

внутриротовой части, головной гипсовой повязки с

металлическим стержнем, располагающимся впереди лица

больного. Свободный конец стержня изогнут в виде крючка

на уровне передних зубов. Внутриротовая часть аппарата

может быть или в виде назубной (гнутой, паяной)

проволочной шины, или в виде зубонадесневой шины, но

независимо от конструкции в переднем участке шины, в

области резцов, создают зацепную петлю для соединения

внутриротовой шины со стержнем, идущим от головной

повязки.

Экстраоральная опорная часть аппарата может быть

расположена не только на голове, но и на туловище.

22. Экстраоральный аппарат для вытяжения верхней челюсти

ЭКСТРАОРАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ВЫТЯЖЕНИЯ

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

23.

Ортопедическое лечение переломов верхней

челюсти типа Ле Фор II, особенно Ле Фор

III, следует проводить очень осторожно, с

учетом общего состояния больного. При

этом необходимо помнить о

первоочередности лечебных мероприятий

по жизненным показаниям.

24.

Оказание помощи при переломах челюстей?

Какие методы фиксациий челюстей

применяют?

25. Литература

ЛИТЕРАТУРА

Ортопедическое лечение патологической

стираемости твердых тканей зубов.Каламкаров

Х.А. 2004г

https://www.stomport.ru

Зубочелюстные аномалии и деформации:

основные причины развития – Дистель В.А, В.Г.

Сунцов, В.Д. Вагнер 2001г

Ортопедическое лечение заболеваний

пародонта. Копейкин В.Н. 2004г

Терапевтическая стоматология: учебник. ч2.

Болезни пародонта Барер Г.М. 2008 г

Источник

Переломы нижней и верхней челюстей. Диагностика, первая помощь, лечение. Хантаков 519

Определение Под перелом челюсти подразумевают всякое нарушение целостности кости, наступающее внезапно под влиянием того или другого фактора насилия. На переломы нижней челюсти приходится до 65 -85% от общего числа травм тканей лица. Ведущим продолжает оставаться бытовой травматизм. Переломы нижней челюсти, локализующиеся в пределах альвеолярного отростка, вне зависимости от наличия или отсутствия зубов, всегда открытые

Классификация 1. От сроков: • свежие ( до 10 дней) • застарелые ( от 11 до 20 дней) • неправильно сросшиеся ( более 20 дней) 2. По локализации: • односторонние; – двусторонние; • одиночные; – двойные; – множественные; • переломы тела челюсти (открытые, т. е. в пределах зубного ряда): а) срединные(в области резцов); б)ментальные(в области клыка и премоляров); в)в области моляров;

г) в области угла челюсти (открытые и закрытые); • переломы в области ветви челюсти(закрытые): а)мыщелкового отростка (-основания; – шейки; – головки); б)венечного отростка; в)собственно ветви(продольные или поперечные). 3. По характеру перелома: • полные; – неполные(субпериостальные); • без смещения отломков; – со смещением отломков; • линейный; – оскольчатый; – комбинированный; • изолированные; – сочетанные( с черепно-мозговыми повреждениями, ранением мягких тканей, повреждением других костей).

4 по механизму перелома: 1. Прогиб 2. Прогиб и сжатие 3. Сжатие 4. Сдвиг 5. Разрыв

ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ Классические признаки и симптомы перелома нижней челюсти: 1) анамнестические данные, касающиеся травмы; 2) нарушение прикуса; 3) боль; 4) аномальная подвижность или крепитация отломков; 5) нарушение двигательной функции и ограничение объема движений; 6) деформация лица или зубной дуги; 7) девиация рта при открывании; 8) отек и кровоподтеки; 9) анестезия подбородочного нерва; 10) рентгенологическое подтверждение перелома.

Главные(патогномоничные )симптомы: 1. Определение патологической подвижности отломков; 2. Смещение отломков, приводящее к нарушению прикуса; 3. Крепитация отломков при их смещении пальцами; 4. Симптом нагрузки по оси или симптом непрямой болезненности возникновение боли в области перелома при надавливании или постукивании по челюсти в стороне от подозрительного на перелом участка.

Обследование и диагностика Внеротовое обследование Обычно обнаруживаются односторонний или двусторонний отек, деформация и кровоподтеки в области восходящей ветви и (или) тела нижней челюсти. Нижняя челюсть пальпируется, начиная от отростков, по всей длине ее края; при этом отмечается любая болезненность или нарушение контура заднего или нижнего края. Точечная болезненность патогномонична для перелома, определенная деформация часто у нижнего края. Нижнеальвеолярные нервы с обеих сторон проходят через нижнечелюстные каналы и оканчиваются как подбородочные нервы, обеспечивающие чувствительность нижней губы. Ее онемение с одной или с двух сторон четко указывает на перелом нижней челюсти.

Важно также оценить объем движения нижней челюсти: выдвижение ее вперед, боковые экскурсии, открывание и закрывание рта. При этом отмечается любое ограничение подвижности или обращают внимание на сопутствующую боль, связанную с движением челюсти. Односторонний перелом мыщелкового отростка является причиной девиации челюсти в сторону перелома при максимальном открывании рта. Все отделы челюсти пальпируются с целью выявления болезненности, нарушения целостности слизистой оболочки, наличия кровоизлияний или подъязычной гематомы. Большая подъязычная гематома способна нарушить проходимость дыхательных путей

Рентгенологическое исследование нижней челюсти включает выполнение снимков в переднезадней проекции, а также в правой и левой боковых косых проекциях. Все контуры нижней челюсти видны на снимке в переднезадней проекции, но при наложении скуловой кости и сосцевидного отростка невозможно точно определить область головки мыщелкового отростка. На снимке в косой боковой проекции контуры нижней челюсти можно просмотреть от первого премоляра до мыщелка.

Рентгенологическое исследование

Первая помощь при переломе челюсти • • 1. Остановка кровотечения 2. Восстановление нормальных условий дыхания 3. Установка нормальных соотношений между отломками челюсти. Сначала нужно установить правильное соотношение отломков челюсти, а затем зафиксировать отломки в этом положении. 4. Закрытие раны асептической повязкой Простейшие способы закрепления челюстных отломков в порядке оказания первой помощи: 1. Фиксирующая повязка 2. Межчелюстное скрепление(более надежное) 3. Наложение проволочной внутриротовой шины(является простейшим способом лечебного, закрепления челюстных отломков).

Лечение перелома в стационарных условиях • • • Обезболивание, хирургическая обработка раны, введение противостолбнячной сыворотки, остановка кровотечения, при асфиксии — трахеотомия, фиксация отломков челюстей специальными шинами и дальнейшее лечение до устранения дефектов мягких и твердых тканей. Специализированная помощь заключается в применении действия специальных аппаратов, которые могут быть подразделены на: 1) Фиксирующие аппараты 2) Репонирующие аппараты 3) Формирующие аппараты 4) Комбинированные аппараты

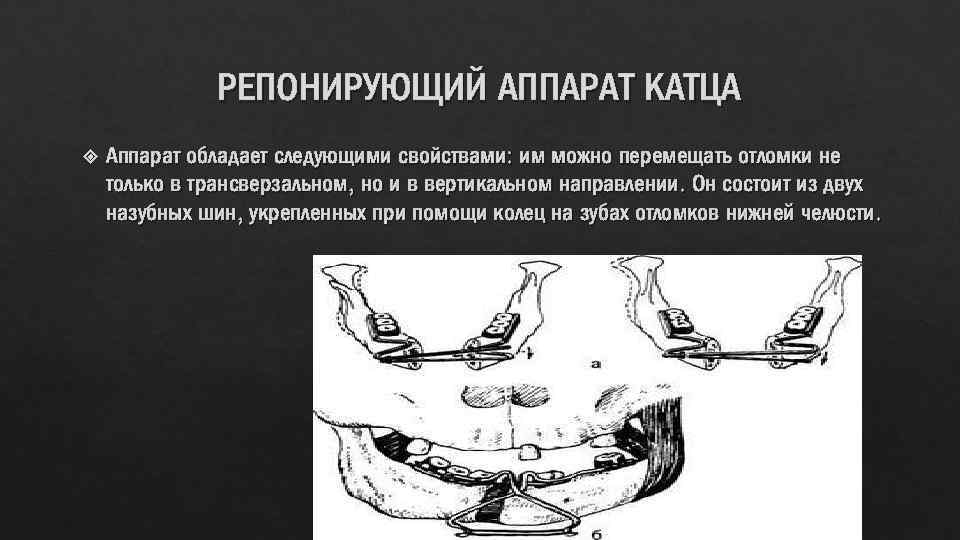

РЕПОНИРУЮЩИЙ АППАРАТ КАТЦА Аппарат обладает следующими свойствами: им можно перемещать отломки не только в трансверзальном, но и в вертикальном направлении. Он состоит из двух назубных шин, укрепленных при помощи колец на зубах отломков нижней челюсти.

Аппарат Дарсисака “Дилятатор-мобилизатор” нижней челюсти, служит для механотерапии последней при ограничении ее подвижности после огнестрельных ранений и переломов восходящей ветви или после операций по поводу анкилоза нижнечелюстного сустава.

АППАРАТ РУДЬКО При использовании внеротового скрепления отломков нижней челюсти отпадает необходимость в индивидуальном изготовлении, подгонке и установке во рту больного каких-либо приспособлений. Внеротовое скрепление отломков особенно целесообразно при отсутствии зубов на отломках и может применяться при любой локализации перелома, независимо от размеров отломков и наличия на них зубов.

ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ Для большинства переломов верхней челюсти характерен отрыв ее прикреплений к костям лицевого или мозгового черепа. Исследования французского ученого Рене Лефора на рубеже столетий завершились разработкой классификации переломов верхней челюсти в средней части лица.

Горизонтальный перелом верхней челюсти (Лефор I) При горизонтальном переломе тело верхней челюсти отделяется от основания черепа над уровнем неба и ниже прикрепления скуловидного отростка. Линия перелома проходит билатерально от боковых назальных апертур по боковой стенке синусов верхней челюсти до крыловидных отростков основной кости.

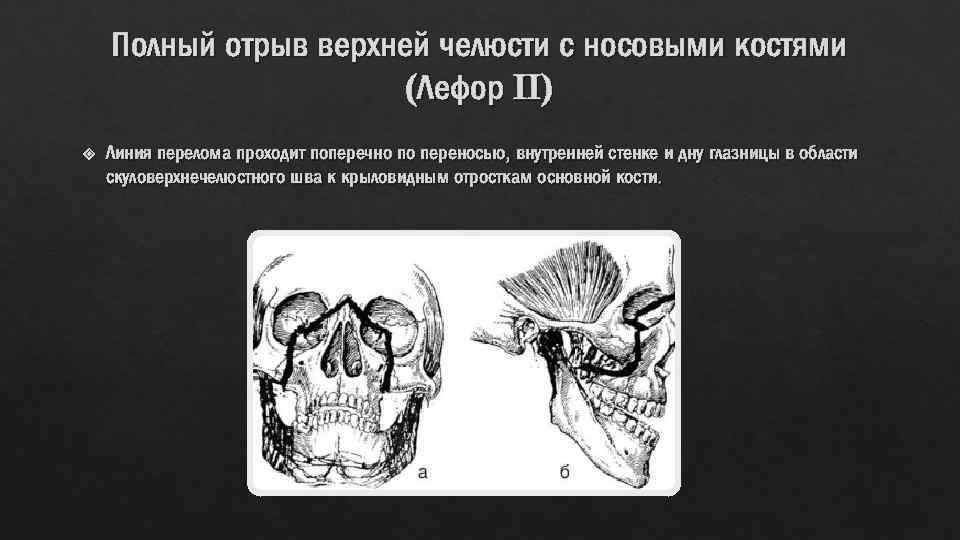

Полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями (Лефор II) Линия перелома проходит поперечно по переносью, внутренней стенке и дну глазницы в области скуловерхнечелюстного шва к крыловидным отросткам основной кости.

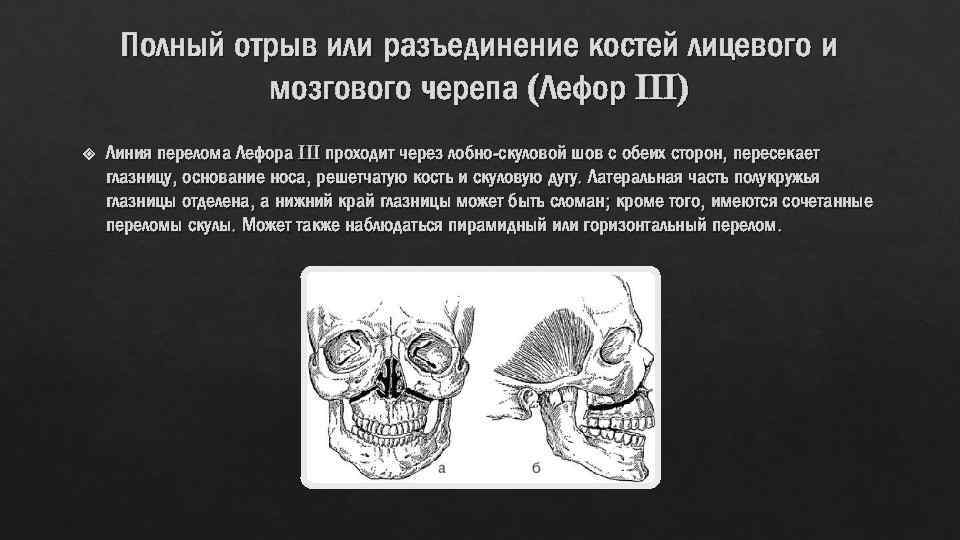

Полный отрыв или разъединение костей лицевого и мозгового черепа (Лефор III) Линия перелома Лефора III проходит через лобно-скуловой шов с обеих сторон, пересекает глазницу, основание носа, решетчатую кость и скуловую дугу. Латеральная часть полукружья глазницы отделена, а нижний край глазницы может быть сломан; кроме того, имеются сочетанные переломы скулы. Может также наблюдаться пирамидный или горизонтальный перелом.

Клиническая картина при переломе верхней челюсти Вся средняя часть лица, нос, губы и веки отечны. Отмечаются двустороннее кровоизлияние под конъюнктиву и (часто) наличие крови в ноздрях. При наличии в полости носа прозрачной жидкости необходимо дифференцировать ринорею СМЖ и экстравазацию слизи. Для этого используется тест-полоска с декстростиксом (определение глюкозы) или проводится анализ пробы жидкости (с той же целью). Небольшое количество жидкости из полости носа наносится на салфетку, и если при высыхании последняя становится жесткой, то это слизь.

Клиника Лефора III Отмечается характерное “блюдцеобразное лицо”, что обусловлено смещением кзади под углом 45 ° всей средней части лицевого скелета вдоль основания черепа. В профильном изображении лицо имеет ложкообразное углубление в области носа; у пациента часто возникает открытый прикус. Сохраняется контакт лишь между большими коренными зубами при отсутствии соприкосновения передних зубов или резцов. Ринорея СМЖ наблюдается значительно чаще, чем при переломе Лефора II. Пальпация должна проводиться с осторожностью. Одновременное получение данных о подвижности средней части лица и скуловой кости подтверждает наличие перелома Лефора III.

Диагностика Лефор I Многие горизонтальные переломы верхней челюсти не имеют значительного смешения, и их диагностика может быть ошибочной. Смещение зависит от силы удара и направления тяги мышц. Этот перелом легче всего диагностируется при захватывании альвеолярного отростка и передних зубов большим и указательным пальцами и получении подвижности кости в переднезаднем направлении. Отчетливая подвижность всего верхнего ряда зубов свидетельствует о наличии у пациента, по крайней мере, перелома Лефора I. Рентгенологическое исследование часто не позволяет поставить данный диагноз.

Диагностика при ренгенограмме Лифер II-III перелома Лефора II обычно подтверждается на рентгенограмме в проекции Уотера при двустороннем исследовании нижнего полукружья глазниц и одновременном получении томограмм обеих глазниц. Необходимы также снимки костей носа. При Лифер III диагноз подтверждается при рентгенографии в проекции Уотера и получении двусторонних томограмм глазницы. Диагноз

Лечение переломов в средней части лица состоит в устранении вдавления отломков и восстановлении нормального прикуса. Необходимы мобилизация костей лица и коррекция смещения скуловой, слезной и других костей. При переломах костей носа обычно производится их закрытая репозиция. Назначаются столбнячный анатоксин и антибиотики (с профилактической целью).

Источник