Поздние осложнения переломов

1. Осложнения переломов Осложнения при переломах могут местные и общие. При сращении переломов может быть:

- полное анатомическое и физиологическое восстановление органа;

- полное анатомическое восстановление, но ограничение функции;

- неправильное анатомическое восстановление, ненормальная функция;

- неправильное сращение костей с нарушением функции, укорочение конечности, деформация; замедленное сращение;

- отстутствие сращения – псевдоартроз.

Перелом черепа может сопровождаться повреждением мозговых оболочек, кровеносных сосудов и мозга, перелом ребер – повреждением спинного мозга, тазовых костей – повреждением мочевого пузыря.

Неправильное положение отломков, недостаточная репозиция и фиксация их могут дать тяжелое осложнение -несращение перелома и развитие ложного сустава. Костной мозолью могут быть сдавлены крупные сосуды и нервы с соответствующими последствиями.

Длительная иммобилизация может вести к тугоподвижности в суставе и атрофии мышц.

2. Неоперативное лечение переломов 1-я помощь при переломах костей является началом их лечения, так как она предупреждает шок, кровотечение, инфекцию, смещение отломков и др. Иммобилизацию проводят с помощью транспортных шин – пневматические шин. Принимаются меры по предупреждению инфицирования раны. Для уменьшения болей вводятся обезболивающие средства (морфин, пантопон и др.). Из стандартных шин используются шина Дитерихса и проволочные шины Крамера.

Современное лечение переломов костей направлено на восстановление анатомической целости и физиологических функций. С этой целью проводятся следующие мероприятия.

1. Вправление костных отломков – репозиция.

2. Удержание их в правильном положении до сращения – фиксация (иммобилизация).

3. Ускорение процессов сращения (консолидации) и восстановления функции поврежденного органа путем:

- функционального лечения с применением лечебной физкультуры;

- улучшения общего состояния больного (питания, витаминов, переливания крови);

- применения средств, стимулирующих процессы консолидации.

Репозиция. Вправление отломков должно производиться сразу же после перелома, до развития травматического отека и рефлекторной контрактуры мышц. Костные отломки должны быть точно сопоставлены друг с другом, без смещения и диастаза. Для этого нужно хорошее обезболивание, расслабление мышц, правильное сопоставление костных отломков, использование для репозиции специальных аппаратов, функциональное лечение.

Иммобилизация костных отломков достигается гипсовой повязкой, вытяжением, операцией.

Вправление может быть одномоментным (ручным, с помощью аппарата) и постепенным (при помощи вытяжения).

Одномоментное вправление проводится под местным обезболиванием. В область перелома (в гематому между отломками) вводится 5 мл 2 %-го раствора новокаина. Через 10 мин производится вправление и накладывается гипсовая повязка.

Гипсовая повязка имеет все преимущества перед другими отвердевающими повязками.

В зависимости от характера перелома (открытый, закрытый), его локализации применяются неподвижные повязки:

- циркулярная или круговая;

- окончатая;

- мостовидная;

- створчатая;

- шинно-гипсовая;

- лонгетная;

- лонгетно-циркулярная;

- картонно-гипсовая Волковича;

- гипсовая кроватка.

Гипсовая техника. Гипсовые бинты готовят заранее и хранят в емкости в сухом месте. Конечность после репозиции отломков удерживают в среднефизиологическом положении. Выступы на костях защищают ватными подушечками. Нагипсованный бинт опускают в чуть теплую воду и держат до выхода из него пузырьков воздуха. При бинтовании не должно быть складок и вдавливаний от пальцев, так как они могут вызвать пролежни. Повязка моделируется по контурам конечности. Высыхание и затвердение повязки длится 15-20 мин. На повязке записывается время ее наложения.

При наложении гипсовых повязок необходимо захватывать 2 соседних с местом перелома сустава, а при переломе бедра и плеча – 3 сустава. И лишь при низких переломах предплечья и голени фиксируется 1 сустав.

Гипсовая повязка с ватной подкладкой недостаточно фиксирует костные отломки; они смещаются, вызывая боли.

Гипсовая бесподкладочная повязка кладется прямо на кожу, гипс склеивается с волосами и кожей и создает футляр, внутри которого мышечный аппарат сокращается и расслабляется. Гипсовая бесподкладочная повязка обеспечивает основу функционального лечения – артериализацию тканей.

Вытяжение является методом лечения для большинства переломов, в нем сочетаются восстановление кости и восстановление функции поврежденной конечности. При этом методе образуется характерная костная мозоль, не бывает атрофии мышц, тугоподвижности суставов, пролежней и других трофических расстройств.

Общее лечение при переломах состоит в создании условий покоя для нервной системы, устранений раздражений, бессонницы, в правильно организованном питании, уходе и симптоматическом лечении.

Источник

Длительность прочтения: 3 мин.

Переломы костей у людей происходят часто. В зависимости от тяжести перелома кости могут срастаться по-разному. Бывает, что процесс восстановления проходит долго и порой мучительно, а последствия травмы дают о себе знать на протяжении многих лет.

Известно, что подавляющее большинство несросшихся переломов подлежит хирургическому лечению. Что касается причин, по которым переломы не срастаются и имеют негативные последствия, среди них выделяют:

- присоединение инфекции;

- нарушение кровоснабжения костных тканей;

- неправильное ведение больного и лечение (например, неверно наложена шина либо некорректно назначена терапия и т.д.).

Всё это может приводить к различным последствиям переломов, проявляющихся у людей в зависимости от изначальной тяжести процесса, дальнейшего его течения и вопросов, связанных с лечением и реабилитационными мероприятиями.

Влияние переломов на мягкие ткани и кости

Безусловно, любой перелом («лёгкий» или «тяжёлый») оказывает огромное влияние на кости, нуждающиеся в регулярном притоке крови. Если перелом обширный, открытый и сложный, это может быть чревато сильной кровопотерей, приводящей к длительному нарушению питания:

- клеток костных тканей;

- костного мозга.

Известно, что формирование кровяных клеток происходит именно в костном мозге. Речь идёт о стволовых клетках, активно участвующих в создании эритроцитов и тромбоцитов. Благодаря эритроцитам в нашем организме постоянно происходит доставка кислорода к органам и тканям, а тромбоциты участвуют в свёртывании крови, когда человек получает травму или порез.

Из мягких тканей состоят многие внутренние органы человека. Часто при переломах костей черепа страдает мозг, а когда сломаны рёбра – лёгкие и диафрагма. Если кость сломана и сильно повреждена, она может угрожать целостности того или иного органа и часто – жизни больного.

Бесплатная консультация по вопросам обучения

Наши консультанты всегда готовы рассказать о всех деталях!

Кожа

При закрытых переломах, когда кожные покровы не повреждены, никаких следов на коже чаще всего не остаётся. Если же перелом открытый, кожные покровы и слизистые теряют свою целостность. Из-за раны на коже впоследствии может остаться шрам.

Мышцы

Как при открытых, так и при закрытых переломах выступами и обломками костей могут быть повреждены мышцы, находящиеся в окружении кости. Нередко это сопровождается сильной болью и отёком. Если больному было назначено правильное лечение, отёк спадает спустя неделю или чуть больше, и мышцы постепенно приходят в норму.

При длительном нахождении пациента в гипсе и долгом реабилитационном процессе часто можно наблюдать явления гипотрофии мышц, пострадавших при переломе. Больная конечность может выглядеть меньше здоровой, мышцы вялые, движения затруднены. В таких случаях показаны физиотерапия, лечебная гимнастика, поддерживающие препараты.

Суставы и связки

Длительное обездвиживание при тяжёлых формах переломов приводит к проблемам со связочным и суставным аппаратом. Безусловно, он часто страдает и при переломе, как таковом (например, перелом может сопровождаться разрывом или растяжением связочно-суставного аппарата). Нарушение подвижности в таких случаях типично. Если на связках образуется лишняя соединительная ткань в процессе их срастания, у человека могут возникать регулярные боли и даже хромота.

Кости

При сложных переломах со смещением костных фрагментов и обломков наблюдается явление крепитации (или хруста), когда повреждённые части костей трутся одна об другую. Обычно процесс срастания в таких случаях длительный и далеко не факт, что кость срастётся удачно, даже при условии правильного лечения.

Отдельно стоит упомянуть и проблемы, связанные с переломом трубчатых костей в детском возрасте. Бывает, что после травмы, в результате серьёзного нарушения кровообращения и питания, больная кость не растёт наряду со здоровыми (в случае, если перелом находится близко к суставу). Речь идёт о так называемой «пластинке роста» у детей и подростков. Она находится в конце у всех длинных костей. Как только скелет заканчивает расти и формироваться, происходит замена пластинок роста на твёрдую костную ткань. До того периода, когда это произойдёт, «пластинки роста» являются наиболее уязвимыми местами при детских и подростковых травмах. Это значит, что во время перелома повреждается именно она вместе с костным сочленением (не сухожилиями, как у взрослых).

Также при открытых переломах, сопутствующих заболеваниях и общей ослабленности организма ко всем проблемам может присоединиться инфицирование костных тканей. Чаще всего происходит воспаление костного мозга или остеомиелит. Грибковые и бактериальные поражения костей тоже следует принимать во внимание, так как открытый перелом – это раневая поверхность, уязвимая к влиянию инфекционных агентов.

Прогноз при переломах костей

Исходя из сложности специфики переломов, прогнозы при них зависят от многих факторов:

- от сложности и тяжести перелома;

- от общего состояния пациента;

- от того, как ему была оказана первая помощь;

- от квалификации лечащего врача;

- от эффективности и правильности реабилитационных мероприятий и т.д.

Прогноз будет в любом случае благоприятным, если перелом не сопровождается опасными осложнениями, а общее состояние здоровья больного крепкое и в дальнейшем позволит ему разрабатывать повреждённую конечность в процессе проведения реабилитационных мероприятий. Важно помнить о том, что часто речь идёт о длительном процессе лечения и восстановления, которое происходит в течение многих месяцев.

Бесплатная консультация по вопросам обучения

Наши консультанты всегда готовы рассказать о всех деталях!

Не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен! Комментарии к статье

Источник

а) Оссифицирущий миозит после перелома. Иногда после травм развивается гетеротопическая оссификация мышц, в отдельности это касается вывиха в локтевом суставе или удара по плечевым мышцам, дельтовидным или четырехглавой. Можно предположить, что этот процесс является следствием повреждения мышц, но он также развивается и без травмы – у пациентов без сознания или парализованных.

Симптомы и клиника. Вскоре после травмы пациент (обычно молодой человек) жалуется на боль. В том же месте присутствует отек и болезненность. На рентгенограммах признаков патологии нет, но сканирование показывает активный процесс. Через 2-3 недели боль уменьшается, но движения в суставе становятся ограниченными. Тогда на рентгенограммах можно увидеть легкую кальцификацию мягких тканей. Через восемь недель костный массив уже легко пальпируется и без труда определяется на рентгенограммах.

Лечение. Наихудший вариант это выполнение жестких упражнений на растяжение мышц при наличии контрактуры в локтевом суставе. Это усугубит ситуацию. Сустав необходимо оставить в покое в удобном положении, а затем начать легкие активные движения.

Через несколько месяцев, когда состояние стабилизируется можно удалить костный массив. В качестве профилактики пациенту дают индометацин или проводят лучевую терапию.

Оссифицирующий миозит.

Оссифицирующий миозит.

Это осложнение развивается при переломах головки лучевой кости.

б) Повреждение сухожилий после перелома. Тендинит может поражать сухожилие задней большеберцовой мышцы вслед за переломом медиальной лодыжки. Профилактика этого состояния заключатся в точной репозиции и, если необходимо, в оперативном лечении. Разрыв сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти может произойти через 6-12 недель после перелома в лучевой кости нижней трети. Прямое ушивание редко возможно.

Ограничение функции устраняется пересадкой сухожилия разгибателя второго пальца к дистальному концу поврежденного разгибателя первого пальца. При поздних разрывах длинной головки бицепса плеча после перелома хирургической шейки плечевой кости лечения обычно не требуется.

в) Компрессия нерва. Примерами могут являться компрессия наружного подколенного нерва, если пожилой или истощенный пациент лежит с полностью ротированной кнаружи ногой, а также паралич лучевого нерва при неправильном пользовании костылями. Оба состояния связаны с недостатком ухода за пациентом.

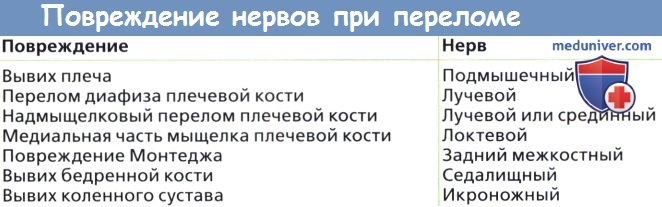

Костная или суставная деформация может привести к местному поражению нерва с типичной клинической картиной: выпадение чувствительности или парастезия, потеря силы и мышечная дистрофия в области действия нерва. Наиболее распространенными участками являются:

(1) локтевой нерв в следствие вальгусной деформации в локтевом суставе из-за неправильного срастания латерального мыщелка плечевой кости или надмыщелкого перелома,

(2) срединный нерв вследствие повреждения лучезапястного сустава и

(3) задний большеберцовый нерв вследствие перелома в области голеностопного сустава.

Лечение заключается в ранней декомпрессии нерва, а в случае поражения локтевого нерва может потребоваться сухожильная пластика.

г) Контрактура мышц после перелома. Из-за повреждения артерии или компартмент-синдрома может развиться ишемическая контрактура пораженных мышц (ишемическая контрактура Фолькмана). Нервы, пострадавшие вследствие ишемии, иногда восстанавливаются как минимум частично. Таким образом у пациента имеется деформация и тугоподвижность, но чувство онемения не постоянно. Чаще поражаются предплечье и кисть, голень и стопа.

В тяжелых случаях поражения предплечья наблюдается истощение мышц этой области и сгибательная контрактура пальцев (карабкающиеся пальцы). Если запястье пациента пассивно согнуть, то он может выпрямить пальцы, показывая, что деформация является в основном следствием контрактуры мышц предплечья. Разделение сгибателей от собственной и межкостной мембран на предплечье может способствовать улучшению сгибательной деформации, но функция не станет лучше в отсутствии восстановленной чувствительности и активных движений.

Чувствительность кисти восстанавливается с помощью трансплантата на сосудисто-нервной ножке из проксимального сегмента срединного и локтевого нервов, а пересадка сухожилий (разгибатели запястья на место сгибателей пальцев и сгибателя большого пальца) позволит активно хватать. В менее тяжелых случаях, чувствительность срединного нерва может быть достаточно хорошей и при соответствующей сухожильной пластике пациент сохраняет функцию в значительной степени (рис. 23.44).

Ишемия кисти может быть следствием травмы предплечья или отека пальцев, вызванного сдавлением гипсовой повязкой. Глубокие мышцы кисти фиброзиро-ваны и укорочены, сгибая пальцы в пястнофаланговых суставах, но с сохранением выпрямленного положения в межфаланговых суставах. Большой палец приведен к кисти (положение Bunnell). Ишемия мышц голени может быть вследствие повреждений или операций, включающих подколенную артерию и ее бассейн. Симптомы и последствия контрактур похожи на таковые вследствие ишемии предплечья. Одним из последствий поздно диагностируемого компартмент-синдрома может стать крючковидный палец на стопе.

д) Нестабильность сустава после перелома. Вследствие травмы может развиться нестабильность сустава. Причины этого состояния следующие:

– Дряблость связок – особенно коленного сустава, голеностопного и первого пястно-фалангового сустава – Мышечная слабость – особенно если шинирование было продолжительным и большим, а ЛФК была неудовлетворительной (чаще поражаются коленный и голеностопный суставы).

– Потеря кости – особенно после огнестрельных ранений (переломов) тяжелой комбинированной травмы или от сдавления метафизарной зоны при внутрисуставных переломах с депрессией.

Повреждение может также привести к привычному вывиху. Наиболее распространенными считаются следующие места:

(1) плечо – если суставная впадина лопатки отслоилась (поражение Bankart) и

(2) надколенник – если после травматического вывиха восстановление надколеннико-бедренной связки происходит плохо.

Наиболее коварная форма нестабильности наблюдается после переломов в области предплечья. Пациенты, жалующиеся на постоянную слабость и дискофорт в области предплечья после травмы, должны быть полностью обследованы на предмет хронической нестабильности запястья.

Ишемическая контрактура Фолькмана:

Ишемическая контрактура Фолькмана:

(а) Перегиб основной питающей артерии – главная причина этого осложнения, хотя ее тромбоз играет не меньшую роль.

Позднее распознавание компартмент- синдрома приводит к необратимым последствиям.

(б, в) Контрактура Фолькмана предплечья. Пальцы при этом выпрямляются только при сгибании в лучезапястном суставе (феномен не удлиняющихся мышц).

(г) Контрактура Фолькмана мелких мышц кисти. (д) Контрактура Фолькмана мышц голени.

е) Тугоподвижность сустава. Тугоподвижность сустава после перелома часто встречается в коленнном, локтевом, плечевом и, что хуже всего, в мелких суставах кисти. Иногда непосредственно поврежден сам сустав, и гемартроз может вызвать слипание синовии. Более часто тугоподвижность развивается вследствие отека и фиброза капсулы, связок и мышц, окружающих сустав, слипания мягких тканей друг с другом или с подлежащей костью. Все эти состояния усугубляются длительной иммобилизацией.

Более того, если сустав фиксировать в положении при котором связки максимально короткие, то никакой объем ЛФК не приведет к растяжению этих тканей и полноценному восстановлению потерянной функции.

Только в небольшом проценте случаев переломов предплечья или голени, ранний посттравматический отек способствовал болезненности и прогрессу ту-гоподвижности дистальных суставов. У таких пациентов высок риск развития осложненного болевого синдрома. При этом важно распознать вид тугопод-вижности и настоять на применении физиотерапии до восстановления нормальной функции.

Лечение. Лучшим лечением считается профилактика – ЛФК, которая поддерживает суставы подвижными до окончания лечения. Если сустав фиксирован, будьте уверены, что он фиксирован в выгодном положении.

Суставы, которые уже тугоподвижны требуют времени для разработки, но длительная и упорная физиотерапия творят чудеса. Если ситуация имеет место вследствие внутрисуставного слипания, проводят релиз с помощью артроскопии, чтобы устранить тугоподвижность в суставе. Иногда при контрактурах необходимо оперативное лечение (например, когда сгибание коленного сустава затруднено из-за адгезирования четырехглавой мышцы).

ж) Локальный болевой синдром (альгодистрофия) при переломе. Sudek в 1900 году описал состояние, характеризуемое как болезненный остеопороз кисти. Подобное состояние иногда случается после переломов конечностей и во все времена его называли атрофия Sadek. Сегодня его характеризуют как прогрессивное атрофическое расстройство и позднюю стадию посттравматического ответа при симпатической дистрофии (также известную под названием альгодистрофия)., которая встречается гораздо чаще, чем принято думать (Atkins) и которая может стать последствием даже обычной травмы.

Так как природа этого состояния до конца не выяснена, то используется термин локальный болевой синдром. Различают два типа этого синдрома:

• Тип 1 – это ответная симпатическая дистрофия, которая развивается после вредного воздействия на сустав.

• Тип 2 – козалгия, которая развивается после повреждения нерва.

Пациент жалуется на продолжающуюся боль, часто описывая ее как жжение. Вначале развивается местный отек, покраснение и местное повышение температуры наряду с болезненностью и тугоподвижностью рядом расположенных суставов. По прошествии недель кожа становится бледной и атрофичной, движения стремительно уменьшаются, а пациент может получить стойкую деформацию. На рентгенограммах определяется пятнистая разряженность костной ткани.

Чем раньше распознано состояние, тем раньше нужно начать лечение и тем лучше прогноз. Возвышенное положение и ЛФК важны после травм, но в этом случае они необходимы. На ранней стадии необходимо применение противовоспалительных средств и адекватное обезболивание. Консультация специалиста по блокадам, который может осуществить снижение чувствительности, региональная анестезия, и использование таких препаратов как амитриптилин, карбамазапин и габапетин могут внести вклад в лечение. Такой подход в комбинации с пролонгированной специализированной физиотерапией главное направление в лечении.

з) Остеоартрит при переломе. При внутрисуставном переломе может серьезно пострадать суставной хрящ, что приведет к посттравматическому остеоартриту через несколько месяцев. Даже если хрящ заживает, неровность поверхности сустава может стать причиной перегрузки небольшого участка и являться предрасположенностью к развитию вторичного остеоартрита, который появляется через несколько лет. Если подобный участок оказывается большим, то надо предполагать хирургическое лечение. Внутрисуставная остеотомия с пластикой фрагмента может оказаться полезной.

Хотя часто проблема возникает на месте, в котором предшествовала раздробленность, но раз перелом сросся мало, что можно сделать.

Неправильное сращение метаэпифизарной зоны может радикально изменить механику рядом расположенного сустава, что, в свою очередь, может вызывать вторичный остеоартрит. Считается, что подобные проблемы возникают при неправильном сращении диафиза длинной трубчатой кости (например большеберцовой). Однако не доказано, что остаточная угловая деформация меньше 15° может вызвать остеоартрит в проксимальном или дистальном суставах.

Регионарный болевой синдром:

Регионарный болевой синдром:

(а) Развитие локального остеопороза часто происходит при переломах конечностей.

(б) При альгодистрофии вовлекаются мягкие ткани. Здесь на рисунке правая стопа отечна, а кожа смуглая, гладкая и блестящая.

(в) На рентгенограммах определяется остеопороз.

(г) Подобные изменения происходят в запястье и кисти,

(д) которые сопровождаются усилением активности на радиоизотопном исследовании.

– Читать далее “Причины стресс перелома и его диагностика, лечение”

Оглавление темы “Осложнения переломов”:

- Местные ранние осложнения переломов – выявление, лечение

- Замедление срастания кости (нарушение консолидации перелома) – причины, лечение

- Причины несращения перелома и его лечение

- Причины неправильного сращения перелома и его лечение

- Причины аваскулярного некроза кости и его лечение

- Другие местные поздние осложнения переломов – выявление, лечение

- Причины стресс перелома и его диагностика, лечение

- Причины патологического перелома и его диагностика, лечение

- Причины повреждения зоны роста кости и его диагностика, лечение

- Причины дисторзии, разрыва связок и их диагностика, лечение

Источник