Повторный рентген при переломе пальца ноги

Рентген пальцев ноги или руки

При каких-либо повреждениях пальцев рук или ног (неважно, вызваны они травмой или патологическими изменениями структуры костной ткани) самым эффективным способом диагностики является рентгенография. Такой метод исследования позволяет получать достаточно информативные снимки, на которых изображаются кости конечностей в разных проекциях. Чаще всего рентген пальцев используется в таких областях медицины, как травматология, хирургия, ортопедия.

При каких-либо повреждениях пальцев рук или ног (неважно, вызваны они травмой или патологическими изменениями структуры костной ткани) самым эффективным способом диагностики является рентгенография. Такой метод исследования позволяет получать достаточно информативные снимки, на которых изображаются кости конечностей в разных проекциях. Чаще всего рентген пальцев используется в таких областях медицины, как травматология, хирургия, ортопедия.

Что такое рентген пальца?

Рентген пальцев – это диагностический метод, который имеет достаточное количество преимуществ:

- Доступность. Рентген можно пройти практически в любой поликлинике, больнице, травмпункте, частной клинике.

- Информативность. На снимке чётко отображаются кости пальцев рук и ног, а также визуализируются очаги воспалительных заболеваний, переломы и другие патологии.

- Безопасность. Во время съёмки организм человека получает небольшую лучевую нагрузку, благодаря чему рентгенографию разрешено проводить несколько раз в год, если это необходимо.

Показания для проведения

Рентген пальца на руках или ногах могут назначать в следующих ситуациях:

- При сжимании, разжимании кистей рук пациент ощущает боль или дискомфорт. Ему сложно брать предметы, писать и так далее. Что касается ног, то здесь поводом для рентгена станет боль в ступнях и именно в пальцах при движениях ими, долгой ходьбе, физической нагрузке.

- Ощущение хруста в пальцах рук и ног при движениях ими.

- Заметная деформация пальцев рук, ног.

- Механические травмы конечностей, которые могут быть причинами переломов пальцев рук и ног.

- Воспалительные заболевания костной ткани (артрит, артроз, остеомиелит и другие).

Рентген показан и для мониторинга течения воспалительных заболеваний костей пальцев, оценки эффективности лечения и темпов сращивания костей после переломов.

Что покажет рентген пальца?

Рентген поможет выявить:

- травматические повреждения – переломы разных видов, трещины, вывихи;

- ревматические повреждения (артроз, артрит);

- очаги воспалительных заболеваний (например, остеомиелита);

- новообразования злокачественного и доброкачественного характера;

- врождённые патологии строения костей пальцев.

Подготовка к рентгенографии

Чтобы сделать рентген фаланг большого, указательного пальцев рук или снимок пальцев ног, не требуется предварительной подготовки. Нужно только снять всевозможные металлические украшения и аксессуары, которые могут попасть в зону съёмки.

Для защиты других частей тела от рентгеновского излучения на пациента надевают свинцовый фартук или жилет. Область щитовидной железы могут закрыть специальной накладкой.

Как проводится обследование?

На рабочий стол рентгеновского аппарата кладется подготовленная кассета. На нее укладывается предназначенная для исследования конечность, пальцы по возможности выпрямляются и смыкаются.

На рабочий стол рентгеновского аппарата кладется подготовленная кассета. На нее укладывается предназначенная для исследования конечность, пальцы по возможности выпрямляются и смыкаются.

При сложных повреждениях делают снимки в двух проекциях (прямой и косой, под углом в 45 градусов). Возможны снимки в нетипичных проекциях, чтобы получить ясный результат. Для изучения мелких структур (фаланг пальцев) делаются снимки с небольшим фокусным расстоянием (близкофокусная рентгенография, или плезиография).

Рентген большого пальца руки

Травмы большого пальца руки – довольно частое явление. Для правильной оценки повреждения рекомендуется делать не просто общий снимок кисти и пальцев рук, а прицельный снимок большого пальца. Для этого ладонь укладывается на специальный стол или подставку, большой палец максимально отводится в сторону. Кроме прямой проекции, могут применять ещё и боковую или аксиальную.

Если для съёмки используется цифровое рентгеновское оборудование, прицельный снимок большого пальца могут и не делать, так как есть возможность увеличения ранее сделанного общего.

Рентген пальца ноги

Требуемая для исследования конечность – нога – обнажается и ставится на специальную подставку. В некоторых случаях снимок делается с нагрузкой. Для этого пациент поднимает здоровую ногу вверх, сгибая ее в колене, чтобы вес тела приходился на исследуемую ногу.

Рентген пальцев ног или стопы часто проводится в нескольких проекциях, это позволит врачу получить максимальное количество информации о характере повреждения или течении патологического процесса.

Расшифровка результатов

Симптомы перелома

Главным симптомом перелома пальцев является боль в месте повреждения костной ткани. При пальпации зоны повреждения боль усиливается. Также утрачивается полноценная функция руки или ноги. Возникший отёк или гематома на месте повреждения – ещё один симптом перелома.

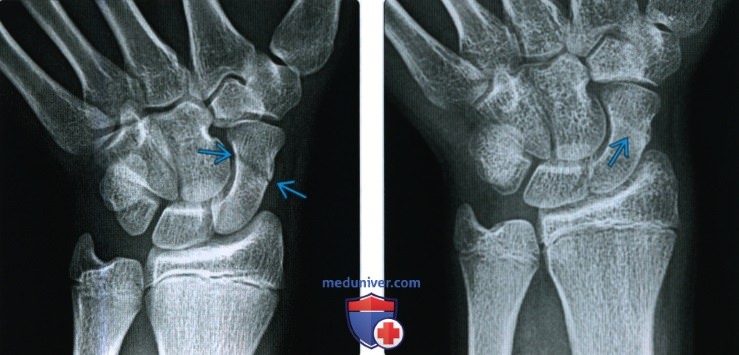

Для подтверждения перелома пальцев рук или ног делают рентген. На снимке повреждение будет визуализировано как небольшое затемнение с неровными контурами. Если перелом сложный, оскольчатый, снимок покажет, как смещены осколки.

Противопоказания для проведения

Рентген пальцев не рекомендуется делать беременным женщинам (особенно в 1 и 3 триместрах). По возможности эту диагностическую процедуру лучше перенести на послеродовой период.

Также редко назначают рентген пациентам в тяжёлом состоянии, не транспортабельным больным.

С осторожностью стоит выдавать направление на рентген детям в возрасте до 15 лет. Рентген назначается только тогда, когда потенциальный вред от неверно поставленного диагноза значительно превышает вред от влияния ионизирующего излучения.

Источник

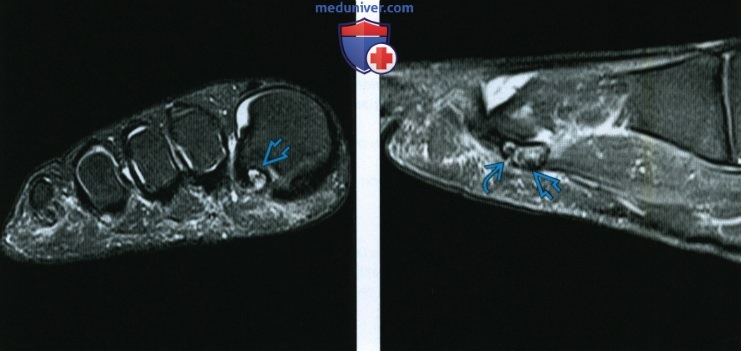

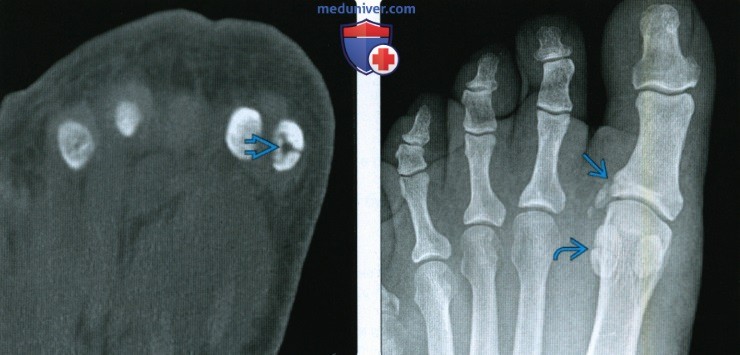

Рентгенограмма, КТ, МРТ при переломе и вывихе пальцев стопыа) Визуализация: 1. Общая характеристика:

2. Рентгенография при переломе и вывихе пальцев стопы: 3. КТ при переломе и вывихе пальцев стопы: 4. МРТ при переломе и вывихе пальцев стопы: 5. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика перелома и вывиха пальцев стопы: 1. Раздвоенная или многораздельная сесамовидная кость: 2. Добавочный эпифиз: 3. Остеомиелит: г) Патология. Общая характеристика: д) Клинические особенности: 1. Проявления: 2. Течение и прогноз: 3. Лечение: е) Диагностическая памятка: 1. Следует учесть: 2. Советы по интерпретации изображений: ж) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “Признаки стресс-переломов костей голеностопного сустава и стопы” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 17.11.2020 |

Источник

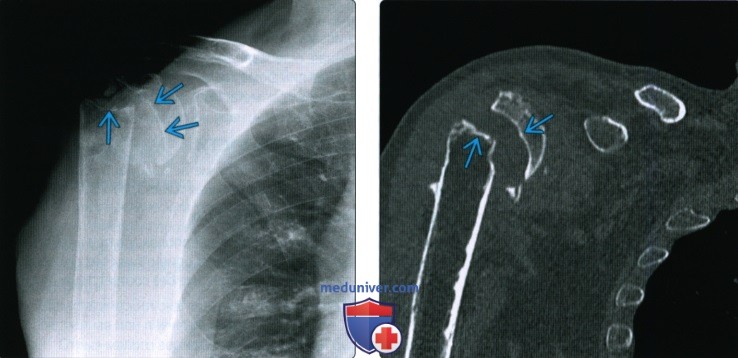

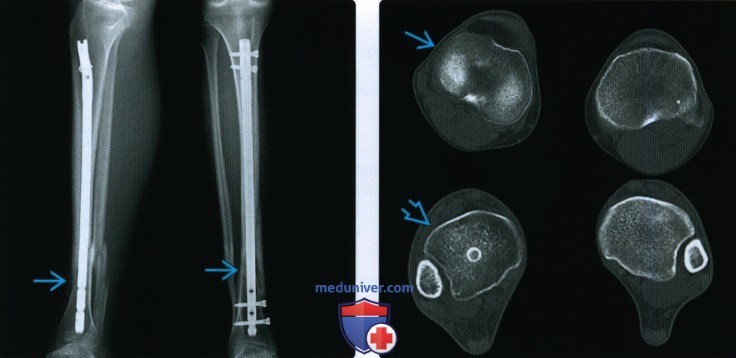

Рентгенограмма, КТ, МРТ при срастании перелома костиа) Определения: • Клиническое срастание: достаточный рост кости поперечно перелому независимо от рентгенологического закрытия линии перелома с восстановлением исходной функции: • Рентгенологическое срастание: костная мозоль соединяет линию перелома, объединяя фрагменты; мозоль такой же плотности или почти такой же плотности, что и нормальная кость: • Несрастание: костные отломки не соединились за счет зрелой кости и процесс срастания остановился • Замедленное срастание: отсутствие клинического или рентгенологического срастания в течение ожидаемого периода времени, но соответствующее лечение может привести к максимальному срастанию перелома • Псевдоартроз: ложный сустав, который может образоваться при условии несрастания, препятствующий дальнейшему срастанию, пока не будет удалена синовиальная ткань • Неправильное срастание: костные отломки срастаются под углом и/или с вращением поперечно перелому, с изменением длины конечности или неконгруэнтностью сустава, которая функционально или косметически неприемлема • Остеосинтез: процесс усиления срастания перелома за счет хирургической фиксации в некоторых случаях с добавлением костного трансплантата или других ускорителей б) Визуализация срастания перелома кости: 1. Общая характеристика:

2. Рентгенологические данные:

3. КТ: 4. МРТ: 5. Рекомендации по визуализации: в) Дифференциальная диагностика: 1. Фиброзное срастание: г) Патология. Стадирование, градации и классификация: д) Клинические особенности срастания перелома: 1. Демография: 2. Течение и прогноз: 3. Лечение: е) Диагностчиеская памятка: ж) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “Признаки патологического перелома кости” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.9.2020 |

Источник